ПЗ_нейропсихология_Владимирова_ЕА. Задание 1 Посмотрите на немую карту мозга и отметьте на ней основные структурные элементы, морфофункциональные блоки мозга

Скачать 0.69 Mb. Скачать 0.69 Mb.

|

|

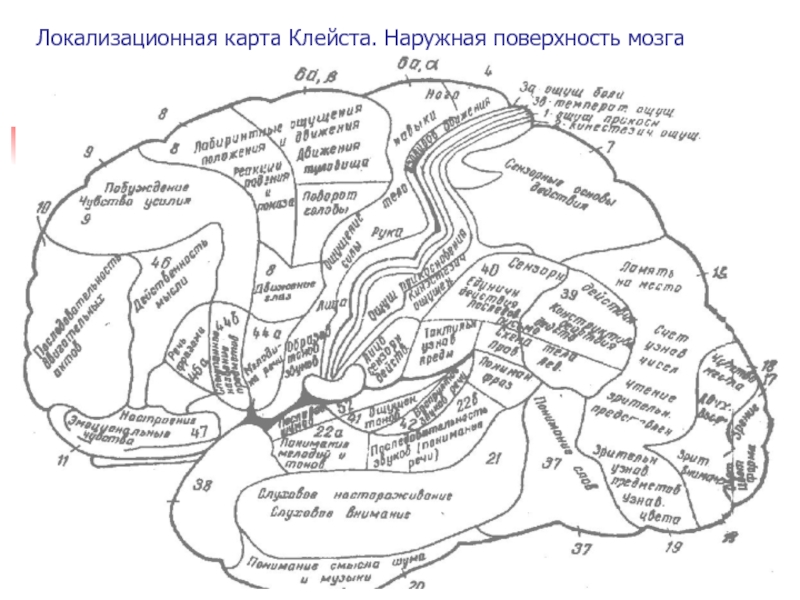

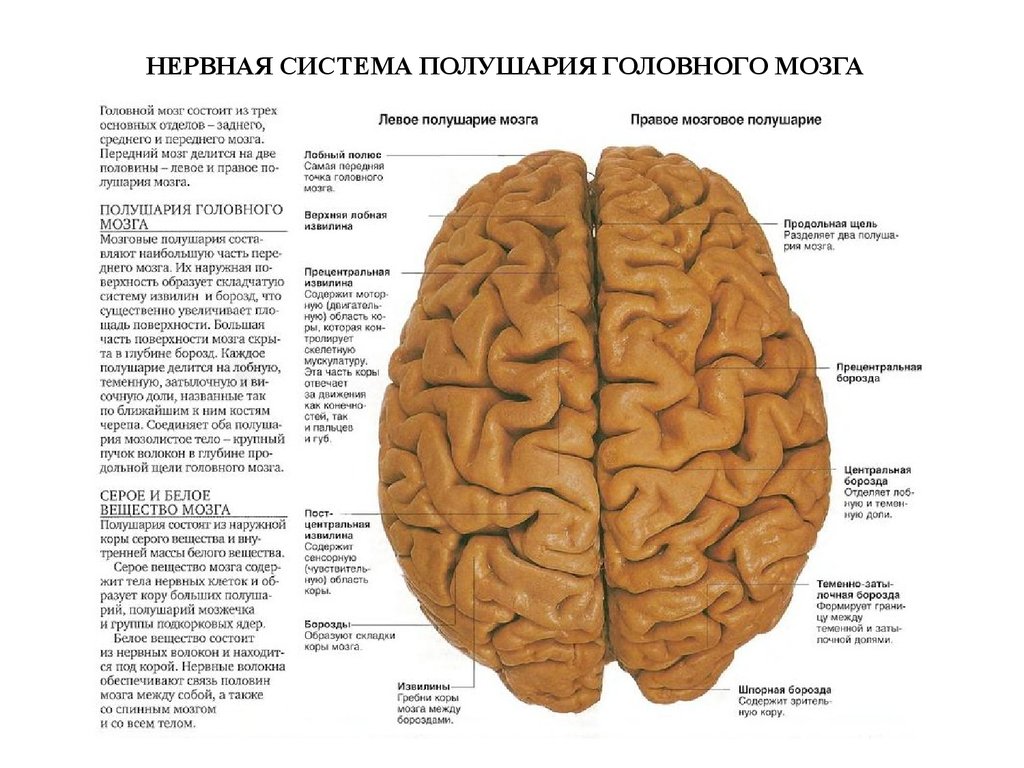

Задание 1 1. Посмотрите на немую карту мозга и отметьте на ней основные структурные элементы, морфо-функциональные блоки мозга.  2. Пользуясь научной литературой заполните таблицу:

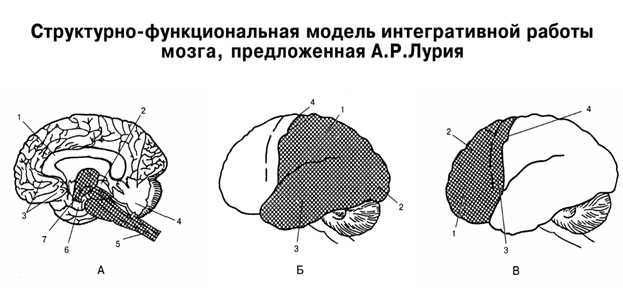

3. Пользуясь материалами лекции опишите структурно-функциональную модель интегративной работы мозга (А. Р. Лурия)  А. Р. Лурия разработал общую структурно-функциональную модель мозга, согласно которой весь мозг можно разделить на три основных блока. Каждый блок имеет собственное строение и играет определенную роль в психическом функционировании. 1– й блок – блок регуляции уровня общей и избирательной активации мозга, энергетический блок, который включает: ретикулярную формацию ствола мозга; диэнцефальные отделы; неспецифические структуры среднего мозга; лимбическую систему; медиобазальные отделы коры лобных и височных долей. 2– й блок – блок приема, переработки и хранения экстероцептивной информации, включает центральные части основных анализаторных систем, корковые зоны которых расположены в затылочных, теменных и височных долях мозга. Работа второго блока подчиняется трем законам. Закон иерархического строения (первичные зоны являются фило– и онтогенетически более ранними, из чего следуют два принципа: принцип «снизу вверх» – недоразвитие первичных полей у ребенка приводит к потере более поздних функций; принцип «сверху вниз» – у взрослого с полностью сложившимся психологическим строем третичные зоны управляют работой подчиненных им вторичных и при повреждении последних оказывают на их работу компенсирующее влияние). Закон убывающей специфичности (наиболее модально специфичными являются первичные зоны, а третичные зоны вообще надмодальны). Закон прогрессирующей латерализации (по мере восхождения от первичных к третичным зонам возрастает дифференцированность функций левого и правого полушарий). 3-й блок – блок программирования, регуляции и контроля за протеканием психической деятельности), состоит из моторных, премоторных и префронтальных отделов коры больших полушарий. При поражении данного отдела мозга нарушается работа опорно-двигательного аппарата. Пользуясь научной литературой необходимо заполнить таблицу «Краткий экскурс в историю возникновения нейропсихологии»

2. Напишите доклад на тему «Функциональная асимметрия и взаимодействие левого и правого полушарий. Проблемы левшества». Под психофизиологической асимметрией понимается своеобразие психической деятельности и сопровождающих ее физиологических процессов, связанных с активностью левого или правого полушария. О необходимости разграничения мозговой и психической асимметрии неоднократно писали Т. А. Доброхотова и Н. Н. Брагина. Правая и левая половины мозга связаны через мозолистое тело, переднюю и заднюю комиссуры, комиссуру уздечки, четверохолмия и гиппокампа. Комиссуры – пучки волокон, идущие из одного полушария в другое и связывающие между собой симметричные участки мозга. Наиболее мощный из них называется мозолистым телом. Оно созревает постепенно к 5-10 годам, что сопровождается гибелью нейронов, которые не смогли образовать связи с нейронами, имеющими аналогичную функцию на противоположной стороне мозга. Именно особенностью формирования и активности этого органа можно объяснить возникновение мануальной асимметрии индивида. Производя обмен информацией между полушариями, комиссуры синхронизируют их работу, а также создают условия, при которых отсутствует конкуренция или повторение одних и тех же действий каждым из них. Мозолистое тело обеспечивает представление всех сенсорных входов в каждом полушарии. Внутри комиссур отмечается высокая специализация функций, определяемая особенностями тех областей, которые соединяются волокнами. В настоящее время описаны такие виды взаимодействия полушарий, как сотрудничество (распределение нагрузки между полушариями), компарация (сравнение информации, полученной разными полушариями), метаконтроль (контроль не всегда осуществляет то полушарие, которое эффективнее перерабатывает информацию), суммация при перцептивных переносах, межполушарный перенос, интерференция, возбуждение и торможение. В норме, возможно, передача зрительной информации из правого полушария в левое полушарие происходит хуже, чем в обратном направлении. Ряд авторов предложили механизм тормозных внутри- и межполушарных взаимодействий. Например, активация речевых зон левого полушария ведет к ипсилатеральному торможению нейронов, расположенных непосредственно рядом с очагом возбуждения, и к торможению симметричных отделов правого полушария через мозолистое тело. При этом в правом полушарии активируются области, расположенные вблизи очага торможения. Возможно, именно эти нейроны включаются в анализ контекста ситуации. Это было доказано в экспериментах, в которых оценивалась идентификация тахистоскопически предъявляемых слов с маскировкой. Выяснилось, что полушарие, доминирующее в задании, оказывало тормозное влияние на другое полушарие, усиливая межполушарные различия, подавляя исключительно идентичные процессы в соседнем полушарии. Наиболее вероятно, что полушария эквипотенциальны относительно простых функций, и специализированы относительно сложных. Одно из радикальных отличий связано со способами обработки информации. Неоднократно подтверждено, что левое полушарие обрабатывает информацию, поступающую в мозг, последовательно, правое – одновременно и целостно (холистически). Именно последовательностью обработки объясняется участие левого полушария в речи, представляющей собой последовательность предложений, включающих последовательность слов, каждое из которых состоит из последовательности фонем или букв. Левое полушарие не только отвечает за последовательности вербальных и символических стимулов, но не в меньшей мере связано с серийной организацией движений, с последовательным сенсорным восприятием. Можно сказать, что левое полушарие организует восприятие мира в пространственных и временных рядах. Определены структуры, участвующие, как в семантическом, так и в синтаксическом анализе воспринимаемой речи, заглавных и прописных букв. О важной роли правого полушария в речевых процессах свидетельствует то, что при правополушарных кровоизлияниях нарушается обработка эмоциональных высказываний, описание картинок, продуцирование связной речи, понимание косвенной речи. Одновременность обработки сигналов в правом полушарии свидетельствует, что оно отвечает за информацию, которая не может быть последовательно обработана в парадигме дихотомии А – не А (на что ориентировано левое полушарие): пространственные функции, память, эмоции, бессознательное. При оценке величины удаленных предметов правое полушарие вносит коррекцию в геометрию образа на сетчатке с помощью механизма константности восприятия. Правая фронтотемпоральная область представляет собой анатомический и функциональный субстрат процессов самовосприятия, самооценки и автобиографической памяти. При повреждении теменнозатылочных областей этого полушария возникает прозопагнозия - неспособность узнавать известные лица. У профессиональных музыкантов, перенёсших инсульт на правой стороне мозга, наблюдается амузия – утрата в той или иной мере музыкальных способностей. Возможно, что в восприятии любого объекта участвуют оба полушария мозга, каждое со своей стратегией опознания, со своей когнитивной стратегией. Левое полушарие использует топологическую систему опознания, состоящую в том, что в нем создается схематическое изображение предмета, отражающее его основные функциональные признаки. Индивидуализированное восприятие объекта осуществляется правым полушарием. Только вместе лево- и правополушарные стратегии формируют функциональную гностическую систему. Предполагается, что механизмы внимания также находятся в правом полушарии. Если левое полушарие обрабатывает осознанную информацию, то правое – неосознанную. Именно поэтому с правым полушарием связызают и прайминг – воздействие неосознаваемых стимулов на когнитивную деятельность, осуществляемую на осознанном уровне. Синтетическая доминантная модель межполушарных отношений предложена В. Л. Бианки. В ней рассматриваются три основных принципа деятельности мозга: асимметрия, комплиментарность, доминантность. При описании окружающего мира полушария пользуются разными методами. Для правого полушария характерно использование дедукции (сначала происходит синтез информации, затем ее анализ), а для левого – индукции (сначала анализ, затем синтез). С этой точки зрения каждая функция может регулироваться обоими полушариями. Специализация проявляется в доминировании каждого полушария в определенной (свойственной только ему) форме деятельности. Каждое полушарие справляется с различными видами задач, но часто одно отличается от другого по подходу к их решению и эффективности. В этом случае модели действительности, конструируемые нормальным мозгом, качественно отличные от простого суммирования типов репрезентационных стратегий, свойственных каждому полушарию, дают человеку возможность видеть и воспринимать окружающий мир во всем его многообразии. Специальным направлением исследований проблемы межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия являются исследования закономерностей онтогенеза парной работы полушарий. Э.Г. Симерницкая в своих работах показала, что функциональная неравнозначность полушарий проявляется уже на самых ранних ступенях онтогенеза. Поражения левого и правого полушарий приводят к различным расстройствам высших психических функций, как это наблюдается и у взрослых людей. Однако у детей нарушения речевых процессов менее отчетливы, чем у взрослых, и в наибольшей степени – в вербально - мнестических процессах. В ходе онтогенеза роль левого полушария в обеспечении речевых функций возрастает по мере изменения психологической структуры самой речевой деятельности (обучение грамоте, письму, чтению). Поражение правого полушария в детском возрасте приводит к более грубым нарушениям, чем у взрослых людей. Дело в том, что созревание правого полушария осуществляется более быстрыми темпами, и поэтому у детей его вклад в обеспечение психического функционирования превышает вклад левого полушария. Клиническая практика свидетельствует о высокой пластичности полушарий мозга на ранних стадиях развития. Это выявляется в возможности восстановления речевых функций при локальных поражениях левого полушария – путем переноса центров речи из левого полушария в правое. Правое полушарие, занято задачей. Оно «схватывает» реальность во всем богатстве, противоречивости и неоднозначности связей и формирует многозначный контекст. С активацией правого полушария связывают, и состояние гипноза примером такого контекста являются сновидения здоровых людей. То, что они способны выразить в словах, является лишь бледной тенью, скелетом того, что они действительно видели. Словами невозможно передать тот многозначный контекст сновидений, который формируется обилием пересекающихся связей между его отдельными образами. Речь, во всяком случае, речь не поэтическая, принципиально не предназначена для передачи и выражения такого контекста, поскольку строится по законам левополушарного мышления. Правое полушарие отвечает за гомеостаз, поэтому обеспечивает биологическую адаптацию, а левое – социальную адаптацию. Для левого полушария характерны инвариантное к масштабным преобразованиям описание формы при наличии раздельных каналов для опознания формы и размера, при этом в правом полушарии происходит полное конкретное описание изображения без разделения на каналы. Выявление специализации активности полушарий привело к представлению о возможности деления людей по типу полушарного доминирования. Теория межполушарного взаимодействия — система нейропсихологических взглядов о закономерностях, механизмах, способах, этапах и формах протекания и от реагирования многогранных эндо - и экзогенных энергоинформационных коммуникаций человека. В двух полушариях нашего мозга информация перерабатывается по-разному. Начало этой драмы датируется 1861 г., когда М. Дакс (хотя принято отдавать пальму первенства великому П. Брока) сделал доклад о высокой корреляции нарушений речи и поражение левой гемисферы мозга. В пятидесятых годах прошлого века Дж. Боген, М. Газзанига, Р. Сперри открыли «расщепленный мозг» — событие, единодушно расцениваемое как одно из самых уникальных в истории человечества. Сегодня накал страстей ничуть не снизился. Один из первооткрывателей «расщепленного мозга» — Дж. Боген, назвал свою идеологию «неовиганизмом», подчеркнув, таким образом, преемственность идеи о том, что полушария человеческого мозга отражают двойственность человеческой психики. Строго говоря, именно трактат психиатра А. Вигана (1844) «О природе двойственности мозга» можно считать началом теоретических размышлений в области межполушарного обеспечения психической деятельности человека. Парная работа полушарий мозга не рассматривалась им как проблема функциональной асимметрии — каждое из полушарий считалось полноценным и самодостаточным, обладающим собственным сознанием. Соответственно для успешной жизнедеятельности человека нужна синхронность, а рассогласованность парной работы приводит к помешательству. Для того времени эти воззрения были более чем неожиданными, и понадобилось полтора столетия, чтобы они на совершенно новом уровне осмысления заняли главенствующую позицию в науках о человеке. Функциональная асимметрия мозга и межполушарные взаимодействия в процессе осуществления любой психической деятельности являются одной из важнейших характеристик человека как вида, эволюционным новообразованием, не уступающим по своей важности прямохождению, мануальной деятельности, речи и сознанию. Собственно, последние и стали неотъемлемыми человеческими качествами, отобранными эволюцией, именно благодаря стагнированной таким, асимметричным, образом нейробиологической базе. Она, с одной стороны, обеспечивает человеческой психике устойчивость, упорядоченность, дифференцированность, а с другой — предполагает наличие степеней свободы для создания новых интеграции. Понятие «межполушарное взаимодействие» включает в себя представления: - о доминантности полушарий мозга; употребление этого термина еще с 50-х гг. прошлого века было признано грамотным только в контексте непременного упоминания: «…по отношению к какому фактору, в каких условиях, в каком возрасте, в каком социокультурном обрамлении»; - о функциональной асимметрии мозга, имеющей нейробиологические, психофизиологические и психические (фило- и онтогенетические) аспекты; о специализации левого и правого полушарий мозга в процессе обеспечения любой психической функции и, более глобально, целостных стратегий поведения; - о парной работе левого и правого полушарий мозга, способах и этапах специфического участия каждого из них в актуализации различных параметров, аспектов психической деятельности в целом и конкретной психической функции или процесса в частности; - о системе и функциях комиссуралъных связей, обеспечивающих парную работу мозга актуально и на разных этапах онтогенеза. Было высказано очень продуктивное предположение, что дело не в информации, которую обрабатывает мозг, а в способе обработки. Первое предположение, выдвинутое в этом направлении, приписывало правому полушарию способность к одновременному синтетическому «схватыванию» самой различной информации («симультанная обработка»), тогда как за левым полушарием закреплялся последовательный переход от одного элемента информации к другому, что способствует ее систематическому анализу. В пользу этого предположения свидетельствует много фактов, но один эксперимент, поставленный американским психологом Поличем, пересмотра и уточнения. Полич показал, что когда все элементы информации достаточно однородны или отличаются лишь по вполне определенному признаку и их можно легко формализовать, то левое полушарие вполне способно обработать все эти элементы одновременно, симультанно и даже быстрее, чем правое полушарие. А вот если образ достаточно сложен и не содержит четких и легко формализуемых отличительных признаков (как фотографии обычных человеческих лиц, не искаженных слишком характерными и необычными чертами), то преимущество в скорости и комплексности обработки действительно за правым полушарием. С учетом этого эксперимента было внесено уточнение в концепцию, объясняющую разную стратегию полушарий в обработке информации. Согласно этой концепции, различие между полушариями сводится к различным способам организации контекстуальной связи между предметами и явлениями. И философы, и естествоиспытатели давно пришли к выводу, что ничто в этом мире не существует само по себе, вне связи с другими предметами и явлениями. Связи эти могут быть сильнее или слабее, более или менее разнообразными, но они всегда существуют и определяют динамичность этого мира: и физического мира, и мира человеческих отношений. В естественных условиях эти связи достаточно богаты и нередко способны взаимно отрицать друг друга, создавая предпосылки для амбивалентных отношений (притяжение и отталкивание, любовь и ненависть и т.п.). Характер и особенности связей нередко имеют определяющее значение для понимания смысла того или иного предмета или явления. Различие определяется не свойствами самого яблока, а особенностями его взаимосвязей, реальных или потенциальных, включая воображаемые, с другими предметами и явлениями. Для человека, существующего в контексте определенной культуры, роль таких ассоциативных связей особенно велика, и они могут сосуществовать одновременно, многократно пересекаясь и делая картину мира чрезвычайно богатой и полиморфной. Вот почему в данной концепции основное внимание уделяется именно взаимодействиям, связям между предметами и явлениями. Согласно этой концепции, левое полушарие из всего обилия реальных и потенциальных связей выбирает немногие внутренне непротиворечивые, не исключающие друг друга, и на основе этих немногих связей создает однозначно понимаемый контекст. Прекрасным примером такого контекста является текст хорошо написанного учебника по естественным наукам. В основе этого контекста лежит установление однозначных причинно-следственных отношений между предметами и явлениями. Благодаря однозначному контексту достигается полное взаимопонимание между людьми в процессе их деятельности, и потому формирование этого контекста так тесно связано с речью. Однозначность обеспечивает также логический анализ предметов и явлений, последовательность перехода от одного уровня рассмотрения к другому. При этом все остальные связи, способные усложнить и запутать картину, сделать ее менее определенной и, упаси боже, внутренне противоречивой все эти связи безжалостно усекаются. Такая аккуратно подстриженная под машинку логического мышления картина мира является уже не картиной в полном смысле этого слова, а моделью, однако моделью удобной в обращении. Все школьное образование в условиях западной цивилизации направлено на скорейшее формирование у человека однозначного контекста, на развитие левополушарного мышления. Правое полушарие занято прямо противоположной задачей. Оно «схватывает» реальность во всем богатстве, противоречивости и неоднозначности связей и формирует многозначный контекст. Прекрасным примером такого контекста являются сновидения здоровых людей. Функциональная асимметрия полушарий выступает в виде гибкого и динамичного механизма, благодаря которому возможна передача информации из одного полушария в другое. В связи с этим изучение физиологической значимости механизмов межполушарного («горизонтального») взаимодействия в процессе анализа предъявляемых сигналов становиться все более актуальным для понимания принципов обработки информации на уровне мозга в целом. В последнее время при исследовании межполушарной асимметрии головного мозга человека значение придается интерференционным механизмам, участвующим в процессах межполушарного взаимодействия при восприятии, анализе, запоминании поступающей информации. |