Тактические возможности подразделения. Тактические возможности пожарных подразделений. Тактические возможности пожарных подразделений по тушению пожаров и ликвидации чс

Скачать 1.04 Mb. Скачать 1.04 Mb.

|

|

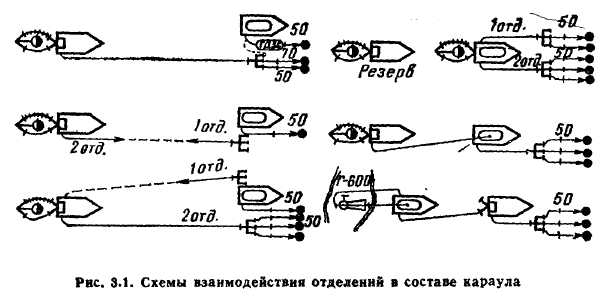

УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника отряда – начальник ПСЧ-4 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Тульской области капитан внутренней службы П.Ю. Голубков «___» _____________ 2021 г. МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАНпроведения занятий с личным составом дежурных караулов ПСЧ-4 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Тульской области по ООТП и ПАСР Тема занятия: № 2.4. «Тактические возможности пожарных подразделений по тушению пожаров и ликвидации ЧС». Вид занятия: теоретическое Отводимое время: 1 учебный час Цель занятия: Формирование профессионального самосознания сотрудников, чувства ответственности за свои действия, стремления к постоянному совершенствованию своего профессионального мастерства с учетом специфики оперативно-служебной деятельности. Изучение тактических возможностей подразделений ГПС по тушению пожаров и ликвидации ЧС». Литература, используемая при проведении занятия: Приказ МЧС РФ от 16.10.2017 № 444 «Об утверждении Боевого устава пожарной охраны», В.П. Иванников «Справочник РТП». Приказ Министерства труда № 881н;. Развернутый план занятия. Понятие о тактических возможностях пожарных подразделений По назначению пожарные машины подразделяются на основные, специальные и вспомогательные. К основным пожарным машинам относятся машины, которые предназначены для подачи огнетушащих средств (воды, пены, углекислоты, порошков, газоводяных и других составов) на пожар. Эта группа включает пожарные автоцистерны, автонасосы, насосно-рукавные автомобили, пожарные насосные станции, пожарные аэродромные автомобили, пожарные автомобили воздушно-пенного тушения, порошкового, углекислотного, комбинированного и газоводяного тушения, пожарные самолеты и вертолеты, суда, поезда, дрезины и мотопомпы. Специальные пожарные машины предназначены для выполнения специальных работ при тушении пожаров. Они служат для доставки к месту пожара боевого расчета, специального пожарно-технического вооружения и аппаратов, необходимых для обеспечения работ по тушению пожаров в различных условиях. К ним относятся автолестницы и коленчатые автоподъемники, автопеноподъемники, автомобили связи и освещения, технические и рукавные автомобили, пожарные газодымозащитные и водозащитные автомобили, автомобили-дымососы, штабные и оперативные автомобили, оборудованные сигналом сирены и радиостанцией. Пожарные подразделения, вооруженные специальными пожарными машинами, работают на пожарах во взаимодействии с основными пожарными подразделениями. Вспомогательные пожарные машины используют для выполнения второстепенных работ на пожаре. К таким машинам относятся: передвижные авторемонтные мастерские, автотопливозаправщики, грузовые, легковые и агитационные автомобили, автобусы, тракторы и другая автотехника. На каждую пожарную машину назначают боевой расчет, состоящий из командира, водителя и пожарных. Боевые расчеты на основных и специальных пожарных машинах называют отделениями. Отделение, вооруженное автоцистерной, автонасосом или насосно-рукавным автомобилем, является первичным тактическим подразделением пожарной охраны. Последнее способно самостоятельно выполнять отдельные задачи по тушению пожара, спасанию людей, защите и эвакуации материальных ценностей. Основным тактическим подразделением пожарной охраны является караул, состоящий из двух или более отделений на основных пожарных автомобилях. В зависимости от специфики охраняемого района или объекта караулы могут быть усилены одним или несколькими отделениями на специальных или вспомогательных пожарных машинах. Для того чтобы правильно использовать пожарные подразделения на пожарах, каждый командир должен твердо знать их тактические возможности. Тактические возможности пожарного подразделения — это способность его выполнить максимальный объем (количество) работ на пожаре по спасанию людей, эвакуации имущества и тушению пожара за определенный промежуток времени. Эти возможности зависят, от тактико-технической характеристики, укомплектованности техническим вооружением и характеристики пожарной машины, численности и тактической подготовки боевого расчета, от взаимодействия между подразделениями, оперативно-тактических особенностей объекта (района выезда) и других факторов. Тактико-технические возможности пожарных машин в пожарных частях можно повышать и расширять за счет их совершенствования, внедрения рационализаторских предложений, укомплектования дополнительным пожарно-техническим вооружением. В системе боевой и политической подготовки личный состав боевых расчетов отделений совершенствует свои знания и навыки в работе с пожарно-техническим вооружением, отрабатывает и совершенствует взаимодействие между номерами боевого расчета. Это позволяет повышать тактические возможности пожарных подразделений, дает возможность быстро и эффективно использовать их при тушении любых пожаров. Отделения на автоцистернах, имея запас воды и пенообразователя, не устанавливая автоцистерну на водоисточник, могут подъехать непосредственно к месту пожара и ввести водяные или пенные стволы для тушения, а также принять меры по обеспечению спасательных работ, предотвращению взрывов или обрушений конструкций и аппаратов или сдерживать распространение огня на решающем направлении до введения сил и средств других подразделений. Время, в течение которого отделение обеспечит подачу огнетушащих средств, зависит от объема воды и пенообразователя в заправочных емкостях автоцистерны, а также от числа и типа подаваемых водяных и пенных стволов и пеногенераторов. При установке автоцистерн на водоисточники тактические возможности отделений увеличиваются. Тактические возможности отделений на автоцистернах возрастают при наличии кислородно-изолирующих противогазов для работы в задымленной и отравленной среде. Отделения, вооруженные автонасосами или насосно-рукавными автомобилями, в основном выполняют на пожарах те же боевые действия, что и отделения на автоцистернах. Однако объем работ, выполняемых отделением на автонасосе или насосно-рукавном автомобиле, значительно больше. Это обусловлено тем, что численность боевого расчета на автонасосе или насосно-рукавном автомобиле выше, чем на автоцистерне, у них больше пенообразователя, пожарных рукавов и другого пожарно-технического вооружения, необходимого для выполнения работ на пожарах. Объем работ, выполняемых караулом, складывается из тактических возможностей отделений, входящих в его состав. При этом каждое отделение решает свою задачу, которая является частью общей задачи, стоящей перед караулом. Основные схемы взаимодействия отделений в карауле при подаче огнетушащих средств для тушения пожаров приведены на рис. 3.1.  Определение тактических возможностей подразделений на основных пожарных машинах Определение тактических возможностей подразделений без установки машин на водоисточники. Без установки на водоисточники используются пожарные машины, которые вывозят на пожары запас воды, пенообразователя и других огнетушащих средств. К ним относятся пожарные автоцистерны, пожарные автомобили аэродромной службы, пожарные поезда и др. Руководитель тушения пожара должен не только знать возможности подразделений, но и уметь определять основные тактические показатели: время работы стволов и пеногенераторов; возможную площадь тушения воздушно-механической пеной; возможный объем тушения пеной средней кратности при имеющемся на машине пенообразователе или растворе. Время работы водяных стволов от пожарных машин без установки их на водоисточники определяют по формуле: где — время работы стволов, мин; VЦ — объем воды в цистерне пожарной машины, л; NР — число рукавов в магистральной и рабочих линиях, шт.; Vp —объем воды в одном рукаве, л (см. п. 4.2); NСТ — число водяных стволов, работающих от данной пожарной машины, шт.; QСТ — расход воды из стволов, л/с (см. табл. 3.25—3.27). Время работы пенных стволов и генераторов пены средней кратности определяют: где VР_РА — объем 4 или 6 %-ного раствора пенообразователя в воде, получаемый от заправочных емкостей пожарной машины, л; NСВП(ГПС) - число воздушно-пенных стволов (СВП) или генераторов пены средней кратности (ГПС), шт.; QСВП(ГПС) – расход водного раствора пенообразователя из одного ствола (СВП) или генератора (ГПС), л/с (см. табл. 3.32). Объем раствора зависит от количества пенообразователя и воды в заправочных емкостях пожарной машины. Для получения 4 %-ного раствора необходимы 4 л пенообразователя и 96 л воды (на 1 л пенообразователя 24 л воды), а для 6 %-ного раствора 6 л пенообразователя и 94 л воды (на 1л Пенообразователя 15,7 л воды). Сопоставляя эти данные, можно сделать вывод, что в одних пожарных машинах без установки на водоисточники расходуется весь пенообразователь, а часть воды остается в заправочной емкости, в других вода полностью расходуется, а часть пенообразователя остается. Чтобы определить объем водного раствора пенообразователя, надо знать, насколько будут израсходованы вода и пенообразователь. Для этой цели количество воды, приходящееся на 1 л пенообразователя в растворе, обозначим Кв (для 4 %-ного раствора равен 24 л, для 6 %-ного— 15,7). Тогда фактическое количество воды, приходящееся на 1 л пенообразователя, определяют по формуле KФ = VЦ / VПО, (3.3) где VЦ — объем воды в цистерне пожарной машины, л; VПО — объем пенообразователя в баке пожарной машины, л. Фактическое количество воды Кф, приходящееся на 1 л пенообразователя, сравниваем с требуемым КВ. Если КФ>КВ,то пенообразователь, находящийся на одной машине, расходуется полностью, а часть воды остается. Если Кф<Кв, тогда вода в емкости машины расходуется полностью, а часть пенообразователя остается. Количество водного раствора пенообразователя при полном расходе воды, находящейся на пожарной машине, определяют по формуле VР-PA=VЦ / КВ + VЦ (3.4) где VР-PA, — количество водного раствора пенообразователя, л. При полном израсходовании пенообразователя данной пожарной машины количество раствора определяют по формуле VР-PA=VПО КВ + VПО, (3.5) где VПО — количество пенообразователя на машине, л. Возможную площадь тушения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей определяют по формуле ST = VР-PA / ISt P 60, (3.6) где SТ— возможная площадь тушения, м2; ISt — нормативная интенсивность подачи раствора на тушение пожара. л/(м2 с) (см. табл. 2.11); Р — расчетное время тушения, мин (см. п. 2.4). Объем воздушно-механической пены низкой и средней кратности определяют по формулам VП = VР-РАK; VП = VПОKП, (3.7) где VП — объем пены, л; К - кратность пены; VПО — количество пенообразователя на машине или расходуемая часть его, л; КП— количество пены, получаемой из 1 л пенообразователя, л (для 4 %-ного раствора составляет 250 л, для 6 %-ного— 170 л при кратности 10 и соответственно 2500 и 1700 при кратности 100). Объем тушения (локализации) воздушно-механической пеной средней кратности определяют по формуле VT = VП / K3, (3,8) где VT—объем тушения пожара; VП — объем пены, м3; К3— коэффициент запаса пены, учитывающий ее разрушение и потери. Он показывает, во сколько раз больше необходимо взять пены средней кратности по отношению к объему тушения; К3 =2,5...3.5. Определение тактических возможностей подразделений с установкой их машин на водоисточники Подразделения, вооруженные пожарными автоцистернами, осуществляют боевые действия на пожарах с установкой машин на водоисточники в случаях, когда водоисточник находится рядом с горящим объектом (примерно до 40...50 м), а также когда запаса огнетушащих средств, вывозимых на машине, не достаточно для ликвидации пожара и сдерживания распространения огня на решающем направлении. Кроме того, с водоисточников работают подразделения на автоцистернах после израсходования запаса огнетушащих средств, а также по распоряжению руководителя, тушения пожара, когда они прибывают на пожар по дополнительному вызову Пожарные автонасосы, насосно-рукавные автомобили, пожарные насосные станции, мотопомпы и другие пожарные машины, которые не доставляют на пожар запас воды, устанавливаются на водоисточники во всех случаях. При установке пожарных машин на водоисточники тактические возможности подразделений значительно возрастают. Основными показателями тактических возможностей подразделений с установкой машин на водоисточники являются: предельное расстояние по подаче огнетушащих средств, продолжительность работы пожарных стволов и генераторов на водоисточниках с ограниченным запасом воды, возможные площадь тушения горючих жидкостей и объем в здании при заполнении его воздушно-механической пеной средней кратности. Предельным расстоянием по подаче огнетушащих средств на пожарах считают максимальную длину рукавных линий от пожарных машин, установленных на водоисточники, до разветвлений, расположенных у места пожара, или до позиций стволов (генераторов), поданных на тушение. Число водяных и пенных стволов (генераторов), подаваемых отделением на тушение пожаров, зависит от предельного расстояния, численности боевого расчета, а также от сложившейся обстановки. Для работы со стволами в различной обстановке требуется неодинаковое количество личного состава. Так, при подаче одного ствола Б на уровне земли необходим один человек, а при подъеме его на высоту — не менее двух. При подаче одного ствола А на уровне земли нужно два человека, а при подаче его на высоту или при работе со свернутым насадком — не менее трех человек. Для подачи одного ствола А или Б в помещения с задымленной или отравленной средой требуется звено газодымозащитников и пост безопасности, т.е. не менее четырех человек и т.д. Следовательно, число приборов тушения, работу которых может обеспечить отделение, определяется конкретной обстановкой на пожаре. Предельное расстояние для наиболее распространенных схем боевого развертывания (см. рис. 3.2) определяют по формуле lПР = [НН - (НПР ± ZM ± ZПР)/SQ2] 20, (3.9) где I ПР — предельное расстояние, м; НН — напор на насосе, м; НПР — напор у разветвления, лафетных стволов н пеногенераторов, м (потери напора в рабочих линиях от разветвления в пределах двух...трех рукавов во всех случаях не превышает 10 м, поэтому напор у разветвления следует принимать на 10 м больше, чем напор у насадка ствола, присоединенного к данному разветвлению); Z М — наибольшая высота подъема (+) или спуска (—) местности на предельном расстоянии, м; ZПР — наибольшая высота подъема или спуска приборов тушения (стволов, пеногенераторов) от места установки разветвления или прилегающей местности на пожаре, м; S — сопротивление одного пожарного рукава (см. табл. 4.5); Q — суммарный расход воды одной наиболее загруженной магистральной рукавной линии, л/с; SQ2—потери напора в одном рукаве магистральной линии, м (приведены в табл. 4.8). Полученное расчетным путем предельное расстояние по подаче огнетушащих средств следует сравнить с запасом рукавов для магистральных линий, находящихся на пожарной машине, и с учетом этого откорректировать расчетный показатель. При недостатке рукавов для магистральных линий на пожарной машине необходимо организовать взаимодействие между подразделениями, прибывшими к месту пожара, обеспечить прокладку линий от нескольких подразделений и принять меры к вызову рукавных автомобилей. Продолжительность работы приборов тушения зависит от запаса воды в водоисточнике и пенообразователя в заправочной емкости пожарной машины. Водоисточники, которые используют для тушения пожаров, условно подразделяются на две группы: водоисточники с неограниченным запасом воды (реки, крупные водохранилища, озера, водопроводные сети) и водоисточники с ограниченным запасом воды (пожарные водоемы, брызгательные бассейны, градирни, водонапорные башни и др.). Продолжительность работы приборов тушения от водоисточников с ограниченным запасом воды определяют по формуле. = 0,9 VВ / NПР QПР 60, (3.10) где VВ — запас воды в водоеме, л; N ПР — число приборов (стволов, генераторов), поданных от всех пожарных машин, установленных на данный водоисточник; Q ПР — расход воды одним прибором, л/с. |