энергоаудит. 1. Актуальность энергосбережения

Скачать 1.89 Mb. Скачать 1.89 Mb.

|

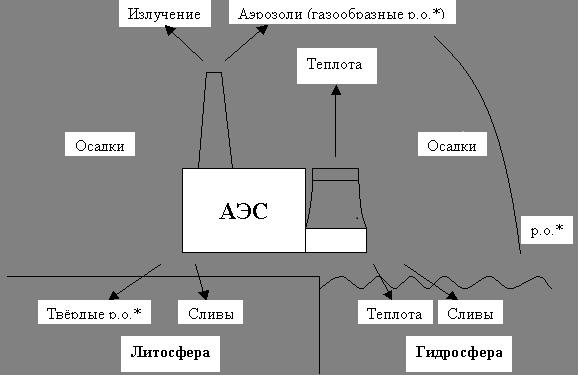

Рис. 3. Влияния АЭС на окружающую среду Обычно, когда говорят о радиационном загрязнении, имеют в виду гамма-излучение, легко улавливаемое счетчиками Гейгера и дозиметрами на их основе. В то же время есть немало бета-излучателей, которые плохо обнаруживаются существующими массовыми приборами. Также как радиоактивный йод концентрируется в щитовидной железе, вызывая ее поражение, радиоизотопы инертных газов, в 70-е годы считавшиеся абсолютно безвредными для всего живого, накапливаются в некоторых клеточных структурах растений (хлоропластах, митохондриях и клеточных мембранах). Одним из основных выбрасываемых инертных газов является криптон-85. Количество криптона-85 в атмосфере (в основном за счет работы АЭС) увеличивается на 5 % в год. Еще один радиоактивный изотоп, не улавливаемый никакими фильтрами и в больших количествах производимый всякой АЭС – углерод-14. Есть основания предполагать, что накопление углерода-14 в атмосфере (в виде CO2) ведет к резкому замедлению роста деревьев. Сейчас в составе атмосферы количество углерода-14 увеличено на 25% по сравнению с доатомной эрой. Важной особенностью возможного воздействия АЭС на окружающую среду является необходимость демонтажа и захоронения элементов оборудования, обладающих радиоактивностью, по окончании срока службы или по другим причинам. До настоящего времени такие операции производились лишь на нескольких экспериментальных установках. При нормальной работе в окружающую среду попадают лишь немногие ядра газообразных и летучих элементов типа криптона, ксенона, йода. Расчёты показывают, что даже при увеличении мощностей атомной энергетики в 40 раз её вклад в глобальное радиоактивное загрязнение составит не более 1% от уровня естественной радиации на планете. На электростанциях с кипящими реакторами (одноконтурными) большая часть радиоактивных летучих веществ выделяется из теплоносителя в конденсаторах турбин, откуда вместе с газами радиолиза воды выбрасываются эжекторами в виде парогазовой смеси в специальные камеры, боксы или газгольдеры выдержки для первичной обработки или сжигания. Остальная часть газообразных изотопов выделяется при дезактивации растворов в баках выдержки. На электростанциях с реакторами, охлаждаемыми водой под давлением, газообразные радиоактивные отходы выделяются в баках выдержки. Газообразные и аэрозольные отходы из монтажных пространств, боксов парогенераторов и насосов, защитных кожухов оборудования, ёмкостей с жидкими отходами выводятся с помощью вентиляционных систем с соблюдением нормативов по выбросу радиоактивных веществ. Воздушные потоки из вентиляторов очищаются от большей части аэрозолей на тканевых, волокнистых, зерновых и керамических фильтрах. Перед выбросом в вентиляционную трубу воздух проходит через газовые отстойники, в которых происходит распад короткоживущих изотопов (азота, аргона, хлора и др.). Помимо выбросов, связанных радиационным загрязнением, для АЭС, как и для ТЭС, характерны выбросы теплоты, влияющие на окружающую среду. Примером может служить атомная электростанция «Вепко Сарри». Её первый блок был пущен в декабре 1972 г., а второй – в марте 1973 г. При этом температура воды у поверхности реки вблизи электростанции в 1973г. была на ≈4ºC выше температуры в 1971г. и максимум температур наблюдался на месяц позже. Выделение тепла происходит также в атмосферу, для чего на АЭС используются т.н. градирни. Они выделяют 10-400 МДж/(м²·ч) энергии в атмосферу. Широкое применение мощных градирен выдвигает рад новых проблем. Расход охлаждающей воды для типового блока АЭС мощностью 1100 МВт с испарительными градирнями составляет 120 тыс. т/ч (при температуре окружающей воды 14ºC). При нормальном солесодержании подпиточной воды за год выделяется около 13,5 тыс. т солей, выпадающих на поверхность окружающей территории. До настоящего времени нет достоверных данных о влиянии на окружающую среду этих факторов. На АЭС предусматриваются меры для полного исключения сброса сточных вод, загрязнённых радиоактивными веществами. В водоёмы разрешается отводить строго определённое количество очищенной воды с концентрацией радионуклидов, не превышающей уровень для питьевой воды. Действительно, систематические наблюдения за воздействием АЭС на водную среду при нормальной эксплуатации не обнаруживают существенных изменений естественного радиоактивного фона. Прочие отходы хранятся в ёмкостях в жидком виде или предварительно переводятся в твёрдое состояние, что повышает безопасность хранения. 41. Общие направления энергосбережения на промышленном предприятии Универсальных решений в сфере энергосбережения на промышленном предприятии не существует, точно так же как и не существует одинаковых энергосистем и производственных процессов предприятий. Каждый производственный процесс индивидуален и требует соблюдения списка своих определенных условий: температурных режимов, уровня влажности, определенных требований по вентиляции, освещенности и энергетических нагрузок. Используя принципы энергоэффективности и энергосбережения еще на этапе проектирования и строительства собственник предприятия получает возможность значительной экономии будущих затрат, но варианты технологических решений определяются индивидуально. Модернизация и реконструкция существующей энергосистемы предприятия Если вопрос энергосбережения возник на уже действующем предприятии, с существующими технологическими процессами, то прежде, чем предпринимать какие-либо действия необходимо произвести анализ потерь энергии по предприятию. Именно энергоаудит ответит «цифрами» на основные вопросы: энергопотери на предприятии; какие энергопотери и их происхождение; насколько они существенны. После этого можно рассматривать варианты модернизации и реконструкции промышленного предприятия. Комплекс энергосберегающих мероприятий, направленных на сокращение всех видов расходов ресурсов и минимизации воздействия на окружающую среду, разрабатывается концептуальное решение для каждого предприятия индивидуально. Общие принципы энергосбережения для промышленных предприятий Можно выделить следующие основные направления энергосберегающих мероприятий на промышленном предприятии: 1. Энергосбережение при строительстве — еще на этапе проектирования строительства использование эффективных теплоизоляционных материалов, современных энергосберегающих технологий как в технологических процессах, так и во всей энергосистеме предприятия. 2. Энергосбережение в климатических системах — современные энергосберегающие системы вентиляции и кондиционирования подразумевают поддержание постоянного микроклимата (температура, важность, поступление свежего воздуха) внутри помещения при минимуме расходов. Энергосберегающие проекты системы вентиляции и кондиционирования — позволяют экономить значительные средства (цифра может доходить до 75 — 80 %, в сравнении с типовыми проектами прошлых лет) на приобретении энергетических мощностей. 3. Энергосберегающее оборудование — как при реконструкции и модернизации, так и на этапе проектирования нового строительства промышленного предприятия, приоритетным ставится задача — высокая энергоэффективность предприятия, а не «цена вопроса», использование при этом более дорогостоящего современного энергосберегающего оборудования и материалов, но высокоэффективных с точки зрения потребления энергии. В промышленных масштабах такое сбережение энергии позволяет использовать значительно меньшие мощности, а мощность — ключевой показатель для формирования себестоимости продукции. Энергосбережение на промышленном предприятии это: сокращение теплопотерь — теплоизоляция, утепление всех источников тепловых потерь (фасады зданий и всех ограждающих конструкций, технологические трубопроводы и т.д.); экономия на отоплении — оптимизация работы системы отопления на всех этапах: производства тепловой энергии (котельная, топочная), транспортировки (снижение тепловых потерь на трубопроводах), потребления (радиаторы, конвекторы, фанкойлы); экономия на охлаждении — энергоэффективность системы кондиционирования может заключаться как в построении эффективного управления системой кондиционирования и снижении потерь на воздуховодах, так и использование энергосберегающих технологий и оборудования — тепловой насос, пассивное охлаждение и т.п.; экономия за счет оптимизации производственных процессов — минимизация потерь энергии (как тепловой, электрической, механической…) на всех этапах производственного цикла. Энергосбережение на промышленном предприятии — это низкая себестоимость и высокая конкурентоспособность продукции и в конце выгода для владельца бизнеса. Минимизация всех расходов и высокая эффективность деятельности — это основное правило для успешного предприятия. Основная задача управления промышленным предприятием — найти оптимальное значение между соблюдением всех необходимых условий для нормальной работы предприятия и максимально возможной экономией. 42. Влияние качества электрической энергии на энергосбережение Оценка качества ЭЭ необходима по целому ряду причин: как показатель, приведенный в Гражданском кодексе, где сказано об оплате за продукцию в соответствии с её количеством и качеством; как ресурс, обеспечивающий нормальные условия для всей жизненной деятельности человечества; как ресурс, обеспечивающий выпуск продукции практически всех от- раслей производства, причем нарушение качества ЭЭ может привести не только к кратковременным сбоям производства, но и к её длительному нера- циональному расходу. Качество электрической энергии – степень соответствия параметров электрической энергии их установленным значениям (ГОСТ 23875–88). Параметр электрической энергии – величина, количественно характе- ризующая какое-либо свойство электрической энергии. Под параметрами электрической энергии понимают напряжение, частоту, форму кривой элек- трического тока (ГОСТ 23875–88). Провал напряжения – внезапное понижение напряжения в точке элек- трической сети ниже 0,9 Uном, за которым следует восстановление напряжения до первоначального или близкого к нему уровня через промежуток времени от десяти миллисекунд до нескольких десятков секунд (ГОСТ 13109–97). Длительность провала напряжения — интервал времени между началь- ным моментом провала напряжения и моментом восстановления напряжения до первоначального или близкого к нему уровня (ГОСТ 13109–97). Частость появления провалов напряжения – число провалов напряже- ния определенной глубины и длительности за определенный промежуток времени по отношению к общему числу провалов за этот же промежуток времени (ГОСТ 13109–97). Одним из базовых документов по энергетическим обследованиям явля- ется ГОСТ Р 51379–99 «Энергетический паспорт промышленного предпри- ятия топливно-энергетических ресурсов. Основные положения. Типовые фор- мы». В нем приведены основные составляющее электрического баланса на промышленных объектах: 1. Технологическое оборудование: электропривод; электротермическое оборудование (сушилки, прочее). 3. Вентиляционное оборудование. 4. Подъемно-транспортное оборудование. 5. Компрессоры. 6. Сварочное оборудование. 7. Холодильное оборудование. 8. Освещение. 9. Прочие, в т. ч. бытовая техника. С точки зрения однотипности использования ЭЭ и формулирования требований к качеству ЭЭ приведенную структуру электробаланса потреби- телей ЭЭ можно привести в следующих характерных группах: 1. Электродвигательная нагрузка (активная и реактивная индуктивная). 2. Электротермическая нагрузка (активная и реактивная). 3. Осветительная нагрузка (активная и реактивная индуктивная). 4. Электросварка (активная). указанные группы необходимо добавить группы потребителей: 5. Электротехнологии (активная). 6. Передача электроэнергии (активная и реактивная индуктивная и ем- костная). К каждой из них устанавливаются различные требования к качеству электроэнергии. Одним из наиболее чувствительных к качеству элементов являются со- временные микропроцессорные системы управления, однако они также больше влияют на надежность, чем на энергоэффективность, и в дальнейшем влияние на них отклонения параметров качества ЭЭ не рассматрива 44. Экономия энергии на вспомогательные нужды промышленного предприятия. Общие положения. Около 70% электроэнергии, вырабатываемой электростанциями Советского Союза, расходуется на промышленных предприятиях. Из этого можно заключить, какое огромное значение имеют вопросы экономии электроэнергии в промышленных установках. Решения XXVI съезда КПСС по экономии электроэнергии относятся, прежде всего, к промышленным предприятиям. Уменьшение потребления электроэнергии путём рационального её использования позволит расширить производство необходимой стране продукции, даст возможность шире применять электроэнергию в быту советских людей. Экономия электропередачи на промышленных предприятиях может быть получена за счёт уменьшения потребления её приемниками (электродвигатели, электропечи, электросветильники и пр.) и уменьшение потерь электроэнергии в различных элементах системы электроснабжения (трансформаторы, реакторы, линии и т.д.) При передаче электроэнергии от источников питания до приёмников теряется 10-15% электроэнергии, отпущенной с шин электростанций; остальная часть (85-90 % электроэнергии)расходуется приёмниками. Поэтому задача экономии электроэнергии на промышленных предприятиях должна решаться технологами и энергетиками путём рационального её использования. Экономия только 1 % электроэнергии на каждом предприятии может в совокупности освободить огромные мощности в энергосистемах. Ниже приведены методы и способы экономии электроэнергии в элементах системы электроснабжения. Экономия электроэнергии в трансформаторах. На промышленном предприятии силовые трансформаторы устанавливают на главных понизительных, на цеховых и на специальных подстанциях. Преобразовательных электропечных, сварочных и др. Потери электроэнергии в трансформаторах являются неизбежными, однако размер их должен быть доведён до возможного минимума путём правильного выбора мощности и числа силовых трансформаторов, а также рационального режима их работы. Кроме того, следует стремиться к уменьшению потерь электроэнергии путём исключения холостого хода трансформаторов при малых загрузках. Это мероприятие имеет особое значение при эксплуатации цеховых трансформаторов предприятий, работающих в одну или две смены, а также в выходные дни. Обычно на предприятиях в свободное от работы время или в выходные дни ведутся ремонтные работы, испытания оборудования и т.д.. Для производства таких работ также требуется электроэнергия, но в значительно в меньшем количестве, чем в рабочие дни. Включение всех цеховых трансформаторов вызывает большие нерациональные потери за счёт потерь холостого хода трансформаторов. Для устранения таких потерь рекомендуется проектировать новые схемы электроснабжения предусматривая резервные связи (перемычки) на стороне низкого напряжения цеховых трансформаторов. При этом целесообразно питать установки для ремонтных работ, ночного, охранного и дежурного освещения по всей территории предприятия и т.п., включая работу только 1, 2-ух трансформаторов в разных точках сети. В условиях действующих промышленных предприятий при отсутствии запроектированной схемы такого питания можно путём незначительной реконструкции сети обеспечить целесообразный режим работы силовых трансформаторов. Ограничение холостого хода имеет большое значение также для таких установок, сварочные и электропечные аппараты. Следует отметить, что работа трансформаторов в режиме холостого хода или близком к нему вызывает изменение потерь не только в самом трансформаторе, но и во всей системе питания из-за низкого коэффициента мощности при холостом ходе трансформатора Экономия электроэнергии в линиях. Потери электроэнергии в линиях зависят от значения сопротивлений и тока, пропускаемого через линии. Сопротивление действующих линий может считаться практически постоянным. Отсюда следует, что для уменьшения потерь электроэнергии возможен один путь – уменьшение протекающего через них тока. Уменьшить значение тока можно например использованием в работе значительного количества резервных линий. При наличии параллельных линий желательно из соображений экономии электроэнергии держать их включенными параллельно. При проектировании системы электроснабжения предприятия необходимо выбирать вариант, при котором отсутствуют реакторы, или вариант с минимальными потерями в реакторах. С этой точки зрения рассматриваемые варианты должны обязательно сопоставляться по технико-экономическим показателям. Так например система электроснабжения предприятия на напряжение 6 кВ с реакторами должна сравниваться с системой электроснабжения на напряжение 20 кВ без реакторов. Экономия электроэнергии в шинах. При питании мощных приёмников электроэнергии (электрические печи и пр.), как правило, применяют многополюсные шинопроводы. Если применять расположение шин, как указано на рис. 14.1 а, то потери электроэнергии в таком шинопроводе будут значительно больше, чем при расположении показанном на рис. 14.1 б. Это объясняется тем, что при расположении шин, показанном на 14.1а сильно сказывается »эффект близости», при котором резко возрастает индуктивное сопротивление шин и соответственно увеличивается реактивная составляющая тока, что в конечном счёте приводит к увеличению общего тока и соответственно потерь мощности и энергии. При расположении шин, приведённом на рис. 14.1 |