Методическая разработка. методическая разработка. 1 Методические принципы организации работы по развитию речи на уроках русского языка

Скачать 472 Kb. Скачать 472 Kb.

|

|

Экспериментальная работа проводилась на базе ГБОУ гимназия № 114. Констатирующий этап эксперимента мы проводили в 1 классе. Нами были отобраны 10 детей. На констатирующем этапе эксперимента были сформированы экспериментальные и контрольные группы, состоящие из детей в количестве 5 человек в каждой. Контрольная и экспериментальная группа формировались по принципу равномерного распределения в группы как более подготовленных детей с достаточным уровнем развития связного высказывания, так и менее подготовленных, с целью создания примерно одинаковых условий проведения эксперимента и соблюдение его чистоты и достоверности. Целью констатирующего этапа эксперимента стало выявление уровня сформированности образной речи у детей 6–7 лет. С целью определения уровня сформированности образно-выразительных средств речи у детей 6–7 лет нами использовалась методика, предложенная Т.С. Комаровой и О.А. Соломенниковой. Детям контрольной и экспериментальной групп были предложены задания для выявления особенностей образно-выразительных средств речи. Диагностический этап состоял из двух блоков. Первый блок выявлял текстовосприятие образно-выразительных средств. Второй блок выявлял умение текстообразования с использованием образно-выразительных средств. Критерии, показатели и методики диагностики сведены в таблицу 1. Организация опытно-экспериментального изучения образно-выразительных средств речи. Таблица 1

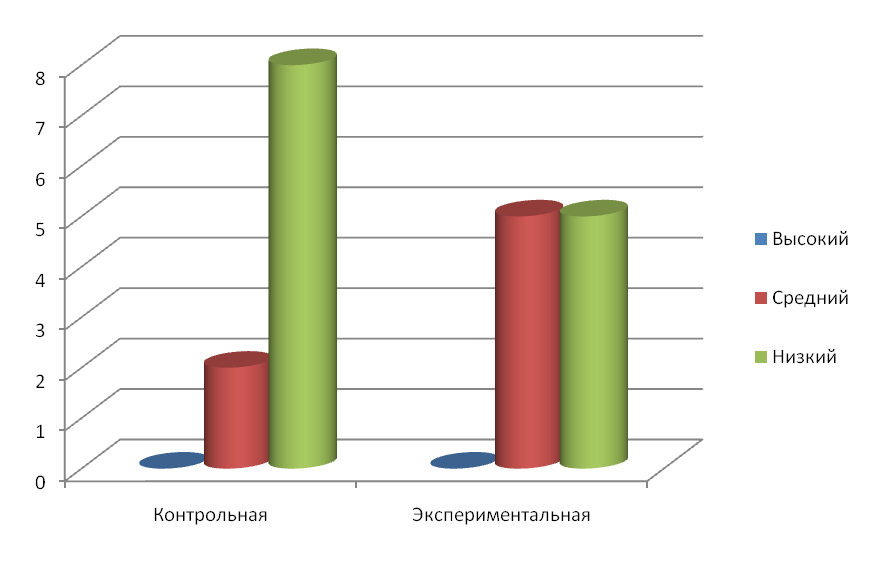

Уровни использования образно-выразительных средств в речи детьми 6–7 лет могут быть условно градуированы как высокий, средний, низкий. Высокий уровень характеризуется следующими параметрами: Ребенок правильно и самостоятельно подбирает сравнения, эпитеты, синонимы и антонимы к словам; умеет правильно воспринимать и понимать художественную информацию, в логической последовательности излагать своё высказывание, точно передавать художественный замысел произведения; умеет правильно построить простые и сложные предложения в своем высказывании умеет использовать разнообразные средства связи; умеет правильно использовать в своем высказывании изобразительно-языковые средства (эпитеты, сравнения, метафоры, эмоционально-оценочные слова); Средний уровень характеризуется следующими параметрами: Ребенок в основном правильно умеет подбирать сравнения, эпитеты, синонимы и антонимы к словам; иногда обращается за помощью к педагогу; умеет без затруднений воспринимать и понимать художественную информацию, передавая самые общие представления о художественном замысле произведения, умеет правильно строить предложения в своем высказывании, умеет частично использовать разнообразные средства связи, умеет частично использовать в своем высказывании изобразительные языковые средства; Низкий уровень характеризуется следующими параметрами: Ребенок затрудняется в подборе сравнения, эпитетов, синонимов и антонимов. Постоянно обращается за помощью к педагогу. Ребенок не умеет правильно воспринимать художественную информацию, испытывает трудность в логической последовательности излагать своё высказывание. Не умеет передавать художественный замысел произведения; не умеет правильно строить предложения в своём высказывании; не умеет использовать средства связи; не умеет использовать изобразительные языковые средства в речи, повторяемость одних и тех же слов. Результаты анализа выполнения заданий детей позволили определить исходный уровень сформированности развитой речи у школьников: высокий уровень соответствует 10–12 баллам, средний уровень 9–6 балла, низкий уровень 4–5 балла. Результаты представлены на рисунке 1. Результаты выполнения заданий в экспериментальной и контрольной группах выглядят следующим образом. Таблица 2 Результаты сформированности у детей контрольной группы необходимых речевых умений

Таблица 3 Результаты сформированности у детей экспериментальной группы необходимых речевых умений

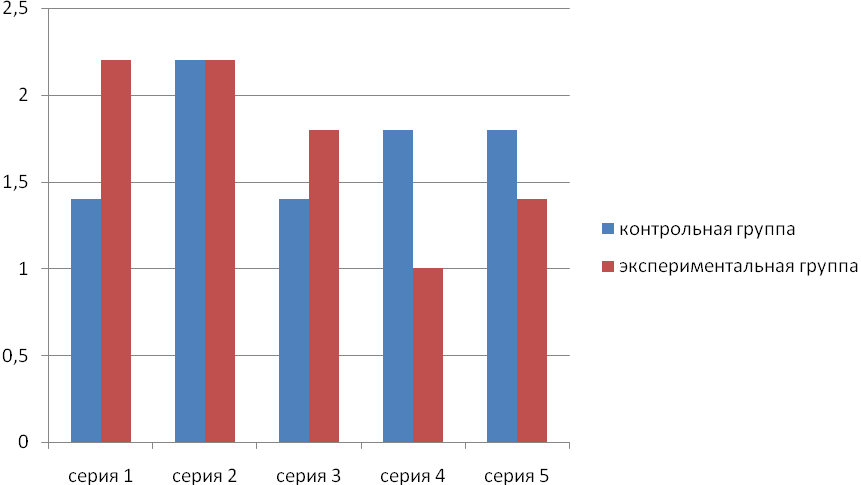

Рис. 1. Распределение детей контрольной и экспериментальной групп по уровням сформированности необходимых речевых умений на констатирующем этапе эксперимента Как видно, детей с высоким уровнем сформированности нет в обеих группах. Анализ ответов детей показывает, что у многих детей обеих групп вызвало затруднение задание по подбору синонимов. Так, 3 детей экспериментальной группы и 5 детей контрольной из 10 предложенных слов, правильно подобрали синонимы лишь к 4 словам; 3 детей экспериментальной и 3 детей контрольной групп подобрали менее 4 синонимов. Затруднение вызвало задание по подбору антонимов. В контрольной группе не справились с этим заданием 3 детей (60%), а в экспериментальной 2 детей (30%), 4 детей (40%) в контрольной и 7 (70%) детей справились с этим заданием частично. Качественный анализ результатов выполнения третьего задания показал, что в рассказах недостаточно присутствует субъективное отражение эстетически значимого объекта действительности, воплощенного в художественных произведениях. Многие дети испытывали затруднение при рассказывании сказки, редко использовали в своей речи синонимы, антонимы и обобщающие слова. Было установлено, что затруднения у детей чаще всего возникали в начале пересказа сказки, при воспроизведении последовательности появления новых персонажей сказки и особенно ритмизированного повтора, представляющего собой предложно-падежную конструкцию. В пересказах почти всех детей наблюдались нарушения связности изложения (неоднократные повторы фраз или их частей, искажения смысловой и синтаксической связи между предложениями, пропуски глаголов, усечение составных частей и т.д.). У 4 детей (80%) контрольной группы трудности в составлении пересказа носили резко выраженный характер (смысловые ошибки, нарушения связности, пропуски фрагментов текста и т.п.). Исследование выявило низкий уровень речевых умений, используемых детьми. Речь детей поразила однообразием. Дети не проявляли желания рассказывать, а тем более показывать сказку. Художественные впечатления их бедны, они не обменивались впечатлениями от увиденного ими маленького спектакля, которые показывали их друзья. Речь детей была маловыразительной и непоследовательной. У многих детей в рассказах отмечались пропуски моментов действия, представленных на картинках или вытекающих из изображенной ситуации; сужение поля восприятия картинок (например, указания на действия только одного персонажа – деда, или колобка), что свидетельствует о недостаточной организации внимания в процессе речевой деятельности. Часто нарушалось смысловое соответствие рассказа изображенному сюжету. У 7 детей рассказы сводились к простому называнию действий персонажей. Результаты выполнения третьего задания свидетельствуют о том, что у многих детей возникали трудности в полной и точной передаче сюжета, отсутствовало смысловое обобщение сюжетной ситуации. Один ребенок, несмотря на оказываемую помощь, совсем не смог выполнить задание. У 8 детей различные нарушения при составлении рассказа были резко выражены. В целом ряде случаев, при сочетании грубых нарушений, рассказ практически сводился к ответам на вопросы и терял характер связного повествования. При пересказе сказки наблюдались отдельные специфические нарушения (в логико-смысловом построении сообщения, на уровне программирования и контроля за реализацией высказывания). Были выявлены недостатки в языковом оформлении сообщении – нерезко выраженные нарушения связности повествования, лексические затруднения. Отмечалась большая степень самостоятельности при выполнении всех видов заданий. Наибольшие трудности у детей этой группы вызывало выполнение заданий творческого характера. На основании проведенных исследований мы сделали следующий вывод: у детей контрольной группы отмечается значительное отставание в формировании образной речи. Это указывает на необходимость целенаправленной воспитательно-образовательной работы по развитию данного вида речевой деятельности. Проведенные исследования с использованием различных видов заданий выявили ряд особенностей, характеризующих состояние образной речи детей, которые необходимо учитывать при проведении дальнейшей работы. Выявление уровня образности речи детей в самостоятельных связных высказываниях, особенностей восприятия литературных произведений, в том числе малых фольклорных форм (пословиц, поговорок, фразеологизмов, загадок), можно проводить в виде индивидуальных бесед с каждый ребенком с помощью пяти серий заданий. I серия заданий выявляет умение детей придумывать самостоятельно рассказ или сказку, используя выразительные средства. Проверяется, может ли ребенок логически последовательно развивать сюжет, в соответствии с темой, которую он сам выбрал, какие средства выразительности он будет использовать в своем сочинении. После вводной беседы о любимых книгах ребенку предлагается придумать рассказ, сказку; дать название высказыванию, определить жанр и объяснить свой выбор. Оцениваются представления детей о жанре (сказка, рассказ, стихотворение), умение выбрать тему, развернуть сюжет в логической последовательности; оценку получает также соблюдение композиции (наличие начала, середины, конца) и использование средств художественной выразительности — лексических, синтаксических, стилистических. Для значительной части детских сочинений характерно нарушение логической последовательности, композиции текста, несоответствие содержания теме. В процессе анализа творческих рассказов выделяется некоторая зависимость между уровнем связности как качественной характеристики текста и уровнем образности. В своих связных высказываниях дети используют разнообразные средства образности: синтаксические (назывные и бессоюзные предложения, инверсию, прямую речь, уточнения, повторы), лексические (эпитеты, определения, эмоционально-оценочную лексику). Метафоры и сравнения не только в рассказах, но и в сказках детей встречаются в единичных случаях. Вместе с тем наблюдаются факты, свидетельствующие о влиянии языка художественных текстов на детские сочинения: дети используют специфические сказочные обороты, выражения. Анализ детских сочинений с точки зрения образности показывает существование связи между уровнем художественного восприятия литературных произведений и уровнем выразительности творческих рассказов детей. II серия заданий направлена на выявление особенностей восприятия детьми литературных произведений разных жанров. Детям предлагаются литературные произведения разных жанров: стихотворения А. Балонского «В лесу» и И. Бунина «Листопад» (отрывок), рассказ М. Пришвина «Полянка в лесу» (отрывок), сказка «Три поросенка» в обработке СВ. Михалкова. Могут быть и другие произведения, но основным критерием выбора должна быть высокая степень образности, насыщенность средствами художественной выразительности. Задаются вопросы: «Что тебе прочитали? Почему ты думаешь, что это сказка (рассказ, стихотворение)? О чем говорится в ...? Как автор называет...?» Оценивается умение различать жанр, понимать его специфические особенности, определять тему и основное содержание произведения. Анализ ответов детей показывает, что у них не сформированы четкие представления о жанровых особенностях литературных произведений. Наиболее близким и понятным детям жанром является сказка. Легче всего дети справляются с выделением и воспроизведением эпитетов. Восприятие и выделение в тексте сравнений вызывает у них значительные затруднения, а понимание метафоры — самое трудное задание. Другие средства художественной выразительности (метонимия, олицетворение, гипербола) замечаются детьми в редких случаях. III серия заданий определяет понимание детьми значения фразеологизмов: как в воду опущенный, дать слово, заячья душа, надуть губы, сломя голову, в поте лица, прибавить ходу. Сначала каждое выражение дается ребенку в изолированном виде, выясняется, как он его понимает, затем этот же фразеологизм предлагается в контексте. Глубину понимания ребенком фразеологизмов можно проверить через задание: «Придумай предложение или рассказ, в котором кто-то мог бы так сказать». Фиксируются и оцениваются правильные, буквальные, отрицательные ответы, точность словоупотребления, умение придумывать предложения с заданным выражением. Анализ особенностей понимания значения фразеологизмов показывает, что значительная часть детей испытывает трудности в восприятии и понимании образного содержания фразеологизмов. Вместе с тем результаты обследования показывают возможность обучения детей осознанию образного содержания и обобщенного значения фразеологизмов. IV серия заданий выявляет понимание пословиц: Трусливому зайке и пенек – волк. Едет Емеля, да ждать его неделю. Бедному Ванюшке везде одни камушки. Ребенку предлагается вспомнить или придумать небольшую историю, в которой кто-то из героев мог сказать такие слова. Пословица дается детям сначала вне текста, а потом в тексте, который облегчает ее понимание. При анализе оценивается не только умение объяснить значение пословицы, но и способность включить ее в соответствующую речевую ситуацию. Результаты обследования показывают, что детям 1 класса доступно понимание обобщенного значения пословиц. V серия заданий выявляет умения детей воспринимать и понимать образное содержание загадок, вычленять средства художественной выразительности из текста загадки. Детям предлагаются три загадки. Читается текст: «За деревьями, за кустами промелькнуло быстрое пламя. Промелькнуло, пробежало, нет ни дыма, ни пожара». (Лиса.) Ребенок отгадывает (или нет) загадку, а . потом ему задаются вопросы: «Как ты догадался, что это лиса? (Понимание метафоры.) С чем сравнивают лису? Почему лису сравнивают с пламенем? (Выделение сравнений.) Как можно по-другому сказать о лисе? С чем ее можно сравнить?» Оценивается понимание детьми художественного образа, заключенного в загадке, вычленение сравнения, эпитетов, осознание метафор. Анализ особенностей восприятия детьми разных жанров литературных произведений (стихотворения, рассказа, сказки), малых фольклорных форм (загадок, пословиц, поговорок, фразеологизмов) позволяет установить уровни восприятия детьми образно-выразительных средств речи. Такое обследование позволяет сделать вывод о том, что важным фактором формирования образности речи детей является взаимосвязь работы на речевых занятиях, в процессе ознакомления с художественной литературой, а также в повседневной жизни. Ознакомление с малыми фольклорными жанрами (загадками, пословицами, поговорками, фразеологизмами), использование специальных упражнений, творческих заданий подводит детей к осознанному переносу сформированных представлений в словесное творчество. Формирование образности речи должно проводиться в единстве с развитием других качеств связного высказывания, опирающихся на представления о композиционных и жанровых особенностях сказки, рассказа, басни, стихотворения, на достаточный запас образной лексики и понимание целесообразности ее использования в художественном тексте. Ответы детей можно интерпретировать с помощью балловых показателей (для всех серий заданий): 5 баллов – высокий, 3 – средний, 1 – низкий. Результаты контрольной группы представим наглядно в виде таблицы №4. Таблица 4 Результаты контрольной группы на констатирующем этапе эксперимента

Результаты экспериментальной группы представим наглядно в виде таблицы №5. Таблица 5 Результаты экспериментальной группы на констатирующем этапе эксперимента

Более наглядно результаты обследования можно представить в виде диаграммы на рисунке 2. Хотя уровни по некоторым заданиям значительно отличаются, общие балловые суммарные показатели обеих групп равны (8,6).  Рис. 2. Данные контрольной и экспериментальной группы на констатирующем этапе эксперимента Исходя из всего вышесказанного, понятно, что дети обеих групп нуждаются в коррекции как связного монологического высказывания так и отдельной его стороны – формирования образно-выразительных средств высказывания. |