1. Переваривание и всасывание белков в пищеварительном тракте животных

Скачать 1.07 Mb. Скачать 1.07 Mb.

|

|

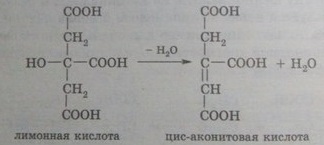

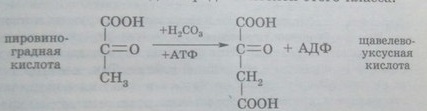

NAD-зависимые дегидрогеназыкатализируют окислительно-восстановительные реакции окислительных путей метаболизма— гликолиза, цикла лимонной кислоты, дыхательной цепи митохондрий. NADP-завнснмые дегидрогеназыучаствуют в процессах восстановительного синтеза,в частности во внемитохондриальном синтезе жирных кислот и стероидов; они также являются кофер-ментами дегидрогеназ пентозофосфатного пути. Некоторые дегидрогеназы, функционирующие с никотинамидными коферментами, содержат ион цинка, в частности алкогольдегидрогеназа печени и глице-ральдегид-3-фосфат-дегидрогеназа скелетных мышц. Никотинамидадениндинуклеотид (NADH) является производным вита мина B3 (ниацина), и представляет со бой важный кофермент — акцептора водорода. Сотни различных ферментов дегидрогеназ отнимают электроны из молекул субстратов и переносят их на молекулы NAD+, окисляя его до NADH. Окисленная форма кофермента высту пает является субстратом для различ ных редуктаз в клетке. NAD в клетке существует в двух связанных формах NADH и NADPH. NAD+/NADH больше важен для протекания катаболических реакций, а NADP+/NADPH чаще ис пользуется в анаболических реакциях. Никотинамидзависимые дегидрогеназы содержат в качестве коферментов NAD+ или NADP+. NAD+ и NADP+ - производные витамина PP. Эти кофер менты входят в состав активных цен тров дегидрогеназ, но могут обратимо диссоциировать из комплекса с апо ферментами и включаются в состав фермента в ходе реакции. Субстраты NAD- и NADP-зависимых дегидрогеназ находятся в матриксе митохондрий и в цитозоле. Рабочей частью никотина мидных коферментов служит никоти намид. Большинство дегидрогеназ, по ставляющих электроны в ЦПЭ, содер жат NAD+. Они катализируют реакции типа: R-CHOH-R1 + NAD+↔ R-CO-R1 + NADH + Н+. Таким образом, NAD+, присоединяя протоны и электроны от различных субстратов, служит главным коллектором энергии окисляемых ве ществ и главным источником электро нов, обладающих высоким энергетиче ским потенциалом, для ЦПЭ. NADPH не является непосредственным донором электронов в ЦПЭ, а используется почти исключительно в восстанови тельных биосинтезах. Структурные формулы рабочей части коферментов NAD+ и NADP+. В окисленной форме никотинамидные коферменты обозна чают как NAD+ и NADP+, так как они несут положительный заряд на атоме азота пиридинового кольца. В реакциях дегидрирования из двух атомов водо рода, отщепляемых от окисляемого суб страта, никотинамидное кольцо присое диняет ион водорода и два электрона в форме гидрид-иона (:Н-). Второй ион переходит в среду. В обратной реакции NADH (NADPH) выступают в качестве доноров электронов и протонов. 53.Аллостерическая регуляция активности ферментов. Активный центр фермента функционально неоднороден. Контактный участок обеспечивает присоединение субстрата, каталитический – принимает непосредственное участие в химическом катализе. Кроме активного центра у ферментов есть аллостерический, или регуляторный центр, посредством которого осуществляется регуляция активности данного фермента. К нему могут присоединяться гормоны и их производные, различные метаболиты, медиаторы и др. Их называют либо активаторами, либо ингибиторами, в зависимости от того, повышают или понижают они скорость ферментативной реакции. Механизм действия ферментного катализа можно условно разделить на три стадии. Первая стадия – связывание фермента с субстратом, т.е. образование первичного фермент-субстратного комплекса. Вторая стадия – превращение первичного комплекса в один или несколько активированных промежуточных комплексов и образование продукта реакции. Третья стадия отщепление от активного центра конечных продуктов ферментативной реакции. 54.Факторы, влияющие на активность ферментов. Вещество, превращение которого катализирует фермент, полу чило название с у б с т р а т При низких концентрациях суб страта скорость реакции пропорцио нальна концентрации субстрата и по отношению к нему - это реакция пер вого порядка. С увеличением концен трации субстрата приращение скорости с каждым разом уменьшается и, нако нец, она становится практически неза висимой от концентрации субстрата. В этих условиях реакция по отношению к субстрату - нулевого порядка, а весь фермент полностью насыщен субстра том и не может функционировать быст рее. Скорость ферментативной реакции при полном насыщении фермента суб стратом называется м а к с и м а л ь н о й с к о р о с т ь ю. Vmax · [S ] V = Кm + [S ] Это окончательное уравнение, выве ден ное для односубстратной реакции, на зывают у р а в н е н и е м М и х а э л и с а - М е н т е н. Данное уравнение по зволяет легко измерять максималь ную скорость из экспериментальных дан ных, полученных при любой фикси ро ванной концентрации фермента. Гра фик зависимости скорости фермен та тивной реакции от концентрации суб страта представляет собой гиперболу скорости реакции катализируемой ферментом, от 1/2 Vmax концентрации субстрата При высокой концентрации субстрата и при постоянстве других факторов ско рость ферментативной реакции зависит от концентрации фермента 55. Изоферменты (изоэнзимы) — множественные формы фермента, катализирующие одну и ту же реакцию, но отличающиеся друг от друга физико-химическими свойствами (сродством к субстрату, максимальной скоростью катализируемой реакции, электрофоретической подвижностью или регуляторными свойствами). Существуют ферменты, состоящие из двух и более субъединиц, обладающих собственной первичной, вторичной и третичной структурой. Субъединицы таких ферментов называют протомером, а всю олигомерную молекулу — мультимером. Процесс олигомеризации способствует повышению стабильности фермента к действию денатурирующих агентов (нагреванию, действию протеиназ и др.). Протомеры соединены между собой нековалентными связями и легко диссоциируют. Активность всего комплекса зависит от способа упаковки между собой отдельных субъединиц. Если субъединицы могут существовать более чем в одной форме, то и фермент, полученный при объединении этих субъединиц, может существовать в нескольких сходных, но не одинаковых формах. Такие формы фермента называются изоферментами, или изоэнзимами. Фермент лактатдегидрогеназа состоит из четырех субъединиц двух типов: H (heart— «сердце») и M muscle— «мышца»). Изоферменты ЛДГ обладают почти одинаковой каталитической активностью, но разными физико-химическими свойствами (молекулярной массой, электрофоретической подвижностью, отношением к активаторам и ингибиторам и др.) 56. Ферменты в клинической диагностике. У млекопитающих наиболее высокая активность и концентрация ACT отмечена в печени, нервной ткани, скелетной мускулатуре и миокарде. Незначительная активность ACT определена и в крови здоровых людей. В большинстве тканей существует как минимум два изофермента ACT: митохондриальный изофермент (мАСТ) и цитоплазматический (цАСТ). АЛТ - вторая активная аминотрансфераза, выделенная из тканей человека. АЛТ присутствует во многих органах: печени, почках, скелетных мышцах, миокарде, поджелудочной железе. Невысокая активность АЛТ отмечена и в сыворотке крови здоровых людей. Как и ACT, АЛТ присутствует в клетках в форме двух изоферментов - цитозольного и митохондриального, но последний нестабилен, содержание его в клетке низкое. Повышение активности аминотрансфераз отмечено при ряде патологических процессов, в которые вовлечена печень. Активность ACT и АЛТ повышена при остром панкреатите, холецистите, паразитарных заболеваниях, псориазе, ожогах, применении пропионлактона как противовирусного средства, перегрузке организма железом, гепатобилиарной патологии. α-Амилаза - фермент, гидролизующий внутренние 1,4 α -гликозидные связи крахмала, гликогена и других полимеров глюкозы. В организме человека основные источники α -амилазы - поджелудочная и слюнные железы.Определение активности α-амилазы в сыворотке крови - наиболее распространенный тест диагностики острого панкреатита. При остром панкреатите активность фермента в сыворотке крови возрастает через 3-12 ч после болевого приступа, достигает максимума через 20—30 ч и возвращается к норме при благоприятном течении в пределах четырех дней. Активность α-амилазы (диастазы) в моче возрастает через 6-10 ч после подъема активности в сыворотке и возвращается к норме чаще всего через три дня после подъема. ГГТ катализирует перенос у-глутамила на аминокислоту или пептид, на другую молекулу субстрата или воду и занимает важное место в метаболизме аминокислот.Биологическая роль фермента связана также с регуляцией уровня глутатиона в тканях. Именно этим можно объяснить высокий уровень глутатиона в плазме крови и моче пациентов с генетически детерминированным отсутствием синтеза ГГТ.аиболее частая причина повышения активности ГГТ в сыворотке крови патология печени. 57.Оксидоредуктазы катализируют окислительно-восстановительные реакции и подразделяются на 22 подкласса наиболее распространены следующие рабочие названияоксидоредуктаз: 1. Дегидрогеназы– оксидоредуктазы, катализирующие дегидрирование субстрата с использованием в качестве акцептора водорода любых молекул, кроме кислорода. 2. Если перенос водорода от молекулы донора трудно доказуем, то такие оксидоредуктазы называют редуктазами. 3. Оксидазы– оксидоредуктазы, катализирующие окисление субстратов с молекулярным кислородом в качестве акцептора электронов без включения кислорода в молекулу субстрата. 4. Монооксигеназы– оксидоредуктазы, катализирующие внедрение одного атома кислорода в молекулу субстрата с молекулярным кислородом в качестве донора кислорода. 5. Диоксигеназы– оксидоредуктазы, катализирующие внедрение 2 атомов кислорода в молекулу субстрата с молекулярным кислородом в качестве донора кислорода. 6. Пероксидазы– оксидоредуктазы, катализирующие реакции с пероксидом водорода в качестве акцептора электронов. Это ферменты, катализирующие реакции окисления и восстановления, т.е. перенос электронов от донора к акцептору. Окисление представляет собой отнятие атомов водорода (электронов) от субстрата, тогда как восстановление – присоединение атомов водорода к акцептору . к оксидоредуктазам относятся : дегидрогеназы, оксидазы, оксигеназы, гидроксилазы, пероксидазы, каталазы. Пример :фермент гликоль : НАД+-дегидрогеназа катализирует р-ю превращения спирта в альдегид. Оксидоредуктазы, переносящие атом водорода или электроны непосредственно на атомы кислорода, называются аэробными дегидрогеназами (оксидазами), тогда как переносящие атом водорода или электроны от одного компонента дыхательной цеп и ферментов к другому – анаэробными. Они являются двухкомпонентными ферментами, у кот.один и тот же кофермент может связываться с различными апоферментами. В конце многочисленного класса оксидоредуктаз находятся ферменты типа каталаз и пероксидаз. Из всего кол-ва белков пероксисом клеток до 40% приходится на каталазу. 58. Трансферазы (от лат. transtero — переношу), класс ферментов, катализирующих в живых клетках перенос различных групп от одного соединения (донор группы) к другому (акцептор группы). Трансферазы широко распространены в растительных и животных тканях, а также в микроорганизмах. Играют ведущую роль в промежуточном обмене веществ, участвуя в превращениях углеводов, аминокислот, нуклеиновых кислот, липидов и других биологически важных соединений. Класс Т. включает более 450 ферментов, разделённых по химической природе переносимых групп на подклассы: Т., катализирующие перенос одноуглеродных групп (метилтрансферазы); Т., переносящие остатки сахаров (гликозилтрансферазы); Т., переносящие группы, содержащие азот (например, аминотрансферазы); Т., переносящие фосфатные группы (фосфотрансферазы, см. Киназы, Трансфосфорилирование), и т.д. Т. различных подклассов имеют различные коферменты (см., например, Пиридоксалевые ферменты).Механизм каталитического действия исследованных Т. включает образование промежуточного продукта фермента с транспортируемой группой: например, при переносе ацетильного радикала (CH3CO—) на первой стадии реакции образуется ацетилированный фермент, а затем происходит перенос группы на акцептор и освобождение фермента. Систематические названия Т. формируются по схеме: "донор: акцептор — группа — трансфераза" [например, фермент, катализирующий перенос фосфатной группы от аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) на креатин, называется АТФ: креатин — фосфотрансфераза]. Ряд Т. получен в кристаллическом виде. 59. Гидролазы, класс ферментов, катализирующих реакции гидролитического (с участием воды) расщепления внутримолекулярных связей (гидролиза). Г. широко распространены в клетках растений и животных. Участвуют в процессах обмена белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов и др. биологически важных соединений. По типу гидролизуемой связи класс Г. делят на ряд подклассов: действующие на сложноэфирные связи (например, липаза); на гликозильные связи (например, амилаза); на пептидные связи (например, пепсин); на кислотноангидридные связи (например, аденозинтрифосфатаза) и т.д. По химической природе большинство Г. — простые белки; для проявления их каталитической активности необходимо наличие неизмененных сульфгидрильных (SH—) групп, занимающих определенное положение в полипептидной цепи. Ряд Г. получен в кристаллическом виде (уреаза, пепсин, трипсин, химотрипсин и др.). Механизм каталитического действия некоторых исследованных Г. включает соединение фермента с расщепляемым веществом с последующим отщеплением продуктов реакции и освобождением фермента. Показано, что в механизмах ферментативного гидролиза много общего с механизмом действия трансфераз и что некоторые Г. могут переносить отщепляемые группы не только на воду, но и на др. молекулы. Исторически названия гидролаз складывались из названия субстрата с окончанием " аза" –коллагеназа, амилаза, липаза, ДНК-аза. Наиболее часто встречаются следующие рабочие названия гидролаз: 1. Эстеразы– гидролиз сложноэфирных связей. 2. Липазы– гидролиз нейтральных жиров (триацилглицеролов). 3. Фосфатазы– гидролиз моноэфиров фосфорной кислоты. 4. Гликозидазы– гидролизуют О- и S-гликозидные связи. 5. Протеазы, пептидазы– гидролиз белков и пептидов. 6. Нуклеазы– гидролиз нуклеиновых кислот. 60.Лиазы.Лигазы. Лиазы-это ферменты,которые расщепляют внутримолекулярные связи в молекулах субстратов негидролитическим путем и удаляют CO2,NH3 или H2O с образованием веществ с двойными связями.Например,цитратдегидратаза превращает лимонную кислоту в цис-аконитовую. Все лиазы классифицируются по типу расщепляемых связей на углерод-углерод-лиазы(подкласс 1),углерод-кислород-лиазы(подкласс 2),углерод-азот-лиазы(подкласс 3),углерод-сера-лиазы(подкласс 4),углерод-галоид-лиазы(подкласс 5). Лигазы(синтетазы).Это ферменты,обеспечивающие реакции синтеза веществ(образования новых связей) из двух веществ с затратой энергии АТФ(аденозинтрифосфат).Эти ферменты классифицируются по типу образуемых связей: подкласс 1-образование С-О связей,подкласс 2-образование С-S связей,подкласс 3-образование С-N связей, подкласс 4-образование С-С связей. Например,действие пируваткарбоксилазы в приведенной ниже реакции является типичным для представителей этого класса. В данной реакции лигаза обеспечивает формирование связи типа С_С зп счет присоединения к пирувату молекулы CO2.Некоторые примеры других лигаз,способных учавствовать в реакциях синтеза с образованием связей C-S(ацетил-КоА-синтетаза),С-О(тирозин-тРНК-синтетаза).   61 Изомеразы. Ферменты вырабатываются клетками и способны действовать, даже будучи выделенными из нее, что имеет большое практическое значение. Для них характерны термолабильность и высокая специфичность действия, например, фермент лактаза гидролизует лактозу, но не действует на родственные дисахариды (мальтозу, целлобиозу). Микробная клетка может содержать большое количество ферментов, Благодаря этому микроорганизмы в состоянии осуществлять одновременно ряд различных реакций в среде, где они находятся. Принято различать экзо- и эндоферменты. Экзоферменты не связаны со структурой протоплазмы, легко выделяются в субстрат при жизни микробной клетки (гидролитические ферменты), растворимы в питательной среде и проходят через бактериальные фильтры. Эти ферменты связаны в OGHOBHOM с процессом питания: расщепляют сложные высокомолекулярные вещества (белки, крахмал, клетчатку и др.), т. с. подготавливают питательные вещества к усвоению их микробной клеткой. Эндоферменты прочно связаны с бактериальной клеткой и действуют только внутриклеточно, осуществляя дальнейшее разложение питательных веществ и превращение их в составные части клетки. К таким ферментам можно отнести, например, дегидрогеназы, оксидазы. Оптимальная температура для действия ферментов 40—50 °С, для некоторых 58—60 °С; при температуре 100 °С они разрушаются. На активность их влияет и рН среды. Название фермента связано с веществом, на которое он действует, с изменением окончания на «аза» или с природой катализируемой им химической реакции. На этом же основана и современная классификация их. В настоящее время насчитывается более двух тысяч ферментов. Их разделяют на 6 классов: 1. Оксидорсдуктазы. 2. Трансферазы. 3 Гидролазы 4. Лиазы. 5. Лигазы. 6. Изомеразы — ферменты, осуществляющие превращение органических соединений в их изомеры. При изомеризации происходит внутримолекулярное перемещение атомов, атомных группировок, различных радикалов и т. п. Изомеризации подвергаются углеводы и их производные, органические кислоты, аминокислоты и т. д. Ферменты этой группы играют большую роль в ряде процессов метаболизма. К ним относятся триизофосфатизомераза, глюкозофосфатизомераза и др. Скорости реакций, катализируемых ферментами, различны и зависят от количества и активности ферментов, концентрации субстрата, рН, температуры, присутствия в среде активаторов и ингибиторов. Активность измеряют в международных единицах (ME); I ME соответствует количеству фермента, превращающему 1 мкМ (микромоль) (мг/М; 10 М) субстрата в 1 мин в стандартных условиях. Большое число разнообразных ферментов, синтезируемых клетками микроорганизмов, позволяет использовать их в промышленном производстве для приготовления уксусной, молочной, щавелевой, лимонной кислот, молочных продуктов (сыр, ацидофилин, кумыс и пр.), в виноделии, пивоварении, силосовании. По ферментативной специфичности отдельных бактерий в лабораторных условиях можно дифференцировать их виды, разновидности. 62.Гормоны – эффекторы обмена веществ. Классификация гормонов. Гормоны – регуляторы – биологически активные вещества (БАВ), которые образуются железами внут. секреции, обладают высочайшей эффективностью воздействия в ничтожных количествах. Они осуществляют взаимосвязь организма и обеспечивают его функциональность как единого целого в полной гармонии с окружающей средой. Уровень Г. в организме зависит от активности его синтеза железами. Недостаток в большинстве случаев может компенсироваться заместительной терапией гормонов. Производство Г. в избытке приводит к нарушению обмена в целом и вынуждает проводить терапию самой железы (узлы, гиперплазия ткани). Установлены факты производства Г. простейшими, у которых нет желез (киш. палочка производит инсулин). Изучением занимается эндокринология. Уровень Г. может быть измерен различными методами. Характерен дистанционный характер действия, ответная реакция проявляется у клеток-мишеней для данного гормона. Классификация: 1. По хим. природе: а) Г. белковой природы – глобула - (инсулин, ряд Г. передней доли гипофиза) б) Г. пептидной природы – линейные – (Г. задней доли гипофиза, окцитоцин, вазопрессин, паратгормон и кальцитомин, Г. паращит. и щит. железы) в) Нейропептиды г) Производные аминокислот (адреналин и норадреналин, мозг. слой надпочечников, тироксин). Эти группы растворимы в Н2О, хорошо проникают в среду, но большие пептиды не проходят через клет. мембрану. д) Г. стероидной природы (в составе холестерол) – по молек. массе не велики, способны проникать через мембраны, проникая в ядро. 2. По месту образования в железах: а) Г. гипоталамуса (релизинг факторы, БАВ серотонин, окситоцин, вазопрессин б) гормоны гипофиза: передней доли (соматотропин), задней доли (вазопрессин), средней доли в) Г. надпочечника: коркового слоя и мозгового г) Г. щитовидной железы (Т3, Т4) д) Г. паращитовидной железы е) Поджелудочной железы (инсулин) ж) Г. половых желез (андрогены и эстрогены) 63.Механизмы действия стероидных гормонов. Стероидные гормоны – производные холестерола. Гормоны этой группы после секреции связываются с транспортными белками, что удлиняет период их нахождения в крови. Все они жирорастворимые соединения легко проходят сквозь плазматическую мембрану любой клетки, где связываются с рецепторами цитоплазмы или ядра. Поэтому механизм действия стероидных гормонов классифицируют как «внутриклеточный». Стероид (С) С + R C – R Ядро:C – R мРНК Синтез белка Гормон-рецепторный комплекс (С - R) поступает в ядра клеток, где связывается с определенной областью ДНК, активируя или инактивируя специфические гены. В результате происходят изменения синтеза белка на стадии трансляции, что в конечном счете находит отражение на течении тех или иных метаболитических процессов. Стероидные гормоны индуцируют синтез множества специфическихз для данной клетки белков в процессе ее дифференцировки, роста. 64. Механизмы действия пептидных гормонов. Пептидные гормоны – белковые молекулы. Пептиды, катехоламины и являются водорастворимыми соединениями, они не имеют транспортных белков и клеточные мембраны служат барьером для них. Первый контакт пептидных гормонов с клеткой-мишенью осуществляется на основе взаимосвязи с белком-рецептором, расположенным на наружной поверхности плазматической мембраны клетки. Механизм действия пептидных гормонов принято классифицировать как «мембранный». Через посредством различных рецепторов на наружной мембране клетки все гормоны этой группы взаимодействуют с ферментом аденилатциклазой (АЦ), расположенной на внутренней поверхности плазматической мембраны. При этом происходит активация АЦ, которая катализирует образование цАМФ из АТФ. Другими словами, цАМФ синтезируется за счет циклизации АМФ при распаде АТФ под влиянием АЦ. АЦ является сложным мембранным белком с множественными трансмембранными сегментами. цАМФ способен гидролизоваться под влиянием фосфодиэстеразы в 5-АМФ. цАМФ активирует фермент протеинкиназу, который активирует фермент фосфотазу, который учавствует в фосфорилировании белков. |