Необходимая оборона. 1. Понятие и условия правомерности

Скачать 71.29 Kb. Скачать 71.29 Kb.

|

|

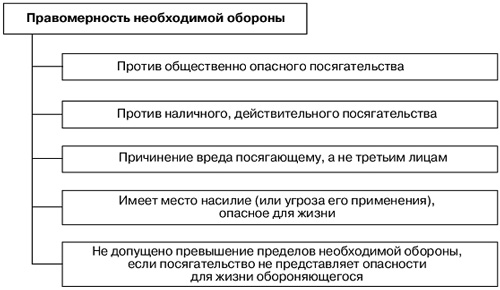

ВВЕДЕНИЕ Необходимая оборона – важное и действенное средство в борьбе с преступностью. Борьба с преступностью – одна из важнейших задач. Это не только обязанность милиции, прокуратуры, суда и других государственных органов и должностных лиц, но и дело всей общественности, дело всех граждан. Только в результате их совместных усилий могут быть достигнуты успехи в решении этой важной задачи. Однако большинство населения не знает своих прав, в том числе права на необходимую оборону, которая исключает уголовную ответственность за причинение вреда посягающему на правоохраняемые интересы. Привлечению населения к активной борьбе с преступностью мешают случаи необоснованного привлечения к уголовной ответственности лиц, правомерно обороняющихся от общественно опасного посягательства. Необходимая оборона является важным элементом правовой системы, способствующим блокированию преступности, соблюдению и гарантированию законности, стабильности и правопорядка. Являясь элементом правовой системы, необходимая оборона способствует блокированию правонарушений и преступлений, служит гарантией законности, стабильности и правопорядка. Институт необходимой обороны просто необходим для осуществления законного права человека и гражданина, на жизнь и здоровье, неприкосновенность собственности, личности, и, другие гарантии и права гражданина, которые ясно и отчетливо описаны в Конституции Российской Федерации. 1. Понятие и условия правомерности Необходимая оборона – один из 6 обстоятельств, исключающих преступность деяния Необходимая оборона является одним из древнейших уголовно - правовых институтов, который позволяет не наказывать лиц, защищавших себя и близких от неправомерных нападений. Часть 1 ст.37 УК РФ гласит: " не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия". Таким образом, под необходимой обороной понимается правомерная защита от общественно опасного посягательства путем причинения вреда посягающему. Право на подобную оборону ученые считают естественным, прирожденным правом. Необходимая оборона будет считаться правомерной лишь при выполнении некоторых условий  1. Необходимая оборона возможна только против общественно опасного, преступного посягательства. Это означает, что: необходимая оборона возможна против как действия, так и бездействия (например, стрелочник не перевел стрелку, что может повлечь крушение поезда); необходимая оборона возможна как против умышленного, так и против неосторожного посягательства; необходимая оборона возможна и против явно незаконных действий должностных лиц, воинских начальников и т. д.; необходимая оборона возможна только против деяний, предусмотренных УК РФ; такие деяния в том числе могут совершаться малолетними и невменяемыми, но в этом случае у обороняющегося появляется моральная обязанность причинить нападающему как можно меньший вред, так как тот не знает, что творит; возможно осуществление необходимой обороны третьим лицом в интересах лица, подвергшегося нападению, общества, государства: так, действия молодого человека, защищающего свою девушку на улице от посягательства путем причинения вреда нападающему, являются правомерными; недопустима необходимая оборона от правомерных действий (например, при задержании преступника); отсутствует необходимость в обороне в случае, если провоцируется нападение для расправы с нападающим под видом необходимой обороны. Из сущности необходимой обороны следует, что она возможна лишь от тех посягательств, которые можно предотвратить путем физического воздействия на нападающего. Поэтому, например, сложно представить себе необходимую оборону при злостном уклонении от уплаты алиментов. 2. Необходимая оборона возможна только против наличного, действительного посягательства, т. е. такого посягательства, которое началось, действительно причиняет вред и еще не закончилось или существует непосредственная и реальная угроза причинения такого вреда уже в следующий момент. Поэтому нет необходимости ждать первого удара, но, с другой стороны, нельзя обороняться, когда нет реальной угрозы сиюминутного начала посягательства. Недопустима необходимая оборона и после окончания посягательства, когда: преступник достиг своей цели (например, наступила смерть жертвы, и оборона ей уже не поможет); обороняющийся заведомо предотвратил посягательство, отпала угроза правоохраняемым интересам (эту ситуацию нужно отличать от другой, когда обороняющемуся не ясен момент окончания нападения, хотя объективно нападающий уже не опасен). Рассмотрим пример: К., защищаясь от Р., нанес ему огнестрельное ранение, отчего тот упал и не мог подняться. Однако К. стал добивать раненого прикладом, пока тот окончательно не затих. В этом случае К. будет нести уголовную ответственность за действия, совершенные им с момента прекращения нападения, т. е. с момента, когда Р. упал. 3. Необходимая оборона предполагает причинение вреда посягающему, но не третьим яйцам. Причинение вреда третьим лицам в данной ситуации возможно только по правилам о крайней необходимости. 4. Право на необходимую оборону без всяких ограничений возникает тогда, когда посягательство представляет угрозу для жизни. Так, правомерным будет убийство в момент, когда должника закрывают зимой на морозе в гараже, предлагая ему «подумать», как скорее отдать долг. В этом случае законодатель не требует от должника сопоставления оборонительных действий характеру нападения: 1) жизнь человека — высшая ценность, и для ее защиты все средства хороши; 2) в такой критической ситуации сознание обороняющегося возбуждено и не способно к детальной оценке. 5. При необходимой обороне не должно быть допущено превышение предела необходимой обороны. Что же касается определении правомерности средств защиты, то необходимо учитывать следующие объективные моменты: - Важность защищаемого блага и того, которому в результате обороны был причинен вред; - Опасность посягательства, его стремительность и интенсивность; - Физические данные нападающего и обороняющегося: - пол; - возраст; - состояние здоровья; - физическую силу и т.д. - Количество нападающих; - Количество обороняющихся; - Наличие, характер и способ использования средств посягательства и защиты; - Внезапность нападения; - Взаимоотношения между посягающим и обороняющимся. Только учет всех перечисленных обстоятельств позволит верно, решить вопрос о соразмерности нападения и защиты. При явном нарушении условия соразмерности мы имеем дело с превышением пределов необходимой обороны. 2. Превышение пределов необходимой обороны Уголовный кодекс Российской Федерации в ч. 2 ст. 37 определяет понятие превышения пределов необходимой обороны как "..умышленные действия, явно не соответствующие характеру и степени общественной опасности посягательства". Состояние необходимой обороны оправдывает причинение вреда нападающему и его интересам в том случае, если защитительные действия не выходят за пределы необходимости. Для того чтобы понять, что такое превышение пределов необходимой обороны нужно установить сначала, что скрывается за этими самыми пределами, что это такое. Во – первых, в рамках понятия необходимой обороны следует различать два вида пределов необходимой обороны – предел допустимого и предел достаточного вреда. Выделение этих видов зависит как от посягательства (представляющего и не представляющего большую общественную опасность), так и от обстановки защиты (относительно благоприятная либо не благоприятная), а также от психического состояния обороняющегося. Предел допустимого вреда (причинение посягающему смерти или тяжких телесных повреждений) возможен лишь при обороне от посягательства большой общественной опасности в неблагоприятной обстановке защиты. И напротив, в относительно благоприятной обстановке правомерно причинение посягающему вреда, не превышающего телесных повреждений средней тяжести, при обороне от посягательства любой степени общественной опасности (предел достаточного вреда). Необходимо отметить, что установление пределов такой обороны – это вопрос факта, всецело зависящий от обстоятельств дела, причем всякий раз должны быть тщательно, всесторонне, объективно выяснены и оценены все конкретные обстоятельства, характеризующие посягательство и защиту от него. Во-вторых, необходимо исходить из той оценки характера и опасности посягательства, а также обстановки защиты, которую дает сам гражданин, предпринявший оборонительные действия. В большинстве случаев обороняющийся в опасную для себя ситуацию попадает впервые, неожиданно. Кроме того, многие не обладают специальными навыками по отражению нападений. Все это побуждает обороняющегося действовать мгновенно, прибегать к энергичным оборонительным действиям, способным надежно защищать от нарушения общественного отношения, и задача правоохранительных органов заключается лишь в том, чтобы убедиться в правильности оценки указанных обстоятельств. Если же гражданин допустил ошибку, необходимо выяснить причину, а затем определить влияние ошибки на его ответственность. В-третьих, рассуждая о превышении пределов необходимой обороны, следует иметь в виду, что причинение любого вреда посягающему признается неправомерным при нарушении хотя бы одного из требований: а) соразмерности (отсутствие явного несоответствия) указанного вреда характеру и опасности посягательства; б) соответствия такого вреда обстановке защиты, свидетельствовавшей о необходимости его причинения. Установив, что такое предел необходимой обороны, рассмотрится вопрос о том, каким образом они могут быть превышены. Судебная практика довольно часто прибегает к признанию явного несоответствия между средствами защиты и нападения самостоятельным признаком превышения пределов необходимой обороны (по данным В.И. Ткаченко – в 28 % случаев незаконной обороны). Люди различаются по силе, ловкости, умению владеть оружием и обороняться без оружия. Требования пользоваться при защите тем же оружием, что и нападающий, ставит обороняющегося в худшее положение, чем преступника. Помимо того, что не всегда возможно защищаться соразмерными средствами, следует иметь в виду, что у защищающегося нет времени для размышлений, соразмерны ли применяемые им средства защиты средствам посягательства. Немаловажно здесь и психическое состояние защищающегося в момент нападения. Учет средств защиты и нападения имеет значение для определения правомерности действий обороняющегося, но во внимание должны приниматься и другие обстоятельства, которые определяют границы дозволенной защиты. При решении вопроса о признании защиты правомерной определяющим являются не средства и орудия посягательства и защиты, а то, в какой обстановке и для причинения какого вреда они используются. Поэтому, если обстановка была благоприятной и при этом обороняющимся причинен вред, явно несоответствующий вреду посягающего, тогда следует учитывать средства и орудия посягательства и защиты для решения вопроса о превышении пределов необходимой обороны. В юридической литературе по-разному трактуется смысловое содержание слова "интенсивность". В частности, под интенсивностью понимаются средства посягательства и защиты, способ их применения. Другие ученые интенсивность нападения характеризуют "степенью опасности нападения, его силой, стремительностью", а также учитывают "объект посягательства, способ действий нападающего". Интенсивность посягательства дополняют еще такими признаками, как численность посягающих, реальная опасность наступления вредного результата, соотношение сил между обороняющимся и нападающим. Применительно к уголовному праву, интенсивность обозначает определенный уровень усилий в действиях субъектов при достижении поставленной цели, степень динамичности конкретного деяния. Однако, общественная опасность того или иного деяния не может существенно различаться в зависимости от того, совершено ли оно весьма энергичными действиями с внешне бурным приложением усилий или малозаметным способом. Если превышение пределов необходимой обороны сводить к несоответствию интенсивности защиты и посягательства, то любая энергичная защита против краж и других подобных преступлений окажется неправомерной, так как всегда будет налицо несоответствие в интенсивности защиты от посягательства. В некоторых случаях под эксцессом обороны понимается причинение такого вреда посягающему, который явно не вызывался необходимостью, т.е. был целесообразным для предотвращения нападения. В юридической литературе можно встретить точку зрения, согласно которой превышение пределов необходимой обороны может выразиться в несвоевременности оборонительных действий. Выход за временные рамки посягательства именуется в науке несвоевременной обороной; выделяются два ее подвида - преждевременная и запоздалая. Этот вид эксцесса обороны полного признания не получает. Например, некоторые ученые высказывают мнение, что "несвоевременной признается такая оборона, которая предпринята до возникновения у лица права на необходимую оборону или после того, как это право прекратилось". В тех случаях, когда еще не было совершено какого-либо посягательства на интересы государства, на общественные интересы, собственность, личность и права отдельных граждан, т.е. когда опасность посягательства не была еще наличной, нельзя говорить и о возникновении права на необходимую оборону. Поэтому причинение вреда лицу, которое может лишь в будущем совершить нападение, нельзя рассматривать как превышение пределов необходимой обороны. Превышение обороны при ее несвоевременности будет лишь тогда, когда преступное посягательство имело место в действительности, а поэтому и существовало право на необходимую оборону у потерпевшего или других лиц, но преступник уже прекратил нападение: опасность нападения миновала или преступный результат уже полностью осуществлен. В этих случаях при определенных условиях можно говорить и о превышении пределов необходимой обороны. Так же допускается такая возможность - запоздалой обороны и в случае, когда оборонявшийся осознает момент окончания посягательства. Ответственность в таких ситуациях наступает при наличии следующих условий: 1. Обороняющийся осознает факт окончания посягательства и отсутствие опасности его возобновления в настоящий момент; 2. Между окончанием нападения и защитой, предпринятой с опозданием, нет значительного разрыва во времени. Защита следует непосредственно за окончанием посягательства; 3. Обороняющийся еще всецело находится под впечатлением только что оконченного нападения; 4. В связи с этим он причиняет вред нападавшему не с целью мести - самочинной расправы, а по мотивам защиты охраняемых правом интересов. Посягательство отсутствует и в том случае, когда оно прекращено. Прекращение посягательства ведет к утрате основания для необходимой обороны, ибо общественным отношениям уже больше ничего не угрожает. С этого момента интересы лица, совершившего посягательство, возвращаются под охрану закона и поэтому причинение ему ущерба объективно становится общественно опасным. Конечно, обороняющийся, находясь под влиянием совершенного нападения и испытывая от этого значительное волнение, не всегда своевременно замечает фактическое прекращение посягательства и в пылу борьбы продолжает защиту против посягательства, которое существует лишь в его сознании. В этих случаях несвоевременная оборона является результатом ошибки "обороняющегося" относительно наличности посягательства и образует одну из форм мнимой обороны". Здесь будет уместным разграничить понятия "мнимая оборона" и "превышение пределов необходимой обороны". Вот как этот вопрос освещает Ю.М. Ткачевский "Мнимая оборона – это случаи, когда на самом деле состояния необходимой обороны нет, а осуществляющий оборону по ошибке полагает, что такое существует, и совершает оборонительные действия. Мнимая оборона это оборона против воображаемого, кажущегося, но в действительности (объективно) не существующего посягательства, т. е. результат ошибки. Действия, совершенные в состоянии такой обороны, должны рассматриваться с точки зрения общих положений о значении ошибки для установлении вины лица, осуществляющего оборону, и формы этой вины. При этом уголовная ответственность за такие действия устраняется лишь при наличии такой ошибки, которая исключает неосторожную вину в действиях лица. Там, где есть мнимая оборона, естественно нет и не может быть превышения пределов необходимой обороны. Понятие "мнимая оборона" и "превышение пределов необходимой обороны" взаимно друг друга исключают. Поскольку в нашей судебной практике еще бытуют такие понятия, как "преждевременная" и "запоздалая" оборона, важно установить отличие их от мнимой обороны. Представляется, что "преждевременная" и "запоздалая" оборона имеются лишь в том случае, когда осуществляющий оборону знает (сознает), что посягательства еще нет или что оно уже фактически кончилось, и тем не менее осуществляет свои оборонительные действия. Мнимая же оборона имеет место тогда, когда лицо, осуществляющее "оборону", вообще ошибочно полагает, что производится общественно опасное посягательство на общество или индивидуальный интерес. Практически такое разграничение "несвоевременной" ("преждевременной" и "запоздалой") обороны и мнимой обороны имеет очень большое значение, ибо, если при мнимой обороне ответственность наступает как за неосторожное преступление или вовсе отпадает, то приданном выше понимании "преждевременной" и "запоздалой" обороны ответственность должна наступать как за умышленное преступное деяние". Существенное значение имеют орудия и средства, применяемые посягающим или обороняющимся. Естественно, что применение огнестрельного или холодного оружия определяет и характер защиты. Однако нельзя считать, что средства обороны обязательно должны соответствовать средствам посягательства, то есть нельзя запрещать обороняющемуся прибегать к использованию каких-либо средств - палки, камня или даже оружия, если посягающий к таковым не прибегал. Ведь при определенных обстоятельствах посягательство без применения оружия (например, когда посягающий душит обороняющегося) по степени общественной опасности может не уступать вооруженному нападению. Здесь же следует оговориться, что "Установление защитных механизмов и приспособлений, использование животных для предотвращения общественно опасных посягательств допустимы только в случаях, когда исключается возможность причинения вреда невиновным лицам. Целью установления защитных механизмов и приспособлений является не причинение вреда нападающему лицу, а предотвращение посягательства, поэтому в основном качестве таковых применяются разного роза запоры, замки, металлические двери, решетки, сигнальные устройства и ограждения. Защитные механизмы и устройства, животные могут использоваться для предотвращения посягательства с тем расчетом, чтобы исключалось превышение пределов необходимой обороны. Для того, что бы использование защитных механизмов было признано правомерным, необходимо соблюдение нескольких условий: а) вред должен причиняться именно посягающему во время осуществления им общественно-опасного посягательства; б) причиненный вред не должен быть в явном несоответствии с характером и степенью общественной опасности посягательства" Практике известны курьезные случаи, когда "гражданин, с целью проучить воров, опрыскивал выращиваемые на своей даче овощи раствором, в который подмешивал слабительные лекарственные средства В другом случае владелец оставил в дачном домике алкогольный напиток с содержащимися в нем ядовитыми веществами, от употребления которых умер злоумышленник. Можно привести еще один пример, когда гражданин, с дачного участка которого постоянно совершались кражи, установил на своем участке капкан, в этот капкан и угодил вор. И в теории уголовного права, и в судебной практике единообразный подход к оценке подобных ситуаций не выработан. Среди некоторых криминалистов бытует мнение, что такие случаи не вписываются в рамки необходимой обороны, поскольку отсутствуют признаки наличности посягательства. Однако, эти доводы несостоятельны. Хотя рассматриваемые средства и приспособления и используются в момент, когда посягательство отсутствует, однако они приводятся в действие именно в момент нападения. Даже в тех случаях, когда от применения подобных средств и приспособлений страдают посторонние граждане, привлечение к уголовной ответственности нельзя признать обоснованным, поскольку превышение пределов необходимой обороны невозможно при наличии неосторожной формы вины. В подобных ситуациях кажется, что не имеет никакого значения факт, что посягательство было направлено против собственности, а не жизни обороняющегося. Конечно же, при этом необходимо учитывать, что во всех приведенных мною примерах пострадать от используемых приспособлений могли только лица, проникшие на территорию, входить на которую они не имели права. Поэтому, если обратиться к ситуации, на примере, часто приводимой в учебной литературе, когда с целью охраны дома хозяин протягивает оголенный электрический провод вдоль забора, а шедший мимо гражданин случайно прикасается к нему и умирает от поражения электрическим током, то в этом случае привлечение к уголовной ответственности будет правомерным, поскольку подобные действия способны причинить вред любому лицу. Из изложенного можно сделать вывод о том, что превышение необходимой обороны в судебной практике и теории уголовного права является многоплановой по содержанию юридической категорией. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Право граждан на оборону – одно из неотъемлемых прав человека, исключительно важное для государства и общества. Необходимо дальнейшее совершенствование формулировок закона о необходимой обороне: четкие указания признаков самой ситуации необходимой обороны, а также признаки, характеризующие правомерность защиты, основным из которых является соразмерность средств и способов защиты и нападения. Понятие необходимой обороны должно быть так сформулировано в законе, чтобы оно создавало необходимые гарантии его применения. В нелегких условиях современности было бы весьма полезным активизировать поступательную деятельность полиции и других государственных органов, организации и самих граждан, Ведь включение в Конституцию РФ прав гражданина на необходимую оборону от общественно опасных посягательств явилось логическим следствием линии на расширение демократии. |