экзамен по гисте 2 курс. 1. Понятие прогенеза и эмбриогенеза. Периоды и основные стадии эмбриогенеза у человека. Половые клетки человека, их структурногенетическая характеристика

Скачать 2.3 Mb. Скачать 2.3 Mb.

|

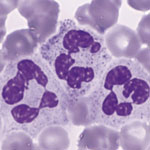

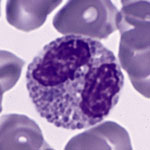

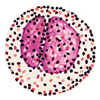

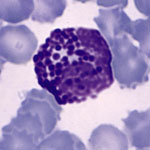

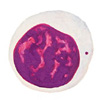

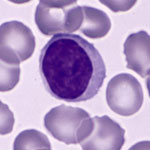

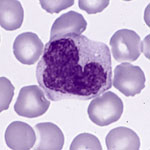

ровяные пластинкиКровяные пластинки, или тромбоциты, в свежей крови человека имеют вид мелких бесцветных телец округлой или веретеновидной формы. Они могут объединяться (агглютинировать) в маленькие или большие группы. Количество их колеблется от 200 до 400 x 109 в 1 литре крови. Кровяные пластинки представляют собой безъядерные фрагменты цитоплазмы, отделившиеся от мегакариоцитов — гигантских клеток костного мозга. Тромбоциты в кровотоке имеют форму двояковыпуклого диска. В них выявляются более светлая периферическая часть — гиаломер и более темная, зернистая часть — грануломер. В популяции тромбоцитов находятся как более молодые, так и более дифференцированные и стареющие формы. Гиаломер в молодых пластинках окрашивается в голубой цвет (базофилен), а в зрелых — в розовый (оксифилен). Молодые формы тромбоцитов крупнее старых. Плазмолемма тромбоцитов имеет толстый слой гликокаликса, образует инвагинации с отходящими канальцами, также покрытыми гликокаликсом. В плазмолемме содержатся гликопротеины, которые выполняют функцию поверхностных рецепторов, участвующих в процессах адгезии и агрегации кровяных пластинок (т.е. процессах свертывания, или коагуляции, крови). Цитоскелет в тромбоцитах хорошо развит и представлен актиновыми микрофиламентами и пучками микротрубочек, расположенными циркулярно в гиаломере и примыкающими к внутренней части плазмолеммы. Элементы цитоскелета обеспечивают поддержание формы кровяных пластинок, участвуют в образовании их отростков. Актиновые филаменты участвуют в сокращении объема (ретракции) образующихся кровяных тромбов. В кровяных пластинках имеется две системы канальцев и трубочек. Первая — это открытая система каналов, связанная, как уже отмечалось, с инвагинациями плазмолеммы. Через эту систему выделяется в плазму содержимое гранул кровяных пластинок и происходит поглощение веществ. Вторая — это так называемая плотная тубулярная система, которая представлена группами трубочек, имеющих сходство с гладкой эндоплазматической сетью. Плотная тубулярная система является местом синтеза циклоксигеназы и простагландинов. Кроме того, эти трубочки селективно связывают двухвалентные катионы и являются резервуаром ионов Са2+. Вышеназванные вещества являются необходимыми компонентами процесса свертывания крови. Выход ионов Са2+ из трубочек в цитозоль необходим для обеспечения функционирования кровяных пластинок. Фермент циклооксигеназа метаболизирует арахидоновую кислоту с образованием из нее простагландинов и тромбоксана A2, которые секретируются из пластинок и стимулируют их агрегацию в процессе коагуляции крови. При блокаде циклооксигеназы (например, ацетилсалициловой кислотой) агрегация тромбоцитов тормозится, что используют для профилактики образования тромбов. В грануломере выявлены органеллы, включения и специальные гранулы. Органеллы представлены рибосомами, элементами эндоплазматической сети аппарата Гольджи, митохондриями, лизосомами, пероксисомами. Имеются включения гликогена и ферритина в виде мелких гранул. Специальные гранулы составляют основную часть грануломера и представлены тремя типами. Первый тип - крупные альфа-гранулы. Они содержат различные белки и гликопротеины, принимающие участие в процессах свертывания крови, факторы роста, литические ферменты. Второй тип гранул — дельта-гранулы, содержащие серотонин, накапливаемый из плазмы, и другие биогенные амины (гистамин, адреналин), ионы Са2+, АДФ, АТФ в высоких концентрациях. Третий тип мелких гранул, представленный лизосомами, содержащими лизосомные ферменты, а также микропероксисомами, содержащими фермент пероксидазу. Содержимое гранул при активации пластинок выделяется по открытой системе каналов, связанных с плазмолеммой. Основная функция кровяных пластинок — участие в процессе свертывания, или коагуляции, крови — защитной реакции организма на повреждение и предотвращение потери крови. В тромбоцитах содержится около 12 факторов, участвующих в свертывании крови. При повреждении стенки сосуда пластинки быстро агрегируют, прилипают к образующимся нитям фибрина, в результате чего формируется тромб, закрывающий дефект. В процессе тромбообразования наблюдается несколько этапов с участием многих компонентов крови На первом этапе происходят скопление тромбоцитов и выход физиологически активных веществ. На втором этапе — собственно коагуляция и остановка кровотечения (гемостаз). Вначале происходит образование активного тромбопластина из тромбоцитов (т.н. внутренний фактор) и из тканей сосуда (т.н. внешний фактор). Затем, под влиянием тромбопластина из неактивного протромбина образуется активнй тромбин. Далее, под влиянием тромбина из фибриногена образуется фибрин. Для всех этих фаз коагуляции крови необходим Са2+. Наконец, на последнем третьем этапе наблюдается ретракция кровяного сгустка, связанная с сокращением нитей актина в отростках тромбоцитов и нитей фибрина. Таким образом, морфологически на первом этапе происходит адгезия тромбоцитов на базальной мембране и на коллагеновых волокнах поврежденной сосудистой стенки, в результате которой образуются отростки тромбоцитов и на их поверхность из пластинок через систему трубочек выходят гранулы, содержащие тромбопластин. Он активирует реакцию превращения протромбина в тромбин, а последний влияет на образование из фибриногена фибрина. Важной функцией тромбоцитов является их участие в метаболизме серотонина. Тромбоциты — это практически единственные элементы крови, в которых из плазмы накапливаются резервы серотонина. Связывание тромбоцитами серотонина происходит с помощью высокомолекулярных факторов плазмы крови и двухвалентных катионов с участием АТФ. В процессе свертывания крови из разрушающихся тромбоцитов высвобождается серотонин, который действует на сосудистую проницаемость и сокращение глад-комышечных клеток сосудов. Продолжительность жизни тромбоцитов — в среднем 9—10 дней. Стареющие тромбоциты фагоцитируются макрофагами селезенки. Усиление разрушающей функции селезенки может быть причиной значительного снижения числа тромбоцитов в крови (тромбоцитопения). Для устранения этого может потребоваться удаление селезенки (спленэктомия). При снижении числа кровяных пластинок, например при кровопотере, в крови накапливается тромбопоэтин — фактор, стимулирующий образование пластинок из мегакариоцитов костного мозга. 30. Классификация лейкоцитов. Лейкоцитарная формула. Гранулоциты: разновидности, строение, размеры, функции, продолжительность жизни. Лейкоциты, или белые кровяные клетки, в свежей крови бесцветны, что отличает их от окрашенных эритроцитов. Число их составляет в среднем 4 — 9 x 109 в 1 литре крови (т.е. в 1000 раз меньше, чем эритроцитов). Лейкоциты способны к активным движениям, могут переходить через стенку сосудов в соединительную ткань органов, где они выполняют основные защитные функции. По морфологическим признакам и биологической роли лейкоциты подразделяют на две группы: зернистые лейкоциты, или гранулоциты, и незернистые лейкоциты, или агранулоциты. По другой классификации, учитывающей форму ядра лейкоцита, различают лейкоциты с круглым или овальным несегментированным ядром – т.н. мононуклеарные лейкоциты, или мононуклеары, а также лейкоциты с сегментированным ядром, состоящим из нескольких частей – сегментов, - сегментоядерные лейкоциты. В стандартной гематологической окраске по Романовскому — Гимзе используются два красителя: кислый эозин и основной азур-II. Структуры, окрашиваемые эозином (в розовый цвет) называют эозинофильными, или оксифильными, или же ацидофильными. Структуры, окрашиваемые красителем азур-II (в фиолетово-красный цвет) называют базофильными, или азурофильными. У зернистых лейкоцитов при окраске азур-II – эозином, в цитоплазме выявляются специфическая зернистость (эозинофильная, базофильная или нейтрофильная) и сегментированные ядра (т.е. все гранулоциты относятся к сегментоядерным лейкоцитам). В соответствии с окраской специфической зернистости различают нейтрофилъные, эозинофильные и базофильные гранулоциты. Группа незернистых лейкоцитов (лимфоциты и моноциты) характеризуется отсутствием специфической зернистости и несегментированными ядрами. Т.е. все агранулоциты относятся к мононуклеарным лейкоцитам. Процентное соотношение основных видов лейкоцитов называется лейкоцитарной формулой, или лейкограммой. Общее число лейкоцитов и их процентное соотношение у человека могут изменяться в норме в зависимости от употребляемой пищи, физического и умственного напряжения и при различных заболеваниях. Исследование показателей крови является необходимым для установления диагноза и назначения лечения. Все лейкоциты способны к активному перемещению путем образования псевдоподий, при этом у них изменяются форма тела и ядра. Они способны проходить между клетками эндотелия сосудов и клетками эпителия, через базальные мембраны и перемещаться по основному веществу соединительной ткани. Направление движения лейкоцитов определяется хемотаксисом под влиянием химических раздражителей — например продуктов распада тканей, бактерий и других факторов. Лейкоциты выполняют защитные функции, обеспечивая фагоцитоз микробов, инородных веществ, продуктов распада клеток, участвуя в иммунных реакциях. Гранулоциты (зернистые лейкоциты)К гранулоцитам относятся нейтрофильные, эозинофильные и базофильные лейкоциты. Они образуются в красном костном мозге, содержат специфическую зернистость в цитоплазме и имеют сегментированные ядра.  Нейтрофильные гранулоциты (или нейтрофилы) — самая многочисленная группа лейкоцитов, составляющая (48—78% от общего числа лейкоцитов). В зрелом сегментоядерном нейтрофиле ядро содержит 3—5 сегментов, соединенных тонкими перемычками. В популяции нейтрофилов крови могут находиться клетки различной степени зрелости —юные, палочкоядерные и сегментоядерные. Первые два вида — молодые клетки. Юные клетки в норме не превышают 0,5% или отсутствуют, они характеризуются бобовидным ядром. Палочкоядерные составляют 1—6%, имеют несегментированное ядро в форме английской буквы S, изогнутой палочки или подковы. Увеличение в крови количества юных и палочкоядерных форм нейтрофилов (т.н. сдвиг лейкоцитарной формулы влево) свидетельствует о наличии кровопотери или острого воспалительного процесса в организме, сопровождаемых усилением гемопоэза в костном мозге и выходом молодых форм.  Цитоплазма нейтрофилов окрашивается слабооксифильно, в ней видна очень мелкая зернистость розово-фиолетового цвета (окрашивается как кислыми, так и основными красками), поэтому называется нейтрофильной или гетерофильной. В поверхностном слое цитоплазмы зернистость и органеллы отсутствуют. Здесь расположены гранулы гликогена, актиновые филаменты и микротрубочки, обеспечивающие образование псевдоподий для движения клетки. Во внутренней части цитоплазмы расположены органеллы общего назначения, видна зернистость. В нейтрофилах можно различить два типа гранул: специфические и азурофильные, окруженные одинарной мембраной. Специфические гранулы, более мелкие и многочисленные содержат бактериостатические и бактерицидные вещества — лизоцим и щелочную фосфатазу, а также белок лактоферрин. Лизоцим является ферментом, разрушающим бактериальную стенку. Лактоферрин связывает ионы железа, что способствует склеиванию бактерий. Он также инициирует отрицательную обратную связь, обеспечивая торможение продукции нейтрофилов в костном мозге. Азурофильные гранулы более крупные, окрашиваются в фиолетово-красный цвет. Они являются первичными лизосомами, содержат лизосомальные ферменты и миелопероксидазу. Миелопероксидаза из перекиси водорода продуцирует молекулярный кислород, обладающий бактерицидным действием. Азурофильные гранулы в процессе дифференцировки нейтрофилов появляются раньше, поэтому называются первичными в отличие от вторичных — специфических. Основная функция нейтрофилов — фагоцитоз микроорганизмов, поэтому их называют микрофагами. В процессе фагоцитоза бактерий сначала с образующейся фагосомой сливаются специфические гранулы, ферменты которой убивают бактерию, при этом образуется комплекс, состоящий из фагосомы и специфической гранулы. Позднее с этим комплексом сливается лизосома, гидролитические ферменты которой переваривают микроорганизмы. В очаге воспаления убитые бактерии и погибшие нейтрофилы образуют гной. Фагоцитоз усиливается при опсонизации с помощью иммуноглобулинов или системы комплемента плазмы. Это так называемый рецепторопосредованный фагоцитоз. Если у человека имеются антитела для конкретного вида бактерий, то бактерия обволакивается этими специфическими антителами. Этот процесс и называется опсонизацией. Затем антитела распознаются рецептором на плазмолемме нейтрофила и присоединяется к нему. Образующееся соединение на поверхности нейтрофила запускает фагоцитоз. В популяции нейтрофилов здоровых людей фагоцитирующие клетки составляют 69—99%. Этот показатель называют фагоцитарной активностью. Фагоцитарный индекс — другой показатель, которым оценивается число частиц, поглощенных одной клеткой. Для нейтрофилов он равен 12—23. Продолжительность жизни нейтрофилов составляет 5—9 сут.  Эозинофильные гранулоциты (или эозинофилы). Количество эозинофилов в крови составляет от 0,5 до 5 % от общего числа лейкоцитов. Ядро эозинофилов имеет, как правило, 2 сегмента, соединенных перемычкой. В цитоплазме расположены органеллы общего назначения и гранулы. Среди гранул различают азурофильные (первичные) и эозинофильные (вторичные), являющиеся модифицированными лизосомами. Специфические эозинофильные гранулы заполняют почти всю цитоплазму. Характерно наличие в центре гранулы кристаллоида, который содержит т.н. главный основной белок, богатый аргинином, лизосомные гидролитические ферменты, пероксидазу, эозинофильный катионный белок, а также гистаминазу.  Главный основной белок эозинофильных гранул участвует в антипаразитарной функции эозинофилов. Гистаминаза – фермент разрушающий гистамин, - один из основных медиаторов воспаления. Эозинофилы являются подвижными клетками и способны к фагоцитозу, однако их фагоцитарная активность ниже, чем у нейтрофилов. Эозинофилы обладают положительным хемотаксисом к гистамину, выделяемому тучными клетками соединительной ткани при воспалении и аллергических реакциях, к лимфокинам, выделяемым Т-лимфоцитами, и иммунным комплексам, состоящим из антигенов и антител. Установлена роль эозинофилов в реакциях на чужеродный белок, в аллергических и анафилактических реакциях, где они участвуют в метаболизме гистамина, вырабатываемого тучными клетками соединительной ткани. Гистамин повышает проницаемость сосудов, вызывает развитие отека тканей; в больших дозах может вызвать шок со смертельным исходом. Эозинофилы способствуют снижению содержания гистамина в тканях различными путями. Они разрушают гистамин с помощью фермента гистаминазы, фагоцитируют гистаминсодержащие гранулы тучных клеток, адсорбируют гистамин на плазмолемме, связывая его с помощью рецепторов, и, наконец, вырабатывают фактор, тормозящий дегрануляцию и освобождение гистамина из тучных клеток. Специфической функцией эозинофилов является антипаразитарная. При паразитарных заболеваниях (гельминтозы, шистосомоз и др.) наблюдается резкое увеличение числа эозинофилов. Эозинофилы убивают личинки паразитов, поступившие в кровь или органы (например, в слизистую оболочку кишки). Они привлекаются в очаги воспаления хемотаксическими факторами и прилипают к паразитам благодаря наличию на них обволакивающих компонентов комплемента. При этом происходят дегрануляция эозинофилов и выделение главного основного белка, оказывающего антипаразитарное действие. Эозинофилы находятся в периферической крови менее 12 ч и потом переходят в ткани. Их мишенями являются такие органы, как кожа, легкие и желудочнокишечный тракт. Изменение содержания эозинофилов может наблюдаться под действием медиаторов и гормонов: например, при стресс-реакции отмечается падение числа эозинофилов в крови, обусловленное увеличением содержания гормонов надпочечников.  Базофильные гранулоциты (или базофилы). Количество базофилов в крови составляет до 1% от общего числа лейкоцитов. Ядра базофилов сегментированы, содержат 2—3 дольки. Характерно наличие специфических крупных метахроматических гранул, часто закрывающих ядро. Базофилы опосредуют воспаление и секретируют эозинофильный хемотаксический фактор. Гранулы содержат протеогликаны, гликозаминогликаны (в том числе гепарин), вазоактивный гистамин, нейтральные протеазы. Часть гранул представляет собой модифицированные лизосомы. Дегрануляция базофилов происходит в реакциях гиперчувствительности немедленного типа (например, при астме, анафилаксии, сыпи, которая может ассоциироваться с покраснением кожи). Пусковым механизмом анафилактической дегрануляции является рецептор для иммуноглобулина класса E. Метахромазия обусловлена наличием гепарина — кислого гликозаминогликана.  Базофилы образуются в костном мозге. Они так же, как и нейтрофилы, находятся в периферической крови около 1—2 сут. Помимо специфических гранул, в базофилах содержатся и азурофильные гранулы (лизосомы). Базофилы так же, как и тучные клетки соединительной ткани, выделяя гепарин и гистамин, участвуют в регуляции процессов свертывания крови и проницаемости сосудов. Базофилы участвуют в иммунологических реакциях организма, в частности в реакциях аллергического характера. 31. Агранулоциты: строение, количество, функции, продолжительность жизни. Агранулоциты (незернистые лейкоциты)К этой группе лейкоцитов относятся лимфоциты и моноциты. В отличие от гранулоцитов они не содержат в цитоплазме специфической зернистости, а их ядра не сегментированы.  Лимфоциты в крови взрослых людей составляют 20—35% от общего числа лейкоцитов. Среди лимфоцитов различают малые лимфоциты, средние и большие. Большие лимфоциты встречаются в крови новорожденных и детей, у взрослых они отсутствуют. Большую часть всех лимфоцитов крови человека составляют малые лимфоциты. Для всех видов лимфоцитов характерно наличие интенсивно окрашенного ядра округлой или бобовидной формы. В цитоплазме лимфоцитов содержится небольшое количество азурофильных гранул (лизосом).  Основной функцией лимфоцитов является участие в иммунных реакциях. Однако популяция лимфоцитов гетерогенна по характеристике поверхностных рецепторов и роли в реакциях иммунитета. Среди лимфоцитов различают три основных функциональных класса: B-лимфоциты, T-лимфоциты и т.н. нулевые лимфоциты. B-лимфоциты впервые были обнаружены в специальном органе у птиц –фабрициевой сумке, (бурсе, bursa Fabricius), поэтому и получили соответствующее название. Они образуются в костном мозге. В-лимфоциты составляют около 30 % циркулирующих лимфоцитов. Их главная функция — участие в выработке антител, т.е. обеспечение гуморального иммунитета. Плазмолемма В-лимфоцитов содержит множество иммуноглобулиновых рецепторов. При действии антигенов В-лимфоциты способны к пролиферации и дифференцировке в плазмоциты — клетки, способные синтезировать и секретировать защитные белки – антитела, или иммуноглобулины, которые поступают в кровь, обеспечивая гуморальный иммунитет. Т-лимфоциты, или тимусзависимые лимфоциты, образуются из стволовых клеток костного мозга, а созревают в тимусе (вилочковой железе), что и обусловило их название. Они преобладают в популяции лимфоцитов, составляя около 70 % циркулирующих лимфоцитов. Для Т-клеток, в отличие от В-лимфоцитов, характерен низкий уровень поверхностных иммуноглобулиновых рецепторов в плазмолемме. Но Т-клетки имеют специфические рецепторы, способные распознавать и связывать антигены, участвовать в иммунных реакциях. Основными функциями Т-лимфоцитов являются обеспечение реакций клеточного иммунитета и регуляция гуморального иммунитета (т.е. стимуляция или подавление дифференцировки В-лимфоцитов). Т-лимфоциты способны к выработке сигнальных веществ - лимфокинов, которые регулируют деятельность В-лимфоцитов и других клеток в иммунных реакциях. Среди Т-лимфоцитов выявлено несколько функциональных групп: Т-хелперы, Т-супрессоры, Т-киллеры. Нулевые лимфоциты не имеют поверхностных маркеров на плазмолемме, характерных для В- и Т-лимфоцитов. Их расценивают как резервную популяцию недифференцированных лимфоцитов. Продолжительность жизни лимфоцитов варьирует от нескольких недель до нескольких лет. Т-лимфоциты являются «долгоживущими» (месяцы и годы) клетками, а В-лимфоциты относятся к «короткоживущим» (недели и месяцы). Для Т-лимфоцитов характерно явление рециркуляции, т.е. выход из крови в ткани и возвращение по лимфатическим путям снова в кровь. Таким образом они осуществляют иммунологический надзор за состоянием всех органов, быстро реагируя на внедрение чужеродных агентов. Среди клеток, имеющих морфологию малых лимфоцитов, следует назвать циркулирующие стволовые клетки крови, которые поступают в кровь из костного мозга. Из клеток, поступающих в кроветворные органы, дифференцируются различные клетки крови, а из поступающих в соединительную ткань, — тучные клетки, фибробласты и другие клетки соединительной ткани.  Моноциты. Эти клетки крупнее других лейкоцитов. В крови человека количество моноцитов от 6 до 8 % от общего числа лейкоцитов. Ядра моноцитов встречаются бобовидные, подковообразные, редко — дольчатые. Цитоплазма моноцитов менее базофильна, чем цитоплазма лимфоцитов. Она имеет бледно-голубой цвет, но по периферии окрашивается несколько темнее, чем около ядра. В цитоплазме содержится различное количество очень мелких азурофильных зерен (лизосом), расположенных чаще около ядра.  Характерно наличие пальцеобразных выростов цитоплазмы и образование фагоцитарных вакуолей. В цитоплазме расположено множество пиноцитозных везикул. Моноциты относятся к макрофагической системе организма, или к так называемой мононуклеарной фагоцитарной системе. Клетки этой системы характеризуются происхождением из промоноцитов костного мозга, способностью прикрепляться к поверхности стекла, активностью пиноцитоза и иммунного фагоцитоза, наличием на мембране рецепторов для иммуноглобулинов и комплемента. Моноциты циркулирующей крови представляют собой подвижный пул относительно незрелых клеток, находящихся на пути из костного мозга в ткани. Время пребывания моноцитов в периферической крови – от 1,5 суток до 4 дней. Моноциты, выселяющиеся в ткани, превращаются в макрофаги, при этом у них появляются большое количество лизосом, фагосом, фаголизосом. 32. Морфо-фун хар-ка соединительной ткани. Классификация. Клеточные элементы волокнистой СТ:происхождение, строение, функции. Соединительные ткани — это комплекс тканей мезенхимного происхождения, участвующих в поддержании гомеостаза внутренней среды и отличающихся от других тканей меньшей потребностью в аэробных окислительных процессах. Вместе с кровью и лимфой соединительные ткани объединяются в т.н. «ткани внутренней среды». Как и все ткани, они состоят из клеток и межклеточного вещества. Межклеточное вещество, в свою очередь, состоит из волокон и основного, или аморфного, вещества. Соединительная ткань составляет более половины массы тела человека. Она участвует в формировании стромы органов, прослоек между другими тканями в органах, формирует дерму кожи, скелет. Соединительные ткани формируют и анатомические образования - фасции и капсулы, сухожилия и связки, хрящи и кости. Полифункциональный характер соединительных тканей определяется сложностью их состава и организации. ФункцииСоединительные ткани выполняют различные функции: трофическую, защитную, опорную, пластическую, морфогенетическую. Трофическая функция (в широком смысле) связана с регуляцией питания различных тканевых структур, с участием в обмене веществ и поддержанием гомеостаза внутренней среды организма. В обеспечении этой функции главную роль играет основное вещество, через которое осуществляется транспорт воды, солей, молекул питательных веществ. Защитная функция заключается в предохранении организма от механических воздействий и обезвреживании чужеродных веществ, поступающих извне или образующихся внутри организма. Это обеспечивается физической защитой (например, костной тканью), а также фагоцитарной деятельностью макрофагов и иммунокомпетентными клетками, участвующими в реакциях клеточного и гуморального иммунитета. Опорная, или биомеханическая, функция обеспечивается прежде всего коллагеновыми и эластическими волокнами, образующими волокнистые основы всех органов, а также составом и физико-химическими свойствами межклеточного вещества скелетных тканей (например, минерализацией). Чем плотнее межклеточное вещество, тем значительнее опорная, биомеханическая функция; пример - костные ткани. Пластическая функция соединительной ткани выражается в адаптации к меняющимся условиям существования, регенерации, участии в замещении дефектов органов при их повреждении (пример - формирование рубцовой ткани при заживлении ран). Морфогенетическая, или структурообразовательная, функция проявляется в формировании тканевых комплексов и обеспечении общей структурной организации органов (образование капсул, внутриорганных перегородок), а также регулирующем влиянии некоторых ее компонентов на пролиферацию и дифференцировку клеток различных тканей. КлассификацияРазновидности соединительной ткани различаются между собой составом и соотношением клеток, волокон, а также физико-химическими свойствами аморфного межклеточного вещества. Соединительные ткани подразделяются на три вида:

Собственно соединительная ткань включает:

Соединительные ткани со специальными свойствами включают:

Скелетные ткани включают:

РазвитиеРазличают эмбриональный и постэмбриональный гистогенез соединительных тканей. В процессе эмбрионального гистогенеза мезенхима приобретает черты тканевого строения раньше закладки других тканей. Этот процесс в различных органах и системах происходит неодинаково и зависит от их неодинаковой физиологической значимости на различных этапах эмбриогенеза. В дифференцировке мезенхимы отмечаются топографическая асинхронность как в зародыше, так и во внезародышевых органах, высокие темпы размножения клеток, волокнообразования, перестройка ткани в процессе эмбриогенеза — резорбция путем апоптоза и новообразование ткани. Постэмбриональный гистогенез в нормальных физиологических условиях происходит медленнее и направлен на поддержание тканевого гомеостаза, пролиферацию малодифференцированных клеток и замену ими отмирающих клеток. Существенную роль в этих процессах играют межклеточные внутритканевые взаимодействия, индуцирующие и ингибирующие факторы (такие как интегрины, межклеточные адгезивные факторы, функциональные нагрузки, гормоны, оксигенация, наличие малодифференцированных клеток). Общие принципы организацииГлавными компонентами соединительных тканей являются:

Органная специфичность клеточных элементов соединительной ткани выражается в количестве, форме и соотношении различных видов клеток, их метаболизме и функциях, оптимально приспособленных к функции того или иного органа. - В рыхлой волокнистой соединительной ткани превалируют клетки и аморфное вещество над волокнами, а в плотной, наоборот, основную массу соединительной ткани составляют волокна. I. Рыхлая неоформленная волокнистая соединительная ткань (рвст) — анатомы называют «клетчаткой», окружает и сопровождает кровеносные и лимфатические сосуды, располагается под базальной мембраной любого эпителия, образует прослойки и перегородки внутри всех паренхиматозных органов, образует слои в составе оболочек полых органов. В эмбриональном периоде рвст образуется из мезенхимы. При этом мезенхимные клетки дифференцируются в направлении фибрабластического дифферона (стволовые клетки, фибробласты, фиброциты, фиброкласты, миофибробласты) и эти клетки начинают вырабатывать волокнистые компоненты (коллагеновые, эластические и ретикулярные волокна) и другие органические компоненты (гликозаминогликаны, протеогликаны и т.д.) межклеточного вещества. Из мезенхимных клеток образуются также другие клеточные элементы рвст (макрофаги, тучные клетки, адвентициальные клетки, липроциты и т.д.). Рвст состоит из клеток и межклеточного вещества, причем соотношение этих двух компонентов представлены приблизительно одинаково. Межклеточное вещество состоит из основного вещества (гомогенная аморфная масса — коллоидная система — гель) и волокон (коллагеновые, эластические, ретикулярные), расположенных беспорядочно и на значительном расстоянии друг от друга, т.е. рыхло, что и отражено в названии ткани. Для клеток рвст характерно большое разнообразие — клетки фибробластического дифферона (стволовая и полустволовая клетка, малоспециализированный фибробласт, дифференцированный фибробласт, фиброцит, миофибробласт, фиброкласт), макрофаг, тучная клетка, плазмоцит, адвентициальная клетка, перицит, липоцит, меланоцит, все лейкоциты, ретикулярная клетка. Стволовая и полустволовая клетка ®малоспециализированный фибробласт®дифференцированный фибробласт®фиброцит — это одни и те же клетки в разных «возрастах». Стволовые и полустволовые клетки — это малочисленные камбиальные, резервные клетки, редко делятся. Малоспециализированный фибробласт — мелкая, слабоотростчатая клетка с базофильной цитоплазмой (из-за большого количества свободных рибосом), органоиды выражены слабо; активно делится митозом, в синтезе межклеточного вещества существенного участия не принимает; в результате дальнейшей дифференцировки превращается в дифференцированные фибробласты. Дифференцированные фибробласты — самые активные в функциональном отношении клетки данного ряда: синтезируют белки волокон (эластин, коллаген) и органичекие компоненты основного вещества (гликозамингликаны, протеогликаны). В соответствие функции этим клеткам присущи все морфологические признаки белоксинтезирующей клетки — в ядре: четко выраженные ядрышки, часто несколько; преобладает эухроматин; в цитоплазме: хорошо выражен белоксинтезирующий аппарат (ЭПС гранулярный, пластинчатый комплекс, митохондрии). На светооптическом уровне — слабоотростчатые клетки с нечеткими границами, с базофильной цитоплазмой; ядро светлое, с ядрышками. Фиброцит — зрелая и стареющая клетка данного ряда; веретеновидной формы, слабоотростчатые клетки со слабобазофильной цитоплазмой. Им присущи все морфологические признаки и функции дифференцированных фибробластов, но выраженные в меньшей степени. Клетки фибробластического ряда являются самыми многочисленными клетками рвст (до 75% всех клеток) и вырабатывает большую часть межклеточного вещества. Антогонистом является фиброкласт — клетка с большим содержанием лизосом с набором гидролитических ферментов, обеспечивает разрушение межклеточного вещества. Миофибробласт — клетка содержащая в цитоплазме сократительные актомиозиновые белки, поэтому способна сокращаться. Принимают участие при заживлении ран, сближая края раны при сокращении. Следующие клетки рвст по количеству — тканевые макрофаги (синоним: гистиоциты), составляют 15-20% клеток рвст. Образуются из моноцитов крови, относятся к макрофагической системе организма. Крупные клетки с полиморфным ядром, способны активно передвигаться. Из органоидов хорошо выражены лизосомы и митохондрии. Функции: защитная функция путем фагоцитоза и переваривания инородных частиц, микроорганизмов, продуктов распада тканей; участие в клеточной кооперации при гуморальном иммунитете (см. тему «Кровь»); выработка антимикробного белка лизоцима и антивирусного белка интерферона, фактора стимулирующего ммиграцию гранулоцитов. Тучная клетка (синонимы: тканевой базофил, лаброцит, мастоцит) — составляет 10% всех клеток рвст. Располагаются обычно вокруг кровеносных сосудов. Округло-овальная, иногда отростчатая клетка диаметром до 20 мкм, в цитоплазме очень много базофильных гранул. Гранулы содержат гепарин и гистамин. Происхождение точно не установлено, считается что образуются из кроветворных клеток красного костного мозга. Функции: выделяя гистамин участвуют в регуляции проницаемости межклеточного вещества рвст и стенки кровеносных сосудов, гепарин — для регуляции свертываемости крови. В целом тучные клетки регулируют местный гомеостаз. Плазмоциты — образуются из В-лимфоцитов. По морфологии имеют сходство с лимфоцитами, хотя имеют свои особенности. Ядро круглое, располагается несколько эксцентрично; гетерохроматин располагается в виде пирамид обращенных к центру острой вершиной, отграничанных друг от друга радиальными полосками эухроматина — поэтому ядро плазмоцита срванивают «колесом со спицами». Цитоплазма базофильна, со светлым «двориком» около ядра. Под электронным микроскопом хорошо выражен белок синтезирующий аппарат: ЭПС гранулярный, пластинчатый комплекс (в зоне светлого «дворика») и митохондрии. Диаметр клетки 7-10 мкм. Функция: являются эффекторными клетками гуморального иммунитета — вырабатывают специфические антитела (g-глобулины). Лейкоциты всегда присутствуют в рвст (морфологию и функции лейкоцитов смотри в теме «Кровь»). Липоциты (синонимы: адипоцит, жировая клетка). Различают белые и бурые жировые клетки: 1. Белые липоциты — округлые клетки с узенькой полоской цитоплазмы вокруг одной большой капельки жира в центре. В цитоплазме органоидов мало. Небольшое ядро располагается эксцентрично. При изготовлении гистопрепаратов обычным способом капелька жира растворяется в спирте и вымывается, поэтому оставшаяся узкая кольцеобразная полоска цитоплазмы с эксцентрично расположенным ядром напоминает перстень. Функция: белые липоциты накапливают жир про запас (высококалорийный энергетический материал и вода). 2. Бурые липоциты — округлые клетки с центральным расположением ядра. Жировые включения в цитоплазме выявляются в виде многочисленных мелких капелек. В цитоплазме много митохондрий с высокой активностью железосодержащего (придает бурый цвет) окислительного фермента цитохромоксидазы. Функция: бурые липоциты не накапливают жир, а наоборот, «сжигают» его в митохондриях, а освободившееся при этом тепло расходуется для согревания крови в капиллярах, т.е. участие в терморегуляции. Адвентициальные клетки — малодифференцированные клетки рвст, располагаются рядом с кровеносными сосудами. Являются резервными клетками и могут дифференцироваться в другие клетки рвст, в частности в фибробласты. Перициты — располагаются в толще базальной мембраны капилляров; участвуют в регуляции просвета гемокапилляров, тем самым регулируют кровоснабжение окружающих тканей. Меланоциты — отростчатые клетки с включениями пигмента меланина в цитоплазме. Происхождение: из клеток мигрировавших с нервного гребня. Функция: защита от УФЛ. Межклеточное вещество рвст состоит из основного вещества и волокон. 1. Основное вещество — гомогенная, аморфная, гелеобразная, бесструктурная масса из макромолекул полисахаридов, связанных с тканевой жидкостью. Из полисахаридов можно назвать сульфатированные гликозаминогликаны (пример: гепаринсульфат, хондроэтинсульфат; существуют в комплексе с белками, поэтому их называют протеогликанами) и несульфатированные гликозаминогликаны (пример: гиалуроновая кислота). Органическая часть основного вещества синтезируются в фибробластах, фиброцитах. Основное вещество, как коллоидная система, может переходить из состояния гель в состояние золь и наоборот, тем самым играет большое значение в регуляции обмена веществ между кровью и другими тканями. 2. Волокна — второй компонент межклеточного вещества рвст. Различают коллагеновые, эластические и ретикулярные волокна. 1) Коллагеновые волокна под световом микроскопом — более толстые (диаметр от 3 до130 мкм), имеющие извитой (волнистый) ход, окрашивающиеся кислыми красками (эозином в красный цвет) волокна. Состоят из белка коллагена, синтезирующегося в фибробластах, фиброцитах. Под поляризационном микроскопом коллагеновые волокна имеют продольную и поперечную исчерченность. Различают 13 типов коллагеновых волокон (в рвст — I тип). Коллагеновые волокна не растягиваются, очень прочны на разрыв (6 кг/мм2). Функция — обеспечивают механическую прочность рвст. 2) Ретикулярные волокна — считаются разновидностью (незрелые) коллагеновых волокон, т.е. аналогичны по химическому составу и по ультраструктуре, но в отличие от коллагеновых волокон имеют меньший диаметр и сильно разветвляясь образуют петлистую сеть (отсюда и название: «ретикулярные» — переводится как сетчатые или петлистые). Составляющие компоненты синтезируются в фибробластах, фиброцитах. В рвст встречаются в небольшом количестве вокруг кровеносных сосудов. Выявляются импрегнацией серебром. 3) Эластические волокна — тонкие (d=1-3 мкм), менее прочные (4-6 кг/см2), но зато очень эластичные волокна из белка эластина (синтезируются в фибробластах). Эти волокна исчерченностью не обладают, имеют прямой ход, часто разветвляются. Избирательно хорошо окрашиваются селективным красителем орсеином. Функция: придают рвст эластичность, способность растягиваться. Регенерация рвст. РВСТ хорошо регенерирует и участвует при восполнении целостности любого поврежденного органа. При значительных повреждениях часто дефект органа восполняется соединительнотканным рубцом. Регенерация рвст происходит за счет стволовых клеток фибробластического дифферона и малодифференцированных клеток (адвентициальные клетки например) способных дифференцироваться в фибробласты. Фибробласты размножаются и начинают вырабатывать органические компоненты межклеточного вещества. Функции: 1. Трофическая функция: располагаясь вокруг сосудов рвст регулирует обмен веществ между кровью и тканями органа. 2. Защитная функция обусловлена наличием в рвст макрофагов, плазмоцитов и лейкоцитов. Антигены прорвавшиеся через I — эпителиальный барьер организма , встречаются со II барьером — клетками неспецифической (макрофаги, нейтрофильные гранулоциты) и иммунологической защиты (лимфоциты, макрофаги, эозинофилы). 3. Опорно-механическая функция. 4. Пластическая функция — участвует в регенерации органов после повреждений. ПЛОТНАЯ ВОЛОКНИСТАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ (ПВСТ) Общей особенностью для ПВСТ является преобладание межклеточного вещества над клеточным компонентом, а в межклеточном веществе волокна преобладают над основным аморфном веществом и располагаются по отношению друг к другу очень близко (плотно) — все эти особенности строения в сжатой форме отражены в названии данной ткани. Клетки ПВСТ представлены в подавляющем большинстве фибробластами и фиброцитами (морфологию и функции см. выше), в небольшом количестве (в основном в прослойках из рвст) встречаются макрофаги, тучные клетки, плазмоциты, малодифференцированные клетки и т.д. Межклеточное вещество состоит из плотно расположенных коллагеновых волокон, основного вещества мало. По расположению волокон ПВСТ подразделяется на оформленную ПВСТ (волокна располагаются упорядоченно — параллельно друг к другу) и неоформленную ПВСТ (волокна располагаются беспорядочно). К оформленной ПВСТ относятся сухожилия, связки, апоневрозы, фасции, а к неоформленной ПВСТ — сетчатый слой дермы, капсулы паренхиматозных органов. В ПВСТ между коллагеновыми волокнами встречаются прослойки рвст с кровеносными сосудами и нервными волокнами. ПВСТ хорошо регенерирует за счет митоза малоспециализированных фибробластов и выработки ими межклеточного вещества (коллагеновых волокон) после дифференцировки в зрелые фибробласты. Функция ПВСТ — обеспечение механической прочности. 33. Межклеточное вещество волокнистой соединительной ткани: строение и значение. Фибробласты и их роль в образовании межклеточного вещества. Строение сухожилий и связок. Понятие о макрофагической системе. Вклад русских ученых в ее изучение. Фибробласты — ведущие клетки рыхлой соединительной ткани, продуцирующие компоненты межклеточного вещества. Это отростчатые, веретенообразные или распластанные клетки размером около 20 мкм. В них хорошо развиты органеллы внутренней метаболической среды. Ядро фибробласта овальной формы, содержит равномерно распыленный хроматин и 2-3 ядрышка. Цитоплазма отчетливо подразделяется на интенсивно окрашенную эндоплазму и слабо окрашенную эктоплазму. Цитоплазма фибробластов (особенно молодых) базофильна. В ней выявляется хорошо развитая эндоплазматическая сеть с большим количеством рибосом, прикрепленных к мембранам в виде цепочек по 10-30 гранул. Такая ультраструктура гранулярной эндоплазматической сети характерна для клеток, активно синтезирующих белок "на экспорт". Имеются также многочисленные свободные рибосомы, хорошо развитый комплекс Гольджи. Митохондрии — крупные, количество их невелико. Цитохимическими методами показано наличие в цитоплазме фибробластов ферментов гликолиза и гидролитических ферментов лизосом (особенно — коллагеназы). Менее активны окислительные ферменты митохондрии. Опорно-двигательная система клетки обеспечивает их подвижность, изменение формы, прикрепление к субстрату, механическое натяжение пленки, к которой клетка прикрепляется в культуре. На клеточной поверхности имеется много микроворсинок и пузырчатых выростов. Фибробласты во взвешенном состоянии в жидкой среде имеют шаровидную форму. Распластанным фибробласт становится после прилипания к твердой поверхности, по которой он передвигается за счет псевдоподий. Основная функция фибробластов — синтез и секреция белков и гликозаминогликанов, идущих на формирование компонентов межклеточного вещества соединительной ткани, а также выработка и секреция колониестимулирующих факторов (грану-лоцитов, макрофагов). Фибробласты долгое время сохраняют способность к пролиферации. Фибробласты, закончившие цикл развития, называются фиброцитами. Это долгоживущие клетки. Цитоплазма клеток обедняется органеллами, клетка уплощается, пролиферативный потенциал падает. Однако клетка не теряет способность участвовать в регуляции обменных процессов в ткани. Межклеточное вещество. Состоит из фибриллярного и основного (аморфного) компонентов. Методами гистоавторадиографии с введением меченых аминокислот (3Н-пролин, 3Н-глицин и др.) установлено, что в полисомах фибробластов происходит синтез молекул белка. Фибробласты одновременно могут синтезировать несколько типов специфических белков и гликозаминогликаны. Для синтеза белка коллагена имеет существенное значение наличие витамина С, при недостатке которого коллагеногенез резко тормозится. Интенсивнее идет синтез межклеточного вещества в условиях пониженной концентрации кислорода. Одновременно с синтезом коллагена фибробласт разрушает примерно 2/3 этого белка с помощью фермента коллагеназы, что препятствует преждевременному склерозированию ткани. |