все ответы. 1. Предмет и методы экономической теории

Скачать 438.32 Kb. Скачать 438.32 Kb.

|

|

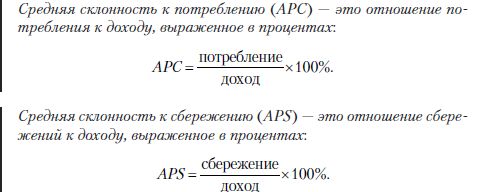

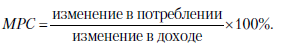

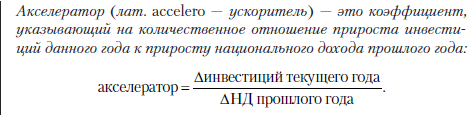

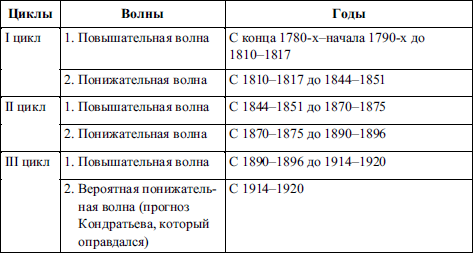

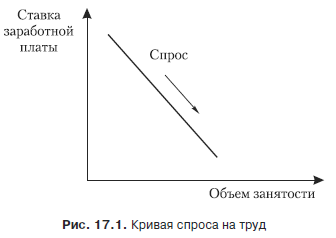

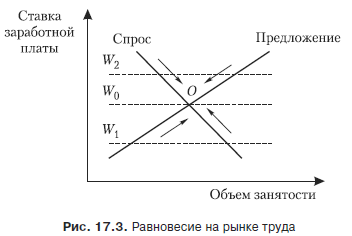

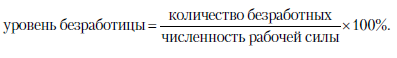

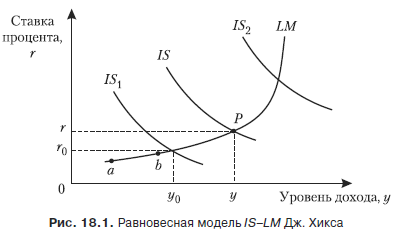

Государство в командной экономике Оно обладает неограниченной политической, административной и экономической властью. Будучи политическим органом, государство относится к надстройке общества, но его деятельность глубоко проникает в экономические (базисные) отношения. В качестве теоретического обоснования необходимости всестороннего государственного присутствия в экономике советскими экономистами использовалась следующая система доказательств. Средства производства, ставшие в результате социалистической национализации достоянием всего народа, должны использоваться не в чьих-либо частных интересах, а для достижения целей, отвечающих интересам всех членов общества, или всей нации. Данное обстоятельство требует, чтобы распоряжение всенародными средствами производства и управление их использованием осуществлялись из единого центрального органа, представляющего в равной мере интересы всех трудящихся. Поэтому при социализме государственные интересы тождественны общественным, или общенародным, интересам. Поскольку общенародным (государственным) средствам производства принадлежит ведущая и преобладающая роль во всех сферах экономики, постольку государственное управление охватывает всю систему общественного производства. Государственный бюджет в командной экономике всегда был бездефицитным, так как в него направлялось не 10–13 %, а почти вся (80–90 %) прибыль функционирующих хозяйственных структур. 31 Потребление и сбережения: взаимосвязь и различия. Предельная склонность к потреблению и сбережению Важнейшим агрегированным показателем наряду с совокупным спросом и совокупным предложением является совокупное потребление (англ. consume – C). Потребление – главная составляющая совокупных расходов. Источником потребления (С) является располагаемый доход (D1). Оставшаяся часть дохода идет на сбережения (англ. save – S). Сбережения – это та часть дохода, которая не потребляется. Вывод. Как потребление, так и сбережения находятся в непосредственной зависимости от уровня дохода и испытывают на себе влияние одних и тех же факторов, или доход = сбережения + потребление; потребление = доход – сбережения; сбережения = доход – потребление. Сбережения в основном делают семьи, у которых доход превышает средний уровень. Чем беднее семья, тем меньше она сберегает; самые бедные имеют нулевые сбережения, живущие в долг – отрицательные сбережения. В отличие от сбережения потребление существует во всех семьях. Но его нижний уровень не может упасть ниже прожиточного. Потребление удовлетворяет текущие нужды, сбережение – будущие. Различают среднюю склонность к потреблению (АРС) и среднюю склонность к сбережению (APS).  Связь между располагаемым доходом и потреблением называется функцией потребления. Зависимость сбережений от располагаемого дохода называется функцией сбережения. Доход людей может изменяться (расти или падать). Поэтому важно знать, какую долю из этой части дохода люди потребляют и какую накопляют. Доля, или часть, прироста (сокращения) дохода, которая потребляется, называется предельной склонностью к потреблению (МРС). Другими словами, МРС – это отношение любого изменения в потреблении к тому изменению в величине дохода, которое привело к изменению потребления:  Доля любого прироста (сокращения) дохода, которая идет на сбережения, называется предельной склонностью к сбережению (MPS). Другими словами, MPS – это отношение любого изменения в сбережениях к тому изменению в доходе, которое его вызвало: Сумма MPS и МРС для любого изменения в доходе после уплаты налогов должна всегда быть равной единице. То есть прирост дохода может идти либо на потребление, либо на сбережения. Поэтому потребленная доля (МРС) и сбереженная доля (MPS) должны поглотить весь прирост дохода: МРС + MPS = 1. Влияние дохода на склонность людей к потреблению и сбережению является предметом дискуссий. Долгие годы утверждалось, что по мере роста дохода растет склонность к сбережению и уменьшается склонность к потреблению. Оппоненты этой точки зрения утверждали обратное. Теперь же многие экономисты полагают, что для экономики в целом МРС и MPS относительно постоянны До сих пор рассматривалась зависимость потребления и сбережения от дохода. Но на них влияют и другие факторы. Богатство. Чем больше в семье накопленного богатства (недвижимое имущество + ценные бумаги), тем больше величина потребления и меньше величина сбережений. Уровень цен. Возрастание уровня цен уменьшает потребление, снижение уровня цен его увеличивает. Ожидания. Если ожидается повышение цен и дефицит товаров, то потребление растет, а сбережения падают, так как люди «покупают впрок» во избежание более высоких будущих цен и пустых полок. Налогообложение. Налоги выплачиваются частично за счет потребления и частично за счет сбережений. Поэтому рост налогов снизит как потребление, так и сбережения. Снижение налогов их поднимет. 32 Инвестиции и их функциональное назначение. Факторы, влияющие на величину инвестиций Инвестиции – это долгосрочные вложения государственного или частного капитала в различные отрасли как внутри страны, так и за ее пределами с целью получения прибыли. Направления инвестиций: • строительство новых производственных зданий и сооружений; • закупки нового оборудования, техники и технологии; • дополнительные закупки сырья и материалов; • строительство жилья и объектов социального назначения. Соответственно этим направлениям различают: • инвестиции в основной капитал; • инвестиции в товарно-материальные запасы; • инвестиции в человеческий капитал. Различают также валовые, чистые, автономные и индуцированные инвестиции. Валовые инвестиции – это затраты на замещение старого оборудования (амортизация) + прирост инвестиций на расширение производства. Чистые инвестиции – это валовые инвестиции за вычетом суммы амортизации основного капитала. Если чистые инвестиции составляют положительную величину, то экономика развивается. Если чистые инвестиции составляют нулевую величину (валовые инвестиции и амортизация равны), то экономика находится в состоянии статики. Если чистые инвестиции составляют отрицательную величину (валовые издержки меньше амортизации), то это свидетельствует о снижающейся деловой активности. Aвтономные инвестиции – это инвестиции, обусловленные нововведениями, вызванными НТП. Они не связаны с ростом национального дохода. Чаще всего они сами становятся причиной роста НД. Индуцированные инвестиции – это капиталовложения, направленные на образование новых производственных мощностей, причиной создания которых является увеличение спроса на материальные блага и услуги. Этот вид инвестиций необходим при условии, если повышенный спрос на продукцию не удовлетворяется за счет увеличения интенсивности эксплуатации имеющегося оборудования. Потребности в инвестициях выступают в виде инвестиционного спроса. Инвестиционный спрос – это спрос предпринимателей на средства производства для восстановления изношенного капитала, а также для его увеличения. К факторам, определяющим инвестиционный спрос, относятся: • ожидание нормы прибыли; • ставка банковского процента. Зависимость здесь следующая: если ожидаемая норма прибыли высока, то инвестиции будут расти. Ставка процента – это цена, которую фирма должна заплатить, чтобы занять денежный капитал. Если ожидаемая норма прибыли (например, 10 %) превышает ставку процента (скажем, 7 %), то инвестирование будет прибыльным, и наоборот. Вывод: зависимость спроса на инвестиции от нормы процента обратно пропорциональна (рис. 14.4).  На положение кривой спроса на инвестиции влияет и ряд других факторов. Те факторы, которые вызывают прирост ожидаемой доходности инвестиций, сместят эту кривую вправо (увеличат спрос на инвестиции). Те факторы, которые приводят к снижению ожидаемой доходности инвестиций, сместят кривую влево (снизят спрос на инвестиции). К этим факторам относятся: издержки на приобретение оборудования, налоги на предпринимателя, инфляция и др. Поэтому для сравнения текущих инвестиций и инвестиций базового года используются «реальные инвестиции», т. е. взятые в неизменных ценах. Зависимость дохода и инвестиций выражается в мультипликаторе. Мультипликатор – это коэффициент, показывающий связь между увеличением (уменьшением) инвестиций и изменением величины дохода. При росте инвестиций рост ВНП будет происходить в гораздо большем размере, чем первоначальные дополнительные инвестиции. Этот множительный, нарастающий эффект в размере ВНП и называют мультипликационным эффектом. Следовательно, мультипликатор – это числовой коэффициент, который показывает размеры роста ВНП при увеличении объема инвестиций. Предположим, прирост инвестиций составляет 10 млрд руб., что привело к росту ВНП на 20 млрд руб. Следовательно, мультипликатор = 2. или ?ВНП = МР х ?инвестиций, т. е. мультипликатор, умноженный на приращение инвестиций, показывает приращение ВНП. Выводы: Чем больше дополнительные расходы населения на потребление, тем больше будет величина мультипликатора и, следовательно, приращение ВНП при данном объеме приращения инвестиций. Чем больше дополнительные сбережения населения, тем меньше величина мультипликатора и, следовательно, приращение ВНП при данном объеме приращения инвестиций. Чтобы выразить воздействие прироста дохода на прирост инвестиций, применяется акселератор. Акселератор – это коэффициент, указывающий на количественное отношение прироста инвестиций данного года к приросту национального дохода прошлого года:  Он выражает воздействие прироста дохода на прирост инвестиций. РАССМОТРИМ ПРИМЕР П. САМУЭЛЬСОНА. Предположим, имеется текстильное предприятие, стоимость оборудования которого в 10 раз превышает стоимость реализуемых в течение года тканей. Если в течение какого-то периода реализуется тканей на $6 млн, то предприятие должно располагать капитальным оборудованием на $60 млн. Допустим, оборудование состоит из 20 машин, каждый год снашивается и подлежит возмещению 1 машина, или $3 млн. Предположим, что в течение четвертого года продажи возросли на 50 %: с $6 млн до $9 млн. В этом случае число машин должно также возрасти на 50 % – с 20 до 30 единиц. Следовательно, в этом году будет приобретено 11 машин: 10 новых и одна для возмещения изношенной. Продажи возросли на 50 %, а производство машин – на 1000 %. Это и есть эффект ускоряющегося (акселеративного) воздействия изменения в потреблении на уровень инвестиций, который дал принцип акселерации. Следовательно, под принципом акселерации понимают процесс, показывающий, что спрос на инвестиции может быть вызван ростом продаж и дохода. Познакомившись с такими понятиями, как потребление, сбережения и инвестиции, можно рассмотреть существующую между ними связь. Склонность к сбережениям оказывает существенное влияние на экономическое равновесие общества, что проявляется, в частности, в парадоксе бережливости. Парадокс бережливости состоит в том, что высокие инвестиции и высокое потребление (низкие сбережения) не противоречат, а подчас помогают друг другу. Бережливость не всегда добродетель. Бережливость отдельных лиц может обернуться социальной трагедией. Стремление каждого увеличить свои сбережения может иметь своим результатом уменьшение фактического сбережения всех членов общества в совокупности. Сберегая, человек сокращает потребление. Тем самым снижаются доходы других лиц, поскольку расход одного формирует доход другого. Сокращение доходов, в свою очередь, ведет к падению уровня сбережений. Все это в конце концов приведет к сокращению инвестиций и торможению развития экономики. Так происходит в условиях неполной занятости и кризисного состояния экономики. Напротив, в условиях полной занятости, войн и инфляции рост бережливости дает возможность увеличить инвестиции. В этих условиях рост сбережений – благо. 33 Цикличность развития экономики. Виды циклов. Экономические теории цикличности общественного воспроизводства. Экономическое развитие всех промышленно развитых стран характеризуется цикличностью: спад, подъем, финансовый крах, возрождение, опять спад, опять возрождение и т. д. Однако это повторение осуществляется не по кругу, а по спирали. Поэтому цикличность – форма прогрессивного развития, а не топтание на месте. Экономические циклы охватывают почти все области национальной экономики и имеют самые разные отличительные особенности. Они различаются по продолжительности: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные; по сфере действия: промышленные, аграрные; по формам развертывания: структурные, отраслевые; по специфике проявления: нефтяные, продовольственные, энергетические, сырьевые, экологические, валютные; по пространственному признаку: национальные, межнациональные. Рассмотрим прежде всего наиболее характерную черту экономических циклов – их продолжительность. Будем исходить из того, что Цикличность предполагает отклонение экономики от состояния равновесия. В зависимости от продолжительности имеются три вида отклонений. 1. Отклонение рыночного спроса от предложения товаров и услуг. Отклонение такого рода может быть мгновенным или краткосрочным. Пример мгновенного отклонения: перед хлебным киоском выстроилась очередь в ожидании свежего хлеба, который находится в пути от хлебозавода до киоска. Это нарушение равновесия восстанавливается мгновенно, как только доставят хлеб. При краткосрочном отклонении равновесие восстанавливается в течение 3–4 лет. К краткосрочным циклам относятся: • циклы Дж. Китчина, связывавшего их с колебаниями мировых запасов золота; • циклы У. Митчелла, полагавшего, что причина кризиса лежит в денежном хозяйстве; • современные циклы США, причина которых лежит в восстановлении экономического равновесия на потребительском рынке. Отклонение, связанное с изменением спроса на оборудование, сооружения и т. п. Оно преодолевается в течение 8-12 лет посредством перелива капитала. Это так называемые промышленные циклы, исследованные К. Марксом, Ф. Энгельсом, В. Лениным. Условно их можно назвать циклами средней продолжительности. Срок протяженности в 8-12 лет объясняется таким же сроком службы основного капитала. Массовое обновление основного капитала приводит к оживлению экономики, которое переходит в подъем и по мере технического старения задействованной техники – к кризису. Циклы средней продолжительности могут быть связаны также с денежно-кредитной системой (циклы К. Жуглара) и с периодическим обновлением жилых зданий и определенных типов производственных сооружений (циклы С. Кузнеца). Отклонение, связанное с переходом от одного технологического способа производства к другому. Рубежи между ними отделяют друг от друга крупные этапы человеческой цивилизации. Эти переходы приводят к смене всех составных элементов производства, к смене одного поколения работников другим или их существенной переквалификации. (Напомним: технологический способ производства – это средства труда в единстве с материалами, технологиями, информацией и организацией производства.) Такие длительные циклы сроком в 40–60 лет связаны с именем русского ученого Кондратьева и получили название «длинные волны Кондратьева». Известность Кондратьеву принес доклад в Институте экономики СССР, сделанный им в 1928 г., «Большие циклы конъюнктуры» (табл. 16.1). Эту теорию в ХХ в. развивали Шумпетер, Кузнец, Кларк, Митчелл и др. Среди отечественных ученых – Меньшиков, Клименко, Яковец. Таблица 16.1 «Большие циклы конъюнктуры» Н. Д. Кондратьева  Между вторым и третьим отклонениями от равновесия общим является то, что они связаны с сущностью технологического способа производства, т. е. с использованием определенных научных принципов общественного производства. Различия: Циклы средней продолжительности связаны со сроком службы машин. В течение одного технологического способа производства может смениться несколько поколений техники, и им будут соответствовать свои циклы. Но в конце концов наступает время исчерпания совершенствования техники в рамках существующего технологического способа производства, приходит время нового технологического способа производства, нового «кондратьевского цикла», новой «длинной волны». Современный переход к новому технологическому способу производства длится с 60-70-х гг. ХХ в. Типы циклов изображены на рис. 16.1.  Рис. 16.1. Типы циклов В экономической теории по-разному объясняются причины циклов: • неоклассическое направление рассматривало кризисы как случайное, быстро проходящее явление; • концепция недопотребления объясняла экономические кризисы перепроизводства бедностью трудящихся масс; • в конце XIX в. появилась кредитно-денежная концепция цикла, согласно которой кризисы – результат нарушений в области денежного спроса и предложения; • марксистская концепция видит причину кризиса в противоречиях капитализма, в частности в основном – между общественным характером производства и частнокапиталистической формой присвоения; • кейнсианская теория объясняла причины отклонения системы от равновесия слабостью рыночного механизма и давала рецепты для государственного вмешательства в регулирование производства. У современных экономистов существуют три подхода к определению причин циклов: Первый подход объясняет цикл внешними (экзогенными) факторами. Второй подход – внутренними (эндогенными) факторами. Третий подход – синтезом тех и других. При первом подходе главное – исследовать внешние факторы. Внешние факторы – это явления, происходящие вне экономической системы. К ним относятся: изменения в численности населения, изобретения и инновации, войны и другие политические события. Как же они влияют на цикл? Рост населения способствует увеличению производства и уровня занятости, которые ведут к подъему и буму. Уменьшение численности населения дает противоположный результат. Коренные изменения технологии (автомобиль, самолет, компьютер) вызывают взрыв деловой активности и широкое инвестирование. Отсюда – новые рабочие места и наступление подъема в экономике. Политические события по-разному влияют на деловую активность. К примеру, Вторая мировая война подтолкнула США к перевооружению, в результате Великая депрессия 30-х гг. сменилась послевоенным подъемом. Наоборот, послевоенный запрет Японии иметь вооруженные силы способствовал инвестированию в экономику и привел к «японскому чуду». Главное при втором подходе – изучить внутренние факторы. Внутренние факторы – это явления, происходящие внутри системы. К ним относятся: потребление, инвестирование и деятельность правительства. Влияние потребления: фирмы стремятся обеспечить покупателя всем, что он хочет купить; в результате потребительские расходы растут, нанимаются новые рабочие. Таким образом, производство продукции, занятость и объем продаж растут, экономика входит в фазу подъема. Когда же потребительские расходы сокращаются, возникает обратная ситуация и потому начинается период спада. Влияние инвестирования: вложения в основные фонды создают новые рабочие места, увеличивая покупательную способность потребителя, – все это способствует подъему. Когда же уровень инвестирования падает, происходит противоположное явление и наступает спад. Влияние деятельности правительства: воздействие осуществляется двумя методами – фискальной политикой, т. е. сбором налогов и их расходованием и монетарной политикой, т. е. регулированием денежного обращения. Третий подход к определению причин циклов синтезирует внутренние и внешние факторы. Авторы этой концепции считают, что внешние (экзогенные) факторы дают первоначальный толчок циклу, а внутренние (эндогенные) факторы приводят к пофазным колебаниям. Это направление наиболее продуктивное. Современная теория связана с моделью делового цикла Самуэльсона– Хикса. В ней цикл рассматривается как результат взаимодействия национального дохода (либо ВНП), потребления и накопления капитала. Данная связь является устойчивой и характеризуется мультипликатором и акселератором. Мультипликатор показывает зависимость прироста национального дохода (либо ВНП) от прироста капиталовложений. Акселератор – зависимость капиталовложений от прироста национального дохода (либо ВНП). Самуэльсон и Хикс считают, что соединение принципа акселератора с мультипликатором может воссоздать такой же цикл, как и в реальной жизни. Предположим, экономика идет к полной занятости: ВНП увеличивается, реализация продукции осуществляется при растущих темпах. Тогда по принципу акселератора увеличение реализации продукции приводит к высокому уровню инвестиций. А благодаря мультипликатору повышение уровня инвестиций способствует дальнейшему росту ВНП. Экономика в этом случае пребывает в фазе подъема. Возможна обратная ситуация. Вывод. Принцип акселерации выявляет следующую зависимость: изменение дохода ведет к изменению инвестиций, что может вызвать три варианта экономического развития: • постоянный рост; • неравномерный рост; • колебания (включая спад). Спад возникает тогда, когда величина чистых капиталовложений становится отрицательной. 34. Рынок труда, его функции и механизм действия. Кривые спроса и предложения труда. Рынок труда – это система экономических механизмов, норм и институтов, обеспечивающих воспроизводство рабочей силы и использование труда. Как на всяком рынке, на рынке труда формируются предложения труда и спрос на труд определенного вида. Рынок труда может функционировать в любых условиях. Простейшими являются условия совершенной конкуренции. Для такого рынка характерно: • наличие большого количества предприятий, конкурирующих между собой за то, чтобы нанять нужных работников; • наличие многочисленных обученных рабочих нужной квалификации; • отсутствие сильного влияния отдельного предприятия или рабочего на рынке труда. Совокупный спрос на труд на рынке совершенной конкуренции определяется путем суммирования спроса на труд индивидуальных фирм. А фирма, решая вопрос о том, какое количество рабочих ей нужно нанять, должна определить цену спроса на труд, т. е. заработную плату. Цена же спроса на труд зависит от предельной производительности труда, т. е. прироста продукции, полученного в результате найма дополнительной единицы труда. Дополнительная продукция, полученная в результате найма дополнительных работников, называется предельным продуктом. Доход от предельного продукта можно определить, умножив предельный продукт на цену единицы продукции. Этот доход называется предельным доходом от предельного продукта. Предельный продукт показывает, как изменяется объем выпуска продукции в результате найма каждого дополнительного работника. До тех пор, пока доход от предельного продукта больше выплачиваемой заработной платы, есть смысл нанимать дополнительных работников. Таким образом, спрос на труд на рынке совершенной конкуренции определяется двумя показателями: заработной платой и стоимостью предельного продукта. Зависимость между величиной заработной платы и размером спроса на рабочую силу выражается в виде кривой спроса на труд – монопольно убывающей линии (рис. 17.1).  Совокупное предложение труда определяется численностью населения, долей в нем трудоспособного населения, средним числом часов, отработанных рабочим за год, качеством труда и квалификацией рабочих. Предложение труда, так же как и спрос, зависит от величины заработной платы. Но зависимость здесь иная. Кривая предложения показывает, что при повышении заработной платы предложение труда возрастает, а при ее снижении – падает. На графике – восходящая линия (рис. 17.2).  Для предложения труда характерны два явления – «эффект замещения» и «эффект дохода». Они проявляются, когда мы выясняем реакцию отдельных работников на повышение ставок заработной платы. До определенного момента рост заработной платы увеличивает предложение труда, но после достижения максимального уровня оно начинает сокращаться по причине дальнейшего роста заработной платы. Одна и та же причина, а именно увеличение заработной платы, приводит и к росту, и к сокращению предложения труда. Дело в том, что при найме на работу человек выбирает между трудом и досугом. Работа дает возможность получить доход. Но тогда придется пожертвовать досугом. При повышении зарплаты есть стимул пожертвовать досугом в пользу высокооплачиваемой работы. В результате предложение труда растет. Здесь проявляется «эффект замещения». При дальнейшем росте заработной платы преобладает «эффект дохода», т. е. высокие доходы стимулируют досуг, а не труд, который в этом случае рассматривается как низший товар. Поэтому с ростом доходов предложение труда сокращается. Пересечение кривых спроса и предложения дает равновесный уровень заработной платы. При данном уровне заработной платы в экономике устанавливается полная занятость – спрос на труд равен предложению труда (рис. 17.3). Если заработная плата низкая и равна W1, то в этом случае спрос превышает предложение и на предприятиях не хватает работников. С целью привлечь рабочую силу предприятия увеличивают заработную плату. При этом все большее число людей будет стремиться получить работу (движение по линии предложения). Однако возросшая заработная плата заставит работодателей нанимать меньшее  число работников (движение по линии спроса). Если заработная плата достигает уровня W2, тогда предложение превысит спрос. Поэтому предприниматели смогут заполнить вакантные места, предлагая более низкую заработную плату. Количество желающих работать уменьшится (движение по линии предложения). Кроме того, за меньшую заработную плату предприниматели смогут нанять большее число работников (движение по линии спроса). Тогда заработная плата установится на уровне W0: все предприниматели сумеют заполнить свои вакансии, а все желающие получить работу смогут сделать это. Между спросом и предложением труда установится равновесие (точка О). 35 Безработица и её типы. Показатели уровня безработицы и понятие полной занятости в обществе. Последствия безработицы. Закон Оукена. Дисбаланс рынка труда, как правило, имеет хронический характер. Поэтому проблемы занятости рассматриваются всеми экономическими школами. 1. Английский священник Мальтус сформулировал закон народонаселения, согласно которому производство продуктов питания увеличивается в арифметической прогрессии (1, 2, 3, 4, 5…), а прирост населения – в геометрической (2, 4, 8, 16, 32…). В наличии этой зависимости мальтузианство видело основную причину безработицы и оправдывало «естественные» методы регулирования численности населения: войны, эпидемии, стихийные бедствия и т. д. 2. Классическая политическая экономия считала рынок саморегулирующейся системой, где нет места вынужденной безработице, а добровольная означает, что работник не хочет работать за низкую заработную плату и, пока ищет работу с высокой оплатой, добровольно не работает. 3. В марксистской теории безработица рассматривается как внутреннее присущее капитализму явление, вызванное ростом органического строения капитала[3] и вытеснением из производства личного фактора, который образует резервную армию труда, или безработицу. Согласно этой концепции, безработица существует в форме текущей, застойной и скрытой (аграрной). Вывод из марксистской экономической теории состоит в необходимости замены капитализма новым общественным строем. 4. Родоначальником современной теории занятости принято считать Кейнса. Он утверждает, что: рынок свободной конкуренции не является саморегулирующимся; равновесие рынка не гарантирует полную занятость. 5. В настоящее время растет число сторонников классических идей (неоклассическое направление), которые считают, что должен существовать «естественный уровень безработицы», а избавиться от нее вообще – невозможно. Занятость населения – важнейшая характеристика макроэкономики. Под занятостью понимается численность взрослого трудоспособного населения, обеспеченного работой. Та часть взрослого трудоспособного населения, которая не имеет или ищет работу, образует безработицу. Суммарная численность занятых и безработных составляет общие ресурсы труда в экономике, или рабочую силу. Нереальной является ситуация, при которой в каждый данный момент все трудоспособное население было бы занято. Тому есть объективные причины. Во-первых, люди всегда будут переезжать из одной местности в другую, переходить с одного места службы на другое, искать и ожидать работу. Люди, не имеющие работы по этим причинам, образуют фрикционную безработицу. Фрикционная безработица – это безработица, связанная с объективно необходимым движением рабочей силы. Во-вторых, технологические изменения в производстве вызывают структурные изменения в спросе на рабочую силу. Новой структуре рабочих мест не соответствует сложившаяся структура рабочей силы, что вызывает вытеснение из производства части работников, которые формируют структурную безработицу. Структурная безработица – это безработица, вызванная несоответствием структуры рабочей силы структуре рабочих мест. Фрикционный и структурный виды безработицы неизбежны, поэтому занятость населения при наличии в стране такой безработицы считается полной. Полная занятость населения – это занятость при наличии в экономике фрикционной и структурной безработицы. Значит, «полная занятость» не означает абсолютного отсутствия безработицы. Существует вид безработицы, связанный с циклическим характером рыночного хозяйства, – циклическая безработица. Циклическая безработица – это безработица, вызываемая экономическим спадом. Занятость считается полной при отсутствии циклической безработицы. Уровень безработицы при полной занятости называется «естественным уровнем безработицы». В мировой практике для подсчета экономических потерь от безработицы используется закон Оукена, согласно которому превышение текущего уровня безработицы на 1 % над уровнем естественной безработицы вызывает падение валового национального продукта на 2,5 % в сравнении с потенциальным валовым национальным продуктом. 2,5 % – коэффициент Оукена. Уровень безработицы характеризуется нормой, которая рассчитывается как отношение общего числа безработных к численности рабочей силы в процентах:  Безработица имеет экономические и социальные последствия. Происходит отставание объема ВНП по сравнению с тем объемом, который общество могло бы иметь при своих потенциальных возможностях. Происходит неравномерное распределение издержек безработицы среди различных социальных групп населения. Теряется квалификация работников. Государственное регулирование рынка труда осуществляется по трем направлениям. Трудоустройство незанятого населения и оказание помощи в профподготовке и переподготовке через биржи труда. Стимулирование образования гибкого рынка труда, суть которого – в более полном учете особенностей разных социальных групп (женщины, пенсионеры, молодежь). Правовое обеспечение трудовых отношений. Социальная защита пострадавших от безработицы людей. Таким образом, рыночной системе в равной мере противопоказаны и «полная занятость», и слишком высокий уровень безработицы. При «естественном уровне безработицы» говорят об эффективной полной занятости, означающей определенное соотношение между занятостью и безработицей. 36 Денежная масса и её измерение: общее и различия в монетаристском и кейнсианском подходах. Денежная масса – это совокупность всех денежных средств, находящихся в хозяйстве в наличной и безналичной формах, выполняющих функции средства обращения, платежа и накопления. На денежном рынке, как на всяком другом, существует спрос на деньги и их предложение. Под предложением понимается денежная масса в обращении, т. е. совокупность платежных средств, обращающихся в стране в данный момент. Для характеристики денежного предложения применяются денежные агрегаты, которые представляют собой различные группы ликвидных активов: М1, М2, М3, L и др. Агрегат М1 (деньги для сделок) включает в себя: монеты, бумажные деньги, деньги на текущих счетах. Агрегат М2 включает в себя: монеты, бумажные деньги, текущие счета, т. е. агрегат М1 плюс деньги на сберегательных и срочных вкладах. Агрегат М3 включает в себя агрегат М2 плюс вклады в специализированных учреждениях и особые виды накоплений. Существуют еще агрегаты L – группа ценных бумаг, Х – иностранная валюта и др. Предложение денег исчисляется с помощью денежного мультипликатора. Денежный мультипликатор (monetary multiplier) – это часть избыточного резерва, которую система коммерческих банков может использовать для увеличения массы денег в обращении и суммы бессрочных вкладов путем предоставления новых займов (или скупки ценных бумаг). Он равен единице, деленной на обязательную норму резерва. Денежный мультипликатор показывает, во сколько раз изменится объем денежной массы в случае изменения денежной базы (денег Центрального банка). Таким образом, денежная масса – это взаимодействие денежной базы и мультипликатора. Денежный мультипликатор используется для прогнозирования предложения денег и регулирования денежной массы. Главную роль в этом процессе играет Центральный банк. Соотношение денежной массы и массы товаров и услуг на рынке определяет покупательную способность денег. Покупательная способность денег – это количество товаров и услуг, которые можно купить на денежную единицу. При повышении уровня цен покупательная способность денег снижается, и наоборот. Вторым компонентом денежного рынка является спрос. Существуют различные теоретические подходы при анализе спроса на деньги. Рассмотрим сначала монетаристский подход. Монетаризм (англ. money – деньги) – экономическая концепция, рассматривающая деньги, находящиеся в обращении, в качестве главного инструмента макроэкономического анализа. Монетаризм возник в середине 50-х гг. ХХ в., а сам термин впервые появился в работе К. Бруннера «Роль денег в монетарной политике». Родоначальником этого направления является Ирвинг Фишер. Широкое распространение монетаризм получил с начала 70-х гг. На Западе лидером современного монетаризма является М. Фридман (США – чикагская школа), в России – Егор Гайдар и др. Упрощенно говоря, суть монетаризма сводится к двум тезисам: Деньги играют основную роль в экономике. Центральный банк может воздействовать на денежное предложение, т. е. на количество обращающихся денег. Монетаризм основывается на количественной теории денег, корни которой уходят в XVII в. Затем эта теория развивалась в работах Ри-кардо, Кантильона, Маршалла и др. В рамках количественной теории денег спрос на деньги определяли в соответствии с уравнением (моделью) И. Фишера: M х V = P х Q, где M – количество денег в обращении; V – скорость обращения денег; Q – количество проданных товаров; P – средняя цена товаров и услуг. Преобразуя уравнение, получали: где MD – величина спроса на деньги. Если предположить, что все сделки учитываются в ВНП, то P х Q равно номинальному ВНП. ВНП Отсюда: MV = ВНП и далее: Современное толкование количественной теории денег М. Фридманом учитывает спрос на деньги не только общества в целом, но и отдельного лица, который ограничен суммой имеющегося у этого лица «портфеля ресурсов», т. е. денег и других активов: MD = Pf (Rb, Re, p, h, y, u), где MD – величина спроса на деньги; P – абсолютный уровень цен; Rb – номинальная норма процента по облигациям; Re – рыночная стоимость дохода по акциям; p – темп изменения уровня в процентах; h – отношение между человеческим богатством (труд) и всеми другими формами богатства; y – общий объем богатства; u – величина, отражающая возможное изменение вкусов и предпочтений. У современного монетаризма есть соперничающая теория денег в лице кейнсианства и неокейнсианства. Кейнсианская теория пытается определить спрос на деньги исходя из мотивов экономического субъекта, побуждающих его хранить часть своего богатства в форме ликвидных денежных активов. Д. Кейнс выделяет такие мотивы: трансакционный, спекулятивный, мотив предосторожности. Важно отметить, что субъект не всегда может определить, какими именно мотивами он руководствуется в своем спросе на деньги. Трансакционный – это мотив хранения денег, основанный на удобстве их использования в качестве средства платежа. Предосторожность – это мотив хранения денег с целью иметь в будущем возможность осуществлять незапланированные расходы. Спекулятивный – это мотив хранения денег, который возникает из неизвестности будущей рыночной стоимости финансовых активов и желания избежать потерь. Кейнс считал, что спрос на деньги зависит от номинального дохода и нормы ссудного процента: номинальный доход прямо пропорционально влияет на денежный спрос, а норма ссудного процента – обратно пропорционально. Основные различия между монетаризмом и кейнсианством сводятся к следующему. В отличие от кейнсианцев, которые ориентируются на регулирующую роль государства, монетаристы стоят ближе к старой классической школе и часто отвергают вмешательство государства в регулирование денежной массы. Кейнсианцы отводят деньгам второстепенную роль, монетаристы считают, что именно денежное обращение определяет уровень производства, занятости и цен. Различны их позиции и в толковании обращения денежной массы. Монетаристы полагают, что скорость (V) стабильна. Но если скорость обращения денег (V) стабильна, то из уравнения обмена (M х V = = P х Q и далее M х V = ВНП) действительно следует, что между денежным предложением М и ВНП существует непосредственная и предсказуемая зависимость. Кейнсианцы же считают, что изменение предложения денег изменяет сначала уровень процентной ставки, затем – инвестиционный спрос и только через мультипликатор вызывает изменение номинального ВНП. Монетаристы считают, что в долгосрочной политике государство должно обеспечивать обоснованный постоянный прирост денежной массы (?М). В отличие от монетаристов кейнсианцы полагают, что наращивание денежного предложения чревато многими негативными последствиями. Если предложение денег растет, спрос на них падает, сокращается и цена кредита, т. е. процентная ставка, она перестает реагировать на рост предложения денег. В результате экономика попадает в «ликвидную ловушку» и рвется цепь причинно-следственных связей между количеством денег и номинальным ВНП. Разобраться в «ликвидной ловушке» помогает равновесная модель IS-LM английского ученого Дж. Хикса, разработанная на базе кейн-сианской теории (рис. 18.1).  Кривая IS (Investment-Saving) соединяет множество точек, представляющих собой комбинации ставки процента r и уровня реального дохода y, при которых рынок товаров находится в равновесии. Кривая LM (Liguidity-Money) характеризует равновесие в денежном секторе экономики и проходит через точки, представляющие такие комбинации ставки процента и уровня реального дохода, при которых денежный рынок находится в равновесии, т. е. существует равенство спроса на деньги и их предложения. Общее равновесие рынка устанавливается в точке пересечения кривых IS и LM. Кривая IS может пересечь кривую LM в любой ее части, поэтому возникают различные варианты равновесия. Существует особый случай, когда увеличение предложения денег не вызывает изменения национального дохода. Это происходит тогда, когда IS пересекает LM на ее горизонтальном участке (отрезок аЬ). Этот случай называется ликвидной ловушкой. При такой ситуации большинство хозяйственных субъектов, предполагая в будущем рост ставки процента, будет предъявлять спекулятивный спрос на деньги. В результате денежный рынок будет находиться в состоянии равновесия при любом уровне дохода, а норма процента не будет изменяться. Это делает неэффективной монетарную политику правительства. Поэтому в отличие от монетаристов кейнсианцы основным средством стабилизации экономики считают фискальную политику, а не денежную. Следует отметить, что постепенно и те и другие отказываются от своих крайних позиций, поэтому противоречия между ними сглаживаются и в области теории денег возникает кейнсианско-нео-классический синтез, который в настоящее время в среде экономистов становится доминирующим. 37 Кредит: сущность, функции, формы Логика производства такова, что деньги постоянно должны находиться в обороте. При этом у одних фирм в какой-то момент денежные средства временно высвобождаются, а в это же время другие фирмы испытывают потребность в деньгах, которых не имеют. Это противоречие разрешается с помощью кредита. Основу кредита составляет особый тип сделки, называемый ссудой. В широком смысле кредит (лат. creditum – ссуда, долг) – это сделка между экономическими партнерами, принимающая форму ссуды, т. е. предоставления имущества или денег другому лицу (физическому или юридическому) на условиях отсрочки возврата и с уплатой процента. Следует обратить внимание на то, что широкое понимание кредита предполагает не только денежную, но и имущественную ссуду. Кредит возник в период упадка первобытной общины. Первоначально он предоставлялся в натуральной форме (зерно, скот и т. д.), а по мере развития обмена – в денежной. Долгое время кредит выступал в форме ростовщического, процент которого был очень велик. Нарождавшаяся торгово-промышленная буржуазия вела борьбу против ростовщичества и высокого процента, который поглощал значительную часть ее прибылей. Капитализм победил ростовщичество, когда создал свою систему кредита. Кредит в узком смысле слова – это движение ссудного капитала, осуществляемое на началах срочности, возвратности и платности. Узкое понимание кредита предполагает только денежную ссуду. Плата за ссуду является ценой ссуды и имеет форму процента. Источниками кредита являются внутренние средства фирмы, высвобождаемые в процессе кругооборота. Рассмотрим их. В процессе кругооборота основного капитала происходит постепенное накопление его стоимости в амортизационный фонд. До приобретения новых средств производства он может быть предоставлен в кредит. |