все ответы. 1. Предмет и методы экономической теории

Скачать 438.32 Kb. Скачать 438.32 Kb.

|

|

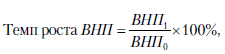

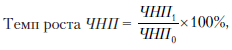

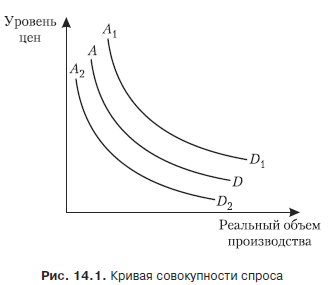

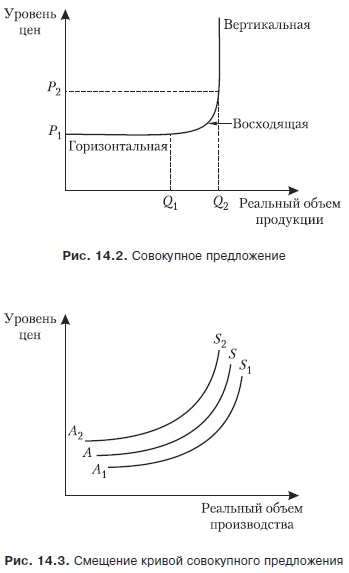

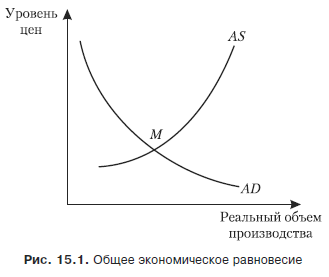

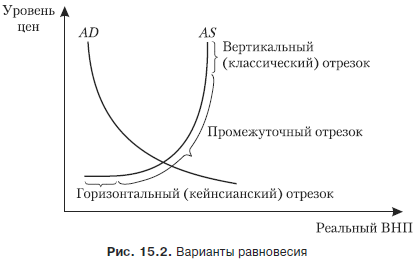

25 Экономический рост, его типы, темпы и модели. Факторы экономического роста Экономический рост – центральная экономическая проблема, стоящая перед всеми странами. По его динамике судят о развитии национальных экономик, о жизненном уровне населения, о том, как решаются проблемы ограниченности ресурсов. В экономической литературе отсутствует единый подход к определению этого понятия. Одни экономисты (Макконнелл, Брю) считают, что экономический рост можно исчислить двумя способами: 1) либо подсчитав общий рост валового национального продукта (или чистого национального продукта); 2) либо – рост этих показателей на душу населения. Другие экономисты (в большинстве случаев – отечественные) полагают, что экономический рост – это не только количественное, но и качественное совершенствование продукта и факторов производства. Различают три типа экономического роста: экстенсивный, интенсивный и смешанный (реальный). Экстенсивный рост – это увеличение национального продукта за счет привлечения дополнительных факторов производства. Так, например, увеличение объема производства зерна в конце 50-х гг. в СССР осуществлялось за счет освоения целинных и залежных земель Казахстана. Интенсивный рост – это увеличение национального продукта за счет совершенствования техники и технологии. В реальной жизни не существует либо того, либо другого типа роста. Они переплетены и представлены смешанным типом. Смешанный (реальный) рост – это увеличение производственных мощностей в результате увеличения количества используемых факторов производства и совершенствования техники и технологии. Экономический рост измеряется годовыми темпами роста в процентах. В качестве объекта роста может рассматриваться либо валовой национальный продукт (ВНП), либо чистый национальный продукт (ЧНП).  где ВНП1 – национальный продукт отчетного года; ВНП0 – национальный продукт базисного года.  где ЧНП1 – чистый национальный продукт отчетного года; ЧНП0 – чистый национальный продукт базисного года. Дискутируется вопрос о том, какие темпы выгоднее. Возможны варианты: а) высокие темпы, б) нулевые темпы, в) отрицательные темпы, г) оптимальные темпы. На первый взгляд кажется, что выгоднее иметь высокие темпы. Но при этом следует учитывать, во-первых, качество продукции: так, высокие темпы производства взрывающихся телевизоров – это плохо. Во-вторых, важна структура прироста продукции: при неоправданно большом удельном весе в приросте военной продукции и низком – предметов потребления жизненный уровень населения снижается – это тоже плохо. В свою очередь, нулевые темпы экономического роста не всегда имеют негативный характер. Так, если они снижают материалоемкость и этим приводят к экономии затрат на факторы производства, – это не плохо. Полезен нулевой рост и в расходах на милитаризацию, если она не оправдана политической обстановкой. Отрицательные темпы – свидетельство кризиса национальной экономики. Они характерны для России 60-90-х гг. Кризис российской экономики объясняется совокупностью причин: нерациональной структурой экономики с большим удельным весом средств производства и военной продукции, низкой фондоотдачей, развалом хозяйственных связей между республиками бывшего СССР, трудностями перехода к рыночной экономике и др. Оптимальные темпы не могут быть ни слишком высокими, ни слишком низкими. Они должны быть такими, чтобы обеспечить макроэкономическое равновесие. Модель экономического роста Солоу исследует роль технического прогресса в процессе экономического роста. В модели Солоу в отличие от моделей Харрода и Домара используется производственная функция, в которой выпуск является функцией не только капитала, но и труда. При этом производственная функция отражает убывающую отдачу: если капитал возрастает по отношению к труду, вызванные этим приросты выпуска становятся все меньше. Значит, для поддержания экономического роста требуется не только «расширение капитала» но и «углубление капитала», т. е. новые технологические средства, процессы и методы производства. Именно они играют решающую роль в противодействии убывающей отдаче капитала при увеличении его запаса. В заключение обратим внимание на цели и следствия экономического роста. Целью экономического роста является повышение материального благосостояния населения, которое достигается благодаря увеличению среднедушевых доходов населения, улучшению качества и росту объема выпускаемых товаров и услуг, увеличению свободного времени. Справедливости ради следует отметить, что экономический рост связан с рядом негативных последствий: • ведет к загрязнению окружающей среды; • порождает у некоторой части населения беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне; • подчас вступает в противоречие с определенными человеческими ценностями. «Экономический рост» – понятие более узкое, чем понятие «экономическое развитие». Последнее включает в себя как периоды роста, так и периоды спада. Экономический рост является лишь одной (положительной) составляющей экономического развития. Если экономический рост означает увеличение количества производимой продукции, то экономическое развитие предполагает, кроме этого, изменения и в техническом, и в институциональном состоянии общества. 26 Неравномерность экономического роста формы её проявления; фазы средних экономических циклов; основные факторы и последствия кризисов. Человеческому обществу вообще свойственна определенная волнообразность, цикличность развития. В хозяйственной сфере подобная неравномерность проявляется в трех главных видах экономических колебаний: текущих, длительных и средних. Текущие колебания – это, например, сезонные подъемы и спады деловой активности, хозяйственные кратковременные сбои, связанные с ремонтом машин, с задержками в поставках сырья или в освоении производственных мощностей. Длительные экономические циклы представляют собой длинные волны, или большие циклы, продолжительностью 40-60 лет. Они также известны в мире как волны Кондратьева. Современные экономисты связывают длинные волны со сменой целых технологических эпох, с крупными переворотами в науке, технике, производстве и даже культуре, образовании, в самом образе жизни людей. Подобные перевороты вызывались изобретениями двигателя внутреннего сгорания, электричества, компьютеров. Обновление материальной и духовной жизни людей в такие переворотные периоды требует огромных ресурсных затрат и коренных изменений в сознании общества, поэтому оно не может обойтись без скачков и определенной цикличности. Однако наибольшую угрозу макроэкономической стабильности несут средние экономические циклы (от 3 до 11 лет). Это волнообразные колебания уровня активности в течение нескольких лет. Хотя отдельные средние циклы и отличаются друг от друга по характеру и продолжительности, в них все же можно условно выделить четыре типичные фазы. Цикл открывает фаза пика, означающая полную занятость всех ресурсов в производстве. Так, например, в США критической степенью загруженности экономики считают 84%, при которых бизнес перегревается, перестает справляться с потребительским спросом и создается опасность роста цен. Вторая стадия – фаза спада, или рецессия – характеризуется сокращением производства и занятости, а третья – фаза депрессии – тем, что они. Достигнув самого низкого уровня, некоторое время топчутся на месте, чтобы затем, как бы оттолкнутся от дна, начать свое живительное движение вверх. Наконец, в фазе оживления уровень экономической активности повышается, и растущие производство и занятость постепенно переходят в подъем, продолжающийся до высшей стадии – пика. Непосредственной причиной периодических спадов производства является сокращение совокупного спроса в обществе, что побуждает производителей понижать активность. В результате начинает действовать заколдованный круг: спад производства, падение занятости, уменьшение доходов, сокращение совокупных расходов и спроса, новый спад. Что же касается факторов, вызывающих первоначальное сокращение совокупного спроса, то они могут быть самыми разными: замена изношенного оборудования, падение спроса на отдельные виды продукции, рост налогов и кредитных процентов, перегрев экономики, банкротство какой-нибудь крупной компании, резкие колебания в биржевой игре, нарушение закона денежного обращения, забастовки, войны, различные политические события, стихийные бедствия и другие непредвиденные ситуации. Кризисы в экономике несут неприятности обществу – безработицу, банкротство, снижение доходов, дезорганизацию производства. Но одновременно аналитики отмечают, что периодически кризис необходим любой развивающейся системе. Кризис обнажает накопившиеся проблемы, выбивает общество из удобной, но тормозящей прогресс наезженной колеи и стряхивает с людей самодовольное благодушие, заставляя их искать новое и устранять то, что мешает дальнейшему движению вперед. Недаром за спадом часто следует мощный подъем и достижение нового, более высокого пика развития. 27. Совокупный спрос и его кривая. Неценовые факторы совокупного спроса и их воздействие на кривую АД. Совокупный спрос ( AD) – это реальный объем национального производства, который потребители, предприятия и государство готовы купить при различных уровнях цен. AD представляет собой сумму всех спросов на конечные товары и услуги, предлагаемые на товарном рынке: AD = c + i + g + x, где c – совокупный спрос домохозяйств; i – спрос на капитальное оборудование; g – спрос на товары и услуги со стороны государства; x – чистый экспорт, разность между спросом иностранцев на отечественные товары и отечественным спросом на иностранные товары. Неценовые факторы смещают саму кривую АD совокупного спроса либо вправо (A1D1), когда спрос увеличивается, либо влево (A2D2), когда он уменьшается (рис. 14.1).  К неценовым факторам относятся: изменения в потребительских расходах, связанные с изменением уровня благосостояния потребителя; изменения в инвестиционных расходах, т. е. в объеме закупок средств производства; изменения в государственных расходах и др. 28. Совокупное предложение и его кривая. Неценовые факторы совокупного предложения и их воздействие на кривую AS. Совокупное предложение (англ. agregate supply, AS) – это общее количество товаров и услуг, которое может быть предложено при разных уровнях цен. AS может быть приравнено к величине валового национального продукта (ВНП) или к величине национального дохода (НД): AS = ВНП = НД. На совокупное предложение влияют не только ценовые, но и неценовые факторы. Если ценовые факторы показывают движение по кривой совокупного спроса (AS), то неценовые – смещают кривую вправо (A1S1) при уменьшении издержек и влево (A2S2) – при их увеличении (рис. 14.3).  К неценовым факторам относятся те, которые могут изменить издержки: 1) цены на ресурсы (земельные, трудовые, капитальные). Их повышение увеличивает издержки производства, поэтому понижает совокупное предложение. Кривая смещается влево. Снижение цен вызывает обратную ситуацию; 2) рост производительности труда увеличивает объем производства и тем самым – совокупное предложение. Кривая AS сместится вправо; 3) правовое регулирование (налоги, субсидии): если налоги вырастут, то издержки увеличатся, совокупное предложение сократится, кривая сместится влево, и наоборот. 29 Макроэкономическое равновесие: его теории и модели. ОБЩИМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАВНОВЕСИЕМ называется такое состояние национальной экономики, при котором на всех рынках одновременно обеспечивается равенство спроса и предложения, и ни один из экономических агентов не заинтересован в изменении объема своих покупок или продаж.  Классическая модель макроэкономического равновесия Согласно этой модели, система функционирует в соответствии с теми правилами, которые диктует рынок, т. е. потребитель. По мнению Смита, рынок частных товаропроизводителей должен быть полностью освобожден от государственного контроля. По образному выражению А. Смита, «невидимая рука» рыночной самонастройки (спрос, предложение, конкуренция, цена) без всякого внешнего вмешательства заставит производителя действовать в интересах всего общества. Под «невидимой рукой» А. Смит понимал стихийное действие объективных экономических законов. Лозунгом невмешательства государства в экономику стало выражение «Laisser faire»: «Предоставьте людям делать свои дела, предоставьте делам идти своим ходом».  Кейнс утверждал, что существует обратная причинно-следственная связь: совокупный спрос создает предложение. Если совокупный спрос недостаточен, то и объем производства не будет равен потенциальному (при полной занятости). На рис. 15.2 кей-нсианской модели соответствует горизонтальный отрезок кривой совокупного предложения. Если объем предложения или реальный объем производства определяется спросом, то можно утверждать, что снижение совокупного спроса приведет к уменьшению реальных объемов производства. В данной ситуации совокупный спрос и совокупное предложение будут уравновешены, но на уровне, далеком от потенциального объема, т. е. с неполной занятостью ресурсов. Такое положение может сохраняться достаточно долго и само по себе не изменится. Избежать больших потерь и длительной безработицы можно только через активную макроэкономическую политику государства, направленную на стимулирование совокупного спроса. Кейнс и его последователи считали, что государство должно способствовать выводу экономики из кризиса, проводя экспансионистскую финансовую и денежно-кредитную политику. Кейнсианская концепция явилась теоретическим обоснованием нового подхода к роли государства в рыночной экономике. В отличие от идеи классиков о нейтральности государства в ней доказана необходимость координирующего вмешательства государства 30. Государственное регулирование экономики (ГРЭ) и его отличие от госуправления в «командных» системах. Основные цели, направления и методы ГРЭ. Государство существует в любой экономической системе – рыночной, командной, переходной, однако его экономические функции в каждой из них различны. Рассмотрим регулирующую роль государства применительно к каждой из названных систем. Методы

|