все ответы. 1. Предмет и методы экономической теории

Скачать 438.32 Kb. Скачать 438.32 Kb.

|

|

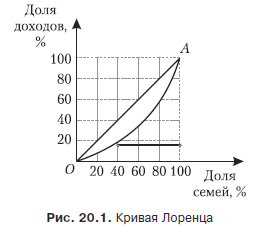

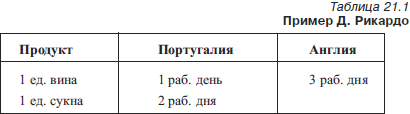

46 Неравенство в распределении доходов в обществе. Проблема бедности и богатства. При общих для всех принципах формирования доходов сохраняются и постоянно воспроизводятся условия неравенства получаемых доходов, что обостряет противоречия, связанные с экономическим механизмом образования бедности и богатства. Причины этого противоречия следует искать, с одной стороны, в базисной сфере – в механизме воспроизводства самой экономической системы, с другой – в надстроечной области – государственном вмешательстве и создании соответствующих социальных, правовых и прочих институтов, призванных смягчать обостряющиеся противоречия. Важнейшим фактором, углубляющим пропасть между бедностью и богатством, является дифференциация доходов, включающих в себя оплату труда, социальные трансферты, доходы от собственности и доходы от предпринимательской деятельности. В сбалансированной экономике большая часть доходов приходится на оплату труда. Поскольку в России за 70-90-е гг. проявлялась устойчивая тенденция к снижению этого показателя (с 80,6 до 65 %) и одновременно возросли доходы от собственности и предпринимательской деятельности, то налицо обострение противоречия между владельцами такого фактора производства, как труд, и теми, кто владеет землей и капиталом. Для количественной оценки дифференциации доходов используются такие показатели, как кривая Лоренца, децильный коэффициент и индекс концентрации доходов населения (коэффициент Джини).  На рис. 20.1, иллюстрирующем кривую Лоренца, биссектриса ОА отражает возможность равного распределения доходов. Реальное же распределение доходов показывает кривая ОА (кривая Лоренца). Пространство между биссектрисой и кривой характеризует степень неравенства доходов: чем больше эта площадь, тем больше степень неравенства доходов. В пореформенной России эта площадь испытывает прочную тенденцию к увеличению. Децильный коэффициент выражает соотношение между средними доходами 10 % наиболее высокооплачиваемых граждан и средними доходами 10 % наименее обеспеченных. Как показывает кривая на рис. 20.2, соотношение денежных доходов 10 % наиболее и 10 % наименее обеспеченного населения России в 90-е гг. имело тенденцию к росту.  Аналогичную тенденцию испытывал коэффициент Джини. Он свидетельствует об уровне концентрации доходов населения. Если у всех граждан доходы одинаковы, то коэффициент Джини равен нулю. Если же предположить, что весь доход концентрируется у одного человека, то коэффициент будет равен единице. Таким образом, реально коэффициент Джини складывается между 0 и 1. В современной российской экономике коэффиициент Джини повысился с 0,260 в 1991 до 0,375 в 1997 г. Это еще одно свидетельство существования и углубления противоречия между бедностью и богатством (рис. 20.3).  47 Перераспределение доходов в обществе. Социальная политика государства. Еще одним противоречием в деле распределения доходов является противоречие между эффективностью и равенством, или социальной справедливостью. Эффективность есть получение обществом максимума возможных благ от использования его ограниченных ресурсов. Равенство означает, что полученные блага справедливо распределяются между членами общества. Другими словами, эффективность – экономический «пирог», а равенство – способ «нарезки» его на части. Встает вопрос: какое же распределение пирога считать справедливым? Экономическая теория выделяет три подхода к трактовке понятия «справедливость»: рыночный, утилитарный и эгалитарный. При рыночном подходе равенство понимается как равенство возможностей, а не как равенство результатов («частей пирога»). Справедливость устанавливается самим рынком. Это означает, что ресурсы достаются тем лицам, которые могут уплатить за них наибольшую цену и якобы поэтому наиболее рационально их использовать. Утилитарный подход справедливым считает такое распределение благ, которое максимизирует суммарную полезность всех членов общества. Эгалитарный подход исходит из того, что все члены общества должны иметь не только равные возможности, но и более или менее равные результаты. Поэтому справедливым является равное распределение благ между членами общества («равные доли пирога»). На деле эффективность и равенство вступают в конфликт. Эффективное производство («увеличенный пирог») не означает, что каждый получит равную с другими возросшую долю. Дело в том, что рыночная экономика не гарантирует автоматически всем членам общества достаточное количество пищи и одежды. На достижение более справедливого распределения экономических благ направляются правительственные программы, такие как социальная помощь, взимание подоходного налога и др. Социальные меры государства несколько смягчают то неравенство доходов, которое возникает на уровне первичного, рыночного распределения. В экономической теории существуют два подхода по отношению к социальным программам государства: «социальный» подход и «рыночный». Первый определяет, что общество должно гарантировать каждому гражданину доходы, не позволяющие ему опуститься ниже «черты бедности». При этом помощь должна быть оказана только тем, кто в ней нуждается, и должна быть «под силу» государственному бюджету, иначе она превратится в инфляционный фактор и ухудшит положение малоимущих. Второй подход основан на том, что задача государства – не доходы гарантировать, а создать условия для повышения доходов каждому члену общества. Первый подход опирается на принцип социальной справедливости, второй – на экономическую рациональность. Возможно сочетание обоих принципов. Важнейшими методами перераспределения доходов в смешанной экономике являются: государственная закупка товаров и услуг, государственные кредиты и субсидии, налоговое перераспределение, социальные выплаты и программы. Государственная закупка товаров и услуг представляет собой форму государственного потребления. Этот способ перераспределения доходов затрагивает главным образом военные заказы, гражданские строительные программы, финансирование капитальных вложений в государственные предприятия. Государственная закупка товаров гарантирует предпринимателям стабильный рынок сбыта и получение прибыли, способствует решению проблем занятости и благосостояния. Государственные кредиты и субсидии предоставляются государством как юридическим, так и физическим лицам за счет средств государственного или местных бюджетов, а также специальных фондов. Налоговое перераспределение доходов относится к косвенному методу регулирования доходов. Эта мера перераспределения доходов направлена на достижение определенных социальных и экономических целей. Например, налоговые льготы используются для привлечения иностранных инвестиций, развития малого бизнеса и т. д. Социальные выплаты и программы обусловлены циклическим развитием рыночной экономики, вызывающим безработицу и расслоение населения по доходам. Поэтому государство берет на себя выплату пособий по безработице, детских пособий, пенсий инвалидам и другие трансферты. 48 Формы международных экономических отношений. Мировое хозяйство – это глобальная экономика, связывающая национальные хозяйства в единую систему международным разделением труда. В мировом хозяйстве складываются международные экономические отношения. Они существуют в следующих формах: международная торговля; вывоз капитала и международный кредит; международная миграция рабочей силы; международное разделение труда; международные валютные отношения. Рассмотрим каждую из этих форм в отдельности. Международная торговля (МТ) Международная торговля – это форма международных экономических отношений, осуществляемая посредством экспорта товаров и услуг. Причинами, вызывающими МТ, являются: • неравномерность распределения и обеспеченности экономическими ресурсами различных стран, что вызывает необходимость обеспечения населения недостающими товарами; • наличие разного уровня эффективности различных технологий в разных странах, что делает необходимым обмен ими. Значение международной торговли заключается в следующем: • преодоление ограниченности национальной ресурсной базы; • расширение емкости внутреннего рынка и установление связи национального рынка с мировым; • обеспечение получения дополнительного дохода за счет разницы национальных и интернациональных издержек производства; • расширение масштабов производства за счет привлечения иностранных ресурсов. Объем МТ выражается показателями: экспорт, импорт товаров и услуг, чистый экспорт (экспорт минус импорт). Отношение каждого из этих показателей к ВНП показывает их место в национальной экономике и динамику роста. Выгодность МТ в разных экономических школах оценивается по-разному: • меркантилисты отстаивали принцип превышения импорта денег и товаров над экспортом; • А. Смит высказал свои соображения о том, что покупать надо те товары, которые другая страна производит по более дешевой цене, чем «мы сами изготовляем». В литературе его теория получила название «теории абсолютных преимуществ»; • Д. Рикардо разработал «теорию сравнительных преимуществ», в которую концепция А. Смита вошла как частный случай, и доказал, что при оценке выгодности МТ надо сравнивать не абсолютный, а относительный эффект: по его мнению, совокупный объем выпускаемой продукции станет максимальным тогда, когда каждый товар будет производиться той страной, в которой ниже вмененные издержки. В дальнейшем теория Д. Рикардо была развита А. Маршаллом и Дж. Миллем. Теория Д. Рикардо вошла в историю как «классическая» основа экономического учения о международной торговле, поэтому рассмотрим ее на примере. Рикардо для простоты брал две страны – Англию и Португалию, и два товара – вино и сукно. Издержки производства он условно измерял рабочим временем (табл. 21.1). В данном примере производство в Португалии (3 рабочих дня) абсолютно более эффективно, чем в Англии. Опираясь на логику здравого смысла, можно утверждать, что если производство в данной стране более эффективно, товары более дешевы, то нет резона покупать более дорогие товары в стране, где их производство обходится дороже.  Но, следуя принципу Рикардо, мы должны сравнивать не абсолютный, а относительный эффект. В Португалии издержки на производство сукна составляют 2: 1 затрат на производство вина, а в Англии – 4:3, т. е. относительно меньше. С вином ситуация противоположная. Эффективность производства вина в Португалии в сравнении с производством сукна выше, чем в Англии (1/2 ‹ 3/4). Следовательно, Португалии из соображений эффективности национальной экономики выгоднее сосредоточить труд и капитал в виноделии, заменив производство сукна на его импорт из Англии. Англии по тем же соображениям выгоднее специализироваться на производстве сукна. Если между этими странами начнется торговля, то относительно дешевое сукно из Англии, скорее всего, разорит его производителей в Португалии. Но специализация Португалии на производстве вина, а Англии – на производстве сукна принесет пользу обеим странам. Выиграет от такой специализации и население. Тот же дневной заработок позволит купить больше дешевого импортного сукна португальцам и больше дешевого португальского вина англичанам. Иначе говоря, произойдет увеличение реальной заработной платы. Соотношение между экспортом и импортом регулирует государство путем проведения политики протекционализма и фритредерства. Протекционализм – это политика, направленная на защиту национальной экономики от иностранных товаров и ограничивающая импорт. Фритредерство – это политика свободной торговли. Протекционистская политика имеет следующие направления: • таможенное обложение, предусматривающее высокие таможенные пошлины при импорте готовой продукции и более низкие – при экспорте; • нетарифные барьеры: контингентирование, лицензирование, государственная монополия. Контингентирование – это установление определенной квоты на экспорт или импорт отдельных товаров. Лицензирование – это получение организацией разрешения (лицензии) на осуществление внешнеэкономической деятельности. Государственная монополия – это исключительное право государственных органов на осуществление определенных видов внешнеэкономической деятельности. Фритредерство как реакция на протекционализм появилось в конце XVIII в. В XIX в. оно стало официальной экономической политикой Англии. Основой фритредерства стала «теория сравнительных издержек» Д. Рикардо. В наши дни фритредерство окончательно победило и включилось в теорию «открытой» экономики. Открытая экономика – это экономическая система, ориентированная на максимальное участие в мирохозяйственных связях и в международном разделении труда. Открытая экономика связана с зарубежными странами механизмами экспорта, импорта и финансовых операций. Степень открытости экономики характеризуется такими понятиями, как экспортная квота и объем экспорта на душу населения. Открытость экономики не устраняет важного противоречия между усилением ориентации национального хозяйства на свободную торговлю (фритредерство) и стремлением к защите внутреннего рынка (протекционализм). Государство обязано найти пропорции между ними, которые учитывали бы как интересы потребителей, так и тех, кто испытывает трудности от открытой экономики. Закрытая экономика – это независимая хозяйственная система с ограниченными внешнеэкономическими связями, стремящаяся к автаркии (изоляционизму). Доктрина автаркии появилась в XIX в. и отстаивает полную экономическую независимость страны от внешнего мира. Она отрицает полезность международной торговли и ставит задачу полного самообеспечения, что ведет к изоляции государства от международных потоков обмена товарами, услугами, капиталами. Важнейшим понятием, отражающим текущее внешнеэкономическое положение страны, является платежный баланс. Платежный баланс – это соотношение платежей за границу и поступлений из-за границы за определенный период. Баланс может быть активным, пассивным или равновесным. Равновесный складывается при условии, когда тратят и инвестируют за границей не больше и не меньше, чем другие страны тратят и инвестируют в ней самой. Равновесие платежного баланса нарушается либо в сторону превышения поступлений над платежами, либо в сторону их сокращения. Тогда возникает или активное, или пассивное сальдо (итал. saldo – остаток) платежного баланса. Фундаментом платежного баланса является торговый баланс. Торговый баланс – это соотношение экспорта и импорта товара. В его основе лежат данные таможенной статистики о товарах, пересекающих границу. Вывоз капитала Вывоз капитала – это изъятие части капитала из процесса национального оборота и включение в производственный процесс в различных формах в других странах. Цель вывоза капитала – получить в другой стране более высокую норму прибыли за счет преимуществ, связанных с использованием интернационального фактора производства по сравнению с национальными условиями хозяйствования. Формы вывозимого капитала: предпринимательский или ссудный. Предпринимательский капитал вывозится либо для создания собственного производства за границей (прямые инвестиции), либо для вложения денег в местные компании (портфельные инвестиции). Ссудный капитал вывозится в форме займов, кредитов, приносящих ссудный процент. Последствия вывоза капитала для страны, ввозящей капитал, неоднозначны. С одной стороны, он способствует развитию экономики. С другой стороны, иностранный капитал поддерживает выгодное для себя, одностороннее, в основном сырьевое, развитие национальной экономики. На базе вывоза капитала и создания предприятий в других странах происходят интернационализация и транснационализация капитала, создание трансакционных корпораций (ТНК). ТНК – это предприятие, которое: • располагает дочерними компаниями в двух или нескольких странах; • имеет такую систему принятия решений, которая позволяет осуществлять политику из одного или нескольких центров; • обеспечивает такую связь дочерних компаний, что каждая из них оказывает влияние на деятельность других компаний. ТНК заметно изменяет структуру всей мировой торговли, в значительной степени подчиняя ее своим интересам. Особенности современного вывоза капитала: • рост масштабов экспорта производительного капитала с прямыми инвестициями в сфере новейших технологий; • вывоз капитала стал осуществляться преимущественно между высокоразвитыми странами; • возросла роль развивающихся стран как экспортеров капитала. Международная миграция рабочей силы Миграция рабочей силы – это перемещение, переселение трудоспособного населения за пределы национальных границ. Причины миграции делят на экономические и внешнеэкономические: • экономические: снижение спроса на низкоквалифицированную рабочую силу и рост ее предложения, рост спроса на высококвалифицированных специалистов в развитых странах, межгосударственные различия в заработной плате; • внешнеэкономические: демографические, политические, религиозные, национальные, культурные, семейные и др. Международное разделение труда Международное разделение труда (МРТ) – это специализация отдельных стран в производстве тех или иных товаров и услуг в целях их реализации в других странах. Изначально специализация той или иной страны определялась географической средой и наличием минеральных ресурсов, которые обусловливали направление ее экспорта: нефть, кофе, бананы и т. д. В дальнейшем, начиная с XIX в. и по сей день, МРТ напрямую связано с техническим прогрессом и уровнем развития в стране производительных сил. Следующий этап МРТ связан с НТР уже в ХХ в. Она определила переход от предметной к подетальной специализации. Например, детали американских телевизоров изготавливаются в Южной Корее, на Тайване и т. п. Для определения доли продукции, производимой на экспорт, применяется специальный показатель – экспортная квота производства. |