Контрольная по аналитической химии. аналитическая химия. 1 Применение в медицине соединений катионов

Скачать 195.56 Kb. Скачать 195.56 Kb.

|

|

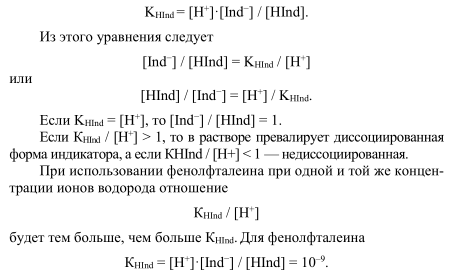

Хромофорная теория индикаторов. Поведение индикаторов, объясняемое ионной теорией индикаторов, дополняется хромофорной теорией, согласно которой изменение окраски индикаторов связано с изменением структуры их молекул, внутримолекулярной перегруппировкой, вызываемой действием Н+ или ОН − -ионов. По хромофорной теории в процессе изменения рН раствора меняется строение молекул кислотно-основных индикаторов. Это явление обусловливается бензоидно-хиноидной таутомерией. При изменении рН среды раствора или при диссоциации хромофоры могут перегруппировываться. Перемена окраски у индикаторов является результатом изменений в их внутреннем строении. У одноцветных индикаторов окраска изменяется в связи с появлением или исчезновением хромофоров. У двухцветных индикаторов эти изменения обусловлены превращением одних хромофоров в другие. Типичным одноцветным индикатором является фенолфталеин. При рН < 8 его молекулы не содержат хиноидной группировки и поэтому бесцветны. Однако при добавлении раствора щелочи к раствору фенолфталеина (рН = 8) происходит перегруппировка атомов в молекуле с образованием хиноидной группировки, которая обусловливает появление малиновой окраски раствора. Дальнейшее увеличение рН до 13−14 вызывает другую перегруппировку, в результате чего получается трехзамещенная соль, лишенная хиноидной группировки и поэтому бесцветная. Вследствие этого фенолфталеин обесцвечивается при действии большого избытка щелочи. Типичным двухцветным индикатором является метиловый оранжевый: (CH3)2 N−N=N−SO3Na. При рН в диапазоне 3,2−4,3 он оранжевый, при рН меньше 3,1 приобретает красную, а при рН выше 4,4 — желтую окраску. Это можно объяснить присоединением ионов водорода кислоты к атому азота азогруппы индикатора, вследствие чего происходит смещение электронов по всей системе, сопровождающееся образованием структуры, которая обусловливает появление красной окраски раствора. Таким образом, при действии кислот наблюдают переход желтой окраски индикатора в красную, а при действии щелочей — обратное превращение. Цветность органических соединений, согласно хромофорной теории, обусловливается: ● хиноидной структурой молекул; ● присутствием в них других хромофорных группировок (−N=N−, −NО2, −NO, =С=С=, =С=О). При введении в молекулы органических веществ, содержащих хромофорные группы, ряда других групп — ауксохромов (−ОН, −NHR) — происходит углубление цвета окрашенного вещества. Ионно-хромофорная теория. Согласно дополняющим друг друга ионной и хромофорной теориям, в растворах кислотно-основных индикаторов одновременно сосуществуют равновесия, обусловливаемые диссоциацией молекул, и равновесия, связанные с внутримолекулярными перегруппировками (ионно-хромофорная теория). Для кислотно-основных индикаторов наиболее характерными факторами, вызывающими изменение окраски, являются изменение соотношения количеств молекулярной и ионной форм индикатора, происходящее под влиянием кислот и щелочей, и появление или исчезновение хромофорных групп или же превращение одних хромофорных групп в другие. Константа диссоциации индикаторов Кд инд характеризует способность молекул различных индикаторов диссоциировать в нейтральной среде. Например, у метилового оранжевого индикатора Кд =10–4, у лакмуса Кд = 10–8, а у фенолфталеина Кд = 10–9. Следовательно, фенолфталеин является наиболее слабой органической кислотой из этих индикаторов. Изменение окраски индикаторов происходит при прибавлении к любому раствору любой кислоты или щелочи влечет за собой изменение концентрации ионов Н+ в нем, а следовательно, и величины рН. Перемена окраски у индикаторов также связана с изменением рН раствора. Однако каждый индикатор изменяет окраску только в определенном, характерном для него интервале значений рН. Объясняется это тем, что окраска индикатора зависит от соотношения концентраций его диссоциированной и недиссоциированной форм, т. е.  При рН = 7, [Н+] = 1–7, а [HInd] / [Ind−] = 10–7 / 10–9, т. е. при рН = 7 на каждые 100 бесцветных молекул фенолфталеина приходится лишь один окрашенный ион, следовательно, раствор бесцветный. Если к раствору фенолфталеина прибавить щелочь и довести рН раствора до 8, то соотношение [HInd] / [Ind−] = 10 –8 /10–9 уменьшится в 10 раз и раствор станет бледно-розовым. При рН = 9 соотношение [HInd] / [Ind−] = 10 –9 /10–9 = 1,0, т. е. в растворе присутствуют равные количества бесцветных молекул индикатора и окрашенных в красный цвет ионов, при этом раствор приобретает розовую окраску. Следовательно, цвет водного раствора индикатора определяется соотношением концентрации его молекулярной и ионной форм, отличающихся различной окраской, и зависит от [Н+]. Ацидиметрия (acidus – кислота и metreo – измеряю) – метод определения сильных и слабых оснований, солей слабых кислот, основных солей и других соединений, обладающих основными свойствами, путем титрования стандартным раствором сильной кислоты (НСl, Н2SO4 ). В ацидиметрии в качестве рабочего раствора (титранта) чаще всего используют соляную кислоту, реже - серную, т.к. она в ряде случаев может образовывать с исследуемым веществом осадки, которые будут влиять на точность результатов анализа. Азотная кислота, являясь сильным окислителем, может вступать в побочные реакции, не предусмотренные стехиометрией основного процесса, поэтому в ацидиметрии используется редко, кроме того, её растворы могут частично разлагаться при нагревании и на свету. Растворы НСl и H2SO4 нельзя приготовить по точной навеске исходного вещества из-за летучести первого и гигроскопичности второго. Поэтому их готовят разбавлением концентрированных растворов, а затем точный титр устанавливают с помощью другого стандартного раствора В ацидиметрии для этих целей используют растворы карбоната натрия Na2CO3 (соды) или декагидрата тетрабората натрия Na2B4O7 ·10H2O (буры), полученные растворением в соответствующем объёме H2O рассчитанной навески. Уравнения протекающих при этом реакций будут иметь вид: Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2 Na2B4O7 + 2HCl + 5H2O = 2NaCl + 4H3BO3 Таким образом, фактор эквивалентности соды и буры в этом случае равен 1/2. Рабочие растворы кислот (HCl, H2SO4 ) являются устойчивыми и могут храниться без изменения своего количественного и качественного состава продолжительное время. Обычно в ацидиметрии используют растворы с молярной концентрацией химического эквивалента кислоты от 0,01 моль/дм3до 0,2 моль/дм3 . Ацидиметрия используется для количественного определения оснований и солей, вступающих в необратимое взаимодействие с сильными кислотами. Алкалиметрия. Алкалиметрия (от alcali – щелочь metreo – измеряют) – метод определения сильных и слабых кислот, кислых солей, солей слабых оснований путем титрования стандартным раствором сильного основания (NaOH, KOH). В алкалиметрии в качестве титрантов используют растворы щелочей (NaOH, KOH, Ba(OH)2 ), в которых молярная концентрация эквивалента вещества колеблется в интервале от 0,01 моль/дм3до 0,2 моль/дм3 . Их не готовят по точной массе рассчитанной навески, поскольку щелочи являются гигроскопичными и даже при правильном хранении содержат в качестве примесей небольшое количество воды и карбонатов, а получают разбавлением концентрированных растворов с последующей стандартизацией другим раствором, титр которого известен. Для этих целей обычно используют стандартные растворы щавелевой Н2С2О4 или янтарной Н2С4Н4О4 кислот: Н2С2О4 + 2NaOH = Na2C2O4 + 2H2O Н2С4Н4О4 + 2NaOH = Na2C4H4O4 + 2H2O Рабочие растворы щелочей сохраняют свою устойчивость, если их хранить не в стеклянной, а в парафинированной либо фторопластовой посуде. Необходимо также учитывать, что растворы щелочей поглощают СО2 из воздуха с образованием карбонатов. Вследствие этого их титр желательно устанавливать непосредственно перед проведением анализа. Алкалиметрию используют для количественного определения кислот и солей, гидролизующихся по катиону, т.е. имеющих кислую реакцию среды. Для стандартизации рабочих растворов в кислотно-основном титровании могут использоваться и те растворы НСl, H2SO4 либо NaOH, KOH, точный титр которых уже установлен с помощью первичных стандартов. Стандартные растворы кислот и щелочей можно получить также из фиксаналов, выпускаемых промышленностью. Это значительно сокращает затраты времени и средств на подготовительной стадии анализа. Техника титрования Правильное определение точки эквивалентности при титровании зависит не только от выбора индикатора, но и от порядка титрования. По методу нейтрализации титруют растворы кислот растворами оснований или наоборот. Этот порядок следует учитывать при выборе индикатора. Например, если титруют кислоту основанием и в качестве индикатора используют метиловый оранжевый (или метиловый красный), то розовая окраска индикатора от избыточной капли щелочи должна перейти в желтую. Такое изменение окраски гораздо хуже улавливается глазом, чем переход ее из желтой в розовую. Поэтому с метиловым оранжевым (или метиловым красным) рекомендуют титровать растворы оснований растворами кислот. С фенолфталeином удобнее титровать растворы кислот растворами оснований, так как при этом бесцветный раствор становится малиновым. Следует заметить, что при использовании индикаторов для фиксирования конечной точки титрования возможно появление индикаторной ошибки. Она образуется в случае несовпадения рН раствора в точке эквивалентности и рТ индикатора. Если такое несовпадение имеет место, то раствор обычно либо несколько перетитровывают, либо, наоборот, недотитровывают. Для уменьшения индикаторной ошибки титрование проводят с так называемым свидетелем. В запасную коническую колбу (или стакан) наливают дистиллированную воду в количестве, приблизительно равном объему жидкости, получающейся в конце титрования. Прибавляют к воде столько же капель индикатора, например метилового оранжевого, сколько и к титруемому раствору, и приливают из бюретки 1−2 капли кислоты, вызывающей слабое порозовение раствора. Приготовленный таким образом свидетель используют в качестве образца при титровании, добиваясь, чтобы окраска анализируемого раствора и свидетель была одинакова. С помощью свидетель вводят также поправку в результаты титрования на прибавленный избыток кислоты, т. е. из затраченного ее объема вычитают объем двух капель (0,04 мл), использованных на окрашивание индикатора в свидетель. Правильное определение точки эквивалентности зависит от количества прибавленного индикатора. Иногда стараются прилить побольше индикатора, полагая, что большая интенсивность окраски раствора облегчит определение точки эквивалентности. Но чем больше прибавлено индикатора, тем труднее заметить изменение окраски, так как оно будет происходить медленнее. Для установления конечной точки титрования имеет значение не столько яркость окраски раствора, сколько четкость ее изменения. Опытным путем найдено, что на 10–15 мл анализируемого раствора следует брать одну каплю раствора индикатора, а на 25 мл — не более двух капель. Таким образом, результат объемного определения зависит не только от выбора индикатора, но также от его взятого количества и от принятого порядка титрования. Применение кислотно-основного титрования в анализе лекарственных веществ Кислотно-основное титрование нашло широкое применение в анализе лекарственных веществ, обладающих кислотными или основными свойствами. К ним относятся неорганические и органические кислоты, соли органических оснований (гидрохлориды, нитраты, гидрофосфаты, лактаты, гидротартраты и др.), органические основания, проявляющие в водных или спиртовых средах основные свойства, натриевые соли слабых неорганических и органических кислот. Возможность применения метода кислотно-основного титрования для анализа лекарственных веществ определяется константой диссоциации титруемого вещества и его концентрацией в растворе. Для определения содержания действующего вещества в субстанции, определение проводят чаще всего методом отдельных навесок. Для этого на аналитических весах взвешивают навески субстанции с точностью до четвертого знака, которые помещают в колбы для титрования и растворяют в соответствующем растворителе (чаще всего дистиллированной воде). При определении содержания лекарственного вещества в лекарственных формах удобнее использовать метод пипетирования. Для жидких лекарственных форм расчет приводится в пересчете на 1 или 100 мл. Если лекарственная форма представлена в виде таблеток, то результаты определения выражают как массу лекарственного вещества на среднюю массу таблетки. Для этого предварительно взвешивают последовательно 10 таблеток и рассчитывают среднюю массу таблетки. Затем тщательно измельчают эти таблетки в ступке до порошка и взвешивают на аналитических весах навеску с точностью до четвертого знака. Навеску растворяют в подходящем растворителе, количественно переносят в мерную колбу определенного объема и доводят уровень растворителя до метки. Затем аликвоты полученного раствора помещают в колбы для титрования и оттитровывают согласно методике. Определение кислоты аскорбиновой. Кислота аскорбиновая является двухосновной с константами кислотности, равными 6.8×10-5 и 2.7×10-12 по первой и второй ступеням, соответственно. Так как соотношение констант К1/К2 > 104 , то на кривой титрования должно наблюдаться два скачка титрования. Однако вторая константа очень мала, поэтому кислота аскорбиновая титруется только по одной ступени с участием протона енольной гидроксильной группы согласно схеме O HO OH O CH OH CH2OH + NaOH O NaO OH O CH OH CH2OH + H2O Для определения содержания аскорбиновой кислоты в субстанции или лекарственных формах, навеску растворяют в дистиллированной воде. Конечную точку титрования устанавливают с индикатором, изменяющим окраску в щелочной области рН (рТ > 8), обычно в присутствии фенолфталеина по появлению бледно-розовой окраски. Определение кислоты никотиновой. Кислота никотиновая проявляет амфотерные свойства за счет атома азота в пиридиновом цикле и подвижного атома водорода в карбоксильной группе. Количественное определение основано на титровании кислоты никотиновой раствором NaOH до образования ее натриевой соли. N C O OH + NaOH N C O ONa + H2O Навеску кислоты никотиновой растворяют в свежепрокипяченной горячей дистиллированной воде. Раствор охлаждают до комнатной температуры и титруют в присутствии 1–2 капель фенолфталеина до появления розовой окраски, не исчезающей в течение 1–2 мин. Отмечают объем NaOH, затраченный на титрование, и рассчитывают массу никотиновой кислоты в таблетке препарата по формуле: (НК ) NaOH NaOH табл экв НК , 1000 н V M m m а где Мэкв(НК) – молярная масса эквивалента никотиновой кислоты (123.1 гэкв/моль); mтабл – средняя масса таблетки, г; а – навеска порошка растертых таблеток, взятая для анализа. Следует отметить, что при определении органических лекарственных веществ, которые плохо растворимы в воде, часто приходится вести титрование в смешанных средах, например, вода – метанол или вода – этанол. При этом доля органического растворителя в реакционной смеси достаточно мала, поэтому такое титрование не отличается от обычного водного титрования. Определение кислоты ацетилсалициловой основано на ее титровании щелочью в присутствии фенолфталеина с образованием ее натриевой соли. C O OH O C O CH3 + NaOH C O ONa O C O CH3 + H2O Навеску препарата растворяют в этаноле, нейтрализованном по фенолфталеину, затем разбавляют до заданного объема дистиллированной водой. Подобным же образом определяют салициловую, бензойную, мефенамовую кислоты и ибупрофен. Определение кислоты борной. Водные растворы кислоты борной (1:50) имеют слабокислую реакцию (Ка1=5.8×10-10), поэтому ее титрование напрямую невозможно. Для решения этой проблемы проводят реакцию кислоты борной с органическими веществами, в состав которых входит α-диольная группа (глицерином, глюкозой, фруктозой, маннитом, сорбитом и др.). При этом образуются более сильные комплексные кислоты (например, у маннитборной кислоты Ka = 5.0×10-6 ), которые уже можно оттитровать раствором NaOH в присутствии фенолфталеина. C C O O B C C O O C C OH OH 2 + B(OH)3 C C O O B C C O O H + + 3H2O H + + NaOH Na + + H2O C C O O B C C O O На практике чаще применяют глицерин, хотя он является менее активным комплексообразующим реагентом по сравнению с маннитом или моносахаридами. Кроме того, работать с глицерином не очень удобно вследствие его высокой вязкости. Независимо от используемого органического соединения его предварительно следует нейтрализовать раствором щелочи по фенолфталеину, то есть до появления бледно-розовой окраски. Определение слабых оснований основано на их прямом титровании стандартным раствором HCl в присутствии различных индикаторов. Так, для определения гексаметилентетрамина, являющегося достаточно слабым основанием, используют смешанный индикатор, состоящий из метилового оранжевого и метиленового синего. Титрование проводят до появления фиолетового окрашивания раствора. (CH2)6N4+HCl→ (CH2)6N4•HCl Для определения более сильных оснований в качестве индикаторов используют метиловый красный (определение кодеина, цитизина) или метиловый оранжевый (определение аммиака, этилендиамина). Следует отметить, что метод прямой ацидиметрии позволяет определять содержание компонентов в лекарственных формах сложного состава, например, этилендиамина в эуфиллине. CH2 CH2 NH2 NH2 + 2HCl CH2 CH2 NH3 NH3 Cl Cl Определение окисей магния и кальция можно проводить методом обратного титрования. Для этого к определяемой окиси добавляют избыток стандартного раствора HCl, который затем оттитровывают щелочью в присутствии метилового красного до появления оранжевой окраски. Одним из используемых вариантов кислотно-основного титрования является сочетание реакции нейтрализации с предварительной этерификацией или гидролизом. Так, некоторые лекарственные вещества, производные спиртов или фенолов ацетилируют уксусным ангидридом в безводной среде, при этом образуется сложный эфир. Добавлением в реакционную смесь воды непрореагировавший избыток уксусного ангидрида переводят в уксусную кислоту, которую оттитровывают щелочью. В качестве индикатора обычно используют фенолфталеин. С помощью такого подхода проводят количественное определение ментола, синэстрола, диэтилстильбестрола. Так, при определении ментола ацетилирование проводят при нагревании в среде пиридина. CH OH H3C CH3 CH3 + (CH3CO)2O t o пиридин + CH3COOH (CH3CO)2O + H2O 2CH3COOH CH3COOH + NaOH CH3COONa + H2O CH O H3C CH3 CH3 C CH3 O Параллельно обязательно проводится контрольный опыт, в котором аналогичное количество уксусного ангидрида разлагают водой и образовавшуюся уксусную кислоту оттитровывают щелочью. Количество определяемого вещества рассчитывают по разности объемов щелочи, затраченных на титрование в контрольном опыте и титрование исследуемого раствора. Фактор эквивалентности лекарственного вещества определяется числом спиртовых или фенольных гидроксильных групп в его структуре. Метод ацетилирования хорошо зарекомендовал себя в анализе индивидуальных веществ и является фармакопейным для субстанций вышеуказанных соединений. |