зачет санитарная микробиология. Зачет санит микроб. 1. Значение и роль санитарнопоказательных микроорганизмов для характеристики объектов окружающей среды

Скачать 358.43 Kb. Скачать 358.43 Kb.

|

|

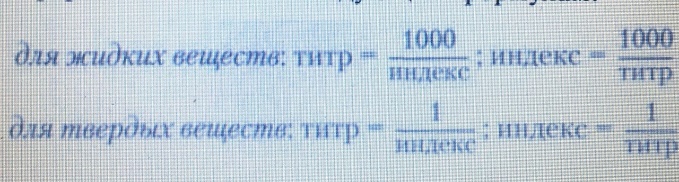

1. Значение и роль санитарно-показательных микроорганизмов для характеристики объектов окружающей среды. Основной задачей санитарно-микробиологических исследований является определение безопасности использования продуктов питания, воды и других объектов. 2. Принципы и методы в санитарной микробиологии. Принципы санитарно-микробиологических исследований: 1) правильный отбор проб исследуемого материла. При отборе проб нельзя допускать гибели или размножения в пробе исходных микроорганизмов, поскольку изменение их количественного и качественного состава может привести к неправильным выводам. При невозможности быстрого проведения анализа материал хранят в холодильнике, но не более 6—8 ч; 2) отбор проб из разных участков исследуемого объекта (материала). Это необходимо в связи с тем, что микроорганизмы в объекте распределены количественно и качественно неравномерно; 3) повторное взятие проб. Дает возможность проводить анализ данных в динамике и позволяет получать более объективные результаты, поскольку состав микроорганизмов в воде, воздухе и других объектах сильно меняется во времени; 4) применение только стандартных и унифицированных методов исследования, соответствующих государственным стандартам (ГОСТу), методическим указаниям Минздрава РФ, что обеспечивает возможность получения сравнимых результатов; 5) использование комплекса тестов. Для получения разносторонней санитарно-микробиологической характеристики объекта всегда проводят несколько анализов, результаты которых взаимно дополняют друг друга (см. «Методы санитарно-микробиологических исследований»); 6) комплексный характер заключительной оценки объекта. Необходимо также учитывать физические, химические и органолептические показатели состояния объекта, так как они могут усиливать или снижать степень размножения микроорганизмов; 7) точность обоснования выводов и заключений. Санитарные микробиологи — сотрудники санитарно-бактериологических лабораторий центров Госсанэпиднадзора несут ответственность за предоставляемые ими выводы и заключения. В санитарной микробиологии используют прямой и косвенный методы обнаружения патогенных микроорганизмов во внешней среде. 15.1. Прямое обнаружение патогенов Наиболее точным и надежным методом является посев исследуемого материала на специальные обогащенные питательные среды, предназначенные для выращивания патогенных микроорганизмов. Однако выявление возбудителей инфекционных болезней в объектах окружающей среды сопряжено с рядом проблем: 1) пул патогенных микроорганизмов во внешней среде вне эпидемических периодов обычно невелик и непостоянен; 2) патогены распределены в окружающей среде неравномерно, локально, что делает необходимым проведение многократных исследований в динамике; 3) конкурентные взаимоотношения между патогенными и сапротрофными микроорганизмами создают дополнительные проблемы, поскольку сапротрофы мешают развитию патогенов на питательных средах (в случае конкуренции исход взаимодействия зависит от начальной плотности конкурирующих популяций). Следовательно, получение отрицательных результатов при прямом определении патогенных микроорганизмов в исследуемых объектах еще не дает основания с достоверностью утверждать, что возбудители заболеваний в них отсутствуют. 15.2. Методы косвенной индикации патогенов В санитарно-микробиологических исследованиях чаще применяют методы косвенной индикации патогенов. Они включают использование двух показателей степени опасности объектов: 1) общего микробного числа (ОМЧ); Это общее количество сапротрофных микроорганизмов в 1 г или 1 мл изучаемого объекта, выражаемое в КОЕ: KOE/г или КОЕ/мл в зависимости от физического состояния объекта. Определяется обычно на мясопептонном агаре (ΜΠΑ). 2) содержания в объекте санитарно-показательных микроорганизмов (СПМ). Оба критерия отражают санитарно-микробиологическое состояние изучаемого объекта или материала. 3. Свойства санитарно-показательных микроорганизмов Санитарно-показательные микроорганизмы (СПМ). Эти микроорганизмы содержатся в выделениях человека и животных, поэтому обнаружение СПМ во внешней среде отражает санитарное состояние объекта и косвенно свидетельствует о возможном присутствии патогенных микроорганизмов — возбудителей инфекционных заболеваний. При санитарно-микробиологических исследованиях важно установить присутствие СПМ в объектах или материалах, определить их количество и сравнить с допустимым в соответствии с ГОСТом или другими нормативами содержания СПМ в исследуемых объектах. Такими количественными показателями служат титр и индекс. В окружающую среду через кишечник и верхние дыхательные пути человека и теплокровных животных попадают многие микроорганизмы, однако не все они могут считаться санитарно-показательными. СПМ должны соответствовать следующим требованиям (Кочемасова и др., 1987): 1) постоянно содержаться в выделениях человека или теплокровных животных и выделяться в окружающую среду в больших количествах; 2) не иметь других природных мест обитания, кроме организма человека и животных; 3) после выделения в окружающую среду сохранять жизнеспособность в течение сроков, близких срокам выживания патогенов, выводимых из организма теми же путями; 4) не размножаться в окружающей среде; 5) не изменять свои биологические свойства в окружающей среде; 6) быть достаточно типичными, что облегчает дифференциацию. 4. Санитарно-показательные бактерии, определяемые в различных объектах окружающей среды Санитарно-показательные микроорганизмы кишечника: 1) бактерии группы кишечной палочки (БГКП) — Escherichia, CUrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Serratia и некоторые другие роды; 2) энтерококки — Enterococcus faecalis, E.faecium; 3) сульфитредуцирующие анаэробы — Clostridium perfringens; 4) бактерии группы протея — Proteus mirabilis, P. vulgaris; 5) термофильные бактерии; 6) кишечный и дизентерийный бактериофаги, или колифаги. Санитарно-показательные микроорганизмы верхних дыхательных путей: 1) гемолитические стрептококки — Streptococcus pyogenes, Str. viridans; 2) золотистый стафилококк — Staphylococcus aureus. СПМ, входящие в группу представителей микроорганизмов кишечника, указывают на фекальное загрязнение объектов, например воды, почвы, пищевых продуктов, различных предметов и т. п. Если в исследуемом объекте обнаружены СПМ верхних дыхательных путей, то можно утверждать, что произошло биологическое загрязнение объекта выделениями из верхних дыхательных путей. Большинство санитарно-показательных бактерий выращивают при температуре 37 0C. Бактерии группы кишечной палочки (БГКП). Эти микроорганизмы являются основным показателем фекального загрязнения объекта. В данную группу входят палочковидные неспорообразующие грамотрицательные протеобактерии родов Escherichia, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Senatia и некоторые другие. Особое положение среди БГКП занимает кишечная палочка — Escherichia coli. В соответствии с современной систематикой прокариот протеобактерии объединяют большинство грамотрицательных бактерий. БГКП являются показателем свежего (сравнительно недавнего) фекального загрязнения. Допустимые количества БГКП в объектах и продуктах регламентируются санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, причем существует ряд объектов , в которых БГКП быт ь не должно , в частности: питьевая вода; смывные воды при проведении контроля эффективности дезинфекционной обработки объекта не ранее 45 мин и не позднее 1 ч после обработки. Бактерии рода Enterococcus. K санитарно-показательным относятся два вида этого рода — Enterococcus faecalis и E.faecium. По морфологическим признакам это диплококки с клетками овальной или округлой формы, иногда располагаются цепочками; грамположительные; спор не образуют. Энтерококки так же, как и БГКП, считаются показателями свежего фекального загрязнения. Благодаря их более высокой устойчивости к действию физических и химических факторов они точнее отражают санитарное состояние объектов, поэтому тесту на присутствие в объектах энтерококков в санитарной микробиологии придают все большее значение. Сульфитредуцирующие клостридии. Clostridium perfringens восстанавливает сульфит до сульфида при температуре 43—45 0C. Это крупные неподвижные грамположительные анаэробные палочки с субтерминально или центрально расположенной спорой. Естественная среда обитания — кишечник человека и животных. С испражнениями клостридии попадают в почву, где могут длительно персистировать (сохраняться) в виде спор. Присутствие клостридий в определенном титре в окружающей среде свидетельствует о давнем фекальном загрязнении. Превышение допустимого титра Clostridium perfringens в пищевых продуктах и почве может косвенно служить индикатором наличия других опасных клостридии — возбудителей ботулизма и столбняка. Бактерии группы протея. Эти бактерии широко распространены в природе, участвуют в процессах минерализации азотсодержащих органических веществ. В небольших количествах протеи присутствуют в кишечнике человека и животных, их обнаруживают в воде водоемов, в сточных водах, почве. Бактерии группы протея относят к роду Proteus, в состав которого входит несколько видов. Санитарно-показательное значение имеют Proteus mirailis и P. Vulgaris — грамотрицательные протеобактерии, подвижные с перитрихиально расположенными жгутиками; неспорообразующие факультативно-анаэробные палочки разной длины. Показателем фекального загрязнения объектов является P. mirabilis, он чаще обнаруживается в фекалиях. P. vulgaris — показатель загрязнения объекта органическими веществами и порчи пищевых продуктов, его чаще находят в гниющих остатках. Пищевые продукты и воду, содержащие палочки протея, употреблять нельзя. Термофильные микроорганизмы. Оптимальная температура для этих микроорганизмов составляет 58—60 0C. Термофилы встречаются среди представителей бактерий (кокков, бацилл, лактобацилл, спирилл, актиномицетов), микроскопических грибов. В фекалиях человека термофилов мало, значительно больше их в фекалиях крупного рогатого скота и других животных. Присутствие термофилов в почве, водоемах, в продуктах питания, консервах свидетельствует о загрязнении их навозом или компостом, также являющимися естественной средой для развития термофилов. По содержанию в объектах термофилов и других СПМ судят о сроках загрязнения, например наличие в почве большого количества термофилов при незначительном содержании БГКП характеризует давнее ее загрязнение навозом или компостами; напротив, высокий титр БГКП при малом количестве термофилов указывает на свежее фекальное загрязнение. Кишечный и дизентерийный бактериофаги — колифаги. В последнее время в качестве СПМ используют бактериофаги кишечных бактерий — эшерихий, шигелл, сальмонелл. Колифаги — вирусы бактерий кишечной группы, лизирующие клетки своих хозяев во внешней среде. Колифаги считаются реальными показателями фекального загрязнения, поскольку их обнаружение свидетельствует о присутствии бактерий кишечной группы. Все большее значение колифаги приобретают и как косвенные индикаторы вирусного загрязнения воды. Колифаги и кишечные вирусы в значительных количествах выделяются с фекалиями человека, имеют практически одинаковую устойчивость и выживаемость в окружающей среде. Стафилококки. Они обитают на слизистых оболочках верхних дыхательных путей и на кожных покровах человека. Стафилококки служат показателями санитарного состояния воздуха, так как в окружающую среду попадают воздушно-капельным путем: со слюной и мокротой при разговоре, кашле, чихании, а также из гнойных ран. Стафилококки присутствуют и в кишечнике здоровых людей, поэтому могут загрязнять воды водоемов при купании. Относятся к роду Staphylococcus. Это шаровидные грамположительные бактерии, неподвижны, образуют скопления клеток, напоминающие гроздья винограда. Род Staphylococcus представлен несколькими видами, но санитарнопоказательное значение имеет только Staphylococcus aureus — золотистый стафилококк, обладающий гемолитическими свойствами. При употреблении пищевых продуктов (молочных, мясных, изделий с кремом, мороженого), обсемененных золотистым стафилококком, возникают пищевые отравления вследствие накопления в продуктах энтеротоксина. 5. aureus рекомендуется в качестве санитарно-показательного микроорганизма воздуха закрытых помещений, его определяют в воде плавательных бассейнов и в пищевых продуктах. Стрептококки. Относятся к роду Streptococcus. Морфологически это грамположительные шаровидные бактерии, образующие цепочки разной длины (рис. 3.7). Стрептококки распространены в организме животных и человека (около 20 видов), среди них есть и возбудители опасных инфекционных заболеваний — скарлатины, рожи, ангины. Стрептококки обитают преимущественно в верхних дыхательных путях, в больших количествах присутствуют в полости рта, носа, в носоглотке больных и здоровых людей и поэтому могут попадать в воздух помещений со слюной при разговоре, кашле, чихании. Caнитарно-показательное значение имеют гемолитические стрептококки, вызывающие лизис красных кровяных телец — эритроцитов, т. е. гемолиз. Существуют α-гемолитические стрептококки (Streptococcus viridans), которые не полностью разрушают эритроциты крови и приводят к позеленению кровяного агара (зеленящие стрептококки), и β-гемолитические стрептококки (Streptococcus pyogenes), полностью гемолизирующие кровяной агар и часто выявляющиеся у лиц с острыми и хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей. Для оценки санитарного состояния воздуха закрытых помещений определяют суммарно а- и β-гемолитические стрептококки. 5. Определения титра и индекса — количественных показателей, используемых в санитарной микробиологии Титр — это наименьший объем исследуемого материала (в миллилитрах) или его масса (в граммах), в которых обнаружена хотя бы одна клетка СПМ. Например, титр бактерий группы кишечной палочки (БГКП) для питьевой водопроводной воды составляет 300 мл, а для свежих быстрозамороженных овощей — 1 г. Индекс — количество клеток СПМ, обнаруженных в определенном объеме (массе) исследуемого объекта: в 1 л для воды, молока и других жидких продуктов и в 1 г для почвы и плотных пищевых продуктов. При хранении плодоовощной продукции и продуктов ее переработки кроме санитарно-показательных микроорганизмов, необходимо контролировать содержание других микроорганизмов, способных оказать неблагоприятное влияние на качество продуктов и здоровье потребителей. Например, индекс плесневых грибов в сухофруктах не должен превышать 1 * 102 КОЕ/г. Индекс - величина, обратная титру, поэтому оба критерия легковзаимно перерассчитывают по следующим формулам:  6. Условно-патогенные микроорганизмы В зависимости от взаимоотношений с макроорганизмом-хозяином существуют непатогенные, патогенные и условно-патогенные микроорганизмы. Если непатогенные микроорганизмы практически безвредны, патогенные вызывают инфекционные заболевания, то условные патогены занимают промежуточное положение, поскольку их способность вызывать болезни зависит от резистентности хозяина, состояния его защитной (иммунной) системы. Условно-патогенные микроорганизмы называют также микробами-оппортунистами (лат. opportunus — удобный, выгодный), так как они способны вызывать гнойно-воспалительные заболевания (ангины, циститы, отиты, менингиты, сепсисы и др.) у людей с пониженным статусом иммунитета, например, перенесших тяжелую хирургическую операцию, страдающих длительными хроническими заболеваниями, а также получивших дозу ионизирующего излучения и т. п. К возбудителям таких заболеваний относятся микроорганизмы, обитающие в организме человека и в природной среде и обладающие слабой патогенностью для человека: стафилококки, стрептококки, эшерихии, палочки протея, псевдомонады и др. Для того чтобы условно-патогенные микроорганизмы вызвали заболевание, необходимы два условия: 1) очень большая концентрация условных патогенов; 2) резко сниженная естественная сопротивляемость (иммунная защита) макроорганизма. Оппортунистические инфекции нередко называют аутоинфекциями, или эндогенными инфекциями, так как многие микроорганизмы-оппортунисты входят в состав естественного (нормального) микробного комплекса тела человека. 7. Патогенные микроорганизмы. Патогенность и вирулентность Очень немногие (приблизительно 1/30 000 часть всех известных) микроорганизмы представляют угрозу для людей и называются патогенными, т. е. вызывающими инфекционные заболевания. Считается, что патогенные микроорганизмы произошли от сапротрофных, приспособившихся в процессе эволюции к паразитическому существованию в различных тканях и органах животных и растительных организмов. Таким образом, патогенность — это видовой признак микроорганизмов, который передается по наследству и закреплен в геноме, т. е. это генотипический признак. Однако, по современным представлениям, патогенность — свойство, широко распространенное у самых разных микроорганизмов, которое может проявляться регулярно, периодически или случайно. Например, патогенность условно-патогенных микроорганизмов для человека и теплокровных не является необходимым условием существования, а определяется иммунным статусом макроорганизма. Патогенность в отношении человека и животных могут проявлять также истинные сапротрофы — обитатели почв и водоемов. Патогенность неодинаково проявляется у разных представителей одного вида. Для оценки степени патогенности используют термин вирулентность. Если термин «патогенность» применяют в отношении видов микроорганизмов, то термин «вирулентность» — в отношении штаммов внутри видов. В целом «патогенность» и «вирулентность» — понятия близкие, однако под патогенностью понимают качественное проявление свойств вида, т. е. способность вызывать болезнь, а под вирулентностью — количественную оценку, т. е. меру, степень патогенности. Вирулентность можно повышать и понижать. Путем селекции при определенных условиях можно получить и авирулентные штаммы. Так, Л. Пастер получил вакцину против сибирской язвы путем выращивания возбудителя при высокой температуре (42 0C). В результате произошла утрата плазмид, определяющих патогенность возбудителя сибирской язвы Bacillus anthracis. Количественные показатели вирулентности выражаются в DLM (dosis letalis minima). DLM — минимальное количество микроорганизмов, которое способно вызвать гибель 80% опытных животных за определенный срок. Статистически наиболее достоверным критерием считается DL50 — доза патогенных микроорганизмов, убивающая половину зараженных животных. Бактерии считаются патогенными , если они могут: 1) инфицировать слизистые поверхности или поврежденные кожные покровы (зоны первичного инфицирования) макроорганизма; 2) проникать через них в организм хозяина; 3) размножаться внутри организма хозяина; 4) противодействовать защитным механизмам макроорганизма; 5) причинять организму хозяина вред. Реализация этих действий возможна при наличии следующих факторов патогенности бактерий. 1.Адгезия (прикрепление) и колонизаци я (заселение) 2.Инвазия (проникновение в клетку хозяина) З.Токсинообразование Все болезнетворные для организма человека микроорганизмы разделены на 4 группы в зависимости от степени их опасности для человека. |