практика угату. 3 Организационная структура вуза

Скачать 143.34 Kb. Скачать 143.34 Kb.

|

|

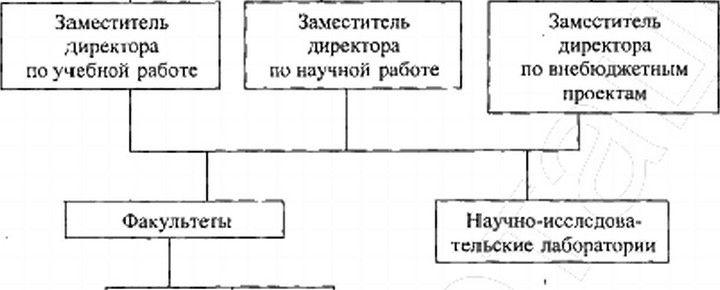

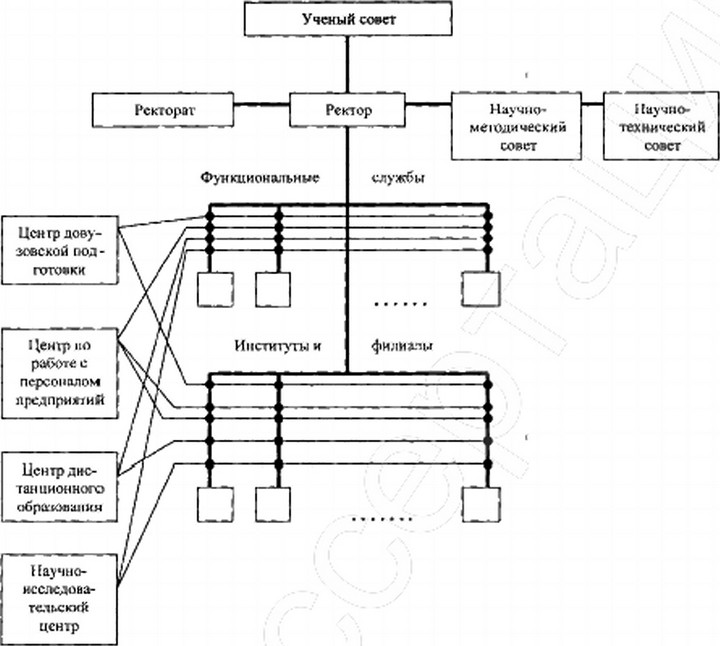

3.2. Организационная структура вуза Под организационной структурой управления в настоящей работе понимается целостная совокупность соединенных между собой информационными связями элементов объекта и органа управления, объединенная в рамках достижения определенных целей. Она отражает строение системы управления, содержанием которой являются функции управления, вертикальное и горизонтальное соотношение уровней управления, а также количество и взаимосвязь структурных подразделений в пределах каждого уровня (II]. Так как элементы во всех вузовских системах управления во многом схожи, то основным критерием отличия структур считают организацию взаимосвязей. Как отмечалось в З.1., одним из принципов построения сложных организационных систем является иерархичность. Многоуровневые системы управления, основанные на концепции иерархической структуры, функционируют в организациях различных отраслей. Нам представляется, что система управлении современным вузом должна содержать три основных уровня: стратегический, функциональный и оперативный. На стратегическом уровне вырабатывается реакция на глобальные изменения во внешней среде, корректируются цели деятельности вуза в соответствии с выполняемой миссией, выбирается стратегия деятельности, подготавливаются системы, структуры и управленческая культура для реализации стратегии. Стратегия включает набор целевых установок для функционального уровня управления. 11а нем происходит адаптация вуза к изменениям в рыночной среде внутри отдельных областей и направлений деятельности, формируются целевые установки для соответствующих функций. На оперативном уровне формируется план деятельности по каждому подразделению и осуществляется управление разработкой и реализацией образовательных услуг и программ, продуктов научно-исследовательской и инновационной деятельности. Иерархический тип структуры имеет много разновидностей. Безусловный приоритет в России сейчас принадлежит линейно-функциональной структуре. В подавляющем большинстве отечественных вузов также реализуются различные варианты линейно-функциональных схем управления (см. например, [102]). Плюсы и минусы линейно-функциональных структур достаточно хо-рошо известны [40, 159, 163]. Подобная организация управления отличается высокой компетентностью специалистов, отвечающих за выполнение конкретных функций, широкими возможностями централизованного контроля стратегических результатов. Линейно-функциональная структура управления нацелена и хорошо подходит' при выполнении постоянно повторяющихся рутинных задач, не требующих оперативного принятия решений. К недостаткам линейно-функциональных структур относят: неадекватность реакции системы управления на требования внешней среды; чрезмерная централизация оперативного управления; формирование нерациональных информационных потоков; неразвитость горизонтальных связей между структурными подразделениями. Существующая линейно-функциональная структура управления в вузах, не претерпевшая в последние годы существенных изменений, как уже отмечалось выше, не позволяет вузу адекватно и оперативно реагировать па изменения внешней срсды и адаптироваться к современным экономическим реалиям. Поэтому представляется необходимой радикальная реконструкция системы управления вузом с целыо обеспечения реализации рыночных механизмов поведения. Подобная перестройка предполагает децентрализацию управления и предоставление относительной оперативной и финансовой самостоятельно- сти отдельным подразделениям. Такой тип управления характерен для диви- зиональных структур, где за центральной администрацией остаются функции разработки стратегии развития и жесткого контроля по общекорпора- тивиым вопросам, а часть или даже все «штабные» функции (планирование, учет, финансовое управление и др.) передаются подразделениям. В результате управленческие ресурсы верхнего эшелона высвобождаются для решения стратегаческих задач. Процесс децентрализации управления вузом имеет четкую внутреннюю логику: с ростом неопределенности и дифференцированности внешней среды наблюдается усложнение базовых функций системы управления. В свою очередь, децентрализация, как и любой другой эволюционный этап, является адаптационным процессом, реакцией организации на усложнение определенных базовых функций. Дившиоиальпая структура управления позволяет оперативно учиты- вать меняющиеся запросы потребителей, предвидеть перемены во внешней среде и оперативно реагировать на них. Кроме того, дивнзнональная структура дает возможность по-новому решать проблему распределения матери-альных стимулов по горизонтали, так как руководитель среднего звена владеет более достоверной информацией о степени участия работника в реализации задач своего подразделения. Представляется, что в организационной структуре вуза в качестве ав-тономных подразделений (дивизионов) должны выступать профильные институты и филиалы вуза. В этом случае центральная администрация вуза делегирует указанным подразделениям функции разработки и реализации образовательных программ, услуг и научных иродузстов, финансового управления, учета. Важнейшей задачей руководителей подразделений становится поиск дополнительных источников финансирования/ При данной модели управления, по образному выражению авторов работы [165], «подразделения университетов как бы покупают услуги центральной администрации». Важ- нейшей задачей руководства вуза при этом являет ся обеспечение контроля за соответствием тенденций развития подразделений стратегическим задачам учебного заведения, а также согласование интересов отдельных подразделений. Дивизиональный принцип, как мы его трактуем в данной работе, хорошо согласуется с сформулированной И. Ансоффом концепцией стратегических зон хозяйствования (СЗХ) и стратегических хозяйственных центров (СХЦ) 18]. Здесь иод стратегической зоной хозяйствования понимается отдельный сегмент окружения, на который фирма имеет (или хочет получить) выход. Стратегический хозяйственный центр - это внутрифирменная организационная единица, отвечающая за выработку стратегических позиций фирмы в одной или нескольких СЗХ. В рамках вуза стратегический хозяйственный центр, по нашему мнению, может быть охарактеризован следующими признаками: I выполнение самостоятельных рыночных задач при помощи собственных образовательных услуг и продуктов в рамках четко сформулированных целей; наличие четко определенных внешних конкурентов, с которыми данная стратегическая единица конкурирует на рынке; относительная хозяйственная самостоятельность при реализации ключевых функций; ответственность за результаты собственной хозяйственной деятельности. В вузах, управление которых построено по дивизионадыюму принципу, роль СХЦ возлагается на обособленные бизнес-единицы - институты, образовательные и научно-исследовательские центры. При этом право принятия решений на уровне этих бизнес-единиц делегируется их руководителям. Каждое подразделение функционирует как независимый центр прибыли, руководитель которого наделен полной от-ветственностью за прибыли и убытки, имеет полную свободу распоряжаться выделенными ему ресурсами и полномочия планировать и направлять работу подразделения так, чтобы оптимизировать результаты деятельности. Стратегические зоны хозяйствования вуза и соответственно дивизио- нальные структуры строятся по двум признакам: по географическому - обособленные структуры вуза (филиалы); по виду образовательных услуг и продуктов специализированные учебные институты. Нужно отметить, что руководители хозяйственных подразделений осуществляют также стратегическое планирование в рамках своей зоны хо-зяйствования; .они распоряжаются ресурсами, финансами и полномочиями для выполнения стратегических планов, вплоть до разработки новых видов образовательных продуктов и услуг, создания оригинальных образовательных технологий, поиска новых рынков. Однако очевидно, что если реализация стратегии зависит от дивизионов вуза, то и процесс се разработки должен строиться при их участии и взаимодействии, что налагает большую ответственность на руководство вуза. В функции центральной администрации вуза входит : формирование номенклатуры стратегических зон хозяйствования и организация соответствующих структурных подразделений; определение круга задач и стратегической ответственности для структурных подразделений; обеспечение координации деятельности стратегических хозяйственных центров и оперативного перераспределения ресурсов между ними; обеспечение быстрой реакции на возмущение стратегического характера. • В качестве задач текущей деятельности центральной администрации вуза можно выделить следующие: организация инвестиций в структурные подразделения; контроль финансовой деятельности подразделений; контроль прибыльности подразделений: оптимизация общсвузовскнх интересов; управление общевузовским портфелем заказов на образовательные и научно-консалтинговые услуги и продукты; взаимодействие с общественностью, создание благоприятного имиджа вуза; подбор, повышение квалификации и мотивация руководителей структурных подразделений и функциональных служб; развитие делового потенциала пуза. Нам представляется, что дивизиональная схема построения вуза может выглядеть так, как это показано на рис.3.2.1. Организационная схема построения профильного учебного института при дивизиональной структуре может иметь следующий вид (рис.3.2.2.). очевидно, что каждый заместитель директора имеет штабную службу для реализации возложенных функций. Ученый совет Ректорат Ректор Научно- методический CORCT Научно- технический совет Стратегический уровень Функциональный уровень • Институты Филиалы Оперативный уровень Рис. 3.2.1. Днвизиональная схема построения вуза X § а •х с. и ? с. S IE Й г s 5 С 5 О Ж •8 X я S 8 X § S СП II 2 2. II II з: и г « < S X х> в в 3 о X С I С 5 е > j ? 3- 2 5 V Директор  Кафедры Рис.3.2.2. Организационная схема построения учебного института Достоинства линейно-функциональной и дипизиональной сгруктур управления вузом сведены в табл.3.2.1. Таблица 3.2.1. Характеристики структур управления вузом. Диви:*иональная -Пипе 1 Ьш-фу нкцнои; чы-:ая Стабильность Экономия на управленческих расходах Специализация и компетентность Ориентация на сложившийся рынок образовательных услуг и научных продуктов Гибкость Оперативность принятия решений Быстрое решение сложных межфункциональных проблем Ориентация на динамические рынки и новые виды образовательных услуг и технологий Заинтересованность руководителей и работников подразделений _ Разумеется, предлагаемая схема функционирования пуза, основанная на относительно самостоятельной деятельности стратегических хозяйственных центров (центров прибыли), имеет как свои преимущества, так и весьма существенные недостатки, которые необходимо учитывать. К несомненным достоинствам такой организации следует отнести чрезвычайно логичную и принципиально реализуемую схему передачи ответственности и делегирования полномочий 1» структурные подразделения; освобождение центральной администрации вуза от руганной работы, что обеспечивает возможности заниматься стратегией вуза. Положительным следует признать и тот факт, что деловая стратегия каждой бизнес-единицы может быть более тесно увязана с высшим окружением; повышение ответственности менеджеров структурных подразделений сопряжено одновременно с расширением их свободы в принятии управленческих решений, что дает им возможность самостоятельно определять ключевые виды деятельности, функциональные требования к персоналу, методы его мотивации. При реализации концепции стратегических хозяйственных центров следует, вероятно, ожидать возникновения целого ряда сложностей и недостатков: па начальном этапе реализации концепции неизбежно дублирование управленческих функций на уроне центральной администрации вуза и уровне структурных подразделений; болезненной является проблема разделения управленческих функций между центральной администрацией и структурными подразделениями; возникает определенная зависимость центральной администрации вуза от руководителей структурных подразделений; возможна борьба структурных подразделений за распределение обще- вузовских ресурсов и за стратегические зоны хозяйствования; конкуренция между бизнес-единицами не способствует их сотрудничеству, в результате весьма затруднительным является разработка и внедрение совместных образовательных услуг и продуктов, сложно обеспечить синергетнчсский эффект от деятельности отдельных структур. Перечисленные недостатки могут быть успешно устранены лишь при высоком уровне профессионализма и компетентности, а также наличии лидерских качеств у высшего руководства вуза - ректора и проректоров по основным направлениям деятельности. Это условие является обязательным для реализации концепции децентрализации управления вузом. Однако дивнзнональная структура управления также не в полной мере соответствует логике развития современного университета предпринимательского типа. Во-первых, возникают новые задачи в области образовательной деятельности, в частности, по работе с корпоративными клиентами (переподготовка и повышение квалификации персонала), с определенными группами населения региона (довузовская подготовка школьников и других лиц, обучение незанятого населения, обучение инвалидов, гражданская переподготовка офицеров, обучение лиц, находящихся в местах лишения свободы и др.). Отдельный модуль составляют задачи, связанные с разработкой и реализацией технологий дистанционного обучения. Во-вторых, в настоящей работе вуз рассматривается, в первую очередь, как образовательная организация, т.е. мы считаем, что операционное ядро вуза сконцентрировано вокруг реализуемых образовательных про- грамм. Между тем, все крупные вузы обеспечивают качественное образование на базе научных исследований, проводимых их академическим персоналом. Научные исследования являются не только вспомогательным средством обеспечения учебного процесса, но и самостоятельным продуктом деятельности вуза выраженным либо в виде научного знания, либо в виде коммер- циолизусмых технологий. Потребности научной деятельности и сформулированные выше оперативные образовательные задачи требуют организации дополнительных структур - образовательных и научных центров, научно-исследовательских институтов. Эти структурные подразделения могут быть интерпретированы как горизонтальные структуры, поскольку объединяют работающих по совместительству преподавателей разных учебных институтов. Руководители и функциональные специалисты по отдельным направлениям (бухгалтерский учет, финансовое управление, маркетинг и др.) могут работать в горизонтальных структурах как на штатной основе, так и по совместительству. В результате возникает матричная cipyKiypa, которая представляет собой решетчатую организацию, построенную на принципе двойного подчинения исполнителей; с одной стороны - непосредственному руководителю функциональной службы или учебного института (филиала), с другой - руководителю образовательного или научного центра. В данном случае матричная структура образована наложением проектной структуры па дивизиональную структуру управления вузом. Очевидно, что элементы матричной структуры охватывают не весь вуз, а только его часть. Матричная структура управления обеспечивает гибкость и оперативность в перераспределении ресурсов, ликвидирует промежуточные звенья при управлении отдельными проектами и программами, позволяет наладить кооперацию и деловое сотрудничество между учебными институтами и различными функциональными службами. На рис.3.2.3. приведена условная схема построения вуза, основанная на дивнзиональном принципе с элементами матричной структуры.  Рис.3.2.3. Схема днвизионального построения вуза с элементами матричной структуры {пример условный) ¦ |