лекция. Лекция 5. 5 основы биомеханического контроля (2 часа)

Скачать 449.63 Kb. Скачать 449.63 Kb.

|

|

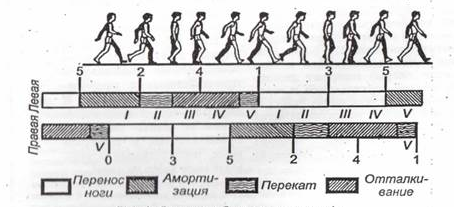

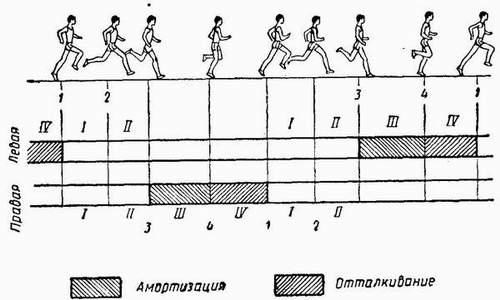

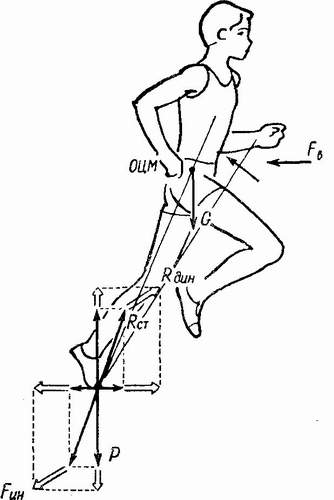

5.1. основы биомеханического контроля (2 часа) Цель лекции: – ознакомить студентов с основами биомеханического контроля при выполнении физических упражнений, вооружить знаниями, необходимыми для эффективного применения физических упражнений в качестве средства физического воспитания и повышения уровня спортивных достижений. Задачи лекции: − изучить биомеханические основы циклических движений, прыжков, переместительных движений и движений вокруг осей. − на основе биомеханического анализа объективной информации выбирать эффективные направления совершенствования техники спортивных движений, − прогнозировать и корректировать двигательные ошибки. Вопросы лекции: 1. Биомеханические основы циклических движений. 1.1 Биомеханика ходьбы и бега 1.2 Биомеханика передвижений с опорой на воду 1.2.1 Биомеханика плавания 1.2.2 Биомеханика гребли 1.3 Биомеханика передвижений со скольжением 1.4. Биомеханика передвижений с механическими преобразователями движения 2. Биомеханические основы прыжков. 3. Биомеханические основы переместительных движений. 3.1 Закономерности полета спортивных снарядов 3.2 Сообщение движения спортивным снарядам 4. Биомеханика движений вокруг осей. 4.1 Вращательные движения тела при опоре 4.2 Основные способы управления движениями вокруг осей 4.2.1 Создание вращения вокруг поперечной оси 4.2.2 Создание вращения вокруг продольной оси Вопрос 1. Биомеханические основы циклических движений 1.1 Биомеханика ходьбы и бега Ходьба и бег – естественные способы передвижения человека и в их структуре много общего. В ходьбе и беге происходит постоянное повторение движений (цикличность). Циклом в ходьбе и беге является двойной шаг. Характерная особенность ходьбы – наличие постоянного контакта с грунтом одной (период одиночной опоры) или обеих ног (период двойной опоры). В беге структура цикла несколько иная, т.к. в нем период двухопорного положения заменяется фазой полета. Цикл ходьбы состоит из периода одиночной опоры (когда с поверхностью соприкасается только одна нога) и периода двойной опоры (когда вынесенная вперед конечность уже касается опоры, а находящаяся сзади нога еще не отделилась от нее). Периоды состоят из фаз. Между фазами имеются моменты – мгновенные положения, после которых происходят изменения движения (граничные позы). Фаза имеет продолжительность, а момент не имеет. В одном цикле два периода одиночной опоры и два двойной (для правой и для левой ноги). Последовательность чередования фаз в ходьбе для одной ноги с момента отрыва ее от опоры (И.В. Лазарев, 1999) (рисунок 5.1):  Рисунок 5.1 – Фазы ходьбы, граничные позы и элементарные действия (по Д.Д. Донскому) − фаза 1 – перенос правой ноги от момента отрыва до момента вертикали (когда ОЦТ тела находится точно над опорой, а правая нога начинает опережать левую); − фаза 2 – вынос правой ноги вперед от момента положения вертикали до момента постановки ноги на опору (начало периода двойной опоры); − фаза 3 – амортизационное сгибание ноги от момента постановки пятки правой ноги на опору до момента ее постановки на всю стопу; − фаза 4 – перекат от момента постановки правой ноги на полную стопу до момента положения вертикали; − фаза 5 – разгибание правой ноги от момента положения вертикали до момента постановки левой ноги на опору (начало периода двойной опоры); − фаза 6 – отталкивание стопой правой ноги от момента постановки левой ноги на опору до момента отрыва правой ноги от опоры. При ходьбе амплитуда в тазобедренных суставах значительно превышает амплитуду других суставных движений. Именно благодаря этим суставным движениям, играющим роль главных управляющих движений, достигается основной эффект перемещения тела спортсмена по горизонтали. Это, прежде всего, относится к движению в тазобедренном суставе опорной ноги. В фазе передней опоры сила тяжести замедляет продвижение тела вперед и как бы опрокидывает его назад, поэтому человек вынужден производить более активные действия в тазобедренном суставе опорной ноги. Часто в этот момент скорость перемещения всего тела несколько замедляется. Однако все зависит от приложенных мышечных усилий. При достаточных усилиях в этой фазе шага скорость тела может даже возрастать. Сохранение вертикальной ориентации туловища в ходьбе существенно облегчается относительно продолжительной двухопорной фазой шага. Движения в коленных суставах могут внести существенные коррективы в ориентацию тела и перемещению его ОЦТ. Так, активные сгибательные движения в колене опорной ноги способствуют перемещению ОЦТ тела вперед и повороту туловища назад. Соответственно разгибательные движения приводят к противоположному эффекту – повороту туловища вперед и перемещению ОЦТ тела назад. Оба этих движения, сгибательное и разгибательное, производятся в обычной ходьбе с относительно небольшой амплитудой и в течение одного периода опоры ноги. Поэтому их воздействие на горизонтальное перемещение тела и его ориентацию практически взаимно уничтожаются. Более существенно сказываются движения в коленях на вертикальном перемещении ОЦТ тела. Благодаря им можно уменьшить колебания ОЦТ тела в этом направлении. Для этого выпрямленная нога ставится на опору с пятки, а когда туловище приближается к точке опоры, производится сгибание и последующее разгибание колена по мере перемещения туловища вперед от места опоры. Таким образом, достигается большая прямолинейность перемещения туловища, и уменьшаются энергозатраты спортсмена при ходьбе. При нешироком шаге необходимость в таких корректирующих управляющих движениях практически отпадает, поскольку ОЦТ поднимается в этом случае незначительно. Изменение угла в коленном суставе маховой ноги в малой степени влияет на перемещение всего спортсмена, поскольку этот сустав расположен на периферии от опоры по кинематической цепи и собственный момент инерции и масса голени относительно малы. Своеобразному удлинению ноги в фазе задней опоры способствуют и разгибательные движения в голеностопных суставах в сочетании с движением в плюснепальцевом суставе ноги. Поэтому в конце широкого шага человек обычно поднимается на носок. Такие суставные движения способствуют горизонтальному перемещению, но это перемещение по сравнению с эффектом сгибательно-разгибательных движений в тазобедренных суставах невелико и за редким исключением им можно пренебречь. В фазе передней опоры эти суставные движения практически не используются и голеностопный сустав расслаблен. Однако в двухопорной фазе подобные движения способствуют продвижению тела вперед и частичному восстановлению его ориентации (В.Т. Назаров, 1984). Как уже отмечалось, в отличие от ходьбы цикл бега состоит из двух периодов: одиночной опоры и полета. Период опоры состоит из двух фаз: амортизации и отталкивания; а период полета – из фазы подъема ОЦТ тела и фазы снижения ОЦТ тела (рисунок 5.2):  Рисунок 5.2 - Фазы и граничные позы бега (по Д.Д. Донскому) − фаза 1 (фаза подъема ОЦТ тела) начинается с момента отрыва ноги от опоры и продолжается до момента наивысшей траектории ОЦТ тела; − фаза 2 (фаза снижения ОЦТ тела) – с момента наивысшей точки траектории ОЦТ и продолжается до момента постановки ноги на опору (начало периода опоры); − фаза 3 (фаза амортизации) – с момента постановки ноги на место отталкивания и продолжается до момента наибольшего сгибания опорной ноги в суставах (этот момент совпадает с моментом положения вертикали и с моментом самого низкого положения ОЦТ); − фаза 4 (фаза отталкивания) – от момента наибольшего сгибания опорной ноги в суставах и продолжается до момента отрыва ноги от опоры (И.В. Лазарев, 1999). Человек является самодвижущейся системой, поскольку первопричиной его движений служат внутренние силы, создаваемые мышцами и приложенные к подвижным звеньям тела. К внутренним относятся и силы инерции, приложенные к центрам тяжести разгоняемых и тормозимых звеньев тела («фиктивные» силы инерции) или к другим звеньям тела либо к внешним предметам («реальные» силы инерции). Сила инерции равна произведению массы всего тела или отдельного звена на его ускорение и направлена в сторону, противоположную ускорению. Поэтому сила инерции замедляет и разгон, и торможение. Независимо от действий в ходьбе и беге наряду с внутренними силами на человека действуют внешние силы (рисунок 5.3): 1) сила тяжести приложена к ОЦТ тела и равна произведению массы тела на ускорение земного притяжения; 2) сила реакции опоры проявляется только в опорном периоде, не является движущей силой. Ее измеряют и изображают графически для того, чтобы определить результат совместного действия всех сил (и внутренних, и внешних). Отталкиваясь от опоры, человек воздействует на нее с силой отталкивания, которая состоит из двух компонентов: статического (веса (постоянного и равного силе тяжести)) и динамического. Динамический компонент может иметь место только при движениях, выполняемых с ускорением, когда все тело или отдельные звенья разгоняются или тормозятся. Если линия действия силы реакции опоры не проходит через ОЦТ тела, то возникает опрокидывающий момент. На величину силы реакции опоры влияют свойства дорожки и материал, из которого изготовлена обувь; 3) сила сопротивления воздуха приложена к центру поверхности тела. Она увеличивается пропорционально квадрату скорости.  Рисунок 5.3 - Силы, действующие на человека во время ходьбы и бега: G – сила тяжести; Fин – сила инерции; Р – вес тела; Rст и Rдин – статический и динамический компоненты реакции опоры; FB– сила сопротивления воздуха При ходьбе и беге механическая энергия определяется скоростями движения тела и его звеньев и их расположением, т.е. кинетической и потенциальной энергией. При ходьбе и беге человек затрачивает энергию не только на горизонтальные, но и на вертикальные и поперечные перемещения ОЦТ. В зависимости от фазы цикла величина кинетической и потенциальной энергии тела изменяется. Характер этих изменений в ходьбе и беге принципиально различен. Кинетическая и потенциальная энергия в ходьбе изменяется в противофазе (например, в момент постановки ноги на опору максимум кинетической энергии совпадает с минимумом потенциальной), а в беге – синфазно (например, в высшей точке полета максимум кинетической энергии совпадает с максимумом потенциальной). Следовательно, при ходьбе происходит рекуперация энергии, т.е. ее сохранение путем перехода кинетической энергии в потенциальную энергию гравитации и обратно, а при беге этот вид рекуперации практически отсутствует. Зато при беге значительно более выражен другой вид рекуперации, когда кинетическая энергия переходит в потенциальную энергию сокращающихся мышц, действующих подобно пружине. Энергозатраты на 1 м пути при ходьбе меньше, чем при беге, но только при низких скоростях передвижения. При высоких скоростях бег, наоборот, экономичнее ходьбы. Зона, где более выгоден бег, отделена от зоны, где более выгодна ходьба, граничной скоростью. Граничная скорость определяется числом Фруда [Ф] , которое вычисляется по формуле:  , (5.1) , (5.1)где [ν] – скорость передвижения человека; [L0] – высота ОЦТ при основной стойке, g = 9,8 м/с2 . Если число Фруда меньше единицы (Ф < 1), то выгоднее ходьба, а при (Ф > 1) выгоднее бег. Граничная скорость соответствует условию (Ф = 1). Энергетические затраты зависят от многих факторов, в т.ч. от сочетания длины и частоты шагов. При слишком коротких или чересчур длинных шагах (недостаточная или чрезмерная сила отталкивания) энергозатраты на 1 м пути выше, чем при оптимальном сочетании длины и частоты шагов. В ходьбе и беге полезной работой является только горизонтальная внешняя работа. Вертикальные и поперечные перемещения тела относятся к непроизводительным движениям. При полном же отсутствии вертикальных колебаний их энергетическая стоимость возрастает, т.к. движения становятся скованными и теряется та часть энергии, которая при естественной технике движений рекуперируется (Уткин В.Л., 1989). 1.2. Биомеханика передвижений с опорой на воду К передвижениям с опорой на воду относятся плавание и гребля. 1.2.1. Биомеханика плавания Передвижение при плавании происходит за счет того, что кинематические цепи тела действуют как лопасти, двигающие его вперед за счет силы лобового сопротивления, т.е. для движения вперед вода должна отбрасываться назад. В плавании различают гребковое (рабочее) движение, создающее силу тяги и продвигающее пловца вперед, а также подготовительное движение – перемещение звеньев тела в исходное положение для подготовки к выполнению следующего гребка. Шаг пловца характеризует расстояние, на которое он продвигается за один цикл движений. Гребковый шаг пловца – длина гребкового движения по горизонтальной составляющей, учитывая кратчайшее расстояние между началом и завершением гребкового движения. Траектория гребкового движения характеризует направление и величину пути кисти или стопы от начала и до конца цикла. При этом различают абсолютные траектории, которые раскрывают сущность движения отдельного звена по отношению к подвижному телу, или относительные – выявленные по отношению к неподвижному телу. При плавании на спортсмена действуют вертикально и горизонтально направленные силы (Уткин В.Л., 1989). Вертикально-направленные силы: 1) сила тяжести приложена к ОЦТ тела и равна произведению массы тела на ускорение земного притяжения; 2) выталкивающая (архимедова) сила приложена к центру объема тела пловца. Центр объема, как правило, не совпадает с ОЦТ. Поэтому выталкивающая сила обладает некоторым моментом относительно ОЦТ. Благодаря действию такого момента силы свободное в воде тело будет поворачиваться вокруг ОЦТ, пока ОЦТ и центр объема не расположатся на одной вертикальной прямой. Несовпадение этих центров объясняется неоднородной плотностью тела человека. Удельный вес ног, как правило, выше удельного веса других частей тела. Поэтому, расположившись горизонтально в воде в позе основной стойки, можно заметить, как ноги начнут опускаться вниз. Однако, изменяя позу тела, можно найти такое взаимное расположение звеньев, что ОЦТ и центр объема расположатся по одной вертикальной прямой и при этом не будет исключена возможность свободного дыхания (В.Т. Назаров, 1984); 3) подъемная сила появляется при обтекании тела потоком воды. Горизонтально-направленные силы: 1) продвигающая сила (или сила тяги). Она возникает в результате действий руками и ногами. Значительно больший эффект дает гребок рукой по зигзагообразной траектории, вид которой зависит от особенностей телосложения и двигательных качеств; 2) силы сопротивления: а) сила лобового сопротивления создается водой непосредственно впереди или в любой части тела. При анализе техники плавания этот вид сопротивления очень важен. Поскольку лобовое сопротивление пропорционально квадрату скорости движения сегмента тела относительно воды, то если вода и сегмент тела движутся в одном и том же направлении, их относительная скорость падает и соответственно движущая сила, действующая на пловца, заметно снижается. С этим можно справиться, проведя гребок, при котором гребущее звено движется по криволинейной траектории для того, чтобы рука могла опираться на невозмущенную массу воды; б) сила сопротивления вихреобразования, зависящая от формы и характера поверхности тела. В тех местах, где струи воды отрываются от поверхности тела, образуются завихрения и по закону Бернулли давление понижается. Из-за разности давлений возникает сила, которая как бы отсасывает тело назад. Она и называется силой сопротивления вихреобразования. Незначительные изменения положения тела, не увеличивающие модель тела, могут ухудшить его обтекаемость. Во время скольжения опускание головы пловца вниз увеличивает сопротивление на 8–12%, а отклонение ее от оптимального положения вверх – на 10–20%; в) сила трения о воду: устья пор и складки кожи, волоски на коже, рыхлый или ворсистый материал костюма пловца способствуют увеличению сопротивления; г) сила сопротивления волнообразования: пловец, находящийся у грани водной и воздушной среды, поднимает частицы воды выше среднего уровня водной поверхности. Они уже не удерживаются давлением среды, и пловцу приходится преодолевать еще и силу тяжести смещенных частиц воды. Силы инерции: ускоряемых и тормозимых звеньев и всего тела стоят отдельно. Их не отнесешь к горизонтальным или вертикальным, поскольку сила инерции направлена противоположно ускорению и равна произведению массы на ускорение. Движущая сила пловца является итогом совместного действия подъемной силы и силы лобового сопротивления гребущих сегментов. Это действие определяет направление движения и его скорость (рисунок 5.4). Когда траектория движения руки не параллельна направлению, перемещения всего тела и не находится под прямым углом к этому направлению, движущая сила слагается из подъемной силы и силы лобового сопротивления. Подъемная сила преобладает при погружении рук в воду, а сила лобового сопротивления – при гребке руками (К. Бартхельс, 1974).  Рисунок 5.4 - Возникновение движущей силы в воде Из тормозящих сил наиболее велика сила лобового сопротивления воды и сила сопротивления вихреобразования. Обе они снижаются с уменьшением угла атаки, т.е. угла между продольной осью тела и направлением движения. Чем меньше угол атаки, тем меньше: 1) модель тела и, следовательно, сила лобового сопротивления; 2) поверхность отрыва струй воды и, следовательно, сила сопротивления вихреобразования. Таким образом, пловец должен выбирать положение тела по возможности горизонтальное и вытянутое в направлении передвижения. Пловцы низкой квалификации показывают невысокую скорость, в частности, потому что их тело находится в плохообтекаемом положении, увлекает за собой большую массу воды и образует позади себя водяные вихри. Основные требования к технике и тактике пловца вытекают из закономерностей динамики и энергетики плавания. Наиболее общим является требование максимизировать силу тяги и минимизировать сумму тормозящих сил. Максимизация силы тяги достигается предельным повышением силы взаимодействия пловца с водой при гребковых действиях руками и отталкивании ногами (в брассе). На всем протяжении гребка рука должна перемещаться в воде с ускорением, благодаря чему хороший пловец непрерывно ощущает «опору на воду». Поддерживать высокую силу тяги на всей дистанции человек может только в том случае, если до самого финиша сохранит достаточно энергии. Но плавание весьма энергоемкий вид двигательной деятельности. Поэтому здесь особенно важно исключить непроизводительные затраты энергии. С этой целью: 1) устраняют лишние движения; 2) выбирают оптимальный (наиболее экономичный) темп движений; 3) стараются снизить величины тормозящих сил; 4) устраняют непроизводительные мышечные напряжения. В плавании, как ни в одном другом виде спорта, важно умение расслаблять те мышцы, которые в данный момент не участвуют в выполнении продвигающей работы. Поэтому, например, в кроле при проносе над водой рука должна двигаться с минимальным напряжением. Также и при плавании брассом, в фазе скольжения (которая в спортивном плавании сокращается до минимума), большинство мышц расслаблено. Для снижения непроизводительных затрат энергии следует уменьшать внутрицикловые колебания скорости. В кроле они меньше, чем в брассе. Это достигается непрерывной работой ног кролиста и тем, что одна рука начинает гребок захватом в тот момент, когда другая рука еще не завершила отталкивание. Все сказанное объясняет, почему кроль является более скоростным стилем, чем брасс. Принятая при плавании кролем кинематика двигательных действий обеспечивает меньшие величины сил лобового сопротивления, сопротивления вихреобразования и сил инерции, разгоняемых и тормозимых звеньев тела (В.Л. Уткин, 1989). |