Витамины. 9. Фармакологія ретинолу ацетату, ергокальциферолу, токоферолу ацетату, вікасолу. 10. Показання та протипоказання до застосування жиророзчинних вітамінних препаратів.

Скачать 1.56 Mb. Скачать 1.56 Mb.

|

|

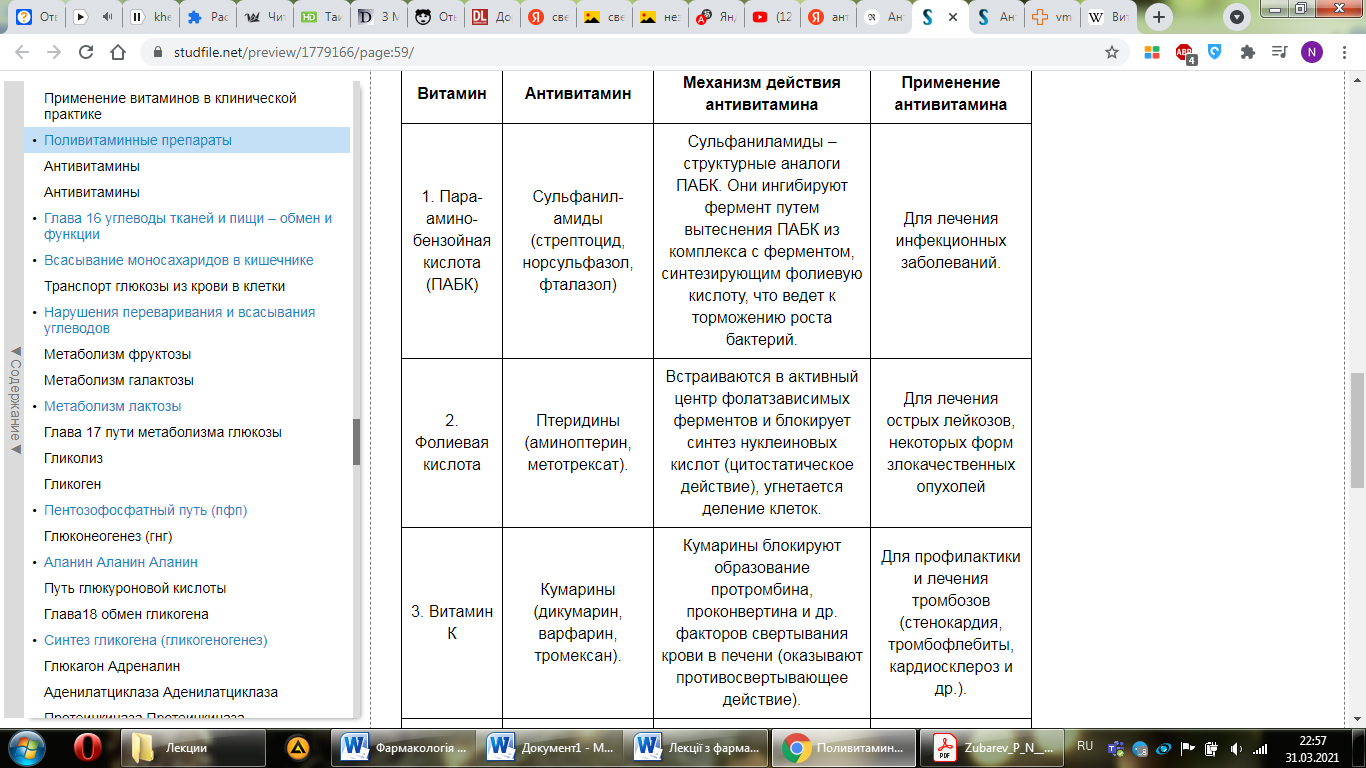

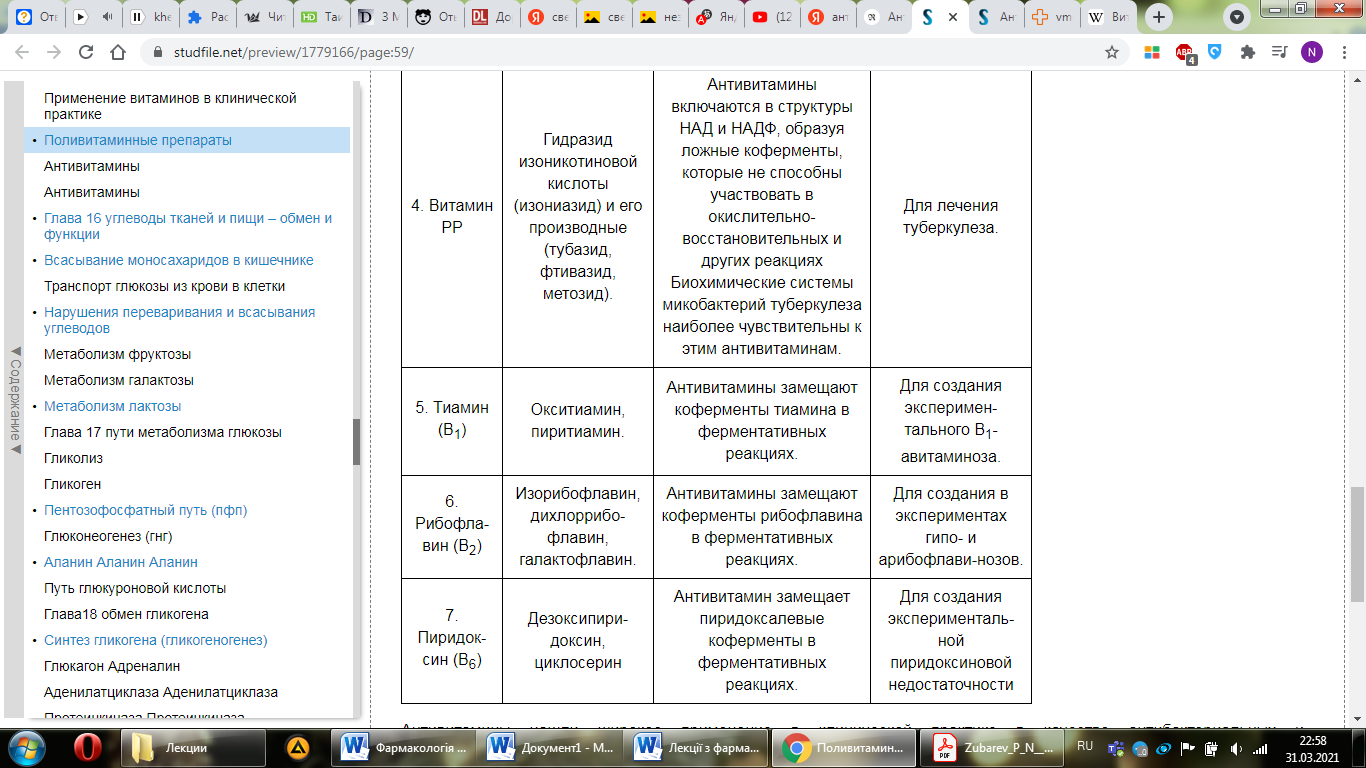

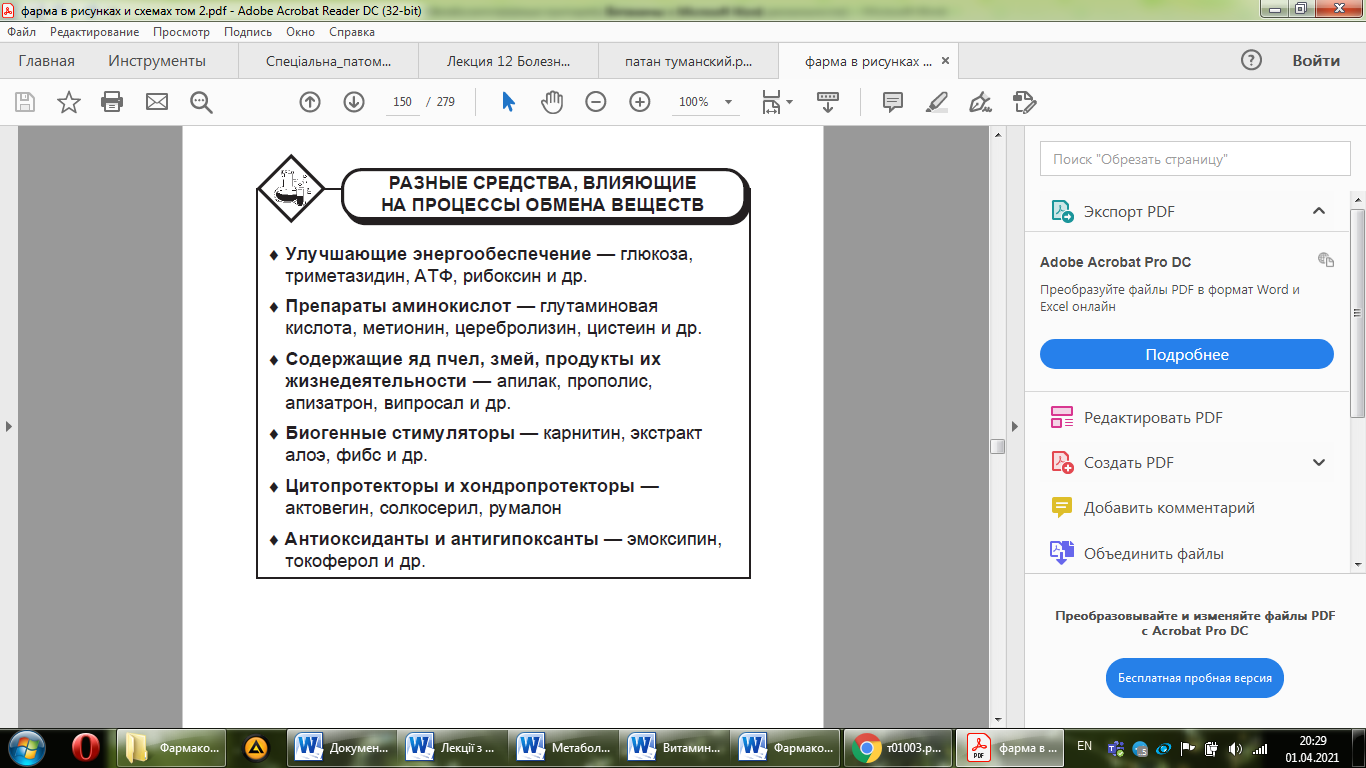

Показание: повышенная кровоточивость, обусловленная недостаточным образованием факторов свертывания, передозировкой антикоагулянтов, во время подготовки к операции, а также при септических процессах, лучевой болезни, с целью профилактики в последние месяцы беременности и тому подобное. Основной формой витамина К, применяемого во врачебной практике, является его синтетический аналог – Викасол. Побочное действие. Гиперпротромбин-, гипертромбинемия, гипербилирубинемия, тромбоэмболия. В случае передозировки может развиться гипервитаминоз (гиперпротромбинемия). Противопоказание. Повышенная свертываемость крови, тромбоэмболии; явления гемолитической желтухи новорожденных; повышенная чувствительность к препарату. Антивитамины — группа органических соединений, подавляющих биологическую активность витаминов. Это соединения, близкие к витаминам по химическому строению, но обладающие противоположным биологическим действием. При попадании в организм антивитамины включаются вместо витаминов в реакции обмена веществ и тормозят или нарушают их нормальное течение. Это ведёт к витаминной недостаточности даже в тех случаях, когда соответствующий витамин поступает с пищей в достаточном количестве или образуется в самом организме. Например, антивитаминами витамина B1 (тиамина) являются пиритиамин и фермент тиаминаза, вызывающие явления полиневрита. Это может быть вследствие прямого взаимодействия с витаминами (например, аскорабтоксидаза – антивитамин аскорбиновой кислоты), что ведет к потере витаминной активности. Другие антивитамины препятствуют воздействию витаминов на субстраты, например – метотрексат –антивитамин фолиевой кислоты, неодикумарини – антивитамины викасола, акрихин – антивитамин рибофлавина. Основные механизмы действия антивитаминов: Блокада внутриклеточного метаболизма витамина; Разрушение витаминов; Модификация молекулы витамина; Блокада рецепторов клеток для витаминов. Антивитамины можно разделить на две основные группы: антивитамины, которые инактивируют витамин путем его разрушения или связывания его молекул в неактивные формы; антивитамины, замещающие коферменты (производные витаминов) в активных центрах ферментов. Примеры действия антивитаминов первой группы: а) яичный белок авидин связывается с биотином и образуется авидин-биотиновый комплекс, в котором биотин лишен активности, не растворим в воде, не всасывается из кишечника и не может быть использован как кофермент; б) фермент аскорбатоксидаза окисляет аскорбиновую кислоту; в) фермент тиаминаза разрушает тиамин (В1); г) фермент липооксидаза путём окисления разрушает провитамин А – каротин. Ко второй группе относятся вещества, структурноподобные витаминам. Они взаимодействуют с апоферментом и образуют неактивный ферментный комплекс по типу конкурентного ингибирования. Структурные аналоги витаминов могут оказывать существенное влияние на процессы обмена в организме, большинство из них применяются: а) как лечебные средства, специфично действующие на определенные биохимические и физиологические процессы; б) для создания экспериментальных авитаминозов у животных. Перечень антивитаминов (Смирнов В.И., 1974): Для витамина В1 (тиамин) – тиаминаза I и II, пиритиамин (неврологический синдром В1 недостаточности), неопиритиамин. Гидрокситиамин – (механизм действия) замещение коферментов – (область применения) экспериментальные гиповитаминозы; Для витамина В2 (рибофлавин) – изорибофлавин, галактофлавин, токсофлавин, акрихин, левомицетин, террамицин, тетрациклин, мегафен; Никотиновая кислота (В3) – изониазид - замещение коферментов – туберкулостатик; 3-ацетилпирин В5 – гомопантотеновая кислота - замещение коферментов - экспериментальные гиповитаминозы; Для витамина В6 (пиридоксин) – изониазид (замещение коферментов – туберкулостатик), циклосерин, токсопиримидин, 4-дезоксипиридоксин; Для витамина В12 (цианкобаламин) – 2-амино-метилпропанол В12; Вс (фолиевая кислота) – птеридин, аминоптерин, аметоптерин;- замещение коферментов – лечение лейкозов; ПАБК (пара-аминобензойная кислота) – сульфаниламиды и их производные – включаются вместо ПАБК в молекулу фолацина при синтезе у микроорганизмов, блокируют фолатзависимые реакции – лечение инфекционных заболеваний, вызванных ПАБК–зависимыми микроорганизмами. Для витамина С (аскорбинвая кислота) – аскорбиназа, глюкоаскорбиновая кислота; Для витамина Н (биотин) – авидин (белок из птичьих яиц), дестиобиотин; Для витамина К (филлохинон) – кумарин, дикумарин (снижает синтез протромбина печенью); Для витамина Е (токоферол) – 3-фенилфосфат, 3-ортокрезолфосфат. Антивитамины, проникая в клетку, вступают с витаминами или их производными в конкурентные отношения в соответствующих биохимических реакциях. Известно, что ряд витаминов входит в виде простатических групп – коферментов в связь с белками-апоферментами и образует ферменты. Антивитамины, имеющие структурные аналоги с витаминами за место связи их с белками и вытесняют витамины. Это приводит как к образованию неактивных комплексов, так и к усиленному выделению витаминов из о   рганизма и развитию эндогенной витаминной недостаточности. рганизма и развитию эндогенной витаминной недостаточности.12. Полівітамінні препарати. В природе витамины обычно встречаются в виде различных соединений. В ряде случаев витамины взаимно усиливают эффекты друг друга; в некоторых случаях токсичность витаминов уменьшается при комбинированном применении. Эти и другие особенности их действия создают основание для комбинированного их применения как в профилактических, так и в лечебных целях. Комбинация витаминов может осуществляться как путем индивидуального подбора соответствующих сочетаний, так и применением готовых препаратов. Существуют такие отечественные и зарубежные готовые поливитаминные препараты: Аевит, Ундевит, декамевит, Витрум, Прегнавит, алфавит, Эссенциале (комплекс витаминов и фосфолипидов). Юникап Олиговит, Мультитабс, Супрадин, Дуовит, таксофит, матерна, содержат витамины и микроэлементы. Применение поливитаминных препаратов должно быть строго обоснованным. Создано много готовых лекарственных форм поливитаминных препаратов, нередко с добавлением микроэлементов, аминокислот и др. веществ ("Пентовит", "Пангексавит", "Декавит", "Аэровит", "Ундевит", "Декамевит", "Глутамевит" и др.). Поливитаминные препараты: «Витус», «Гексавит», «Гендевит», «Антиоксикапс», «Аэровит», «Крепыш». Витаминно-минеральные комплексы: «Гравитус», «Витрум», «Кальций-D3 Никомед», «Магне В6», «Мульти-табс», «Центрум», «Пиковит», «Юникап». Витаминно-минеральные комплексы с биологически активными добавками: «Гериатрикс», «Алфавит», «Доктор Тайсс Геровитал», «Компливит», «Лизивит-С». 13 Класифікація метаболітотропних препаратів. 14. Поняття про метаболітотропну терапію. Метаболитные препараты — многочисленная группа разнообразных лекарственных средств, действие которых основано на восстановлении биохимических реакций обмена веществ, нарушенных патологическим процессом. Они могут быть средством заместительной, регулирующей и модулирующей терапии, применяться с профилактической и лечебной целью при распространенных заболеваниях. Среди них преобладают средства избирательного действия (кардио-, нейро-, гепатопротекторы), но их биоэнергетические свойства и способность воздействовать на универсальные звенья в обмене веществ обеспечивают им более широкий спектр защитного действия и восстановительного влияния на метаболическую адаптацию и гомеостаз организма. Поэтому понятие «метаболическая терапия» в широком смысле включает направленное воздействие на обмен веществ в клетках и тканях естественными медиаторами нервной и гуморальной регуляции метаболизма, самими метаболитами и их аналогами. В  плане рациональной классификации лекарственных средств этого типа действия заслуживает внимания их подразделение на средства регуляции метаболизма, реализующие свой эффект через посредников, и препараты, идентичные, или близкие по структуре к биосубстратам — постоянным участникам обмена веществ. Последняя группа средств, влияющих на энергетический и пластический обмен в мембранных структурах, цитоплазме и органелах клетки на молекулярном уровне, и может быть обозначена как метаболиты и их аналоги. К ним относятся продукты метаболизма, являющиеся субстратами энергетического обмена и синтеза структурных элементов клетки или регуляторами этих процессов. Под метаболитами понимают промежуточные продукты обмена веществ и кофакторы ферментов. Конечные продукты обмена веществ и энзимы, катализирующие реакции, в строгом, смысле не относятся к этой категории лекарственных средств. плане рациональной классификации лекарственных средств этого типа действия заслуживает внимания их подразделение на средства регуляции метаболизма, реализующие свой эффект через посредников, и препараты, идентичные, или близкие по структуре к биосубстратам — постоянным участникам обмена веществ. Последняя группа средств, влияющих на энергетический и пластический обмен в мембранных структурах, цитоплазме и органелах клетки на молекулярном уровне, и может быть обозначена как метаболиты и их аналоги. К ним относятся продукты метаболизма, являющиеся субстратами энергетического обмена и синтеза структурных элементов клетки или регуляторами этих процессов. Под метаболитами понимают промежуточные продукты обмена веществ и кофакторы ферментов. Конечные продукты обмена веществ и энзимы, катализирующие реакции, в строгом, смысле не относятся к этой категории лекарственных средств.Различают три основных направления применения метаболитов в лечебной практике: заместительная терапия (введение биосубстрата при его дефиците); регуляция (стимуляция, торможение) метаболизма, в том числе при наследственных нарушениях обмена веществ (галактоземия, фенилкетонурия и др.); применение метаболитов для избирательной доставки активного компонента препарата (кондукторная функция), модифицирования его фармакокинетики или снижения токсичности. Заместительная терапия обеспечивает восполнение недостатка метаболитов, необходимых для энергетического и пластического обмена клетки, хотя многие из метаболитных соединений не стали препаратами. В частности, при нарушениях биоэнергетики миокарда в последние 10-15 лет выявлен положительный эффект субстратов гликолиза (фруктозо-1,6-дифосфат фосфоенолпируват, гексозофосфат и др.), цикла трикарбоновых кислот (сукцинат-, малат-, альфа-кетоглутарат, креатинфосфата, глутаминовой и аспарагиновой аминокислот и других препаратов типа метаболитов. В метаболической терапии довольно широко применяются такие аминокислоты как метионин, цистеин, продукт его превращения таурин, аргинин, лизин, глицин, триптофан, гистидин, а также глутаминовая и аспарагиновая аминокислоты, гамма-аминомасляная. Гидролизаты и смеси аминокислот нашли применение в составе растворов для парентерального питания. Для биосинтеза белка используются только L-аминокислоты. Для синтеза нуклеиновых кислот и сократительных белков миокарда известны попытки использования в качестве пластического материала пуриновые и пиримидиновые основания, предшественники и стимуляторы синтеза нуклеиновых кислот (фолиевая кислота, цианокобаламин) и средств энергообеспечения синтеза (АТФ, КФ). Определенную группу средств заместительной терапии составляют кофакторы ферментов. Коферменты представляют собой низкомолекулярные органические соединения, как правило, включающие гетероатомы и систему π-связей. Выделяют условно две основные функции коферментов: - катализ превращений субстрата специфическим ферментным белком, с немедленной регенерацией кофермента (ФАД, ФМН, тиминфосфат и др.) или участием его в роли косубстрата (НАДФ, НАД и др.), с последующей регенерацией кофермента другим ферментом в сопряженной реакции; - активацию субстрата с образованием реакционно-способного соединения типа ацетил-кофермента-А и перенос его к другой ферментной системе с регенерацией кофермента. По химической структуре коферменты подразделяются на три основные группы (Карпейский М.Я., Браунштейн А.Е., 1973): коферменты гетероциклического ряда (тетрагидрофолиевая кислота, нуклеозидфосфаты и их производные НАД, НАДО, ФАД, ФМН, Ко-А и др.); коферменты ароматической структуры — убихиноны; коферменты алифатического ряда — липоевая кислота, глутатион и др. При ряде заболеваний наблюдается выраженное локальное снижение уровня коферментов, в связи с чем, правомерны попытки применения с лечебной целью таких коферментов, как фолиевая кислота, кокарбоксилаза, цианокобаламин, липоевая кислота и др. Регуляция метаболизма. Стимуляция метаболизма может быть достигнута назначением коферментов, метаболизирующих накапливающиеся продукты при затруднении их дальнейших превращений в результате гипоксии или действия других факторов. При накоплении кетокислот в миокарде возможно назначение кокарбоксилазы для устранения явления местного ацидоза и восстановления процесс образования ацетил-Ко-А. Препараты метаболического типа действия: І. Субстраты энергетического обмена: 1. Макроэргические соединения и их компоненты: АТФ, АТФ- лонг, аденозин, инозин (рибоксин), креатинфосфат (неотон) и др. 2. Метаболиты гликолиза и пентозофосфатного цикла: глицеральальдегид-3-фосфат, фруктоза- 1 .6-дифосфат, гексозофосфат, фосфо-энолпируват и др. (експеримент). 3. Субстраты цикла трикарбоновых кислот: Янтарная кислота и ее производные (лимонтар, реамберин, мексидол, мексикор, яктон) Малоновая кислота и ее производные (стимол - цитрулина малонат, калия малонат, натрия малонат, малонат цитруллина) Альфа-кетоглютаровая и фумаровая кислоты (эксперимент). 4. Ферменты энергетического обмена: Никотинамид, Никотинамиддинуклеотид (експеримент). 5. Компоненты дыхательной цепи: Рибофлавин, Никотинамид, Цитохром С, Убихинон (коэнзим Q). ІІ. Субстраты и модуляторы липидного обмена: Субстраты обмена липидов: фосфолипиды (эссенциале), липин. Модуляторы липидного обмена: карнитин и препарат, его содержащий (кардонат), триметазидин, милдронат. Антиоксиданты : (тиотриазолин, кверцетин, ритмокор, корвитин, липофлавон и др.). ІІІ. Средства коррекции белкового обмена: Пуриновые и пиримидиновые основания и их производные (метилурацил, фолиевая и оротовая кислоты, калия оротат, магнерот, нуклеинат натрия, инозин). Аминокислоты и препараты их содержащие :аспаркам (панангин), метионин, ацетилцистеин, таурин (диакор), кратал, аргинин, глицин, L-лизина-эсцинат. Дипептиды и другие аминокислоты и их производные: карнозин, даларгин,ноопент и др. Модуляторы NO-синтазы: L-аргинин, глутаргин, кораргин, цитраргинин и др. ГАМК и ее производные: (аминалон, пикамилон, ноофен, пантогам, фенотропил мемоплант) и др. Гормональные препараты. Ферментные препараты, кроме указанных выше. Витаминные препараты, кроме указанных выше. 15. Застосування метаболітотропних препаратів в комплексній терапії серцево-судинних захворювань. Развивающийся на ранних этапах ишемического каскада при ряде заболеваний и патологических состояний дисбаланс энергетического метаболизма негативно сказывается на функциональном состоянии и морфологии клеточных структур, приводя к апоптозу и гибели клеток. Основными факторами, повреждающими клеточные мембраны, являются свободные радикалы и активные формы кислорода, имеющие высокое сродство к липидам и фосфолипидам клеточных мембран. Метаболическая коррекция с целью цитопротекции при сердечно-сосудистых заболеваниях (ССЗ) является наиболее аргументированным подходом с точки зрения патофизиологии. Кардиопротекторы – это фармакологические средства профилактики нарушений и оптимизации функции сердца при нормальных физиологических и патологических условиях. Включают целый класс препаратов цитопротекторного и метаболического действия, применяемых для коррекции и восстановления функционального состояния миокарда. Существует разделение кардиопротекторов на два больших типа: прямого и непрямого действия. Активность первых обусловливается как местным (стабилизация мембран, сосудорасширяющий эффект, влияние на процесс обмена веществ в кардиомиоцитах), так и центральным воздействием (регуляция сосудистого тонуса благодаря влиянию на структурные элементы ЦНС). Вторые же примечательны тем, что способны уменьшать нагрузку на миокард и вследствие этого предупреждать возникновение функциональных изменений сердечной мышцы. В свою очередь, кардиопротекторы прямого действия подразделяются на некоторые группы, внутри которых тоже есть своя классификация. I. Во-первых, это регуляторы обмена веществ в миокарде, подразделенные на несколько подгрупп: 1. Средства с воздействием преимущественно на энергетические процессы, среди которых необходимо назвать триметазидин (Триметазидин, ПредукталMR, Ангиозил-ретард), мельдоний (Метамакс, Мидолат, Милдроксин, Милдронат), Панангин (Аспаркам), АТФ-ЛОНГ, Кратал и др. Метаболический эффект синтетических аналогов природных гетероциклических соединений триметазидина и мельдония проявляется сохранением энергетического потенциала митохондрий, восстановлением синтеза АТФ и затруднением его гидролиза, поддержанием ионного равновесия и сдвига рН внутри клеток. Все это, модулируя обмен липидов, защищает ткани от свободных радикалов и потенцирует антиоксидантный эффект. На примере Милдроната было экспериментально доказано, что политропное фармакологическое действие таких препаратов связано с ингибированием полифосфоинозитидной системы клеточной сигнализации и таким образом имеет отношение к окислительным, энергетическим биохимическим реакциям, прежде всего к синтезу и транспорту АТФ и усвоению глюкозы, переносу жирных кислот, что уменьшает повреждающее действие окислительного стресса на тканевом уровне, в том числе, на уровне миокардиоцитов. |