анат. анатомия. Аномалии и пороки развития костей черепа

Скачать 0.61 Mb. Скачать 0.61 Mb.

|

|

1. Варианты и аномалии развития черепа 1. Аномалии и пороки развития костей черепа. Существуют аномалии черепа, не вызывающие патологических изменений головного мозга, и аномалии, сочетающиеся с пороками развития головного мозга и его дериватов или создающие условия для развития патологии ЦНС. К первой группе относятся: наличие непостоянных (вставочных, вормиевых) костей швов, костей родничков, островковых кости, непостоянных швов (метопического, внутритеменного, швов, разделяющих затылочную чешую), больших теменных отверстий, истончение теменной кости или теменное вдавление в виде локального отсутствия наружной костной пластинки, дырчатый череп и др. Как правило, эти аномалии клинически не проявляются, обнаруживаются случайно при рентгенологическом исследовании и не требуют лечения. Аномалии и пороки развития, выделяемые во вторую группу, могут быть связаны с нарушением развития головного мозга. В случае незакрытия переднего отдела нервной трубки в эмбриональном периоде головной мозг и череп остаются открытыми с дорсальной стороны — краниосхиз. Это состояние сопровождается недоразвитием головного мозга вплоть до полного его отсутствия (анэнцефалия), а также приводит к образованию грыж головного мозга. Относительно часто встречающийся порок развития черепа — краниостеноз, являющийся следствием преждевременного синостозирования отдельных или всех швов черепа, если синостоз произошел в период внутриутробного развития. При краниостенозе наблюдаются различные изменения конфигурации черепа (башенный, ладьевидный, клиновидный, скошенный и др.). К разновидностям краниостеноза относят черепно-лицевой дизостоз, или синдром Крузона, при котором краниостеноз сочетается с недоразвитием костей лица, коротким носом, имеющим форму крючка («клюв попугая»), укорочением верхней челюсти,экзофтальмом, косоглазием, гипертелоризмом. Наследуется по аутосомно-доминантному типу. Болезнь, или синдром, Апера характеризуется преждевременным синостозом венечного (реже ламбдовидного) шва, дисморфией лицевого черепа (гипертелоризм, экзофтальм, плоские глазницы, арковидное небо с расщелинами), сочетающихся с синдактилией, карликовым ростом, отставанием в умственном развитии. Изменение размеров черепа наблюдается при микроцефалии, характеризующейся уменьшением размеров мозгового черепа и головного мозга при нормально развитом лицевом скелете. Различают истинную микроцефалию, имеющую наследственный характер и лучевую микроцефалию, являющуюся следствием воздействия ионизирующего излучения в период внутриутробного развития. Резкое увеличение размеров мозгового черепа при нормальном лицевом обычно указывает на гидроцефалию. Увеличение размеров черепа возможно за счет избыточного развития вещества головного мозга без признаков гидроцефалии (мегалоцефалия, макроцефалия). Врожденная гемиатрофия головного мозга сочетается с местным утолщением склерозированных костей свода черепа, увеличением околоносовых пазух и деформацией соответствующих отделов желудочковой системы мозга. Аномалии лицевого черепа чаще связаны с нарушением развития зубов, неба и челюстей, а также выражаются в его асимметрии, проявляющейся неодинаковым размером глазниц, лобных и верхнечелюстных пазух, косым расположением носа, искривлением его перегородки. В некоторых случаях выявляется межчелюстная, или резцовая, кость. 2. Аномалии глазницы. Аномалии глазницы встречаются крайне редко и исключительно при комбинированных пороках развития типа краниостозов (преждевременные синостозы швов черепа), «башенного» черепа, черепно-лицевого дизостоза (синдром Крузона), когда изменяются конфигурация и размеры глазницы. Значительные изменения костных стенок глазницы наблюдаются при мандибулофасциальном дизостозе, гидроцефалии и микроцефалии, мозговых орбитальных грыжах, болезни Марфана и др. 3. Пороки развития мозгового черепа. В области головы отмечаются пороки развития черепа, приводящие к образованию мозговых грыж, которые представляют собой выпячивания, покрытые кожей, располагающиеся спереди или сзади по средней линии и через дефекты развития черепных костей сообщающиеся с полостью черепа. Наиболее часто встречаются: а) передняя мозговая грыжа при расположении «грыжевых ворот» спереди в области перенсья (рис. 3.33); б) задняя мозговая грыжа при дефекте в костях затылочной области(рис. 3.34). Задние грыжи делятся на верхние – при дефекте в кости выше затылочного бугра и нижние – при дефекте ниже бугра. У таких детей нередко наблюдаются и другие пороки развития. В зависимости от содержимого в грыжевом выпячивании выделяют: а) энсефалоцеле, encephalocele, когда содержимым являются только плотные ткани; б) минигоцеле, meningocele, когда выпячивания представляет собой мозговые оболочки, наполненные жидкостью; в) энцефалоцистоцеле, encephalocystocele – наличие в грыже мозговой ткани и спинномозговой жидкости. Клиническое распознавание отдельных видов мозговых грыж представляет значительные трудности. Отверстие в костях черепа обычно бывает круглое, с гладкими краями. Оно всегда значительно меньше основания выпячивания. Выпячивания иногда достигают размеров 12x10x12 см и более; как правило, бывают круглые, с плоским основанием, эластической консистенции, иногда с флюктуацией или ощущением наличия в ней плотных частей. При осторожном давлении часто уменьшается в размере; нередко отмечается пульсация выпячивания. 4. Варианты и аномалии развития отдельных костей черепа. Варианты и аномалии развития костей черепа встречаются довольно часто. Некоторые сведения вариантов и аномалий развития костей мозгового и лицевого черепа приводим ниже. Лобная кость. Примерно в 10% случаев лобная кость состоит из двух частей, между ними сохраняется лобный шов. Изменчива величина лобной пазухи. Клиновидная кость. Несращение передней и задней половин тела клиновидной кости приводит к образованию в центре турецкого седла черепно-глоточного кармана. Затылочная кость. Полное или частичное слияние затылочных мыщелков с первым шейным позвонком. Возле затылочной кости нередко имеются добавочные кости (кости швов, ossa suturalia). Иногда наружный затылочный выступ достигает значительных размеров. Решетчатая кость. Форма и размеры ячеек кости очень вариабельны. Нередко встречается наивысшая носовая раковина. Теменная кость. Точки окостенения не сливаются, каждая теменная кость может состоять из верхней и нижней половины. Височная кость. Яремная вырезка височной кости может быть разделена межяремным отростком на две части. Шиловидный отросток может отсутствовать. Верхняя челюсть. Наблюдается различное число и форма зубных альвеол, и нередко непарная резцовая кость. Самым тяжелым пороком развития верхней челюсти является расщелине твердого неба – «волчья пасть», точнее несращение небных отростков верхнечелюстных костей и горизонтальных пластинок небных костей. Скуловая кость. Горизонтальный шов может делить кость напополам. +Носовая кость. Иногда кость отсутствует, замещаясь лобным отростком верхней челюсти. Слезная кость. Величина и форма этой кости непостоянны. Нижняя носовая раковина. Кость обладает значительной вариабельностью по форме и величине, особенно ее отростки. Сошник. Может быть искривлен вправо и влево. Нижняя челюсть. Правая и левая половины тела нередко асимметричны. Встречается удвоение подбородочного отверстия и отверстия нижней челюсти, также канала нижней челюсти. Подъязычная кость. Величина тела подъязычной кости, больших и малых рогов непостоянны. 2. Височная ямка, Подвисочная ямка. Височная ямка, fossa temporalis, находится с каждой стороны на боковой наружной поверхности черепа. Условной границей, отделяющей ее сверху и сзади от остальных участков свода черепа, является верхняя височная линия, linea temporalis superior, теменной и лобной костей. Ее внутренняя, медиальная, стенка образована нижним отделом наружной поверхности теменной кости в области клиновидного угла, височной поверхностью чешуйчатой части височной кости и наружной поверхностью большого крыла. Переднюю стенку составляют скуловая кость и отрезок лобной кости кзади от верхней височной линии. Снаружи височную ямку замыкает скуловая дуга, arcus zygomaticus. Нижний край височной ямки ограничен подвисочным гребнем" клиновидной кости. На передней стенке височной ямки открывается скуловисочное отверстие, foramen zygomaticotemporale, (височная ямка выполнена височной мышцей, фасцией, жиром, сосудами и нервами). Подвисочная ямка, fossa infratemporalis , короче и уже височной, но поперечный размер ее больше. Верхняя стенка ее образована поверхностью большого крыла клиновидной кости кнутри от подвисочного гребня. Передней стенкой служит задняя часть бугра верхней челюсти. Медиальная стенка представлена латеральной пластинкой крыловидного отростка клиновидной кости. Снаружи и снизу подвисочная ямка не имеет костной стенки, сбоку ее ограничивает ветвь нижней челюсти. На границе между передней и медиальной стенками подвисочная ямка углубляется и переходит в воронкообразную щель — крыловидно-небную ямку, fossa pterygopalatina. Кпереди подвисочная ямка через нижнюю глазничную щель сообщается с полостью глазницы (в подвисочной ямке расположены нижний отрезок височной мышцы, латеральная крыловидная мышца, ряд сосудов и нервов). 3-4 . Височная кость ФУНКЦИИ. - Выполняет все 3 ф-ции скелета: опорная, двигательная и защитная. - Образует часть боковой стенки свода и основания черепа. - Содержит в себе органы слуха и равновесия. ЭЛЕМЕНТЫ РАЗВИТИЯ. Височная кость новорожденного состоит из трех самостоятельных частей, которые описаны выше. Наружный слуховой проход относительно короткий и широкий. Барабанная полость заполнена рыхлой соединительной тканью, которая рассасывается в течение первых 3 мес. после рождения. Барабанная часть представлена в виде неполного кольца, расположенного под чешуей латерально от пирамиды. В просвете кольца натянута барабанная перепонка. Процесс окостенения происходит в соединительной ткани (первичная кость), минуя хрящевую стадию. Из полукольца, чешуи и сосцевидного отростка к 6 годам развивается наружный слуховой проход. На 8-й неделе внутриутробного развития в волокнистой соединительной ткани чешуи появляются три точки окостенения. Из задней части чешуи и латеральной части пирамиды под действием грудино-ключично-сосцевидной мышцы формируется сосцевидный отросток, который пневматизируется в три этапа: до 1 года образуется барабанное впячивание, до 3 лет формируются ячейки, до 6 лет полностью заканчивается пневматизация отростка. В хрящевой основе пирамиды на V мес. внутриутробного развития возникает 5 костных ядер, которые сливаются к моменту рождения. КЛАССИФИКАЦИЯ. Смешанная кость ( продукт слияния нескольких костей). СТРОЕНИЕ.Состоит из 3 частей: 1) чешуйчатая часть, pars squamosa; 2) барабанная часть, parstympanica 3) каменистая часть, parspetrosa. 1, 2 и 3 в течение 1 года жизни сливаются в единую кость и образуют наружный слуховой проход, meatus acusticus externus. Следы слияния костей в виде щелей: - fissura petrosquamosa (на границе pars squamosa и pars petrosa) - fissura tympanosquamosa, которая разделяется отростком каменистой части на fissura petrosquamosa и fissura petrotympanica (через нее выходит нерв chorda tympani). Pars squamosa. Участвует в образовании боковых стенок черепа. Она относится к покровным костям, т. е. окостеневает на почве соединительной ткани и имеет сравнительно простое строение в виде вертикально стоящей пластинки с закругленным краем, накладывающимся на соответственный край теменной кости, margo squamosa, в виде чешуи рыб, откуда и произошло ее название. На мозговой поверхности ее, facies cerebralis, заметны следы мозга, пальцевые вдавления, impressiones digitatae, и восходящая кверху бороздка от a. meningea media. Наружная поверхность чешуи гладкая, участвует в образовании височной ямки (анатомия которой рассмотрена здесь) и поэтому называется facies temporalis. От нее отходит скуловой отросток, processus zygomaticus, который идет вперед на соединение со скуловой костью. У своего начала скуловой отросток имеет два корня: передний и задний, между которыми находится ямка для сочленения с нижней челюстью, fossa mandibularis. Pars tympanica. Височной кости образует передний, нижний и часть заднего края наружного слухового прохода, окостеневает эндесмально и, как все покровные кости, имеет вид пластинки, только резко изогнутой. Наружный слуховой проход, meatus acusticus externus, представляет собой короткий канал, направляющийся внутрь и несколько вперед и ведущий в барабанную полость. Верхний край его наружного отверстия, porus acusticus externus, и часть заднего края образуются чешуей височной кости, а на остальном протяжении — барабанной частью. У новорожденного наружный слуховой проход еще не сформирован, так как барабанная часть представляет неполное кольцо (annulus tympanicus), затянутое барабанной перепонкой. Вследствие такого близкого расположения барабанной перепонки кнаружи у новорожденных и детей раннего возраста более часто наблюдаются заболевания барабанной полости. Pars petrosa. Участвует в образовании основания черепа; содержит в себе органы слуха и равновесия; окостеневает на почве хряща. Второе название - пирамида, основание которой обращено кнаружи, а верхушка — вперед и внутрь к клиновидной кости. Пирамида имеет3 поверхности: переднюю, заднюю и нижнюю. На передней поверхности пирамиды: - вдавление тройничного нерва, impressio trigemini. - от него проходят две тонкие бороздки: медиальная — sulcus n. petrosi majoris, и латеральная — sulcus n. petrosi minoris. -Они ведут к двум соименным отверстиям: медиальному, hiatus candlis n. petrosi majoris, и латеральному, hiatus canalis n. petrosi minoris. - дугообразное возвышение, eminentia arcuata (образующееся благодаря выпячиванию развивающегося лабиринта) - крыша барабанной полости, tegmen tympani. На задней поверхности пирамиды: - внутреннее слуховое отверстие, porus acusticus internus - которое ведет во внутренний слуховой проход, meatus acusticus internus (проходят лицевой и слуховой нервы, артерия и вены лабиринта). Нижней поверхность пирамиды: - шиловидный отросток, processus styloideus (-место прикрепления мышц (mm. styloglossus, stylohyoideus, stylopharyngeus) и связок — ligg. stylohyoideum и stylomandibulare). Представляет часть височной кости жаберного происхождения. - шилососцевидное отверстие, foramen stylomastoideum (через него выходит n. Facialis) - яремная ямка, fossa jugularis, в которой canaliculusmastoideus. - наружное отверстие сонного канала, foramen caroticum externum. Пирамида имеет 3 края: передний, задний и верхний. Передний край Образует острый угол с чешуей. В этом углу - отверстие мышечнотрубного канала, canalis musculo tubarius, ведущего в барабанную полость. Он перегородкой делится на 2 полуканала: 1) semicanalis m. tensoris tympani (для соименной мышцы) 2) semicanаlis tubae auditivae ( - костная часть слуховой трубы) Верхний край По нему проходит sulcus sinus petrosi superiors- след одноименного венозного синуса. Задний край По нему проходит sulcus sinus petrosi inferioris - след нижнего каменистого венозного синуса. Наружная поверхность основания пирамиды– место прикрепления мышц. - Книзу она вытягивается в сосцевидный отросток, processus mastoideus (прикрепл. m.sternocleidomastoideus). - На его мед. стороне - сосцевидная вырезка, incisura mastoidea (m.digastricus) - Внутри сосцевидный отросток содержит ячейки cellulae mastoideae, которые сообщаются с барабанной полостью через antrum mastoideum. На мозговой поверхности основания пирамидыпроходит sulcus sinus sigmoidei, где лежит одноименный венозный синус. КАНАЛЫ.

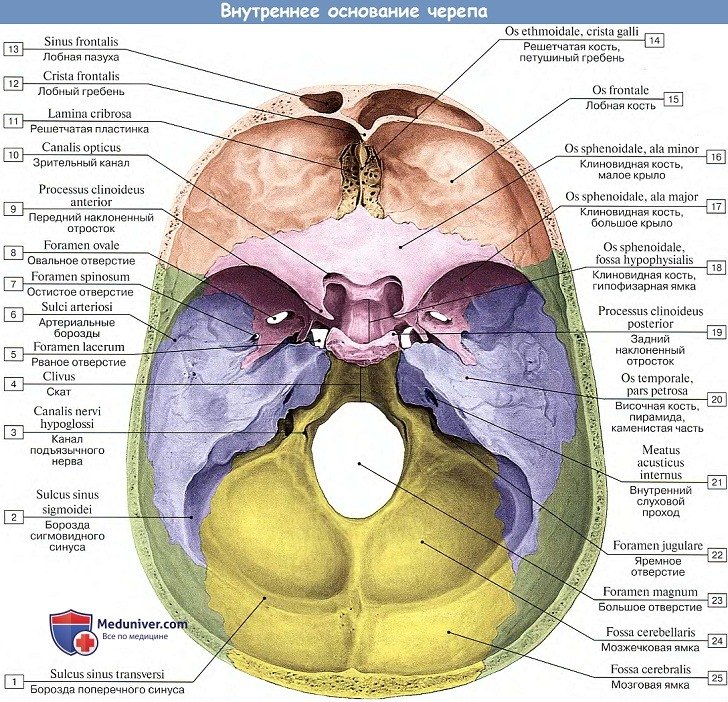

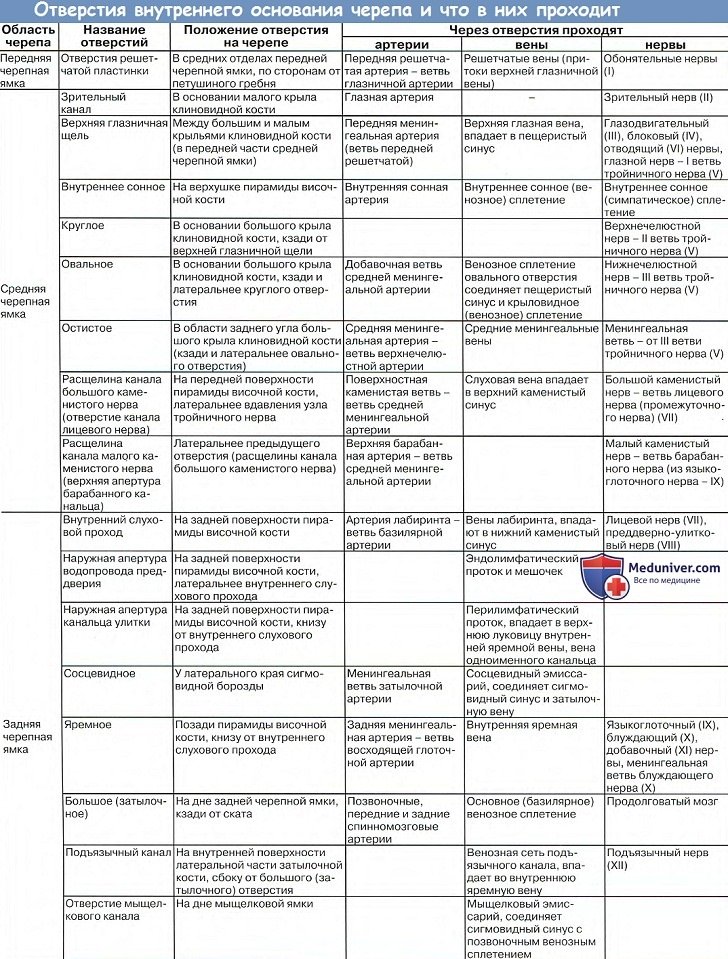

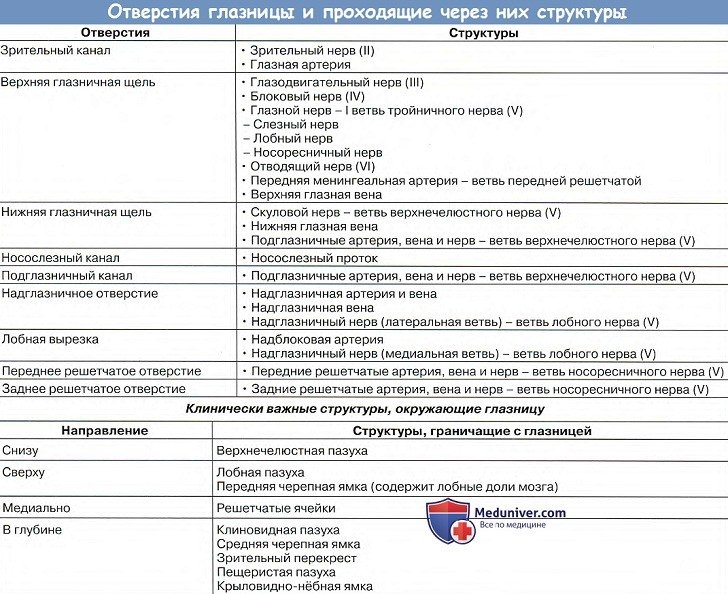

5-6. Анатомия: Внутреннее основание черепа (basis cranii interna) Внутреннее основание черепа (basis cranii interna) имеет вогнутую неровную поверхность, соответствующую форме основания мозга. В нем выделяют три черепные ямки: переднюю, среднюю и заднюю. Задние края малых крыльев (ala minor) и бугорок турецкого седла клиновидной кости (tuberculum sellae turcicae ossis sphenoidalis) отделяют переднюю черепную ямку (fossa cranii anterior) от средней (fossa cranii media). Границей между средней и задней черепной ямками (fossa cranii posterior) являются верхние края пирамид височных костей (margines superiores partis petrosae) и спинка турецкого седла клиновидной кости. При осмотре внутреннего основания черепа здесь видны многочисленные отверстия для прохождения артерий, вен, нервов.  Черепные ямки. Внутреннее основание черепа углублено, в нем выделяют три черепные ямки: переднюю, среднюю и заднюю. Эти впадины углубляются по направлению ото лба к затылку, формируя расположенные террасами структуры. • Передняя черепная ямка образована глазничными частями лобных костей, решетчатой пластинкой одноименной кости и большими крыльями клиновидной кости (а ограничена от средней ямки малыми крыльями клиновидной кости и бугорком турецкого седла). • Средняя черепная ямка образована телом и большими крыльями клиновидной кости, передними поверхностями пирамид и чешуйчатыми частями височной кости. • Задняя черепная ямка образована затылочной костью, задней поверхностью пирамид и внутренними поверхностями сосцевидных отростков височных костей, задней частью тела клиновидной кости (спинка турецкого седла). 1. Передняя черепная ямка (fossa cranii anterior) образована глазничными частями лобной кости (pars orbitalis ossis frontalis), на которых хорошо выражены мозговые возвышения и пальцевидные вдавления, и решетчатой пластинкой решетчатой кости (lamina cribrosa ossis ethmoidalis), через отверстия которой проходят многочисленные пучки волокон обонятельных нервов. В центре решетчатой пластинки возвышается петушиный гребень (crista galli), впереди которого находятся слепое отверстие (Мораново отверстие, foramen caecum), окруженное крыловидными отростками петушиного гребня решетчатой кости и ножками лобного гребня (Моран Сове (Morand Sauveur Francois, 1697— 1773) — французский хирург и анатом), и лобный гребень. Около петушиного гребня решетчатой кости имеется Пальфина синус — пространство, соединяющееся с лобными и решетчатыми ячейками (Пальфин Жан (Palfyn Jean, 1650—1730) — французский врач и анатом). 2. Средняя черепная ямка (fossa cranii media) значительно глубже передней ямки. Стенки средней ямки образованы телом и большими крыльями клиновидной кости (corpus et alae majores ossis sphenoidalis), передней поверхностью пирамид и чешуйчатой частью височных костей (facies anterior partis petrosae et pars squamosa ossis temporalis). В средней черепной ямке можно выделить центральную часть и боковые отделы. Центральную часть занимает турецкое седло с его гипофизарной ямкой. На дне гипофизарной ямки тела клиновидной кости может находиться непостоянное образование (встречается у 0,3% взрослых) — Ландуцерта канал (син.: краниофарингеальный канал, canalis craniofaryngealis). Он проникает через тело клиновидной кости и открывается на его нижней поверхности (вблизи соединения крыльев сошника) «глоточным» отверстием. В канале содержится продолжение твердой оболочки головного мозга в виде фиброзной муфты, заключающей соединительную ткань и кровеносные сосуды (вены) (Ландуцерт Федор Павлович (1833—1889) — профессор Санкт-Петербургской медико-хирургической академии). Кпереди от гипофизарной ямки видна борозда перекреста (sulcus hiasmatis), ведущая к правому и левому зрительным каналам (canalis opticus), через которые проходят зрительные нервы. На боковой поверхности тела клиновидной кости находится хорошо выраженная сонная борозда (sulcus caroticus), а вблизи верхушки пирамиды видно неправильной формы рваное отверстие (foramen lacerum). Здесь же между малым и большим крыльями и телом клиновидной кости расположена верхняя глазничная щель (fissura orbitalis superior), через которую в глазницу проходят глазодвигательный, блоковый и глазной нервы. Кзади от верхней глазничной щели находится круглое отверстие, служащее для прохождения верхнечелюстного нерва, затем овальное отверстие для нижнечелюстного нерва. У заднего края большого крыла клиновидной кости видно остистое отверстие, через которое в череп проходит средняя менингеальная артерия. На передней поверхности пирамиды височной кости находится тройничное вдавление (impressio trigemini) — Меккелева ямка (Меккель Иоганн Фридрих (старший) (Meckel Johan Friederich (senior), 1724—1774) — немецкий анатом), латеральнее от него — расщелина канала большого каменистого нерва (hiatus canalis nervi petrosi majoris) — Тареново отверстие — отверстие на передней поверхности пирамиды височной кости, через которое выходит большой каменистый нерв, и борозда каменистого нерва (Тарен Пьер (Tarin Pierre, 1725—1761) — французский врач и анатом). Еще латеральнее и кпереди имеются расщелина (отверстие) канала малого каменистого нерва и борозда малого каменистого нерва. Латеральнее и кзади от этих образований видны крыша барабанной полости (tegmen tympani) и дугообразное возвышение (eminentia arcuata). Между сонным каналом и тройничным узлом — Гассеровым узлом (син. ганглий тройничного нерва, ganglion trigeminale) на пирамиде височной кости расположена Грубера вырезка (син.: яремная вырезка, inciscura jugularis), покрытая тонкой костной пластинкой (Гассер Иоганн (Gasser Johann Laurentius, 1723—1769) — австрийский врач и анатом; Грубер Венцеслав Леопольдович (Gruber W.L., 1814—1890) — австрийский анатом, работавший в России). В пирамиде височной кости под твердой оболочкой головного мозга имеется образованный ею и бороздой нижнего каменистого синуса Дорелло канал — канал, через который проходит нижний каменистый синус, сосуды и отводящий нерв, направляющийся в пещеристый синус (Дорелло Паоло (Dorello Paolo, род. в 1872 г.) — итальянский анатом). В области верхушки пирамиды височной кости находится Пренсето бугорок — возвышение, к которому примыкает верхний каменистый синус (Пренсето Лоран (Princeteau Laurent, 1858—1932) — французский врач и анатом). Топографо-анатомическим ориентиром при оперативных вмешательствах на лабиринте, реже на мозжечке, является Траутманна треугольник — область черепа, ограниченная сзади сигмовидным синусом твердой оболочки головного мозга, спереди — задним полукружным каналом внутреннего уха, сверху — верхним краем каменистой части височной кости (Траутманн Мориц (Trautmann Moritz F., 1832—1902) — немецкий хирург). 3. Задняя черепная ямка (fossa cranii posterior) — самая глубокая. Ее образуют затылочная кость, задняя поверхность пирамид и внутренняя поверхность сосцевидных отростков правой и левой височных костей, а также задняя часть тела клиновидной кости и задненижние углы теменных костей. В центре ямки находится большое (затылочное) отверстие, впереди от него — Блюменбахов скат (син. скат черепа, clivus), образованный сросшимися у взрослого человека телами клиновидной и затылочной костей, на котором лежат мост (мозга) и продолговатый мозг (Блюменбах Иоганн (Blumenbach Johann Friedrich, 1752—1840) — немецкий врач и анатом, зоолог и антрополог). Между телами затылочной и клиновидной костей может располагаться добавочная кость — Альбрехта косточка (Альбрехт Карл (Albrecht Karl Martin Paul, 1851—1894) — немецкий анатом). В заднем крае большого отверстия затылочной кости по ходу развития выделяется Керкрин-га косточка — точка окостенения затылочной кости (Керкринг Теодор (Kerckring Theodor, 1640—1693) — голландский врач и анатом). Кзади от большого (затылочного) отверстия по срединной линии расположены внутренний затылочный гребень (crista occipitalis interna) и крестообразное возвышение (eminentia cruciformis). На задней поверхности пирамиды с каждой стороны видно внутреннее слуховое отверстие (porus acusticus in tern us), ведущее во внутренний слуховой проход (meatus acusticus internus). В его глубине начинается лицевой канал, в котором проходит лицевой нерв. Из внутреннего слухового отверстия выходит преддверно-улитковый нерв. На дне задней черепной ямки позади пирамид находится парное яремное отверстие (foramen jugulare), через которое проходят языкоглоточный, блуждающий и добавочный нервы, а медиальнее от него — подъязычный канал для одноименного нерва. Через яремное отверстие из полости черепа также выходит внутренняя яремная вена, в которую продолжается сигмовидный синус, лежащий в одноименной борозде. На поверхности свода черепа на 3 см кзади и выше верхнего края наружного слухового прохода расположена Кина точка, которая является топографо-анатомическим ориентиром при пункции нижнего рога бокового желудочка головного мозга (Кин Вильям (Keen William Williams, 1837—1932) — американский хирург). На внутреннем основании черепа, в области задней черепной ямки, имеется зона Муре — область черепа, ограниченная сверху нижним каменистым синусом твердой оболочки головного мозга, сзади — поперечным синусом, спереди и изнутри — внутренним слуховым проходом на пирамиде височной кости; эта область является зоной частой локализации абсцессов мозжечка. Границей между сводом и внутренним основанием черепа в области задней черепной ямки является борозда поперечного синуса (sulcus sinus transversi), переходящая с каждой стороны в борозду сигмовидного синуса (sulcus sinus sigmoidei).  7. Анатомия: Глазница. Стенки, отверстия глазницы и проходящие через них структуры Глазница (orbita) — парная полость, напоминающая четырехстороннюю пирамиду с закругленными гранями. Основание глазницы обращено вперед и образует вход в глазницу (aditus orbitae). Верхушка глазницы направлена назад и медиально к зрительному каналу (canalis opticus). В полости глазницы расположены глазное яблоко, его мышцы, слёзная железа и другие вспомогательные органы глаза. Полость глазницы имеет четыре стенки: верхнюю, медиальную, нижнюю и латеральную. Через многочисленные отверстия в стенках глазницы в нее проникают сосуды и нервы. Верхняя стенка (paries superior) — крыша глазницы, гладкая, слегка вогнутая, лежит почти горизонтально. Она образована глазничной частью лобной кости (pars orbitalis ossis frontalis), сзади стенка дополняется малым крылом клиновидной кости (ala minor ossis sphenoidalis). На границе верхней стенки с латеральной стенкой глазницы имеется неглубокая ямка слезной железы (fossa glandulae lacrimalis). У медиального края верхней стенки, вблизи лобной вырезки, находится малозаметное углубление — блоковая ямка, рядом с которой иногда имеется выступ — блоковая ость. Медиальная стенка (paries medians) расположена сагиттально. Ее образуют глазничная пластинка решетчатой кости, лобный отросток верхней челюсти, слезная кость, тело клиновидной кости (сзади) и самый медиальный участок глазничной части лобной кости (вверху). Как вариант строения костей лица кпереди от слезной кости может располагаться добавочная слезная косточка, Руссо кость (Руссо Луи (Rousseau Louis Francois Emanuel, 1788—1868) — французский анатом и гистолог). В переднем отделе медиальной стенки находится ямка слезного мешка (fossa saccilacrimalis), книзу переходящая в носослезный канал (canalis nasolacrimalis), который открывается в нижний носовой ход полости носа. Несколько кзади и кверху от ямки слезного мешка в верхней части медиальной стенки, в шве между лобной костью и глазничной пластинкой решетчатой кости, видны два отверстия: переднее решетчатое отверстие (foramen ethmoidale anterius) и заднее решетчатое отверстие (foramen ethmoidale posterius) для одноименных нервов и сосудов. Нижняя стенка (paries inferior) — дно глазницы, образована глазничными поверхностями верхней челюсти и скуловой кости. Сзади стенку дополняет глазничный отросток нёбной кости (processus orbitalis ossis palatini). В нижней стенке глазницы расположена подглазничная борозда (sulcus infraorbitalis), которая кпереди переходит в одноименный канал, открывающийся на передней поверхности тела верхней челюсти подглазничным отверстием (foramen infraorbitale). В этой борозде и канале располагается подглазничный нерв. Латеральная стенка (paries lateralis) образована глазничными поверхностями большого крыла клиновидной кости (facies orbitalis alae majoris ossis sphenoidalis) и лобного отростка скуловой кости (processus frontalis ossis zygomatici), а также участком скулового отростка лобной кости (processus zygomaticus ossis frontalis). На глазничной поверхности лобного отростка скуловой кости имеется Витнала бугорок (син.: краевой бугор, tuberculum marginale) (Витнал Самуил (Whithnall Samuel Ernst, 1876—1950) — английский анатом). На латеральной стенке глазницы находится скулоглазничное отверстие (foramen zygomaticoorbitale) (для скулового нерва), ведущее в канал, который в глубине кости делится на два канальца. Один из них открывается на латеральной поверхности скуловой кости скулолицевым отверстием (foramen zygomaticofaciale), другой — на височной поверхности скуловисочным отверстием (foramen zygomaticotemporale). Междулатеральной и верхней стенками в глубине глазницы находится верхняя глазничная щель (fissura orbitalis superior), ведущая из глазницы в среднюю черепную ямку и ограниченная малым и большим крыльями клиновидной кости. Между латеральной и нижней стенками расположена нижняя глазничная щель (fissura orbitalis inferior), образованная задним краем глазничной поверхности тела верхней челюсти и глазничным отростком нёбной кости, с одной стороны, и нижним краем глазничной поверхности большого крыла клиновидной кости — с другой. Через эту щель глазница сообщается с крыловидно-нёбной и подвисочной ямками (fossae pterygopalatina et infratemporalis). Через верхнюю и нижнюю глазничные щели проходят кровеносные сосуды, нервы. Глазница окружена многими структурами, имеющими важное клиническое значение. В этой области выделяют два важных топографо-анатомических ориентира — Камперовская линия — линия, соединяющая переднюю носовую ость с верхним краем наружного слухового прохода; Кампера лицевой угол (син.: Топинарда угол, общий лицевой угол) — угол между глазнично-ушной горизонталью и линией, соединяющей верхненосовую точку, лежащую в медиально-сагиттальной плоскости на уровне примерно носолобного шва, и простион — самую переднюю точку альвеолярного края верхней челюсти по средней линии; это антропометрический показатель (Кампер Питер (Camper Peter, 1722—1789) — голландский врач, антрополог, палеонтолог и художник; Топинард Пауль (Topinard Paul, 1830—1912) — французский антрополог).  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||