Белорусский государственный университет географический факультет

Скачать 230.36 Kb. Скачать 230.36 Kb.

|

|

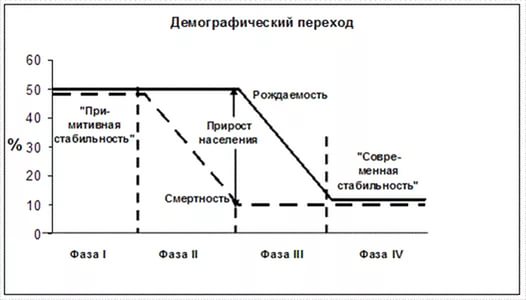

Глава 3 География средней продолжительности жизни Средняя продолжительность жизни — это то количество лет, которое может прожить данное поколение родившихся при данном уровне смертности. [3] Продолжительность жизни населения на протяжении хода истории человечества претерпела существенные изменения в сторону ее увеличения. 5—6 тыс. лет назад средняя продолжительность жизни составляла 22 года, в Древнем Египте (III в. до н э.) — 29 лет, в ХVIII в. в Европе — 35 лет, в середине ХХ в. — 46 лет, а в начале ХХI в. — 65/68 лет. В среднем за период 1950–2015 гг. продолжительность жизни населения возросла на 23,7 года – с 46,8 до 70,5 лет (рисунок 3.1). Рисунок 3.1 Динамика средней продолжительности жизни населения мира, лет [17] В 2010–2015 гг. средняя продолжительность жизни в развитых странах достигла 78 лет, а в развивающихся – 68 лет. Как видно, разрыв между группами стран сократился за 1950–2015 гг. в 2,5 раза и составляет сейчас 10 лет. У мужчин и женщин продолжительность жизни различается. Как правило, продолжительность жизни женщин выше, чем у мужчин. Данная закономерность проявляется во всех регионах мира. Поэтому при анализе современной географии продолжительности жизни важно учитывать два показателя – среднюю продолжительность жизни мужчин и среднюю продолжительность жизни женщин. [5] По данным за 2015 г., средняя продолжительность жизни мужчин составляет 68 лет, женщин – 73 года (таблица 3.1) Таблица 3.1 - Региональная динамика средней продолжительности жизни населения, лет [17]  Минимальные показатели средней продолжительности жизни зафиксированы в странах Африки: Центрально-Африканская Республика – 49,54 года, Лесото – 49,50 лет, Свазиленд – 49,19 лет, при этом необходимо отметить, что в некоторых из этих стран женщины живут меньше, чем мужчины. Это нехарактерное явление обусловлено особыми, очень тяжелыми условиями жизни женщин, насилием со стороны мужчин, отсутствием прав в решении большинства вопросов, более низким уровнем грамотности, недоеданием и др.[8] Регион самой высокой продолжительности жизни — Австралия, имеющий средние показатели — 82 года. При этом здесь, как и во всех остальных регионах мира, кроме Африки, средняя продолжительность жизни женщин превышает мужскую. Эта разница составляет пять лет и объясняется многими факторами, в числе которых — политический, техногенный, асоциальный и др. [2] Глава 4 Региональные различия в уровне и характере воспроизводства. Демографические модели стран мира Изучив географию процессов рождаемости и смертности, логическим продолжением будет изучение географии естественного прироста, складывающейся из этих двух элементов. Естественное движение населения — это обобщенное название совокупности рождений и смертей, изменяющих численность населения естественным путем [2] Естественный прирост — это абсолютная величина разницы между числом родившихся и умерших за определенный промежуток времени. Динамика естественного движения населения мира за период 1950–2010 гг. характеризуется сокращением показателей коэффициента естественного прироста (таблица 4.1). Таблица 4.1 - Региональная динамика средней продолжительности жизни населения мира, лет [17]  Закономерно, что Африканский регион будет характеризоваться максимальными значениями естественного прироста в мире – 23 ‰. Среди развивающихся регионов мира по величине коэффициента естественного прироста второе место занимает Латинская Америка – 13,5 ‰. Наиболее контрастный в демографическом отношении Азиатский регион, также характеризуется сокращением естественного прироста населения до 10‰ в 2010–2015 гг. Два экономически развитых региона мира – Северная Америка и Европа – характеризуются проявлением различных тенденций естественного движения. В странах Европы к концу ХХ в. естественный прирост приблизился к нулевой отметке – 0,3 ‰, после чего началась естественная убыль. В странах Северной Америки в XXI в. продолжает сохраняться естественный прирост, однако он интенсивно сокращается. За период 1950–2015 гг. коэффициент естественного прироста сократился почти в три раза. [2] По данным за 2010 г., максимум естественного прироста в мире зафиксирован в Нигере – 36 ‰, максимум естественной убыли – на Украине – 6,2 ‰. В последнее время в демографической литературе понятие «естественное движение» стало часто отождествляться с воспроизводством населения. Это не совсем верно, так как понятие «воспроизводство населения» более широкое и несет большую смысловую нагрузку. Так, численность населения может еще долгое время расти, в то время как его воспроизводство уже стало суженным. [9] Воспроизводство населения — это процесс постоянного возобновления поколений людей, рассматриваемый как совокупность 3-х видов движения населения: естественного, механического, социального. [3] Существующая в современном мире территориальная дифференциация воспроизводства населения типологизирована в три основных типа. [2] Расширенный тип воспроизводства населения имеет следующие основные характеристики: 1) численность последующего поколения больше предыдущего, и поколение детей численно больше поколения родителей; 2) уровень рождаемости значительно превышает уровень смертности; 3) преобладает высокий естественный прирост; 4) велика доля лиц от 0 до 15 лет в возрастной структуре населения, и эта группа численно преобладает над группой 65 лет и старше; 5) высокий темп ежегодного прироста населения; 6) нетто-коэффициент воспроизводства и истинный коэффициент естественного прироста – более 1,0; 7) суммарный коэффициент рождаемости равен 2,2. К этому типу относятся все государства Африки, большинство стран Азии и Латинской Америки, различающиеся между собой уровнем естественного прироста. Простой тип имеет следующие основные характеристики: 1) в ходе смены поколений численность населения не изменяется, и поколение детей численно равно поколению родителей; 2) происходит простая замена поколений; 3) рождаемость снижается до такого уровня, что ненамного превышает смертность; 4) доля лиц от 0 до 15 лет в возрастной структуре населения практически равна доле лиц 65+ лет или ненамного ее превышает; 5) темп ежегодного прироста минимальный или равен нулю; 6) нетто-коэффициент воспроизводства и истинный коэффициент естественного прироста равны 1,0; 7) суммарный коэффициент рождаемости равен 2,1. К данному типу относятся отдельные государства Европы (например, Франция, Исландия, Ирландия, Финляндия, Швеция), Северной Америки (США, Канада), Азии (Китай), Австралия. Суженный тип имеет следующие основные характеристики: 1) численность последующего поколения меньше предыдущего, и поколение детей численно меньше поколения родителей; 2) происходит естественная убыль, процесс смертности является определяющим в естественном движении населения; 3) в возрастной структуре населения наблюдается демографическое старение, доля лиц 65+ лет начинает превышать долю лиц до 15 лет; 4) отрицательный темп ежегодной динамики населения; 5) нетто-коэффициент воспроизводства и истинный коэффициент естественного прироста – менее 1,0; 7) суммарный коэффициент рождаемости равен 2,0. [2] К данному типу воспроизводства населения относятся отдельные государства Европы (Германия, Россия, Беларусь, Украина, Латвия, Эстония, Болгария, Венгрия, Румыния) и Япония. Скачкообразные переходы от одного типа воспроизводства к другому называют демографическими революциями. Представление об исторических типах воспроизводства впервые было сформулировано французским демографом А. Ландри. Он выделил три демографических этапа истории человечества. [10] 1. Высокая норма рождаемости и высокий уровень смертности, гипотетически свойственные человечеству на ранних стадиях развития. Высокий уровень смертности в этом случае свойствен всем возрастным категориям, и средняя продолжительность жизни для достигших взрослых возрастов ограничивалась 30–40 годами. Численность населения менялась очень медленно, столетиями оставаясь в среднем на одном уровне, и сопровождалась одновременно резкими скачками и огромной амплитудой колебаний численности в отдельные периоды. 2. Высокая рождаемость и более низкая смертность. Увеличение средней продолжительности жизни вследствие изменения режима питания, отступления эпидемий, развития медицины и распространения понятий о гигиене. В результате – быстрое увеличение численности населения и среднего возраста людей. 3. На фоне значительного снижения смертности уменьшается рождаемость, и прирост численности населения сокращается на определенном, индивидуальном для конкретных стран уровне. Темпы изменений становятся незначительными, иными словами, население может медленно увеличиваться, медленно уменьшаться или оставаться сравнительно стабильным. Сохранение стабильного уровня численности населения становится определяющим признаком для данного этапа. Обобщенная схема демографического перехода состоит из четырех фаз (рисунок 4.1) [2]  Рисунок 4.1 Фазы демографического перехода Для первой фазы характерно сохранение высокой рождаемости при резком сокращении смертности, опережающем снижение рождаемости, в результате чего естественный прирост достигает наибольших значений. Демографический взрыв достигает своего пика. Вторая фаза характеризуется переходом от многодетной к малодетной семье, дальнейшим снижением коэффициента смертности, который к концу фазы достигает самых низких значений, но коэффициент рождаемости снижается еще быстрее, что замедляет естественный прирост населения. Третья фаза сопровождается некоторым повышением смертности, связанным с изменением возрастной структуры населения (демографическим старением), при замедленном снижении рождаемости. К концу третьей фазы коэффициент рождаемости приближается к конечному уровню простого воспроизводства, коэффициент смертности остается еще ниже этого уровня, так как возрастной состав населения все еще находится в состоянии изменения, и в населении имеется повышенная доля возрастных групп с низкой смертностью. На этой стадии происходит слабо расширенное воспроизводство населения, простое замещение поколений или некоторая его убыль (депопуляция). Стабилизационная тенденция становится ощутимой. Четвертая фаза характеризуется неизменным коэффициентом рождаемости и продолжающимся повышением коэффициента смертности, пока он, наконец, не достигнет того же уровня, что и коэффициент рождаемости. На этом процесс демографической стабилизации заканчивается, рост численности населения прекращается, и она устанавливается на неизменном уровне. [2] Демографические модели стран мира В Европе завершен первый демографический переход, происходит естественная убыль населения, что обусловлено старением, социально-экономической трансформацией и демографической модернизацией. Изменение репродуктивных установок населения в постиндустриальном обществе сформировало: - в Южной Европе – «средиземноморскую» модель низкой рождаемости с приоритетным влиянием историко-институционального фактора. В этой модели были выделены следующие особенности: 1) очень сильные позиции католицизма, однако рождаемость остается одна из самых низких в Европе; 2) центральное место в южноевропейской ментальности семейных ценностей не привели к крепкому демографическому воспроизводству. [2] - в Северной Европе – «универсальная» модель увеличивающейся рождаемости. Отличительные особенности данной модели: 1) большая активность представителей левых сил в общественной жизни; 2) высокая активность женщин в политической и экономической жизни, а также степень участия женщин в парламенте; 3) охват системы всеобщего благосостояния всех социальных слоев населения; 4) высокие расходы государственного сектора на социальные нужды. - в Западной Европе – «континентальную» модель стабилизации снижающейся рождаемости. Эта модель опирается на: 1) на страховой принцип финансирования; 2) страхование экономических рисков; 3) значительные объемы социальной поддержки Северная Америка находится на четвертой стадии первого демографического перехода, когда происходит сокращение масштабов естественного прироста. При значительной доле иностранцев в общей численности населения с более высокими репродуктивными установками к 2030 г. здесь будет обеспечиваться простое замещение поколений. [2] Модели «Другого Запада», которая сформировалась в США, присущи следующие особенности: 1) более высокий уровень рождаемости в силу этнического и расового фактора и фактора «семейного приоритета»; 2) более низкие показатели продолжительности жизни из-за этнического фактора; 3) значительно более высокая интенсивность иммиграции, в т.ч. нелегальной. В Латинской Америке действует «поляризованная» демографическая модель, характеризующаяся чрезмерными различиями в параметрах воспроизводства между слоями населения с разными доходами. Основные предпосылки: 1) фактор исторического наследия, в частности ранняя депопуляция; 2) регион стал этнически разнообразным: потомки европейцев, представители коренных народов, потомки метисов, мулатов; 3) исключительно высокий уровень социального и экономического неравенства; 4) чередование периодов быстрого экономического роста и острых экономических периодов. Азия представляет «конгломерат» историко-институциональных и конфессионально-демографических моделей. [2] Африка в ХХІ в. представляет единственный регион мира, находящийся на второй стадии демографического перехода со снижающимся, но остающимся высоким естественным приростом, где исторически выражена демографическая граница вдоль Сахары, что получило название модели «Несостоявшейся конвергенции». ЗАКЛЮЧЕНИЕ Цель работ достигнута, можно сделать несколько выводов: 1) «Демографический взрыв» - это резкое ускорение численности населения мира, главным образом за счёт роста населения развивающихся стран. Это позволяет сделать вывод о том, что главная причина «демографического взрыва» - отсутствие эффективного контроля над рождаемостью. 2) «Демографический кризис» - это снижение численности населения вследствие превышения смертности над рождаемостью, что влечет за собой естественную убыль населения. В первую очередь причиной демографического кризиса является быстрое, а иногда прямо-таки обвальное, снижение показателя рождаемости, что ведет к уменьшению в населении доли лиц молодых возрастов. 3) Рождаемость - массовый статистический процесс деторождения в совокупности людей, составляющих поколение, или в совокупности поколений - населении. 4) Смертность является вторым после рождаемости важнейшим демографическим процессом. В демографии под смертностью понимают процесс вымирания поколений; процесс массовый, складывающийся из множества единичных смертей, наступающих в разных возрастах и определяющих в своей совокупности порядок вымирания. 5) Средняя продолжительность жизни — это то количество лет, которое может прожить данное поколение родившихся при данном уровне смертности. 6) Изучив географию процессов рождаемости и смертности, логическим продолжением будет изучение географии естественного прироста, складывающейся из этих двух элементов. Естественное движение населения — это обобщенное название совокупности рождений и смертей, изменяющих численность населения естественным путем. 7) Воспроизводство населения — это процесс постоянного возобновления поколений людей, рассматриваемый как совокупность 3-х видов движения населения: естественного, механического, социального. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 1. Алисов, Н. В. Экономическая и социальная география мира (общий обзор)/ Н. В. Алисов, Б. С. Хорев: Учебник. – М. : Гандарики, 2001. – 704 с. 2. Антипова, Е. А. География населения мира: пособие / Е. А. Антипова. – Минск: БГУ, 2012. – 263 с. 3. Бурла, М. П. Население мира: Демографический энциклопедический справочник/ М. П. Бурла, В. В.Соколов – М. :Тирасполь, 2002. – 405 с. 4. Демография и статистика населения: Учебник / И. Е. Елисеева [и др.]; под ред. И. И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 215 с. 5. Демография: Учебник для ВУЗов / Н. А. Волгина[и др.]; под ред. Н. А. Волкина, Л. Л. Рыбаковского. – М.: Лагос, 2005. – 280 с. 6. Клунт, М.: Демография регионов Земли пособие / М. Клунт. – С-Пб, 2008. – 298 с. 7. Лавров, С. Б. Экономическая, социальная и политическая география. Регионы и страны/ С. Б. Лавров, Н. В. Календин. – М. : Гандарики, 2003. – 928 с. 8. Максаковский, В. П. Географическая картина мира: в 2 кн Кн. II: Региональная характеристика мира. / В. П. Максаковский. – М.: Дрофа, 2004. – 480 с. 9. Медков В. М. Демография: учебник/ В. М. Медков. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 576 с. 10. Римашевская, Н. М. Население и глобализация / Н. М. Римашевская. – М.: Наука, 2004. – 275 с. 11. Погорлецкий, А. И. Экономика зарубежных стран / А. И. Погорлецкий. – Санкт-Петербург: изд-во Михайлова В. А., 2001. – 492 с. 12. Слука, А. Е. География населения с основами демографии и этнографии / А. Е. Слука, Н. А. Слука: – М., 2002. – 367 с. 13. Социально-экономическая география зарубежного мира: Вольский В.В. [и др.]; под ред. Вольского В. В. – М., 2005. – 429 с. 14. Степанюга, Н. А. Социально-экономическая география зарубежных стран: учебное пособие / Н. А. Степанюга, З. Я. Андриевская. – Минск: Выш. шк., 2008. – 477 с. 15. Щербаков А. И. Основы демографии и государственной политики народонаселения: учебное пособие / Щербаков А. И., М. Г. Мдинарадзе: – М.: Культура, 2005. – 431 с. 16. Экономическая, социальная и политическая география: мир, регионы, страны: учебно-справочное пособие / под ред. Родионовой И. А. – М., 2008. – 354 с. 17. World Population Prospect: The 2015 Revision [Electronic resource]. – Mode of access: http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/population.htm/. Date of access: 17.03.2017. |