Биоконверсия пектин содержащего сырья. Биоконверсия пектин содержащего сырья

Скачать 453.6 Kb. Скачать 453.6 Kb.

|

|

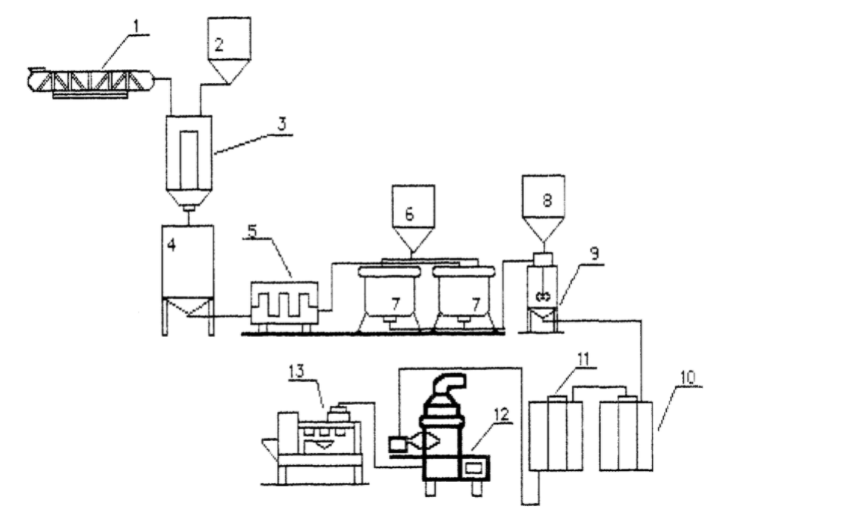

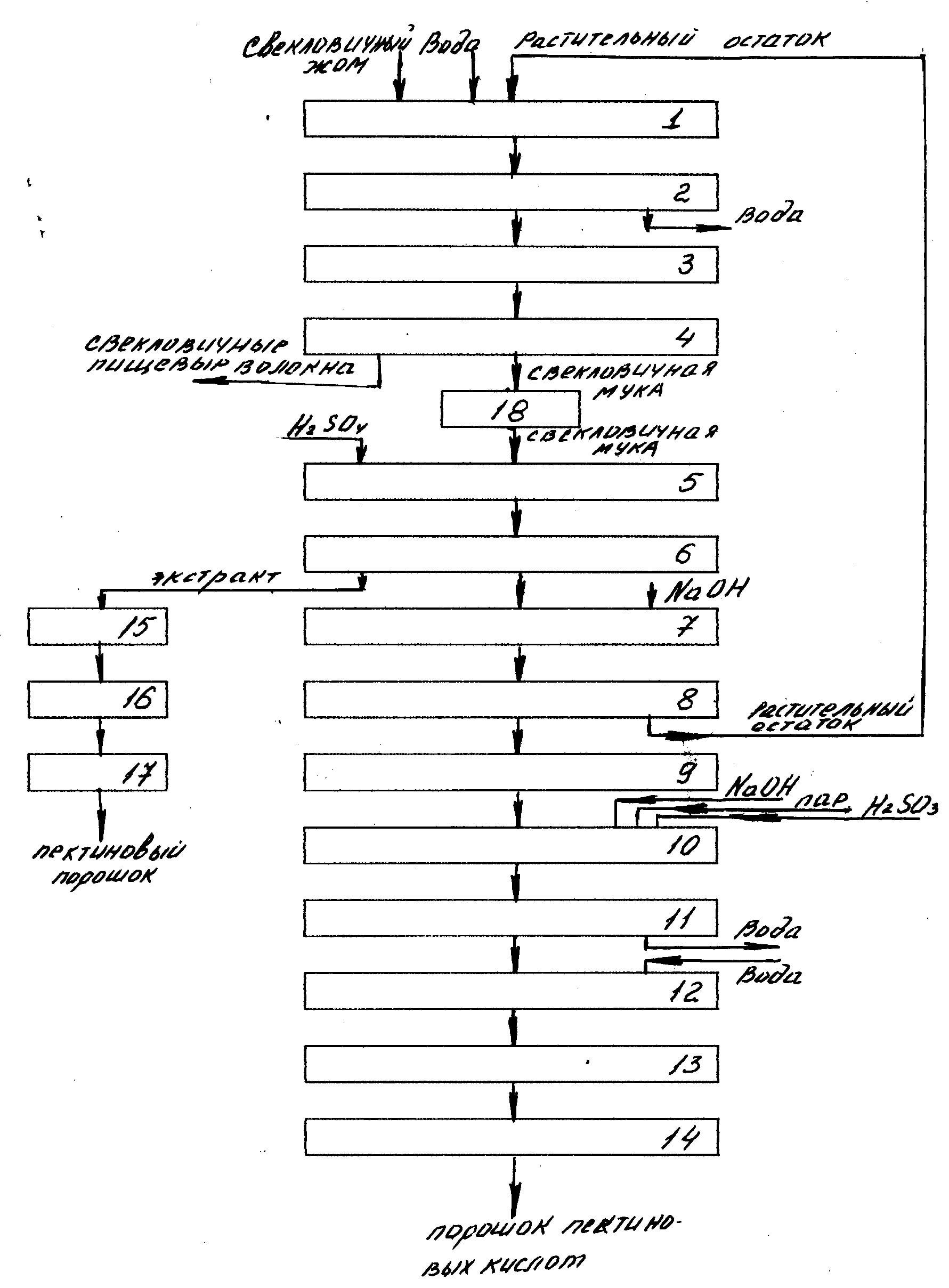

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования «Московский Государственный Университет Пищевых Производств» Кафедра: «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза» Дисциплина: «Процессы и аппараты биотехнологии» Отчёт по производственной практики: «Биоконверсия пектин содержащего сырья» Выполнил: Бетехтин К.Э. Подпись:_________________ Руководитель практики: проф. Машенцева Н.Г. Москва, 2021 Оглавление 1. Введение………………………………………………………………….……3 2. Строение пектина…………………………………………………………….5 3. Где используют пектин………………………………………………………5 4. Традиционная технология производства пектина……………………….6 5. Кислотный гидролиз…………………………………………………………7 6.Упаривание пектинового экстракта………………………………………..7 7.Мембранная технология производства пектина………………………….9 8.Ферментный гидролиз………………………………………………………..9 9. Линия производства пектина…………..………………………………….12 10. Способ получения пектина и петинсодержащих веществ из свекловичного жома ……………….………………………………………….13 11. Список литературы……………………………………………………..…17 Введение Создание и функционирование современного производства, которое позволило бы производить пектин, конкурентоспособный с пектином, производимым всемирно известными компаниями пищевых ингредиентов, может базироваться только на современных технических и технологических решениях, глубоком понимании рынка пектина, отличного знания потребительских качеств пектинов конкурирующих компаний и развитой сырьевой базе будущего производства. При отсутствии решений хотя бы по одной из этих составляющих невозможно достичь желаемого результата – пуска локального производства пектина. Постоянная интеграция научно-технических идей, получение знаний в смежных областях и их трансформация относительно к производству пектина позволяет посмотреть на технологию его производства взглядом, отличным от того, что в кругу специалистов-пектинщиков называется «классическая кислотно-спиртовая технология производства пектина». Но мир тесен и постоянное профессиональное общение специалистов позволяют получать по ниточке информацию о тех и иных особенностях производствах пектина, что вместе с собственными знаниями и опытом позволяет проводить дистанционный скрининг тех процессов и технологий, которые кроятся за семью печатями у производителей. Отечественный опыт производства пектина, по технологии, отличной, от использующейся на типовых пектиновых заводах в СССР и в Болгарии. Пектины - широко используемые в промышленности природные соединения. В пищевой промышленности их применяют в производстве зефира, мармелада, конфитюров, джемов, колбасных изделий, соков, йогуртов и некоторых других продуктов. В медицине и фармацевтике - в производстве детских гранул, суспензий, гелей, для придания вязкости эмульсиям, связывания ионов тяжелых металлов, лечения ран, выработки питательных сред и т.д. В косметической промышленности их применяют при производстве некоторых масок для лица и гелей. Обширнейшая сфера применения пектинов, как ни странно, не повлекла до сих пор за собой масштабное его производство в России и сопредельных странах. Производство пектина на территории бывшего СССР имеет свою историю. В СССР было построено ряд предприятий по производству пектина яблочного – в Бендерах и Калининске в Молдавии, в Баре на Украине, в Газалкенте (Узбекистан), в Таджикистане на ПАПО «Шахринав», функционировал цех по производству жидкого пектинового концентрата на Солдатском консервном заводе Кабардино-Балкарии. Производство свекловичного пектина было отлажено в Краснодаре, на Меркенском сахарном заводе в Казахстане, в Гайсине (Украина). Проблема выпуска пектина была настолько значима, что была создана Межреспубликанская межотраслевая научно-производственная ассоциация «Пектин», в которую вошли ведущие специалисты СССР, работающие по вопросам химии, технологии и применения пектина. Свой вклад в технологию производства пектина внесли многие видные специалисты, среди которых можно выделить: Карпович Н.С., Шелухина Н.П., Марданан М.М. и многие другие. Распад СССР, последующая экономическая нестабильность, локальные военные конфликты привели к закрытию производств пектина, которые в большинстве случаев были энергоемкими и высокозатратными. Пектин относят к биологически активным веществам, не имеющим пищевой и энергетической ценности. Это отрицательно влияло при планировании мощностей в прошлом, когда главной задачей пищевой промышленности считалось производство высококалорийных пищевых продуктов. Отсутствие отечественного пектина приводило к закупке его за рубежом. Техника и технология производства, научные исследования в этой отрасли развивались слабо, не велась направленная подготовка кадров. Однако были и другие важные причины. Традиционная технология пектина предусматривает использование едких минеральных кислот, щелочей, этилового спирта и других химических и взрывоопасных веществ, что не обеспечивает экологической чистоты и безотходности производства, повышает требования к оборудованию. Технологические особенности современного производства пектина у крупнейших мировых производителей абсолютно закрыты. Современные технологии пектина могут принципиально различаться по способу ведения процесса и аппаратурному оформлению (от использования типового оборудования до применения специально разработанной аппаратуры). Следует отметить, что ведущие мировые производители пектинов используют специально разработанное или модифицированное оборудование. Мировое производство пектина в начале 2000-х годов составляло около 80 тыс. тонн с ежегодным увеличением на 1-2 тыс. тонн. Крупнейшими производителями пектина на то время были фирмы "Hercules Inc." (США), "Herbstreith und Fox КG" (Германия), "Grill & Grossman" (Австрия), "Kopenhagen pectin fabric" (Дания), " Pectowin" (Польша). Так, объединение «СР Kelko», чьи заводы располагаются в Германии, Дании и Британии в 2001 году выработало около 14.000 т пектина. Второе место по объему производства занимала немецкая компания «Herbstreith & Fox». В 2001 году она выпустила 6.200 т пектина. Только мексиканское отделение «Danisco» ежегодно производит около 5.000 т пектина, французская «Degussa» - 4.000 т. Биоконверсия пектинсодержащего сырья Биоконверсия (биотрансформация) – это раздел биотехнологии, наука по изучению превращения одних органических соединений биологического сырья в другие под действием ферментных систем растительного, микробного и животного происхождения. биокатализ – выделение, иммобилизация и стабилизация ферментов; Биоконверсия изучает не только превращения одних природных веществ в другие, но такие сложные процессы, как переработка и трансформация пищевого сырья в корма и пищевые продукты, детоксикацию пищевых продуктов и кормов, биологическую очистку сточных вод и объектов природы (почв, водоемов). Наиболее важной областью применения биоконверсии является пищевая промышленность. В пищевой биотехнологии биоконверсионные процессы используются на всех этапах производства пищевых продуктов. [1] Строение пектина [cтр.229, 2] Пектиновые вещества представляют собой полисахариды, состоящие из остатков D-галактуроновой кислоты, связанные оt-1,4-связью. Они могут быть метоксилированы по шестому углеродному атому. Предельная степень этерификации 16,2"6, обычно в пектине она не превышает 14,9-15,2%. Все пектиновые вещества, кроме протопектина, растворимы в воде. В присутствии сахара, кислоты и под действием поливалентных ионов металлов пектины образуют гель. Молекулярная масса пектинов, выделенных из различных объектов, изменяется в пределах от 20 000 до 250 000-360 000Д. Но не только протопектин сложен по строению. Пектины также очень сложны и многокомпонентны. Пектиновые вещества содержат галактуронаны и рамногалактуронаны, в которых - углеродный атом галактозы - окислен до карбоксильной группы, арабинаны, галактаны и арабиногалактаны. Рамногалактуронаны являются главными составляющими пектиновых веществ. Главные цепи рамногалактуронанов состоят, главным образом, из остатков a-Д-галактуроновой кислоты, соединенных о-1, 4 связими с 2-4% - о-рамнозных остатков (1 остаток на 25 остатков галактуроновой кислоты), соединенных В-1,2- и В-1,4-связями с остатками галактуроновой кислоты. Боковые цепи рамногалактуронанов отличаются составом и длиной ответвлений. Длинные растянутые боковые цепи обычно бывают однородными полимерами, состоящими либо из остатков галактуроновой кислоты или из остатков арабинозы. Короткие боковые цепи более разнообразно. В литературе есть данные, что нейтральные сахара сосредоточены в блоках более высоко уплотненных рамногалактуронатовых участков, чередующихся с неуплотненными участками, состоящими почти исключительно из остатков Д-галактуроновых кислот. Во фракциях яблочного пектина галактуроновые остатки кислот в плотных участках практически полностью метоксилированы, в то время, как в неуплотненных участках метоксилирован галактуронат - на 70%. Как было отмечено выше, Д-галактуронатные субъединицы, расположенные вдоль главной оси, соединены между собой о-1,4 гликозидными связями, в конформации «лодка». Некоторые же у шестого углеродного атома имеют группу или находятся в -СОО или - СООН форме в зависимости от рН. Где используют пектин. Существует таблица, в которой указано содержание пектина в граммах. Вопросом, в каких продуктах содержится пектин, интересуются в первую очередь хозяйки. Обладание такими знаниями – возможность готовить вкусные кисели, джемы, конфитюры, варенья, желе. Но данное вещество находит применение не только в домашних условиях. Пектин используют в следующих направлениях: пищевая промышленность; фармацевтика; косметология. Какие же свойства делают пектин столь востребованным? Полисахарид в чистом виде используется как:гелеобразователь; загуститель; осветлитель; стабилизатор; фильтрат; средство для капсулирования. В пищевой промышленности – это разрешенная добавка Е440. Она находится во многих десертах и не только. Без нее не обходится изготовление таких продуктов: мороженое; йогурт; мармелад; зефир; пастила; напитки сокосодержащие; начинка для конфет; желе; джем; майонез; кетчуп; спред; сыр. Традиционная технология производства пектина. Традиционная технология, или как еще ее называют «кислотно-спиртовая», получения пектина из растительного сырья состоит из следующих основных этапов: подготовка сырья, гидролиз растительной массы, коагуляция пектина этиловым спиртом или солями металлов, последующая промывка коагулята спиртом, сушка пектина, его помол, просеивание через сита, стандартизация и упаковка. Для извлечения пектина из растительных тканей применяют горячую воду, растворы соляной, серной, азотной, сернистой и щавелевой кислот, щавелевокислый и лимоннокислый аммоний, полифосфаты. Свойства извлеченного пектина зависят не только от методов экстрагирования, но и от состояния сырья, которое может быть свежим, хорошо высушенным или частично подвяленным. Основными факторами, влияющими на скорость процесса гидролиза являются: скорость набухания растительной ткани и проникновения кислоты в клетку, концентрация кислоты в экстрагенте, температура процесса и его продолжительность. Характер взаимодействия перечисленных факторов сложен. Один и тот же фактор на различных стадиях процесса может оказывать разное влияние и в итоге скорость и направление гидролиза могут заметно отойти от требуемых. Например, повышение температуры ускоряет многие стадии процесса (набухание и проникновение кислоты в растительную клетку для расщепления протопектина), но способствует деградации и деполимеризации пектиновой молекулы и, таким образом, значительно ухудшает качество получаемого пектина. В пектиновом производстве для более полного извлечения пектина из прогидролизованной пектинсодержащей массы применяют прессование, экстрагирование в системе больших соотношений «твердое тело-экстрагент», прямоточно-противоточный способ и комбинацию указанных процессов и способов. После центрифугирования и фильтрования для удаления твердых частиц из экстракта, экстракт сгущают на установке вакуум-выпаривания. Для осаждения пектина из раствора в сгущенный экстракт пектина вводится этиловый спирт крепостью 95 %. Полученный осадок пектина несколько раз промывается спиртом для его очистки от балластных примесей и ионов кислоты, использованной в процессе гидролиза. После каждой промывки осажденный пектин отделяется от спирта, а после каждой промывки прессуется и сушится. Разбавленный и загрязненный в процессе осаждения и промывки спирт нейтрализуется и возвращается в производство. Такая технология производства требует наличия с цехом по производству пектина энергоёмкого отделения ректификации спирта для его регенерации и возращение в производственный цикл. Полученный осадок пектина сушится на барабанной сушилке до получения хлопьев пектина. Барабанная сушилка коагулята малоэффективна, сложна, энергоемка, трудна в эксплуатации. Далее требуется провести помол полученного пектина, стандартизировать его и упаковать. Кислотный гидролиз. Гидролиз пектинсодержащего сырья по традиционной схеме производства проводится минеральными, органическими кислотами или их комбинацией, что сопровождается необходимостью работы с едкими, агрессивными агентами, поддержанием высокой температуры гидролиза, выполнением жестких требований охраны труда. Высокие температура и концентрация минеральных кислот (азотная, соляная, серная), а также значительная продолжительность этих процессов приводят к потере нативных свойств пектиновых биополимеров, в частности к снижению желирующей и комплексообразующей способности. При выборе гидролизирующего агента, как упоминалось выше, производители применяют широкий спектр химических соединений – от щелочей и минеральных кислот до кислот органического происхождения. Подбор экстрагирующих агентов и режимов гидролиза зависит от вида сырья. Технология кислотного гидролиза протопектина сложна и, в некоторых случаях, продолжительна. Необходимо учитывать, что частичный гидролиз метиловых эфиров приводит к снижению желирующей способности, при полном гидролизе метоксильных групп образуются пектиновые кислоты, которые представляют собой полигалактуроновую кислоту. Полигалактуроновая кислота не способна образовывать желе в присутствии сахара. Поэтому при получении пектиновых веществ процесс выделения пектина необходимо вести так, чтобы избежать гидролиза метоксильных групп, вызывающего снижение желирующей способности. Самая низкая степень гидролиза протопектинов в пектины наблюдается у моркови, самая высокая - у яблок. Протопектины топинамбура и свеклы занимают промежуточное положение. Полученные результаты объясняются не только особенностями клеточной структуры исследуемого сырья, но и энергией активации эфирной связи между клетчаткой и пектином и атакующим протоном кислоты. Варианты сочетания органических и неорганических кислот, например, лимонной и фосфорной для проведения гидролиза иногда используют для сокращения затрат, улучшения условий труда. Кислоты для гидролизующей смеси выбираются с учётом их взаимозаменяемости, совмещения ряда физико-химических свойств и пищевой ценности. Так, и лимонная, и фосфорная кислоты используются в производстве пищевых продуктов в качестве подкислителей, инициаторов активности антиокислителей, желирующих агентов и комплексообразователей. Первый компонент смеси - лимонная кислота – в этом случае берется в значительно большем количестве, поскольку при производстве преследуется цель коррекции вкуса, и маскировки запаха. Второй компонент - фосфорная кислота - частично компенсирует дефицит фосфора в пище из растительного материала и не ухудшает свойства конечного продукта, поскольку является естественным, продуктом клеточного обмена. Одностадийное экстрагирование пектин содержащих веществ, не позволяет полностью извлечь содержащийся в сырье пектин, что снижает выход продукта. Решением этой задачи является необходимость второй стадии экстракции, что влечет за собой увеличение затрат на стадии гидролиза. Кислотный гидролиз неспецифичен, и его состав трудно регулировать. Существенным недостатком этого способа гидролиза в традиционной технологии является необходимость удаления гидролизирующего агента путем многократного промывания этанолом продуктов осаждения, высокие температуры проведения, большой расход теплоносителя. Упаривание пектинового экстракта. Концентрирование пектиновых экстрактов на выпарных установках связано со значительным расходом тепла и частичным расщеплением пектина вследствие термического воздействия, приводящего к снижению молекулярной массы. Так, при концентрировании экстракта яблочного пектина до содержания пектиновых веществ в концентрате до 3,65 % молекулярный вес соединений пектиновой фракции снижается, в зависимости от условий концентрирования, на 10- 25 %. Аналогично изменяется и студнеобразующая способность пектинов. При упаривании отмечается также возрастание содержания общего количества карбоксильных групп из-за отщепления нейтральных боковых цепочек от основного остова молекулы пектина. Это подтверждается данными по уронидной составляющей, которая возрастает по мере концентрирования при упаривании экстракта. Длительная термическая обработка пектиновых экстрактов расщепляет арабинан, оставляя галактан в неизменном виде. По мере увеличения времени термической обработки водородные связи разрушаются, а затем расщепляются и связи между арабинаном, галактуронаном и галактаном. Высокое содержание нейтральных боковых цепочек в молекуле пектина способствует скручиванию и образованию глобулярных структур молекул пектина благодаря экранированию нейтральными сахарами карбоксильных групп. Вязкость таких растворов снижается, а, следовательно, и средневязкая молекулярная масса уменьшается. Проведенные работы показали, что производительность выпарных аппаратов снижается по мере концентрирования. Это связано с различной температурной депрессией концентрируемых растворов, снижающей полезную разность температур. При постоянной поверхности нагрева выпарного аппарата сокращается количество тепла, отдаваемого греющим паром упариваемому раствору. Такое понижение обуславливает либо увеличение затрат пара на концентрирование, либо повышение продолжительности процесса. Исследователи процесса концентрирования пектинового экстракта методом вакуум-выпаривания отмечают, что концентрирование пектиновых экстрактов более 30 минут нецелесообразно, так как приводит к значительной деструкции пектина. В техническом аспекте процесс выпаривания достаточно сложен, нагружен высокими капитальными затратами, требует высокой квалификации обслуживающего персонала. Спиртовая коагуляция пектина По традиционной технологии после стадии подготовки гидролизатов растворенный пектин переводят в твердую фазу, выпадающую в осадок, путем изменением состава раствора. Для этой цели могут применяться ряд соединений: этиловый спирт или соли поливалентных металлов. Спиртовой метод выделения пектина основывается на свойстве пектина не растворяться в этиловом спирте при концентрации последнего выше 45 %. Осажденный пектин подвергается 4-х кратной промывке спиртом, очищаясь при этом от низкомолекулярных балластных веществ, спиртонеосаждаемых полисахаридов с низкой молекулярной массой. При спиртовом осаждении пектиновых веществ часть примесей, растворенных в экстракте соосаждается вместе с пектином. Многократная промывка осадка 96-ти %-ным спиртом приводит к получению пектинового препарата с относительно высокой степенью чистоты. Получение пектина этим методом имеет ряд недостатков. Так, например, пектиновый гидролизат получают в виде разбавленного раствора содержанием пектина до 0,3 %, который концентрируют по традиционной технологии на вакуум-выпарных аппаратах при длительном нагревании, что приводит к дополнительной деструкции полимерных цепей. Второй недостаток данного способа заключается в том, что применяется большое количество этанола в качестве осадителя. Для производства одной части пектина необходимо до 50 частей спирта. Третьим, очень важным недостатком данного метода является энергоемкая регенерация спирта ректификацией. Многочисленными исследованиями установлено, что для осаждения пектина из гидролизата пригодны практически все промышленные осадители, применяемые в производстве биологически активных веществ. Метод осаждения пектина солями металлов является альтернативным процессом, позволяющим получать препараты высокой чистоты. Однако, желе из пектина, осажденного сульфатом меди, имело металлический привкус. Лучшие качественные показатели пектина получены при осаждении его хлоритом алюминия. Но при этом наблюдается меньший выход пектина. Отмечается, что осаждение пектина этиловым спиртом при уровне кислотности 1,7-1,9 позволяет добиться наибольшего выхода. Хотелось бы отметить, что большинство предприятий, выпускающих пектин по традиционной технологии, в качестве осадителя используют этиловый спирт. Технология производства пектина, осаждаемого этанолом, требует наличия с цехом по производству пектина энергоёмкого отделения ректификации спирта для его регенерации и возращение в производственный цикл. Как показывают расчеты, в зависимости от мощности цеха, наличии на предприятии того или иного вида топлива затраты на ректификацию спирта могут достигать 35-40 % энергии всего пектинового производства. Мембранная технология производства пектина. Традиционная технология производства пектина включает кислотный гидролиз пектинсодержащего сырья, отделение жидкой фазы, осаждение пектина этиловым спиртом или ацетоном, его очистку и сушку. Эта схема безусловно экологически опасна, энергноемка и требует использования оборудования из коррозионностойких конструкционных материалов и дорогостоящих химических реактивов и очистных сооружений. Повышенная пожаро- и взрывоопасность процессов также свойственны традиционной технологии производства пектина. Постоянная работа в области технологий и оборудования для переработки вторичного растительного сырья позволяет предложить технологию выработки пектина высокого качества из вторичных сырьевых ресурсов (яблочных выжимок, свекловичного и тыквенного жома, лишенную недостатков, показанных выше). Наши технологические решения, базирующиеся на применении современных технологических решениях, прошли промышленные испытания на ряде предприятий. Технология производства пектина может быть реализована на предприятиях по переработке овощей и фруктов, оснащенных определенным для этой задачи оборудованием. Ферментативный гидролиз. Ферментативный (энзимный) гидролиз пектинсодержащего сырья имеет ряд существенных преимуществ перед кислотным, традиционно применяемым в технологии производства пектина. Во-первых, нет необходимости работы с едкими, агрессивными агентами, процесс гидролиза происходит при нативном уровне рН, вовторых, требования охраны труда меньше, чем при кислотном гидролизе сырья, втретьих, путём подбора дозы фермента и условий проведения процесса можно добиться образования меньшего количества побочных продуктов гидролиза. Ферментативный гидролиз пектинсодержащего растительного сырья может быть проведен одним из двух путей: с помощью целлюлаз и гемицеллюлаз или пектолитическими ферментами. При гидролизе целлюлозы облегчается выход комплекса полигалактуроновой кислоты и гемицеллюлоз из клеточных стенок. Гидролиз гемицеллюлаз приводит к повышению содержания полигалактуроновой кислоты в выделяемом пектине. При отсутствии в используемых ферментных препаратах пектолитических ферментов полигалактуроновая кислота пектина не расщепляется, а степень ее этерификации не изменяется. Одновременно с этим из сырья выделяются растворимые формы пектина, если они не извлечены на предшествующих стадиях переработки сырья. Второй путь – гидролиз пектолитическими ферментами – приводит к вырезанию с помощью эндо-ПГ фрагментов полигалактуроновой кислоты из состава протопектина. При этом структура комплекса целлюлозы и гемицеллюлозы не затрагивается, что физически затрудняет процесс экстракции пектина, но позволяет получать его препараты с более высоким относительным содержанием полигалактуроновой кислоты. В этом варианте технологии можно ограничить степень гидролиза пектина в процессе экстракции, с тем, чтобы получить продукт достаточно высокой молекулярной массы. Большинство пектиназ эндо-типа синтезируются в сочетании с пектинэстеразой, которая необходима для проявления их активности. В препаратах пектолитических ферментов соответственно присутствуют оба вида ферментов. При гидролизе растительного сырья пектолитическими препаратами происходит не только вырезание фрагментов полигалактуроновой кислоты, но и частичная деэтерфикация последней. Это оценивается положительно в тех случаях, когда речь идет о получении пектина лечебно-профилактического назначения с высокой комплексообразующей способностью. При получении пектиновструктурообразователей важно сохранить высокую степень этерификации и целесообразно использовать первый вариант ферментативного гидролиза сырья. Пектин яблочных выжимок обладает высокой степенью этерификации, поэтому, в случаях производственной необходимости, в процессе переработки выжимок содержащиеся в экстракте пектины можно частично деэтерифицировать. Традиционно деэтерификацию проводят гидроксидом натрия или аммиаком. Однако использование минеральных веществ для частичного деметоксилирования пектина имеет ряд недостатков, из которых наиболее существенны неспецифичный гидролиз основной цепи полиуронида, снижение его молекулярной массы и, как следствие, падение вязкости. Исходя из этого, был отработан процесс деэтерификации пектина ферментными препаратами, позволяющими проводить гидролиз и деэтерификацию пектина в одном процессе. Низкотемпературное концентрирование пектинового экстракта. Концентрирование пектинового экстракта – важнейший этап технологии, от которого во многом зависят потребительские качества продукта. При тепловом выпаривании пектин претерпевает изменения в цвете, заметно ухудшаются физикохимические показатели. Альтернативой упариванию в данном случае является мембранная фильтрация. Пектиновые концентраты, полученные концентрированием на селективных мембранах, обладают рядом достоинств. Во-первых, концентрирование происходит при температурах до 50°С без фазового перехода среды, что значительно упрощает аппаратурное оснащение процесса. Во-вторых, при мембранном концентрировании одновременно происходит удаление значительной части низкомолекулярных балластных веществ (минеральных элементов, солей, органических кислот, пигментов), ухудшающих товарный вид продукта и его потребительские свойства. Втретьих, желирующие свойства такого пектина лучше, чем при выпаривании под вакуумом. В-четвёртых, это широкие возможности автоматизации процесса мембранного концентрирования. Успешное применение мембранной техники для концентрирования и очистки различных биологически активных соединений, в том числе и пектина, определяется в значительной мере рациональным выбором материала мембраны, формой мембранных элементов, оптимальным физико-химическим и гидродинамическим режимом проведения процесса. Оптимизация режимов эффективного использования мембран потребовала исследования механизма процесса массопереноса с учетом компонентного состава и свойств разделяемой системы. Проведенные работы показали, что использование полупроницаемых мембран нового поколения для концентрирования пектиновых экстрактов позволяет в значительной степени удалить из экстракта углеводы, добиться частичного обесцвечивания пектинового экстракта, обеспечить 100 %-ное задержание мембранами пектиновых веществ, достичь высокой степени концентрирования экстракта. Применение мембранных фильтров для очистки концентратов пектина позволила получить препарат пектина чистотой 95 %. Пектины с такой степенью очистки имеют значительно более широкий спектр применения, нежели неочищенные. В случае концентрирования пектинового экстракта методом мембранной фильтрации возникает вопрос о восстановлении производительности мембран после завершения цикла работы. На рабочей поверхности мембраны откладывается слой отложений из пектина, белков, сахаров и прочих компонентов пектинового экстракта. Кроме того, в процессе концентрирования экстракта происходит рост количества микроорганизмов, которые находятся в нём. Следует отметить, что стадия регенерации мембран – ответственный и необходимый момент при разработке процесса мембранного концентрирования, требующая тщательной проработки. Восстановление производительности мембранных аппаратов, как правило, процесс многостадийный, требующий последовательного применения нескольких моющих агентов. Нами был проведён обоснованный поиск химических реагентов и режимов промывок для восстановления производительности мембран после рабочего цикла концентрирования экстракта, позволяющих провести регенерацию мембран, и выбран вариант, в полной мере отвечающий требованиям базового технологического процесса. Мембранной технологии производства пектина. Студнеобразующая и связывающая способности пектинов при равенстве основных качественных показателей определяются его чистотой, т.е. глубиной очистки от балластных примесей, в том числе от трудноудаляемых низкомолекулярных: моноолигосахаридов, пигментов, фенольных веществ, минеральных и органических солей. Эти примеси в традиционной спиртовой технологии удаляются на стадиях многократных спиртовых промывок коагулятов пектина. Предлагаемая технология с применением мембранной технологии позволяет получить пектин чистотой 95 % и более. Содержание балластных примесей и величина зольности косвенно определяют чистоту пектина. В зарубежной практике рекомендовано чистоту пектина характеризовать величиной основной структурной составляющей – уронидной, т.е. содержанием галактуроновой кислоты, а в стандарты на пектиновые изделия ввести минимальное количество галактуроновой кислоты равное 70 %. Представленная бесспиртовая технология получения пектина, основанная на использовании ферментативного гидролиза взамен кислотного, применении мембранного способа концентрирования и очистки концентратов при производстве пектина имеет ряд преимуществ перед традиционной схемой производства: - построение производства на унифицированном, неспециализированном оборудовании; - отсутствие процесса нейтрализации и деэтерификации как отдельных стадий; - использование мягких температурных режимов и естественного показателя рН среды; - низкая удельная энергоемкость производства; - снижение категории пожаро-взрывоопасности производства с А до Д; - по ПУЭ класс электроустановок переходит с В-IА к П-IIА; - улучшение экологии производства. [ГОСТ 29186-91 «Пектин. Технические условия»] ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЕКТИНА  Линия производства пектина содержит сырьевой питатель 1 и средство 2 подачи воды, соединенные с роторно-кавитационным экстрактором 3, за которым последовательно установлены промежуточный сборник 4, теплообменник 5, соединенная с инокулятором 6 ферментационная установка 7, соединенный со средством 8 подачи сорбента смеситель 9, микрофильтрационная установка 10, ультрафильтрационная установка 11, сушильная установка 12 и фасовочная установка 13. При работе линии пектинсодержащее растительное сырье, например плодово-ягодные выжимки, створки зернобобовых или хлопчатника, корки бахчевых, кожуру цитрусовых иные растительные отходы консервного или сельскохозяйственного производства, сырьевым питателем 1 совместно с водой из средства 2 подают в роторно-кавитационный экстрактор 3 в соотношении, обеспечивающем по меньшей мере текучесть экстракционной смеси. Полученную таким образом смесь подвергают кавитационной обработке до достижения визуально однородной консистенции, что, как правило, составляет около 4-6 мин. Далее экстракционную смесь сливают в промежуточный сборник 4 и по мере необходимости прокачивают через теплообменник 5 для прогрева до температуры ферментации и подают в ферментационную установку 7. В нее же подают из инокулятора 6 ферментный препарат или культуру микроорганизма, способствующую ферментолизу протопектиновых веществ. В условиях развитой поверхности контакта фаз ферментолиз завершается в 1,5-2 раза быстрее по сравнению с традиционными методами его проведения, а разрушение связей пектиновых веществ с целлюлозно-лигниновым скелетом растительных тканей протекает наиболее полно. После завершения ферментолиза осуществляют смешивание полученной пульпы с сорбентом при их совместной подаче в смеситель 9 из средства 8 подачи сорбента и ферментационной установки 7. В результате такой обработки происходит коагуляция и седиментация взвесей, отделяемых от жидкой фазы, содержащей пектин, в микрофильтрационной установке 10. Далее жидкую фазу подают на концентрирование и очистку от сопутствующих веществ в ультрафильтрационную установку 11 и на сушку в сушильную установку 12. Полученный на выходе из последней сухой пектин поступает в фасовочную установку 13, в которой его фасуют в герметичную тару или упаковку и отправляют потребителю или на хранение. Выход пектиновых веществ на описанной линии на 15 - 20% выше, чем на линии-прототипе за счет более полного перевода протопектиновых веществ в растворимое состояние. Качество получаемого пектина значительно выше за счет снижения в 20-50 раз содержания примесей полисахаридных веществ непектиновой природы, а также за счет достижения практически четырехкратного увеличения срока его хранения. [RU 2 131 886 C1] СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕКТИНА И ПЕКТИНОСОДЕРЖАЩИХ ВЕЩЕСТВ ИЗ СВЕКЛОВИЧНОГО ЖОМА. Способ включает заготовку жома, его гидролиз, экстрагирование и выделение из экстрактов пектинов. Жом отмывают водой, отжимают и высушивают при t≤120oC. Сухой жом измельчают в муку, которую заготавливают. После завершения сезона сахароварения проводят экстракцию заготовленной муки горячим раствором сернистой кислоты при pH≤3. Экстракт очищают, упаривают и сушат в распыленном состоянии, получая пектиновый порошок. Проэкстрагированный жом подвергают дополнительной экстракции горячим раствором щелочи при pH 8 -10. Этот экстракт выдерживают при pH > 12 в течение 1 - 5 ч. Очищают и обрабатывают кислотой и паром до достижения pH ≤6,5 и t = 70 - 100oC. После этого сепарируют выпавший осадок и сушат в распыленном состоянии, получая порошок пектиновых кислот. Растительный остаток отмывают, отжимают, сушат и измельчают, получая свекловичные пищевые волокна. Кроме этого, осадок пектиновых кислот, весь или его часть, обрабатывают концентрированным раствором аммиака, затем высушивают, получая порошок амонийных солей пектиновых кислот.  Схема включает последовательно соединенные смеситель 1, пресс 2, сушилку 3, мельницу 4, экстрактор 5, центрифугу 6, экстрактор 7, центрифугу 8, фильтр-пресс 9, смеситель 10, сепаратор 11, смеситель 12, сепаратор 13 и распылительную сушилку 14. К центрифуге 6 подсоединен участок, состоящий из фильтр-пресса 15, вакуум-выпарного аппарата 16 и распылительной сушилки 17. На выходе из мельницы 4 установлено хранилище 18 для свекловичной муки. Гидролиз протопектиновой фракции и экстрагирование свекловичного пектина из свекловичной ткани, которое проводят при концентрации соляной кислоты 1 - 1,5%, гидромодуле процесса 1 : (15 - 16), температуре гидролиза смеси 75 - 76oC в течение 2-х ч. После этого пектиновый экстракт сфильтровывают в промежуточный отстойник, где охлаждают. Прогидролизированный жом заливают водой при температуре 65 - 70oC и выдерживают в течение 40 мин. Полученный вторичный экстракт присоединяют к основному экстракту. Прогидролизированный жом опресняют аммиачной водой и направляют на корм скоту. Осаждение пектина ведут хлористым алюминием при pH 6 - 6,5. Нейтрализацию пектинового экстракта осуществляют 25% раствором гидроокиси аммония. Пектиновый коагулят отжимают в дренажных "клетях" и в гидравлических пакетных прессах, измельчают на молотковой дробилке и направляют на очистку. Пектин очищают путем многократной промывки подкисленным этиловым спиртом, завершая процесс промывкой чистым спиртом крепостью 70%. Затем пектин отделяют от спирта и высушивают в вакуум-сушилках. Пример. В сезон сахароварения в смеситель 1 загружали из диффузора заготовленный свекловичный жом и подавали воду для его промывки в течение 10 мин. Воду отделяли от жома в прессе 2, а жом высушивали в сушилке 3 и измельчали в муку в мельнице 4. Муку заготавливали в хранилище 18. После окончания сезона сахароварения, свекловичную муку из хранилища 18 загружали в экстрактор 5, куда подавали раствор сернистой кислоты, доводя pH в аппарате до величины ≤ 3. При этих условиях муку обрабатывали в течение одного часа, проводя гидролиз и экстрагирование пектинов. Полученный экстракт отделяли от осадка в центрифуге 6 и направляли в фильтр-пресс 15, где его тщательно очищали. Затем экстракт направляли в вакуумный выпарной аппарат 16 и упаривали до концентрации сухих веществ 10%. После этого пектиновый порошок высушивали в распыленном состоянии в сушилке 17. Свекловичный осадок от центрифуги 6 подавали в экстрактор 7 и обрабатывали раствором щелочи (NaOH) при pH 7,5 - 10,0 в течение 2 ч. Полученный экстракт отделяли от осадка в центрифуге 8, очищали в фильтр-прессе 9 и направляли в смеситель 10, куда подавали щелочь - едкий натр, pH доводили до величины выше 12 и выдерживали в таком состоянии в течение 1 - 5 ч. Затем в смеситель 10 подавали пар и сернистую кислоту, обеспечивая pH < 6,5 и температуру 70 - 90oC. При этом выпадал осадок пектиновых кислот, которые отделяли от жидкости в сепараторе 11, промывали водой в смесителе 12 и снова отделяли от нее в сепараторе 13, а затем высушивали в распылительной сушилке 14, получая порошок пектиновых кислот, обладающий высокой комплексообразующей способностью. Часть порошка пектиновых кислот обрабатывали аммиаком в присутствии спирта, высушивали и измельчали полученную массу. Получали аммонийные соли пектиновых кислот. Растительный остаток из центрифуги 8 возвращали в смеситель 1, пресс 2, сушилку 3 и мельницу 4, получая свекловичные пищевые волокна по технологии, аналогичной технологии получения свекловичной муки в сезон сахароварения. Известны способы получения пектина из растительного сырья путем его гидролиза и экстракции с последующим выделением пектина из раствора при помощи водорастворимых органических растворителей спиртов или ацетона Этим способом перерабатывают жом, прошедший высокотемпературную сушку топочными газами при температуре более 500oC. [RU 2 116 313 C1] Список литература. 1.Обзор информации Горячий Николай Валерьевич ООО «Элевар-Групп». 2. Грачева И.М., Крявова А.Ю. Технология ферментных препаратов. 3. В. Н. Голубев, Н. П. Шелухина. Пектин: Химия, технология применения, М. Российская академия технологических наук, институт экологии человека, 1995, с. 200 - 203 4. Л.В. Донченко, Н.С. Карпович, Е.Г. Симхович "Производство пектина", под редакцией Н.С. Карповича, - Кишинев, 1994. 5. ГОСТ 29186-91 «Пектин. Технические условия» 6.Патент: RU 2 131 886 C1 7.Патент: RU 2 116 313 C1 8. .Н.В.Горячий, А.А.Свитцов, М.М.Марданян, Г.Н.Румянцева, О.А.Варфоломеева. О природе загрязнения мембран в процессе концентрирования пектиновых экстрактов. // Мембраны. №18 (2), 2002, [стр. 40-44]. 9. Н.В.Горячий, А.А.Свитцов. Использование мембранной технологии в производстве пектина. // Мембраны. №29 (1), 2006, [стр. 34-37]. |