бжд. Бжд 43. Организация эвакуации населения из зон чс мирного и военного времени. Эвакуация населения

Скачать 2.49 Mb. Скачать 2.49 Mb.

|

|

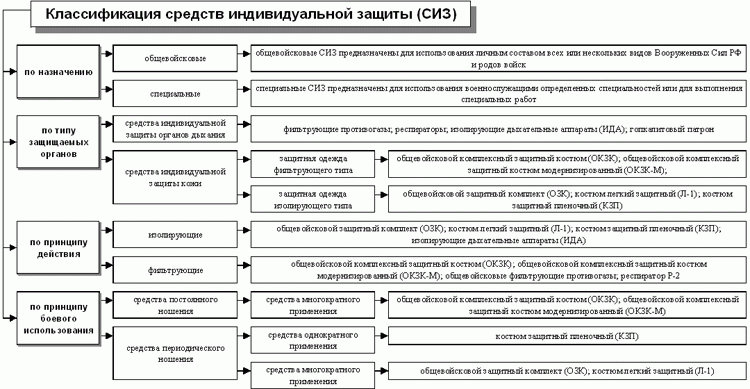

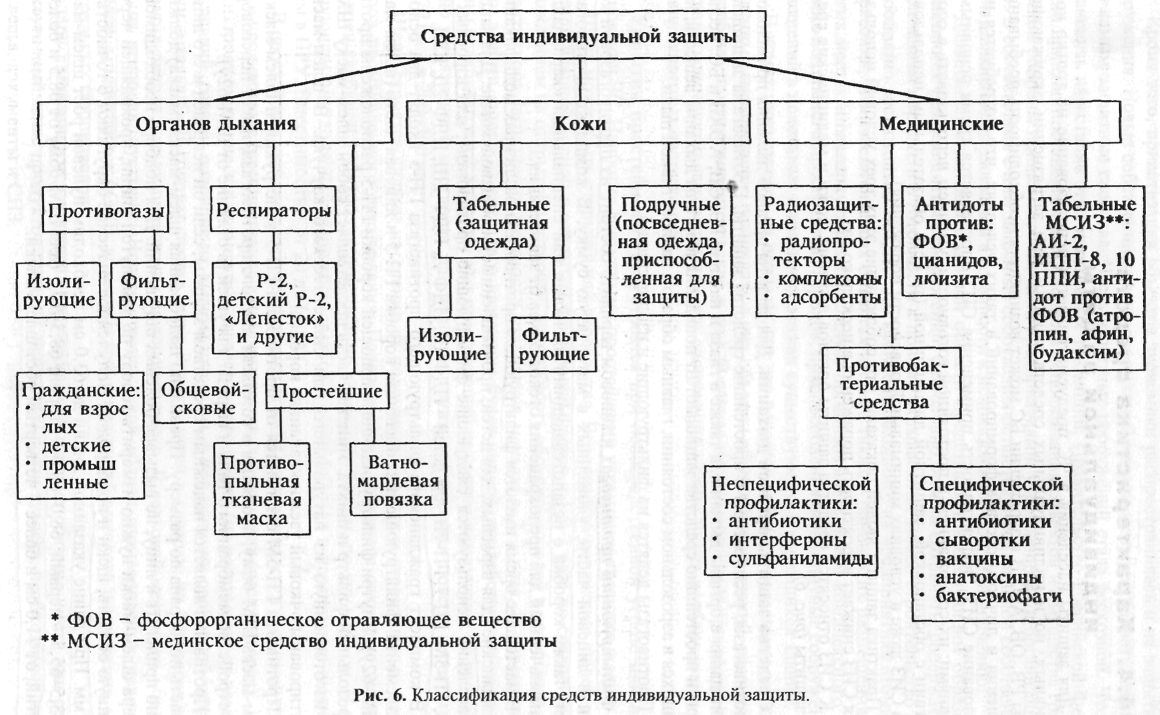

БЖД 43. Организация эвакуации населения из зон ЧС мирного и военного времени. Эвакуация населения - это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения из зон прогнозируемых или возникших ЧС и его временному размещению в безопасных районах, заранее подготовленных для первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемых. Эвакуация часто осуществляется в комплексе с другими защитными мероприятиями: укрытием в защитных сооружениях, использованием СИЗ, медицинской профилактикой, а также с проведением противорадиационных, противопожарных и инженерных работ. Особенности эвакуации определяются видом источника ЧС, пространственно-временными характеристиками воздействия его поражающих факторов, численностью и охватом вывозимого (выводимого) населения, временем и срочностью выполнения эвакомероприятий. Эти факторы обусловливают варианты проведения эвакуации. Виды эвакуации могут классифицироваться по разным признакам: — по видам опасности: эвакуация из зон возможного и реального химического, радиоактивного, биологического заражения (загрязнения), возможных сильных разрушений, катастрофического затопления и др.; — по способам эвакуации: различными видами транспорта, пешим, комбинированным способом; — по удаленности: локальная (в пределах города, населенного пункта, района); местная (в границах субъекта Российской Федерации, муниципального образования); региональная (в границах федерального округа); государственная (в пределах Российской Федерации); — по длительности проведения: временная (с возвращением на постоянное местожительство в течение нескольких суток); среднесрочная — до 1 месяца; продолжительная — более месяца;В зависимости от времени и сроков проведения она может быть упреждающей (заблаговременной) или экстренной (безотлагательной). Упреждающая эвакуация проводится при получении достоверных данных о высокой вероятности возникновения запроектной аварии на потенциально опасных объектах или стихийного бедствия. Основанием для принятия данной меры защиты населения является краткосрочный прогноз возникновения аварии или бедствия на период от нескольких десятков минут до нескольких суток, который может уточняться в течение этого срока, Экстренная эвакуация населения осуществляется в случае возникновения ЧС - при малом времени упреждения или в условиях воздействия на людей поражающих факторов ЧС. В зависимости от характера ЧС и численности населения, подлежащего перемещению из опасной зоны, эвакуация может быть локальной, местной и региональной. Локальная эвакуация проводится тогда, когда зона возможного воздействия поражающих факторов ЧС ограничена пределами отдельных городских микрорайонов или сельских населенных пунктов; при этом численность эвакуируемого населения не превышает нескольких тысяч человек. Эвакуированные в данном случае размещаются, как правило, в непострадавших районах города или ближайших населенных пунктах. Местная эвакуация проводится, когда в зону ЧС попадают средние города, отдельные районы крупных городов, сельские районы с численностью населения от нескольких тысяч до десятков тысяч человек. Эвакуируется население обычно на ближайшие безопасные территории региона. Региональная эвакуация проводится при условии распространения поражающих факторов на площади, охватывающие территории одного или не скольких регионов с высокой плотностью населения, включающие крупные города. При этом население из зоны ЧС может быть эвакуировано на значительные расстояния от мест постоянного проживания. В зависимости от охвата эвакуационными мероприятиями населения, оказавшегося в зоне ЧС, различают общую и частичную Общая предполагает вывоз (вывод) из зоны ЧС всех категории населения, частичная - нетрудоспособного населения, детей дошкольного и школьного возраста. Выбор вариантов эвакуации зависит от характера и масштабов распространения опасности, достоверности прогноза ее возникновения и развития, а также перспектив хозяйственного использования производственных объектов, оказавшихся в зоне действия поражающих факторов ЧС. Основоанием для решения о проведении эвакуации является наличие угрозы жизни и здоровью людей. Право на принятие такого решения имеют руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, на территории которых прогнозируется или возникла ЧС. В случаях, требующих немедленных действий, экстренная эвакуация, носящая локальный характер, может осуществляться по указанию (распоряжению) руководителя дежурно-диспетчерской службы потенциально опасного объекта. Эвакуацию населения производят в безопасный район. Безопасный район представляет собой территорию в пределах загородной зоны, подготовленную для жизнеобеспечения местного и эвакуированного населения, а также для размещения и хранения материальных и культурных ценностей. Загородная зона в пределах административных границ субъекта Российской Федерации должна располагаться вне зон возможных разрушений, возможного опасного химического заражения, катастрофического затопления и опасного радиоактивного загрязнения. Каждой организации, переносящей свою деятельность в военное время в загородную зону, заблаговременно (в мирное время) определяется производственная база и назначается (выделяется) федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления район (пункт) размещения в загородной зоне. Эвакуированное население в загородной зоне размещается на территории соответствующего субъекта Российской Федерации с учетом местных условий. При отсутствии загородной зоны на территории субъекта Российской Федерации на территории другого субъекта РФ выделяется загородная зона по согласованию с органами исполнительной власти этого субъекта. Районы размещения населения в загородной зоне согласовываются с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, органами военного управления (штабами военных округов) и мобилизационными подразделениями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Эвакуированное население размещается в жилых, общественных и административных зданиях, независимо от форм их собственности и ведомственной подчиненности, санаториях, пансионатах, домах отдыха, детских оздоровительных лагерях, кроме имеющих мобилизационное предназначение, в отапливаемых домах дачных кооперативов и садоводческих товариществ на основании ордеров (предписаний), выдаваемых органами местного самоуправления. Для успешного проведения эвакуации требуется четкая организация оповещения и информации населения, наличие детально отработанных планов эвакуации, подготовленных маршрутов ее проведения, достаточного количества транспортных средств, необходимых видов обеспечения и т.д. Непосредственно эвакуацией_занимаются эвакуационньіе органы соответствующих административно-территориальных образований и объектов экономики, а также орган правления по делам ГОЧС. Всестороннее обеспечение эвакуационных мероприятии поручается соответствующим службам ГО, ведомствам, предприятиям, организациям и учреждениям. Эвакуация может осуществляться по производственно-территориальному принципу, в соответствии с которым вывоз (вывод) из зон ЧС рабочих, служащих, студентов, учащихся средних и специальных учебных заведений организуется по предприятиям, организациям, учреждениям и учебным заведениям; эвакуация остального населения (не занятого в производстве и сфере обслуживания) - по месту жительства через жилищно-эксплуатационные органы. В нерабочее время, а также в некоторых других случаях эвакуация осуществляется по территориальному принципу, то есть непосредственно от мест нахождения населения в момент объявления распоряжения на ее проведение. Основным способом эвакуации, наиболее полно отвечающим требованию оперативности, является комбинированный. Он предполагает вывод максимально возможного количества населения пешим порядком с одновременным вывозом остальной его части имеющимся в наличии транспортом. Транспортные средства используются прежде всего для вывоза детей из детских учреждений, больных, женщин с детьми до 10 лет, пожилых людей, проживающих в домах престарелых. Способы эвакуации и сроки ее проведения зависят от масштабов ЧС; количества оказавшегося в зоне ЧС населения; наличия транспортных средств; количества маршрутов эвакуации и их пропускной способности; степени подготовленности личного состава эвакуационных органов, органов управления по делам ГОЧС и самого населения. Оповещение населения об эвакуации проводится с помощью локальных и автоматизированных систем централизованного оповещения, местных теле- и радиостанций, громкоговорителей, установленных на улицах и автомашинах службы охраны общественного порядка. Каждому предприятию, учреждению, учебному заведению и району города, из которого планируется эвакуация, в зависимости от обстановки и количества эвакуируемых в загородной зоне назначается один или несколько населенных пунктов размещения. Для планирования и организации проведения эвакуационных мероприятий заблаговременно (в мирное время) формируются (создаются) следующие эвакоорганы: - эвакуационные комиссии (ЭК): республиканские, краевые, областные, городские, районные в городах и других населенных пунктов и объектовые; -эвакуационные комиссии министерств (ведомств) и организаций; - сборные эвакуационные пункты (СЭП): городские и объектовые; - эвакоприемные комиссии (ЭПК) - при органах местного самоуправления; - промежуточные пункты эвакуации (ППЭ); - приемные эвакуационные пункты (ПЭП); - оперативные группы (ОГ) - по организации вывоза эвакуируемого населения; - группы управления на маршрутах пешей эвакуации; - администрации пунктов посадки (высадки) населения на транспорт (с транспорта). Экстренная (безотлагательная) эвакуация населения из зон ЧС осуществляется, как правило, без развертывания СЭП. Их задачи в этом случае возлагаются на оперативные группы, за которыми закрепляются соответствующие административно-территориальные единицы. Сборный эвакуационный пункт (СЭП) предназначен для сбора, регистрации и организованной отправки населения. При вывозе людей железнодорожным или водным транспортом СЭП размещаются вблизи станций, портов (пристаней) и на предприятиях, имеющих свои подъездные пути. При вывозе населения автотранспортом СЭП размещается на территории или вблизи тех объектов, рабочие и служащие которых следуют этим транспортом. Каждому СЭП присваивается порядковый номер, к нему приписываются ближайшие учреждения и организации. Приемные эвакуационные пункты (ПЭП) создаются для встречи прибывающих в загородную зону людей, их учета и размещения в конечных населенных пунктах. Промежуточные пункты эвакуации (ППЭ) назначаются для населения, эвакуируемого пешим порядком, когда конечные пункты размещения значительно удалены от города. Они размещаются в населенных пунктах, находящихся на маршрутах движения. Отсюда дальше население следует пешком или вывозится транспортом. Пункты посадки организуются на железнодорожных станциях и платформах, в портах и на пристанях, у подъездных путей предприятия. Пункты посадки на автотранспорт создаются, как правило, непосредственно у СЭП. Пункты высадки располагаются вблизи мест размещения эвакуируемого населения. Пункты временного размещения (ПВР).Для кратковременного размещения населения могут развертываться на объектах, способных вместить необходимое количество эвакуированных и обеспечить их первоочередное жизнеобеспечение на период от нескольких часов до нескольких суток. Для руководства эвакуацией и ее осуществления на объектах и в жилых районах создаются эвакуационные комиссии. На крупных производственных объектах и в больших жилых кварталах организуются СЭП. Под СЭП обычно отводятся школы, клубы и другие здания Задачами СЭП являются: оповещение и сбор населения; регистрация и подготовка людей к отправке; формирование пеших колонн; организация посадки на транспорт; организация оказания медицинской помощи заболевшим; укрытие людей, прибывших на СЭП; проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в районе развертывания СЭП. Каждому СЭП присваивается номер, к нему приписывают ближайшие объекты, а также жилищно-эксплуатационные конторы, население которых будет эвакуироваться через данный СЭП. Получив информацию о начале и порядке эвакуации, граждане должны быстро подготовиться к выезду за город, а именно: взять документы, СИЗ, личные вещи и продукты на 2-3 сут, одежду и белье с учетом возможного длительного пребывания в загородной зоне. Кроме СИЗ, надо иметь небольшую аптечку. Упаковывать вещи лучше всего в рюкзак. Вес не более 50кг. К каждому рюкзаку, узлу или чемодану прикрепляют бирку с фамилией и адресом владельца. Детям в карман одежды кладут записку с необходимыми анкетными данными (фамилия, имя, адрес и место работы родителей). Еще лучше данные написать чернильным карандашом или вышить на прочном материале, а затем пришить к подкладке одежды ребенка. После оповещения о начале эвакуации граждане должны строго в назначенное время пешком или на городском транспорте прибыть на определенные СЭП. Адреса СЭП и время явки на них в зависимости от складывающейся в городе обстановки могут быть изменены, о чем граждане должны быть своевременно оповещены. После прибытия на СЭП каждый эвакуируемый предъявляет работнику группы регистрации и учета паспорт и отмечается в списке. Здесь люди распределяются по эшелонам, вагонам, помещениям на судах, машинам. Если кто-либо заболел и не смог явиться на СЭП, его родственники или соседи должны сообщить об этом начальнику СЭП, который примет меры для вывоза заболевшего на станцию посадки. Больных, находящихся на излечении в медицинских учреждениях, эвакуируют вместе с этими учреждениями. Дети обычно эвакуируются вместе с родителями, однако не исключается возможность вывоза их со школами и детскими садами. Для организации приема и размещения населения, а также снабжения его всем необходимым создаются приемные эвакуационные комиссии и приемные эвакуационные пункты сельских районов. Приемная эвакуационная комиссия района, поселка организуется решением соответствующих местных органов исполнительной власти. В состав комиссии включаются представители местной власти, руководители предприятий торговли, медицинских, бытовых и других учреждений, привлекаемых для обеспечения населения. При проведении эвакуации на маршрутах движения пеших колонн организуются промежуточные пункты эвакуации. Они выполняют одновременно две задачи -прием и отправку эвакуируемых, поэтому штатный состав сотрудников этих пунктов зависит от числа проходящих через пункт людей. При эвакуации населения пешим порядком оно прибывает на СЭП самостоятельно, проходит регистрацию, после чего формируются пешие колонны (500-1000 чел.) по предприятиям (организациям, учреждениям). Начальнику пешей колонны дается схема маршрута, которая является основным документом, регламентирующим движение колонны. Между пешими колоннами устанавливается дистанция до 500 м. Движение колонны планируется со средней скоростью не более 3-4 км/ч. Через каждые 1-1,5 ч движения предусматриваются малые привалы на 15-20 мин. В начале второй половины пешего перехода предусматривается большой привал продолжительностью 1,5-2 ч. Пеший переход заканчивается с приходом колонны на промежуточные пункты эвакуации. Размещение эвакуированного населения производится в безопасных районах до особого распоряжения (в зависимости от обстановки). Для кратковременного размещения предусматривается использование зданий и помещений общественных учреждений и заведений: клубов, пансионатов, домов отдыха, санаториев, туристических баз, а также центров временного размещения Федеральной миграционной службы России. В летнее время возможно кратковременное расселение эвакуируемого населения в палатках. Медицинское обслуживание населения организуется на базе существующей сети лечебных учреждений - больниц, поликлиник, сельских медицинских пунктов и аптек. Эвакуируемое население привлекается к работе в колхозах, совхозах, а также на предприятиях, эвакуируемых из города и продолжающих работу в загородной зоне. Наибольшую сложность представляет эвакуация населения из зон возможного опасного радиоактивного загрязнения. Она проводится в два этапа. На первом этапе население вывозится на промежуточные пункты эвакуации, развертываемые на внешней границе этих зон. На втором - из промежуточных пунктов эвакуации в районы временного размещения за пределами действия поражающих факторов ЧС с заблаговременно решенными вопросами первоочередного жизнеобеспечения. Администрация промежуточного пункта эвакуации обеспечивает учет, регистрацию, дозиметрический контроль и санитарную обработку прибывших, оказание нуждающимся медицинской помощи и отправку эвакуируемого населения в места его размещения. На промежуточном пункте эвакуации создается резерв водителей автотранспорта для подмены работающих в загрязненной зоне. Характерной особенностью эвакуации населения при авариях на объектах атомной энергетики является обязательное использование крытого транспорта, обладающего защитными свойствами. Чтобы не подвергать эвакуируемых излишнему облучению, посадка на транспортные средства производится, как правило, непосредственно в местах нахождения людей (у подъездов домов, служебных зданий или у входов в защитные сооружения). Маршруты эвакуации выбираются кратчайшие, с наименьшими уровнями радиации. Проведение эвакуации требует продуманного ее планирования, заблаговременной подготовки эвакуационных органов и населения, районов (мест) размещения эвакуированных, маршрутов эвакуации, транспортных средств. Одним из действенных мероприятий по защите от ЧС (в основном военного характера) является рассредоточение. Рассредоточение — это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) из категорированных городов и размещению в загородной зоне для проживания и отдыха персонала объектов экономики, производственная деятельность которых в военное время будет продолжаться в этих городах. Рассредоточению подлежит персонал: уникальных (специализированных) объектов экономики, для продолжения работы которых соответствующие производственные базы в загородной зоне отсутствуют или располагаются в категорированных городах; организаций, обеспечивающих производство и жизнедеятельность объектов категорированных городов (городских энергосетей, объектов коммунального хозяйства, общественного питания, здравоохранения, транспорта и связи и т.п.). Рассредоточиваемый персонал размещается в ближайших к границам категорированных городов районах загородной зоны вблизи железнодорожных, автомобильных и водных путей сообщения. В исключительных случаях по решению руководителя гражданской обороны - руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации разрешается размещать рассредоточиваемых работников организаций в населенных пунктах, расположенных в зонах возможных слабых разрушений. Районы размещения рассредоточиваемых рабочих и служащих в загородной зоне оборудуются противорадиационными и простейшими укрытиями. Особенности проведения эвакуации в военное время. Эвакуации на военное время подлежат: а) работники расположенных в населенных пунктах организаций, переносящих производственную деятельность в военное время в загородную зону (далее - работники организаций, переносящих производственную деятельность в загородную зону), а также неработающие члены семей указанных работников; б) нетрудоспособное и не занятое в производстве население, в том числе персонал организаций, прекращающих свою деятельность на период войны; в) материальные и культурные ценности. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы планируется заблаговременно, в мирное время, и осуществляется по территориально-производственному принципу в соответствии с разработанными планами: Эвакуация и рассредоточение работников организаций, переносящих производственную деятельность в загородную зону, а также эвакуация неработающих членов семей указанных работников организуются и проводятся соответствующими должностными лицами организаций; Эвакуация остального нетрудоспособного и не занятого в производстве населения, а также работников предприятий, прекращающих свою деятельность в военное время осуществляется по месту жительства должностными лицами соответствующих органов местного самоуправления. При невозможности совместного размещения члены семей указанных работников размещаются в ближайших к этим районам населенных пунктах загородной зоны. Районы размещения работников организаций, переносящих производственную деятельность в загородную зону, а также неработающих членов их семей выделяются за районами размещения рассредоточиваемых работников организаций. Нетрудоспособное и не занятое в производстве население и лица, не являющиеся членами семей работников организаций, продолжающих производственную деятельность в военное время, размещаются в более отдаленных безопасных районах по сравнению с районами, в которых размещаются работники указанных организаций. Транспортное обеспечение эвакуационных перевозок. Транспортное обеспечение эвакуационных перевозок возлагается на федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организации, имеющие автомобильный, железнодорожный, водный и воздушный транспорт. Перевозки населения на расстояние до 100 км выполняются, как правило, автотранспортом, местными и пригородными поездами, воздушными, морскими и речными судами. Перевозки населения на расстояние свыше 100 км - железнодорожным транспортом, воздушными, морскими и речными судами. Для организации медицинского обеспечения в районах массового размещения эвакуированного населения используют стационарные медицинские учреждения различного профиля, кроме предназначенных для развертывания специальных формирований здравоохранения, или развертываются новые. Для размещения и хранения материальных и культурных ценностей в безопасных районах заблаговременно определяются помещения или сооружаются специальные хранилища, отвечающие необходимым для этого требованиям. 44. Методы контроля и определения опасных и негативных факторов. Своевременно организованный и правильно проводимый радиационный, химический и бактериологический контроль обеспечивает снижение числа пораженных в ЧС. Радиационный контроль включает определение уровня радиации на местности, доз облучения людей и уровня загрязнения продуктов питания, воды, фуража, кожных покровов, одежды, обуви, личных вещей и различных поверхностей. Контроль доз облучения имеет целью не допустить переоблучение человека при его пребывании на радиоактивно загрязненной местности. Он может быть групповым или индивидуальным. Контроль степени радиоактивного загрязнения людей, техники, оборудования и других предметов осуществляется с помощью радиометров. В качестве радиометров используются приборы типа ДП-5 (работающие в более высоком диапазоне мощностей доз) или типа СРП и ДРГ (работающие в диапазоне низких мощностей доз). Степень радиоактивного загрязнения определяется по уровню гамма-излучения на расстоянии 1 см от обследуемой поверхности. Этими же приборами можно определить загрязненность РВ продуктов питания, воды и фуража. Групповой контроль ведется по формированиям, цехам и другим группам населения, работающим в одинаковой радиационной обстановке. Дозиметры в этом случае выдаются из расчета 1-2 на группу из 10-12 чел. или на защитное сооружение. Индивидуальный контроль доз облучения осуществляется у работающих в одиночку или небольшими группами и в разной радиационной обстановке. Для радиационного контроля используются: общевойсковой измеритель дозы ИД-1, определяющий дозы 200-500 рад; дозиметр контроля прямопоказывающий ДКП-50А, работающий в диапазоне доз 2-50 Р; комплект дозиметров ИД-2 в диапазоне измерения от 10 до 1500 рад. В ЧС при низких допустимых дозах облучения используются дозиметры контроля доз облучения типа ДПГ-03, работающие в диапазоне доз 0,1-10 Р, а также Д-2Р, ИКС-А в диапазоне от 0,5 до 1000 рад. Для определения степени загрязнения РВ продуктов питания, воды и фуража в единицах удельной активности (Ки/кг, Ки/л) используются радиометрические лаборатории. Химический контроль включает определение степени загрязнения АОХВ, ОВ человека, СИЗ, продовольствия, воды, фуража, техники, а также местности и воздуха. Он проводится с помощью приборов химической разведки (ВПХР, ПХР), а также объектовых и полевых химических лабораторий. Для определения химического загрязнения продовольствия, воды и фуража используется прибор химической разведки медицинской и ветеринарной службы (ПХР-МВ). Бактериологический контроль призван своевременно выявлять возбудителей инфекционных заболеваний в окружающей среде, в продуктах питания, воде и фураже с целью предупреждения массовых заболеваний. 45. Общая характеристика и классификация защитных средств. По характеру применения войсковые средства защиты делятся на индивидуальные и коллективные. По принципу действия различают средства защиты фильтрующего и изолирующего типа. Средства индивидуальной защиты разделяются на средства индивидуальной защиты органов дыхания и средства индивидуальной защиты кожных покровов. Коллективные средства защиты, классификация по назначению и способу обеспечения воздухом. Коллективные средства защиты - это специально оборудованные сооружения и объекты, предназначенные для групповой защиты людей от действия ядерного, химического и бактериологического оружия, зажигательных средств и обычных средств поражения. К коллективным средствам защиты относятся: полевые фортификационные сооружения, долговременные фортификационные сооружения, сооружения специального назначения, подвижные объекты – кабины машин различного назначения, БМП, санитарные автомобили, автоперевязочные, санитарные вагоны и суда и т.д. Сооружения открытого типа: траншеи, щели, полубрустверные ниши снижают потери от воздействия обычных средств поражения и ударной волны ядерного взрыва, частично от светового излучения и проникающей радиации. Эти сооружения используются для укрытия личного состава, раненых и больных, но они не эффективны от ОВ и БС. Сооружения закрытого типа: блиндажи, землянки и пр. обеспечивают более надежную защиту личного состава, раненых и больных. Они могут быть герметизированы, быть вентилируемыми и невентилируемыми. Время пребывания людей в невентилируемых сооружениях не превышает 1 часа. Наиболее полную защиту от всех поражающих факторов обеспечивают убежища, оборудованные в противоатомном и противохимическом отношении. В них обеспечиваются работа личного состава и укрытие раненых и больных без индивидуальных средств защиты. Специальное оборудование убежищ: - фильтровентиляционное оборудование; - отопительное оборудование; - вентиляционное защитное устройство; - средства герметизации входов и покрытий.   46. Защитные сооружения. |