Геология 9. Блок 1

Скачать 0.85 Mb. Скачать 0.85 Mb.

|

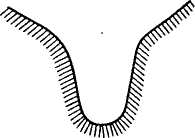

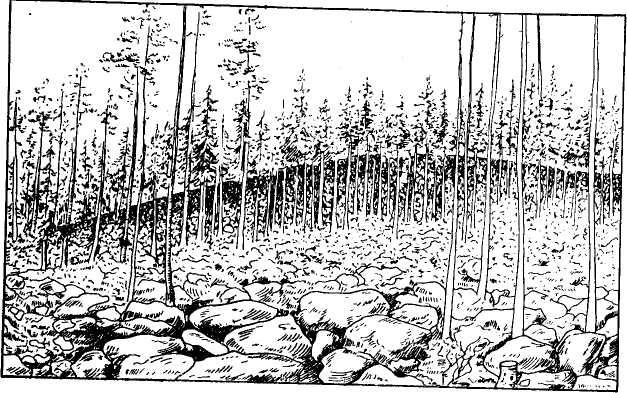

Ледниковые талые воды и их отложенияИз-под ледников вытекают огромные массы талой воды, преимущественно в летнее время. Талые воды усиленно циркулируют в толще льда по многочисленным трещинам, а в основании ледника или даже внутри его они нередко собираются в мощные водные потоки. Эти талые воды проделывают как внутри ледника, как и за пределами его большую эрозионную работу, которая в сущности ничем не отличается от работы обычных проточных вод. Талые воды выносят в большом количестве рыхлый материал (полученный в результате размыва морены), в основном песчаный, гравийный с мелкими валунами, а затем отлагают его у края ледника на пути своего следования. Если талые воды растекаются впереди ледника по не расчлененной эрозией равнинной поверхности в виде многочисленных потоков, то обширные площади покрываются слоем песчаного материала; мощность такого слоя иногда достигает нескольких десятков метров. Пространства, на которых развиты такие отложения, получили название зандровых полей или просто зандров. Отложения, образованные ледниковыми талыми водами, называются флювиогляциальными. Часто талые воды собираются в приледниковые озера, особенно при наклоне земной поверхности в сторону ледника. Осаждённая в таких озерах ледниковая муть образует так называемые ленточные глины. Они представляют собой тонкое прослаивание песка и глины, вызванное сезонностью их отложения: прослой песка отлагается летом, а прослой глины — зимой. Каждые два таких слоя отражают годовой цикл осадконакопления в данном озере. По числу таких циклов в ископаемых ленточных глинах определяют продолжительность существования приледникового озера в годах (например, возраст одного из таких озер под Ленинградом насчитывает 16,5 тыс. лет). Озерно-ледниковые отложения называются лимногляциальными. Ледниковые воды, поступающие в речные долины, участвуют совместно с прточными водами в образовании речных отложений. Ледниковые формы рельефа. В результате геологической деятельности льда и ледниковых талых вод возникает ряд своеобразных форм рельефа. Они делятся на две группы - эрозионные и аккумулятивные. К эрозионным формам ледникового рельефа относятся кары, троги, «бараньи лбы» и «курчавые» скалы. Кары возникают в горных районах. Это сравнительно небольшие котловины с крутыми склонами. Разрушение склонов и бывает), то и она также превращается в трог. Форма трога U-образная, в отличие от долин горных рек, имеющих V-образный поперечный профиль. Дно трога плоское или вогнутое, стенки — почти отвесные. Стенки и дно трога, если они сложены скальными породами, обычно отшлифованы, покрыты штрихами и шрамами, направление которых совпадает с направлением движения льда (рис. 6).   Рис. 6. Ледниковая долина - трог (поперечный разрез) Рис. 7. «Бараний лоб» (вид сбоку) Стрелкой показано направление движения льда Трогами являются Фиорды Норвегии, заполненные морской водой в результате опускания Скандинавского побережья и повышения уровня океана в послеледниковое время. При движении ледников сплошной массой в их ложе среди менее плотных пород образуются котловины вспахивания; протяженность их достигает нескольких десятков километров а глубина - нескольких десятков метров. С такими котловинами связаны многочисленные озера на Скандинавском полуострове и в других местах. Ледники, встречая на своем пути одиночные скалы или группы скал, сложенные массивными кристаллическими породами, обтачивают, сглаживают и покрывают их поверхность шрамами и штрихами. Так образуются бараньи лбы и курчавые скалы. Бараний лоб — это одинокая скала, у которой пологий склон обращен к истокам ледника, а более крутой склон — в сторону его движения. По форме такая скала отдаленно напоминает бараний лоб (рис. 7). Группа таких скал образует «курчавые скалы». Бараньи лбы и курчавые скалы на территории РФ лучше всего выражены в Карелии и на Кольском полуострове.  Рис. 8. Друмлин, поросший лесом К аккумулятивным формам рельефа, кроме ранее описанных моренных холмов и зандровых равнин, принадлежат еще друмлины и озы. Друмлины - продолговатые холмы, расположенные в направлении движения ледника в районе накопления основной морены. Их протяженность достигает нескольких сотен метров (иногда 1-2 км), ширина — десятки метров, высота - от нескольких метров до нескольких десятков метров (рис. 8). Сложены друмлины валунными глинами, В теле друмлин нередко наблюдается выступ коренной породы в виде бараньего лба. В связи с этим считают, что образование друмлин вызвано задержкой моренного материала вблизи выступающих участков ложа ледника. Друмлины встречаются обычно группами. Они характерны для областей, покрытых ледниками материкового или промежуточного типа. Озы - узкие, извилистые валы протяженностью иногда в десятки километров. Ширина их основания 40-100 м, у гребня она составляет 4-5 м. Высота 20-30 м, изредка до 100 м. Склоны крутые. Сложены озы гравийно-галечным материалом. Происхождение озов еще недостаточно выяснено. Существует предположение, что они образуются за счет отложений русел внутриледниковых потоков, которые после таяния ледника сгружаются на основную морену в виде валов. Озы развиты вблизи наружного края ледника, позади конечной морены. Вместе с озами часто встречаются беспорядочно разбросанные холмы, сложенные слоистым сортированным песчано-гравелистым и моренным материалом. Им дано название камы. Речной, озерный и морской лед Лед образуется также (при соответствующих климатических условиях) в результате замерзания речных, озерных и морских вод. В случае полного промерзания мелких рек в лед вмерзают донные отложения (песок, галька). При ледоходе вмерзшие обломки вместе со льдом переносятся в нижнее течение реки или даже в море и там отлагаются. Во время ледохода глыбы льда проделывают немалую работу по разрушению берегов, особенно при заторах. Аналогичную работу может проделывать лед и по берегам озер и морей. В полярных бассейнах под влиянием течений огромные глыбы морского льда перемещаются на значительные расстояния (дрейф морских льдов). Глыбы континентального льда (айсберги), попадая в море, приносят немало обломочного материала, который после их таяния пополняет состав морских осадков, Многолетняя (вечная) мерзлота Вода в твердой фазе вызывает в природе еще одно явление - образование многолетней или, как ее часто называют, вечной мерзлоты. Под многолетней (вечной) мерзлотой подразумевают длительное, удерживающееся на протяжении многих веков, промерзание горных пород. Она образуется только в тех районах, где среднегодовая температура бывает 0° и ниже. Многолетняя мерзлота выражена не только повсеместно в районах, охваченных оледенениями, но также широко проявляется и за пределами этих районов. Промерзание почвы на глубину 1-2 м отмечается всюду в условиях холодной зимы. Временное промерзание почв называется сезонной мерзлотой. В зонах развития вечной мерзлоты верхний (почвенный) слой в летнее время оттаивает на небольшую глубину (0,2-1,5 м), но ниже мерзлотное состояние пород остается неизменным. Временно оттаивающий верхний слой в зоне вечной мерзлоты называется деятельным слоем. Многолетняя (вечная) мерзлота охватывает обширные пространства полярных и приполярных областей, а также горные районы (на различных широтах). Ею занято 20-25% поверхности суши. Особенно широко многолетняя мерзлота распространена в Советском Союзе, где она занимает около 11 млн. км2 — почти половину территории РФ (49,7%). Вечная мерзлота развита почти повсеместно к востоку от р. Енисей, в северных частях Западно-Сибирской низменности и Урала, на Крайнем Севере европейской части РФ (рис. 9). Возникновение вечной мерзлоты вызвано замерзанием воды в порах и трещинах горных пород. С увеличением числа трещин и их расширением под воздействием морозного выветривания масса льда от проникновения в них воды может увеличиваться. Лед в вечномерзлых породах образует включения и пропластки жильного типа. В районах, подвергавшихся оледенениям, можно обнаружить в толщах вечномерзлых пород погребенные пласты и массивы льда, скрытые в свое время под моренными отложениями. Линзы погребенного льда образуются в случае промерзания небольших озер, ложе которых покрыто обломочными отложениями. Глубина промерзания в районах вечной мерзлоты может достигать значительных размеров. В крайних северных районах нашей страны, т. е. на побережье и островах Северного Ледовитого океана, глубина промерзания достигает 500—600 м. К югу глубина промерзания значительно уменьшается, и на южных границах распространения многолетней мерзлоты составляет всего несколько метров.  Рис.9. Схематическая карта распространения многолетней мерзлоты на территории РФ 1 — районы сплошной мерзлоты; 2 — районы сплошной мерзлоты с таликами; 3 — районы с преобладанием таликов; 4 — районы развития мерзлоты островного В зоне вечной мерзлоты имеются подземные воды, которые вызывают в этой зоне ряд характерных явлений. Здесь устанавливаются три типа подземных вод: подмерзлотные воды, находящиеся под слоем многолетней мерзлоты; они обычно обладают напором, так как породы с много летней мерзлотой, при отсутствии трещин, приобретают свойства водоупорных пород; межмерзлотные воды, содержащиеся в таликах (незамерзших участках) вечномерзлых пород; они отмечаются не везде; надмерзлотные воды — грунтовые воды, находящиеся в деятельном слое вечной мерзлоты. В случае проникновения в вечномерзлые породы по трещинам подземных вод (обычно снизу, из напорного подмерзлотного горизонта) и последующего их превращения в лед происходит вспучивание вечномерзлых пород и образование бугров. При продолжающемся поступлении подмерзлотных вод величина бугров может достигать в высоту 20-40 м и иметь в диаметре 30-80 м. Напорные воды, проникшие на поверхность, сразу замерзают и образуют наледи. Вспучивание и образование наледей происходит нередко вследствие резких изменений температур. В качестве примера образования наледи можно привести случай, происшедший на территории Бурятии. Здесь из-под здания школы, вследствие нарушения термического режима, неожиданно забил фонтан воды, которая в процессе излияния сразу замерзала. В результате возникла ледяная гора, под которой было погребено здание. С потеплением происходит оттаивание льда, и на поверхности вечномерзлых пород образуются провалы, воронки, ложбинки и другие отрицательные формы рельефа. Они могут исчезнуть при последующем промерзании. Оттаивание деятельного слоя в условиях сильного пересыщения водой и большого содержания коллоидальных частиц в почве приводит к солифлюкции — течению рыхлой переувлажненной почвы по склону, даже при незначительных уклонах (3—50). Солифлюкция в зоне вечной мерзлоты играет немаловажную роль в выравнивании рельефа (как в полярных областях, так и в горных странах, расположенных на умеренных и даже низких широтах). Эти явления весьма пагубно сказываются на строительстве шоссейных, и железных дорог, жилых зданий, промышленных объектов и других типов сооружений, особенно если это строительство вызывает нарушение термического режима в зоне вечной мерзлоты. Достаточно сложно и проведение здесь буровых и геофизических работ. Древние оледенения Оледенения свойственны не только современной эпохе. В древние эпохи нынешнего (так называемого четвертичного) периода оледенениями были охвачены огромные пространства, значительно превышающие площади развития современных оледенений. Центры древнечетвертичных оледенений находились на Скандинавском полуострове, в Альпах, на Таймыре и в других приполярных и высокогорных областях. Массы льда, двигавшиеся со Скандинавских гор, заняли равнины Северной Европы, большую часть Русской равнины (до широты Киева и Днепропетровска). Предполагают, что мощность льда на Скандинавском полуострове достигала 3 км, а мощность льда, покрывавшего Русскую равнину, составляла несколько сотен метров. К началу современной эпохи скандинавский ледник (как и другие ледники) исчез, оставив после себя разнообразные ледниковые и водно-ледниковые формы рельефа и отложения. Оледенения происходили периодически и в более древние эпохи геологической истории, о чем свидетельствует нахождение в древних толщах тиллитов – уплотненных метаморфизованных моренных отложений. Причины периодического появления оледенений еще недостаточно выяснены. Некоторые ученые видят причину этого явления в космических процессах, в частности, в изменении интенсивности солнечного излучения, однако большинство ученых считают, что, по крайней мере, за последние полмиллиарда лет (т. е. с начала так называемой палеозойской эры) каких-либо заметных изменений, тем более скачкообразных, в поступлении солнечного тепла на Землю не происходило. В качестве другого космического фактора возникновения оледенений выдвигается колебание земной оси. Известно, что современное размещение и ширина климатических зон вызваны тем, что земная ось наклонена к плоскости орбиты Земли. Теоретические исследования показали, что наклон земной оси может изменяться в пределах нескольких градусов, а это вполне достаточно для значительного изменения ширины климатических зон и, в частности, для увеличения или сокращения размеров зон полярного климата. Этот фактор, очевидно, заслуживает должного внимания. Значительно больший интерес представляют причины оледенений, вызванные исключительно земными явлениями. Среди них основной интерес представляет изменение климата в связи с горообразованием. В истории земной коры установлено несколько ' бурных эпох горообразования и связанных с ними значительных воздыманий материков — явление, бесспорно влиявшее на формирование ледников как горного, так и материкового типа. Оно подтверждается тем, что в отложениях, сформировавшихся после окончания той или иной эпохи горообразования, обнаруживаются осадки ледникового происхождения. В общем можно полагать, что оледенения вызываются определенным сочетанием благоприятных для них как астрономических, так и земных условий. 4. Геологическая и технологическая деятельность человека. |