Геология 9. Блок 1

Скачать 0.85 Mb. Скачать 0.85 Mb.

|

|

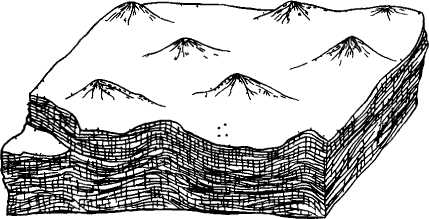

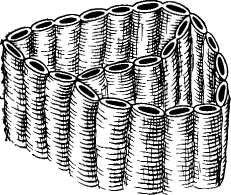

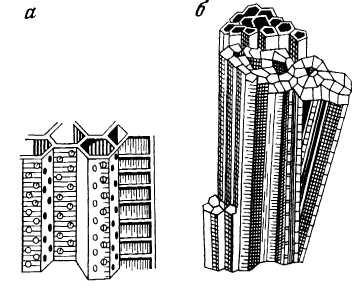

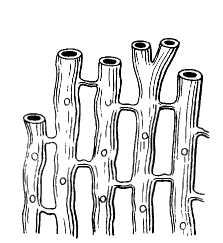

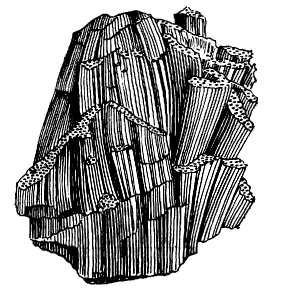

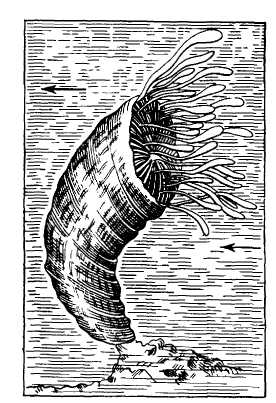

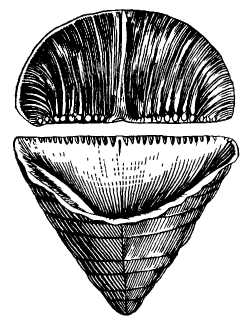

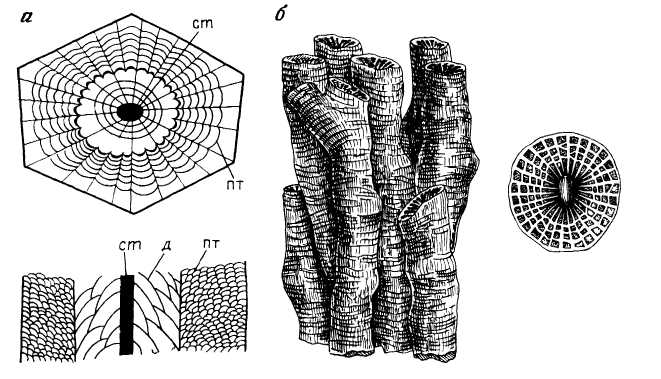

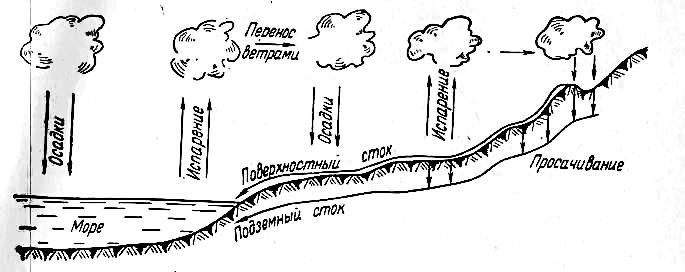

КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ (COELENTERATA) Кишечнополостные (медузы, коралловые полипы, актинии, гидры) — настоящие многоклеточные. Они живут преимущественно в морях, но есть среди них и пресноводные формы (гидры). Кишечнополостные или прирастают ко дну, или свободно плавают. Для кишечнополостных характерна радиальная симметрия тела, которое состоит из энтодермы и эктодермы. Между ними расположена мезоглея. Тело их представляет собой двухслойный мешок, который сообщается с внешней средой только одним отверстием, одновременно являющимся и ротовым, и анальным. Оно окружено венчиком щупалец. Внутренняя полость, выстланная энтодермой, является пищеварительной полостью. У многих кишечнополостных эта полость разделена на камеры мягкими радиальными вертикальными перегородками — септами. Питаются кишечнополостные преимущественно планктонными микроскопическими организмами. Эти организмы захватываются и отправляются в ротовое отверстие с помощью щупальцев, но предварительно они поражаются стрекательными (крапивными) клетками, которые имеют спирально свернутую нить и содержат ядовитую жидкость. При прикосновении постороннего тела к наружной поверхности животного эта нить с силой выбрасывается, и вместе с ядовитой жидкостью поражает мелких животных. Стрекательные клетки служат и средством защиты. Размножаются кишечнополостные половым и бесполым путем. Половое поколение — медузы — свободно плавают. Бесполое поколение — полипы — прикрепляются ко дну и ведут одиночный или чаще колониальный образ жизни. По особенностям внутреннего строения кишечнополостные делятся на три класса: гидроидные, сцифоидные и коралловые полипы. Из них наибольший геологический интерес представляют коралловые полипы. Класс гидроидные (Hydrozoa) В этот класс объединяются наиболее низкоорганизованные кишечнополостные. Из всех гидроидных в геологическом отношении интересны строматопораты. Это вымершие колониальные морские кишечнополостные, строение мягкого тела которых неизвестно. Жили они в открытом море на небольшой глубине, где вместе с кораллами строили рифы. Подкласс строматопораты (Stromatoporata) — колониальные морские животные, имеющие известковый скелет. По форме скелеты строматопор очень разнообразны - ветвистые, шаровидные, цилиндрические, пластинчатые с ровной и бугристой поверхностью (рис. 5). Они состоят из волокнистых горизонтальных пластин, пронизанных вертикальными столбиками. Геологическое значение и распространение гидроидных. Известковые скелеты строматопор встречаются довольно часто в палеозойских отложениях. Строматопоры имеют большое стратиграфическое значение для силурийских и девонских отложений. Совместно с коралловыми полипами, брахиоподами и двустворчатыми моллюсками они чаще всего встречаются в известняках.  Рис 5. Stromatopora Класс коралловые полипы (Anthozoa) Это наиболее высокоорганизованные кишечнополостные. В настоящее время коралловые полипы живут только в теплых (не ниже +18° С) морях с постоянной и нормальной соленостью, в чистой воде, где много света, в зоне прибоя, богатой кислородом, прирастая ко дну и образуя колонии, из которых и состоят коралловые рифы. Некоторые одиночные кораллы живут и на больших глубинах (более 200 м) и при низких температурах (до 0°С).  Рис 6. Halysites  Рис 7. Favosites а - продольное сечение, б - общий вид колонии Мягкое тело коралловых полипов устроено более сложно, чем у других кишечнополостных. Внутренняя полость тела разделена вертикальными радиальными перегородками на камеры. Ротовое отверстие не сразу открывается во внутреннюю полость, а переходит в глотку. Оно окружено венчиком из 8 перистых или большего числа гладких щупалец Многие коралловые полипы выделяют известковый скелет — кораллит, имеющий форму трубочки или чашечки. Размножаются кораллы половым и бесполым путем, но медузоидная стадия и смена поколений у них отсутствуют. Класс Anthozoa по числу и расположению щупалец и перегородок у современных коралловых полипов и строению скелета у вымерших делится на шесть подклассов. Подкласс табулята (Tabulata). Это колониальные кораллы. Они имеют хорошо развитые днища (tabula) и (слабо развитые вертикальные перегородки — септы, которые обычно представлены бугорками и шипами. Лишь иногда эти перегородки доходят до центра и, сплетаясь, образуют ложный столбик. Род халазитес (Halusites). Трубчатые кораллиты, имеющие эллиптическое поперечное сечение, соединяются друг с другом своими узкими краями, образуя в поперечном сечении цепочкообразные ряды (рис. 6). Распространение: поздний ордовик — поздний силур. Род фавозитес (Favosites). Кораллиты призматические, многоугольные в сечении, плотно прилегают друг к другу (рис. 7). Стенки кораллитов пористые. Поры образуют правильные ряды. Были широко представлены в позднем силуре и девоне. Жили до перми. Род сирингопора (Syringopora). Колонии кустистой формы, состоят из кораллитов более или менее цилиндрической формы, сообщающихся поперечными трубочками (рис.8.) Распространение: ордовик — пермь. Подкласс хететиды (Chaetetida). Известковые кораллиты хететид с хорошо развитыми днищами имеют многоугольное или округленное поперечное сечение диаметром до 1 мм (рис. 9). Они слагают массивные полипняки, имеющие форму пластин, желваков, полусфер. Хететиды— вымершие колониальные формы. Жили от ордовика до эоцена, но особенно широко были распространены в карбоне. Представитель: род хететес (Ohaetetes). Распространение: средний девон — карбон.  Рис. 8. Syringopora  Рис. 9. Chaetetes Подкласс четырех лучевые кораллы (Tetracoralla), или ругоза (Rugosa). На первом этапе индивидуального развития у четырехлучевых кораллов закладывается шесть перегородок, но в последующее время септы возникают только в четырех секторах. Отсюда их название — четырехлучевые. Из скелетных элементов, кроме септ, у них есть еще днища, пузырчатая ткань, а в осевой части кораллита образуется столбик. На наружной поверхности кораллита у этих кораллов имеются вертикальные ребра — морщины (rugae), по наличию которых их и называют ругозами. Это «ложные ребра». Настоящие ребра образованы краями вертикальных перегородок, которые выступают с наружной стороны кораллита. У некоторых одиночных кораллов имеется крышечка, которая закрывает чашечку кораллита. Четырехлучевые коралловые полипы — это колониальные и одиночные животные. Род зафрентис (Zaphrentis). Одиночный коралл, имеющий форму рога (рис.10). Многочисленные перегородки имеют перистое расположение. Самые длинные из них доходят до центра. Столбик отсутствует. Распространение: силур — карбон. Род кальцеола (Calceola). Одиночный коралл, имеющий форму передней части туфельки, с массивной толстой крышечкой (рис.11). Очевидно, коралл лежал на дне плоской стороной, не прирастая ко дну. Характерен для девона. Род литостроцион (Lithostrotion). Колониальные кораллы. Колонии кустистые или массивные (рис.12). Поперечное сечение кораллитов у кустистых форм цилиндрическое, у массивных — многоугольное.  Рис. 10. Zaphrentis(реставрация)  Рис. 11. Calceola  Рис. 12. Lithostrotion. а — поперечное сечение и продольный разрез массивного кораллита (ст - столбик, пт - пузырьчатая ткань, д — днища); б — кустистая колония и поперечное сечение кораллита По периферии развиты пузырчатая ткань и дополнительные короткие перегородки. Имеются многочисленные днища, а в центре — плотный, сжатый с боков столбик. Характерен для раннего карбона. Теологическое значение и распространение класса, Табулята, хететиды и тетракораллы имеют большое значение для стратиграфического расчленения палеозойских отложений. Кроме того, они являются прекрасными показателями характера среды осадконакопления, так как это стенотермные и стеногалинные животные. В палеозое они играли очень большую роль в породообразовании и в настоящее время сла гают мощные толщи коралловых известняков. Самые древние их представители известны из кембрийских отложений. В конце палеозоя они почти полностью вымирают. Кроме табулят, хететид и четырехлучевых кораллов в ископаемом состоянии встречаются и живут сейчас представители и других подклассов— гелиолитоидеи, восьмилучевые и шестилучевые кораллы. Их геологическое значение очень невелико. Список литературы 1. Левитес Я. М. ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ГЕОЛОГИИ ГЕОЛОГИИИ СССР. - М. «Недра», 1986, 336 с 2. Кузьменко Е. Е. ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИ И ГЕОЛОГИЯ СССР «Недра», 1980, 280с. Блок 3 Вопрос 4 4. Охарактеризуйте круговорот воды в природе. Вода в природе встречается в трех состояниях: парообразном, жидком и твердом. Переход воды из одного состояния в другое происходит в основном под влиянием солнечного тепла, а также жизнедеятельности растений и других факторов. В атмосфере вода содержится в виде пара, в капельножидком (в виде облаков и тумана) и твердом состоянии (кристаллы льда, град, снег). Всего в атмосфере в среднем содержится около 14 тыс.км3 воды, преимущественно в виде пара. Но благодаря постоянному пополнению атмосферной влаги за счет испарения на поверхность Земли ежегодно выпадает около 520 тыс. км3 осадков. На поверхности Земли вода в жидком состоянии скапливается в океанах, морях, озерах, болотах, а также находится в виде ледников и снега, образуя гидросферу; основная масса воды гидросферы составляет Мировой океан — около 1370 млн.км3. В земной коре — литосфере — вода содержится в виде пара, в жидком и твердом состоянии, а также в виде химически связанной (цеолитная, кристаллизационная и конституционная). Общее количество воды в земной коре, начиная от почвенного слоя и кончая ее границей с мантией, составляет около 1300 млн.км3, т.е. примерно столько же, сколько ее содержится и в открытом океане. Значительное количество воды содержится в животных и растениях, совокупность которых образует своеобразную оболочку земли, называемую биосферой. Воды атмосферы, гидросферы и верхней части литосферы находятся в самой тесной связи между собой. Испаряясь с поверхности океанов, озер, других водоемов и с суши, а также превращаясь в парообразное состояние в результате жизнедеятельности организмов, вода переходит в атмосферу, а из нее вновь выпадает на поверхность Земли в виде дождя, града и других осадков, составляя звенья общего круговорота воды на Земле — одного из самых грандиозных процессов. Это один из главных механизмов, обусловливающих формирование поверхности Земли, обмен веществ и энергии. В ходе круговорота постоянно возобновляются водные ресурсы в атмосфере, на поверхности Земли и в верхней части литосферы, создается исключительное многообразие вод, их различие. Вместе с тем водам присуще их главнейшее свойство — единство. Все природные воды, — писал В.И. Вернадский, — где бы они ни находились, теснейшим образом связаны между собой и представляют единое целое. Процессы перехода из одной сферы Земли в другую являются весьма сложными, составляя общий круговорот воды в природе, который слагается из испарения, осадков и стока (поверхностного и подземного). Различают большой, малый и внутриматериковый, или местный, круговороты. При большом круговороте часть воды, испарившейся с водной поверхности океанов и морей, ветром переносится на сушу и там выпадает в виде осадков, которые затем расходуются на поверхностный и подземный сток, а также испарение. При малом круговороте вода, испарившаяся в пределах океанов и морей, выпадает здесь же. При внутриматериковом круговороте испарившаяся в пределах материков (с поверхности озер, болот, рек, с суши и при помощи растительности) вода вновь выпадает на материке (рис. 1).  Рис. 1. Схема круговорота воды в природе В практической деятельности человека внутриматериковый круговорот воды имеет очень большое значение. Поэтому одной из задач строительства крупных водохранилищ в нашей стране, огромных оросительных систем, насаждения лесов, полезащитных лесных полос, орошения и обводнения земельных массивов и других мероприятий является усиление внутреннего круговорота воды в засушливых районах европейской части России и в республиках Средней Азии. Взаимопереход вод атмосферы, гидросферы и литосферы зависит от температуры, давления, рельефа, геологического строения территории, литологического состава пород, характера растительности и других условий. Поэтому при гидрогеологических исследованиях наряду с изучением рельефа, геологии необходимо также знать и метеорологическую обстановку — силу и направление ветров, изменения температуры во времени, количество испаряющейся воды, количество осадков и их характер (дождь, снег, иней), распределение осадков по временам года, поверхностный сток и другие факторы, влияющие на условия образования подземных вод. Обычно метеорологические данные берутся с ближайшей метеостанции. Список литературы Седенко М.В. Основы гидрогеологии инженерной геологии. – М.: Недра, 1979. |