Геология 9. Блок 1

Скачать 0.85 Mb. Скачать 0.85 Mb.

|

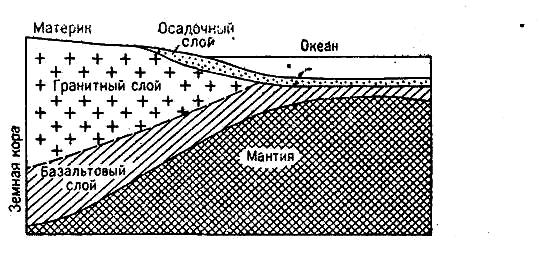

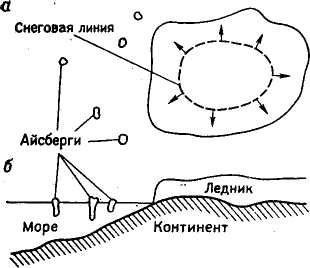

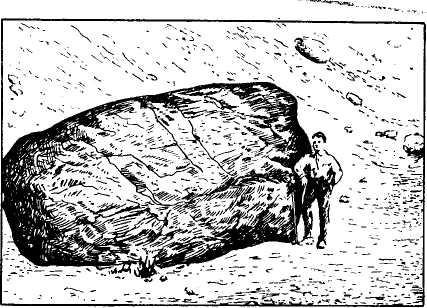

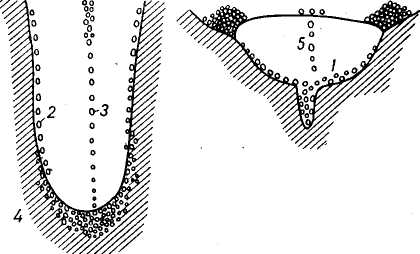

Теплота ЗемлиТепловой режим Земли обусловлен двумя причинами: 1) излучением Солнца и 2) теплотой, выделяемой из недр Земли. На поверхности Земли основным источником тепла является Солнце. Внутренняя теплота в тепловом режиме дневной поверхности играет ничтожную роль (не более 1%). Под влиянием солнечной теплоты происходят самые разнообразные процессы: круговорот воды, разрушение водой и ветром земной поверхности, растрескивание горных породи многие другие явления. Органический мир на Земле также возник и развивается благодаря солнечной энергии. Примерно одна треть солнечной лучистой энергии, поступающей на Землю, отражается обратно в мировое пространство (альбедо Земли 0,35). Как поток солнечного тепла на Землю, так и альбедо ее, т. е. доля отраженной солнечной радиации, неодинаковы для разных широт. Количество получаемого и отражаемого Землей солнечного тепла зависит также от характера распределения суши и воды, от воздушных и океанических течени, от особенностей рельефа, растительного покрова. На поверхности Земли колебания температуры в течение года под действием солнечного излучения достигают нередко большой величины, например, в пустынях до 100°. Зато с глубиной влияние солнечного тепла резко снижается и быстро сходит на нет. На некоторой глубине от поверхности располагается так называемый пояс постоянной температуры, где она круглый год одинакова и равна примерно среднегодовой температуре данной местности. В Москве пояс постоянной температуры находится на глубине 20 м (t=4,2°С), в Париже — на глубине 28 м (t=11,83°C). В общем действие солнечного тепла проникает ниже поверхности-Земли не глубже 20—30 м. Ниже пояса постоянной температуры под влиянием внутреннего тепла Земли температура с глубиной закономерно повышается. Расстояние (в метрах), на которое необходимо углубиться ниже пояса постоянной температуры, чтобы получить прирост температуры на один градус, называется геотермической ступенью. Для земной коры его величина в зависимости от состава пород, условий их залегания и других причин колеблется ют нескольких метров до 200 м и даже более. Среднее значение геотермической ступени - 33 м. Величиной, обратной геотермической ступени, является геотермический градиент. Он определяется величиной изменения температуры (в градусах) при углублениях на 100 м. Значения геотермической ступени для некоторых - районов нашей страны следующие: для Северного Кавказа (Грозненский район) - 12,0 м, для Донбасса - 32,2 м, для Самарской Луки - 64,3 м, для Белоруссии- 86,5, для Кривого Рога - 112,5 м. На Камчатке, в зоне действующих вулканов геотермическая ступень на глубине 400—600 м составляет всего 2-3 м. С глубиной геотермическая ступень в общем непрерывно возрастает. В центре Земли, по установившемуся мнению, температура не превышает 4000-5000° С. Возрастание температуры с глубиной оказывает отрицательное воздействие на проходку шахт, туннелей. Однако в зонах с небольшими значениями геотермической ступени представляется возможным на доступных для бурения глубинах вскрывать рудные расплавы. Полагают, что такие расплавы можно обнаружить на глубинах 10-15 км, но до такой глубины еще ни одна скважина не дошла. Практически уже решенной задачей является использование горячих подземных вод и перегретых паров из глубоких недр для отопления населенных пунктов (Рейкьявик в Исландии) и электростанций (геотермическая электростанция на Камчатке в РФ, электростанции на перегретом паре в Италии) и др. Источники внутренней тепловой энергии Земли еще недостаточно изучены. Одним из основных, а может быть и главным фактором высоких внутренних температур Земли считают радиоактивный распад элементов, в процессе которого выделяется огромное количество тепла. Существует предположение, что радиоактивные элементы в основном сконцентрированы в земной коре, но не исключено их присутствие в значительном количестве и на большей глубине. Понятие о других физических свойствах ЗемлиПри изучении внутреннего строения Земли существенное значение приобретает исследование упругих свойств пород с помощью сейсмических волн. Установлено, что скорость прохождения таких волн зависит от плотности пород. На основании изучения упругих свойств пород, слагающих земной шар, удалось выявить несколько различных по своим особенностям оболочек, или геосфер. Кроме того, в результате изучения скорости прохождения сейсмических волн был выявлен ряд структур, с которыми связаны залежи нефти, скопления горючего газа и запасы других полезных ископаемых. Изучаются такие структуры с помощью сейсмических волн, получаемых при искусственных взрывах; этим занимается отрасль прикладной геофизики — сейсморазведка. Особенно эффективные результаты дает сейсморазведка в нефтяной геологии. Земной шар обладает также и электрическими свойствами. Земное электричество (теллурические токи) тесно связано с происходящими в Земле физико-геологическим процессами, особенно с действием магнитного поля Земли. Электрические свойства различных пород, слагающих земную кору, неодинаковы. Путем изучения электропроводности горных пород и их удельного электрического сопротивления оказалось возможным осуществить поиски полезных ископаемых и решить ряд"других геологических задач. Исследованием электрических свойств Земли занимается отрасль прикладной геофизики — электроразведка. Земная кора, мантия, ядро. Земная кора представляет собой твердую верхнюю оболочку Земли. Ее мощность колеблется в широких пределах - от 5-15 км под водами океанов, до 70 км на материках. Состав и свойства вещества, слагающего верхнюю часть земной коры, хорошо освещают породы, отобранные из естественного обнажения, горных выработок, а также керн буровых скважин О более глубоких горизонтах земной коры и подстилающих ее оболочках, недоступных для непосредственного рассмотрения, можно судить лишь по косвенным данным и, главным образом, на основании изучения проходящих по ним сейсмических волн. В доступной для изучения части земной коры, примерно на глубине до 10 км, выявлено 69 элементов системы Менделеева. Остальные элементы этой системы в земной коре неизвестны (например, америций, кюрий и др.). Химические элементы земной коры образуют природные химические соединения - минералы, а они, в свою очередь, слагают горные породы. На основании многочисленных химических анализов минералов и горных пород, слагающих верхнюю изученную часть земной коры, было вычислено среднее содержание каждого химического элемента, или, иначе, кларк каждого элемента (в процентах; ко всей твердой массе земной коры). Наибольшие кларки имеют в земной коре следующие элементы: Кислород 47,00 Кремний 29,50 Алюминий 8,05 Железо 4,65 Кальций 2,96 Натрий ……………. 2,50 Калий …………….. 2,50 Магний 1,87 Прочие ……………. 0,93 Вычислены также кларки для всех остальных оболочек Земли, для Земли в целом, для Солнца. Поскольку кислород, кремний и алюминий составляют подавляющую часть земной коры, они входят в состав всех наиболее распространенных соединений. По физическим свойствам и составу земная кора отчетливо разделяется на три слоя: осадочный, гранитный и базальтовый. Осадочный слой состоит из рыхлых и сцементированных отложений, мощность которых колеблется от десятков сантиметров до 5-10 км. Ниже этого слоя на материках располагается слой плотныхjкристаллических пород, близких по составу и физическим свойствам к граниту и поэтому названный гранитным. Его мощность - до 10-20 км; Под океанами он отсутствует. Ниже гранитного слоя следует слой пород, близких по составу и свойствам к базальту и названный базальтовым. Базальтовый слой под материками, может достигать 40 км. Под океанами, земная кора представлена только осадочным ибазальтовым слоями, суммарной мощностью, как указывалось выше, не более 5-15 км. Плотность гранитного слоя 2,4-2,6, базальтового 2,8-3,3; средняя плотность земной коры - 2,75.  Рис. 3. Схема строения земной коры Считается, что вещество земной коры совместно с веществом атмосферы и гидросферы возникло за счет выплавления и выделения более легких компонентов из верхней мантии, и этот процесс проявляется и сейчас, например, при вулканической деятельности. Граница между земной корой и подстилающей ее мантией выявлена благодаря скачкообразному увеличению скорости распространения сейсмических волн (впрочем, таким же путем выявлена граница между мантией и ядром); она получила название границы Мохоровичича, или сокращенно границы Мохо. Мантия простирается ниже границы Мохо на глубину до 2900 км (от поверхности Земли). Изучение мантии сейсмическими методами показало, что она неоднородна и отчетливо разделяется на три слоя. 1. Верхняя МйнгНия протягивается на глубину до 400 км (от поверхности Земли). В пределах верхней мантии, в интервале глубин от 100-120 км до 250 км под материками и на глубине от 50-60 км до 400 км под океанами скорость сейсмических волн не возрастает, как это обычно происходит с глубиной, а уменьшается; это указывает на уменьшение вязкости вещества и, возможно, на пребывание его в состоянии, близком к расплавлению. Эта зона внутри верхней мантии получила название астеносферы («слабая» сфера). В ней располагаются первичные очаги вулканов и проявляются процессы, вызывающие тектонические движения в земной коре. Выше и ниже астеносферы вещество верх ней мантии находится в твердом состоянии. Земную кору вместе с частью верхней мантии, расположенной над астеносферой, принято объединять под общим названием литосферы («каменная» оболочка). Средняя мантия охватывает глубины Земли от 400 км до 1000 км. В ней скорости прохождения сейсмических волн резко возрастают, что указывает на значительное увеличение плотности вещества. Нижняя мантия располагается на глубине от 1000 до 2900 км; здесь скорости сейсмических волн возрастают в общем незначительно. В целом плотность вещества в мантии возрастает от ≈3,3 у границ Мохо до ≈5,2 в нижней мантии. На границе мантии и ядра плотность достигает 9,4. В мантии значительно возрастают кларки магния, железа и резко снижаются кларки кремния, алюминия. Вещество же в целом силикатное. Ядро Земли отчетливо разделяется на два слоя: внешнее ядро на глубине с 2900 до 5000 км и внутреннее ядро - с глубины 5000 км до центра Земли. Во внешнем ядре некоторые сейсмические волны резко снижают свою скорость; это вызвано, как полагают, пребыванием вещества в жидком состоянии. Во внутреннем ядре скорости прохождения сейсмических волн снова возрастают, что указывает на твердое состояние слагающего его вещества. Плотность ядра возрастает в направлении к его центру с 9,4 до 16,0 (в среднем 11,0-12,0). В ядре резко возрастают кларки тяжелых элементов, особенно железа, никеля; некоторые исследователи полагают даже, что ядро в целом железоникелевое и сходно по составу с железными метеоритами. Однако другие исследователи считают, что вещество ядра в результате сверхвысокого давления перешло в особое, металлизированное стояние, и ядра атомов, потеряв электроны, оказались настолько уплотненными, что вещество приобрело свойства металлов, хотя, по-видимому, оно состоит из таких же силикатов, которые содержатся в породах мантии. 2. Характеристика метаморфических горных пород, условия образования. Осадочные магматические горные породы после своего образования могут оставаться без существенных изменений сотни тысяч и миллионы лет. При проявлении тектонических движений и магматизма или под тяжестью вышележащих толщ пород они изменяются и превращаются в новые породы, которые получили название метаморфических горных пород. Основными факторами метаморфизма являются давление и температура, а также горячие растворы и газы, выделяемые магмой при ее внедрении: все они наиболее широко действуют при горообразовании. Под действием высоких температур и давления минералы горных пород, стойкие в обычных для них термодинамических условиях, становятся химически активными, вступают во взаимодействие между собой и в результате в породе возникают новые комплексы минеральных агрегатов. При этом общий химический состав породы не изменяется. Если эти явления сопровождаются внедрением из магмы горячих растворов и газов, то процесс физико-химического преобразования вещества проявляется более активно и сопровождается изменением общего химического состава пород. В процессе метаморфизма изменяются не только химический и минеральный состав породы, но и расположение, форма кристаллов, их размеры и другие особенности. Характерным для сильно метамофизованных пород являются сланцеватое строение и полосчатое расположение минералов, особенно листовых (слюдистых). Процессы метаморфизма, в связи с изменением термодинамических условий с глубиной, характеризуются определенной зональностью. Различают такие зоны: верхнюю - эпизону, среднюю - мезозону и нижнюю - катазону. Эпизона отличается в общем невысоким боковым давлением и умеренной температурой (она не превышает критической температуры воды - не более 365°). Породы этой зоны (филлиты, кварциты, мраморы) часто содержат водные силикаты и минералы с гидроксильной группой (ОН). Здесь глинистые породы превращаются в филлиты, песчаники - в кварциты, известняки - в мраморы. Мезозона характеризуется более высокой температурой и значительно большим давлением (гидростатическим и боковым). Породы, образующиеся в этой зоне (кристаллические сланцы, гнейсы, амфиболиты), состоят в общем из безводных минералов. Катазона характеризуется высокой температурой (более 3000° С) и огромным давлением (но только гидростатическим). В связи с сильным метаморфизмом все признаки исходных пород почти полностью исчезают. Типичные породы катазоны - кристаллические сланцы, гнейсы. В зависимости от характера проявления метаморфизма различают региональный, дислокационный, контактовый и другие виды метаморфизма. Региональный метаморфизм охватывает большие площади на значительной глубине от дневной поверхности, где проявляются большое давление и высокая температура. В наиболее глубоких частях земной коры региональный метаморфизм сопровождается частичным или даже полным переплавлением вещества исходных пород. В последнем случае многие метаморфические породы по своему составу и облику становятся близкими к гранитам. Такой процесс глубокого преобразования вещества при метаморфизме получил название гранитизации. Некоторые ученые полагают, что многие граниты, слагающие земную кору, возникли именно таким образом. Самая высокая степень метаморфизма, сопровождающаяся иногда переплавлением вещества, называется ультраметаморфизмом. Региональный метаморфизм наиболее активно проявляется в геосинклинальных областях и прогибах. В результате регионального метаморфизма происходит превращение бурых углей в каменные угли, антрацит. Дислокационный метаморфизм или, иначе, динамометаморфизм проявляется при складкообразовании (горообразовании), когда развивается сильное одностороннее давление. При этом происходит также повышение температуры. Породы в процессе такого метаморфизма подвергаются перекристаллизации, приобретают сланцеватое строение, иногда становятся мелкоскладчатыми (плойчатость). Контактовый метаморфизм имеет локальное, т. е. местное, развитие и происходит благодаря внедрению магмы в земную кору. На контакте магматических тел с боковыми породами последние под воздействием высокой температуры и давления, а также привнесенных горячих растворов и газов подвергаются более или менее сильному изменению. Так, например, песчано-глинистые породы в приконтактовой зоне превращаются в роговик — крепкую породу, содержащую уже ряд новых минералов. - В процессе формирования метаморфических горных пород образуются разнообразные полезные ископаемые: многие из них характерны только для этих пород. К широко распространенным древним метаморфическим комплексам пород приурочены железорудные бассейны и месторождения (Криворожский, железорудный бассейн КМА и другие). С контактовым метаморфизмом и проникновением горячих растворов связаны месторождения как черных (например, железа), так и особенно цветных (меди, цинка, свинца и др.), редких, благородных (золота) металлов. Метаморфические горные породы, как и магматические, широко используются в строительном деле (например, мрамор, кварцит). 3. Типы ледников, геологическая деятельность ледников. Условия образования ледников Вода совершает большую геологическую работу не только тогда, когда она находится в жидком состоянии, но и тогда, когда она превращена в лед. В современную эпоху около 16 млн. км2, т. е. более 10% суши, покрыто ледниками. Кроме того, лед образуется местами и в водоемах — реках, озерах и морях. На суше ледники образуются из снега, там, где он скапливается в больших объемах. Накопление снега из года в год возможно лишь в тех районах, где среднегодовая температура ниже 0° и где выпадает значительное количество осадков. Такие районы известны во всех широтах, но в средних и низких широтах, то есть в умеренном и жарком поясах, они находятся в горных областях (чем ближе к экватору, тем выше): Условная линия, выше которой накопившийся в холодный период года снег не успевает полностью растаять в летнее время, называется снеговой линией. В полярных областях снеговая линия спускается к уровню моря, поэтому снег здесь накапливается на обширных площадях, независимо от рельефа. В средних и низких широтах снеговая линия повышается следующим образом: в Альпах на высоту 2700-2800 м, на Кавказе на 2700-3600 м, в Средней Азии на 3000-5500 м, а в Экваториальной Африке на горе Килиманджаро на 4800-6000 м над уровнем моря. Рыхлый снег представляет собой кристаллы воды; по мере накопления снег постепенно уплотняется; отдельные кристаллы сплавляются в зерна, и таким образом получается зернистый снег, или фирн. Превращение рыхлого снега в фирн происходит также при оттаивании и оплавлении снежинок под воздействием солнечных лучей и при испарении снега с последующей кристаллизацией водяных паров (процесс сублимации, или возгонки). Внутри фирна имеются многочисленные пузырьки воздуха. При последующем уплотнении пузырьки воздуха выдавливаются, и фирн превращается в глетчерный лед — плотный, прозрачный, голубоватого цвета, крупнокристаллический с зернистой структурой. Глетчерный лед обладает пластичными свойствами, которые выражаются в том, что, сохраняя свойства твердого тела, он вместе с тем приобретает способность растекаться подобно асфальту, разогретому солнечными лучами. Благодаря этим свойствам массы глетчерного льда, накапливающиеся в полярных и высокогорных областях, постепенно растекаются, захватывая большие пространства. Подавляющая масса современного материкового льда находится в полярных странах, и только небольшая его часть приурочена к высокогорным местностям средних и низких широт. Современные ледники сконцентрированы в основном в Антарктиде (около 14 млн. км2). На территории СССР ледники развиты на Новой Земле, на Земле Франца-Иосифа, в горах Средней Азии и Кавказа. Общая площадь суши, занятой ледниками на территории Советского Союза, составляет немногим более 50 000 км2. Типы ледников Территории, где происходит накопление снега и дальнейшее превращение его в лед, называются областями питания ледников. Те области, куда постепенно поступают из областей питания массы льда, получили название областей стока. Они-то и являются областями наиболее энергичной геологической деятельности льда. Выделяются два основных типа ледников — материковый и горный: Материковые ледники имеют наибольшее территориальное распространение — занимают обширные острова и даже материки (Гренландия, Антарктида). Снежные массы, накапливающиеся в центральной или наиболее возвышенной части обширной площади, после уплотнения и превращения в глетчерный лед растекаются по всем направлениям. Растекание льда от области питания в виде сплошной массы во все стороны, независимо от особенностей подледникового рельефа, является характерной и типичной чертой ледников материкового типа (рис. 1). Достигнув морского побережья, ледник сползает в море и покрывает наиболее мелководную часть морского дна. При дальнейшем движении в сторону моря краевые части ледника отламываются, всплывают и образуют плавающие ледяные горы, или айсберги, которые морскими течениями могут быть занесены и к экватору. Размеры айсбергов достигают нередко огромной величины (несколько кубических и даже десятки кубических километров). Большая часть айсберга находится под водой, и только V8 часть его выступает над поверхностью воды (иногда выступающая часть возвышается над водой на десятки метров). Такие плавающие ледяные горы представляют большую опасность для мореплавания, особенно в туманную погоду. В настоящее время, благодаря наличию на крупных судах радиолокационных установок, возможность столкновения с ними практически исключена.  Рис. 1. Схема строения ледника материкового типа а — план; б — разрез. Стрелками показано направление движения льда Мощность толщи льда в центральной части Гренландии составляет более 2,5 км, а в Антарктиде достигает 4 км. Общий объем этой огромной массы льда вместе с другими ледниками превышает 20 млн. км3. Если такую массу льда растопить, то уровень океана поднимется примерно на 50 м выше существующего. Отсюда напрашивается вывод, что изменения в ледниковом режиме Земли оказывают существенное влияние на ее гидрологический режим. Горный тип ледников, как следует из названия, характерен для горных районов. Различают несколько разновидностей этих ледников в зависимости от условий образования, величины ледника, особенностей питания и стока и других обстоятельств. Области питания горных ледников имеют сравнительно небольшие размеры. Массы льда движутся в виде одного, реже нескольких языков, которые приурочиваются к неровностям рельефа, чаще всего к существующей речной сети (рис. 2). Длина ледниковых языков может достигать нескольких десятков километров (ледник Федченко на Памире имеет длину 72 км). Под влиянием неровностей рельефа и солнечной инсоляции в теле ледниковых языков образуются трещины, иногда очень крупные и глубокие. Двигаясь с вершины горного хребта к его подножию, ледниковый язык попадает в область повышенных температур и начинает усиленно таять. Если приток свежих масс льда уравновешивает скорость его таяния и ледник тает все время на одной линии, то дальнейшее продвижение ледника приостанавливается; ледник, как говорят, находится в стационарном положении. Если же прибывающие массы льда не восполняют убыль, его в процессе таяния, то говорят, что ледник «отступает». Эти свойства в равной мере присущи обоим типам ледников—горному и материковому. Вода, образующаяся при таянии ледников, дает начало горным рекам. В летнее время, когда таяние ледников усиливается, сила горных потоков резко возрастает (отсюда и летние паводки в их низовьях).  Рис. 2. Схема строения ледника горного типа Горные ледники часто называются альпийскими (от Альпийских гор, где эти ледники впервые стали изучать). По этой же причине материковые ледники именуются часто гренландскими. Кроме двух названных типов ледников, часто выделяют ледники промежуточного, или скандинавского типа (рис. 39). Ледники скандинавского типа связаны с плоскими вершинами древних гор и по своим размерам и мощности льда они значительно уступают материковым. Движутся они вниз в отличие от материковых в виде многочисленных языков по долинам рек. Типичным представителем ледников скандинавского типа является ледник Юстедаль, расположенный на территории Норвегии в Скандинавских горах. Область его питания занимает площадь в несколько сотен квадратных километров.  Снеговая линия Рис. 3. Схема строения ледника промежуточного (скандинавского) типа. Геологическая работа ледников Геологическая работа ледников и талых ледниковых вод выражается в разрушении горных пород, переносе и отложении продуктов разрушения. В процессе этой работы возникает ряд своеобразных форм рельефа. Ледниковые массы, двигаясь по поверхности суши, разрушают твердые горные породы, выпахивают ложбины, истирают обломки, шлифуют и исштриховывают их. Разрушительная деятельность значительно усиливается под воздействием вмерзших в лед твердых обломков. Разрушительная, эрозионная деятельность ледников называется экзарацией. Рыхлый материал, образованный в результате экзарации, переносится ледником на большие расстояния, но значительная его часть оседает и на пути следования. Рыхлый материал, переносимый ледниками, получил название морены.  Рис. 4. Ледниковый валун со шрамами Размер обломков, слагающих морену, весьма неоднороден: от очень крупных (нередко превышает 1 м в поперечнике) до самых мелких, глинистых частиц. Все же глинистый материал обычно в морене преобладает. Крупные обломки морены, как правило, отшлифованы, обычно плоские по форме и покрыты штрихами (рис. 4). Отшлифованные и исштрихованные обломки в составе морены называются ледниковыми валунами, а сама морена, которая содержит такие валуны, — валунным суглинком. Морены, в зависимости от происхождения и расположения в толще льда рыхлых обломков, подразделяются на несколько типов: донную, поверхностную, внутреннюю, боковую, срединную (рис. 5). Донная морена образуется главным образом в результате механического воздействия льда на ложе. Механический состав очень пестрый. Поверхностная морена образуется из обломков, скатившихся на поверхность ледника с окружающих высот. Поверхностная морена в свою очередь может быть боковой, когда обломочный материал расположен по бокам ледника, и срединной, когда она образуется из боковых морей двух или нескольких слившихся в своем движении ледниковых языков (их слияние происходит ниже снеговой линии). Внутренняя морена образуется из обломочного материала, накопленного на поверхности ледника и постепенно погребенного под новыми толщами снега. Часть обломочного материала проникает внутрь ледникового языка по трещинам или путем впаивания в толщу льда. Все названные типы морен хорошо выражены в горных ледниках. Для материковых ледников характерна в основном лишь донная морена. Морены перемещаются вместе со льдом. Если ледник приобретает стационарное положение (расход и приток льда уравновешены) или его размеры сокращаются (расход на таяние льда превышает приток), то принесенный им моренный материал начинает отлагаться, образуя конечную и основную морены. Конечная морена — это рыхлый материал, который сгружается у переднего края ледника при стационарном положении ледника. Если ледники горного типа, то она собрана в холмы, обычно подковообразной формы, высотой в несколько метров. Если ледники материкового типа, то гряда конечной морены достигает иногда десятков метров высоты и протягивается на десятки и сотни километров. При периодическом отступании ледника образуется несколько гряд конечных морен. Под основной мореной подразумевается весь рыхлый материал, который принесен ледником и оставлен им при отступании на всем пути следования (до конечной морены). Мощность основной морены может составлять несколько метров. Нередко материал в ней собран в холмы неправильных очертаний, и высота этих холмов достигает десятков метров. Ледниковые отложения часто называют также гляциальными. а б 2 6 2  Рис. 5. Ледник в плане (а) и разрезе (б) 1 — донная морена; 2 — боковые морены; 3 — срединная морена; 4 — конечная морена; 5 — внутренняя морена; 6 — поверхностная морена |