Геология 9. Блок 1

Скачать 0.85 Mb. Скачать 0.85 Mb.

|

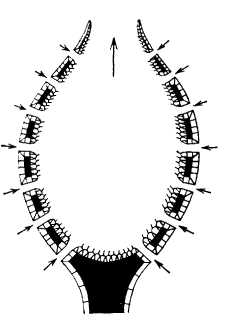

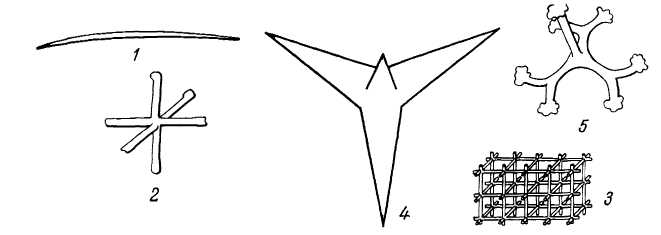

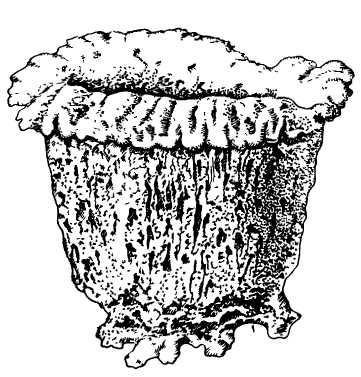

Основные направления деятельности человекаГеологические процессы на Земле стали проявляться со времени ее зарождения, но вначале без участия организмов. С зарождением жизни на Земле появился новый геологический фактор — биологический, который стал оказывать на Землю, вернее на ее верхние оболочки, сильное физико-химическое воздействие человек, как биологический вид, совместно с остальными видами организмов участвует в процессе, который выражается в разрушении, изменении и образовании горных пород, в биологической миграции элементов, в воздействии на состав атмосферы и гидросферы и т. д. Вместе с тем, человеческий труд оказался новым, еще более сильным фактором в изменений и преобразовании планеты. По мнению известного ученого-геохимика академика А. Е. Ферсмана, хозяйственная и промышленная деятельность человека по своему масштабу и значению стала вполне сравнимой с процессами самой природы. Эту деятельность называют антропогеновой геологической деятельностью, ее можно свести к трем направлениям: перемещение вещества, миграция элементов, 2) изменение поверхности Земли и ее ландшафтов, 3) воздействие на природные геологические процессы. Рассмотрим каждое из этих направлений. Перемещение вещества и миграция элементов. Хозяйственная и промышленная деятельность человеческого общества в век научно-технического прогресса требует огромного, все возрастающего количества минерального сырья. Ежегодно добываются десятки миллиардов тонн строительного минерального сырья, миллиарды горючих ископаемых, сотни миллионов тонн железных и других руд. Как минеральное сырье, так и готовые изделия развозятся с мест добычи или производства в разные концы планеты, и это приводит к необычному для природных условий рассеиванию вещества или; как говорят, геохимической миграции. Не случайно А. Ё. Ферсман отмечал в своих трудах, что «человек геохимически переделывает мир». Такое же рассеивание вещества, элементов имеет место в связи с перевозкой для нужд сельского хозяйства во все страны мира многих миллионов тонн минеральных удобрений, а также в связи с широкой торговлей зерном и другими продуктами сельского хозяйства. Уместно отметить еще одно, необычное для природных условий явление. Человек для своих нужд многие металлы получает в чистом виде (железо, никель, хром, ванадий, алюминий), а в природе они встречаются в соединениях. Поэтому требуются соответствующие усилия для сохранения их в свободном состоянии. Кроме того, во все больших объемах создаются изделия из соединений, для природы не характерных, — пластмассы (искусственные полимеры). Ряд этих полимеров в обычных природных условиях не распадаются или распадаются очень слабо (распад — необходимое условие природного круговорота вещества) и поэтому загрязняют природную среду. Изменение поверхности Земли и ее ландшафтов. В процессе проведения открытых горных работ по разработке угольных, железоружных и других полезных ископаемых, добываемых в больших объемах, образуются обширные карьеры, глубиной нередко в несколько сот метров (например, угольный разрез в Коркино на Урале превысил"" глубину 300 м и проектируется до 500 м; Сарбайский железорудный карьер в Казахстане запроектирован на глубину 450 м). В таких карьерах или разрезах объем отрабатываемых и перемещенных вскрышных пород, руд или углей составляет вместе нередко сотни миллионов кубических метров. В тех случаях, когда полезные ископаемые находятся на значительных глубинах и их отработка ведется под землей, подземные выработки достигают нередко многих сотен и даже тысячи метров глубины. Так, например, в Донбассе отработка коксующихся углей ведется уже на глубине до 1000м, в Западной Европе угли добываются местами и с более глубоких горизонтов — свыше 1300 м, а золотые рудники на юге Африки и в Индии местами углублены до 3500 м. На многих угольных месторождениях, где пласты маломощные, вместе с углем приходится отрабатывать частично вмещающие, так называемые пустые породы (например, в Донбассе). Поэтому вокруг шахт за счет пустых пород образуются обширные отвалы (терриконы) высотой в десятки метров. Обширные отвалы пустых пород собираются и вокруг открытых разработок (например, в районе Кривого Рога, Курской магнитной аномалии, на Урале и во многих других местах). Такие отвалы, состоящие из обломков механически раздробленных горных пород, в той или иной мере подвергаются воздействию ветра, воды или же осыпаются под воздействием силы тяжести. Отработанные подземные выработки со временем заваливаются, а если они располагаются сравнительно неглубоко от поверхности, то возможны просадки значительных размеров. Отработка подземных горизонтов руд или углей часто требует предварительной откачки подземных вод: в таких случаях происходит изменение гидрогеологического режима обширных территорий не только на глубине, но и у поверхности. Просадки на значительных площадях происходят также в случае усиленной откачки нефти или воды для водоснабжения. Длительная откачка подземных вод для целей водоснабжения вызвала заметные опускания территории, где располагаются города Мехико, Венеция и другие. Такие опускания территории приморских городов могут вызвать их затопление морскими водами. Огромные массы вещества перемещаются в процессе строительства гидросооружений, промышленных предприятий, каналов, дорог, гражданского строительства, наконец, в процессе сельскохозяйственных работ (распашка почвы). Наряду с обработкой в почву вносится большое количество минеральных и органических удобрений, оказывающих сложное геохимическое воздействие на поверхностный слой суши. Отмеченная человеческая деятельность по перемещению вещества и изменению характера земной поверхности вместе с другими видами его хозяйственной деятельности (вырубка лесов, уничтожение некоторых видов животных и растений, мелиорация земель и т.п.) ведет к изменению или полному уничтожению существующих длительное время природных ландшафтов и замене их так называемыми культурными ландшафтами. В настоящее время под культурным понимают ландшафт, в котором изменение составляющих его звеньев происходит с наибольшей целесообразностью для человека (например, улучшено плодородие почв выведены наиболее ценные для человека породы животных и сорта растений, не допускается эрозия почв, их засолонение и т.д.). К сожалению, многие культурные ландшафты далеко не отвечают этим требованиям, и в них возникли условия, очень неблагоприятные или даже совеем непригодные для человека. Создание культурных ландшафтов - это пока еще дело будущего, а пока многие природные ландшафты настолько нарушены, что стали совсем непригодными для освоения. Нарушение природных ландшафтов произошло вследствие чрезмерной эрозии почв и развития оврагов, неправильного применения мелиорации земель, загрязнения пресных водоемов, вырубки лесов, несвоевременной рекультивации (т.е. восстановления) земель и т. п. Воздействие на природные геологические процессы. Геологическая деятельность человека тесно переплелась со всеми сферами природной геологической деятельности, особенно с теми, которые объединяются в группу экзогенных процессов, и приобрела теперь глобальные масштабы. Пожалуй, особенно энергия вмешался человек в деятельность поверхностных, вод. В наиболее обжитых частях суши сток малых рек изъят на орошение, обводнение и водоснабжение, а более крупные реки превращены в системы водохранилищ. Как следствие - значительно ослабла разрушительная деятельность текучих вод, происходит заиление речных русел, в моря стало меньше поступать пресных вод и минеральных осадков. Это также сказалось (причем в отрицательном для нас направлении) на качественном и количественном составе органического мира таких рек. Изменение речного стока вызывает цепную реакцию - понижение или повышение (в зарегулированных частях речных долин) уровня подземных вод, изменение климата, количества, осадков, растительности и ряд других природных изменений. В крупных промышленных районах исчезли многочисленные мелкие реки и их притоки, иссякли источники, изменился режим не только грунтовых, но и более глубоких горизонтов подземных вод. Вопрос о дальнейшем воздействии на речную сеть требует тщательного рассмотрения, ибо за ничтожно малые сроки (десятки лет) вся речная сеть Земли может испытать коренные, необратимые изменения. Известно, что подземные воды — это вековые запасы воды. Они формируются на протяжении многих тысяч, десятков и, возможно, сотен тысяч лет. Однако использование подземных артезианских вод идет настолько энергично (особенно для нужд промышленности и сельского хозяйства), что для ряда районов возникла реальная угроза не только их сокращения, но и полного исчезновения. Между тем пресные подземные воды - наиболее важный и приемлемый резерв питьевых вод. Значительное сокращение запасов подземных вод (напорных и ненапорных) приводит также к ослаблению их геологической — разрушающей и аккумулятивной — деятельности, правда, в ряде случаев — полезному для человека, например, ослабление оползневой деятельности. Активное преобразование и освоение пустынь — обводнение, закрепление растительностью движущихся песков — вызвало ослабление геологической деятельности ветра на огромных пространствах; одновременно в них произошло ослабление и физического выветривания. Пояс пустынь представляет естественную природную зону Земли, и излишне активное их сокращение не может быть оправданным; имеет место и противоположный процесс — вырубка на обширных пространствах лесов, распашка земель, неправильное их использование — все это привело в действие ветровую и водную эрозию и многие территории превратились в пустыни или полупустыни. Таким образом, некоторые современные пустынные территории — следствие неразумной хозяйственной деятельности. Не обошлось без вмешательства человека и в области, покрытые льдами или охваченные многолетней мерзлотой. Активное освоение Советского Севера, располагающего большими природными богатствами (нефть и газ на севере Западно-Сибирской низменности, цветные и другие металлы на Таймыре, лесные богатства таежных районов, оленеводство в тундре), привело к значительным нарушениям вечномерзлотной среды, которые усложнили условия обитания животных и растений, в том числе и самого человека. Предлагается идея отепления Севера за счет переброски теплых тихоокеанских вод в Ледовитый океан; осуществление такой и подобных идей чревато необратимыми изменениями внешних условий и может привести к катастрофическим нарушениям природного равновесия в глобальном масштабе (потепление климата, исчезновение арктических льдов, затопление обширных приморских низменностей и т.д.). Точно так же надо быть осторожным в отношении идеи ускорения таяния горных ледников с целью пополнения речных вод. Морские воды постоянно разрушают во многих местах свои берега. Защита их, особенно в пределах городов и крупных населенных пунктов, — постоянная забота человека. Под защиту берется не только береговой склон, но и пляжные отложения, присутствие которых оберегает сооружения, расположенные на склоне, от разрушения. Поэтому часто приходится не только отказываться от широкого использования пляжных отложений (песок, галька, ракушка) для строительных целей, но даже их искусственно наращивать. Ослабление разрушительной деятельности моря на побережье и ослабление (в связи с вмешательством человека) выноса в море речных осадков ведет к сокращению количества осаждаемого обломочного материала на морском дне. С целью расширения площади пахотных земель широко практикуется осушение болот. Но чрезмерное увлечение этими работами приводит к значительным преобразованиям естественных ландшафтов и к нарушению природного равновесия. В последние годы в ряде стран, в том числе и в РФ, практикуется превращение некоторых заболоченных территорий в заповедные зоны. В осуществлении природных процессов большая роль принадлежит бактериям: они разрушают органические веществе в почвенном слое, а некоторые виды бактерий способны разлагать определенные минеральные соединения и высвобождать отдельные элементы или окислы (железобактерии, серобактерии и др.). Культивирование таких бактерий приобретает большой практический и промышленный интерес с целью ускорения процесса разложения разнообразных сульфидных руд с выделением меди и других металлов. Особенный интерес представляет получение культуры микроорганизмов, способных разлагать загрязняющие природную среду вещества — пластики и другие созданные человеком искусственные соединения, слабо поддающиеся разложению. Практическая деятельность человека пока еще мало отражается на проявлении природных эндогенных процессов, хотя ученые уже давно мечтают об активном воздействии на эти силы. В ближайшем будущем, когда будет решена задача бурения сверхглубоких скважин до мантии, человеку станет доступным извлечение природных магматических расплавов, которые смогут представлять собой готовый рудный расплав. В таком случае возникает возможность получения необходимых металлов в жидком виде, минуя доменный процесс. Отмеченные ранее опускания территории под действием усиленной откачки из недр нефти или подземных вод представляют не что иное, как искусственные колебательные движения земной коры. Подземные атомные и другие взрывы порождают искусственные землетрясения. Со временем возможно создание искусственных вулканов. 5. Азимут линии падения и азимут линии простирания (определения). Азимут падения — угол, образуемый проекцией линии падения на горизонтальную плоскость и географическим меридианом. Азимут простирания — угол, образуемый линией простирания и географическим меридианом. Список литературы. 1. Левитес Я.М. Общая геология с основами исторической геологии и геологии России и сопредельных регионов. М., Высшая школа, 1986. 2. Гаврилов В.П. Общая и историческая геология и геология СССР. М., Недра, 1989. Блок 2 вопрос 6 6. Опишите типы- губки, археоциаты, кишечнополостные. Их геологическое значение. Губки — многоклеточные животные, у которых еще нет ясно выраженных тканей, хотя их клетки выполняют неодинаковые функции. Они живут главным образом в теплых морях, иногда в пресной воде, колониями, или ведут одиночный образ жизни. Это всегда прикрепленные бентосные животные, обитающие на разных глубинах, но чаще всего на глубине 150— 300 м. Форма тела у губок разнообразна: мешковидная, древовидная, бокалообразная и др. Внутри (рис.1) всегда имеется полость то более простого, то более сложного строения. Тело губки пронизано многочисленными порами, через которые во внутреннюю полость поступает вода, приносящая пищу и кислород. Вместе с продуктами обмена она выходит через устье (одно или несколько). Такое направление движения воды создается колебанием жгутиков особых жгути-коворотничковых клеток, выстилающих внутреннюю полость губки (у более просто устроенных форм) или стенки особых жгутиковых камер (у более массивных губок). Основную массу тела губок составляет мезоглея — студнеобразное вещество, не имеющее определенной структуры. В ней кроме клеток, выполняющих функцию пищеварения и выделения, расположены также клетки, вырабатывающие скелетные образования — иглы (спикулы) или волокна, состоящие из водного кремнезема, кальцита или из органического рогового вещества — спонгина.  Рис.1. Схематический вертикальный разрез губки  Рис.2. Спикулы губок. 1 — одноосная; 2— трехосная; 3 — пространственная решетка, построенная из трехосных спикул; 4 — четырехосная; 5 — с корневыми выростами. Спикулы губок (рис.2) очень разнообразны по форме и величине. Мелкие спикулы располагаются в теле губки свободно. Трехосные и четырехосные крупные спикулы часто соединяются друг с другом, образуя прочный скелет. Размножаются губки половым и бесполым путем. Бесполое размножение происходит путем почкования. При этом дочерние почки часто остаются на материнской особи. Так образуются колонии. Тип губки в зависимости от состава и строения скелета делится на три класса: известковые губки (Galcispongia), обыкновенные губки (Demospongia) и шестилучевые губки (Hexactinellida). В геологическом отношении наиболее интересен последний класс. Класс шестилучевые губки (Hexactinellida). Их скелет состоит из трехосных (шестилучевых) кремневых спикул. Они или срастаются концами, или располагаются свободно в теле губки. Шестилучевые губки появились еще в протерозое, живут и сейчас. Характерный представитель род вентрикулитес (Vent-riculites) имеет бокалообразную или чашеобразную форму тела (рис. 3); обширную центральную полость и «корневые» выросты для прикрепления ко дну. Стенка складчатая, складки вертикальные. Распространение: юра - ныне, особенно широко в позднем мелу. Геологическое значение и распространение губок. Спикулы губок известны еще из докембрийских отложений. Живут губки до сих пор. В современных теплых морях на небольшой глубине их спикулы образуют «губковый» ил. Они присутствуют также в радиоляриевых и других илах. Из древних отложений известна порода спонголит, состоящая в значительной степени из кремневых спикул губок. Большого руководящего значения губки не имеют.  Рис 3. Ventriculiles ТИП АРХЕОЦИАТЫ (ARCHAEOCYATHI) Археоциаты имеют большое сходство с губками. Они жили в мелководных теплых морях на илистых грунтах. Прирастая ко дну, они образовывали рифы. Среди них известны и колониальные, и одиночные формы. Строение мягкого тела археоциат неизвестно. Скелет известковый, чаще всего бокалообраз-ной формы (рис.4). Состоит обычно из двух стенок, но известны и археоциаты, у которых скелет имеет только одну стенку. Стенки пористые, поры расположены правильными рядами. Пространство между стенками очень часто разделено вертикальными пористыми перегородками на камеры, а у некоторых форм имеются и горизонтальные перегородки, или днища. Размеры археоциат от нескольких миллиметров до 40 см в высоту и 25 см в диаметре. Археоциаты очень древние животные, появившиеся, очевидно, еще в докембрии. В раннем кембрии они были представлены разнообразными формами и поэтому имеют большое значение для стратиграфии нижнекембрийских отложений. В начале среднего кембрия жили единичные формы, а затем археоциаты вымирают совсем.  Рис. 4. Археоциаты |