боли в спине. Боль в спине причины, болевые синдромы, диагностика, лечение

Скачать 71.71 Kb. Скачать 71.71 Kb.

|

|

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской федерации Кафедра неврологии с курсами нейрохирургии и медицинской генетики. Заведующий кафедрой: д.м.н.,профессор Магжанов Рим Валеевич. Реферат на тему: Боль в спине: причины, болевые синдромы, диагностика, лечение. Выполнила: студентка П-402 Б группы Абсадыкова Надежда Витальевна. Проверил: доцент.,к.м.н. Мирсаев Тагир Рафаилович. Уфа-2015 год Содержание:

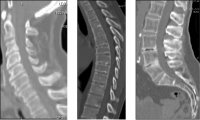

Введение. Наиболее актуальная проблема в неврологии - это боли в спине. Этот симптом являются частой причиной обращения к неврологу, несмотря на это, многие аспекты этой проблемы остаются до сих пор малопонятными, а методики лечения боли в спине, имеющие серьезную доказательную базу, очень мало. Боли в спине – одна из наиболее частых жалоб пациентов в общемедицинской практике. Они занимают второе по частоте место (после респираторных заболеваний) среди обращений за медицинской помощью. Во многих странах обследование и лечение пациентов с болями в спине проводится преимущественно врачами общей практики. В нашей стране традиционно эти пациенты относятся к компетенции неврологов и специалистов мануальной терапии, однако с развитием семейной медицины увеличивается часть пациентов, которые по поводу болей в спине обследуются и лечатся у врачей общей практики. Эпидемиология боли в спине В течение жизни хотя бы один случай боли в спине переносят 70-80% населения. По данным эпидемиологических исследований, боли в нижних отделах спины встречаются у 40-80% пациентов. У 10-20% больных трудоспособного возраста остро возникший симптом боли в спине переходит в хронический. У этой группы пациентов отмечается неблагоприятный прогноз в плане выздоровления. Причины болей в спине Боли в спине чаще всего вызваны дегенеративно–дистрофическими процессами в позвоночнике: остеохондрозом и спондилоартрозом Остеохондроз позвоночника включает дегенеративные поражения хряща межпозвонкового диска и реактивные изменения со стороны тел смежных позвонков. Поражение межпозвонкового диска возникает вследствие его повторных травм (подъем тяжести, избыточная статическая и динамическая нагрузка, падения и др.) и возрастных дегенеративных изменений. Студенистое ядро, центральная часть диска, высыхает и частично утрачивает амортизирующую функцию. Фиброзное кольцо, расположенное по периферии диска, истончается, в нем образуются трещины, к которым смещается студенистое ядро, образуя выпячивание (пролапс), а при разрыве фиброзного кольца – грыжу. В пораженном позвоночном сегменте возникает относительная нестабильность позвоночника, развиваются остеофиты тел позвонков (спондилез), повреждаются связки и межпозвонковые суставы (спондилоартроз). Остеохондроз поясничного отдела часто сочетается с патологией крестцово–подвздошных сочленений. Грыжи межпозвонковых дисков наиболее часто возникают в нижних поясничных дисках, реже – в нижних шейных и верхних поясничных, крайне редко – в грудных. Грыжи диска в тело позвонка (грыжи Шморля) клинически не значимы, грыжи диска в заднем и задне–боковом направлении могут вызвать компрессию спинномозгового корешка (радикулопатию), спинного мозга (миелопатию на шейном уровне) или их сосудов. Кроме компрессионных синдромов, возможны рефлекторные (мышечно–тонические), которые обусловлены раздражением рецепторов в ответ на изменения в дисках, связках и суставах позвоночника. Импульсы от рецепторов достигают двигательных нейронов спинного мозга, что сопровождается повышением тонуса соответствующих мышц и с течением времени (если не наступает снижения мышечного тонуса) трофическими изменениями в мышцах. Рефлекторные синдромы остеохондроза позвоночника возникают в течение жизни почти у каждого человека, компрессионные развиваются значительно реже. Рефлекторное напряжение мышц вначале имеет защитный характер, поскольку приводит к иммобилизации пораженного сегмента, однако в дальнейшем становится фактором, поддерживающим боль. Кроме дегенеративно–дистрофических изменений позвоночника, причиной болей в спине могут быть его врожденные или приобретенные деформации (кифоз, сколиоз), смещения тел позвонков (спондилолистез), позвоночный стеноз, нестабильность позвоночника и наблюдаемый чаще у женщин в период менопаузы остеопороз, осложненный компрессионным переломом позвоночника. Другая частая причина болей в спине и конечностях – миофасциальные боли, вызванные формированием так называемых триггерных точек в мышцах и(или) связанных с ними фасциях. Триггерные точки возникают под влиянием мышечного напряжения и часто на фоне дегенеративно–дистрофических изменений позвоночника. Эти точки могут находиться в активном или пассивном состоянии. Активная триггерная точка представляет зону повышенной возбудимости мышцы или ее фасции, она вызывает боль в покое и при движении, сопровождающемся напряжением мышцы. Пассивная триггерная точка выявляется только при пальпации мышцы, что и позволяет ее определить. В качестве причины боли в спине выделяют фибромиалгию, которая характеризуется диффузной и обычно симметричной болью в туловище и конечностях. Сочетание болей с психическими нарушениями (расстройства сна, астения, депрессия) делают наиболее вероятным предположение о соматоформном происхождении этого расстройства. Перечисленные выше причины, которые в литературе обычно расцениваются как механические, составляют примерно 90–95% всех случаев болей в спине. В более редких случаях боли в спине вызваны новообразованием, затрагивающим позвоночник (первичные и метастатические опухоли позвоночника, миеломная болезнь). Они также могут быть единственным симптомом при опухоли спинного мозга, сирингомиелии и других заболеваниях спинного мозга. Боли в спине возникают при деструкции позвонков и поражении нервных корешков вследствие инфекционных процессов (остеомиелит, эпидурит), дисметаболических нарушений (гиперпаратиреоз, болезнь Педжета). Они развиваются при переломах позвоночника, анкилозирующем спондилоартрите (болезнь Бехтерева) и системных аутоиммунных заболеваниях, при которых в процесс вовлекается позвоночник. Боль в спине возможна при различных соматических заболеваниях (сердца, желудка, поджелудочной железы, почек, органов малого таза и др.), по механизму отраженных болей. Условно можно разделить на три группы причины боли в спине: 1) Большая часть случаев - это неспецифические боли в спине, причиной которых является мышечная перегрузка, неадекватная физиологическая поза, переохлаждением и т.д. В 90% случаев эти симптомы полностью проходят или уменьшаются на протяжении 1-3 месяцев. Тем не менее у 25-30% пациентов, с симптомом боли в спине, в течение года происходит рецедив, симптом становятся хроническим у 10%. 2) Реже боли в спине следствие радикулопатии (компрессии корешка нерва) или стеноза канала позвоночника (10-15%). 3) Еще реже (1-2%) боли в спине имеют специфические причины (онкологическая патология, поражение внутренних органов). Довольно часто боли в спине - следствие патологии суставов (дугоотростчатых суставов, крестцовоподвздошного сочленения). Клиническая картина боли в спинеРефлекторные миофасциальные и мышечно-тонические болевые синдромыСоматическое обследование направлено на выявление злокачественных новообразований, инфекционных процессов и соматических заболеваний, которые могут проявляться болью в спине. При неврологическом обследовании следует оценить эмоциональное состояние больного, определить, имеются ли парезы, расстройства чувствительности и выпадение рефлексов. Большое значение имеет нейроортопедическое обследование, при котором определяются подвижность различных отделов позвоночника, объем движений конечностей, наличие локальной болезненности в спине и конечностях, напряжение мышц и болезненность при их пальпации. Часто диагноз устанавливается на основании соматического, неврологического и нейроортопедического обследований, если они выявляют типичную клиническую картину рефлекторного мышечного тонического синдрома или поражения спинномозгового корешка либо миофасциального синдрома, фибромиалгии и при этом нет признаков онкологического или воспалительного заболевания, а также травмы позвоночника. Часто в практике наблюдают рефлекторные миофасциальные и мышечно-тонические синдромы, которые, как правило, развиваются в рамках неспецифической боли в спине, и могут присутствовать при радикулопатиях и заболеваниях внутренних органов. В развитии этого типа боли ведущую роль играет локальный мышечный гипертонус, который формируется под влиянием длительной статической нагрузки (неправильный двигательный стереотип, неудобная поза, деформации позвоночника, висцеральная патология с рефлекторным напряжением мышцы и т.д.). Патогномоничный признак миофасциальной боли - определение триггерных точек. Диагностические признаки миофасциальной боли следующие. Главные критерии (необходимо определение всех пяти критериев из перечисленных): 1. Жалобы на локализованную боль. 2. Наличие при пальпации тугого тяжа в мышце. 3. Определение участка повышенной чувствительности в области тугого тяжа. 4. Специфический паттерн отражения боли или расстройств чувствительных. 5. Ограниченый объем движений. Дополнительные критерии (необходимо определение одного из трех критериев): 1. Воспроизводимость болевого синдрома или нарушений чувствительности при стимуляции триггерных точек. 2. Симптом "Прыжка - определение локального вздрагивания при пальпации триггерной точеки вовлеченной мышцы или при воздействии инъекции в триггерную точку. 3. Уменьшение болевого синдрома при инъекции в мышцу или растяжении. Компрессионная радикулопатияРадикулопатия чаще всего связана с компрессией или растяжением корешков спинномозговых нервов в следствии воздействия грыжи межпозвоночного диска или остеофитов. Боли обычно поверхностные, локализуются в области иннервации поврежденного корешка. Нагрузка на позвоночник, кашель и чиханье обычно увеличивают болевой синдром. Чаще всего поражаются пояснично-крестцовые корешки (75%, причем в подавляющем большинстве случаев - L5 и/или S1), реже - шейные, исключительно редко - грудные. Понятия механизмов боли в спине, при поражении нервного корешка, изменились значительно за последние годы. В настоящее время не вызывает сомнений, что выраженность болевого синдрома не коррелирует с размерами грыжи межпозвонкового диска. Во многих случаях у пациента с интенсивным болевым синдромом на МРТ обнаруживают очень незначительные изменения, не менее часто наблюдают и обратную ситуацию, то есть отсутствие или минимальную выраженность симптоматики при большой грыже межпозвоночного диска. Выделяют несколько механизмов болей при грыжах межпозвонкового диска с радикулопатией. Кроме механической компрессии корешков с появлением очагов эктопической патологической активности и избыточной экспрессии потенциалзависимых Na каналов, боли могут быть связаны с ирритацией ноцицепторов межпозвонкового диска и смежных структур (в первую очередь, задней продольной связки). Кроме этого, определенную роль играет асептический воспалительный процесс. При этом процессе медиаторы воспаления, воздействуя локально на окончание нервных волокон в тканях, участвуют в формировании болевых ощущений. Кроме того, механизмом хронической боли в спине может быть центральная сенситизация - это повышение активности и чувствительности сенсорных нейронов заднего рога. Снижение порога возбуждения таких нейронов ведет к тому, что различная неболевая периферическая стимуляция приводит к образованию болевых импульсов, что клинически проявляется аллодинией. В последнее время распространение получила теория ранних структурных изменений в период хронизации боли. Доказано, что ноцицептивная импульсация, поступет в спинной мозг и приводит к апоптозу спинальных ингибиторных вставочных нейронов, в норме постоянно тонически активные и невилирующие ноцицептивную афферентацию. Когда снижается количество этих ингибиторных нейронов уменьшается их тормозящее действие на периферические ноцицептивные нейроны и происходит генерации боли, даже при отсутствии болевых стимулов. Особо следует подчеркнуть важную роль генетических, культурологических, социальных и психогенных факторов в формировании и хронизации болевого синдрома, детально описанных в специальной литературе. Все эти механизмы позволяют объяснить несоответствие интенсивности боли в спине и выраженности структурных изменений в позвоночнике при хронических болях. Стеноз позвоночного каналаСтеноз позвоночного канала, чаще в отделе позвоночника L1-L5, чаще всего приобретенная патология, связанная с протрузией межпозвоночных дисков, формированием остеофитов по краю дугоотростчатых суставов, спондилолистезом и гипертрофизацией желтой связки. Данное сужение центрального отдела позвоночного канала влечет за собой ирритацию и компрессию корешков конского хвоста. Характерно сочетание болей в положении стоя и при ходьбе. Локализуются боли в зоне дерматомов пораженных корешков. Боли уменьшаются в покое, сидя, лежа или при наклоне вперед. Ограничение разгибания туловища отмечают в 80% случаев, "+" симптом Ласега - в 75% случаев. Диагноз подтверждают с помощью КТ и/или МРТ. Фасеточный синдромОдна из причин боли в спине - патрлогия дугоотростчатых (фасеточных) суставов, синовиальная капсула которых рогато иннервируется. Частота патологии фасеточных суставов у больных с болями в поясничнокрестцовой области - 15-40%. Боль, обусловленная патологией дугоотростчатых суставов, обычно имеет локальный (паравертебральный) характер, эта боль может иррадиировать в пах, по наружной и задней поверхности бедра и в копчик. Боли в спине локализованные впоясничном отделе усиливаются при экстензии и ротации. Диагностическое значение имеет положительный эффект блокады с местными анестетиками в область поврежденного дугоотростчатого сустава. Дисфункция крестцово-подвздошных сочлененийДисфункцию крестцово-подвздошных сочленений выявляют у 53% больных с симптомом боли в спине, а в 30% случаев она является основной причиной боли у больных с выявленными при МРТ межпозвоными грыжами. Боль из крестцово-подвздошного сочленения, как правило, иррадиировать в паховую область и в зону дерматома S1. Выраженность боли, как правило, снижается после ходьбы. Болевой синдром интенсивнее в первой половине дня и имеет тенденцию уменьшения к вечеру. Диагностическое значение имеет положительный эффект блокады с местными анестетиками в область крестцово-подвздошного сочленения. Для люмбаго (поясничного прострела) характерна резкая, простреливающая боль в пояснице, которая обычно развивается при физической нагрузке (подъем тяжести и др.) или неловком движении. Больной нередко застывает в неудобном положении, попытка движения приводит к усилению боли. При обследовании выявляют мышечно–тонический синдром: напряжение мышц спины, обычно сколиоз, уплощение поясничного лордоза, резкое ограничение подвижности в поясничном отделе позвоночника. Для люмбалгии (боль в спине) и люмбоишиалгии (боль в спине и по задней поверхности ноги) характерны боли, возникающие после физической нагрузки, неловкого движения или переохлаждения. Боли носят ноющий характер, усиливаются при движениях в позвоночнике, определенных позах, ходьбе. При обследовании выявляют мышечно–тонический синдром без парезов, расстройств чувствительности и выпадения рефлексов. Радикулопатия поясничных и первого крестцового корешков проявляется острой простреливающей болью в пояснице и ноге. При обследовании больного, кроме мышечно–тонического синдрома, выявляют чувствительные, рефлекторные и реже – двигательные нарушения в зоне пораженного корешка. Чаще поражаются пятый поясничный (L5) и первый крестцовый (S1) корешки, реже четвертый поясничный корешок и очень редко – верхние поясничные корешки. Для цервикалгии (боли в шее) и цервикобрахиалгии (боли в шее и руке) характерны боли, возникающие после физической нагрузки или неловкого движения шеи. Наблюдается усиление болей при движениях в шее или, наоборот, при длительном однообразном положении (в кино, после сна на плотной высокой подушке и др.). При обследовании выявляют мышечно–тонический синдром: напряжение шейных мышц, ограничение движений в шейном отделе. Радикулопатии нижних шейных корешков встречаются значительно реже, чем рефлекторные синдромы, и проявляются, помимо мышечно–тонического синдрома, чувствительными, рефлекторными и (или) двигательными нарушениями в зоне иннервации пораженного корешка. В грудном отделе рефлекторные и компрессионные синдромы остеохондроза встречаются значительно реже, чем в поясничном и шейном отделах. Они проявляются болями в спине, напряжением мышц и нарушением чувствительности в зоне пораженных корешков. Появление болей в грудном отделе позвоночника часто ошибочно расценивается, как межреберная невралгия, за которой могут скрываться различные заболевания позвоночника и внутренних органов. Нельзя любые боли в спине списывать на «остеохондроз» – состояние, которое при рентгенологическом исследовании выявляется у большинства людей среднего и пожилого возраста. Диагноз миофасциальных болей основывается на клинических данных и требует исключения других возможных причин боли. Миофасциальные боли проявляются напряжением мышц и наличием в них триггерных точек, выявление которых осуществляется путем мануального исследования мышц. Активная триггерная точка – постоянный источник боли, усиливающийся при ее пальпации в мышце; латентная триггерная точка вызывает боль только при ее пальпации. При пальпации триггерной точки больной нередко вздрагивает или вскрикивает из–за боли. Для каждой мышцы существует самостоятельный миофасциальный синдром, с характерной локализацией боли при раздражении триггерной точки, распространяющийся за пределы проекции мышцы на кожную поверхность. Симптомы поражения периферической нервной системы отсутствуют, за исключением тех случаев, когда напряженные мышцы сдавливают нервный ствол. Среди миофасциальных болей часто встречаются синдромы лестничной мышцы и квадратной мышцы поясницы. При поражении лестничной мышцы почти вдвое ограничен поворот головы из–за боли, которая может распространяться вокруг плечевого сустава и вдоль руки. При миофасциальном синдроме квадратной мышцы, кроме боли в пояснице и болезненности при пальпации мышцы, часто отмечается распространение боли в область ягодицы, повздошного гребня и большого вертела бедра. При отсутствии поддерживающих факторов миофасциальные боли могут пройти самопроизвольно, если предоставить мышце покой на несколько дней. Напротив, физические нагрузки, стрессовая ситуация и другие негативные влияния могут способствовать хроническому течению миофасциального синдрома, что сопровождается развитием дистрофических процессов в пораженных мышцах. Фибромиалгия встречается преимущественно у женщин. Характерна диффузная и симметричная боль в туловище и конечностях. Отмечаются болезненные зоны, легкая пальпация которых вызывает усиление боли. При фибромиалгии (в отличие от миофасциальных болей) давление на болезненные точки не вызывает мышечного напряжения и распространения боли в другие области. Болевые зоны обычно располагаются в затылочной области, шее, межлопаточной области, пояснице, ягодицах, внутренней поверхности коленных суставов. Признаков поражения периферической нервной системы не отмечается. У больных с фибромиалгией часто отмечаются астения, депрессия, нарушение сна, головные боли напряжения и болевые синдромы другой локализации. Диагностика боли в спине.Проводят: рентгенография позвоночника в нескольких проекциях; – общий анализ крови; – биохимический анализ крови (кальций, креатинин, фосфаты, глюкоза и др.); – компьютерная рентгеновская томография (КТ) или магнитно–резонансная томография (МРТ) позвоночника; – сцинтиграфия костей и другие исследования. В первую очередь необходимо убедиться, что боль в спине не связана с серьезной патологией (опухоли, перелом позвонка, заболевания внутренних органов, инфекции). Должны настораживать следующие признаки: - в анамнезеотсутствие боли в спине; - высокая интенсивность этой боли; - боли не связанные с положением тела и движением; - боли услививающиеся по ночям; - молодой (до 20 лет) или старый возраст (после55 лет); - недавняя травма в анамнезе; - присутствие факторов риска инфекции (прием иммунодепрессантов, ВИЧ-инфекция и др.); - онкологические заболевания в анамнезе; - необъяснимое снижение веса и лихорадка; - наличие общей слабости; - тазовые патологии; - ростущий неврологический дефицит. Анамнез и физикальное обследование позволяют исключить вторичный характер боли в спине, однако в сомнительных случаях необходимо расширить объем исследования (лабораторные, КТ, МРТ, ЭМГ и др.). Следующим этапом диагностики выявляются признаки компрессии нервных корешков (грыжа межпозвоночного диска, стеноз позвоночного канала). Важное значение имеет скурпулезное неврологическое исследование (выявление симптомов расстройств чувствительности в соответствующих дерматомах, рефлексов и др.). Из дополнительных методов исследования при боли в спине проводят рентгенографию, КТ и МРТ. 1. Рентгенологические признаки дегенеративно-дистрофических изменений в пояснично-крестцовом отделе: - уменьшение высоты диска; - субхондральный склероз; - смещения позвонков; - формирование остеофитов; - кальцификация фиброзного кольца или пульпозного ядра; - артроз дугоотростчатых суставов; - скошенность тел позвонков.  2. КТ признаки дегенеративно-дистрофической патологии пояснично-крестцового отдела позвоночника: - вакуум-феномен; - протрузия, кальцификация диска; - боковые передние и/или задние остеофиты; - латеральный или центральный стеноз канала позвоночника. 3. МРТ признаки дегенеративно-дистрофической патологии пояснично-крестцового отдела позвоночника: - выбухание межпозвонкового диска; - уменьшение интенсивности сигнала от межпозвоночного диска; - складчатость фиброзного кольца, - изменение сигнала от концевых пластинок; - вакуум-феномен; - стеноз, кальцификация канала позвоночника.  Важно помнить, что прямой связи между интенсивности боли в спине и выраженности дегенеративных изменений не существует. Дегенеративно-дистрофические изменения пояснично-крестцового отдела позвоночника (в том числе грыжи межпозвонковых дисков) выявляют практически у всех лиц зрелого, тем более пожилого возраста, в том числе никогда не страдавших болями в спине. Следовательно, обнаружение рентгенологических, КТ или МРТ-изменений само по себе не может быть основанием для каких-либо заключений об этиологии болевого синдрома. Рентгенографию позвоночника используют в основном для исключения врожденных аномалий и деформаций, переломов позвонков, спондилолистеза, воспалительных заболеваний (спондилитов), первичных и метастатических опухолей. Признаки остеохондроза или спондилоартроза обнаруживаются почти у половины лиц среднего возраста и у большинства пожилых пациентов. Выявление дегенеративно–дистрофических изменений при рентгенографии не исключает наличие других причин болей в спине и не может быть основой клинического диагноза. Рентгеновская КТ или МРТ позволяет выявить грыжу диска, определить ее размеры и локализацию, а также обнаружить стеноз позвоночного канала, опухоль спинного мозга или другие неврологические заболевания. Важно отметить, что при КТ и МРТ позвоночника часто выявляются дистрофические изменения, особенно в старших возрастных группах. Такие изменения обнаруживаются почти у 90% пожилых пациентов с болями в спине. Наличие грыж межпозвонковых дисков по данным КТ или МРТ, особенно небольших размеров, не исключает другой причины болей в спине и не может быть основой клинического диагноза. При опухоли спинного мозга, сирингомиелии и других заболеваниях спинного мозга боль в спине часто сочетается с другими неврологическими расстройствами, обычно отсутствует мышечно–тонический синдром. Диагноз устанавливают с помощью КТ или МРТ позвоночника. При деструктивном поражении позвоночника (туберкулезный спондилит, первичная опухоль или метастазирование в позвоночник, остеопороз, гиперпаратиреоз), переломе позвоночника, его врожденных или приобретенных деформациях, деформирующем спондилоартрите часто наблюдается локальная болезненность, диагноз устанавливают на основании результатов рентгенограммы и(или) КТ или МРТ позвоночника. При соматических заболеваниях отраженная боль в спине, как правило, сочетается с другими проявлениями заболевания, она не сопровождается напряжением мышц спины и обычно не усиливается при движениях в позвоночнике. Лечение болей в спине Лечение болей в спине базируется на терапии основного заболевания. В дальнейшем изложено лечение при наиболее частых причинах болей в спине – рефлекторных и компрессионных осложнениях остеохондроза, миофасциальных болях и фибромиалгии. Лечение рефлекторных синдромов и радикулопатий вследствие остеохондроза основывается в остром периоде на покое, избегании резких наклонов и болезненных поз. В остром периоде лучше проводить лечение на дому, не заставляя больного посещать поликлинику ради инъекций или физиотерапии, польза от которых значительно меньше, чем вред, связанный с высокой вероятностью усиления болей в связи с посещением поликлиники. Рекомендуют постельный режим в течение нескольких дней до стихания резких болей, жесткая постель (щит под матрац), прием анальгетиков, нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) и миорелаксантов. В настоящее время постельный режим рекомендуется только в первые (1–4) дни и преимущественно при выраженном болевом синдроме. После этого рекомендуется постепенное увеличение физической нагрузки, больного следует оберегать от чрезмерного мышечного напряжения (длительное сидячее положение, ношение тяжестей, вождение автомобиля и др.). Быстрая активизация больных и постепенное возвращение их к труду снижают вероятность развития хронического течения болевого синдрома [4]. При острых болях в нижней части спины можно использовать фиксирующий пояс, при болях в шее – шейный воротник. Однако длительная фиксация шейного или поясничного отдела не рекомендуется, за исключением некоторых случаев, например, травматического перелома позвонков или наличия поясничного спондилолистеза. Поясничный фиксирующий пояс можно использовать также периодически – при необходимости передвижения в случае острых болей, а также подъема тяжестей после стихания болей. При болях в спине наиболее часто применяются НПВП, которые обладают хорошим обезболивающим эффектом и выраженным противовоспалительным действием. Механизм действия НПВП заключается в подавлении фермента циклооксигеназы, который играет ведущую роль в синтезе метаболитов арахидоновой кислоты (простагландинов и других), усиливающих воспалительный процесс и непосредственно участвующих в формировании болевых ощущений. НПВП противопоказаны при язвенной болезни желудка, их рекомендуют применять внутрь во время еды, а при риске осложнений для защиты желудка используют антациды. Среди НПВП золотым стандартом считается диклофенак (Вольтарен), обладающий высокой эффективностью и достаточной безопасностью. В целом по выраженности обезболивающего и противовоспалительного действия, а также безопасности диклофенак имеет преимущество перед другими НПВП (индометацин, пироксикам, напроксен, ибупрофен, ацетилсалициловая кислота). Препараты группы диклофенака не оказывают отрицательного действия на метаболизм межпозвонкового диска, поражение которого часто является причиной болей в спине. Средние терапевтические дозы диклофенака составляют 75–150 мг/сут. за несколько приемов или в виде ректальных суппозиториев, для достижения быстрого эффекта используется внутримышечное введение препарата. В качестве НПВП, обладающих селективным подавлением циклооксигеназы–2, можно использовать мелоксикам, обычно по 15 мг/сут. в 1–2 приема или целекоксиб, обычно по 200 мг/сут. в один или два приема. Для лечения болезненного мышечного спазма используются миорелаксанты внутрь или парентерально. Миорелаксанты уменьшают боль, снижают рефлекторное мышечное напряжение, улучшают двигательные функции и облегчают проведение лечебной физкультуры. Лечение миорелаксантами начинают с обычной терапевтической дозы и продолжают в течение сохранения болевого синдрома; как правило, курс лечения составляет несколько недель. Доказано, что при болезненном мышечном спазме добавление к стандартной терапии (НПВП, лечебная гимнастика) миорелаксантов приводит к более быстрому регрессу боли, мышечного напряжения и улучшению подвижности позвоночника. В качестве миорелаксантов при болях в спине применяются Сирдалуд и толперизон, реже – баклофен и диазепам в индивидульно подобранной дозе. Миорелаксанты обычно не комбинируют. Сирдалуд (тизанидин) – миорелаксант центрального действия, агонист 2 –адренергических рецепторов. Препарат снижает мышечный тонус вследствие стимулирующего действия на моноаминергетические ядра ствола головного мозга. Это приводит к торможению спинальных мотонейронов и, соответственно, к миорелаксации. Также, селективно ингибируя 2 –адренорецепторы, препарат уменьшает выброс возбуждающих аминокислот (в частности аспартата) из вставочных спинальных нейронов, что лежит в основе анальгезирующего действия Сирдалуда. Существует мнение, что дополнительный антиспастический эффект препарата обусловлен его влиянием на рецепторы норадренергических нейронов области голубого пятна, воздействующих на спинальные структуры. При приеме внутрь максимальная концентрация Сирдалуда в крови достигается через час, прием пищи не влияет на его фармакокинетику. Препарат применяют внутрь, по 2–4 мг 3 раза в день, в тяжелых случаях – дополнительно 2–4 мг на ночь. К настоящему времени проведено несколько десятков исследований по изучению действия Сирдалуда. Согласно их результатам, препарат снижает мышечный тонус, уменьшая лишь тонический компонент, за счет чего сохраняется, а в ряде случаев даже повышается мышечная сила. Благодаря этой особенности и обезболивающему действию, на фоне приема Сирдалуда отмечается повышение повседневной активности больных. Также авторы отмечают хорошую переносимость препарата, в том числе пациентами пожилого возраста. В ходе исследований был выявлен противоэпилептический эффект высоких доз Сирдалуда, таким образом препарат можно использовать и у пациентов с болевым синдромом, страдающих эпилепсией. Для Сирдалуда также характерен гастропротективный эффект. Данные экспериментальных и клинических испытаний свидетельствуют о его способности защищать слизистую желудка от воздействия НПВП. Толперизон оказывает преимущественно центральное миорелаксирующее действие. Снижение мышечного тонуса при приеме препарата связывается с угнетающим влиянием на каудальную часть ретикулярной формации, подавлением спинномозговой рефлекторной активности, центральным н–холинолитическим действием. Препарат обладает умеренным центральным анальгезирующим действием и легким сосудорасширяющим влиянием. Толперизон назначают внутрь по 150 мг два или три раза в сутки. Для быстрого эффекта препарат вводится по 1 мл (100 мг) внутримышечно два раза в сутки или внутривенно на физиологическом растворе раз в сутки. Баклофен оказывает миорелаксирующее действие преимущественно на спинальном уровне. Препарат представляет аналог g–аминомасляной кислоты (ГАМК); он связывается с пресинаптическими ГАМК–рецепторами, приводя к уменьшению выделения возбуждающих аминокислот (глутамата, аспартата) и подавлению моно– и полисинаптической активности на спинальном уровне, что и вызывает снижение мышечного тонуса. Препарат оказывает также умеренное центральное анальгезирующее действие. Он хорошо всасывается из желудочно–кишечного тракта, максимальная концентрация в крови достигается через 2–3 часа после приема. Начальная доза составляет 15 мг в сутки (в три приема), затем дозу иногда увеличивают на 5 мг каждый день до получения желаемого эффекта, препарат принимают во время еды. Обычные дозы для лечения болезненного мышечного спазма составляют 15–30 мг. Максимальная доза баклофена для взрослых составляет 60–75 мг в сутки. Побочные эффекты чаще проявляются сонливостью, головокружением в начале лечения, хотя в дальнейшем могут ослабевать. Иногда возникают тошнота, запор, диарея, артериальная гипотония; требуется осторожность при лечении больных пожилого возраста. В качестве лечения можно использовать физиотерапевтические обезболивающие процедуры, втирание мазей, компрессы с 30–50% раствором диметил сульфоксида и новокаином, новокаиновые и гидрокортизоновые блокады. При ослаблении болей рекомендуют постепенное увеличение двигательной активности, упражнения на укрепление мышц. При радикулопатии, особенно парализующем ишиасе, используется пентоксифиллин по 400 мг 2–3 раза в сутки внутрь или по 100–200 мг внутривенно капельно на физиологическом растворе. Если рефлекторные синдромы остеохондроза обычно проходят в течение 1–4 недель, то при радикулопатии сроки восстановления увеличиваются до 6–8 недель. При хроническом течении рефлекторных синдромов и радикулопатий могут быть эффективны физиотерапевтическое лечение, НПВП, миорелаксанты, мануальная терапия, рефлексотерапия и санаторно–курортное лечение. У многих больных с длительным течением болевого синдрома значительный эффект может быть получен от применения антидепрессантов в комбинации с другими методами терапии. Традиционно в нашей стране при болях в спине широко используется мануальная терапия, различные виды физиотерапевтического лечения, в некоторых центрах – вытяжение позвоночника. Многие пациенты в течение длительного времени наблюдаются и лечатся только у специалистов мануальной терапии. Однако, по мнению экспертов ВОЗ, эти методы лечения еще не получили строгих доказательств своей эффективности [5]. Хирургическое лечение (удаление грыжи диска) необходимо в тех редких случаях, когда возникает сдавление спинного мозга или корешков конского хвоста. Хирургическое лечение также показано при дискогенной радикулопатии, сопровождающейся выраженным парезом, и при длительном (более 3–4 месяцев) отсутствии эффекта от консервативного лечения, а также при наличии большой грыжи диска. В качестве профилактики обострений остеохондроза рекомендуется избегать провоцирующих факторов (подъем больших грузов, ношение тяжелой сумки в одной руке, переохлаждение и др.), регулярно заниматься лечебной гимнастикой. При миофасциальных болях необходимо предоставить мышце покой на несколько дней. В качестве лечения можно использовать упражнения на растяжение мышц (постизометрическая релаксация), прием миорелаксантов (Сирдалуда, толперизона), физиотерапию (ультразвук), рефлексотерапию или местное введение анестетиков в триггерные зоны, компрессы с димексидом и анестетиками. При фибромиалгии наиболее эффективны антидепрессанты. Для уменьшения болей используют НПВП, физиотерапию, лечебную гимнастику и рефлексотерапию. У многих пациентов наблюдается только частичное ослабление болей после курса лечения, часто возникают обострения, что требует проведения повторных курсов лечения. Таким образом, боли в спине наиболее часто вызваны рефлекторными проявлениями остеохондроза позвоночника, миофасциальными болями и фибромиалгией. В таких случаях диагноз основывается на выявлении типичных проявлений болевого синдрома при отсутствии признаков онкологического, воспалительного и соматического заболеваний, а также травмы спины. В случае нетипичного болевого синдрома необходимо дополнительное обследование, при этом выявление дегенеративно–дистрофических изменений позвоночника по данным рентгенографии не исключает других причин болей в спине. При лечении рефлекторных синдромов остеохондроза, миофасциальных болей в остром периоде эффективны покой, избегание болезненных поз и физических нагрузок, применение НПВП и миорелаксантов, а при ослаблении болей большое значение имеет лечебная гимнастика. При лечении хронических вертеброгенных болевых синдромов и фибромиалгии существенный эффект может быть получен от применения антидепрессантов. Список использованной литературы: 1. Болезни нервной системы. Руководство для врачей. Под редакцией Н.Н. Яхно, Д.Р. Штульмана. – М., 2001, том 2. 2. Парфенов В.А., Яхно Н.Н. Неврология в общемедицинской практике. М., 2001. 3. Victor M., Ropper A.H. // Adams and Victor’s principles of Neurology. New York. 2001 4. Waddel G. The back pain revolution. Churchill Livingstone. 1998. 5. WHO Department of noncomunicable disease management. Low back pain initiative. Geneve, 1999. |