Методичка-ИнфБолезни-5курс. Брюшной тиф (Enteric fever) Этиология

Скачать 0.88 Mb. Скачать 0.88 Mb.

|

|

Клиника. Продолжительность инкубационного периода от 2—3 до 7—10 дней. Ящур, как правило, начинается остро. Опорными симптомами ящура являются:

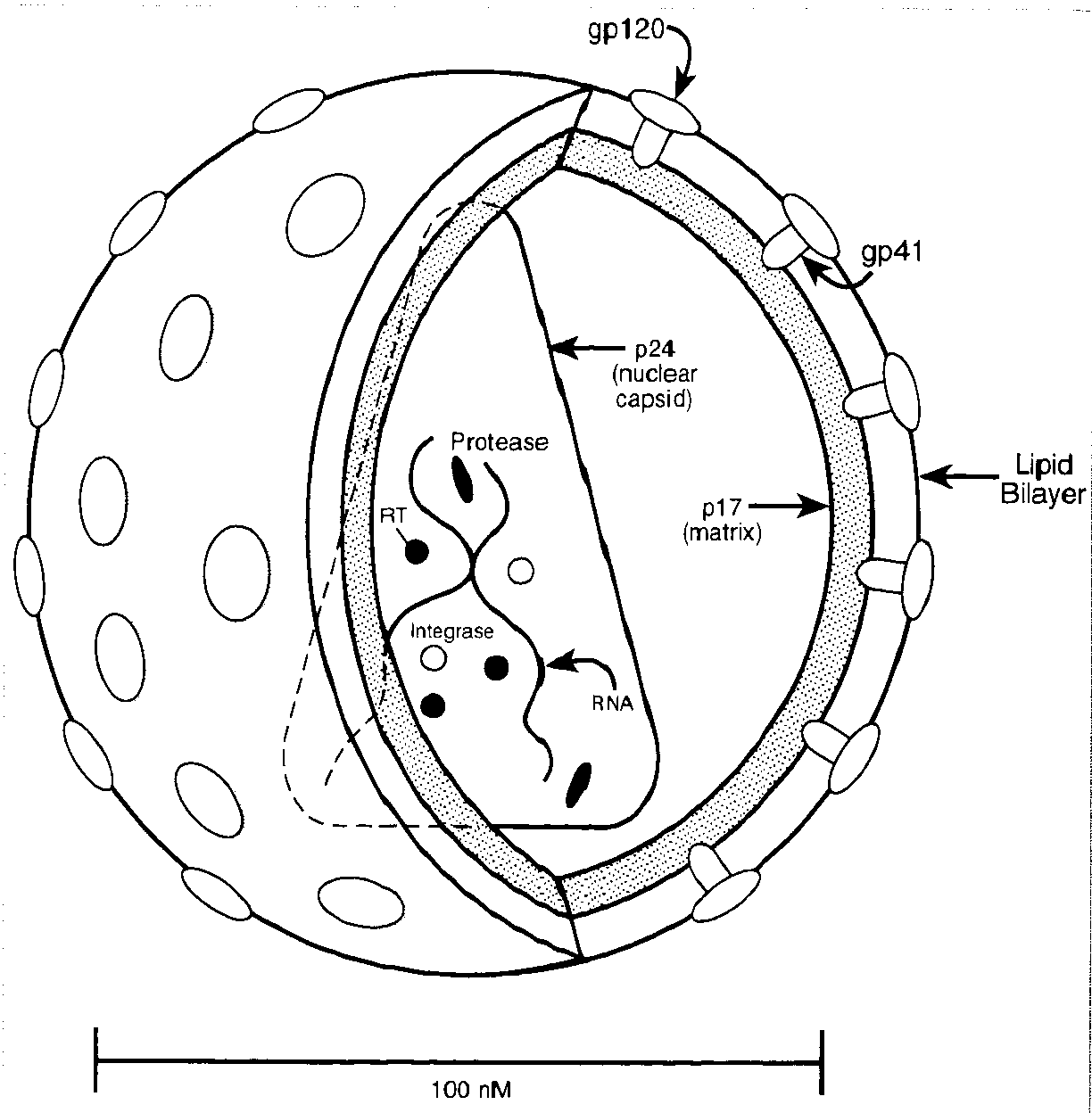

Специфическая диагностика. Используют РСК и РПГА в парных сыворотках, с помощью которых выявляют антитела к вирусу ящура в сыворотке крови больных. Применяется также биологическая проба на морских свинках и других животных. Лечение. Больных необходимо госпитализировать и изолировать до прекращения острых проявлений заболевания, но не менее чем на 14 дней от начала болезни. Этиотропная терапия не разработана. Большое значение имеют тщательный уход за больными, дробное питание жидкой пищей. Для полоскания ротовой полости можно применять растворы перекиси водорода (3%), перманганата калия (0,01—0,1%), а также настой ромашки. В период заживления афт рекомендуется смазывать их маслом шиповника или облепихи. Индивидуальная профилактика. Лица, соприкасающиеся с больными животными, должны работать в спецодежде. Молоко перед употреблением необходимо кипятить в течение 5 мин, а мясо больных или подозрительных на ящур животных может быть использовано только после тщательной термической обработки. СИБИРСКАЯ ЯЗВА (Anthrax) Этиология. Возбудитель — Bacillus anthracis, крупная Гр(+) палочка, в мазках располагается цепочками, образует капсулу. Сибиреязвенная палочка хорошо растет на плотных и жидких питательных средах, содержащих аминокислоты. Во внешней среде при доступе воздуха образует споры. Вегетативная форма возбудителя малоустойчива, а споры высокоустойчивы во внешней среде. Вирулентность возбудителя обусловлена капсульным антигеном, обладающим выраженной способностью подавлять фагоцитарную активность лейкоцитов, и сильным экзотоксином белковой природы, который состоит из трех компонентов: отечного, летального и протективного, активизирующего два первых компонента. Эпидемиология. Источником возбудителя инфекции для человека являются чаще всего сельскохозяйственные животные (крупный и мелкий рогатый скот, лошади, ослы, верблюды, олени и др.), у которых болезнь обычно протекает в септической форме и заканчивается гибелью. Больные животные выделяют возбудителя с мочой, испражнениями, мокротой, слюной, молоком. Заразны все органы и ткани погибшего животного. Заражение человека может происходить различными путями. Чаще всего возбудитель проникает через поврежденную кожу (микротравмы) при уходе за больными животными, разделке туш, снятии шкуры, при контакте с кожей, шерстью, щетиной и изделиями из них (контактный путь). Пищевой путь заражения возможен при употреблении инфицированных мяса и мясных изделий, не прошедших достаточной термической обработки. При обработке шерсти, шкур, меховых изделий, зараженных спорами, наблюдается воздушно-пылевой путь заражения. Отмечается также передача инфекции трансмиссивным путем при укусе кровососущими насекомыми (слепни). После перенесенной болезни формируется иммунитет, однако возможны повторные заболевания, особенно после легкой формы болезни. Патогенез. При внедрении возбудителя через кожные покровы его размножение происходит непосредственно в месте внедрения и в регионарных лимфатических узлах. При внедрении возбудителя через дыхательные пути или пищеварительный тракт основным местом локализации возбудителя являются медиастинальные или брыжеечные лимфатические узлы. Поражение легких, а также кишечника носит преимущественно вторичный характер. В местах локализации возбудителя (кожа, лимфатические узлы, легкие и др.) развивается клиническая картина серозно-геморрагического воспаления с резчайшим отеком и некрозом тканей. Огромное количество возбудителя скапливается в сосудах. В коже, в месте внедрения возбудителя, образуется сибиреязвенный карбункул. Клиника. Различают кожную (локализованную) и генерализованную (септическую) формы болезни. Инкубационный период при кожной форме длится от 2 до 14 дней, при генерализованной — от нескольких часов до 6—8 дней. При кожной форме болезни в месте внедрения возбудителя (чаще всего на руках или голове) появляется красноватое или синеватое пятнышко, которое трансформируется в папулу, а затем образуется пузырек с серозно-геморрагическим содержимым (процесс трансформации длится 12-24 часа). Больные ощущают усиливающиеся жжение и зуд, пузырек вскрывается и образуется язва, покрытая темно-коричневым струпом, — формируется сибиреязвенный карбункул. Он расположен на плотном инфильтрированном основании, окружен венчиком яркой гиперемии. Вокруг струпа образуются дочерние пузырьки, которые также вскрываются. За счет этого размеры струпа увеличиваются до 0,5—3,0 см в диаметре. Вокруг карбункула развивается обширный отек мягких тканей. Кожа в зоне отека бледная. Характерно резкое снижение или полное отсутствие болевой чувствительности в области карбункула и в зоне отека. Регионарные лимфатические узлы увеличены, умеренно болезненны при пальпации. При кожной форме сибирской язвы общее состояние больных в течение первых суток болезни не нарушается. На 2—3-й день болезни отмечается познабливание, температура тела повышается в зависимости от тяжести течения болезни до 38—40 °С; ухудшается самочувствие, появляются головная боль, слабость. Отмечаются тахикардия, гипотония. В случае внедрения возбудителя аэрогенным путем или через пищеварительный тракт развивается генерализованная форма. При этом в месте внедрения возбудителя карбункул не формируется. Генерализованная форма болезни характеризуется клинической картиной сепсиса с преимущественным поражением легких или кишечника. Картина крови у больных сибирской язвой малохарактерна. Специфическая диагностика. Основное значение для подтверждения диагноза имеют результаты бактериологического исследования содержимого везикул, пустул, отделяемого карбункула и язв, при генерализованных формах болезни — крови, мокроты, испражнений, цереброспинальной жидкости, мочи. В этих субстратах возбудитель может быть обнаружен методом бактериоскопии и люминесцентной микроскопии. Эти же материалы используют для посева на питательные среды и выделения чистой культуры возбудителя, а также для постановки биопробы на лабораторных животных. Используется также внутрикожная аллергическая проба с антраксином, которая становится положительной с 5-го дня болезни более чем у 90% больных. Лечение. Основным этиотропным препаратом является бензилпениц.иллин, который при кожной форме болезни назначают внутримышечно в суточной дозе 6.000.000 ЕД при шестикратном введении. При генерализованной форме болезни или при подозрении на генерализацию суточную дозу увеличивают с учетом частого развития менингоэнцефалита до 18.000.000— 24.000.000 ЕД. Применяют также препараты тетрациклинового ряда, левомицетин, аминогликозиды и цефалоспорины. Продолжительность курса антибиотикотерапии составляет 7—10 сут. Антибиотикотерапию сочетают с применением специфического противосиби-реязвенного гамма-глобулина, который в зависимости от тяжести течения вводят в суточной дозе от 20 до 80 мл в течение 3—5 сут, при этом курсовая доза может достигать 300—400 мл. По индивидуальным показаниям проводят патогенетическую и симптоматическую терапию. Местная терапия не проводится. Хирургическое вмешательство противопоказано, применение его при ошибочной диагностике приводит к генерализации инфекционного процесса. Индивидуальная профилактика. Использование индивидуальных средств защиты. Лиц, подвергающихся риску заражения сибирской язвой, вакцинируют вакциной СТИ. Продукты питания от больных животных подлежат уничтожению, а кожу, шерсть, мех, щетину и т. п. перед дальнейшей обработкой обеззараживают. Лица, имевшие контакт с больным животным или заразным материалом от больных животных, подлежат медицинскому наблюдению в течение 2 нед и экстренной госпитализации при подозрении на заболевание. ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ (СПИД) Э  тиология и патогенез. Возбудитель — РНК-содержащий ретровирус (ВИЧ — вирус иммунодефицита человека). Ретровирусы содержат уникальный фермент — обратную транскриптазу (ревертазу). Обычно (например, при синтезе белка) информация считывается с ДНК на РНК. Благодаря обратной транскриптазе (ревертазе) у ВИЧ происходит считывание информации в обратном порядке (ретро) с вирусной РНК на вирусную ДНК, которая затем встраивается в хромосомную ДНК клетки-хозяина. Известно 2-а варианта ВИЧ — ВИЧ-1 (HIV-1) и ВИЧ-2 (HIV-2). Первый является более вирулентным и более распространенным на земном шаре вирусом. Второй встречается в основном в Западной Африке. Внутри вируса, кроме упомянутой ревертазы, содержатся еще 2-а важных фермента: интеграза (встраивает ДНК вируса в ДНК клетки-хозяина) и протеаза (принимает участие в синтезе вирусных протеинов и сборке вирионов). Собственная оболочка вируса образована белком р24. Наружная оболочка вируса содержит белки gp41 (трансмембранный гликопротеин) и gp120 (внешний гликопротеин). Выявление антител к указанным белкам широко используется при проведении специфической диагностики. Вирус попадает в организм человека парентеральным, половым или вертикальным путями. Клетками-мишенями чаще являются структуры, содержащие на своей поверхности молекулы CD4 — рецепторы для вирусной детерминанты gp120. К этим структурам прежде всего относятся Т-лимфоциты-хелперы (Т4-лимфоциты), а также моноциты/макрофаги, эпидермальные клетки Лангерганса, дендритные клетки лимфатических узлов и некоторые клетки ЦНС. Наиболее принципиальным звеном в патогенезе ВИЧ-инфекции является массовая гибель Т4-лимфоцитов, приводящая к иммуннодефицитным состояниям и, как следствие, к развитию оппортунистических инфекций, обусловленных условно-патогенной микрофлорой, и злокачественных новообразований. При ВИЧ-инфекции поражается также и гуморальное звено иммунитета. Антитела начинают появляться (так называемая сероконверсия) в пределах 1-3 месяцев после инфицирования. Но они неполноценные и не могут освободить организм человека от вирусов, хотя способны значительно снизить его концентрацию в организме. Наиболее высокие концентрации вируса в организме человека регистрируются в первые 3 месяца после инфицирования (пока еще не произошла сероконверсия) и в терминальном периоде ВИЧ-инфекции. Эпидемиология. ВИЧ-инфекция — антропоноз, источниками ее возбудителя для человека служат вирусоноситель и больной СПИДом. Вирус, хотя и в неодинаковой концентрации, может присутствовать почти во всех биологических жидкостях организма. Наибольшая концентрация вируса регистрируется в крови и сперме. Поэтому практически передача вируса осуществляется 3-мя основными путями:

Половой путь. Больной ВИЧ-инфекцией менее заразен, чем сифилисом и гонореей (вероятность заражения при единичном половом контакте крайне низка). Проникать через внешне неповрежденные покровы вирус, по-видимому, малоспособен или не способен вообще. Риск заражения женщины от инфицированного мужчины значительно больше, чем мужчины от женщины (т. к. концентрация вируса в сперме по меньшей мере в 10-50 раз превосходит таковую в секрете влагалища). Риск заражения высок прежде всего у гомосексуалистов, проституток, людей, ведущих беспорядочную половую жизнь. Парентеральный путь. Этим путем вирус передается при гемотрансфузиях, при пользовании одной иглой наркоманами при введении наркотиков внутривенно, при применении в лечебных учреждениях загрязненных свежей кровью игл, перфузионных систем, режущих инструментов и т. п. Вероятность заражения при одном проколе кожи контаминированным ВИЧ инструментом составляет 0,5-1%. Вертикальный путь. Передача вируса от беременной женщины плоду. Вероятность рождения ВИЧ-инфицированного ребенка от ВИЧ-инфицированной матери составляет в среднем 30%. Клиника. Чисто клинический диагноз ВИЧ-инфекции не правомочен, поскольку клинические проявления ее мало специфичны и могут наблюдаться при ряде других заболеваний. Для постановки диагноза необходимо лабораторное подтверждение. Однако заподозрить ВИЧ-инфекцию у пациента позволяют следующие признаки. Большие признаки:

Малые признаки:

Диагноз ВИЧ-инфекции вероятен, если у больного обнаружены одновременно по крайней мере 2 больших признака и 1 малый. Кроме того, обнаружение у больного саркомы Капоши или криптококкового менингита — также достаточное основание для постановки диагноза. Классификация стадий ВИЧ-инфекции по ВОЗ (1986 г.) 1. Острая ВИЧ-инфекция (как правило, совпадает с периодом сероконверсии; обычно сопровождается лихорадкой, генерализованной лимфоаденопатией, фарингитом, макуло-папуллезной сыпью, арталгиями, миалгиями, диареей, тошнотой, рвотой, увеличением печени и селезенки, реже разнообразной неврологической симптоматикой; длится от нескольких дней до нескольких (2-3 недель)) 2. Бессимптомная ВИЧ-инфекция (продолжительность исчисляется годами — от 2 до 10 лет) 3. Персистирующая генерализованная лимфоаденопатия (увеличение не менее 2-х лимфатических узлов в 2-х разных группах, исключая паховые лимфатические узлы, у взрослых до размера более 1 см, сохраняющееся в течение не менее 3-х месяцев) 4. СПИД-ассоциируемый комплекс (проявляется развитием оппортунистических инфекций при содержании Т-хелперов в крови 200-400/мм3 (14%-28%)) 5. Терминальная стадия ВИЧ-инфекции (проявляется развитием оппортунистических инфекций и злокачественных новообразований при содержании Т-хелперов в крови < 200/мм3 (< 14%), больные в этой стадии болезни обычно белее 2-х лет не живут) К группе оппортунистических инфекций принято относить все те инфекции, которые манифестно проявляют себя у пациентов с иммунодефицитными состояниями. Те инфекции, которые характерно сопровождают терминальную стадию ВИЧ-инфекции, представляют собой особую, четко очерченную группу оппортунистических инфекций, которые правильно обозначать как “СПИД-индикаторные” или “СПИД-ассоциируемые” (всего их насчитывают 13 нозологических единиц). К ним относятся следующие группы:

Специфическая диагностика. Чаще всего антитела к ВИЧ обнаруживают с помощью иммуноферментных методов (ИФА). Однако при использовании этого метода нередко встречаются ложноположительные реакции. В связи с этим предложен и используется ряд методов для проверки специфичности результатов обнаружения антител. Для этого наиболее часто применяют реакцию “иммунный блотинг” в модификации Western Blot. Этот метод выявляет не комплексные антитела к ВИЧ, а антитела к отдельным его структурным белкам (p24, gp120, gp41 и др.). Естественно, что обнаружение антител сразу к двум или нескольким структурным белкам вируса делает диагноз ВИЧ-инфекции практически безапелляционным. Однако использование иммунного блотинга лимитирует его высокая стоимость. Значительно реже с целью диагностики используют методы выявления вируса и его антигенов. К таким реакциям относится полимеразная цепная реакция (ПЦР) и реакция обнаружения белка р24. С помощью этих реакции возможна постановка диагноза еще до сероконверсии (в первые 3-и недели после инфицирования). Лечение. Хорошо документированных случаев выздоровления больных ВИЧ-инфекцией до настоящего времени нет. Достаточно эффективная антиретровирусная терапия все еще не разработана. Однако целесообразность применения этиотропной терапии у ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом беззаговорочна, т. к. она снижает концентрацию вируса в крови, продлевает срок жизни больных и в 3 раза снижает риск рождения ВИЧ-инфицированных детей от ВИЧ-инфицированных матерей. В настоящее время широко используются следующие группы антиретровирусных препаратов:

Большинство исследователей отмечают, что эра монотерапии ВИЧ-инфекции в связи с развитием резистентности вирусов вследствие их мутации закончилась. Рекомендовано проводить комплексную терапию различными комбинациями препаратов. Наиболее эффективной считается комбинация азитотимидина, ламивудина и индинавира. Значительная роль в терапии ВИЧ-инфицированных принадлежит лечению оппортунистических инфекций, которое проводится с учетом возбудителя антибактериальными, антигрибковыми, антипротозойными и антивирусными препаратами. |