ксюха текст. Экономикой и является объектом изучения экономической теории. Экономическая теория

Скачать 1.01 Mb. Скачать 1.01 Mb.

|

|

Формула уровня безработицы Уровень безработицы — это доля безработных в общей величине рабочей силы. Он измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Экономические последствия безработицы Отрицательные

Положительные

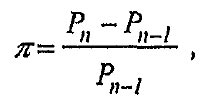

39. Особенности государственной политики занятости в Республике Беларусь. Занятость – важнейшая характеристика экономики, она зависит от демографических процессов. Политика занятости выступает составной частью экономической политики, т.е. имеет социальное и демографическое содержание. К основным проблемам обеспечения занятости населения относятся: 1) снижение безработицы среди групп населения, наиболее уязвимых на рынке труда, и усиление мер по их государственной поддержке; 2) создание условий для эффективной занятости жителей проблемных населенных пунктов и регионов; 3) достижение соответствия профессионально-квалификационного состава работников потребностям развития национальной экономики; 4) повышение территориальной мобильности рабочей силы. Состояние рынка труда является основным фактором развития экономических процессов. Следует сказать, что рынок труда РБ характеризуется негативными тенденциями: происходит снижение численности населения в трудоспособном возрасте, существуют значительные территориальные и межрегиональные диспропорции в распределении трудовых ресурсов, а также избыток одних профессий и дефицит других. Поэтому необходимо провести серьезную реструктуризацию занятости путем создания новых рабочих мест в наукоемких производствах и сферах услуг, развернуть систему подготовки и переподготовки по приоритетным направлениям технического прогресса, ликвидировать разрыв между профессиональным образованием и требованиями рынка труда. – При выборе путей формирования рынка труда надо исходить из необходимости изучения и анализа внутренних закономерностей, присущих развитию занятости и сохраняющихся в условиях рыночной экономики, поскольку многие факторы, влияющие на важнейшие параметры занятости, зависят непосредственно от человека (численность населения, его половозрастная структура, расселение населения в городской и сельской местностях и т.д.). – Государство должно уделять особое внимание проблемам занятости. Ориентация государственной политики в области регулирования рынка труда, отслеживание процессов в сфере труда, прогноз их развития должны быть направлены прежде всего на предупреждение возникновения кризисных ситуаций, смягчение напряженности на рынке труда – В РБ в целях повышения эффективности занятости наряду с прогнозами разрабатываются Государственные программы по содействию занятости. В них находят отражение пути и способы стимулирования занятости в приоритетных отраслях экономики страны, устранения безработицы в трудодефицитных регионах, регулирования трудовой миграции и т.д. Главный принцип и политики занятости и составляемых программ – соответствие предлагаемых мер стратегической цели: создание условий для полной, эффективной и свободно избираемой занятости Забота государства о достижении в стране наиболее полной и эффективной занятости как важной социальной гарантии для экономически активного населения является важнейшим аспектом государственного регулирования рынка труда, механизм формирования которого будет постоянно совершенствоваться применительно к новым условиям развития рыночной экономики, формирования эффективной социальной политики. 40. Инфляция, ее определение, причины и измерение. Социально-экономические последствия инфляции. Сущность инфляции. Инфляция (от лат. inflatio — вздутие) переполнение каналов обращения избыточными бумажными деньгами, которые не обеспечены соответствующим ростом товарной массы. В реальной жизни инфляция проявляется как повышение общего уровня цен. Однако не всякое повышение цен носит инфляционный характер. Так, экономически оправданным будет повышение цен вследствие улучшения качества продукции, ухудшения условии добычи сырья, изменения структуры спроса, рост цен на отдельные товары и услуги. Вместе с тем систематический рост цен на товары без улучшения их качественных характеристик объясняется инфляцией. При постоянном росте цен наблюдается падение реальных доходов населения, так как рост цен обгоняет доходы и за то же количество денег можно приобрести все меньше благ, происходит падение покупательной способности денег. В зависимости от характера и темпов нарастания инфляционных процессов различают следующие типы инфляции: 1)ползучая. Для данного типа инфляции характерны невысокие темпы роста цен (до 10 % в год). Ползучая инфляция присуща большинству стран с развитой рыночной экономикой; 2)галопирующая. Темп роста цен при галопирующей инфляции составляет от 10 до 40 % в год. Такая инфляция становится трудноуп равляемой, а развитие инфляционных процессов зависит от уровня развития страны, ее социально-экономической структуры, действенности денежно-кредитной и финансовой политики; 3) гиперинфляция. Ежемесячный рост цен превышает 50 %. Гиперинфляция практически неуправляема. Инфляцию можно измерить через индекс цен и темп инфляции. Темп инфляции измеряется по формуле:

где π - темп роста цен (темп инфляции), Рn - средний уровень цен в текущем периоде, Рn-1 - средний уровень цен в предшествующем периоде. Последствия инфляции. К ее последствиям относятся: -снижение реальных доходов населения. Особенно сильно это отражается на лицах, получающих фиксированные доходы (пенсии, стипендии); -сужаются мотивы к трудовой деятельности, усиливается дифференциация населения по уровню доходов; -обесценение сбережений населения; -ухудшение условий жизни социальных групп с твердыми доходами. -возникновение опасности социальных потрясений; -ослабление позиции властных структур, снижение доверия населения к правительственным программам и мероприятиям; -возникают трудности с долгосрочным планированием, решения принимают спекулятивную направленность; -повышается риск инвестирования. Появляются требования более высоких прибылей и процентов в качестве платы за риск. 41. Потребление, сбережение, инвестиции и их взаимосвязь с доходом Потребление (C) – это общее количество товаров и услуг, купленных и потреблённых в течение определённого периода времени. Уровень потребления зависит от многих факторов, но определяющим является величина дохода и его распределение, а также цен. Средняя склонность к потреблению  определяется как отношение потребляемой части располагаемого дохода определяется как отношение потребляемой части располагаемого дохода  ко всему располагаемому доходу ко всему располагаемому доходу   . .Предельная склонность к потреблению  определяется как изменение величины потребления при изменении дохода определяется как изменение величины потребления при изменении дохода  , к изменению величины располагаемого дохода , к изменению величины располагаемого дохода  : :  . . Функция потребления: cоотношение между потреблением  и располагаемым доходом ( и располагаемым доходом ( ) характеризуется линейной зависимостью и может быть выражено следующим образом: ) характеризуется линейной зависимостью и может быть выражено следующим образом:  , где , где  - уровень потребления домашних - уровень потребления домашних  хозяйств, соответствующий ситуации, когда хозяйств, соответствующий ситуации, когда  их текущий доход равен нулю; он их текущий доход равен нулю; он  называется автономным потреблением (потому, что не зависит от дохода). называется автономным потреблением (потому, что не зависит от дохода).Исходя из формулы  всегда меньше 1, так как доход больше потребления. Причем: всегда меньше 1, так как доход больше потребления. Причем:

Сбережения  – это доход после уплаты налогов, не израсходованный на приобретение потребительских товаров. Он равен располагаемому доходу минус расходы на личное потребление: – это доход после уплаты налогов, не израсходованный на приобретение потребительских товаров. Он равен располагаемому доходу минус расходы на личное потребление:  . . Вынужденные сбережения возникают за счет несбалансированности спроса и предложения, когда платежеспособный спрос населения остается неудовлетворенным. Иррациональные сбережения образуются при отставании платежеспособных возможностей населения от роста платежеспособных возможностей (денежных доходов). Cредняя склонность к сбережениям  определяется как отношение сберегаемой части дохода определяется как отношение сберегаемой части дохода  ко всему доходу ко всему доходу : :  Предельная склонность к сбережениям  определяется как отношение изменения в сбережениях определяется как отношение изменения в сбережениях  к тому изменению в доходе, которое его вызвало к тому изменению в доходе, которое его вызвало  . .Функция сбережений: соотношение между сбережениями  и располагаемым доходом и располагаемым доходом  характеризуется линейной зависимостью и может быть выражено следующим образом: характеризуется линейной зависимостью и может быть выражено следующим образом:  . В функции сбережений автономное потребление со знаком минус, поскольку автономное потребление уменьшает сбережения. При отсутствии текущего дохода (или даже при его наличии, но недостаточных размерах) домашние хозяйства будут жить, «залезая в долги» или распродавая ранее накопленное имущество («отрицательные сбережения»). . В функции сбережений автономное потребление со знаком минус, поскольку автономное потребление уменьшает сбережения. При отсутствии текущего дохода (или даже при его наличии, но недостаточных размерах) домашние хозяйства будут жить, «залезая в долги» или распродавая ранее накопленное имущество («отрицательные сбережения»).Поскольку располагаемый доход распределяется на потребление и сбережения, сумма средней склонности к потреблению и средней склонности к сбережениям, которые представляют из себя доли потребления и сбережений в располагаемом доходе, равны единице  . .Поскольку при отсутствии дохода или небольшом доходе потребление будет превышать доход, а сбережения отрицательными (долг), средняя склонность к потреблению в этом случае будет равна единице или больше её, а средняя склонность к сбережениям — равна нулю или отрицательна. Поскольку предельная склонность к потреблению и предельная склонность к сбережениям представляют из себя доли от прироста располагаемого дохода, направляемые на увеличение потребления и сбережений, их сумма равна единице:  . .Инвестиции – это долгосрочные вложения государственных или частных средств, направляемые для строительства новых заводов, фабрик, расширение производственных мощностей. К инвестированию не относится купля акций и облигаций, так как такие сделки означают передачу права собственности одного лица другому на существующие капитальные ценности. Направления инвестирования: строительство производственных зданий, сооружений; приобретение нового оборудования, технологий; дополнительные закупки сырья для последующего производственного потребления; затраты, связанные с повышением производительности труда работников и их квалификации, с улучшением условий труда. Соответственно этим направлениям различают: инвестиции в основной капитал; инвестиции в товарно-материальные запасы; инвестиции в развитие рабочей силы. Инвестиции подразделяются на валовые, чистые, автономные, индуцированные. Валовые инвестиции включают затраты, связанные с возмещением изношенного капитала (амортизация), и прирост капитальных вложений на расширение производства. Чистые инвестиции равны валовым инвестициям за вычетом расходов на амортизацию основного капитала. Чистые инвестиции могут иметь: положительную величину, когда валовые инвестиции превышают размеры амортизации; нулевую величину, когда валовые инвестиции равняются размерам амортизации; отрицательную величину, когда валовые инвестиции меньше размеров амортизации. Автономные инвестиции не связаны с ростом национального дохода. Они, как правило, обусловлены нововведениями, вызванными научно-техническим прогрессом. Такие инвестиции чаще всего сами становятся причиной увеличения национального дохода. Индуцированные инвестиции – это капиталовложения, направленные на образование новых производственных мощностей, причиной создания которых является увеличение спроса на материальные блага и услуги. Делать инвестиции будет выгодно до тех пор, пока ставка процента не превысит ожидаемой нормы прибыли от вложенных средств в инвестиции, то есть величина спроса на инвестиции обратно пропорциональна норме банковского процента. Факторы инвестиционного спроса, не связанные с изменением процентной ставки (приводящие к сдвигу кривой спроса на инвестиции): изменение издержек производства; налогообложение; научно-технический прогресс; изменчивость экономических ожиданий; циклические колебания ВВП. 42. Финансовая система: принципы построения и структура. Финансовая система (ФС) – совокупность финансовых отношений и соответствующих им финансовых учреждений, организующих образование, распределение и использование денежных фондов. В фин. отношения не входят денежные отношения, связанные с товарным и денежным обращением в розничной торговле; с оплатой трансп., бытовых, коммунальных, зрелищных и прочих услуг, с движением денег при их дарении и наследовании. Система финансовых отношений включает:

Функции финансов:

|

, то все приращение дохода сберегается;

, то все приращение дохода сберегается; , то увеличение дохода будет разделено между потреблением и сбережением поровну;

, то увеличение дохода будет разделено между потреблением и сбережением поровну; , то все приращение дохода потребляется.

, то все приращение дохода потребляется.