|

|

Эпителиальные ткани. Покровы и выстилки

Практическая часть занятия

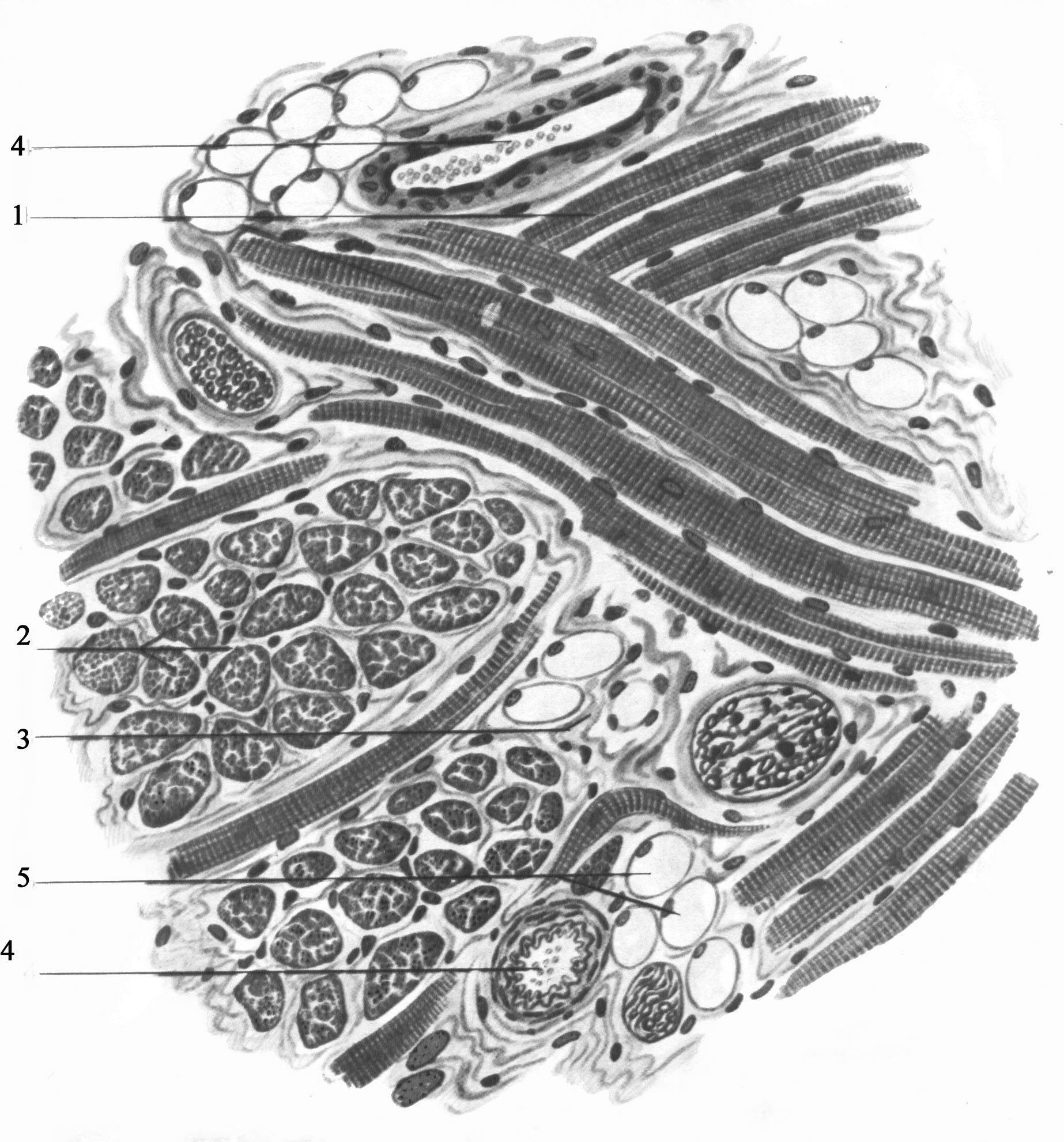

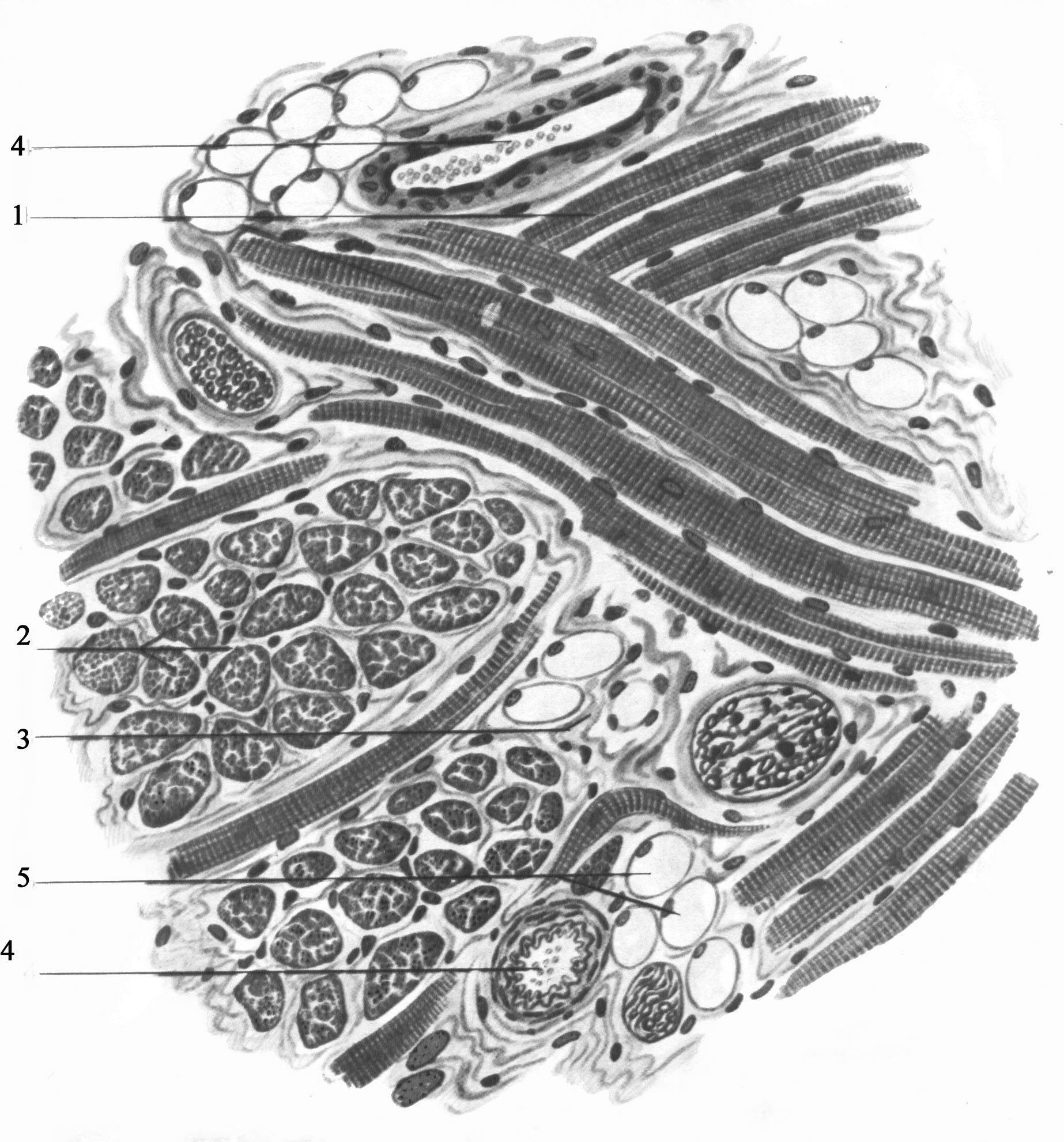

Препарат №29. Поперечнополосатая мышечная ткань языка кролика. Железный гематоксилин.

|

На малом увеличении видно, что мышечные волокна перерезаны в продольном, поперечном и косом направлениях.

На поперечном сечении разрезы мышечных волокон имеют неправильную форму, а миофибриллы представляются в виде точек. Ядра соединительных клеток мельче и темнее, чем ядра мышечных волокон. В прослойках соединительной ткани могут залегать кровеносные сосуды и нервы. Мышечные волокна соединяются в пучки, которые окружены соединительной тканью, содержащей жировые клетки и кровеносные сосуды. Вокруг отдельного мышечного волокна соединительная ткань образует оболочку.

На продольном срезе видно, что волокно как вытянутое цилиндрическое образование, сужающееся на концах. В каждом волокне содержится большое количество овальных ядер. Поверхность волокна одета сарколеммой. При продольном сечении на мышечном волокне видна продольная исчерченность.

|

Поперечнополосатая мышечная ткань языка.

1-мышечные волокна в продольном разрезе; 2-мышечные волокна в поперечном разрезе; 3-прослойки соединительной ткани (эндомизий); 4-кровеносные сосуды; 5-жировые клетки.

|

Тема: Нервная ткань

1. Общие сведения

Локализация

|

Нервная ткань является основной среди тех тканей, которые формируют нервную систему.

|

Типы клеток

|

В этой ткани - клетки двух типов:

нервные - нейроциты, или нейроны, и

глиальные - глиоциты, или нейроглия.

|

1.1. Функции клеток нервной ткани

1.1.1. Нейроны

I. Функции

Нервные клетки обладают 4-мя важнейшими свойствами.

Рецепция

|

а) Прежде всего, нейроны принимают (рецептируют) поступающие сигналы.

б) Каждый вид нейронов настроен на восприятие строго определённых сигналов -

в органах чувств (если там содержатся нейроны или их отростки) - соответствующих раздражений (световых, тактильных, температурных и т.д.),

в месте контакта с другим нейроном (точнее, его отростком) - сигналов, передаваемых этим нейроном.

|

Возбуждение или торможение

|

В ответ на сигнал, воспринявший его участок нейрона приходит в одно из двух состояний:

возбуждения (что обычно выражается в деполяризации плазматической мембраны) или

торможения (гиперполяризация плазмалеммы).

|

Проведение возбуждения

|

а) Состояние возбуждения проводится от одного участка нейрона к другому участку того же нейрона -

путём распространения волны деполяризации по плазмолемме отростков нейрона.

б) За счёт этого сигнал проходит большее или меньшее расстояние.

в) Так, определённые нейроны спинномозговых узлов с помощью своих отростков проводят сигналы

от дистальных отделов конечностей до продолговатого мозга, т.е. на расстояние около 1,5 м.

|

Передача сигнала

|

Наконец, возбуждающий или тормозящий сигнал передаётся нейроном (точнее, его отростком) другим объектам:

очередному нейрону или

эффекторному органу.

|

1.1.2. Глия

Основные функции

|

Глиальные клетки обеспечивают деятельность нейронов, играя вспомогательную роль -

опорную,

трофическую,

барьерную и защитную.

|

Секретор-

ная функция

|

Кроме того, некоторые глиоциты выполняют

секреторную функцию,

образуя жидкость (ликвор), которая заполняет спинномозговой канал и желудочки мозга.

|

2. Нейроны

2.1. Подразделение по функции

а) По форме и размерам нейроциты очень различны.

б) В нейроците выделяют тело (перикарион) и отростки.

2.2. Отростки нейронов

2.2.1. Дендриты и аксоны

Среди отростков нейронов различают дендриты и аксоны.

Дендриты

|

Аксон (нейрит)

|

а) Это отростки, по которым импульс идёт

к телу нейрона.

|

а) Это отросток, по которому импульс идёт от тел нейронов.

|

б) Клетка может иметь несколько или даже много дендритов.

|

б) Аксон всегда один.

|

в) Обычно дендриты ветвятся, с чем связано их название (греч. dendron - дерево).

|

в) В своей конечной части аксон может

отдавать коллатерали и

контактировать сразу с несколькими клетками.

|

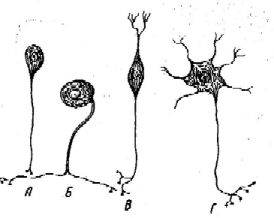

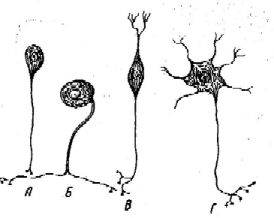

2.2.2. Подразделение нейронов по числу отростков

По общему количеству отростков нейроны и их предшественники делятся на несколько видов.

А. Униполярные

нейроны

|

а) Униполярные клетки имеют лишь один отросток (аксон).

б) Таковыми являются

нейробласты на промежуточной стадии дифференцировки.

|

Схема - типы нервных клеток.

|

Б.

Псевдоуни-

полярные нейроны

|

а) Здесь места отхождения аксона и дендрита от тела клетки близки,

и кажется, будто клетка имеет всего один отросток,

который затем Т-образно делится на два.

|

б) К таким клеткам относятся чувствительные нейроны.

Следовательно, данные нейроны имеют

один (обычно весьма длинный) дендрит

один аксон.

в) Большая длина дендрита обусловлена тем, что он должен обеспечивать проведение сигнала

от периферического рецептора (расположенного, например, в коже пальца)

до соответствующего чувствительного узла (например, спинномозгового).

|

В.

Биполярные

нейроны

|

а) Эти клетки явственно имеют 2 отростка - аксон и дендрит.

б) Встречаются подобные клетки нечасто.

|

Г.

Мульти-

полярные нейроны

|

а) Наконец, данные нейроны содержат более двух отростков (один аксон и более одного дендрита) и встречаются чаще всего.

б) Таковыми являются

и ассоциативные, и эффекторные нейроны.

в) Здесь обычно самым длинным из отростков является аксон.

|

2.2.3. Классификация нервных окончаний

а) Все нервные волокна заканчиваются нервными окончаниями.

б) Нервные окончания (н.о.) можно разделить на 4 группы. -

Рецепторные (чувствительные, или афферентные) н.о.

|

Это окончания дендритов чувствительных нервов.

|

Окончания,

образующие

межнейронные

синапсы

|

а) Основные типы межнейронных синапсы таковы:

-аксодендритические (между аксоном одного и дендритом другого нейрона);

-аксосоматические (между аксоном одного и телом другого нейрона);

-аксоаксональные (между аксонами двух нейронов).

б) Обнаружены также

-соматодендритические синапсы (между телом одного и дендритом другого нейрона).

|

Эффекторные

окончания

|

а) Это окончания аксонов эффекторных нейронов.

б) Вместе с мембраной эффекторных клеток (или волокон) они образуют нейроэффекторные синапсы.

|

Аксовазальные

синапсы

|

Это окончания аксонов нейросекреторных нейронов на капиллярах.

|

2.3. Цитоплазма нейроцитов

2.3.1. Специфические структуры цитоплазмы

Системы

транспорта

ионов

|

а) Способность нейронов к возбуждению и его проведению связана с наличием в их плазмолемме систем транспорта ионов -

Na+,K+-насосов,

К+-каналов

и (что имеет ключевое значение) Na +-каналов.

б) При возбуждении последние открываются, что приводит к изменению потенциала мембраны.

|

Другие структуры

|

а) При специальных методах окраски в цитоплазме нейронов выявляется ряд характерных образований -

глыбки базофильного вещества,

нейрофибриллы,

гранулы нейросекрета (в секреторных нейронах).

|

2.3.2. Базофильное вещество

Морфология и

локализация

|

а) Базофильное вещество представлено в виде глыбок и зёрен различных размеров.

б) Оно находится в теле и в дендритах , но не обнаруживается в аксоне и его основании.

|

Природа

базофильного

вещества

|

а) Базофильное вещество - это скопления уплощённых цистерн

гранулярной эндоплазматической сети,

в которой интенсивно происходит белковый синтез.

б) Базофилия обусловлена большим количеством РНК (в составе рибосом).

|

2.3.3. Нейрофибриллы

Локализация и

ориентация

|

а) Нейрофибриллы образуют плотную сеть

в теле (1) нервных клеток.

б) Они находятся также

в дендритах (2) и в аксоне (3),

где располагаются параллельно друг другу.

|

|

Природа

|

а) Нейрофибриллы представлены

пучками нейротрубочек и нейрофиламентов

б) На них оседает азотнокислое серебро, что и делает видимыми нейрофибриллы при данном методе окраски.

|

2.3.4.Нейросекреторные гранулы

Содержимое

и

локализация

гранул

|

а) Гранулы окружены мембраной. Внутри содержатся вещества,

имеющие, в основном, пептидную и белковую природу и

предназначенные на экспорт.

б) Поэтому, кроме тела нейрона, секреторные гранулы могут обнаруживаться

в его аксоне, по которому они перемещаются к кровеносному сосуду.

|

Локализация

клеток

|

Нейросекреторные клетки с такими гранулами располагаются, в основном, в гипоталамической области головного мозга.

|

2.4. Транспорт веществ по отросткам нейронов

Виды

транспорта

|

По отросткам нейронов постоянно происходит транспорт веществ:

- медленный ток (транспорт) по аксонам в прямом направлении (от тела клетки) - со скоростью 1-3 мм/сутки;

- быстрый ток по аксонам в прямом направлении - 100-1000 мм/сутки;

- ток по дендритам в прямом направлении - 75 мм/сутки;

- ретроградный ток (в обратном направлении) по аксонам и дендритам.

|

Транс-

портируемые

вещества

|

а) В ходе этого транспорта переносятся

от тела клетки -

-метаболиты, за счёт которых в окончаниях нейронов происходит образование медиаторов и энергетическое обеспечение данного процесса;

-кислород, используемый для окисления в митохондриях (находящихся в нервных окончаниях);

-соответствующие белки (в т.ч. ферменты),

-нейрогормоны (в аксонах нейросекреторных клеток) и др. вещества;

к телу клетки - конечные продукты обмена.

б) При этом

-многие перечисленные вещества переносятся в растворённой форме,

-другие же вещества (например, гормоны и медиаторы) - в составе пузырьков или гранул.

|

Механизм

транспорта

|

а) Быстрый транспорт растворённых веществ, скорее всего, осуществляется путём тока жидкости (под действием гидродинамического давления) через межтубулярное пространство.

б) В транспорте же пузырьков и гранул, видимо, участвуют нейрофибриллы: частицы связаны с ними специальным белком и перемещаются по ним, как по рельсам.

|

3. Нейроглия

Нейроглию подразделяют следующим образом.

Глия ЦНС

|

Глия центральной нервной системы:

- макроглия - происходит из глиобластов; сюда относятся

- олигодендроглия,

- астроглия и

- эпендимная глия;

- микроглия - происходит из моноцитов.

|

Перифери-

ческая нейроглия

|

Глия периферической нервной системы (часто её рассматривают как разновидность олигодендроглии):

шванновские клетки.

|

3.1. Олигодендроглия и периферическая нейроглия

3.1.1. Виды и функциональная роль

Морфология

|

а) У олигодендроцитов отростки -

-немногочисленные

-короткие и

-слабоветвящиеся.

б) По локализации и функции олигодендроглиоциты ЦНС и периферические нейроглиоциты подразделяются на 2 типа. -

|

Олигодендроциты,

прилежащие к перикариону

|

Олигодендроциты

нервных волокон

|

Окружают тела нейронов

и контролируют тем самым обмен веществ между нейронами и окружающей средой

|

окружают отростки нейронов,

образуя оболочки нервных волокон.

|

Эти глиальные клетки выполняют сходные функции:

-трофическую,

-барьерную и

-электроизоляционную.

|

3.2. Астроглия

3.2.1. Виды и функциональная роль

Морфология

|

а) В отличие от олигодендроглии, у астроглиоцитов -

многочисленные отростки.

б) Толщина и длина отростков зависит от типа астроглии.

в) По этому признаку последнюю подразделяют на 2 вида. -

|

Протоплазматические

астроциты:

|

Волокнистые

астроциты:

|

-имеют толстые и короткие отростки,

-находятся преимущественно в сером веществе мозга

и выполняют здесь

-трофическую, барьерную и опорную функции.

|

-имеют тонкие, длинные, слабоветвящиеся отростки,

-находятся, в основном, в белом веществе мозга

и образуют здесь

-поддерживающие сети и

-периваскулярные пограничные мембраны.

|

3.3. Эпендимная глия

3.3.1. Основные сведения

Общая характе-

ристика

|

а) Эпендимоциты образуют плотный слой клеток, выстилающих спинномозговой канал и желудочки мозга.

б) Эти клетки можно рассматривать как разновидность эпителия

но в отличие от других видов эпителия,

-эпендима не имеет базальной мембраны,

-в эпендимоцитах нет кератиновых филаментов,

-а среди межклеточных контактов отсутствуют десмосомы.

|

Располо-

жение

клеток

|

а) Клетки эпендимы

-располагаются в один слой и

-прилегают друг к другу.

б) Тем не менее, отсутствие между ними плотных контактов позволяет жидкости

-проникать из желудочка в нервную ткань.

|

Ядра

|

Ядра эпендимных глиоцитов

-тёмные,

-удлинённые;

-ориентированы, в основном, перпендикулярно поверхности желудочка.

|

Отростки

|

а) отростки отходят от базальной части эпендимоцитов.

б) Отростки имеются не у всех эпендимоцитов.

Эпендимоциты с отростками называются таницитами.

в) отростки выполняют

-транспортную и

-фиксирующую функции.

|

3.4. Микроглия

Морфология

|

Как и олигодендроциты, микроглиоциты

-мелкие и

-с небольшим числом отростков

-большое количество лизосом

|

Функция

|

Микроглиоциты (в соответствии со своим происхождением из промоноцитов) способны к амёбоидным движениям и фагоцитозу и

выполняет роль глиальных макрофагов.

|

|

|

|

Скачать 14.73 Mb.

Скачать 14.73 Mb.