гк. рентген гк. Этапы изучения данных рентгенологических исследований грудной

Скачать 113.56 Kb. Скачать 113.56 Kb.

|

|

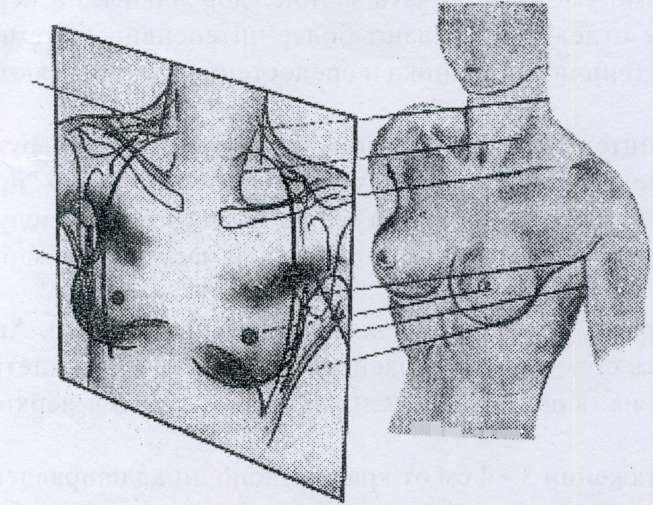

Этапы изучения данных рентгенологических исследований грудной клетки Изучение данных рентгенологического исследования грудной клетки проводят в 3 этапа: Общий (предварительный) осмотр; Оценка качества; Непосредственный анализ полученного рентгеновского изображения. Ниже приводится схема анализа рентгенограмм грудной клетки, являющихся наиболее частым предметом изучения во врачебной практике. / этап. Общий (предварительный) осмотр: Определить: какой анатомический отдел (орган) изображен; какой метод лучевого исследования использован для получения данного изображения: в какой проекции изображен изучаемый анатомический отдел (орган). II этап. Оценка качества рентгенограмм органов грудной клетки: 1. Определить маркировку снимка, которая включает: фамилия и инициалы больного, его возраст; дата исследования; , наличие метки, позволяющей определить сторону снимаемого объекта: оценить правильность оформления маркировки1. Полнота изображения исследуемого объекта. На рентгенограмме должны быть полностью изображены наружные мягкие ткани, окружающие грудную клетку, легкие и поддиафрагмальные пространства. Правильность установки пациента при исследовании. При проведении рентгенографии в прямой проекции поверхность грудной клетки плотно прилежит к кассете с рентгеновской пленкой, при этом фронтальная плоскость грудной клетки параллельна плоскости кассеты. Это позволяет получить правильное изображение грудной клетки и избежать проекционных искажений. Правильность установки пациента определяется по расстоянию между медиальными (стернальными.) контурами ключиц и остистыми отростками или наружными контурами тел позвонков на уровне расположения ключиц. Если больной стоял правым плечом ближе к пленке, то расстояние между правой ключицей и остистыми отростками уменьшается. При этом срединная тень смещается влево. При повороте левым боком тень средостения смещается вправо. Наряду со смещением средостения неправильная установка пациента приводит к асимметрии грудной клетки, изменению положения ребер, ширины межреберий и размерам легочных полей. Это может явиться причиной ошибочных заключений (врачебных ошибок). Положение пациента во время исследования. Рентгенография грудной клетки, в основном, проводится в вертикальном положении пациента. В некоторых случаях для дифференциальной диагностики между свободным и осум- кованным скоплением жидкости, а также спаечным процессом в плевральной полости используют съемку в горизонтальном положении пациента. У ряда тяжелых больных, когда перевод в вертикальное положение противопоказан и является угрозой для жизни больного (опасность тромбоэмболии, травмы позвоночника, тяжелые черепно-мозговые травмы и т.д.), рентгенография грудной клетки вынужденно проводится в горизонтальном положении. Основным отличительным признаком, позволяющим определить в каком положении пациента выполнена рентгенограмма грудной клетки, является определение просветления под левым куполом диафрагмы, обусловленного газовым пузырем2 желудка. Этот признак определяется у большинства больных при вертикальном положении и никогда не наблюдается в положении лежа. /5. "Жесткость" рентгенограммы. Как известно, рентгеновское изображение получают благодаря способности рентг еновских лучей проникать через органы и ткани. Их проникающая способность может быть разной в зависимости от физико-технических условий съемки и зависит, в основном, от величины напряжения, подаваемого на рентгеновскую трубку. Чем больше напряжение, тем выше проникающая способность рентгеновских лучей. На рентгенограмме грудной клетки, сделанной "жесткими" лучами, т.е. в условиях высокого напряжения, плохо или совсем не отображаются мелкие анатомические структуры легких и патологические процессы. Наоборот, при съемке "мягкими" лучами, на снимке отображается избыточное количество структурных элементов легких, что приводит к искажению нормальной рентгеновской картины. В качестве основного критерия в определении "жесткости" снимка грудной клетки принято учитывать видимость тел грудных позвонков. Если на рентгенограмме раздельно видны тела первых 3 - 4-х грудных позвонков, то это свидетельствует о том, что снимок сделан в режиме "оптимальной жесткости". Если на фоне тени средостения различаются тела более чем 4-х грудных позвонков, то рентгенограмма сделана с использованием жесткого излучения и если на снимке изображено менее 3 - 4-х грудных позвонков, то это свидетельствует о том, что рентгенограмма сделана с использованием мягкого излучения. у 6. Резкость рентгенограммы. Как и резкость любого оптического изображения, резкость рентгенограммы зависит от движения объекта и самого рентгеновского аппарата. Наиболее часто причиной динамической нерезкости3 является смещение пациента в момент съемки. При этом, контуры всех изображенных на рентгенограмме структурных элементов грудной клетки (кости, легочный рисунок, диафрагма, средостение и т.д.) становятся нечеткими, расплывчатыми или удвоенными. Динамическая нерезкость может быть также обусловлена дыхательными движениями диафрагмы в момент съемки. В этой связи, рентгенограммы грудной клетки производят при задержке дыхания и полной неподвижности пациента. Оптимальным критерием, позволяющим исключить динамическую нерезкость, является четкость изображения контуров диафрагмы. Определение глубины вдоха. Стандартным требованием к рентгенографии грудной клетки является проведение рентгеновской съемки при задержке дыхания после глубокого вдоха. Это обусловлено необходимостью максимального воздухонаполнения легочной ткани для оптимального изображения легочных структур и патологических процессов в условиях естественной контрастности. На рентгенограммах, сделанных в фазе выдоха, резко уменьшается воздушность легочной ткани, что значительно снижает качество получаемого изображения. Признаком, позволяющим определить глубину вдоха по рентгенограмме, является положение купола диафрагмы. При глубоком вдохе контур правого купола диафрагмы расположен на уровне VI ребра или VI межреберья. Левый купол диафрагмы может располагаться на одном уровне с правым или на одно межреберье ниже. Определение положения купола диафрагмы производится по передним отделам ребер (межреберий) по среднеключичной линии. Контрастность 4. Рентгеновские снимки должны передавать насыщенное черно - белое изображение с отчетливо прослеживаемой градацией теневых оттенков между ними. При пониженной контрастности на снимках превалирует какой-либо один оттенок серой шкалы, снижается число воспринимаемых элементов. Снижение контрастности зависит от нескольких факторов, основными из которых явл яются качество пленки, фотообработка и жесткость снимка. Правильность фотообработки Для получения рентгеновского изображения на пленке производится специальная фотообработка. Данный процесс включает химическую обработку рентгеновской пленки специальными реактивами (проявитель, закрепитель (фиксаж) с промежуточной и окончательной промывкой водой. Фотообработка рентгеновской пленки может производиться с помощью специальных автоматических машин, либо ручным способом. Нарушение процессов проявления приводит, в основном, к снижению контрастности изображения. Неправильная фиксация приводит к постепенному исчезновению изображения и может быть своевременно распознана по наличию оттенков желтого или зеленого цвета на рентгеновских снимках. Промывание рентгеновской пленки водой производится с целью удаления с ее поверхности химических компонентов проявителя и закрепителя. Хорошо промытая рентгенограмма имеет равномерно глянцевую поверхность. Следует указать, что наиболее часто нарушения условий фотообработки наблюдаются при ручном способе. При дигитальной (цифровой) рентгенографии процесс фотообработки исключен, но сохраняется зависимость качества получаемого изображения от фоторедактирования компьютерным способом. 10. Артефакты Артефакты - это изображение на'фоне сн имаемых объектов дополнительных теней, которые могут оыть обусловлены посторонними предметами на теле сольного или рентгеневской кассете, механическими повреждениями пленки, дефектами фотообработки и пленки. ll. Структурность рентгенограммы. Под термином структурность понимается возможность различать все составные элементы изображенного органа и структуру патологического процесса. На структурность снимка могут оказывать влияние факторы, изложенные в пунктах 5, 6, 7, 8, 9, 10. III этап. Последовательность анализа рентгенологического изображения органов грудной клетки. С целью получения максимальной диагностической информации анализ рентгенограмм органов грудной клетки проводится в следующей последовательности:  • < : . . : -V • L Оценка состояния мягких тканей. Под термином "мягкие ткани грудной клетки" понимаются анатомические структуры расположенные снаружи от костного остова (рис. 2.1). К ним относятся кожа, подкожножирвая клетчатка, мышцы и молочные железы. На рентгенограмме в норме мягкие ткани в наружных отделах грудной клетки дают достаточно однородное затемнение. На фоне изоб- ражения легких могут быть видны тени молочных желез, сосков, грудных мышц. Рис. 1. На рисунке дано схематическое изображение мягких тканей, которые могут быть видны на рентгенограмме грудной клетки. Ряд патологических состояний может обусловить изменения со стороны мягких тканей и диагносцирован по рентгенограмме. К ним относятся: инородные тела, вследствие огнестрельных ранений, которые дают затемнения металлической плотности (варианты плотности описаны в теме № 3). Большое значение имеет выявление признаков подкожной эмфиземы, которая обуславливает неоднородные просветления в боковых отделах мягких тканей по ходу мышц и подкожножировой клетчатки. Подкожная эмфизема развивается при сквозном раневом сообщении между легкими, плевральной полостью и мягкими тканями грудной клетки. Наиболее частыми причинами подкожной эмфиземы являются проникающие ранения и переломы ребер. В ряде случаев, в мягких тканях могут быть обнаружены дополнительные включения костной плотности, что происходит при обызвествлении капсул различных паразитов, а также кальцификации стенок сосудов и лимфатических узлов. 2. Форма грудной клетки. Форма грудной клетки оценивается по ее костному (реберному) остову. В норме грудная клетка имеет коническую форму, обе ее половины симметричны. Изменения формы грудной клетки могут происходить при заболеваниях легких, патологических процессах в плевральных полостях, травматических повреждениях, искривлениях позвоночника. При увеличении объема легких или заболеваниях, приводящих к повышению давления в плевральных полостях, грудная клетка увеличивается в поперечном размере, преимущественно в верхних отделах. Это чаще наблюдается при эмфиземе легких, напряженном пневмотораксе, диафрагмальной грыже. Ряд патологических состояний приводит к уменьшению размеров (спадению) грудной клетки. Это может быть обусловлено снижением объема легочной ткани вследствие ателектаза, врожденного недоразвития легкого (гипоплазия, аплазия), рубцовых процессов в легких. Объем грудной клетки часто уменьшается при удалении значительной части легкого (пульмонэктомия, лобэкгомия), а также выраженном развитии фиброзной ткани в плевральных полостях. В зависимости от локализации и распространенности патологического процесса изменения формы и размеров грудной клетки могут иметь симметричный (двухсторонний) или асимметричный (односторонний) характер. Костный остов. При анализе костного остова грудной клетки основное внимание уделяется состоянию ребер. При этом учитывается их целостность, структура, наличие деформаций, которые могут быть обусловлены травматическими повреждениями, аномалиями развития, опухолевыми и воспалительными заболеваниями костей. Наряду с этим, по рентгенограммам можно оценить целостность видимой части ключиц, в некоторых случаях - лопаток, а также искривления оси позвоночника. Для учета состояния ребер необходимо уметь различать задние (дорсальные) и передние (вентральные) отделы ребер. Задние отделы ребер дают более интенсивное затемнение, прослеживаются непосредственно о г тени позвоночника и средостения и направляются косо книзу. Передние отделы ребер даюг менее интенсивное затемнение и направляются снаружи косо книзу. Тень их не доходит до тени средостения, поскольку хрящевая часть ребер "прозрачна" для рентгеновских лучей и не получает отображения на рентгенограмме. Следует отметить, что у лиц пожилого и старческого возраста по ходу хрящевой части ребер могут появляться зоны обызвествления. Оценивая состояние ребер, целесообразно определить так называемый ход ребер. Анализ данного показателя позволяет уточнить объемные перераспределения в грудной клетке. Оценка направления ребер производится на основе осмотра их задних отделов в верхней половине грудной клетки. В норме задние отрезки ребер на протяжении 3 - 4 см от края позвоночника направлены горизонтально, а затем направляются косо книзу. Такой ход ребер называется косым. При процессах, приводящих к увеличению грудной клетки, ход ребер становится горизонтальным. При этом задние отрезки ребер имеют горизонтальное направление на протяжении более 3-4 см. При уменьшении объема грудной клетки ход ребер становится вертикальным. При вертикальном положении ребер задние их отрезки идут косо книзу сразу же от тени позвоночника. Межреберные промежутки. Аналогично изменениям направления ребер, в зависимости от патологии грудной клетки, может изменяться и ширина межреберных промежутков. Оценка состояния межреберных промежутков проводится на основе осмотра их задней части в верхней половине грудной клетки. В норме ширина межреберных промежутков в задних отделах на протяжении 3 - 4 см от тени позвоночника примерно одинакова, а затем наблюдается плавное сужение. При процессах, приводящих к увеличению объема грудной клетки, происходит расширение межреберных промежутков. При этом они имеют примерно одинаковую ширину на протяжении более чем 3 - 4 см. В случаях патологического уменьшения (спадения) грудной клетки межреберные промежутки начинают суживаться сразу же от тени позвоночника. Следует отметить, что изменения хода ребер и ширины межреберных промежутков могут иметь как симметричный (двухсторонний) так и асимметричный (односторонний) характер. 5. Диафрагма. При оценке диафрагмы основное внимание уделяется ее расположению, форме и состоянию контура. Высота стояния купола диафрагмы указана в п. 7 на стр. 14. Купола диафрагмы имеют равномерно выпуклую (куполообразную) форму, четкие и гладкие контуры. При заболеваниях, сопровождающихся увеличением объема легких (например, эмфизема) купола диафрагмы смещаются вниз, при этом их форма уплощается. Патологическое смещение диафрагмы кверху происходит при заболеваниях, сопровождающихся уменьшением объема легких (гиповентиляция, рубцовые процессы, отсутствие легкого). Кроме этого, высокое стояние купола диафрагмы наблюдается при ее патологической релаксации или повреждениях (парезах) диафрагмального нерва. Для дифференциальной диагностики пареза купола диафрагмы с релаксацией наибольшее значение имеет определение ее подвижности, которая отсутствует при парезе диафрагмального нерва. Изменение контуров и формы купола диафрагмы может происходить при развитии спаечного процесса в плевральной полости, с образованием плевро-диафрагмальных сращений. При этом контур становится неравномерно зазубренным и часто сопровождается деформацией купола. Важное диагностическое значение имеет учет состояния реберно-диафрагмальных синусов. В норме косто-диафрагмальные синусы имеют треугольную форму, прозрачность их одинакова с легочной тканью. При небольших скоплениях жидкости в плевральных полостях происходит однородное снижение прозрачности косто-диафрат мальных синусов. В тех случаях, когда снижение прозрачности косто-диафрагмальиых синусов имеет неоднородный характер, следует предполагать, в первую очередь, спаечный процесс. Оценка состояния диафрагмы заканчивается анализом поддиафрагмальиых пространств. В норме поддиафрагмальное пространство справа однородно затемнено за счет тени печени, Слева поддиафрагмальное пространство имеет неоднородную структуру; что обусловлено газовым пузырем желудка, петлями кишечника и т.д. Следует указать, что различия левого и правого поддиафрагмальиых пространств является основным ориентиром в определении правой и левой стороны грудной клетки. Наиболее важным патологическим признаком, который может быть выявлен при оценке поддиафрагмального пространства является пневмоперитонеум (свободный газ в брюшной полости). Данный вид патологии встречается при перфоративных язвах, ранениях и разрывах желудка и кишечника, а также может наблюдаться после операций на органах брюшной полости. На рентгенограмме пневмоперитонеум проявляется в виде полосы просветления между куполами диафрагмы и прилежащими органами. Нередкой находкой при анализе поддиафрагмальиых пространств являются обызвествления на фоне тени печени, что чаще свидетельствует об обызвествленном эхинококке. 6. Легочные поля. На обзорной рентгенограмме грудной клетки легкие отображаются в виде так называемых легочных полей. Размеры правого и левого легочных полей на рентгеновском снимке не одинаковы: правее легочное поле чаще имеет меньшую длину (короче), чем левое, что связано с различным положением купола диафрагмы. В нижний отделах левое легочное поле уже чем правое, что обусловлено наслоением тени левых отделов сердца. При патологических состояниях, приводящих к изменениям объема легких размеры легочных полей могут уменьшаться или увеличиваться (см. п. 2, стр. 16). Важным признаком, позволяющим судить о состоянии легких является прозрачность легочной ткани, которая зависит от воздухонаполнения легких, а также патологических процессов внутри легкого и в плевральной полости. Наиболее простым вариантом определения прозрачности или воздушности легочной ткани является сравнение общего фона изображенных легочных полей с черным участком пленки за пределами мягких тканей грудной клетки. В норме общий фон легочных полей ближе к серому цвету. При повышенном воздухонапол- нении, воздушных полостях в легочной ткани, воздуха в плевральной полости (пневмоторакс) прозрачность легочных полей повышается и в их изображении превалирует черный фон. Следует обратить Ваше внимание на то, что пневмоторакс относится к числу острых хирургических состояний, что обуславливает важность диагностики данной патологии. Отличительными рентгенологическими признаками, позволяющими провести дифференциальную диагностику между пневмотораксом и эмфиземой легких является наличие легочного рисунка на фоне повышенной прозрачности. При эмфиземе легочный рисунок сохраняется, при пневмотораксе - отсутствует. При скоплении в легочной ткани воспалительного экссудата, замещении альвеолярной ткани какой-либо другой тканью (опухолевой, рубцовой и т.д.), а также патологических процессах в плевральной полости (плеврит, спайки) прозрачность легочных полей уменьшается и общий фон приближается к белому. Следует указать, что на прозрачность легочных полей могут оказывать влияние технические условия рентгеновской съемки, в частности, жесткость снимка. На "жесткой" рентгенограмме (см. п. 5, стр. 13) прозрачность всегда кажется повышенной, на "мягком" - сниженной. 7* Легочный рисунок. Под термином "легочный рисунок" понимается изображение сосудов малого круга кровообращения, которые хорошо видны на рентг енограмме на фоне воздухосодержащей легочной ткани в условиях естественного контрастирования. В норме легочный рисунок отображает архитектонику сосудистого русла легких, в связи с чем ему присущ плавный древовидный тип ветвления с уменьшением диаметра сосудов от центра к периферии. Контуры отдельных элементов легочного рисунка достаточно четкие, ровные, интенсивность уменьшается от центра к периферии. Одними из показателей состояния легочного рисунка являются его длина и количество. Под термином "длина" понимается расстояние от края грудной клетки, на котором можно проследить тени сосудов. В норме легочный рисунок не доходит до края грудной клетки на 1 - 1,5 см. Количественная характеристика учитывает число элементов легочного рисунка в единице площади, В норме количество легочного рисунка в симметричных отделах правого и левого легкого одинаково и нарастает сверху вниз. Ряд патологических процессов в легких приводит к так называемому усилению легочного рисунка. Под термином "усиление легочного рисунка" понимается увеличение его количества и длины. Основными состояниями, приводящими к усилению легочного рисунка, являются острые воспалительные процессы в легких, разрастание соединительной ткани по ходу бронхососудистого пучка (пневмосклероз), а также легочная гипертензия, т.е. повышение давления и увеличение кровотока в сосудах малого круга кровообращения. При обнаружении рентгеновских признаков усиления легочного рисунка необходимо провести дифференциальную диагностику выше указанных состояний. Ведущим признаком, который позволяет установить острый воспалительный процесс в легких, является выраженная нечеткость контуров легочного рисунка. При пневмосклерозе (пневмофиброзе) контуры сосудов достаточно четкие, неровные, с деформацией отдельных сосудистых ветвей. Отдельные элементы легочного рисунка могут казаться утолщенными или суженными с выраженным повышением интенсивности их изображения. Повышение давления в малом кругу кровообращения (артериальная, венозная, смешанная легочная гипертензия) приводит к равномерному увеличению диаметра сосудов легких с сохранением нормальной ангиоархитекто- ники. При компенсированном нарушении кровотока в легких контуры сосудов четкие, а при развитии декомпенсации (застой в малом кругу кровообращения) четкость изображения сосудов снижается. В некоторых случаях легочный рисунок может быть обеднен, о чем будет свидетельствовать уменьшение его длины и количества. Наиболее частой патологией, приводящей к обеднению легочного рисунка, является гипоплазия легочной артерии. Следует обратить внимание на зависимость изображения легочного рисунка от жесткости снимка. На жестком снимке легочный рисунок плохо отображается, что может приводить к ошибочным заключениям об его обеднении или даже - отсутствии. В условиях рентгеновской съемки мягкими лучами легочный рисунок, наоборот, кажется усиленным. Корни легких. Корни легких являются отображением основных магистральных сосудов (главные, долевые и сегментарные артерии и вены), входящих в легочную ткань в зоне ворот легких. В норме по вертикале корни расположены на уровне передних отрезков II - IV ребер или меж- реберий, ширина их не превышает 2,0 см . Рентгенологически в корнях принято различать головку (сосуды, направляющиеся к верхней доле), тело (промежуточная и нижнедолевая артерия) и хвост (разветвление сегментарных и нижнедолевых сосудов). Поскольку, корни легких образованы сосудистыми элементами, то изменения со стороны корней легких могут быть аналогичны изменениям легочного рисунка: при воспалительных процессах контуры корней легких становятся нечеткими; развитие фиброза в зоне корней приводит к выраженному их уплотнению и деформации; при легочной гипертензии резко увеличивается диаметр сосудистых ветвей, что обуславливает расширение корней легких. Одним из показателей, характеризующим состояние корней легких, является так называемая структурность. Корень считается структурным, если на снимке хорошо различаются формирующие его отдельные сосуды. При воспалительных заболеваниях в центральных отделах легких, увеличении лимфоузлов бронхопульмональной группы, опухолевых и выраженных фиброзных процессах корень становится мало- или неструктурным, при этом часто происходит увеличение его размеров. Средостение. На рентгенограмме средостение дает относительно однородную тень, 2/3 которой располагаются слева, а 1/3 - справа от срединной линии. Обрати внимание на возможность изменения положения средостения при неправильной установке больного (см. п. 3, стр. 13). При заболеваниях, приводящих к изменению объема легких или давления в плевральных полостях, тень средостения может смещаться. Следует учитывать, что средостение представляет собой анатомическое пространство, в котором помимо сердца и крупных сосудов находятся трахея, главные бронхи, лимфоузлы, пищевод, вилочковая железа и т.д. Изменения в органах средостения могут приводить к расширению, деформации контуров и другим патологическим симптомам, видимым на рентгенограмме. 1 На рентгенограмме грудной клетки обозначение ФИО, возраста и даты исследования должны быть выполнены специальными чернилами, либо введены в изображение специальным, чаще компьютерным способом. Правая или левая сторона грудной клетки указывается с помощью специальных металлических меток, дающих непосредственное изображение на рентгенограмме. 2 Термин "газовый пузырь" желудка является профессиональным рентгеновским обозначением скопления воздуха в своде (дне) желудка. 3 Динамическая нерезкость - нере зкость, обусловленная движением. 4 Отмеченные критерии являются общими при оценке качества не только рентгенограмм грудной клетки, но и других частей тела. |