Якоб Бёме. Философские взгляды Якоба Бёме Биографические сведения

Скачать 94.91 Kb. Скачать 94.91 Kb.

|

|

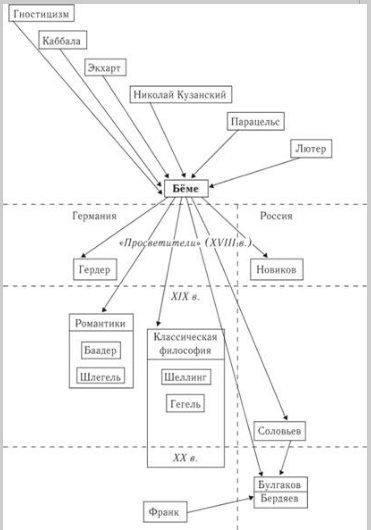

Философские взгляды Якоба Бёме Биографические сведения. Якоб Бёме (1575–1624) – известный немецкий философ-мистик, его прозвище – Тевтоникус (Тевтонский философ). Родом из крестьянской семьи, он учился в сельской школе, затем был отдан в обучение сапожнику. После окончания обучения в 1599 г. поселился в Герлице, где открыл свою мастерскую. Был женат и имел шестерых детей. В 1612 г. Бёме закончил рукопись своей первой книги – "Аврора". В 1613 г. один его знакомый (без ведома автора) снял с рукописи копию и пустил в обращение. Текст стал известен лютеранским пасторам, и главный пастор Герлице с церковной кафедры публично заклеймил Бёме как опасного еретика. Рукопись книги конфисковали, и Бёме было запрещено писать. В 1618 г. (когда началась Тридцатилетняя война в Германии) по просьбе друзей он возобновил писательскую деятельность и написал ряд трактатов, кроме того, вел активную переписку со своими учениками и друзьями. Эти тексты активно переписывались и распространялись. В эти же годы он решил изменить образ жизни и вместе с женой занялся торговлей пряжей, много путешествуя по Германии. Поездки и нервное истощение привели к серьезной болезни. В 1624 г. впервые была отдана в печать работа Бёме "Путь ко Христу". Тот же пастор в Герлице, узнав об этом, опять обрушился на Бёме. Травля со стороны горожан продолжалась и после его смерти: крест на его могиле, поставленный друзьями, был испачкан и разрушен. Па протяжении жизни у Бёме был ряд мистических видений, и то, о чем он писал в своих книгах, было изложением этих видений или того, что он постиг благодаря им. В целом Бёме можно охарактеризовать как мистика, пантеиста и диалектика; часто его также называют теософом. Основные труды. "Аврора, или утренняя заря в восхождении" (1612., издана в 1634 г.), "Описание трех принципов божественной сущности" (1619), "О троякой жизни человека" (1620), "О вочеловечении Иисуса Христа" (1620), "Шесть теософских моментов" (1620), "Истинная психология или сорок вопросов о душе" (1620), "О благодатном выборе" (1621–1623), "Великая тайна, или изъяснение первой книги Моисея" (1623, издана в 1640 г.), "Christosophia, или путь ко Христу" (1624). Философские воззрения. Учение о познании. Бог не постижим с помощью рационального познания (рассудка), но человек может "уловить божественную сущность", когда человеческий дух просветлен и "воспламенен" Богом. И здесь Бёме следует Экхарту: человек должен заставить замолчать свою тварную природу, отказаться от собственных желаний, своего видения и слышания, мешающих увидеть Бога. "Когда умолкнут хотения и чувствования самости, тогда откроется тебе вечное слышание, зрение и глаголание; Бог будет чрез тебя слышать и видеть. Когда ты замолчишь, то сделаешься тем, чем Бог был прежде естества и твари и из чего Он естество и тварь создал; и ты будешь видеть и слышать тем, чем Бог в тебе видел и слышал до собственного твоего хотения, зрения, слышания". Такое постижение достигается в особом состоянии, когда человека посещают мистические видения. То, что при этом открывается, почти не поддается выражению на обычном естественном языке, поэтому для передачи "увиденного" Бёме использует многочисленные метафоры, символы, иносказания. В результате тексты его темны и малопонятны. Учение о противоположностях. Для Бёме познание мира было способом познания Творца, это постижение "нетленной порфиры за грубою корою вещества". Для человека невозможно постичь Бога до конца, даже если мы постигнем все сотворенное Им. Тем не менее, можно приблизиться к пониманию Его сути. Находясь "в духе", человек обнаруживает в тварном мире ("природе") "два качества: одно доброе, другое злое, которые в сем мире во всех силах, в звездах и стихиях, равно и во всех тварях, неразлучно одно в другом, как нечто единое; и нет такой твари во плоти в природной жизни, которая не имела бы в себе обоих качеств". Такими качествами являются зной и холод, воздух и вода, горькое и сладкое и т.п. Противоположные качества постоянно борются друг с другом, существуя в единстве. И именно они порождают все существующее в тварном мире, только благодаря их совместному существованию все в природе имеет развитие: "свой ход, бег, течение, побуждение и рост". Единственное исключение, на которое указывает Бёме, – это ангелы и демоны, живущие только в добре или зле соответственно. Это извечное двойственное основание, из которого все рождается, в своих поздних работах Бёме назвал Бездной, или Великой Мистерией (Mysterium Magnum). Это хаос, на который излились свет и тьма и который теперь является источником противоположных качеств для всего сущего. Устремляя же свой взор еще выше – за пределы природы, мы обнаруживаем Бога – Святую Троицу, которая "есть вечная матерь природы, от которой, и все возникло и в которой пребывает все". Учение о Святой Троице. Божественная Троица есть "не что иное, как тишина без сущности. В ней нет ничего, что могло бы быть. Это вечный покой, Бездна без начала и конца. Это не цель и не место, и здесь ничего не найти, даже если искать. Она лишена всякого облика, равно присутствия света и тьмы, это не что иное, как магическая воля, которую мы не должны испытывать, ибо она приведет нас в замешательство. Посредством этой воли понимаем мы и основания Божества, которое не имеет начала, кроме послушной немоты, ибо оно вне природы". Учение о Святой Троице наиболее подробно Бёме изложил в двух книгах. Здесь он значительно отступил от церковной традиции. Каждое лицо Божественной Троицы оказалось у него воплощением особого принципа, а Троица в целом есть "торжествующее, кипящее, подвижное существо и содержит в себе все силы". Бог-Отец, воплощающий в себе изначальную, но не явленную волю Бездны, рождает свою противоположность – Бога-Сына, являющегося "безосновным сущим, в котором Бездна становится основанием". В Духе же эти два противоположных принципа "являются", обретают свой облик, и здесь же начинается процесс сотворения природы поплотневшего, изреченного, отделившегося от Бога Слова, в отличие говоримого, постоянно принадлежащего Богу). Так протекает вечный (вневременный) процесс становления и порождения бытия. В основе природы, порожденной Троицей, лежат те же принципы. Следовательно, постижение природы есть для человека путь постижения Бога. Более того, по Бёме, сам процесс сотворения мира нужен Богу для постижения собственной сути – он создает ангелов и человека как орган своего самопознания: "Глаза этой Бездны есть наши глаза, и она является зеркалом самой себя". В работе "О благодатном выборе" к Троице добавляется еще и София – Мудрость Божья. София (в облике вечной Девы) есть облик Троицы, но Мудрость Божья никогда не была бы постигнута, но всей полноте ангелами, если бы "Сердце Бога" (Иисус Христос) не стало человеком. О происхождении зла. Из рассуждений Бёме о сущности Божественной Троицы и порождении тварного мира неизбежно следует логический вывод, что Она, сама по себе не содержащая ни света, ни тьмы, ни добра, пи зла, тем не менее является источником того и другого. Но Бёме такого вывода не делает, напротив, он неоднократно говорит о Ней как о "первой безначальной воле, которая не добра и не зла и которая рождает единую вечную доброту". Откуда же тогда берется зло? Бёме утверждает, что зло имеет место только в тварном мире и появляется с падением Люцифера, который в своей гордыне восстал против Бога. Люцифер сделал райский мир – "светлую землю", вышедшую из рук Бога, – нечистым, превратил его в "дом печали и смерти". Именно эта катастрофа и стала причиной грехопадения человека, который пал не по своей воле, а "посредством яда, которым заразил его дьявол". Однако творение (изреченное Слово Божье) можно только повредить, но не уничтожить, со временем оно оживет: "ибо Божество во Христе заново родит его через свою плоть". Учение о человеке. По Бёме, человек есть самое благородное из всех Божьих созданий, господин над всеми тварями. Из рук Бога человек вышел ангельски чистым, по грехопадение столкнуло его во мрак. Но вочеловечение Христа дает человеку надежду на возрождение. Даже павший человек не утратил своего богоподобия. Высшая способность в человеке – способность познавать – является результатом Божественной любви. Познавая свою сущность, заложенную в него Богом, человек тем самым постепенно возвышается. В духе натурфилософских и астрологических представлений своего времени Бёме трактует человека как микрокосм. Важное место в его работах занимает также учение о Первочеловеке (Адаме), который был двуполым. Возвращение человека к "райскому состоянию" будет связано и со слиянием в нем мужского и женского начал. Судьба учения. Мистицизм и учение Бёме о Бездне оказало значительное влияние на многих последующих философов, а особенно на немецких романтиков, на Шеллинга, Гегеля и Фейербаха, а также на многих русских философов.  |