Канеман. Г. Д. Канеман Факультет психологии Принстонского университета, НьюДжерси, сша данная статья

Скачать 166.44 Kb. Скачать 166.44 Kb.

|

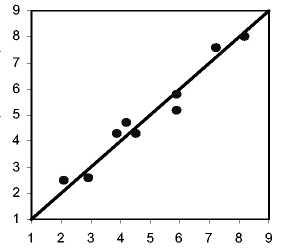

IV. Рамочные эффектыОдна и та же характеристика (общая высота набора кубиков), изображенная на рис. 2, хорошо воспринималась на одном изображении и плохо – на другом, хотя оба изображения содержали одну и ту же информацию. Это наблюдение не несет ничего необычного: нас не шокирует, что некоторые атрибуты стимулов воспринимаются автоматически на одном изображении, в то время как на другом требуются вычисления, или то, что те же самые атрибуты требуют вычислений на одном изображении и легко воспринимаются на другом. Однако в контексте принятия решений похожие наблюдения бросают вызов модели рационального агента. Важнейшим аспектом рациональности считается допущение о том, что предпочтения не зависят от случайных вариаций в описании результатов; оно может быть названо замещаемостью (extensionalityв[6]) или инвариантностью[120]. Инвариантность нарушается в случаях проявления рамочных эффектов, когда замещаемые эквивалентные описания приводят к различным решениям ввиду того, что различные аспекты проблемы оказываются относительно неприметными Тверски и Канеман [118] представили проблему рамочных эффектов в следующем примере: Азиатская болезнь Представьте, что США готовятся к вспышке необычной азиатской болезни, которая может погубить 600 человек. Были предложены две альтернативные программы борьбы с болезнью. Предположим, что точные научные оценки последствий программ следующие: Если программа А будет принята, 200 человек будет спасено. Если программа В будет принята, существует вероятность 1/3 того, что все 600 человек будут спасены, и вероятность 2/3 того, что ни один человек не выживет. В этой версии примера значимое большинство респондентов предпочло вариант А, демонстрируя несклонность к риску. Другие респонденты, выбранные случайным образом, получили вопрос, в котором та же самая ситуация сопровождается другим описанием вариантов: Если будет принята программа А’, 400 человек погибнут. Если будет принята программа B’, существует вероятность 1/3, что никто не погибнет, и вероятность 2/3 того, что все 600 человек погибнут. Значимое большинство респондентов в данном случае предпочли вариант B’, демонстрируя склонность к риску. Несмотря на то, что не было существенного различия между версиями, они вызывали разные ассоциации и оценки. Это легче всего заметить в конкретной ситуации, потому что делается ударение на предполагаемых наверняка результатах по сравнению с неартикулируемыми результатами, получаемыми с высокой или средней вероятностью [65]. Таким образом, значимо предпочитаемой оказывается уверенность в спасении людей, в то время как согласие на неминуемую смерть людей отвергается в непропорционально большом числе случаев. Эти аффективные респонденты соответственно предпочитают вариант А варианту В и вариант B’ вариантуA’. Как на рис. 2а и 2б, различные представления результатов высвечивают некоторые характеристики ситуаций и маскируют другие. Томас Шеллинг [98], в эссе об этике политики, представляет неотразимо реалистичный пример дилемм, вызванных рамочными эффектами. Он попросил своих студентов оценить вариант налоговой политики, в которой для богатых предлагались большие налоговые льготы в связи с рождением детей, чем для бедных. Неудивительно, что его студенты признали это предложение возмутительным. Тогда Шеллинг обратил внимание студентов на то, что в стандартной налоговой таблице расчет налогов начинается с бездетных семей, а для семей с детьми производятся дополнительные вычисления. Затем в аудитории не вызвало возражений то, что сложившаяся шкала налогов может быть переписана с учетом того, что точкой отсчета может быть семья с двумя детьми. В такой формулировке бездетные семьи должны платить дополнительный налог. Должен ли этот дополнительный налог быть таким же большим для бедных, как и для богатых? Конечно, нет. Обнаруживаются две версии вопроса о том, как вести себя по отношению к бедным и богатым; обе генерируют интуитивные предпочтения защиты бедных, но эти предпочтения непоследовательны. Пример Шеллинга выдвигает на первый план важный момент: рамочные эффекты не являются лишь любопытным порождением лабораторных исследований, но представляют собой реальность, от которой не спрятаться. Налоговая таблица может быть фреймирована тем или иным способом, и любое фреймирование увеличит воспринимаемость некоторых вариантов налоговой политики, делая другие менее привлекательными. Определённый тип рамочных эффектов, когда предпочтение варианта А или В определяется выбором в качестве точки отсчета одного из вариантов: А или В, привлек особое внимание в поведенческой теории. Вариант, определённый как точка отсчета, имеет заметное преимущество даже в случаях весьма серьезных решений. Эрик Джонсон и другие [49]привели весьма показательный пример. В штатах Пенсильвания и Нью-Джерси водителям предлагался выбор между видами страховки, один из которых предоставлял неограниченное право возбуждать судебные иски, а другой менее дорогой - не давал такого права. Неограниченное право иска было точкой отсчета в Пенсильвании, а противоположное — в Нью-Джерси, и сборы в целом составили 79% и 30% в каждом из штатов, соответственно. Джонсон и Даниель Гольдштейн [48] оценили, что водители в Пенсильвании тратят в целом 450 миллионов долларов в год на приобретение того, что они бы не приобрели, если бы их выбор был фреймирован так же, как в Нью-Джерси. Джонсон и Гольдштейн [48] сравнили также соотношение населения, занесённого в списки организаций добровольных доноров человеческих органов в семи европейских странах, в которых такое членство было нормой, и в четырёх странах, где это не было нормой. В среднем по группам стран, уровень участия в донорских программах была 97,4%, где это было нормой, и 18% - в другом случае. Пассивное принятие предлагаемой формулировки имеет значительные последствия в данном случае, также как это отмечается в других недавних исследованиях. Так, обнаружено, что способ оформления пенсионного страхования - формы 401 (k), которую заполняли рабочие, оказывал влияние на их последующие решения по вопросам страхования [84, 22]. Основной принцип фреймирования заключается в пассивном согласии с предлагаемой формулировкой. Из–за этой пассивности люди не могут создать типичную репрезентацию для всех равноценных заменителей того или иного состояния. Они не в состоянии мгновенно рассчитать высоту башни, построенной из набора кубиков, они не могут трансформировать репрезентацию различных проблемам или принять решение спонтанно. Очевидно, никто не способен распознать «137×24» и «3288» как «одинаковые» числа без дополнительных сложных расчётов. Инвариантность не может быть достигнута ограниченным в своих возможностях разумом. Невозможность инвариантности обусловливает большие сомнения в дескриптивном реализме моделей рационального выбора [120]. В отсутствие системы, которая способна генерировать подходящие типичные репрезентации, интуитивные решения будут выражаться факторами, определяющими воспринимаемость различных характеристик данной ситуации. Наиболее воспринимаемые характеристики повлияют на решения, в то время как слабо воспринимаемые черты будут большей частью игнорироваться — и корреляция между воспринимаемостью и рефлективными суждениями о соответствии состоянию при полной информации не обязательно будет высокой. В особой степени нереальность предположений, выводимых из модели рационального агента, заключается в том, что он делает свой выбор, воспринимая полный контекст ситуации, который включает с себя все соответствующие детали и ожидания по поводу всех будущих возможностей и рисков. Многое говорит в пользу альтернативного утверждения: взгляды людей на принятие решений и результаты обычно характеризуются «жестким фреймированием» [61], соответствующими понятиями «ментального счетоводства» [112, 113]и «подбором решений» [90]. Далее предлагаются несколько примеров преобладания жесткого фреймирования. Обычно считается, что решение об участии в игре принимается в единичных случаях, когда появляется уникальная возможность, а не тогда, когда реализуется общая стратегия [68, 123, 61, 10]. Предполагается, что решения инвесторов о том, вкладывать ли деньги в отдельный проект, считаются изолированными от других проектов портфеля инвестора [8]. Временной горизонт, на который инвесторы ориентируются для оценки своих инвестиций, оказывается неожиданно коротким — наблюдение, которые помогает объяснить парадокс «акции - дивиденды» (equity–premium puzzle в [10]). Таким образом, преобладание фреймов результатов типа выигрыш/проигрыш над фреймами богатства, которые обсуждались в предыдущем разделе, теперь могут рассматриваться как пример жесткого фреймирования. Общее свойство всех этих примеров заключается в том, что решения, принятые в условиях жесткого фреймирования, в большей степени не нейтральны к риску, чем решения, принимаемые в широком контексте. Преобладание жесткого фреймирования является эффектом воспринимаемости, который может быть понят с помощью рис. 2. Тот же самый набор кубиков фреймирован как башня на рис. 2а и как множество кубиков на плоскости на рис. 2б. Несмотря на то, что вполне можно «увидеть» башню на рис. 2б, гораздо легче сделать это на рис. 2а. Жесткие фреймы в общем отражают структуру среды, в которой принимаются решения. Они будут осознаны в момент возникновения - предполагает принцип пассивного согласия, так как необходимость выбора возникает перед людьми отдельно в каждый момент времени. Актуальная проблема и немедленные последствия выбора будут гораздо более воспринимаемы, чем все прочие рассуждения, и, как результат, проблемы принятия решения будут фреймированы жестче, чем это предполагает рациональная модель. V. Замещение атрибутов: модель эвристик суждения Первая исследовательская программа, которую мы реализовали совместно с Тверски, состояла из серий исследований различных типов суждений о неопределенных событиях, включая отгадывание чисел и оценку вероятностей гипотез. Наше заключение по результатам этой работы было таким: «Люди полагаются на ограниченное количество эвристических принципов, которые уменьшают комплекс задач по оценке возможностей и предсказанию значений до более простых операций суждения. В общем, эти эвристики довольно полезны, но иногда они приводят к серьезным и систематическим ошибкам» [117, p. 1124]. Статья представляла три эвристики – репрезентативность, пригодность и укорененность, которые мы обычно объясняли дюжиной систематических отклонений в суждениях, возникавших под влиянием неопределенности. В их числе - нерегрессивные предположения, пренебрежение информацией о базовом состоянии, самоуверенность, переоценка частоты событий, - объяснения, первыми приходящие на ум. Некоторые отклонения были объяснены систематическими ошибками в количественных оценках и в интерпретации статистических фактов. Остальные определялись несоответствиями между регулярностью интуитивных суждений и принципами теории вероятностей, Байесовыми алгоритмами и регрессионным анализом. Канеман и Фредерик [56] недавно пересмотрели ранние результаты изучения эвристик суждения и предложили формулировку, в которой сокращение комплексных задач до простых операций достигается замещением атрибутов (attribute substitution).«Принято считать, что суждение управляется эвристикой, когда индивид воспринимает специфицированный целевой атрибут объекта суждения путем замещения другого атрибута этого объекта - эвристического атрибута – того, что скорее приходит в голову» [56, p. 53]. В отличие от ранних работ, эта концепция не ограничена областью суждений в условиях неопределенности. Рассмотрим пример замены атрибутов восприятия: «Что можно сказать о размерах двух лошадок по тому, как они нарисованы нарис. 7?» Фактически, объекты идентичны по размеру, но рисунок, так или иначе, вызывает иллюзию. Целевой атрибут объективно находится в двухмерном пространстве, наблюдатели честно намереваются его оценить, но не могут сделать это. Их суждения картографируют впечатления от мнимого трехмерного пространства (эвристическая атрибуция) в единицах длины, которые соответствуют целевому атрибуту, и соотнесены с масштабом страницы. Эта иллюзия вызвана дифференцирующей воспринимаемостью конкурентных интерпретаций рисунка. Впечатление трехмерной размерности – единственное впечатление о размере, которое принимает разум наивных наблюдателей – художники и фотографы умеют делать это лучше – данное впечатление вызывает иллюзию восприятия размера картинки. Исследования Фрица Стрэка [110] иллюстрирует роль замены атрибутов в другом контексте. Студенты колледжа в данном исследовании должны были без раздумий ответить на два вопроса: «Насколько вы счастливы в своей жизни в целом?» и «Сколько свиданий у вас было в прошлом месяце?». Корреляция между двумя ответами была равна 0,12, когда вопросы появлялись в вышеуказанном порядке. Для респондентов, которым предъявлялись те же самые вопросы, но в обратном порядке, корреляция составила 0,66. Психологическая интерпретация высокой корреляции2дедуктивна, но очевидна. Вопрос о свиданиях, без сомнения, вызвал во многих респондентах эмоциональные переживания по поводу их личной жизни. Эта оценка была явно воспринимаема, когда вопрос о счастье в жизни был предъявлен следующим, и она определила масштаб карты общего счастья. В предлагаемой здесь интерпретации, респонденты отвечали на вопрос о счастье, передавая то, что приходило им в голову, и не замечали, что они отвечали на вопрос, который не был задан – когнитивная иллюзия, аналогичная иллюзии на рис. 7.  Рис. 7. Иллюзия замещения атрибутов. Фото: Ленор Шохэм, 2003. Наиболее очевидное свидетельство замещения атрибутов было приведено Канеманом и Тверски [64] в примере с категориальным предсказанием. Было сформировано три экспериментальных группы. Участники референтной группы оценивали относительные частоты выбора выпускниками девяти категорий специализации3. Средние оценки варьировались от 20 процентов для гуманитарных наук и педагогики до 3 процентов для библиотекарского дела. Две другие группы участников получили тот же самый список специализаций выпускников со следующим описанием фиктивного студента выпускного курса. Том В. обладает высоким интеллектом, хотя ему не хватает креативности. Ему необходим больший порядок и ясность, аккуратность и структурированная среда, в которой каждая деталь находится на своем месте. Его стиль письма, скорее вялый и механистичный, иногда оживляется солеными шуточками и вспышками воображения по типу «скай-фай». Стремится быть компетентным. Похоже, он обладает минимумом сочувствия и симпатии к окружающим и не любит контактировать с другими. Эгоцентричен, но, другой стороны, высокоморален. Участники эксперимента в «группе типичности» ранжировали девять специальностей в степени, в которой Том В. «напоминает типичного студента выпускного курса» (данной специализации). Описание Тома В. было преднамеренно составлено так, чтобы сделать его более репрезентативным для наименее популярных специальностей, и эта манипуляция удалась: корреляция между средними рейтинга репрезентативности и данными референтной группы была 0,62. Участники эксперимента в «группе возможности» ранжировали девять специальностей в соответствии с тем, с какой вероятностью Том В. мог бы выбрать каждую из них. Респонденты в последней группе были студентами-выпускниками факультета психологии. Им было сказано, что характеристика личности Тома В. была дана психологом, когда Том учился в старших классах школы, на основе теста личности валидности сомнений. Эта информация должна была дискредитировать описание как источник валидной информации. Статистическая логика проста. Описание, базирующееся на сомнительной информации, считается второстепенным, а предсказания, сделанные в отсутствие валидного свидетельства, должны возвратить к базовым оценкам. Это рассуждение подразумевает, что рассчитанные вероятности должны быть высоко коррелированы с оценками референтной группы. Психология задачи также очевидна: схожесть Тома В. с разными стереотипами - высоко воспринимаемая естественная оценка, когда суждения о возможности затруднены. Респонденты, как ожидается, должны заменить суждение о типичности (репрезентативности) на требуемые суждения о вероятности. Две инструкции – оценить типичность или вероятность должны, таким образом, привести к схожим суждениям. Диаграмма рассеяния средних суждений для двух групп представленана рис.8а. Как видно на рисунке, корреляция между суждениями о вероятности и типичности почти совершенна (0,98). Корреляция между суждениями о вероятности и распределением референтной группы – 0,63. Результаты идеально соответствуют выводам, полученным при помощи гипотезы о замещении атрибутов. Они также подтверждают наличие смещения, объясняемого пренебрежением базовым уровнем (base-rate neglect) в данной прогнозной задаче. Результаты особенно убедительны, потому что ответами являются рейтинги (выбранных специализаций). Высокая вариабельность средних рейтингов обоих атрибутов означает совпадение смыслов ответов и полное совпадение систематических вариаций.

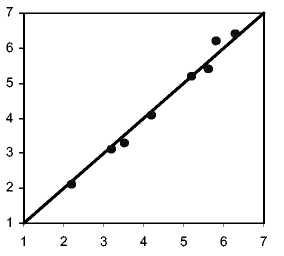

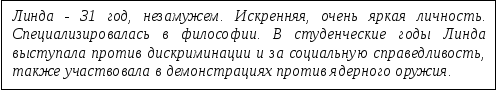

Рис. 8. Два теста замещения атрибутов в задаче определения. На рис. 8б представлены результаты другого исследования, организованного по тому же сценарию, в котором респондентам предъявили описание женщины по имени Линда и список возможных профессий и видов деятельности, где она предположительно занята в данный момент. В списке было две основные позиции: № 6 («Линда – банковский кассир») и похожее утверждение № 8 («Линда – банковский кассир и активист феминистского движения»). Другие шесть позиций не были связаны между собой и подобраны случайно (напр., учитель начальной школы, сотрудник социальной психиатрической службы).  Как и в примере с Томом В., некоторые респонденты распределили восемь пунктов в зависимости от сходства Линды и прототипа; другие распределили те же позиции в зависимости от вероятности. Как и следовало ожидать, 85 процентов респондентов в группе типичности поставили позицию № 8 выше, чем неполное утверждение, показывая тем самым, что Линда имеет большее сходство с образом банковского кассира-феминистки, не напоминая типичную банковскую кассиршу. Такой порядок расположения двух позиций имеет разумное обоснование для суждений о типичности. Гораздо сложнее объяснить, почему 89 процентов респондентов из группы возможности также поставили сложносоставленную позицию № 8 выше, чем один из ее элементов. Этот паттерн вероятностных решений нарушает монотонность и назван "провалом конъюнкции" [119]. Подтверждаемый наблюдениями вывод о том, что смещения суждений являются систематическими, нашел скорое применение в спорах об основных предпосылках рациональности в экономической теории (см., напр., [28, 43, 73, 6]). Имела место дискуссия и о роли смещений специфических суждений в экономических явлениях, особенно в области финансов (напр., [26, 101, 102, 89]). Развитие понятия эвристик на область аффективных действий в последнее время может иметь особое влияние на диалог психологии и экономической теории, потому что в его основе лежит концепция предпочтений. Как говорилось ранее, аффективное невосприятие относится к естественным формам восприятия, которые вычисляются автоматически и формируются всегда. Такой базовый оценочный атрибут (хорошо/плохо, нравится/не нравится, приблизиться/избегать) является, таким образом, кандидатом на замещение в любой задаче. Словик и его коллеги (см., напр., [107]) представили концепцию аффективной эвристики. Они показали, что аффект (приятие или неприятие) является эвристическим для многих целевых атрибутов, включая оценку затрат и выгод различных проектов, безопасную концентрацию химических веществ и даже планируемое экономическое производство в различных отраслях промышленности. В статье, удачно озаглавленной «Риск как Чувства», Лоуэнштейн и др. [82] обосновали предположение, что представления о риске часто являются выражением эмоций. Если различные целевые атрибуты находятся под сильным влиянием одних и тех же аффективных реакций, можно ожидать, что размерность пространства решений и ожиданий, относящихся к оцениваемым объектам, будет неоправданно мала. Действительно, Мелисса Финюкэйн и др. [33] обнаружили, что решения людей о затратах и выгодах от различных технологических проектов коррелированы негативно, особенно, когда эти суждения формируются в условиях дефицита времени. Проект, который нравится больше, оценивается как имеющий низкие затраты и многие выгоды. Очевидно, эти суждения смещены, поскольку в реальном мире корреляция между затратами и выгодой обычно положительна. Канеман и др. [67] представили свидетельство в том же духе о том, что показатели отношения людей к различным общественным благам (напр., готовность платить, моральный рейтинг пожертвований) заметно определяют комплексный рейтинг вопросов политики. И в этом случае, похоже, особая роль массового настроения по отношению к той или иной проблеме является связующим фактором. Канеман и др. [67] предположили, что решения людей часто выражают аффективные оценки (отношения), не укладывающиеся в рамки логики эмоциональных предпочтений. И чтобы понять предпочтения, нам, похоже, нужно будет понять психологию эмоций. Мы не можем считать само собой разумеющимся, что предпочтения, контролируемые эмоциями текущего момента, будут внутренне когерентными, или даже разумными, с точки зрения строгих критериев рефлексивного размышления. Другими словами, предпочтения Системы 1 не обязательно соответствуют предпочтениям Системы 2. В следующем разделе будет показано, что решения о выборе в некоторых случаях не столь чувствительны к изменениям количества и затрат, и лучше определяются как выражения аффективных реакций, чем как экономические предпочтения. |