Гидравлика. Лекция по гидравлики. Гидравлика представляет собой теоретическую дисциплину, изучающую вопросы

Скачать 1.29 Mb. Скачать 1.29 Mb.

|

|

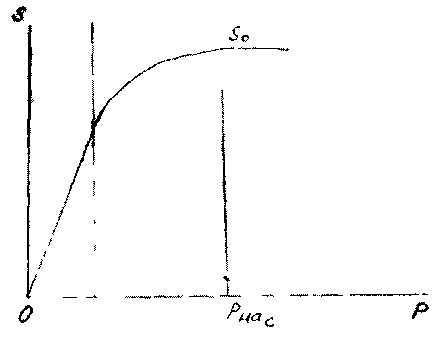

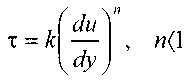

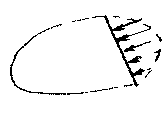

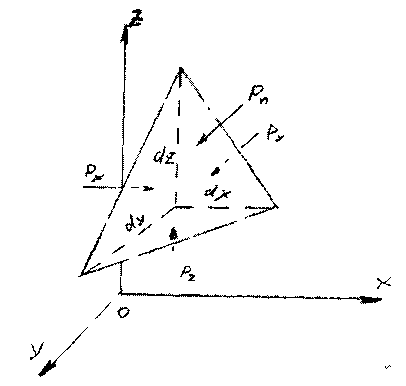

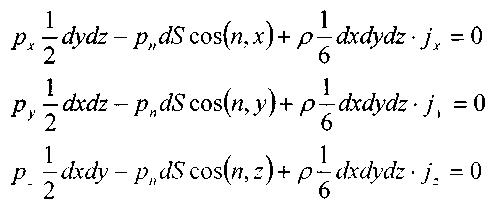

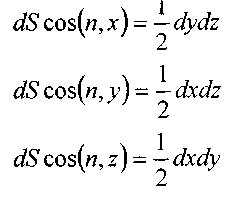

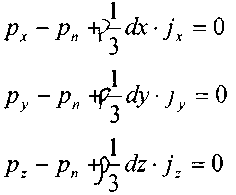

Поверхностное натяжение. Когда мы говорим о жидкости как о сплошной среде, это вовсе не означает, что эта среда бесконечна и безгранична. Жидкое тело всегда имеет границы, это либо твёрдые стенки каналов, либо границы раздела с газообразной средой, либо это граница раздела между различными несмешивающимися жидкостями. Такие границы можно с полным правом называть естественными границами. В некоторых случаях границы могут выделяться условно внутри самой движущейся жидкости. На естественных границах в пограничном слое жидкости между молекулами самой жидкости и молекулами окружающей жидкость среды существуют силы притяжения, которые, в общем случае, могут оказаться не равными. В то же время силы взаимодействия между остальными молекулами жидкости, находящимися внутри объёма, ограниченного пограничным слоем эти силы взаимно уравновешены. Таким образом, остаются не уравновешеными силы взаимодействия между молекулами, находящимися лишь во внешнем (пограничном слое). Тогда в пограничном слое возникают напряжения, которые автоматически балансируют не сбалансированные силы притяжения. Такие напряжения называются поверхностным натяжением жидкости. Этому напряжению будут соответствовать силы поверхностного натяжения. Под действием этих сил малые объёмы жидкости принимают сферическую форму (форму капли), соответствующей минимуму внутренней энергии; в трубках малого диаметра жидкость поднимается (или опускается) на некоторую высоту по отношению к уровню покоящейся жидкости. Последнее явление носит на- звание капиллярности. Жидкость в трубке малого диаметра (капилляре) будет подниматься, если жидкость по отношению к стенке капилляра будет смачивающей жидкостью, и наоборот, будет опускаться, если жидкость для стенки капилляра окажется не смачивающей. Высоту hподъёма (опускания) жидкости в капилляре с диаметром dможно определить из соотношения: ? где: А - постоянная зависящая от свойств жидкости. Для водымм, Для ртути , мм. Силы поверхностного натяжения малы и проявляются при малых объёмах жидкости. Величина напряжений на границе раздела зависит от температуры жидкости; при увеличении температуры внутренняя энергия молекул возрастает и, естественно, уменьшается напряжение в пограничном слое жидкости и, следовательно, уменьшаются силы поверхностного натяжения. Растворимость газов в капельных жидкостях. В реальных жидкостях всегда находится в растворённом состоянии газ. Это может быть воздух, азот, углеводородный газ, углекислота сероводороди др. Наличие газа растворённого в жидкости может оказывать как благоприятное воздействие (снижается вязкость жидкости, плотность и т.д.), так и неблагоприятные факторы. Так при снижении давления из жидкости выделяется свободный газ, который может стать источником такого нежелательного явления как кавитация; выделяющийся газ может оказаться не безопасным для окружающей среды (HiS), огнеопасным и взрывоопасным (углеводородный газ). Газ, растворённый в жидкости, как и газ в свободном состоянии может также способствовать коррозии стенок труб и оборудования, вызывать химические реакции, ведущие к образованию отложений твёрдых солей на стенках труб, накипей и др. По этой причине знание особенностей и законов растворения газа в жидкости крайне желательно. Количество газа, которое может раствориться в капельной жидкости, зависит от физико-химических свойств самой жидкости и растворяемого в ней газа, а также от температуры и давления. Максимальное количество газа, которое может быть растворено в данной жидкости носит название предельной газонасыщенности для данного газа s0. Естественно, что величины предельной газонасыщенности для разных газов будут разными. Другой характеристикой процесса растворения газа в жидкости является давление насы- чении температуры внутренняя энергия молекул возрастает и, естественно, уменьшается напряжение в пограничном слое жидкости и, следовательно, уменьшаются силы поверхностного натяжения. Растворимость газов в капельных жидкостях. В реальных жидкостях всегда находится в растворённом состоянии газ. Это может быть воздух, азот, углеводородный газ, углекислота , сероводород HiS и др. Наличие газа растворённого в жидкости может оказывать как благоприятное воздействие (снижается вязкость жидкости, плотность и т.д.), так и неблагоприятные факторы. Так при снижении давления из жидкости выделяется свободный газ, который может стать источником такого нежелательного явления как кавитация; выделяющийся газ может оказаться не безопасным для окружающей среды , огнеопасным и взрывоопасным (углеводородный газ). Газ, растворённый в жидкости, как и газ в свободном состоянии может также способствовать коррозии стенок труб и оборудования, вызывать химические реакции, ведущие к образованию отложений твёрдых солей на стенках труб, накипей и др. По этой причине знание особенностей и законов растворения газа в жидкости крайне желательно. Количество газа, которое может раствориться в капельной жидкости, зависит от физико-химических свойств самой жидкости и растворяемого в ней газа, а также от температуры и давления. Максимальное количество газа, которое может быть растворено в данной жидкости носит название предельной газонасыщенности для данного газа s0. Естественно, что величины предельной газонасыщенности для разных газов будут разными. Другой характеристикой процесса растворения газа в жидкости является давление насыщения , это такое минимальное давление в жидкости, при котором достигается насыщение капельной жидкости газом. При невысоких давлениях значительно уступающих величине давления насыщения справедлив закон растворимости Генри: Количество газа растворимого в единице объёма жидкости пропорционально давлению. При увеличении дав  ления до давления насыщения величина ления до давления насыщения величинаКривая растворимости газа в жидкости s(p). коэффициента растворимости газа — давление насыщения, sn — величина снижается, ппегтеттьнои гязонясьттттенноети В жидкости может одновременно растворяться целая группа различных газов; нередки случаи, когда капельная жидкость и растворяемый в ней газ имеют одинаковую природу (нефть и углеводородные газы); в последнем случае между жидкостью и газом может существовать весьма условная граница, зависящая от температуры смеси и других прочих условий. Испаряемость. При повышении температуры жидкости и, в некоторых случаях, при снижении давления часть массы капельной жидкости постепенно переходит в газообразное состояние (пар). Интенсивность процесса парообразования зависит от температуры кипения жидкости при нормальном атмосферном давлении: чем выше температура кипения жидкости, тем меньше её испаряемость. Однако, более полной характеристикой испаряемости следует считать давление (упругость) насыщенных паров, данное в функции температуры. Чем больше насыщенность паров при данной температуре, тем больше испаряемость жидкости. с_ Адсорбция Адсорбцией принято называть концентрацию одного из веществ, происходящую в его поверхностном слое, т.е. на границе раздела двух фаз (например, жидкость и поверхность твёрдого тела). Такая концентрация молекул жидкости на поверхности твёрдого тела обуславливается силами межмолекулярного взаимодействия. Так сила притяжения молекул жидкости со стороны молекул твёрдого тела неизмеримо выше, силы притяжения оказываемой со стороны молекул самой жидкости. По этой причине на поверхности твёрдого тела образуется устойчивая пленка, состоящая из молекул жидкости, которая способна удерживаться на поверхности твёрдого тела даже в том случае, когда вдоль поверхности твёрдого тала перемещается поток жидкости. Сильное притяжение со стороны молекул твёрдого тела могут испытывать также и молекулы второго и третьего слоев молекул жидкости, т.е. образующаяся на поверхности твердого тела плёнка из частиц жидкости может быть многослойной. Поскольку сила взаимодействия между молекулами убывает с увеличением расстояния между ними, то молекулы удалённых от поверхности твёрдого тела слоев легко разрушаются под действием различных сил, т.е. внешние слои молекул жидкости крайне неустойчивы. Процесс разрушения образованной плёнки из жидких молекул называется десорбцией. Как правило, эти два процесса идут одновременно, образуя состояние неустойчивого равновесия. Адсорбируемое вещество (в нашем случае это жидкость) называется адсорбатом, а адсорбирующее вещество (в нашем случае это твёрдое тело) называется адсорбентом. Процесс собственно адсорбции происходит на поверхности твёрдого тела без внедрения молекул адсорбата в твёрдое тело. В тех случаях, когда молекулы адсорбата проникают в поверхностный слой адсорбента, то такой процесс приято называть абсорбцией. Если же при этом будет происхо- дить химические реакции между веществами, то такой процесс носит название хемсорб-ции. Следует отметить, что скорость сорбционных процессов зависит от внешних условий (температура и давление) а также от свойств самих веществ. На практике с сорбционными процессами мы встречаемся при гидроизоляции зданий и сооружений, при уплотнении сальников в различных механизмах и машинах. 1.3. Многокомпонентные жидкости В природе химически чистых жидкостей нет, технических рафинированных тоже немного. Обычно в основной жидкости всегда имеются незначительные или весьма существенные добавки (примеси). Для капельной жидкости примесями могут быть другие жидкости, газы и твёрдые тела. В таких случаях жидкость с примесями может образовать гомогенную или гетерогенную смесь. Гомогенные смеси образуются в тех случаях, когда в основной жидкости (в таких случаях эта жидкость называется растворителем) примеси распределяются по всему объёму растворяющей жидкости равномерно на уровне молекул. В таких случаях смесь физически представляет собой однородную среду, называемую раствором. Сами же примеси носят название компонент. Физические свойства такой гомогенной смеси (плотность и удельный вес) можно определить по компонентному составу: где:- плотность смеси, - плотность i - той компоненты, количество / - той компоненты. Величины других параметров смеси (вязкость и др.) зависят от многих физико-химических факторов, что является самостоятельным объектом изучения. В тех случаях, когда примеси в основной жидкости находятся не на молекулярном уровне, а в виде частиц, представляющих собой многочисленные ассоциации молекул вещества примеси, то такие смеси не могут считаться однородными растворами. Физические свойства таких смесей (включая плотность и удельный вес) будут зависеть от того, какое вещество будет находиться в точке измерения. Такие смеси будут неоднородными (гетерогенными) смесями. В литературе такие смеси часто называют многофазными жидкостями. Отличительной особенностью многофазных жидкостей является наличие в них внутренних границ раздела между фазами, вдоль этих поверхностей раздела действуют силы поверхностного натяжения, которые могут оказаться значительными при большой площади поверхности границ между фазами. Силы поверхностного натяжения вкупе с другими силами, действующими в многофазной жидкости, увеличивают силы сопротивления движению жидкости. Примеров многофазных жидкостей в природе достаточно: эмульсии - смеси двух и более нерастворимых друг в друге жидкостей; газированные жидкости - смеси жидкости со свободным газом, окклюзии - смеси жидких и газообразных углеводородов; суспензии и пульпы - смеси жидкостей и твёрдых частиц, находящихся в жидкости во взвешенном состоянии и т.д. 1.4. Неньютоновские жидкости Многокомпонентные жидкости как гомогенные, так и гетерогенные, в большей степени, могут содержать в своём составе компоненты, значительно изменяющие вязкость жидкости, и даже кардинально меняющие саму физическую основу и природу внутреннего трения. В таких жидкостях гипотеза вязкостного трения Ньютона (пропорциональность напряжений градиенту скорости относительного движения жидкости) неприменима. Соответственно такие жидкости принято называть неньютоновскими жидкостями. Среди неньютоновских жидкостей принято выделять вязкопластичные жидкости, псевдопластичные жидкости и дилатантные жидкости. Для вязкопластичных жидкостей характерной особенностью является то, что они до достижения некоторого критического внутреннего напряжения т0ведут себя как твёрдые тела и лишь при превышении внутреннего напряжения выше критической величины начинают двигаться как обычные жидкости. Причиной такого явления является то, что вязкопластичные жидкости имеют пространственную жёсткую внутреннюю структуру, сопротивляющуюся любым внутренним напряжениям меньшим критической величины, это критическое напряжение в литературе называют статическим напряжением сдвига. Для вязкопластичных жидкостей справедливы следующие соотношения Бингама:  Для псевдопластичных жидкостей зависимость между внутренним напряжением сдвига и градиентом скорости относительного движения слоев жидкости в логарифмических координатах оказывается на некотором участке линейной. Угловой коэффициент соответствующей прямой линии заключён между 0 и 1 Поэтому зависимость между напряжением и градиентом скорости можно записать в следующем виде:  где: k - мера консистенции жидкости, п - показатель, характеризующий отличие свойств псевдопластичной жидкости от ньютоновской. Для псевдопластичных жидкостей полезно ввести понятие кажущейся вязкости жидкости тогда: , т.е. величина кажущейся вязкости псевдопластичной жидко- сти убывает с возрастанием градиента скорости. Дилатантные жидкости описываются тем же самым уравнением, что и псевдопластичные жидкости, но при показателе п > 1 .У таких жидкостей кажущаяся вязкость увеличивается при возрастании градиента скорости. Такая модель жидкости может быть применена при описании движения суспензий. Неньютоновские жидкости обладают ещё одним свойством, их вязкость существенным образом зависит от времени. По этой причине (например, для вязкопластичных жидкостей) величина статического напряжения сдвига зависит от предыстории: чем более длительное время жидкость находилась в состоянии покоя, тем выше величина неё статического напряжения сдвига. Если прервать движение такой жидкости (остановить её), то для начала движения такой жидкости потребуется развить в жидкости меньшее напряжение, чем и том случае, когда она находилась в покое длительное время. Следовательно, необходимо различать величину начального статического напряжения сдвига и динамическую величину этого показателя. Жидкости, которые обладают такими свойствами, называются тиксотропными. Жидкости, у которых наоборот динамические характеристики выше, чем начальные называются реопектическими неньютоновскими жидкостями. Такие явления объясняются тем, что внутренняя структура таких жидкостей способна упрочняться с течением времени, или (в другом случае) для восстановления начальных свойств им требуется некоторое время. 2 .Основы гидростатики 2.1. Силы, действующие в жидкости Поскольку жидкость обладает свойством текучести и легко деформируется под действием минимальных сил, то в жидкости не могут действовать сосредоточенные силы, а возможно существование лишь сил распределённых по объёму (массе) или по поверхности. В связи с этим действующие на жидкости распределённые силы являются по отношению к жидкости внешними. По характеру действия силы можно разделить на две категории: массовые силы и поверхностные. Массовые силы пропорциональны массе тела и действуют на каждую жидкую частицу этой жидкости. К категории массовых сил относятся силы тяжести и силы инерции переносного движения. Величина массовых сил, отнесённая к единице массы жидкости, носит название единичной массовой силы. Таким образом, в данном случае понятие о единичной массовой силе совпадает с определением ускорения. Если жидкость, находится под действием только сил тяжести, то единичной силой является ускорение свободного падения: где М' - масса жидкости Если жидкость находится в сосуде, движущимся с некоторым ускорением а, то жидкость в сосуде будет обладать таким же ускорением (ускорением переносного движения): Поверхностные силы равномерно распределены по поверхности и пропорциональны площади этой поверхности. Эти силы, действуют со стороны соседних объёмов жидкой среды, твёрдых тел или газовой среды. В общем случае поверхностные силы имеют две составляющие нормальную и тангенциальную. Единичная поверхностная сила называется напряжением. Нормальная составляющая поверхностных сил называется силой давления Р, а напряжение (единичная сила) называется давлением: 5 где: S - площадь поверхности. Напряжение тангенциальной составляющей поверхностной силы Т (касательное напряжение ) определяется аналогичным образом (в покоящейся жидкости Т=0). Величина давления (иногда в литературе называется гидростатическим давлением) в системе СИ измеряется в паскалях. Поскольку эта величина очень мала, то величину давления принято измерять в мега-паскалях МПа 1МПа = \ 106 Па. В употребляемой до сих пор технической системе единиц давление измеряется в технических атмосферах, am.С, 1 am= \кГ/см2 = 0,1 МПа,1 МПа = 10 am. В технической системе единиц давление кроме технической атмосферы измеряется также в физических атмосферах, А. \А = 1,033 am. Различают давление абсолютное, избыточное и давление вакуума. Абсолютным давлением называется давление в точке измерения, отсчитанное от нуля. Если за уровень отсчёта принята величина атмосферного давления, то разница между абсолютным давлением и атмосферным называется избыточным давлением. Если давление, измеряемое в точке ниже величины атмосферного давления, то разница между замеренным давлением и атмосферным называется давлением вакуума Избыточное давление в жидкостях измеряется манометрами. Это весьма обширный набор измерительных приборов различной конструкции и различного исполнения. 2.2. Свойства гидростатического давления В неподвижной жидкости возможен лишь один вид напряжения - напряжение сжатия. Как отмечалось ранее, жидкость в общем случае может находиться под действием двух сил - силы давления равномерно распределённой по всей внешней поверхности выделенного жидкого тела и массовых сил, определяемых характером переносного движения. Под внешней границей жидкого тела могут пониматься как соседние тела: твёрдые (стенки сосуда или трубы, в которые помещена жидкость), газообразные (поверхность раздела между жидкостью и газовой средой), так и условные поверхности, мысленно выделяемые внутри самой жидкости. Действующее на внешнюю поверхность жидкости давление обладает двумя основными свойствами: t 1. Давление всегда направлено по внутренней нормали к выделенной поверхности. Это свойство вытекает из самой сущности давления и доказательств не требует. Тем не менее, поясним этот постулат простым примером. Отсечём от жидкого тела часть его объ- ёма и для сохранения равновесия оставшейся части жидкости приложим к образовавшемуся сечению систему распределённых сил. По своей величине и напрвлению действия эти силы должны обеспечить эк  вивалентное влияние на оставшийся объём жидкости со стороны отсечённой части жидкого тела. Поскольку в покоящейся вивалентное влияние на оставшийся объём жидкости со стороны отсечённой части жидкого тела. Поскольку в покоящейсяжидкости не могут существовать касательные напряжения, то приложенные к сечению силы могут быть направлены лишь по внутренней нормали к площади сечения. 2. В любой точке внутри жидкости давление по всем направлениям одинаково. Другими словами величина давления в точке не зависит от ориентации площадки, на которую действует давление. Для доказательства этого положения выделим в районе произвольно выбранной точки находящейся внутри жидкости малый отсек жидкости в виде тетраэдра. Три взаимно перпендикулярные грани отсека будут параллельны координатным плоскостям, четвёртая грань расположена под произвольным углом (по отношению к одной из координатных плоскостей). От  бросим массу жидкости, находящуюся с внешней стороны поверхности тетраэдра, а действие бросим массу жидкости, находящуюся с внешней стороны поверхности тетраэдра, а действиеотброшенной массы жидкости на выделенный отсек заменим силами, которые обеспечат равновесие в покоящейся жидкости. При такой замене мы сделали некоторое допущение, ввели сосредоточенные силы, действующие на грани отсека. Однако это допущение мож- . но считать справедливым ввиду малости отсека. Тогда для обеспечения равновесия на отсек жидкости должны действовать силы давления нормальные к граням отсека  ; корме того, на этот же отсек жидкости будут действовать массовые силы ; корме того, на этот же отсек жидкости будут действовать массовые силыхарактер действия которых определяется переносным движением, т.е. движением сосуда, относительно которого покоится жидкость. Величина массовых сил будет пропорциональна массе жидкости в отсеке: Запишем уравнение равновесия отсека жидкости в проекциях на оси координат.  Выразив силы через напряжения, уравнения равновесия будут иметь следующий вид:  где: - площадь наклонной грани отсека, - проекции ускоре- ния переносного движения на оси координат. учитывая, что:  Уравнения равновесия примут вид:  Пренебрегая малыми величинами, получим: 3. Для жидкости находящейся в состоянии равновесия справедлив так называемый закон Паскаля утверждающий, что всякое изменение давления в какой-либо точке жидкости передаётся мгновенно и без изменения во все остальные точки жидкости. |