политическая коммуникация. Грачёв М. Политическая коммуникация. Грачев М. Н. Политическая коммуникация теоретические концепции, модели, векторы развития

Скачать 1.99 Mb. Скачать 1.99 Mb.

|

|

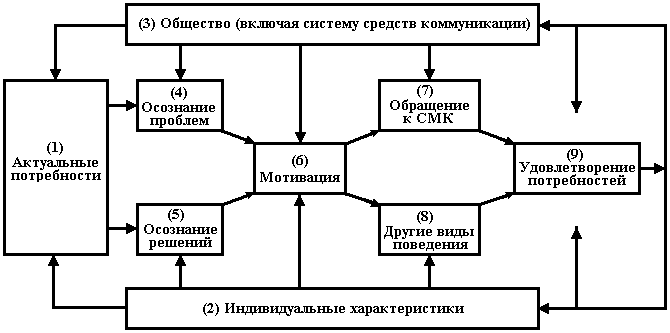

4.3. Аудитория как объект направленного информационного воздействия: возможности и пределы политической социализации В теоретических концепциях политической коммуникации всегда уделялось особое внимание проблеме аудитории, прежде всего – с точки зрения возможностей изменения мнения потребителей распространяемой информационной продукции, усвоения ими определенных социально-политических ценностей, норм и правил поведения, приобщение к которым составляет сущность процесса политической социализации. На раннем этапе политико-коммуникационных исследований, в период после окончания первой мировой войны, ознаменовавшейся неизвестной прежде интенсивностью и эффективностью массовых пропагандистских кампаний, когда, как отмечают Е.Г. Дьякова и А.Д. Трахтенберг, «наряду с газетами использовались листовки, военная кинохроника и агитационные фильмы, “четырехминутные агитаторы”, постеры и наклейки, т.е. весь джентльменский набор современной политической пропаганды» [77, с. 34], получил распространение достаточно упрощенный взгляд на аудиторию. Она рассматривалась как некая пассивная масса, словно находящаяся в ожидании очередного информационно-пропагандистского воздействия и впоследствии отвечающая на него вполне предсказуемым образом. Эта точка зрения, основанная на фрейдистских представлениях об абсолютно иррациональном характере базовых инстинктов, обеспечивающих единую систему реакций индивидов на информационный стимул, явилась отправным моментом для формирования уже упомянутой нами теоретической модели, называемой «теорией подкожной иглы» или «теорией волшебной пули», согласно которой массовая коммуникация якобы способна полностью подчинить себе весь общественный организм. Критика данной модели, во многом связанной с именем Г. Лассуэлла, стала общим местом во всех последующих теоретических концепциях политической коммуникативистики, [c.193] которые, несмотря на использование самых разных объяснительных схем, так или иначе отрицают всемогущество массового информационного воздействия. Во-первых, «теория волшебной пули» оказывается уязвимой с методологических позиций: для объяснения эффектов массовой коммуникации на микроуровне, то есть связанных с изменением мнения и политического поведения индивидов, Лассуэлл обращался не к данным социологических исследований, а к макрособытиям – фактам из истории первой мировой войны. Во-вторых, эта теория изображает «массовое общество» как совокупность в значительной мере обособленных, «атомизированных» индивидов, практически не испытывающих на себе воздействия каких-либо межличностных или групповых социальных связей и отношений. И, наконец, «теория волшебной пули» предполагает значительную централизацию распространения информационного потока, введение жестких цензурных ограничений, практически полное подчинение деятельности средств коммуникации интересам властных институтов, в частности, государства, которые стремятся навязать как отдельным индивидам, так и обществу в целом строгий набор определенных взглядов, норм и правил поведения, что входит в явное противоречие с принципом свободы слова, прочно утвердившимся в рамках либеральной системы ценностей с ее изначальной установкой на множественность субъектов социально-политического влияния. Следует, однако, отметить, что сам Лассуэлл истолковывал пропагандистское воздействие массовой коммуникации на общественное сознание вовсе не так прямолинейно и однозначно, как это пытались представить и приверженцы, и противники «теории волшебной пули» в ее наиболее завершенном, с логической точки зрения, виде. В самом деле, определяя пропаганду как управление (control) общественным мнением при помощи социальных символов (см.: [348, р. 9]), ставящее своей задачей обеспечение мобилизации и сплочения масс вокруг некоей единой цели, каковой в условиях ведения военных действий со всей очевидностью была победа над врагом, [c.194] исследователь не мог обойти своим вниманием те условия, при которых подобное управление становилось бы возможным. Как последовательный приверженец фрейдизма, Лассуэлл действительно считал, что базовые инстинкты, присущие всем без исключения индивидам, предопределяют единую систему реакций общественного организма на пропагандистское воздействие. Проблема, тем не менее, заключалась в том, что эти инстинкты в спокойной, мирной обстановке пребывают большей частью в подавленном состоянии и, напротив, способны пробуждаться, актуализироваться в период кризисов, войн, революций и других социальных потрясений. Пропаганда военного времени – впрочем, как и любой кризисной эпохи – как раз и нацелена на то, чтобы разбудить и мобилизовать эти иногда достаточно примитивные инстинкты путем распространения простых и доступных для массового восприятия лозунгов, образов и установок, воздействуя не столько на разумное, сколько на эмоциональное начало общественного сознания. Однако при этом Лассуэлл отнюдь не абстрагировался от того очевидного факта, что общество является неоднородным, сложноструктурированным объектом информационно-пропагандистского воздействия, подчеркивая, что общая цель пробуждения базовых индивидуальных инстинктов должна одновременно быть и особенной для той или иной социальной группы. По этой причине пропаганда должна быть способна превращать войну в своего рода «шествие во Святую Землю, что стало бы более привлекательным для каждой из заинтересованных групп» [348, р. 76]. Что же касается влияния пропаганды государств Антанты и, в частности, воздействия проповеди знаменитых «четырнадцати пунктов», выдвинутых тогдашним президентом США В. Вильсоном, на деморализацию и капитуляцию германских войск, то Лассуэлл отмечал, что это «главное пропагандистское чудо» первой мировой войны, по сути, могло случиться и случилось лишь благодаря особому стечению обстоятельств, а именно – революционному кризису, охватившему Германию осенью 1918 г., когда под влиянием экономической блокады и военных поражений, на фоне разложения и распада прежних [c.195] социальных структур и связей немцы «в эти последние месяцы голода, нестабильности, негативных предчувствий и представлений… увидели спасителя в том, кого прежде считали всего лишь недалеким демагогом» [348, р. 217]. Как известно, «четырнадцать пунктов», впервые упомянутые президентом во время выступления в Конгрессе 8 января 1918 г. в качестве общих принципов, которые должны были осуществляться более или менее полно в зависимости от хода военных действий, поначалу никто не воспринимал всерьез, в том числе и союзники. На словах они встретили данную декларацию с большим удовлетворением, однако, как отмечал в этой связи в своих мемуарах видный политический деятель Великобритании У. Черчилль, «ни одно из союзных государств, не останавливалось на деталях речи Вильсона и ни одно правительство не считало себя связанным им в каких бы то ни было отношениях, кроме разве тех общих чувств, какие она выражала» [211, с. 161]. Примечательно, что Черчилль обозначил конкретную дату, когда пропаганда Антанты стала, наконец, приносить заметные результаты: 1 октября охваченный паникой генерал Людендорф потребовал, чтобы германское правительство немедленно направило союзникам просьбу о перемирии, и рейхсканцлер принц Макс Баденский обратился к президенту Вильсону, ссылаясь на «четырнадцать пунктов» [211, с. 161]. Это был период стремительного развития революционного кризиса в Германии: юнкерство и буржуазия, занимавшие в обществе господствующее положение, к середине осени 1918 г. практически лишились поддержки со стороны армии и флота. В первые дни ноября восстания в воинских частях соединились с вооруженными революционными выступлениями рабочих в Киле, Гамбурге, Мобеле, Мюнхене, Лейпциге и Берлине и сопровождались подавлением сопротивления верных кайзеру немногочисленных гвардейских подразделений. Вместе с тем Черчилль обращал внимание не только на содержание развернувшегося пропагандистского воздействия, которое вдохновляло союзные государства на неуклонное продолжение войны и способствовало «развитию пораженческих и разрушительных движений среди населения [c.196] неприятельских стран», но и на его масштабы, подчеркивая, что слова президента «немало помогали заглушить разрушительную пацифистскую пропаганду во всех ее формах» [211, с. 161, 160]. По существу, здесь затрагивается проблема, касающаяся еще одного условия, которое способствовало успеху пропагандистского воздействия государств Антанты на завершающем этапе первой мировой войны – формирования практически неконкурентной коммуникационной среды, где влияние иных коммуникаторов если полностью и не было подавлено, то сводилось к весьма незначительному минимуму. Таким образом, можно предположить, что «теория волшебной пули» описывает, по сути, частный случай политической коммуникации, который сводится к распространению информационно-пропагандистских сообщений в условиях социальной дестратификации общества при одновременном отсутствии конкуренции в политико-коммуникационном пространстве. Соответственно, для ситуаций, когда социальные связи сохраняют свою устойчивость или же распространение сообщений осуществляется в конкурентной коммуникационной среде, положения данной теоретической концепции едва ли оказываются применимыми. В пользу приведенного утверждения может, например, свидетельствовать имевший место осенью 1917 г., ровно за год до упомянутых событий, факт деморализации и разложения русской армии под влиянием практически не испытывавшей серьезной конкуренции большевистской пропаганды, на что Лассуэлл в своей работе почему-то не обратил должного внимания, а также очевидная эффективность, несмотря на принципиальное различие идеологических установок, информационно-пропагандистского воздействия в СССР и нацистской Германии в 30-е гг. при помощи газет, радио и кинематографа, полностью подчиненных интересам государства. Показательно, что в этих случаях результативность политической коммуникации в неконкурентной среде достигалась на фоне разрушения прежних или создания новых, качественно иных социальных структур: осенью 1917 г. в России – в условиях нарастающего революционного кризиса, в 30-е гг. в СССР – в ходе ускоренной индустриализации [c.197] промышленности и коллективизации сельского хозяйства, в Германии – в процессе форсированной милитаризации общества в целом. Напротив, социализирующее воздействие неконкурентной коммуникации на фоне социально-политической стабильности оказывалось малоэффективным: комментируя результаты знаменитого «Таганрогского исследования», выполненного на рубеже 70–80-х гг. группой московских социологов под руководством Б.А. Грушина, материалы которого лишь частично были опубликованы в открытой печати (см.: [128]), российский исследователь проблем массовой коммуникации В.П. Терин, в частности, отмечал, что по идеологическим соображениям «за завесой секретности, осталось многое, в том числе и то, что… передовые статьи газеты “Правда”, как выяснилось, почти никто не читал» [188; с. 7]. Когда политическая коммуникация осуществляется в конкурентной среде, перед аудиторией открываются возможности выбора того или иного коммуникационного канала, в зависимости от информационных потребностей, вкусов, идейных установок и предпочтений индивидов. Если к тому же аудитория не дестратифицирована и состоит из различных устойчивых социальных общностей, то воздействие политической коммуникации на отдельных индивидов опосредуется достаточно сложной структурой социальных связей и отношений, что при определенных условиях может привести к снижению степени социализирующего воздействия распространяемых сообщений. В этом случае логически вытекающее из «теории волшебной пули» предположение о том, что коммуникационные каналы якобы сами выбирают под себя аудиторию, оказывается не соответствующим действительности. Безусловно, коммуникаторы стремятся к этому, однако выбор со стороны членов аудитории в пользу того или иного канала оказывается определяющим не в меньшей степени. Указанное обстоятельство явилось базовой посылкой для формирования так называемой «теории полезности и удовлетворения потребностей», которая акцентирует внимание на том, какими именно чувствами, ценностными ориентациями, суждениями и предпочтениями руководствуются индивиды при [c.198] выборе того или иного коммуникационного канала, и благодаря этому стремится – в том числе и в контексте политической социализации – оценить характер и степень воздействия средств коммуникации на общество. Истоки данного подхода можно обнаружить в опубликованных в середине 40-х гг. под редакцией П. Лазарсфельда и Ф. Стэнтона трудах Нью-Йоркского Бюро прикладных социальных исследований, которые были посвящены анализу мотивации обращения радиослушателей к тем или иным видам программ (см.: [394]). Впоследствии эта концепция получила развитие в работах Э. Каца, считавшего, в частности, что исследователи должны уделять больше внимания не тому, «что средства коммуникации делают с людьми», а тому, «что люди делают со средствами коммуникации» [333; р. 16]. В 60-е гг. положения теории нашли подтверждение в исследованиях Дж. Блумлера и Д. Маккуэла (см.: [246]), направленных на изучение политических интересов и предпочтений аудитории телезрителей. С точки зрения возможностей и пределов политической социализации, «теория полезности и удовлетворения потребностей» позволяла постичь механизмы функционирования политического сознания личности на основе анализа мотивации обращения людей к тем или иным коммуникационным каналам. Не исключая возможности выбора, обусловленного соображениями сиюминутной выгоды или просто изменения настроения, данная теория, в сущности, исходит из того, что важнейшие мотивы участия в политике коренятся в глубинных потребностях индивида, образующих основу его убеждений. По мнению К. Розенгрена (см. [398]), выбор членами аудитории коммуникационных каналов в каждом конкретном случае обусловливается иерархией человеческих потребностей, в соответствии с концепцией, выдвинутой А. Маслоу. Согласно этой концепции, удовлетворение потребностей, находящихся на более низком иерархическом уровне, служит основой для формирования и удовлетворения других, расположенных на последующих «этажах». А. Маслоу, как известно, полагал, что первый уровень образуют природные, «фенологические» потребности человека в воспроизводстве себе подобных, пище, [c.199] физических движениях, одежде, жилище, отдыхе и т.д. На втором уровне находятся экзистенциальные потребности – в безопасности своего существования, уверенности в завтрашнем дне, в стабильности условий жизнедеятельности и т.д. Третий уровень представлен социальными потребностями – в общении, принадлежности к общности или к коллективу, в заботе о других, во внимании к себе и т.д. Четвертый уровень – это уровень престижных потребностей, связанных с уважением со стороны знакомых и коллег, статусным положением в обществе, признанием и др. И, наконец, на пятом уровне располагаются духовные потребности, обусловливающие, например, стремление к творческому самовыражению, интеллектуальному развитию, становлению себя как общественно значимой личности (подробнее см.: [127]). Первые два уровня потребностей относятся к врожденным, последующие уже обусловливаются взаимодействием индивида с окружающей социальной средой. Несмотря на то, что в данной схеме собственно политические потребности не рассматриваются, следует согласиться с мнением, высказанным отечественными политологами, что «они в той или иной степени присутствуют в проблемах самоутверждения, самоактуализации, безопасности» [201, с. 99]. Предложенную Розенгреном интерпретацию «теории полезности и удовлетворения потребностей» схематически можно представить следующим образом (см. рис. 31). Осознание индивидом тех или иных, в том числе и социально-политических потребностей в качестве наиболее актуальных образует своего рода «отправную точку» (1) возможного обращения к какому-либо коммуникационному каналу с целью их последующего удовлетворения. Однако для этого данные потребности должны быть восприняты как некие проблемы (4), имеющие некоторое потенциальное решение (5). Актуализация соответствующих потребностей обусловливается, с одной стороны, определенными характеристиками социальной среды (3), в которой находится индивид, например, такими, как уровень социально-экономического развития, особенности культурно-исторических [c.200] традиций конкретного общества, тип политического режима, специфика функционирования системы СМК, в том числе степень ее плюралистичности, наличие возможностей выбора между различными коммуникационными каналами, и т.д., а с другой – индивидуальными особенностями конкретной личности (2), к которым относятся темперамент, интеллект, уровень образованности и культуры, морально-этические установки, политические предпочтения, а также собственный или известный в результате общения с ближайшим окружением (родственники, знакомые, коллеги по работе, политические единомышленники и т.п.) опыт взаимодействия с СМК. Восприятие проблем и осознание их возможных решений с учетом указанных особенностей социальной среды и конкретной личности выступают в качестве основы мотивации (6) для потенциального обращения индивида к какому-либо конкретному коммуникационному каналу (7) или же, как указывает Розенгрен, выбора других видов поведения (8), например, активизации межличностного общения, способного привести к удовлетворению актуализированных потребностей (9).

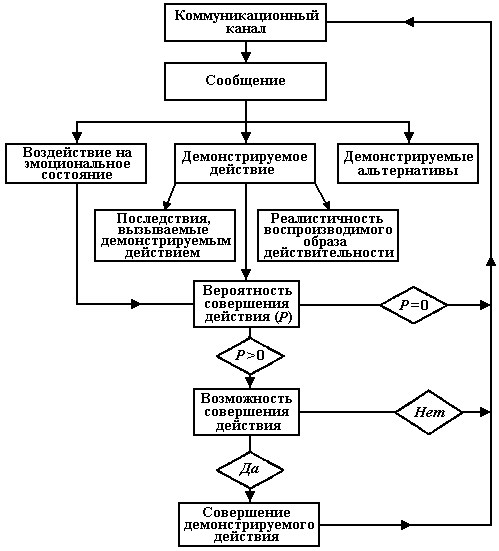

[c.201] Исходя из концепции Розенгрена, можно утверждать, что конечный выбор того или иного варианта поведения отнюдь не обусловливается чисто «внутренними» специфическими характеристиками и особенностями личности, а всегда выступает определенным результатом воздействия на индивида всей системы существующих общественных отношений. В то же время некоторая политическая потребность, сформировавшаяся в рамках какого-либо сообщества, не может быть непосредственно инкорпорирована в психологию индивида – она обязательно должна пройти через личностное восприятие, осознание и выступить в конкретной индивидуальной политико-психологической форме. Данное обстоятельство позволяет рассматривать мотивацию и поведение членов аудитории с точки зрения так называемого «методологического индивидуализма», прочно утвердившейся, в частности, в современных концепциях политического маркетинга. «Несмотря на то, что люди всегда действуют в определенном социальном окружении, подвергаясь влиянию поступков и мнений окружающих, – отмечал в этой связи американский политолог П. Ордешук, – “методологический индивидуализм” объясняет любые общественные действия в терминах индивидуальной мотивации. Тем самым из рассмотрения исключаются коллективы людей (такие, как классы, общественные группы, законодательные органы и политические партии) как сознательно действующие на основании общепризнанной структуры предпочтений» [150, c. 27–28]. С позиций «методологического индивидуализма», процесс политической социализации личности может быть представлен как взаимодействие индивида с окружающей социально-политической средой, которое осуществляется по принципу коммуникационно-кибернетического гомеостазиса: с одной стороны, необходимость ориентации в сфере политики, являющаяся основополагающим фактором приспособления личности к внешним условиям, сопровождается принятием индивидом определенных социально-политических норм, [c.202] традиций, и функций; с другой – в той или иной форме политического участия проявляется активность личности, направленная в окружающую социальную среду и преследующая цель сохранения либо преобразования существующего порядка. Таким образом, при анализе политической коммуникации в конкурентной среде с точки зрения пределов и возможностей ее социализирующего воздействия становятся принципиально важными две проблемы: во-первых, что именно, как и в какой мере усваивается индивидом из содержания распространяемых сообщений, и, во-вторых, каким образом политически значимые идеи, заложенные в этих сообщениях, могут впоследствии реализоваться в его поведении. Частичному решению данных проблем была посвящена опубликованная в конце 70-х гг. коллективная монография Дж. Комстока, С. Чаффи, Н. Кацмана, М. Маккомбса и Д. Робертса «Телевидение и человеческое поведение» [260], где была предпринята попытка найти ответы на вопросы о том влиянии, которое оказывает просмотр телепрограмм, в особенности эмоционально напряженных, драматических сюжетов на повседневное поведение молодежной аудитории. В теоретической модели, предложенной этими авторами, основное внимание уделялось изучению факторов, влияющих на усвоение индивидами передаваемых сообщений и подражание тем или иным действиям, которые демонстрируются на телеэкране. При этом исследователи делали основной акцент на таких негативных последствиях подобного просмотра, как проявление агрессии или рост количества преступлений. Однако, на наш взгляд, данная модель может быть использована и в более широком социальном контексте, применительно к анализу изменений психологического состояния и поведения индивидов с учетом особенностей личностного усвоения сведений любого, в том числе и социально-политического характера, распространяемым не только по телевизионным, но и по другим коммуникационным каналам (печать, радио, Интернет). [c.203] Основной гипотезой предлагаемой модели является предположение о том, что просмотр телепрограмм или обращение к другим коммуникационным каналам может трактоваться как некая «функциональная альтернатива», которой индивид способен руководствоваться в своих действиях. Иными словами, в отличие от концепции Розенгрена, она затрагивает не только те «проблемные ситуации», когда распространяемые сообщения способны «подсказать» человеку, «научить» его, как именно следует действовать в данной ситуации, но также и те «беспроблемные» случаи, когда коммуникационные каналы просто демонстрируют аудитории некоторый образец поведения, либо достойный подражания и, соответственно, побуждающий к тому или иному образу действий, либо, напротив, ориентирующий на отказ от их совершения в силу неизбежного наступления определенных негативных последствий. Согласно данной теоретической модели, процесс социализирующего воздействия может быть представлен следующим образом (см. рис. 32). Обращаясь к коммуникационному каналу, индивид воспринимает сообщение, демонстрирующее некое действие в какой-либо доступной для восприятия форме (показ по телевидению, подробный радиорассказ, детальное описание в прессе и т.д.). Наряду с сугубо информативной составляющей, такое сообщение обычно содержит в себе и определенные оценочные элементы, способные влиять на эмоциональное состояние человека, так или иначе пробуждая в нем интерес к демонстрируемым формам поведения, в том числе и путем непосредственного показа или условного обозначения возможных им альтернатив, не заслуживающих в представленном контексте особого внимания. Другими компонентами подобного сообщения обычно выступают те позитивные или негативные последствия, которые могут быть вызваны демонстрируемым действием. Важным фактором является и степень реалистичности воспроизводимого образа действительности. [c.204]

Ключевая идея концепции заключается в том, что демонстрируемое действие, если оно в психологическом и практическом плане представляется индивиду крайне важным, будет с определенной степенью вероятности усвоено и впоследствии воспроизведено. По мнению авторов, данная вероятность возрастает в тех случаях, когда индивид не имеет необходимого опыта, которым можно было бы руководствоваться в подобной [c.205] ситуации, то есть не располагает должными представлениями об иных возможных формах поведения, а также тогда, когда такое действие достаточно легко совершить в реальной жизни. По сути, модель процесса социализации представляет собой логически обоснованную последовательность действий члена аудитории – читателя, телезрителя, радиослушателя, пользователя Интернета. Обращаясь к коммуникационному каналу, он воспринимает или игнорирует предлагаемые сообщения в зависимости от степени их непосредственной актуальности, практической значимости, а также эмоциональной привлекательности. Если сообщение, привлекшее внимание индивида, демонстрирует какое-либо действие, то вероятность усвоения изображаемых форм поведения героев рассказа, заметки, статьи, радиорепортажа, телепрограммы, виртуального сюжета и т.д. зависит, с одной стороны, от положительной оценки данного действия, с другой – от степени реалистичности представленного в сообщении событийного ряда. Положительная оценка демонстрируемого действия зависит главным образом от того, что происходит с героями по мере развертывания сюжета: член аудитории получает моральное удовлетворение, когда в дальнейшем видит вознаграждение положительных либо наказание отрицательных персонажей, совершивших соответствующие поступки. Однако для того, чтобы данное действие было все-таки усвоено, необходимо, чтобы оно было непосредственно связано с реальной жизнью; в противном случае у индивида не будет оснований пытаться воплотить его на практике. Модель также полагает, что одни и те же действия, представленные в форме напряженных, волнующих сюжетов, будут усваиваться и в дальнейшем воспроизводиться членами аудитории с большей степенью вероятности, чем если бы они были показаны в рамках относительно спокойных, эмоционально ненасыщенных событийных рядов. Кроме того, индивиды должны располагать некоторыми реальными или потенциальными возможностями для совершения подобных действий, [c.206] например, оказываясь в аналогичных или в чем-то сходных с изображаемыми ситуациях. Если таковых возможностей нет, процесс социализации прерывается, и члены аудитории возвращаются к «исходной точке» приведенного цикла без каких-либо изменений в установках, касающихся своего дальнейшего поведения. Напротив, если демонстрируемое действие может быть реализовано на практике, дальнейшее обращение индивидов к каналам коммуникации будет сопровождаться некими установившимися изменениями в восприятии и возможных оценках предлагаемых образов окружающей действительности. Применимость данной теоретической модели можно проиллюстрировать различными примерами, показывающими, что демонстрируемое действие в одних случаях может усваиваться и впоследствии воспроизводиться в реальной жизни, тогда как в других, несмотря на высокую степень эмоциональной напряженности сюжета, никак не будет влиять на практические установки индивида. Вначале рассмотрим довольно часто встречающийся в современных отечественных и зарубежных телефильмах эпизод, в котором положительный герой – в зависимости от места развития событий это будет полицейский или милиционер – при задержании вооруженного преступника вынужден применить к нему достаточно жесткие меры физического насилия. Предполагается, что данное действие является необходимым, справедливым и обоснованным, ибо в противном случае преступник может уйти от заслуженного возмездия. Эмоциональная напряженность такого эпизода, как правило, достаточно высока – положительный герой вступает в схватку с равным или даже превосходящим его по силе противником, но, тем не менее, выходит из нее победителем. При этом сюжет обычно выстраивается по безальтернативному сценарию, не предполагающему, например, возможности задержать преступника без применения силы. Согласно модели, подобное действие имеет высокую степень вероятности быть воплощенным в реальной жизни: в сознании зрителя возникает [c.207] установка, легитимирующая насилие в качестве доступного, если не единственного средства борьбы за восстановление справедливости, и, оказавшись в ситуации, когда, по его собственному субъективному мнению, справедливость оказывается в чем-то нарушенной, такой зритель, к тому же если он обладает достаточной физической силой, будет считать себя вправе действовать так же грубо и жестоко, как полюбившийся ему положительный герой телефильма. В качестве второго примера обратимся к известному фильму Дж. Лукаса «Звездные войны. Эпизод IV. Новая надежда», действие которого развивается, как следует из пролога, «давным-давно, в одной далекой галактике». Отрицательный персонаж, пытаясь запугать и морально сломить находящуюся в плену на космической станции главную героиню, отдает приказ об уничтожении целой планеты. Эмоциональная напряженность сюжета в данном случае также весьма высока, однако совершить подобное действие, согласно модели, в принципе не представляется возможным, поскольку сам сюжет абсолютно нереалистичен. Применительно к анализу процесса политической социализации возникают вопросы, касающиеся верифицируемости предложенной модели, которые, однако, носят не столько теоретический, сколько прикладной характер. В подобных случаях, как подчеркивают американские политологи Дж. Б. Мангейм и Р.К. Рич, речь идет о том, «можно ли, исходя из теории, сделать прогнозы относительно действительности, достаточно конкретные и специфические, так чтобы мы могли провести наблюдения, либо подтверждающие, либо опровергающие их» [124, с. 50]. В самом деле, очевидные практические сложности, связанные с точной количественной характеристикой таких используемых в модели понятий, как изменение эмоционального состояния индивида, степень реалистичности воспроизводимого образа действительности, вероятность совершения демонстрируемого действия и др., накладывают печать известной неопределенности на оценку результативности социализирующего воздействия [c.208] распространяемых сообщений. Однако чисто в теоретическом плане представляется достаточно плодотворной заложенная в данной модели идея об эффективности комплексного воздействия на рациональную и эмоциональную составляющие мотивации политического поведения индивида, связанные, например, с осуществлением им той или иной социально-политической функции: избирателя, кандидата на выборную должность, представителя правящей партии, деятеля оппозиции и т.д. Кроме того, модель позволяет сделать вывод о том, что на политическое поведение личности косвенно влияют и распространяемые по коммуникационным каналам неполитические установки. Так, например, популярные ток-шоу демонстрируют необходимость усвоения навыков публичного выступления, спортивные программы акцентирует внимание на механизмах конкурентной состязательности, одновременно предполагающей неуклонное соблюдение установленных правил. Значительную роль играют также установки, имеющие отношение к специфике культурно-исторического развития данного общества, сложившимся в нем социальным традициям, нормам и ценностям. Формирование и изменение политических установок личности как результат неоднократного, распределенного во времени воздействия распространяемых сообщений на сознание индивида находится в центре внимания влиятельной исследовательской традиции «культивационного анализа». Эта традиция, получившая свое развитие в трудах Дж. Гербнера и его коллег по Анненбергской школе коммуникационных исследований Пенсильванского университета (см.: [290; 291; 292; 293; 294; 295; 296; 321; 376] и др.), основывается на представлениях о значительных социализирующих возможностях современных СМК, прежде всего – телевидения. В отличие от «теории волшебной пули», по сути, постулирующей достаточно быструю реакцию «общественного организма» на информационный стимул, концепция «культивационного анализа» делает акцент на продолжительном, кумулятивном по своему характеру процессе [c.209] интеракции между СМК и аудиторией, который постепенно приводит индивида к принятию определенного символического образа окружающей действительности, наполненного стереотипными формами поведения и «мнения большинства», апеллирующими к многочисленным примерам из реальной жизни. Согласно данной концепции, сформировать или существенно трансформировать мнение, а тем более ценностные установки индивида посредством единичного информационного воздействия практически невозможно. Заметный социализирующий эффект может быть достигнут лишь по прошествии времени, если распространяемые сообщения будут постоянно направляться на подкрепление определенной точки зрения. Применительно к проблеме политической социализации подобное подкрепление может быть как прямым, так и косвенным, причем именно последнему в данном случае отводится наиболее существенная роль. В этой связи Дж. Гербнер, в частности, утверждал: «История показывает, что с установлением господствующим классом своего правления первичной функцией культурных средств становится легитимация и поддержание властей. Сказки и другие драматические научающие истории всегда способствуют укреплению установленного порядка. Их содержание утверждает идею, что нарушение сложившихся в обществе правил повлечет за собой неотвратимое наказание. Указание на важность существующего порядка всегда имплицитно присутствует в таких повествованиях» (цит. по: [95, с. 357–358]). В центре внимания исследователей Анненбергской школы, так же, как и Дж. Комстока и его коллег, находилась проблема социализирующего воздействия телепрограмм, посвященных борьбе с преступностью, которые, согласно данным социологических опросов, собирают наибольшую по сравнению с другими видами распространяемых сообщений аудиторию. Вопреки устоявшемуся среди специалистов и рядовых граждан мнению, что эти программы якобы поощряют развитие девиантных форм поведения, прикладные исследования Анненбергской школы [c.210] достаточно убедительно показали, что постоянная аудитория таких программ по сравнению с менее активными телезрителями проявляет более высокую степень согласия с законом и поддержки политической системы в целом. С позиций концепции «культивационного анализа», полученные результаты можно объяснить следующим образом. Показ по телевидению сюжетов, посвященных борьбе с преступностью, является наиболее простым и доступным для восприятия аудитории способом демонстрации того, что в условиях существующего социального порядка является нормой, что – нарушением и что нарушители общепринятых правил в конечном счете обязательно должны быть наказаны. Одновременно такие сюжеты наглядно демонстрируют, кто выступает в роли агрессора и, соответственно, в роли жертвы, а также кто наделен легитимной властью и кто обязан этой власти подчиняться. Телезрители могут мысленно отождествить себя с любым из участников сюжета. При этом показ телевизионного насилия достигает наибольшего эффекта, когда у большинства – законопослушных членов аудитории, принимающих установившиеся в обществе «правила игры», – формируется психологическое ощущение опасности, исходящей от преступных действий меньшинства. С аналогичных позиций концепция «культивационного анализа» рассматривает механизм социализирующего воздействия сообщений, посвященных и другим проблемам. При этом исследователи Анненбергской школы исходили из двух основных предположений. Одно из них заключалось в том, что современные СМК (в особенности коммерческое телевидение) создают органически построенный образ окружающего мира, который наполняется взаимосвязанными историями – драматическими сюжетами, новостями и т.д. – в соответствии с требованиями потребительского рынка. Второе предположение заключалось в том, что для современных людей обращение к каналам массовой коммуникации – особенно к телевидению – превратилось в ритуал, чем-то напоминающий религиозный, за [c.211] исключением того очевидного обстоятельства, что к телеэкрану стали обращаться более регулярно, чем отправлять молитвы (подробнее см.: [295]). Иными словами, речь идет о том, что современные СМК окружают массовую аудиторию с учетом ее же собственных потребительских запросов некоей устойчивой, практически тотальной символьной средой, которая представляет собой насыщенную стереотипами, отчасти упрощенную и искаженную модель действительности, диктующую определенные нормы и правила поведения и тем самым мотивирующую поведение людей в реальной жизни. Поскольку не все элементы этой модели имеют четкие эмпирические референты, ее вполне можно определить, если воспользоваться известной постмодернистской терминологией Ж. Бодрийяра, как «симуляцию». Такая «ритуально-потребительская» интерпретация процесса взаимодействия аудитории с коммуникационными каналами предполагает, что социализирующее воздействие распространяемых «симуляций» носит преимущественно латентный характер. Оно основывается не столько на информировании, сколько на своевременном удовлетворении тех или иных «ритуальных» потребностей аудитории; при этом демонстрация «общепринятых» установок, верований и «мнения большинства», отвечающих в конечном счете целям коммуникатора, выступает в качестве своего рода «информационного фона», когда, как отмечает М.М. Назаров, «значение формируется не за счет соотнесения с независимой реальностью или некоторым стандартом, а за счет соотнесения с другими знаками» [139, с. 108–109]. В условиях становящегося информационного общества, когда основным типом коммуникации, обеспечивающим доступ индивидов к смысловому содержанию политических процессов и явлений, выступает опосредованное квазивзаимодействие, социализирущий эффект достигается благодаря тому, что члены аудитории, будучи в значительной степени свободными в выборе между каналами массовой коммуникации, фактически ограничиваются в структуре выбора между идейными установками, ценностями, образцами и стереотипами поведения, которые в явном или [c.212] неявном виде задаются «симуляциями». Формируемая модель политической сферы, конечно же, далека от бодрийяровского «чистого симулякра», некоей «копии без оригинала», существующей без всякого соотношения с действительностью. Тем не менее, она фактически является неотъемлемой частью особым образом сконструированной гиперреальной среды, в которой события и процессы становятся реальными только в том случае, если они будут «симулированы». Своеобразный прагматический синтез идеи конструирования реальности с представлениями об одновременном сосредоточении внимания аудитории на строго определенном круге проблем был положен в основу теоретической модели, известной под названием гипотезы «установления повестки дня» («agenda-setting»). Эта концепция, получившая свое логическое оформление в работах М. Маккомбса и Д. Шоу (см.: [366; 367]), не только положила начало одной из доминирующих исследовательских парадигм в современной зарубежной коммуникативистике, но и получила конкретное практическое применение в сфере политического консультирования и рекламы. Базовое положение гипотезы «установления повестки дня» заключается в том, что СМК воздействуют на общественное мнение, акцентируя внимание аудитории на каких-либо фактах, событиях, явлениях за счет недостаточного освещения или простого игнорирования других проблем. При этом индивиды, как полагают авторы концепции, обращаясь к коммуникационным каналам в развлекательных или познавательных целях, будут не просто сосредоточиваться на элементах демонстрируемого событийного ряда, но и воспринимать предлагаемую коммуникатором систему приоритетных оценок, соответствующим образом определяя для себя главное и второстепенное. В сознании членов аудитории, которое в каждый конкретный момент времени может быть занято одной или в лучшем случае несколькими серьезными проблемами, происходит, согласно используемой авторами терминологии, «воспламенение» (priming) некоей «проблемной зоны», «выжигающее» остальные. [c.213]

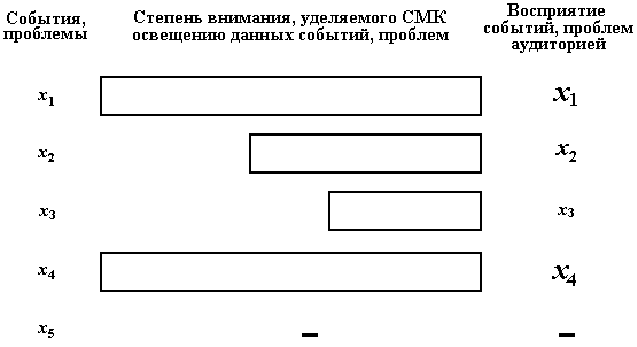

На рис. 33 приведен условный пример, иллюстрирующий данный подход. События и проблемы, которым в течение определенного времени СМК уделяют максимальное внимание, воспринимаются аудиторией как наиболее важные (х1 и х4), другие (х2 и х3) – как менее значимые; наконец, события и проблемы, не получившие освещения (х5), для аудитории «не существуют» или «перестают существовать». Гипотеза «установления повестки дня» была экспериментально подтверждена серией исследований по конструированию альтернативной политической реальности, проведенных Ш. Айенгаром и Д. Киндером (см.: [323; 324]). Участникам исследовательской программы, распределенным в соответствии с классической схемой на экспериментальную и контрольную группы, после просмотра блоков теленовостей предлагалось оценить степень важности проблем, которые были представлены в демонстрируемых сюжетах. Экспериментальной группе показывали «сконструированные» новостные блоки, содержащие специально отснятые сюжеты, контрольной группе – выпуски новостей, реально транслировавшиеся по телеканалам. После [c.214] просмотра всех участников программы просили ответить на вопросы стандартной анкеты, направленные на то, чтобы выяснить, какие именно социально-политические и экономические проблемы представляются им наиболее значимыми. В результате, независимо от тематики сюжетов, использовавшихся для конструирования альтернативной реальности, члены экспериментальной группы всегда называли в качестве таковых именно те проблемы, на которых делался акцент в искусственно смонтированном событийном ряду. Для доказательства того, что «установление повестки дня» не является эффектом, обусловленным реактивным воздействием обстановки эксперимента, Ш. Айенгар и Д. Киндер дополнительно провели неэкспериментальное исследование, в ходе которого проводилось сравнение ключевых тем, освещавшихся американским телевидением в 60–70-е гг. (инфляция, безработица, топливно-энергетический кризис), и динамики изменения общественного мнения по отношению к этим проблемам на основе обобщения данных общенациональных социологических опросов. Результаты исследования убедительно показали, что те проблемы, на которых акцентировало внимание телевидение, неизменно попадали в центр общественного мнения. В то же время на основе анализа индексов экономического состояния, инфляции и безработицы, отражающих реальное положение вещей, удалось установить, что общественное мнение воспринимает эти проблемы в целом не так, как они отражаются в официальных статистических показателях, а так, как они представлены в сконструированной телевидением «повестке дня». Вместе с тем исследования Ш. Айенгара и Д. Киндера, на наш взгляд, оставляют открытым вопрос о том, в какой мере на «установление повестки дня» влияют потребности аудитории. Участники экспериментальных программ, как следует из текста опубликованных работ, фактически были искусственно помещены в условия неконкурентной коммуникационной среды, не имея возможности выключить телевизор или переключить его на другую программу, если демонстрируемые новостные блоки – [c.215] как реальные, так и специально сконструированные – в чем-то их не устраивали или попросту переставали интересовать. Что же касается неэкспериментальной части исследования, то она, в сущности, лишь фиксирует совпадение пунктов двух «повесток дня» – «телевизионной» и «общественной», не рассматривая проблему их взаимовлияния. На деле это взаимовлияние оказывается далеко не единственным фактором обратной связи между средствами коммуникации и окружающей социально-политической средой, в которой им приходится действовать. [c.216] Грачев М.Н. |