Инфекции определение инфекция, инфекционный процесс, инфекционная болезнь

Скачать 1.22 Mb. Скачать 1.22 Mb.

|

|

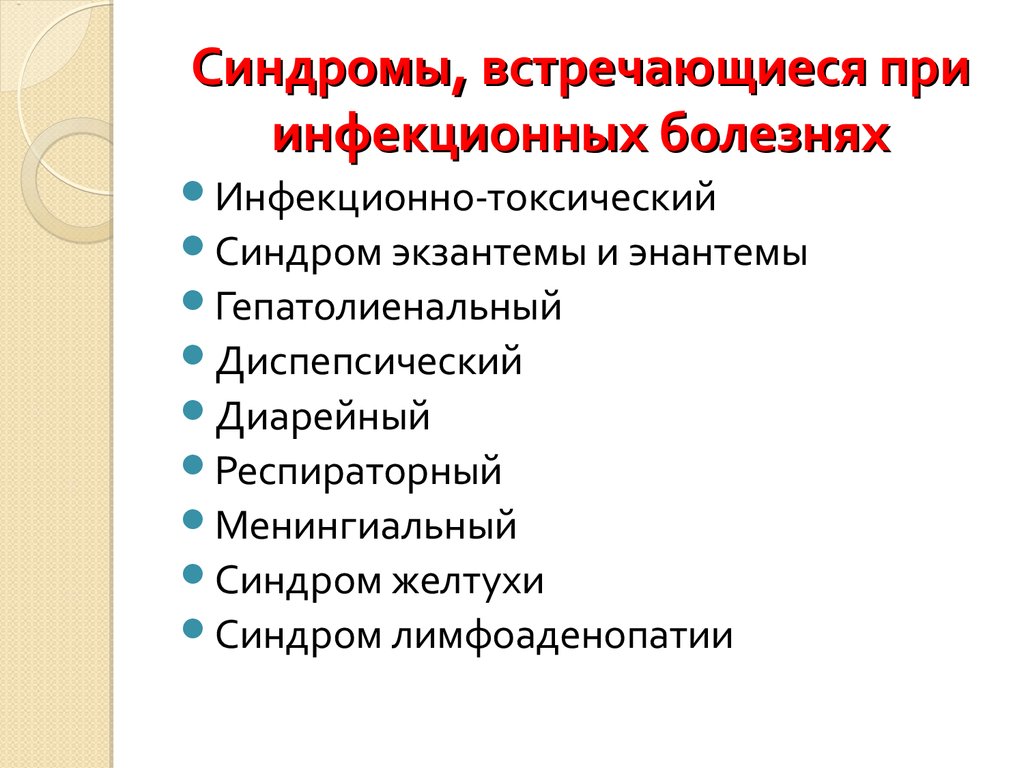

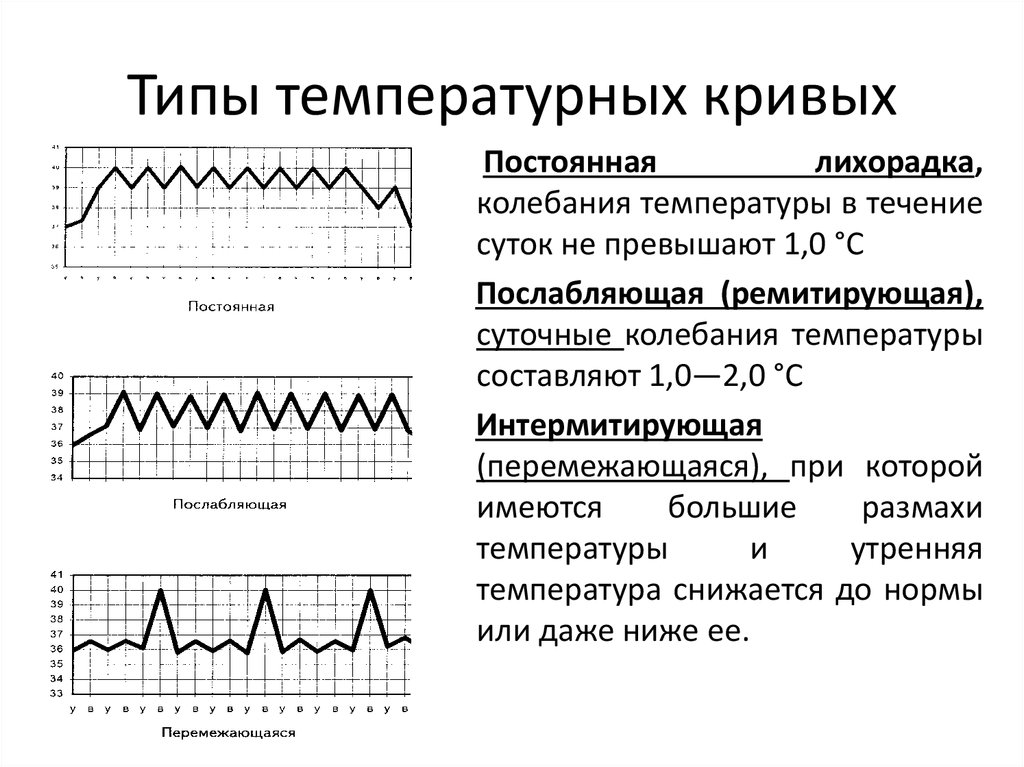

Инфекции определение «инфекция», « инфекционный процесс», « инфекционная болезнь» Инфекция (infectio – заражение) – процесс проникновения микроорганизма в макроорганизм и его размножение в нем. Инфекционный процесс – процесс взаимодействия микроорганизма и организма человека.С биологической точки зрения инфекционный процесс – это разновидность паразитизма, когда один вид (паразит) использует другой вид (хозяин) как источник питания и место обитания, нанося ему вред.Инфекционный процесс имеет различные проявления: от бессимптомного носительства до инфекционного заболевания (с выздоровлением или летальным исходом). Инфекционная болезнь –это группа заболеваний, которые вызываются проникновением в организм болезнетворных (патогенных) микроорганизмов. особенности инфекционных болезней Особенностями инфекционных болезней служат их контагиозность (заразность), способность к массовому эпидемическому распространению, цикличность течения и образование постинфекционного иммунитета. цикличность течения инфекционных болезней Для инфекционных болезней характерна определенная цикличность течения, или периодичность (стадийность), проявляющаяся последовательной сменой периодов, следующих один за другим. 1-й период — инкубационный, или скрытый (ИП) — продолжается от момента проникновения возбудителя в органы и ткани до появления первых, еще не ясных клинических признаков (а при скрытых инфекциях — до появления положительных результатов диагностических исследований). 2-й период — предклинический (продромальный, предвестников) — продолжается от момента появления первых признаков до их полного развития; 3-й период — полного развития болезни — сопровождается развитием основных клинических признаков, характерных для данной болезни. Продолжительность его может быть различной. 4-й период — угасания (клинического выздоровления, реконвалесценции) — может иметь различную продолжительность, что зависит от многих факторов: характера и тяжести болезни, иммунологической реактивности макроорганизма, внешних условий. При этом животные-реконвалесценты все еще могут выделять возбудителя во внешнюю среду. 5-й период — полного выздоровления — характеризуется полным восстановлением нарушенных функций у животного и, как правило, освобождением организма от возбудителя болезни. роль иммунитета в возникновении инфекционных болезней.виды иммунитета Иммунитет — (лат. immunitas — освобождение) — защита организма от генетически чужеродных организмов и веществ, к которым относятся микроорганизмы, вирусы, черви, различные белки, клетки, в том числе и собственные изменённые клетки организма. По происхождению различают два вида иммунитета: врожденный и приобретенный. Врожденный (видовой, наследственный) иммунитет – это невосприимчивость к инфекционным агентам, заложенная в геноме клеток. Приобретенный (неспецифический) иммунитет – устойчивость организма к определенному возбудителю болезни. Его подразделяют на естественный (после переболевания) и искусственный (после вакцинации). классификация инфекционных болезней Существует несколько общепринятых классификаций. В зависимости от природы возбудителя выделяют: бактериальные инфекции (стрептококковая, стафилококковая, пневмококковая, менингококковая и другие); вирусные инфекции (вирусы гриппа, герпеса, гастроэнтерита, гепатита); грибковые (кандидозы); прионные; вызванные простейшими; гельминтозы и эктопаразитозы. Классификация, которая отражает место скопления возбудителя (резервуар): зоонозные инфекции - источником являются животные (возбудители бруцеллеза, туляремии, сибирской язвы и другие); антропонозные - источник заражения человек (например, ВИЧ, дизентерия); сапронозы - заражение происходит из окружающей среды (газовая гангрена, легионеллез). По течению заболевания бывают: типичные или атипичные; легкие, средние и тяжелые; острые, подострые, хронические. По локализации возбудителя в организме выделяют заболевания: кожи (герпес, папилломатоз); дыхательных путей (грипп, ангина, дифтерия, коклюш); системы крови (чума, гепатит, ВИЧ, сыпной и возвратный тиф, малярия); эпидемиологический процесс.определение три звена эпидемического процесса Эпидемический процесс –это возникновение и распространение среди населения специфических инфекционных состояний, от бессимптомных носителей до манифестных заболеваний, вызванных циркуляцией возбудителя в коллективе. Биологическую основу его составляет взаимодействие трех составных звеньев ("триада Громашевского"): 1. источник возбудителя инфекции 2. механизм передачи возбудителя 3. восприимчивого организма (коллектива) 7.профилактика инфекционных заболеваний.специфическая профилактика. активная и пассивная иммунизация Выделяют общественную и индивидуальную профилактику. Индивидуальная профилактика предусматривает: прививки, закаливание, прогулки на свежем воздухе, занятия спортом, правильное питание, соблюдение правил личной гигиены, отказ от вредных привычек, быта и отдыха, охрану окружающей среды. Общественная включает систему мероприятий по охране здоровья коллективов:создание здоровых и безопасных условий труда и быта на производстве, на рабочем месте. Специфическая иммунопрофилактика — против конкретного заболевания. Она может быть активная и пассивная. Активная специфическая иммунопрофилактика — создание искусст-венного активного иммунитета путем введения вакцин. Используется для профилактики: – инфекционных заболеваний до контакта организма с возбудите-лем. Пассивная иммунизация - введение антител к каким-либо антигенам. С помощью пассивной иммунизации можно создать только временный иммунитет продолжительностью 1-6 нед. 8.мероприятия по ликвидации очагов инфекционных заболеваний Ликвидация эпидемического очага – это снижение заболеваемости населения инфекционной болезнью, обусловленное уничтожением ее возбудителя на определенной территории и выражаемое снятием карантина или ограничений с неблагополучного пункта или местности. Мероприятия включают в себя: проведение эпидемиологического обследования очага; установление вида возбудителя, изоляцию и лечение инфекционных больных; дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию квартирных очагов и территории; меры по усилению санитарно-гигиенического и противоэпидемического контроля перевод работы объектов экономики и лечебных учреждений на противоэпидемический режим работы; максимальное разобщение населения; проведение экстренной и специфической профилактики; ведение санитарно-просветительской работы. 9.понятия о дезинфекции,дезинсекции и деритизации.Виды, способы проведения Дезинфекция (обеззараживание) – это уничтожение патогенных микробов в окружающей человека среде. Различают два вида дезинфекции: профилактическую и очаговую. Профилактическая дезинфекция проводится независимо от наличия инфекционных заболеваний с целью их предупреждения. Очаговая дезинфекция проводится в очаге инфекции (квартира, общежитие, детское учреждение и т.д.). Она может быть текущая и заключительная. Текущей дезинфекции подвергается то, что окружает больного, с целью уничтожения возбудителей болезни после выделения их из источника инфекции. Она предусматривает дезинфекцию и дезинсекцию помещения, обеззараживание предметов ухода, посуды, выделений, кипячение и глажение белья, соблюдение правил личной гигиены. Заключительная дезинфекция проводится однократно в очаге после госпитализации больного и в стационаре после выздоровлении или после смерти больного. Дезинфекцию проводят механическим, физическим и химическим методами. Механические способы предусматривают побелку, окраску и проветривание помещений, влажную уборку, удаление пыли с одежды и постельных принадлежностей, мытье рук перед едой и др. Физические способы включают воздействие ультрафиолетовыми лучами, солнечным светом, высушиванием, сжиганием мусора, малоценных вещей, накаливанием металлических предметов, кипячением воды. В дезинфекционных камерах используют горячий воздух, водяной пар. Химические способы применяются для уничтожения патогенных микробов химическими средствами. С этой целью могут использоваться хлорная известь, хлорамины, фенол, лизол, формалин, сулема, кислоты, щелочи и другие средства в виде растворов разной концентрации, а формалин также и в газообразном состоянии. Дезинсекция – это комплекс мероприятий по уничтожению вредных членистоногих (насекомых и клещей) – переносчиков возбудителей болезней человека и вредителей сельского хозяйства. Различают медицинскую, ветеринарную и сельскохозяйственную дезинсекцию. Медицинская дезинсекция предусматривает методы уничтожения членистоногих (вши, блохи, комары, москиты, клещи, клопы, тараканы и др.), которые переносят возбудителей болезней человека. Медицинская дезинсекция бывает профилактическая и очаговая. Профилактическая дезинсекция проводится с целью создания условий, которые препятствуют существованию и размножению членистоногих. К мероприятиям профилактической дезинсекции относятся: поддержание чистоты в жилых и нежилых помещениях, регулярная влажная уборка, применение защитных сеток на окнах и дверях, регулярная смена нательного и постельного белья, установка плотных крышек на колодцы с водой и противопожарные емкости, которые должны быть недоступными для насекомых. Очаговая дезинсекция проводится при появлении эпидемического очага. Она предусматривает применение механических, физических, химических и биологических способов уничтожения переносчиков болезни. Биологический способ дезинсекции предусматривает использование природных врагов членистоногих – патогенных для них вирусов и грибков, применение аттрактантов – веществ, которые обладают способностью привлекать их и способствовать уничтожению. К биологическому способу дезинсекции относятся также выращивание и выпуск стерилизованных самцов и другие генетические методы, которые приводят к постепенному вымиранию природной популяции. Дератизация – уничтожение грызунов. Цель ее – не только прерывание путей передачи инфекционных заболеваний, но также ликвидация, устранение источников или резервуаров ряда заболеваний. В результате создаются условия, неблагоприятные для существования грызунов. Для дератизации используют те же способы, что и для дезинфекции. Для химической борьбы с грызунами применяют приманки, яды. В качестве кишечных ядов используют крысид, фосфид цинка, зоокумарин. Их закладывают вблизи отверстий нор. Биологические способы – содержание кошек и других животных – известны издавна. Механические способы – использование крысоловок, мышеловок, капканов. 10.Основные способы диагностики инфекционных заболеваний Гемограмма (общий анализ крови), урограмма (общий анализ мочи) и копроцитограмма (общий анализ кала) относятся к числу обязательных. Кроме крови и мочи, объектом исследования являются и другие биологические жидкости — желчь, асцитическая, спинномозговая, плевральная жидкость. Однако их получение для исследования далеко не безразлично для организма, более того, оно может быть опасно. Например, дуоденальное зондирование на 3-й неделе брюшного тифа может спровоцировать такое тяжелое осложнение, как перфорация брюшнотифозной язвы, а при вирусном гепатите в период разгара болезни — нарастание холестатического или даже цитолитического синдрома. Неосторожно проведенная спинномозговая пункция без предварительного осмотра глазного дна и оценки тяжести состояния больного может привести к вклинению продолговатого мозга в большое затылочное отверстие (в случае невыявленного отека мозга). Верификацию диагноза производят с помощью специфических методов диагностики. Наиболее убедительными и достоверными являются методы, позволяющие обнаруживать самих возбудителей, их фрагменты (антигены), токсины, РНК и ДНК (бактериоскопия, вирусоскопия, паразитоскопия, выделение чистой культуры возбудителей при посевах на специальные среды или заражении лабораторных животных, ПЦР и другие методы). 11.Основные клинические синдромы при инфекционныхзаболеваниях.  12.Изменения со стороны кожи, видимых слизистых оболочек при инфекционных заболеваниях. Обращают внимание на окраску, эластичность, влажность кожи и различного рода высыпания. Окраска. Бледность кожи и слизистых оболочек характерна для больных дифтерией, брюшным тифом, шоковыми состояниями, с желудочно-кишечными кровотечениями. Гиперемия лица и шеи наблюдается при псевдотуберкулезе (симптом «капюшона»), скарлатине, сыпном тифе, роже лица, при опоясывающем герпесе с определенной локализацией, геморрагических лихорадках. Гиперемия конъюнктив и «кроличьи глаза» – признаки псевдотуберкулеза, сыпного тифа. Желтуха. Окраска кожи может меняться вследствие отложения пигмента – билирубина. В этом случае появляется желтуха, и кожа приобретает различные оттенки желтого цвета. При инфекционных болезнях чаще наблюдается печеночная желтуха, характерная для вирусных гепатитов. Кроме того, печеночная желтуха может возникать при таких заболеваниях, как псевдотуберкулез, лептоспироз, инфекционный мононуклеоз, сепсис и др. Оранжевая окраска кожи ладоней и стоп может быть следствием избыточного употребления в пищу продуктов, содержащих большое количество каротина (морковь, красный перец и др.), а также нарушения функции печени. Гиперпигментация кожи – усиление окраски вплоть до серо-коричневого цвета наблюдается при первичной недостаточности надпочечников (особенно изменяется цвет кожи в ладонных складках и в областях, подвергающихся давлению и травмам). Синюшный цвет (цианоз) возникает при недостаточности кровообращения, дыхательной недостаточности. В зависимости от тяжести состояния это может быть цианоз кожи носогубного треугольника, акроцианоз (кончиков пальцев, носа, мочек ушей) или тотальный цианоз. Тургор кожи. Тургор кожи, ее эластичность изменяются при дегидратации организма. Кожа становится сухой, собранная в складку не расправляется. Такие изменения наблюдаются при холере и других кишечных инфекциях, когда развивается обезвоживание. Отек кожи и подкожно-жировой клетчатки шеи наблюдается при токсической дифтерии. Локальные отеки (лица, век) – признак инвазии гельминтами (например, трихинеллами). Экзантема. Многие инфекционные заболевания сопровождаются кожными высыпаниями (экзантемой), разнообразными по величине, форме, стойкости, распространению. Различают несколько вариантов сыпи. Экзантемы делятся на первичные и вторичные. К первичным относятся: точечная сыпь, розеола, пятно, эритема, геморрагии, папула, бугорок, пузырек, пустула, волдырь и др.; к вторичным – чешуйка, пигментация, язва, рубец. 13.Лихорадка, ее значение. Типы температурных кривых. Лихора́дка — повышенная относительно нормального для организма уровня температура тела, неспецифическая защитная реакция организма в ответ на действие пирогенов (веществ, вызывающих повышение температуры), реализуемая за счёт временной перестройки системы терморегуляции.  14.принципы этики и деонтологии в инфекционной больнице Принципы медицинской этики и деонтологии предусматривают: - одинаково уважительно относиться к гражданам, обратившимся за медицинской помощью, их родственникам, а также к коллегам, в т.ч. при обсуждении с пациентом назначений и действий (бездействия), которые были (не были) произведены по отношению к пациенту другими врачами (медицинскими работниками); Уважительное отношение должно сохраняться независимо от их ответной реакции. 15.Устройство и организация работы инфекционной больницы. Инфекционная больница - специализированный стационар для приема, изоляции инфекционных больных и оказания им лечебно-диагностической помощи. Основной принцип работы инфекционного стационара - наличие поточно-пропускной системы. Если инфекционная больница находится в одном многоэтажном здании, то во избежание внутрибольничного заражения с восходящими потоками воздуха под отделение воздушно-капельных инфекций отводится верхний этаж. Каждое отделение должно иметь два пропускника - для здоровых людей и для вновь поступающих больных. В каждой палате регулярно проводится текущая, а после выписки больных и заключительная дезинфекция. Все поверхности и предметы в палате должны быть легко обрабатываемые. Сточные воды подвергаются централизованному хлорированию. Медицинский персонал должен неукоснительно соблюдать ряд требований эпидрежима: весь медицинский перссонал должен иметь специальную одежду для работы в отделении; входящий в бокс к инфекционному больному обязательно надевает второй халат, маску и шапочку; в случаях особо опасных заболеваний строго выполняются соответствующие инструкции; персонал периодически обследуется на бактерионосительство и при его наличии отстраняется от работы; персонал неукоснительно соблюдает принципы личной гигиены. 16.Особенности работы инфекционного стационара. Режим работы кишечного отделения, отделения воздушно-капельных инфекций инфекционной больницы. |