Инфекции определение инфекция, инфекционный процесс, инфекционная болезнь

Скачать 1.22 Mb. Скачать 1.22 Mb.

|

|

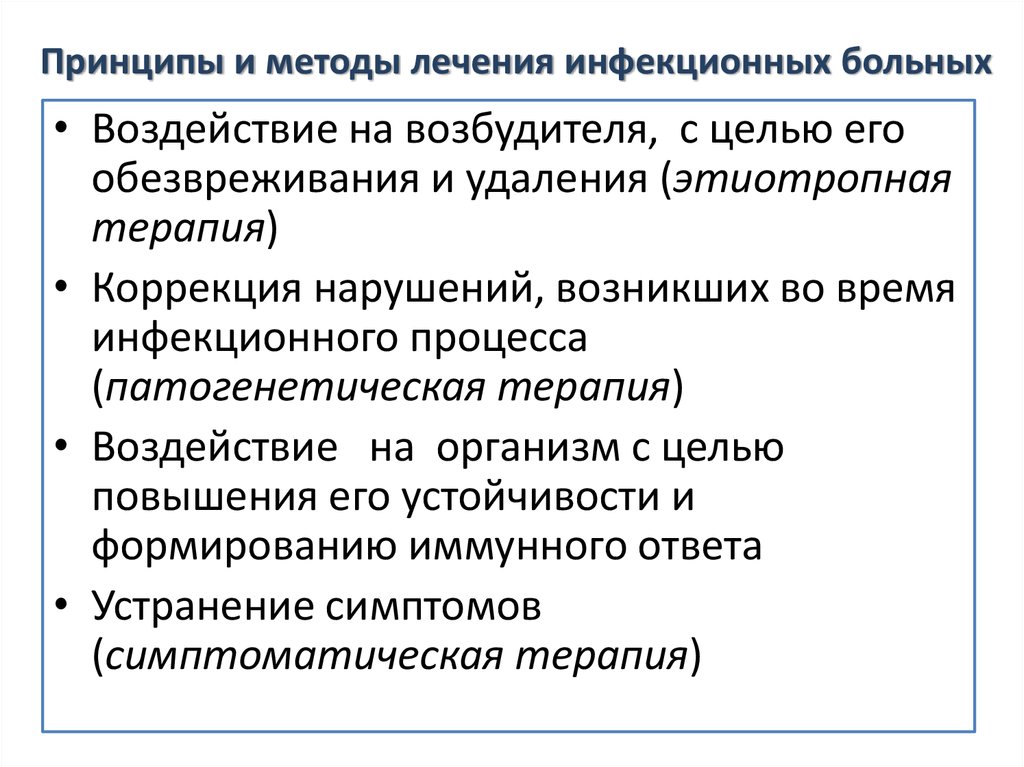

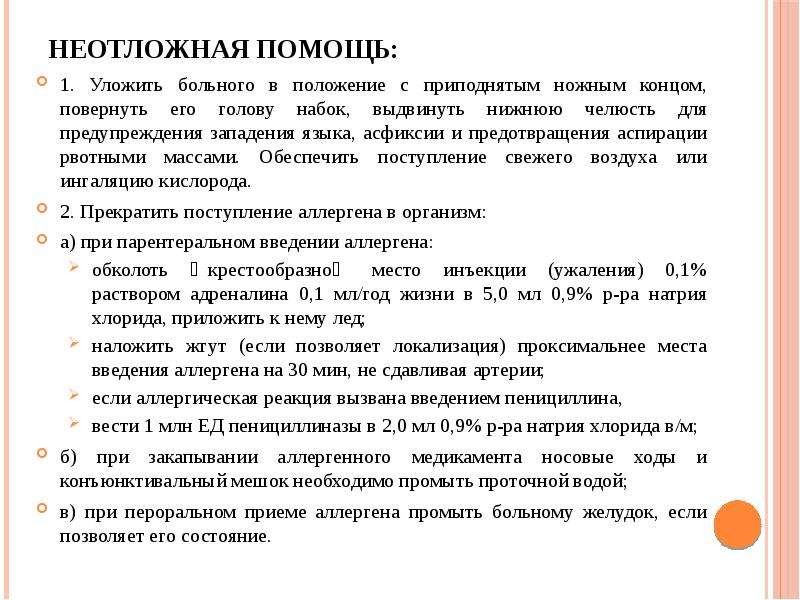

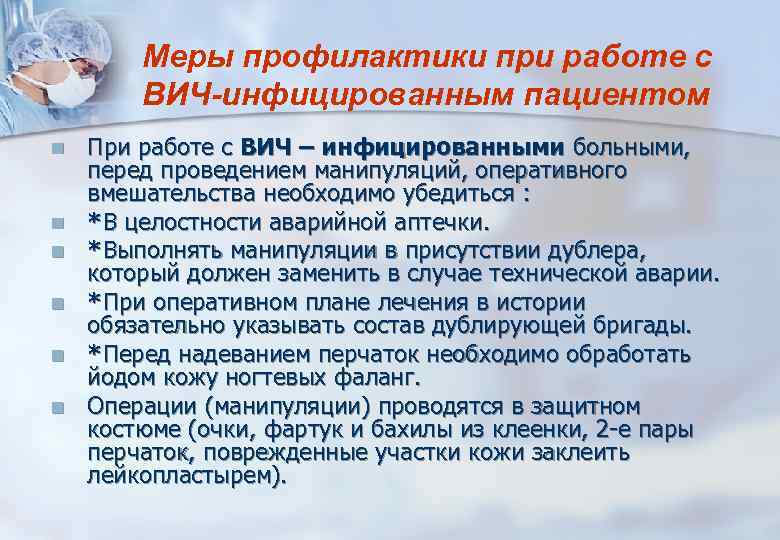

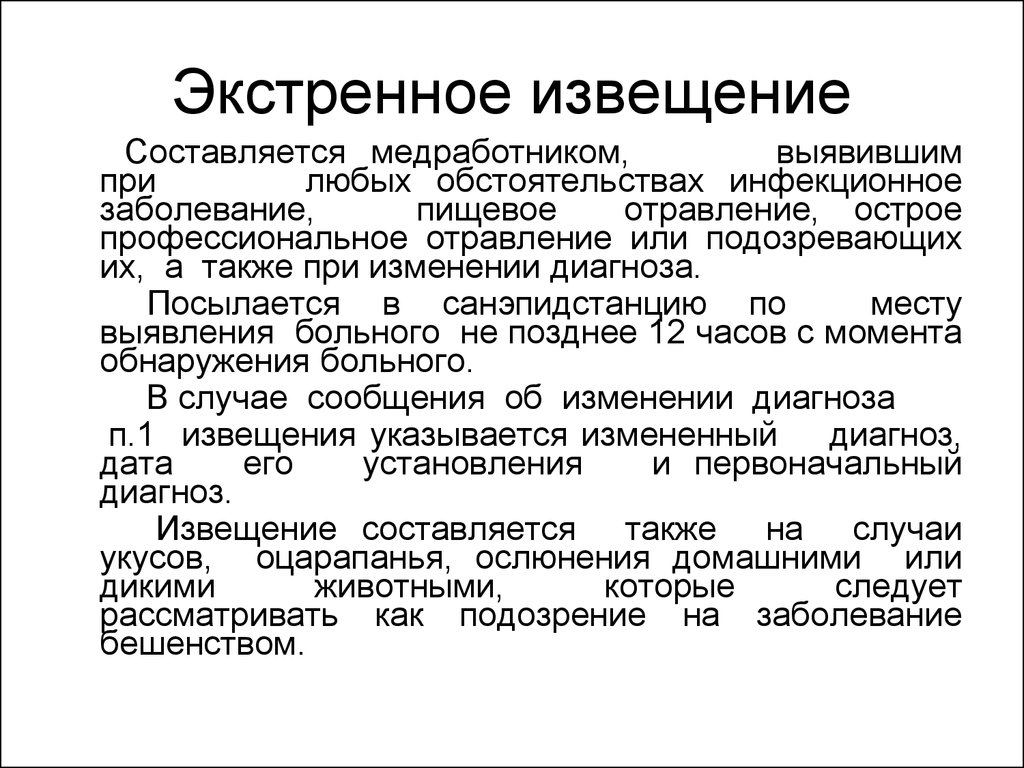

Инфекционная больница - специализированный стационар для приема, изоляции инфекционных больных и оказания им лечебно-диагностической помощи. Основной принцип работы инфекционного стационара - наличие поточно-пропускной системы. Госпитализация в инфекционный стационар осуществляется по эпидемиологическим и клиническим показаниям, на нее направляют врач поликлиники, врач скорой помощи или инфекционист поликлиники. Доставка в стационар осуществляется специальной службой, реже - медицинским транспортом, который после доставки больного должен быть подвергнут дезинфекции. Выделяют инфекционные больницы централизованного (корпус или несколько многоэтажных зданий, соединенных закрытыми переходами) и децентрализованного (из нескольких отдельных одноэтажных строений - более предпочтительна) типа. В структуре инфекционного стационара - 3 службы: лечебно-диагностическая (приемное отделение боксового типа, лечебные отделения боксового и палатного типов, отделение интенсивной терапии и реанимации и т.д.), административно-хозяйственная служба и организационно-методическая служба. Заболевшего при его поступлении доставляют в приемный покой, который размещается в отдельном павильоне и имеет боксовую систему (отдельный вход с предбоксом для медперсонала, смотровая бокса, санитарный узел, вход для больного). Врач попадает в предбокс через специальный вход из коридора приемного отделения. Проверив, плотно ли закрыта дверь в коридор, врач надевает на халат второй халат, шапочку и заходит в смотровую бокса. Доставленный пациент попадает в смотровую бокса через специальный вход с улицы. В боксе должно быть все необходимое для осмотра больного, а все поверхности должны быть доступны легкой санитарной обработке. Желательно специализировать боксы (дли приема больных с кишечными инфекциями, для приема больных с ОРЗ и т.д.). После осмотра больного, заполнения медицинской документации проводится дезинфекция бокса. Лечебные отделения в инфекционном стационаре должны быть боксового типа. Если в павильоне предусмотрены только палаты, они заполняются пациентами со сходными диагнозами. Если инфекционная больница находится в одном многоэтажном здании, то во избежание внутрибольничного заражения с восходящими потоками воздуха под отделение воздушно-капельных инфекций отводится верхний этаж. Каждое отделение должно иметь два пропускника - для здоровых людей и для вновь поступающих больных. Одежду пациента после санитарной обработки отправляют на дезинфекцию, больной получает больничное белье, одежду, обувь и направляется в палату. В каждой палате регулярно проводится текущая, а после выписки больных и заключительная дезинфекция. Все поверхности и предметы в палате должны быть легко обрабатываемые. Сточные воды подвергаются централизованному хлорированию. Медицинский персонал должен неукоснительно соблюдать ряд требований эпидрежима: весь медицинский перссонал должен иметь специальную одежду для работы в отделении; входящий в бокс к инфекционному больному обязательно надевает второй халат, маску и шапочку; в случаях особо опасных заболеваний строго выполняются соответствующие инструкции; персонал периодически обследуется на бактерионосительство и при его наличии отстраняется от работы; персонал неукоснительно соблюдает принципы личной гигиены. Санэпидрежим в отделении кишечных инфекций построен на общих принципах инфекционного стационара  17.противоэпидемический режим и правила личной гигиены медперсонала инфекционного стационара.профилактика ВБИ  18.Назначение и функции КИЗаполиклинники. Кабинет инфекционных заболеваний (КИЗ) — структурное подразделение поликлиники по оказанию специализированной помощи инфекционным больным. ФУНКЦИИ: консультативно-методическая работа по вопросам диагностики, лечения инфекционных больных ; организация и проведение диспансерного наблюдения за реконвалесцентами и носителями ; санитарно-просветительская работа. Основные задачи КИЗ: » обеспечение раннего активного выявления инфекционных больных, оказание им неотложной помощи и их своевременная госпитализация в инфекционный стационар; » квалифицированная диагностика, обследование и лечение в амбулаторно-поликлинических условиях больных инфекционными и паразитарными заболеваниями, не требующими обязательной госпитализации; » реабилитация и диспансеризация переболевших инфекционными болезнями в условиях поликлиники; » проведение организационно-методической работы (анализ инфекционной заболеваемости, уровня диагностики, качества лечения, разбор ошибок диагностики, летальных исходов); » участие в профилактической работе (мероприятия в очагах, контроль за осуществлением плана прививок, санитарно-просветительная работа). В КИЗ проводят: - организационно-методическую работу; - лечебно-диагностическую и консультативную работу; - диспансерное наблюдение за лицами, переболевшими инфекционными и паразитарными болезнями, за больными хроническими формами инфекционных заболеваний и бактерионосителями; - анализ работы поликлиники по обслуживанию инфекционных больных и составление отчётов кабинета. 19.Полная и частичная обработка больных.Работа приемного покоя Полная санитарная обработка — полное обеззараживание тела человека дезинфицирующими средствами, обмывка людей со сменой белья и одежды, дезинфекция (дезинсекция) снятой одежды и обуви.  20.Принципы лечения инфекционных больных. Уход за ними.   21.Сестринская помощь при неотложных состояниях.  22.Виды биологических препаратов. Способы введения вакцин,сывороток(метод Безредки), иммуноглобулинов, анатоксинов, бактериофагов и их значение в профилактике и лечении инфекционных болезней.Правила хранения и транспортировки. Биопрепараты – средства биол. происхождения, применяемые для диагностики и профилактики инфекц. и инвазионных болезней, лечения животных и повышения их продуктивности. Различают: лечебные (специфич. гипериммунные сыворотки и гамма–глобулины), профилактич. (вакцины, анатоксины), диагностич. (аллергены, антигены, диагностич. сыворотки, бактериофаги), стимулирующие средства (сыворотка крови животных, СЖК, препарат АСД, препарат витамина В12 и др.). применяется метод дробного введения гетерогенных сывороток по А.И. Безредко. Перед введением лечебной дозы сыворотки выявляется чувствительность организма к чужеродному белку с помощью в/к пробы. В/к проба проводится разведённой в 100 раз сывороткой, Иммуноглобулин вводят внутримышечно в верхний наружный квадрант ягодичной мышцы или в наружную поверхность бедра. Запрещается вводить препарат внутривенно! Перед инъекцией ампулы с препаратом выдерживают в течение 2-х часов при комнатной температуре. Доза иммуноглобулина и кратность его введения зависят от показаний к применению. анатоксин вводят подкожно в подлопаточную область. Режим дозирования и способ введения. Лечение гнойно-воспалительных заболеваний с локализованными поражениями должно проводиться одновременно как местно, так и через рот, 7-20 дней (по клиническим показаниям). В зависимости от характера очага инфекции бактериофаг применяют: Местно в виде орошения, примочек и тампонирования жидким фагом в количестве до 200 мл в зависимости от размеров пораженного участка. 23.Техника безопасности при работе с больными и подозрительными на ВИЧ.  24.Правила подачи экстренного извещения в случае инфекции.  25.Кишечные инфекции. Брюшной тиф.Этиология.Эпидемиология.Диагностика. Клиника .Сестринский уход.Лечение.Профилактика. Брюшной тиф — острая инфекционная болезнь, обусловленная сальмонеллой, характеризуется лихорадкой, симптомами общей интоксикации, бактериемией, увеличением печени и селезенки, своеобразными морфологическими изменениями лимфатического аппарата кишечника. Этиология. Возбудитель брюшного тифа относится к семейству Enterobacteriaceae, роду Salmonella, виду Salmonella enterica. Это грамотрицательная подвижная палочка с перитрихиально расположенными жгутиками, спор и капсул не образует, хорошо растет на обычных питательных средах. Эпидемиология. Брюшной тиф относится к кишечным антропонозам. Единственным источником и резервуаром инфекции является человек. Источником инфекции чаще всего являются хронические бактерионосители возбудителя брюшного тифа, которые, оставаясь практически здоровыми, выделяют сальмонеллы в течение продолжительного времени (годы и даже десятки лет). Механизм передачи возбудителей фекально-оральный, т.е. заражение людей происходит при употреблении инфицированной воды или пищи. Контактно-бытовой путь передачи S. typhi наблюдается редко, преимущественно среди детей. Патогенез. выделяют следующие звенья патогенеза: внедрение возбудителя в организм, развитие лимфаденита, бактериемию, интоксикацию, паренхиматозную диффузию, выделение возбудителя из организма, формирование иммунитета и восстановление гомеостаза. Внедрение возбудителя происходит в тонком кишечнике, где развивается специфический энтерит. Поражаются лимфатические образования тонкого кишечника и .мезентериальные лимфатические узлы. С первых дней болезни можно выделить возбудителей из крови. При распаде сальмонелл выделяется эндотоксин, который обусловливает симптомы общей интоксикации и играет важную роль в генезе язв тонкого кишечника, лейкопении и может обусловить развитие инфекционно-токсического шока. Клиника. Инкубационный период продолжается от 1 до 3 нед. При типичном течении болезнь начинается постепенно. Нарастают слабость, головная боль, симптомы интоксикации, с каждым днем повышается температура тела, достигая наибольших цифр к 7—9-му дню болезни. Стул обычно задержан, появляется метеоризм. В период разгара отмечаются заторможенность больных, головная боль, снижение аппетита, умеренно выраженный кашель. При обследовании выявляется типичная брюшнотифозная экзантема. Она представляет собой единичные розеолы диаметром 3—6 мм, возвышающиеся над уровнем кожи с четкими границами. Через 3— 5 дней розеолы бесследно исчезают. Могут периодически появляться новые элементы сыпи. Отмечается относительная брадикардия; может быть дикротия пульса, АД понижено, тоны сердца приглушены. Над легкими выслушиваются рассеянные сухие хрипы. Язык сухой, покрыт плотным коричневатым налетом. Края и кончик языка свободны от налета, с отпечатками зубов. Живот вздут, отмечаются грубое урчание в слепой кишке и болезненность в правой подвздошной области. Печень и селезенка увеличены. На высоте болезни уменьшается число лейкоцитов в периферической крови, особенно нейтрофилов и эозинофилов. СОЭ нормальная или умеренно повышенная (до 20 мм/ч). В моче следы белка. Наиболее грозные осложнения — перфорация кишечных язв и кишечное кровотечение. Возможны пневмония, инфекционный психоз, острый холецистит, реже другие осложнения. Диагностика В этот период доказательством служит выделение или обнаружение возбудителей в крови (посевы на желчный бульон, обнаружение с помощью иммунофлюоресцентного метода). При типичной клинической картине диагностика нетрудна. В поздние периоды болезни можно использовать посевы испражнений и серологические методы (реакция Видаля, РИГА). Лечение. Назначают левомицетин по 0,5—0,75 г4 раза в сутки до 10—12-го дня нормальной температуры. При отсутствии эффекта, наличии противопоказаний (псориаз, экзема, микозы), непереносимости препарата назначают ампициллин внутрь по 1 г 4—6 раз в сутки до 10—12-го дня нормальной температуры. При тяжелых формах антибиотикотерапию сочетают с коротким курсом (5—7 дней) глюкокортикоидов (пред-низолон по 30—40 мг/сут). Используется патогенетическая терапия (витамины, оксигенотерапия, вакцинотерапия). Постельный режим до 7—10-го дня нормальной температуры. При кишечном кровотечении больному необходимы абсолютный покой, холод на живот, викасол (1 мл 1 % раствора), ами-нокапроновая кислота (200 мл 5% раствора). При перфорации кишечника—неотложное оперативное вмешательство. Прогноз при современных методах лечения благоприятный. При тяжелых формах и наличии осложнений (особенно перфорация кишечника) прогноз хуже. Трудоспособность восстанавливается через 1,5—2 мес от начала болезни. Профилактика. Санитарный надзор за питанием и водоснабжением. Реконвалесцентов выписывают после троекратного отрицательного бактериологического исследования кала и мочи и однократного исследования желчи (порций В и С). Переболевшие стоят на учете санитарно-эпидемиологической станции в течение 2 лет (работники пищевых предприятий— 6 лет). Изоляция больных прекращается с21-го дня нормальной температуры тепа. По показаниям проводят специфическую иммунизацию. В очаге проводят заключительную дезинфекцию. 26. Ботулизм. Этиология.Эпидемология. Диагностика.Клиника. Лечение.Профилактика. Ботулизм (синонимы: ихтиизм, аллантиизм) — острая инфекционная болезнь, обусловленная поражением токсинами бактерий ботулизма нервной системы, характеризующаяся парезами и параличами поперечно-полосатой и гладкой мускулатуры, иногда в сочетании с синдромом гастроэнтерита в начальном периоде. Этиология. Возбудители ботулизма представляют собою анаэробные подвижные грамотрицательные палочки.Прогревание при температуре 80°С в течение 30 мин вызывает их гибель. В неблагоприятных условиях, во внешней среде вегетативные формы возбудителей ботулизма образуют споры. Эпидемиология. Возбудители ботулизма широко распространены в природе. Вегетативные формы и споры обнаруживаются в кишечнике различных домашних и в особенности диких животных, водоплавающих птиц, рыб. Попадая во внешнюю среду (почву, ил озер и рек), они в спорообразном состоянии длительно сохраняются и накапливаются. Раневой ботулизм может возникнуть вследствие загрязнения ран, в которых в дальнейшем создаются условия, близкие к анаэробным. Патогенез. В патогенезе ботулизма ведущая роль принадлежит токсину. При обычном заражении (пищевой путь) он попадает в организм вместе с пищей, содержащей также и вегетативные формы возбудителей — продуцентов яда. Всасывание ботулотоксина происходит через слизистую оболочку проксимальных отделов желудочно-кишечного тракта, начиная с полости рта. Но наиболее значимо поступление токсина через слизистую оболочку желудка и тонкой кишки, откуда он попадает в лимфу и в последующем в кровь, которой разносится по всему организму. Установлено, что ботулинический токсин прочно связывается нервными клетками. При этом поражаются и нервные окончания и мотонейроны передних рогов спинного мозга. Ботулотоксин вызывает паралич мышц. Паралич мышц гортани, глотки, дыхательных мышц приводит к нарушению глотания и дыхания, что способствует возникновению аспирационных пневмоний, обусловленных вторичной микрофлорой. Клиника. Инкубационный период колеблется от нескольких часов до 2—5 дней. Выделяют следующие синдромы: паралитический, гастроинтестинальный и общетоксический. Последний выражен слабо. Гастроинтестинальный синдром — довольно частое проявление начального периода ботулизма. Он характеризуется тошнотой, рвотой, поносом и длится около суток. Отмечаются общая слабость, сухость во рту, нарушение зрения (нечеткость видения вблизи, «туман», «сетка» перед глазами, диплопия). В тяжелых случаях быстро развивается недостаточность дыхательных мышц. Расстройств чувствительности не бывает. Сознание полностью сохранено. Лихорадка отсутствует. При тяжелых формах смерть наступает от паралича дыхания на 3—5-й день болезни. Осложнения — острые пневмонии, токсический миокардит, миозиты, невриты, сепсис. Диагноз основывается на характерной клинической симптоматике. Ботулизм нужно дифференцировать от стволовых энцефалитов, бульбарной формы полиомиелита, дифтерии, нарушения мозгового кровообращения, отравлений (атропином, беленой, мухоморами, этанолом и др.), а при наличии гастроинтестинального синдрома — от гастроэнтеритов другой этиологии. Учитывают эпидемические предпосылки (употребление определенных продуктов, групповой характер заболеваний). Лабораторное подтверждение диагноза является ретроспективным. Определяют наличие ботулотоксина (в остатках пищи, содержимом желудка, кишечника, сыворотке крови) или возбудителя. Осложнения. Наиболее типичными осложнениями являются аспирационная пневмония, ателектазы, гнойные трахеобронхиты или их сочетания. Лечение. Больным ботулизмом промывают желудок 2% раствором гидрокарбоната натрия, ставят сифонную клизму, назначают слабительное (30 г сульфата магния в 500 мл воды). При тяжелых формах болезни сыворотку в тех же дозах вводят в/м еще 1—2 раза с интервалом 6—8 ч. Назначают также 5% раствор глюкозы п/к или в/в, изотонический раствор хлорида натрия (до 1000 мл), мочегонные средства. При нарастании асфиксии вследствие паралитического закрытия верхних дыхательных путей производят трахеостомию. При параличе дыхания больного переводят на искусственную вентиляцию легких. |