Испытание и исследование строительных материалов

Скачать 13.91 Mb. Скачать 13.91 Mb.

|

|

Основные породообразующие минералы.

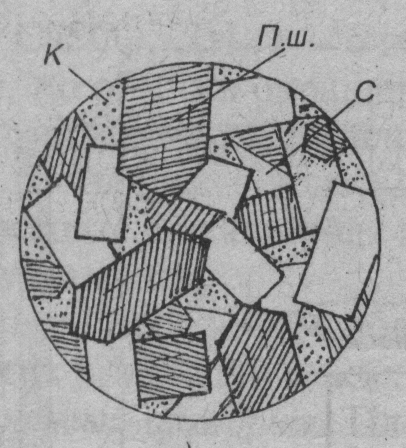

2.2. ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ГОРНЫХ ПОРОД Горные породы образовались в результате геологических, химических и других процессов, происходивших в земной коре в течение миллионов лет. От условий образования в значительной степени зависят физико-механические свойства горных пород.  Р ИЗ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД ис. 2.3. Генетическая классификация горных пород. Генетическая классификация горных пород представлена на рис. 2.3, в соответствии с ней породы делятся на три группы: Магматические (первичные) породы образовались при извержении магмы из недр земли. При застывании магмы на разной глубине в земной коре образовались глубинные горные породы: граниты, сиениты, диориты, габбро и др. Они имеют плотное кристаллическое строение, так как остывание магмы происходило медленно и под большим давлением. Гранит – зернисто-кристаллическая порода (рис.2.4), состоящая из трех основных минералов: кварца (20…40%), полевых шпатов (40…70%), слюды (5…20%); строительные свойства гранита очень высоки: плотность 2600…2700 кг/м3, предел прочности при сжатии – 100-250 МПа.

Прочность при растяжении в30…40 раз ниже, чем при сжатии. Малая пористость и низкая водопроницаемость обуславливают высокую морозостойкость (F>1000). Они обладают высокой твердостью (>6 по шкале Мооса), химической стойкостью, обладают высокими декоративными свойствами, особенно после полировки. Серый, розовый, темно-красный цвет гранитов определяется прежде всего цветом полевого шпата. Применяют его для облицовки зданий и сооружений. Сиенит – аналог гранита но в нем отсутствует кварц, его называют бескварцевым гранитом. Диорит – мелко-кристаллическая порода темно-серого цвета, состоящая в основном из полевых шпатов (примерно 75%) и темноокрашенных минералов. Отличается повышенной прочностью, высокой ударной вязкостью, что обуславливает ее применение в дорожном строительстве. Габбро – крупнокристаллическая порода темносерого, темнозеленого до черного цветов. Характеризуется высокой морозостойкостью, стойкостью против выветривания. Излившиеся породы образовались при застывании магмы на поверхности: порфиры, диабазы, базальты и др. В результатеизвержения магмы вместе с парами и газами образовались пористые горные породы: вулканические пеплы, пемзы, рыхлые туфы.

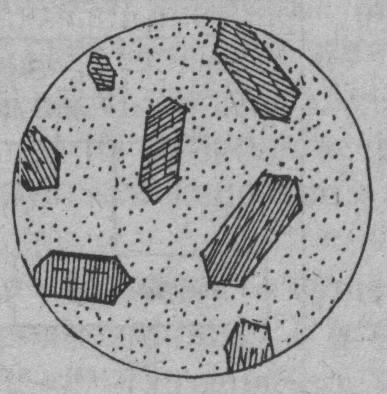

Излившиеся плотные породы имеют аморфную (стекловидную) или слабозакристаллизованную структуру. Для них характерна порфировая структура (рис.2.5), представляющая из себя вкрапления кристаллов в аморфной массе. Каждая излившаяся порода является аналогом глубинной породы:

Излившиеся пористые породы встречаются в виде порошкообразных, кусковых или сцементированных отложений. Вулканический пепел и песок состоят из мелких стеклообразных частиц, обладающих гидравлической активностью. Они используются как минеральные активные добавки при производстве вяжущих, в частности портландцемента. В Древнем Риме пепел вулкана Везувий применялся для повышения водостойкости бетонов на извести. Добавки из вулканических пород получили название «пуццолана» по названию местечка у подножия вулкана. Отсюда произошло название «пуццолановый цемент». Пемза – пористая горная порода в виде кусков размером 5…100 мм, плотностью 500…1000 кг/м3. Высокая (до 80%) пористость обуславливает низкую теплопроводность – 0,14…0,23 Вт/(моС). Пемзу используют для производства легких бетонов, минеральных вяжущих и тд. Вулканические туфы – образовались в результате цементации пеплов. Это пористая горная порода с низкой плотностью (о=800…1800 кг/м3), теплопроводность в 1,5…2 раза ниже, чем кирпича; замкнутая пористость обуславливает высокую морозостойкость. Цвет туфов очень разнообразный – от красно-оранжевых до коричнего-лиловых оттенков. Туфы используют как облицовочный материал, как эффективный материал для кладки стен. Особенно широко представлен туф в архитектуре столицы Армении Ереване, где находится крупнейшее месторождение туфов. Осадочные (вторичные) породы образовались из магматических пород в результате процессов выветривания и разрушения (обломочные породы), химического выпадения осадков из воды (хемогенные породы), а также в результате жизнедеятельности растений (органогенные породы). Механические осадочные горные породы бывают рыхлые (песок, гравий, глина) и сцементированные (брекчии, конгломераты, песчаники). Так, кварцевый песок образуется при выветривании гранита, когда более слабые частицы (полевой шпат) разрушились, а кварц как наиболее химически стойкий материал сохранился. Сцементированные осадочные породы образовались из рыхлых осадков, сцементировавшихся природным цементом. Так, из зерен песка образовались песчаники, из зерен гравия - конгломераты, из зерен природного щебня – брекчии. Органогенные породы – в основном состоят из карбонатов кальция (кальцит, СаСО3), из аморфного кремнезема (SiO2·nН2О ). К ним относятся известняки плотные, содержащие, кроме кальцита, примеси магнезита, глины, кремнезема. Цвет известняков в зависимости от примесей: белый, желтоватый светло-серый, серовато-кремовый. Прочность известняков составляет 10…100 МПа, твердость небольшая (3…3,5), что обуславливает его хорошую обрабатываемость. Морозостойкость нуждается в постоянном контроле, т.к. может изменяться в широких пределах в зависимости от пористости, степени цементации, примесей Известняки – одна из важнейших пород для строительной индустрии: их используют для производства щебня, извести, цемента. Издавна они использовались для возведения зданий, облицовки (Москва – «белокаменная», Белград). Известняк-ракушечник – пористая порода, состоящая из панцирей и раковин моллюсков, сцементированных известковым цементом. Плотность – 900-2000 кг/м3, прочность при сжатии 0,5-0,15 МПа, обладает низкой теплопроводностью, хорошо поддается распиловке; из него изготавливают стеновые блоки; облицовочные блоки. Мел – землистая горная порода, состоящая из мельчайших обломков раковин и скелетов морских микроорганизмов, состоит почти из чистого кальцита (СаСО3). Обладает низкой прочностью. Используют при производстве извести, цемента, стекла, при производстве лакокрасочных материалов. Хемогенные осадочные породы – образовались, главным образом, при испарении вод, содержащие минеральные соли: сульфаты, карбонаты кальция, магния и др. Гипс – горная порода белого или серого цвета, состоящая из минерала того же названия (СаSO4·2Н2О), обладает невысокой водостойкость, низкой твердостью. Применяют для получения гипсовых вяжущих, изготовления поделок и др. Ангидрит – плотная порода белого цвета с голубым или серым оттенком, состоит из минерала ангидрита СаSО4, легко выветривается, превращаясь в гипс. Используют для получения ангидритовых вяжущих, внутренней отделки, скульптурных работ и т.п. Магнезит – порода сероватого цвета. Состоит из минерала магнезита MgCO3, используют при производстве магнезиальных вяжущих, огнеупоров. Доломит – порода сероватого цвета, состоящая из минерала доломита СаСО3·MgCO3, примесей глины, оксидов железа и др. По структуре и свойствам близок к плотным известнякам. Его применяют при производстве магнезиальных вяжущих, щебня и др. Метаморфические (видоизмененные) породы образовались из магматических и осадочных горных пород под воздействием давления, повышенных температур, минерализованных вод. В результате этих воздействий они существенно изменили структуру и свойства, не изменив практически свой химический состав. Продуктом метаморфизма гранита являются гнейсы, известняка – мрамор, кремнистого известняка – кварциты. Мрамор – состоит из плотно сросшихся между собой кристаллов кальцита (СаСО3), иногда с примесями доломита (СаСО3·MgCO3), без цементирующего вещества. Он образовался в земной коре из известняков под действием выских температур и давления. Имеет высокую плотность и прочность, водопоглощение менее 1%. Твердость мрамора всего 3…3,5, это обуславливает его легкую обрабатываемость. Полированные плиты из мрамора широко применяют для отделки гражданских и общественных зданий и сооружений. Мраморы имеют характерный «мраморовидный» рисунок с цветовой палитрой от белого до черного цветов. Цвет мрамора зависит от минералов, кристаллизовавшихся в нем в процессе метаморфизации – гематита, хлорита, лимонита и др. Особенно ценится итальянский мрамор имеющий большое многообразие цветовой гаммы. К недостаткам мрамора можно отнести:

Кварциты – образовались из кремнистых песчаников, состоят из сросшихся между собой кристаллов кварца. Они прочны, стойки к выветриванию, кислотостойки. Высокая твердость (7) затрудняет их обработку. Встречаются белого, красного, вишневого цветов. Применяют для облицовки, для ответственных частей зданий и сооружений, для производства огнеупоров, щебня. Гнейсы – слоистая порода, образовавшаяся из гранита путем его перекристаллизации под действием высоких температур и давления. Сланцеватое строение облегчает их добычу и обработку, они легко раскалываются слоями. Из них изготавливают плиты для облицовки набережных, полов и др. целей. В таблице 2.3 представлены свойства основных горных пород. Номенклатура материалов из природного камня включает блоки, плиты, архитектурно-строительные изделия, изделия специального назначения (для гидротехнических сооружений, мостов, тоннелей, дорожного строительства). Различают три основных вида обработки камня:

Таблица 2.3 Основные свойства некоторых горных пород

При изучении горных пород необходимо выполнить петрографическую характеристику горной породы, которая позволяет установить вид породы, степень однородности и выветрелости, строение, сложение, рисунок, характер раскола и др. и составить предварительные суждения о ее качестве. Для макроскопического исследования необходимы те же инструменты, что и при изучении минералов. Цвет, блеск и однородность позволяют установить вид минералов, составляющих горную породу. Содержание в породе минералов карбонатной группы устанавливают с помощью 10%-ного раствора HCl. Осмотром свежего излома определяют структуру и текстуру (сложение) породы. По всем этим данным можно установить вид горной породы, а затем ориентировочно и ее свойства. При проведении лабораторной работы по этой теме студенты получают три-четыре образца различных горных пород, выполняют макроскопические исследования, изучают их по учебникам, результаты оформляют в виде таблицы и делают заключение о применении исследованных горных пород. Контрольные вопросы

Г  лава 3. лава 3.СТЕНОВЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ Керамическими материалами называют искусственные каменные материалы и изделия, ( Keramos от греч. - глина) полученные при обжиге специально приготовленного глинистого сырья. Свойства керамических изделий находятся в полной зависимости от состава и строения "керамического черепка", который образуется при спекании сырья и состоит из видоизмененных частиц исходных сырьевых материалов: стекловидного вещества, мелких кристаллов и пор. Их классифицируют по нескольким признакам По структуре:

По отделке поверхности:

По назначению:

По температуре плавления:

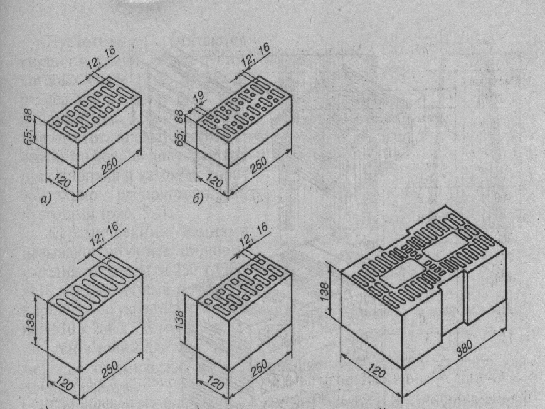

Среди керамических материалов наибольшее распространение имеют обыкновенный кирпич, пустотелый кирпичи и камни (рис 3.1).

3.1. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КИРПИЧА ПО ВНЕШНЕМУ ОСМОТРУ В соответствии с действующими стандартами кирпич керамический обыкновенный выпускают размером 250х120х65.Учитывая довольно большую усадку изделия в процессе изготовления, стандарт допускает отклонения в размерах и форме кирпича: по длине ±5 мм; по ширине ±4 мм; по толщине ±3 мм; наличие дефектов (табл. 3.1) Таблица 3.1 Технические требования к кирпичу и камням керамическим

Для определения соответствия обыкновенного глиняного кирпича требованиям ГОСТа необходимо проверить их линейные размеры (мм), осмотреть наличие искривления граней, отбитостей углов и т.д. Линейные размеры и размеры трещин проверяют металлической линейкой, искривление граней и ребер - при помощи металлического угольника и линейки с точностью до 1мм.

Степень обжига керамических материалов определяют по цвету и звуку, сравнивая исследуемый образец с эталоном:

Недожженные и пережженные кирпичи бракуются. 3.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ ПО МАССЕ Предварительно высушенные в сушильном шкафу кирпичи (4 образца) при температуре 105..1100С до постоянной массы взвешивают, доводят до полного водонасыщения при Т=2050С в течении 48 ч, взвешивают и определяют водопоглощение по массе Bm, %, по формуле: Bm=(mнас- mсух)/mсух·100. Среднее значение сравнивают с техническими требованиями: Bm≥8% для полнотелого кирпича; Bm≥6% для пустотелого кирпича. Подробнее методика определения водопоглощения дана в главе 1. С целью ускоренного определения водопоглощения кирпича применяют метод кипячения: образец погружают в сосуд с водой, нагревают до температуры кипения и выдерживают в кипящей воде в течение 4 часов, после чего охлаждают до температуры 20-30 0С добавлением холодной воды. 3.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАРКИ КИРПИЧА Таблица 3.2 Марки керамического обыкновенного кирпича пластического формования

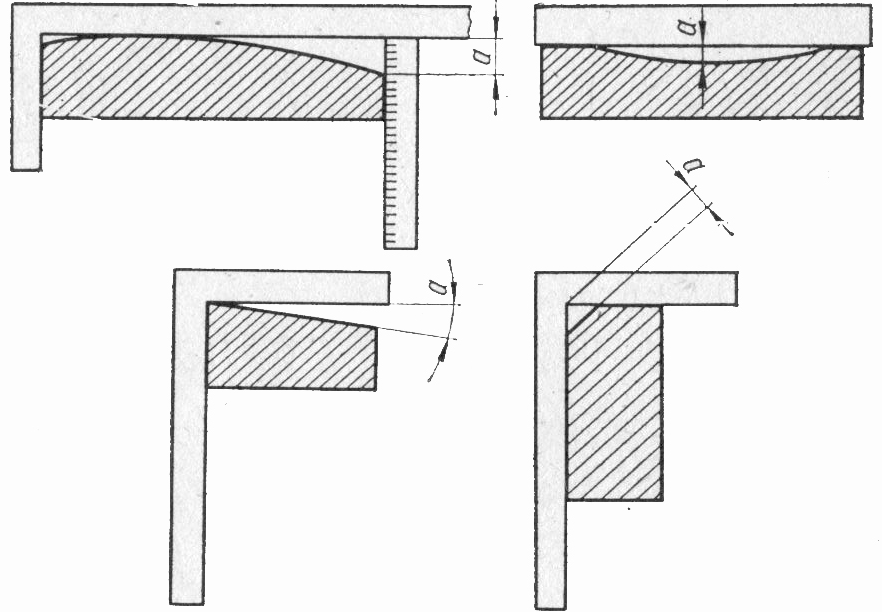

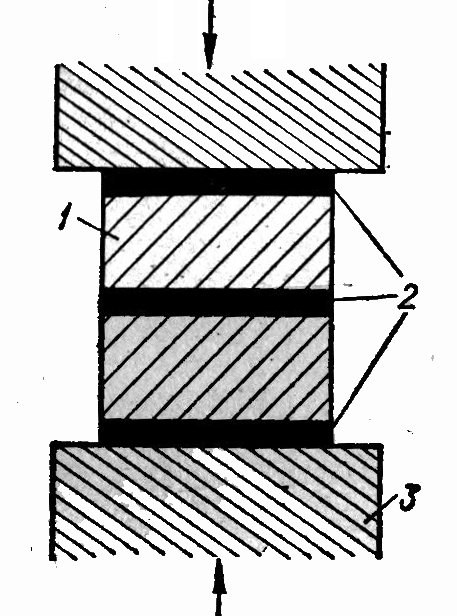

Марку кирпича определяют испытанием специально подготовленных образцов из кирпича на сжатие и изгиб. Испытание на сжатие производится в соответствии со схемой, представленной на рис 3.3

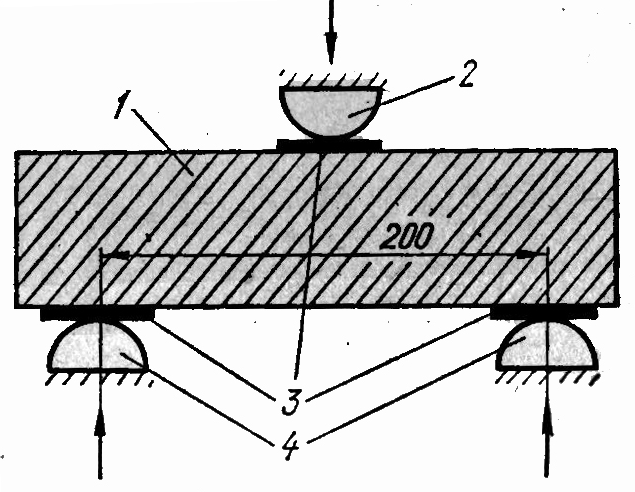

Кирпич распиливают пополам и склеивают между собой быстротвердеющим раствором марки После затвердевания раствора образец устанавливают под пресс, нагрузку на образец подают плавно и фиксируют разрушающую нагрузку Рразр (кН). Предел прочности при сжатии Rсж (Мпа) определяют по формуле: Rсж=10 Рразр / F (МПа), где Рразр - разрушающая нагрузка,кН; F - площадь поперечного сечения образца, см2 Прочность при сжатии кирпича вычисляют как среднее арифметическое результатов испытаний 5 или 3 образцов. Предел прочности при изгибе определяют путем испытания целого кирпича на гидравлическом прессе с максимальным усилием 25-50 кН по схеме, представленной на рис.3.4

Образец устанавливают на 2 шаровые опоры, нагрузка передается так же через шаровую опору, расположенную в середине кирпича. Для равномерного распределения нагрузки во время испытания образцов на них предварительно наносят три выравнивающие полоски шириной 20..30 мм под опоры. Расстояние между опорами 200 мм, диаметры шарнирных опор 20..30 мм. Предел прочности образца при изгибе Rн, МПа, вычисляют по формуле: Rн=30Pразрl/2bh2, где Pразр - разрушающая нагрузка, кН; l - длина пролета между опорами, см; b - ширина кирпича, см; h - высота кирпича, см. Предел прочности кирпича при изгибе определяют как среднее арифметическое результатов испытаний 5 или 3 образцов. По результатам испытаний устанавливают марку кирпича согласно таблице 3.2. Контрольные вопросы. 1. Назовите основные виды керамических материалов и изделий? 2. Назовите основные технические требования к кирпичу керамическому обыкновенному? 3. Как оценить качество кирпича при внешнем осмотре? 4. Как определить водопоглощение кирпича? 5. Как определить марку кирпича по прочности? Глава 4.  НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА Минеральные вяжущие вещества – это тонкомолотые порошки, которые при смешивании с водой дают пластичное тесто, в результате физико-химических процессов постепенно превращающееся в камень. Это свойство позволяет использовать их для приготовления строительных растворов и бетонов, безобжиговых искусственных каменных материалов и изделий. Минеральные вяжущие получают обжигом и помолом из минерального природного сырья: известняков, доломитов, магнезитов, гипсового камня. По условиям затвердевания минеральные вяжущие подразделяют на воздушные, гидравлические и кислотостойкие. Воздушные вяжущие твердеют и набирают прочность в воздушно-сухих условиях. К ним относят воздушную известь, гипсовые вяжущие, магнезиальные вяжущие. При систематическом увлажнении бетоны, растворы, изделия на воздушных вяжущих быстро теряют прочность и разрушаются. Гидравлические вяжущие твердеют и набирают прочность не только на воздухе, но и в воде. При этом прочность их увеличивается с течением времени. К ним относят портландцемент и его разновидности, шлакопортландцемент, пуццолановый портландцемент, глиноземистый цемент, романцемент, гидравлическую известь, известково-шлаковые вяжущие и др. Кислотостойкие вяжущие вещества – это тонкомолотые смеси кварцевого песка и кремнефтористого натрия, затворяемые водным раствором силиката натрия или калия (жидкое стекло). Это вяжущее, предварительно выдержанное в воздушной среде, сопротивляется агрессивному воздейвию неорганических и органических кислот (исключение составляет фтористо-водородная кислота). В отдельную группу выделяют вяжущие автоклавного твердения, образующие прочный плотный камень при автоклавном синтезе (в среде насыщенного пара при Т=170 0С и давлении до 10-12 атмосфер). В эту группу входят известково-кремнеземистые, известково-зольные, известково-шлаковые вяжущие и др. Твердение минеральных вяжущих – это сложный физико-химический процесс взаимодействия вяжущего и воды, в основе которого лежит реакция гидратации. Основными свойствами минеральных вяжущих являются плотность, тонкость помола, водопотребность, сроки схватывания, равномерность изменения объема, прочность при сжатии и изгибе. Требования к свойствам вяжущих, методы их испытания, область применения указаны в государственных стандартах. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||