Часть 1. Исследования в скважинах. Исследования и специальные работы в скважинах

Скачать 2.36 Mb. Скачать 2.36 Mb.

|

|

1.4.4. Кавернометрия Кавернометрия применяется отчасти как самостоятельный метод изучения геологических разрезов, а главным образом - как составная часть других методов исследований скважин. Измерения проводят дистанционными каверномерами на кабеле. Измерительным узлом каверномера являются жесткие рычаги или фонари, механически связанные с ползунком потенциометра. В результате перемещения каверномера по стволу скважины получают кривую изменения диаметра с глубиной - кавернограмму. Большинство современных каверномеров дают величину диаметра скважины, соответствующую диаметру окружности по внешним точкам рычагов или фонаря. Площадь этого круга может существенно отличаться в ту или иную сторону от площади поперечного сечения скважины на соответствующей глубине, так как форма этого сечения может быть не круговой. Поэтому о точности измерения диаметра скважины надо судить только по точности работы самого каверномера. Это обстоятельство чрезвычайно важно, и о нем нужно помнить при обработке данных, где кавернометрия составляет часть исследований. Там, где это необходимо для получения более надежных данных о среднем диаметре скважины, используют повторную или даже многократную кавернометрию одних и тех же интервалов. Каверны не всегда приурочены к зонам поглощения. Поэтому по кавернограмме можно четко выделить зону поглощения только в том случае, когда поглощающий интервал представлен кавернозными породами, например, известняком. Если проницаемая зона представлена обрушающимися породами, то кавернометрия позволяет выявить этот интервал лишь в комплексе с другими наблюдениями. Кавернограммы широко используют для определения места установки пакетирующего устройства, когда исследования скважины или изоляционные работы будут производиться с герметизацией ствола скважины. В некоторых случаях по данным кавернометрии выбирают способ изоляции поглощающего горизонта или рассчитывают объем тампонажного материала. Скважинный профилемер-каверномер. Предназначен для определения профиля поперечного сечения бурящихся скважин. Профилемер измеряет 16 радиусов с помощью рычагов, сориентированных относительно стран света, и передает всю информацию к наземной аппаратуре для обработки и регистрации. Профилемер работает совместно с наземным комплексом и может выдавать информацию в виде девятнадцати аналоговых кривых на бумаге, или в виде цифрового кода на магнитной или перфоленте, или в виде сечения скважины на экране осциллографа. Профилемер позволяет выявлять зоны желобообразования с целью прогнозирования и ликвидации прихватообразных участков, интервалы и характер сужения или размыва и определять объем скважины. Основные показатели прибора:

Прибор КМ-2. Состоит из двух основных частей: скважинного прибора и блока управления, соединенных трехжильным каротажным кабелем. Работа аппаратуры основана на использовании электропотенциометрического преобразователя, ползунок которого кинематически связан с измерительными рычагами (рис. 1.13). Усредненный диаметр скважины измеряется тремя жестко связанными рычагами 3. Толкатель 4, опирающийся на малые плечи рычагов под действием рабочей пружины 5, упруго прижимает концы рычагов 3 к стенке скважины. С толкателем связан шток 6, на котором закреплен ползунок 8 потенциометра 7. Форма рычагов 3 и опорных поверхностей толкателя такова, что перемещения рычагов и ползунка 8 прямо пропорциональны. Благодаря этому измеряемые диаметры прямо пропорциональны разности потенциалов потенциометра, которая записывается на поверхности каротажным регистратором. При спуске прибора в скважину рычаги удерживаются в закрытом положении замком 2. Они раскрываются по команде с поверхности в момент включения электромагнита 1 замка. На кавернограмме (рис. 1.13, б) выделены интервалы с номинальным диаметром 1, размытый 2 (I) и с уменьшением диаметра (III), по которым, очевидно, установка пакеров ИПТ возможна в участках I и III.  Рис. 1.13.Схема устройства прибора КМ (а) и кавернограмма открытого ствола скважины (б): + Δd и - Δd – соответственно увеличение (+50 мм) и уменьшение (+10 мм) для метра скважины. Основные показатели прибора КМ-2:

Комплексный прибор К2-741. Предназначен для измерения двух взаимно перпендикулярных диаметров и их полусуммы, а также кажущихся удельных электрических сопротивлений горных пород зондами стандартного каротажа A2M0,5N; N11M0,5A; N0.55M2A, потенциалов самопроизвольной поляризации ПС в скважинах глубиной до 7500 м с максимальной температурой до 200 0С и наибольшим гидростатическим давлением до 150 МПа. Прибор рассчитан на работу в составе серийно выпускаемых автоматических каротажных станций, дополнительно укомплектованных блоками частотой демодуляции Б1 и управления Б2. Измерения проводятся с применением геофизического кабеля, обеспечивающего работу в условиях глубинных скважин. Прибор К2-741 выполнен в виде трех основных узлов: электронного блока, управляемого прижимного устройства многократного действия и гибкого зонда. Коммутационная схема прибора обеспечивает работу в двух циклах – измерения КС и диаметра скважины. Основные показатели прибора К2-741:

1.4.5. Фотокаротаж Фотокаротаж используют для определения формы и размера поглощающих каналов приствольной части скважины. Фотографирование выполняется с помощью приборов ФАС-1 и ФСГ. Съемку стенок скважины производят дискретно. В зависимости от требуемой детальности исследования ее осуществляют с различным шагом (обычно 0,1-0,5 м). Фотографируют в сухих или заполненных чистой прозрачной водой скважинах, поэтому перед фотографированием скважину тщательно промывают до полного осветления. При этом можно сфотографировать трещины высотой от 15 мкм и более. При детальном фотографировании всей поглощающей зоны можно определить трещинную пустотность поглощающей зоны. Однако, как правило, раскрытие трещин и трещинная пустотность получаются завышенными, так как фиксируются устьевые, расширенные части трещин. Фотокаротаж при усовершенствовании найдет применение при оценке трещинноватости в случае бурения крепких устойчивых пород. Уже сейчас можно уверенно определять пространственное положение трещин. Однако проблема фотографирования при бурении с промывкой раствором далека от решения 1.4.6. Скважинные термометры, инклинометры и определители прихвата труб Температура в стволе скважины влияет на величину измеряемых геофизических параметров, определяет во многих случаях состояние бурового раствора и выбор типа приборов, кабеля, уплотняющих резинотехнических изделий. Термометрияиспользуется для определения зоны поглощения и отчасти для определения характера притока жидкости по мощности пласта. Для термометрии можно использовать любой записывающий термометр. Этот метод наиболее эффективен, когда имеются значительный температурный градиент и большая интенсивность поглощения. При закачке промывочной жидкости в скважину, в которой возникло поглощение, в интервале над поглощающей зоной произойдет понижение или повышение температуры промывочной жидкости (в зависимости от геотермического градиента). Ниже поглощающей зоны температура жидкости не изменится. Скачок температуры промывочной жидкости при замерах в большинстве случаев свидетельствует о наличии поглощающей зоны, а необходимость существенной границы температур горных пород горных пород и промывочной жидкости (5-8 0С) существенно ограничивает возможности термометрии в разведочном бурении. Глубинные термометры. Известно, что с увеличением глубин скважин и горных выработок температуры в их стволах повышаются. Расстояние по вертикали в земной коре, при котором температура повышается на 10 С, носит название геотермической ступени. Величина геотермической ступени зависит от геологических, гидрогеологических и других условий и колеблется от 5 до 150 м. Среднюю величину геотермической ступени принимают 33 м. Температура на забое самых глубоких скважин около 250 0С (523 К). Высокие температуры в скважинах оказывают влияние на стойкость породоразрушающего инструмента, работоспособность и верность показаний различных приборов, опускаемых в скважины для исследований. Но самое большое влияние высокая температура оказывает на стабильность промывочных растворов, а также на сроки начала и конца схватывания тампонажных растворов и быстрогустеющих смесей. Производя термометрические исследования разведочных и эксплуатационных скважин, можно решать многие практические задачи, возникающие при их бурении и эксплуатации. Для контроля температуры по стволу скважины и на забое применяют глубинные термометры. По конструкции они могут быть жидкостные (ртутные), манометрические и электрические термометры сопротивления. Разовые замеры температуры жидкости в скважине производят ленивыми и максимальными жидкостными термометрами. Ленивый термометр представляет собой ртутный термометр, заключенный в металлическую оправу. Нижняя часть оправы имеет форму баллона и в скважине заполняется водой. В заданном интервале прибор выдерживают 10-15 мин. При извлечении прибора из скважины вода, находящаяся в баллоне, некоторое время сохраняет показания прибора без изменения. Для повышения инертности прибора в баллон может закладываться термоизоляционный материал (пробковые опилки, войлок, вата). Максимальные термометры также ртутные, но в отличие от ленивых могут измерять только максимальную температуру. Особенность конструкции максимального термометра состоит в том, что ртуть поднимается из баллона через очень маленькое кольцевое пространство между тонким капилляром и вставленной в него иглой. С повышение температуры увеличивается объем ртути, и она проталкивается через кольцевое пространство. При понижении температуры сил веса ртути недостаточно для самостоятельного ее возвращения в баллон. Поэтому до встряхивания термометра его показания не уменьшаются. Для защиты термометра от повреждений его помещают в металлическую гильзу. В верхней и нижней части гильзы имеются проушины, позволяющие соединить 2-3 прибора (для получения средних значений) и одновременно опустить их в скважину на тросике.

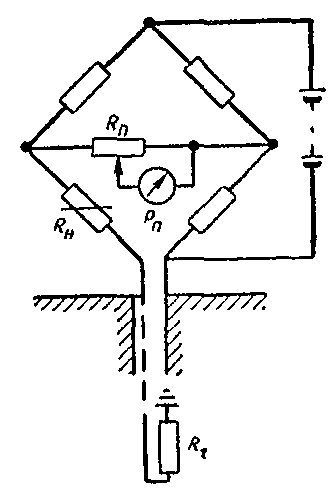

Перед спуском прибора в скважину производят его охлаждение до температуры, несколько ниже предполагаемой на глубине замера. Максимальные термометры обычно применяют при замерах температуры в глубоких скважинах. При этом их часто опускают в одном корпусе с глубинными манометрами. В практике гидрогеологических исследований наиболее часто применяются ртутные термометры марок: ТП, ТМ, ТЛ, ТР. При глубоком роторном бурении нашел широкое применение глубинный термометр ТГИ-1 с многовитковой трубчатой пружиной.. По конструкции он сходен с глубинным манометром МГИ-1. Существенное отличие состоит лишь в том, что у глубинного термометра ТГИ-1К многовитковой трубчатой пружине подключен термобаллон с рабочей жидкостью (толуолом), объем и давление которой изменяются пропорционально изменяющейся температуре. Большим распространением пользуются электрические термометры сопротивления, опускаемые в скважину на одножильном или трехжильном кабеле. Датчики этих приборов имеют малые размеры, что позволяет производить замеры по всему стволу скважины.. Вторичные приборы могут быть не только показывающими, но и регистрирующими и находятся на поверхности в каротажной станции. Принципиальная схема глубинного термометра сопротивления, опускаемого в скважину на одножильном кабеле, показана на рис. 1.14. Электрическая схема прибора основана на принципе неравновесного моста сопротивления. Три плеча моста смонтированы на панели каротажной станции, частью четвертого плеча (Rt) является обмотка чувствительного элемента, находящегося внутри электротермометра, опускаемого в скважину на кабеле. Для быстрого восприятия температуры окружающей среды чувствительный элемент представлен тонко стенной металлической трубкой небольшого диаметра, в которой размещено сопротивление из медной проволоки, имеющей высокий температурный коэффициент. Сопротивление проводника чувствительного элемента Rt с изменением температуры определяется следующим равенством: где Rt – сопротивление при измеряемой температуре; R0 – сопротивление при начальной температуре; t – измеренная температура, 0С; α – температурный коэффициент электрического сопротивления; для мели α=0,0004; t0 – начальная температура, 0С. Замер температуры обычно производят при спуске электротермометра, чтобы избежать искажений, могущих возникнуть в результате последующего перемешивания раствора. Скорость спуска прибора должна быть согласована со скоростью восприятия термометром температуры окружающей среды. Термометр скважинный Т7. Предназначен для термометрии скважин глубиной до 12 км с максимальной температурой до 250 0С и наибольшим гидростатическим давлением 150 МПа. Термометр с блоком термометрии Б5 рассчитан на работу в составе серийно выпускаемых каротажных станций. Измерения термометром производятся с применением одножильного бронированного каротажного кабеля, обеспечивающего работу в условиях глубоких и сверхглубоких скважин. В термометре применена телеизмерительная система с частотной модуляцией. |