Часть 1. Исследования в скважинах. Исследования и специальные работы в скважинах

Скачать 2.36 Mb. Скачать 2.36 Mb.

|

|

Основные характеристики прибора Э7:

Прибор Э9.Предназначен для проведения измерений кажущихся сопротивлений за три спуска-подъема в интервале исследования тремя фокусированными зондами: Э9Б – большого радиуса исследования, Э9С – среднего радиуса исследования, Э9М – малого радиуса исследования. При отдельном спуске прибора производится регистрация диаграммы ПС. Измерения проводятся в скважинах глубиной до 7000 м и с максимальной температурой 200 0С, с наибольшим гидростатическим давлением 120 МПа, заполненных проводящей промывочной жидкостью. Прибор рассчитан на работу в составе серийно выпускаемых автоматических каротажных станций, укомплектованных блоками частотной демодуляции Б1, управления Б2 и логарифмических преобразователей Б4. В приборе применена телеизмерительная система с тремя каналами, имеющими частотную модуляцию и частотное разделение одним гальваническим каналом. Средние значения несущих частот в каналах 7,8 и 25 кГц. В приборе для измерения КС используется принцип раздельной передачи сигналов, пропорциональных потенциалу центральной группы электродов и току через центральный электрод по независимым измерительным каналам с последующим получением на поверхности значений логарифма кажущегося сопротивления с помощью блока логарифмических преобразователей Б4. Диапазоны измерения КС:

Показатели прибора Э9:

Прибор МБК. Предназначен для исследования нефтяных и газовых скважин методом бокового микрокаротажа с одновременным измерением диаметра скважин. Работает с одножильным каротажным кабелем длиной до 6000 м и с любой каротажной станцией, имеющей унифицированный источник питания УИП-К (УБК-1) и измерительную панель частотной модуляции (ИПЧМ). Применение управляемого прижимного устройства и малый диаметр значительно улучшают проходимость прибора в скважине. На одном рычаге прижимного устройства прибора крепится башмак 2 бокового микрокаротажа, на другом – безэлектродный башмак. Зондовое устройство башмака 2, представляющий собой центральный А0 и окружающий его экранный АЭ электроды, разделенные изоляционным промежутком, прижимается к стенке скважины рычагом 3, который служит одновременно токовым электродом В. Прибор снабжен устройством включения 9. Для включения прибора на заданной глубине скважины в него вмонтирован тензометрический датчик давления. В нижней части прибора расположен быстросъемный блок регистрации сигнала на магнитную проволоку.  При измерении фокусированный ток центрального электрода А0, изменяющийся в зависимости от удельной электропроводности пород, усиливается в предварительном усилителе 12, расположенном непосредственно в башмаке зонда, и поступает на вход основного усилителя-детектора 13, размещенного в корпусе скважинного прибора. Усиленный и выпрямленный сигнал преобразуется частотно-импульсным модулятором 14. При измерении фокусированный ток центрального электрода А0, изменяющийся в зависимости от удельной электропроводности пород, усиливается в предварительном усилителе 12, расположенном непосредственно в башмаке зонда, и поступает на вход основного усилителя-детектора 13, размещенного в корпусе скважинного прибора. Усиленный и выпрямленный сигнал преобразуется частотно-импульсным модулятором 14. Пропорциональность выходной частоты преобразователя частному от деления силы тока I0 на разность потенциалов ΔU между экранным электродом АЭ и корпусом скважинного прибора В обеспечивается схемой компенсации 15. Частотно-модулированные импульсы поступают на усилитель 16 и в блок магнитной регистрации 1 через регулятор скорости протяжки магнитной проволоки. Зонд питается синусоидальным током частотой 300 Гц от генератора 11. _________________________________________________ Рис. 1.7. Схема автономного комплексного прибора АМБК-ИПТ. Наземная панель воспроизведения предназначена для преобразования магнитной записи в каротажные диаграммы. Она состоит из усилителя сигнала 2, формирователя импульсов 3 и фильтра 4. В панели имеются вспомогательные устройства: калибровочный генератор 8 для формирования стандарт-сигнала, стабилизатор скорости протяжки диаграммной бумаги 6 регистратора Н-361 5 и устройство для зарядки аккумуляторной батареи скважинного прибора 7. Основные показатели:

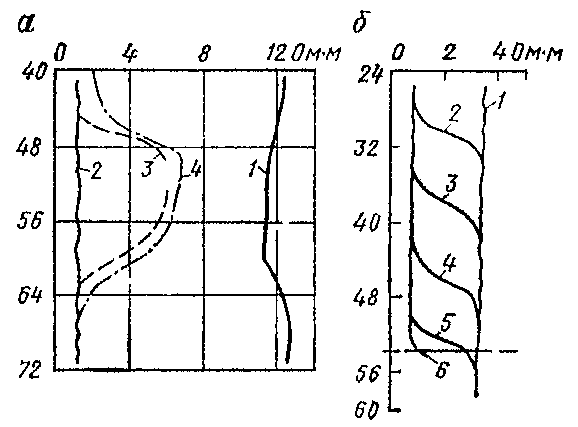

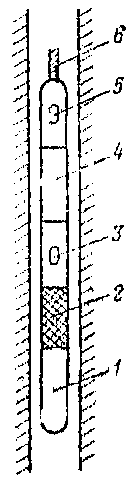

1.4.2. Радиоактивный каротаж Радиоактивный каротаж используется для исследования ядерных процессов естественно и искусственно созданного полей радиоактивности в горных породах в околоствольной среде. Естественная радиоактивность горных пород обусловлена наличием в них очень незначительного количества радиоактивных элементов (изотопов). Как правило, глины и глинистые породы являются более радиоактивными, чем песчаники и известняки, и излучают большее число гамма-квантов. На кривой гамма-каротажа (ГК) в большинстве случаев выделяются пласты глин и глинистые коллекторы, то есть гамма-каротаж в первом приближении можно считать каротажем глинистости, а глины не являются коллекторами, и их включение ухудшает коллекторские свойства. При облучении горных пород точечным источником быстрых нейтронов, например, полониево-бериллиевым, нейтроны, неоднократно сталкиваясь с ядрами других элементов, постепенно теряют свою энергию, замедляются и захватываются ядрами элементов горной породы или флюида. При этом происходит возбуждение ядра и излучение одного или нескольких гамма-квантов. Благодаря тому, что масса электрона равна массе ядра водорода (протона), в водородсодержащей среде (коллекторе, насыщенном водой, нефтью) происходит быстрое замедление нейтронов. Регистрация замедленных нейтронов (нейтронный каротаж НК) или вторичных, вызванных гамма-излучений (нейтронный гамма-каротаж НГК) по стволу скважины позволяют выделить пласты-коллекторы (водородсодержащие породы). При соответствующем градуировании аппаратуры в среде с известной пористостью появляется возможность по НК и НГК определить пористость выделенных коллекторов в процессе каротажа. Некоторые элементы, например, хлор, обладают аномальным сечение захвата тепловых нейтронов, излучая при этом несколько гамма-квантов, что используется для выделения хлорсодержащих интервалов, насыщенных минерализованной водой. Это свойство представляет практический интерес для установления водонефтяного контакта в водоплавающей части залежи нефти.  _____________________ Рис. 1.8. Резистивиметрические кривые при наличии поглощающей зоны: а – при естественном уровне фильтрации; б – при продавливании раствора; 1, 2, 3, 4, 5, 6 – последовательность регистрации кривых Использование источников гамма-квантов (например, радиоактивного изотопа кобальта) для облучения горной породы и регистрации рассеянных гамма-квантов на некотором расстоянии от источника (около 30-40 см) в виде кривой гамма-гамма-каротажа (ГГК) позволяет исследовать пласт по объемной плоскости (плостностной каротаж). Объемная плотность пересчитывается в пористость. Стандартные методы радиоактивного каротажа включают в себя гамма-каротаж и нейтронный гамма-каротаж. Сущность гамма-каротажа заключается в регистрации вдоль ствола скважины интенсивности естественного гамма излучения горных пород. Поглощающие горизонты, как правило, отличаются низкой естественной гамма-активностью. Нейтронный гамма-каротаж заключается в регистрации по стволу скважины вторичного (нейтронного) гамма-излучения, возникающего при бомбардировке пород нейтронами. Интенсивность нейтронного гамма-излучения определяется прежде всего содержанием в породе водорода и, следовательно, воды. Поэтому диаграммы НГК в совокупности с диаграммами ГК и другими исследованиями позволяют более уверенно выделить водоносный (поглощающий) горизонт. Однако в целом надежность ГК и НГК как методов выявления поглощающих зон невелика. Возможно изучение поглощающих зон с использованием радиоактивных изотопов и аппаратуры для гамма-каротажа. Существуют два вида исследований: 1) определение интервалов поглощения радиоактивных изотопов, растворенных в нагнетаемой воде, или определение интервалов отфильтровывания твердой фазы суспензии, являющейся носителем радиоактивных изотопов; 2) выделение интервалов поглощения нагнетаемой воды и определение количества поглощаемой воды отдельными интервалами по скорости ее движения в стволе. Метод активированной суспензии заключается в том, что сначала регистрируют кривую ГК до закачки в скважину суспензии, а затем – после закачки и задавки в пласт. Характер изменения радиоактивности на стенках скважины позволяет не только выявить мощность поглощающей зоны, но и определить ее строение (поглотительную способность пласта по мощности). Поглощающую зону можно четко выделить только в породах высокой адсорбционной способности, а это приводит к повышению радиоактивности пласта в течение длительного времени, несмотря на последующие закачки чистой воды. Методы, основанные на определении скорости движения воды в стволе скважины, заключаются в выбросе в скважину порции радиоактивного изотопа и измерении времени ее перемещения по заданному расстоянию до счетчика аппаратуры ГК. При небольших скоростях движения нагнетаемой воды в стволе с помощью одной порции изотопов можно определить скорость в нескольких интервалах ствола. Применения радиоактивных изотопов связано с особыми предосторожностями и в практике разведочного бурения находит весьма ограниченное применение. Прибор Р7. Предназначен для исследования нефтяных и газовых скважин глубиной до 10 км с максимальной температурой 250 0С и наибольшим давлением 150 МПа. Прибор рассчитан на работу в составе серийно выпускаемых каротажных станций, укомплектованных измерительной панелью радиоактивного каротажа 1Р4-1П. Прибор Р7 обеспечивает за один спуск-подъем измерение естественной радиоактивности горных пород (ГК) и объемного влагосодержания по отношению показаний двух зондов нейтронного каротажа (2ННК). Измерения проводятся с применением одножильного или трехжильного бронированного каротажного кабеля и ампульного источника быстрых нейтронов любого типа с выходом нейтронов не менее 5 • 108 с-1 . Диапазон измерения объемного влагосодержания (пористости) горных пород 0-40%. Предел допускаемой основной погрешности 10%. Предел допускаемой дополнительной температурной погрешности 1% на каждые 50 0С. Потребляемая мощность 3,5 Вт. Диаметр прибора 90 мм, масса 60 кг. Р  ис. 1.9. Схема установки радиоактивного каротажа: ис. 1.9. Схема установки радиоактивного каротажа:1 – нейтронный источник; 2 – фильтр; 3 – детектор НГК; 4 – электронный блок; 5 – детектор ГК; 6 – кабель ____________________________________________________________________________ Прибор РК1-841.Предназначен для измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения каналами ГК, НГК и для регистрации плотности потока тепловых нейтронов каналом НК-Т. Прибор представляет собой двухканальный радиометр интегрального счета. Двухканальная телеизмерительная система, блок питания и детекторы радиоактивного излучения помещены в охранный кожух прибора, выдерживающий давление до 150 МПа. Телеизмерительная система прибора позволяет передавать по кабелю к наземной регистрирующей аппаратуре импульсы информации с минимальными искажениями Прибор рассчитан на работу в составе серийно выпускаемых каротажных станций, укомплектованных измерительной панелью радиоактивно каротажа 1Р4!П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||