Часть 1. Исследования в скважинах. Исследования и специальные работы в скважинах

Скачать 2.36 Mb. Скачать 2.36 Mb.

|

|

Федеральное агентство по образованию Сибирский Федеральный университет  В.И. Зварыгин Исследования и специальные работы в скважинах Учебное пособие Красноярск СФУ 2011

1.1. Введение Сооружение скважин – сложный трудоемкий процесс, нередко связанный с различного рода осложнениями и авариями. Борьба с осложнениями и авариями – важнейшая и трудно решаемая проблема. От решения этой проблемы во многом зависит технический прогресс при бурении геологоразведочных скважин, повышение производительности труда, снижение себестоимости одного погонного метра. Для успешной борьбы с осложнениями необходимо знать местоположение и характер осложненной зоны, ее мощность, проницаемость, скважность, пластовое давление и ряд других показателей, дающих возможность объективно оценить зону осложнения с точки зрения предстоящих тампонажных работ. Успех буровых работ во многом будет обусловлен правильным выбором методов исследований в скважине, методов профилактики и устранения осложнений. Правильность выбора метода и их реализации связаны с правильным трактованием процессов в зоне осложнений как в процессе бурения, так и в процессе тампонажных работ. Сложность решения проблемы обусловлена многообразием горно-технических условий. Это практически исключает универсальность какого-то одного решения, однако общий подход должен включать в себя комплекс обязательных операций: изучение зоны осложнения, ее оценка, выбор способа борьбы с осложнениями и авариями, реализация принятого способа, контроль результатов работ. Решение этой проблемы рассматривается в курсе «Исследования и специальные работы в скважинах». Курс «Исследования и специальные работы в скважинах» является одной из профилирующих дисциплин для студентов специальности «Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых». Он базируется на физике, гидравлике, физхимии, технических дисциплинах и является продолжением курса «Бурение скважин на твердые полезные ископаемые». Курс предназначен для обучения студентов основам правильной организации труда при бурении скважин в осложненных условиях. Избежать осложнений и связанных с ними аварий можно только при их соответствующей профилактик и изучении геологической и гидрогеологической обстановки в скважине. Исследования в скважинах производятся буровым персоналом как совместно с геофизиками и гидрогеологами, так и самостоятельно. Основные направления исследований: выявление зон осложнений, наличие зон водопоглощений (их количества, мощности, строения, проницаемости, размеров каналов, солевого состава пластовых вод) и замеры конфигурации скважины (глубины, диаметра скважин). По результатам исследований в ГТН должны отмечаться: фактический геологический разрез, зоны осложнений, конфигурация скважин. Способы упрочнения и кольматации скважин. В зависимости от геологических и гидрогеологических условий в современной практике бурения скважин для укрепления стенок скважин применяют следующие способы: в скальных карстовых, сильнотрещиноватых, трещиноватых и слаботрещиноватых породах – цементацию скважин; в скальных тонкотрещиноватых и пористых водоносных породах – смолизацию и силикатизацию; в крупнообломочных и гравийно-галечниковых водоносных породах - цементацию; в рыхлых мелкообломочных и песчаных водоносных породах – смолизацию и силикатизацию. Для кольматации трещин и снижения водопроницаемости горных пород, когда не требуются их укрепления, применяют: в скальных кавернозных и трещиноватых породах – глинизацию и битумизацию; в скальных тонкотрещиноватых породах – силикатизацию; в крупнообломочных и гравийно-галечниковых породах – глинизацию и битумизацию; в рыхлых мелкообломочных и песчаных породах – силикатизацию. Наиболее освоенным и распространенным как для закрепления горных пород, так и для кольматации трещин в скважинах получил способ цементации. Основные его преимущества заключаются в технологической простоте, удобстве применения и высокой надежности способа. Этот способ более экономичен по сравнению с другими способами. Цементация осложненной зоны успешно применяется при тампонировании трещин с раскрытием более 0,1 мм и скорости фильтрации подземных вод по трещинам до 600 м/сут. при любых гидростатических напорах. Способ смолизации применяют для укрепления стенок скважин и повышения водонепроницаемости мелкообломочных и песчаных, а также тонкотрещиноватых и пористых скальных пород. Этот способ заключается в нагнетании в трещины и поры растворов смол (в основном карбамидных) с последующем отверждением их растворами кислот. При их взаимодействии образуется прочная масса. Горная порода приобретает достаточно высокую прочность порядка 20-40 кгс/см2. Водные растворы карбамидных смол имеют низкую вязкость, близкую к вязкости воды, что обеспечивает высокую проникающую способность и позволяет закреплять водоносные пески с коэффициентом фильтрации менее 2 м/сут. Горные породы, закрепленные карбомидными смолами, имеют высокую стойкость в кислых средах с pH = 3-6 и в щелочных средах с pH = 8-13. Способ силикатизации применяют для крепления и повышения водонепроницаемости скальных тонкотрещинноватых и пористых пород, а также рыхлых мелкообломочных, песчаных пород. Он заключается в нагнетании в трещины и поры осложненной зоны одного или двух растворов. При однорастворной силикатизации производят нагнетание силиката натрия с добавкой фосфорной или кремнийфтористоводородной кислоты. При двурастворной силикатизации производят поочередное нагнетание в трещины и поры растворов силиката натрия и хлористого кальция. Время гелеообразования (твердения) в зависимости от концентрации растворов от 1 до 16 часов. Двухрастворную силикатизацию применяют для закрепления песков с коэффициентом фильтрации от 2 до 80 м/сут, а однорастворную для закрепления песчаных пород - плывунов с коэффициентом фильтрации от 0,5 до 2 м/сут. Этот способ при наличии углекислотных подземных вод вследствие их агрессии применять нельзя. Способ глинизации и полимеризации заключается в нагнетании в трещины и пустоты осложненной зоны глинистых или чаще глиноцементных суспензий с наполниителями и другими добавками, улучшающими свойства суспензии и ускоряющими их коагуляцию. Этот способ применяют (для кольматации) трещин только в тех случаях, когда не требуется укрепление стенок скважин, а требуется только предотвратить потерю промывочной жидкости. Способ горячей битумизации применяют для кольматации трещин и пор трещинноватых и гравийно-галечниковых горных пород для предотвращения потерь промывочной жидкости. При этом способе в поры и трещины через скважину нагнетают разогретый до 200 0С битум, доставленный в контейнерах. Для сохранения высокой температуры битума при нагнетании применяют специальные устройства для электроподогрева. Способ можно применять при высоких скоростях фильтрации подземных вод (более 600 м/сут) и при высокой их агрессивности. Недостатки способа: большая усадка при остывании битума, способность течь при длительном воздействии напорных подземных вод с давлением свыше 4 кгс/см2, трудность проникновения битума в мелкие трещины шириной менее 0,2 мм, сложность применяемого оборудования, трудность разбуривания битума, прилипаемость к инструменту. Помимо перечисленных выше способов в практике бурения для кольматации трещин применяют различные полимерные растворы, скоагулированные электролитами и ряд комбинаций перечисленных выше способов тампонирования. К способам упрочнения горных пород, основанными на влиянии физических полей, относят также электрохимическое упрочнение, замораживание и обжиг. Электрохимическое упрочнение глинистых пород основано на использовании постоянного электрического тока, пропускаемого через эти породы и глиноцементные тампонажные смеси. При пропускании тока в тампонажной смеси происходят различные процессы: электролиз, электроосмос и другие процессы. В результате коагуляции частиц и их кристаллизации образуется прочная масса. Способ тампонирования заключается в следующем. В скважину на бурильных трубах опускают колонковые трубы, длиной соответствующей мощности осложненной зоны. В затрубное пространство нагнетают тампонажную смесь. Производят электрообработку смеси. При этом трубы перемещают вверх и вниз на небольшое расстояние. Полярность электрода трубы меняется через 15-20 минут. Продолжительность электрообработки – 1 ч. Термическое упрочнение горной породы производят в песках и глинистых породах за счет их плавления и спекания. Существует два способа термического упрочнения. Первый заключается в нагнетании в пористую породу горячего воздуха, нагретого до 600-900 0С в специальных нагревательных агрегатах. При температуре 700-9000С породы приобретают свойства кирпича. Радиус упрочнения вокруг скважины 1-1,5 м. Второй способ заключается в сжигании в скважине горючих материалов. Порода, упрочненная таким способом, в 2-3 раза повышает свою прочность. Плывуны можно упрочнять электроплавлением с помощью электронагревателя, спускаемого в скважину, создающего температуру в скважине через 10 мин до 25000. Прочность горной породы увеличивается до 430 кгс/см2. Замораживание применяют, когда водонасыщенным породам требуется создать временныю прочность и водонепроницаемость Сущность метода заключается в использовании охлажденной до 10-20 0С промывочной жидкости, которая, циркулируя в скважине, замораживает воду в горной породе. В качестве промывочной жидкости в США применяют керосин, охлажденный сухим льдом до температуры -84-100С. В отечественной практике для замораживания горной породы используют жидкий азот с температурой -1960С, транспортируемый в зону осложнения в теплоизолированной колонке. В Красноярском филиале СНИИГГ и МСа разработан термохимический способ изоляции проницаемых пластов, заключающийся в закачивании в поглощающий горизонт термосолевых составов, которые, остывая в пласте до температуры кристаллизации смеси, закупоривают каналы ухода бурового раствора. Тампонажные составы относятся к истинным растворам и обладают высокой проникающей способностью, отличаются технологичностью и простотой приготовления. Весь процесс приготовления состоит из растворения хлористого кальция и добавки (полимерной или сульфатной) в воде. Полимеры (КМЦ или ПАА) и сульфат алюминия добавляют в раствор хлористого кальция для повышения прочности и устойчивости к размыву и растворению кристаллогидратов хлористого кальция. При растворении хлористого кальция температура раствора повышается до 700С и выше. Тампонажный состав: 56,5 % CaCl2, 32,9 - 41,4 % воды с добавкой полимера (КМЦ – 2,8 % или ПАА – 2,1 %) или сульфата (Al2(SO4)3 - 4,4 %) после кристаллизации хлористого кальция характеризуется полным отсутствием свободной (несвязанной) воды, а образующийся тампонажный камень устойчив к размыву и растворению промывочными жидкостями. 1.2. Методы исследований поглощающих зон в скважинах Существующие методы исследования в скважинах можно разделить на прямые и косвенные, которые в свою очередь могут быть подразделены следующим образом: I. Наблюдения, проводимые в процессе бурения: 1) механический каротаж (наблюдения за механической скоростью бурения); 2) наблюдения за наличием и интенсивностью ухода жидкости в процессе бурения; 3) наблюдения за уровнем жидкости в скважине и в процессе бурения (динамическом уровне); 4) наблюдения за уровнем жидкости в скважине при отсутствии циркуляции (статическом уровне); 5) наблюдения за состоянием керна; 6) наблюдения за выбуренной породой. II. Специальные исследования в скважинах: 1) геофизические; 2) гидродинамические а) исследования поглощающих зон методом кратковременных установившихся закачек; б) исследование скважины при неустановившемся режиме фильтрации; в) комбинированные; 3) комбинированные (расходометрия). Исследования скважин при неустановившемся режиме фильтрации включают: а) прослеживание падения уровня жидкости в скважине; б) исследование скважин испытателями пластов. 1.3. Наблюдения, проводимые в процессе бурения. Наиболее простыми и доступными являются наблюдения, проводимые в процессе бурения. Все приведенные выше исследования дают информацию различной детальности и надежности. Различна и сложность их выполнения. Ряд наблюдений элементарно прост, доступен, не требует особой квалификации, но дает ограниченную информацию. Это не значит, что такими исследованиями можно пренебречь, так как они редко позволяют существенно дополнить результаты сложных трудоемких исследований, сократить время на их выполнение, сэкономить материалы. Кроме того, наблюдения, проводимые регулярно, в обязательном порядке, дисциплинируют буровой персонал, прививают ему чувство ответственности и причастности к исследовательской работе, выполняемой в бурении. Механический каротаж. Наблюдения за механической скоростью бурения позволяют судить об изменении физических свойств разбуриваемой породы, то есть дают возможность при определенных условиях судить о размерах трещин поглощающего пласта. Наиболее полные данные будут получены при горизонтальном расположении трещин. В совокупности с керном результаты механического каротажа резко повышают достоверность выводов. Механическая скорость бурения является сложной функцией параметров режима бурения, типа породообразующего инструмента и свойств (буримости) породы. Обычно в районе работ поглощающие интервалы приурочены к определенным породам с известной буримостью. Изменение механической скорости бурения будет свидетельствовать об изменении свойств породы и в первую очередь появлении трещинноватости. Механическим каротажем можно ориентировочно оценить максимальное раскрытие каналов путем сопоставления механической скорости бурения до вскрытия зоны поглощения с механической скоростью в процессе ее разбуривания. Приращение механической скорости в процентном выражении служит критерием оценки раскрытия поглощающих каналов. Бурение в зонах поглощения с раскрытием каналов ухода промывочной жидкости более 20 мм сопровождается «провалами» бурового инструмента, что особенно интересно, так как прямо свидетельствует о наличии тяжелых для изоляции трещин. При колонковом бурении в зонах, выделенных механическим каротажем, дополнительно просматривают и анализируют керн. Таким образом, механическим каротажем можно не только предварительно выделить зону поглощения, но и ориентировочно оценить раскрытие каналов ухода. Последние требуют большого объема предварительных исследований в районе работ и соответствующей подготовки бурового персонала.. Наблюдения за наличием и интенсивностью ухода жидкости в процессе бурения производят по уровню жидкости в приемных емкостях. Для этого емкости должны быть оборудованы рейками с делениями. Наблюдения на скважинах за интенсивностью расхода промывочной жидкости при бурении поглощающих горизонтов показали, что расход жидкости в процессе бурения не остается постоянным. По мере углубления в поглощающий горизонт расход растет до тех пор, пока проницаемый интервал не будет вскрыт полностью. Через некоторое время при продолжении бурения устанавливается примерно постоянный расход жидкости. По диаграмме глубина-расход промывочной жидкости можно довольно точно зафиксировать глубину начала поглощения и характер его проявления в процессе бурения. Этот метод дает неплохие результаты при частичных поглощениях, переходящих в полные. Однако при незначительной интенсивности поглощение можно пропустить. Необходимо учитывать естественную убыль промывочной жидкости в приемной емкости вследствие углубки скважины и естественных потерь при выполнении спускоподъемных операций. При наличии в скважине ранее изолированных поглощающих интервалов этими наблюдениями нельзя надежно установить вскрытие новой поглощающей зоны. В сочетании с другими методами удается интерпретировать и такие случаи. Периодичность наблюдений будет зависеть от подачи насоса и вместимости природных емкостей. При отсутствии поглощения можно считать приемлемой частоту, которая определится временем опорожнения природных емкостей при принятой подаче насоса на Наблюдения за уровнем жидкости в скважине в процессе бурения (циркуляции)производят для оценки интенсивности полного поглощения. Ранее говорили о том, что деления на полные и катастрофические поглощения условны. Полные поглощения с различными динамическими уровнями или одинаковой мощности проницаемой зоны и равной подачей насоса неравноценны по сложности предстоящих работ. Даже не зная мощности поглощаемой зоны, по одному динамическому уровню можно ориентировочно оценить поглощение. Динамический уровень определяется при выключенном станке с помощью хлопушки или электрического уровнемера. Более надежные результаты дает электроуровнемер. Если по каким-либо причинам использовать приборы не удается, то установившийся уровень можно замерить по границе сухих и смоченных бурильных труб. При нечеткой границе рекомендуется залить в скважину 1-2 литра отработанного масла. Желательно, если позволяют условия, провести дополнительные наблюдения за динамическим уровнем при измененной подаче насоса. Полученные результаты обязательно заносят в буровой журнал. Наблюдения за уровнем жидкости в скважине при отсутствии циркуляциипроизводят, главным образом, для определения статического уровня вскрытого поглощающего горизонта, который вследствие незначительной интенсивности пропущен и не проявляет себя существенно в процессе бурения. Уровень измеряют хлопушкой или электроуровнемером после подъема и перед спуском бурового инструмента. Если уровень жидкости, замеренный перед спуском инструмента, меняется по сравнению с предыдущим измерением, то это свидетельствует о наличии в скважине проницаемого горизонта. В случае, когда скважиной вскрыт проявивший себя поглощающий горизонт, такие измерения выполняют для определения его статического уровня. Изменение величины ранее постоянного уровня жидкости в скважине свидетельствует о вскрытии еще одного проницаемого пласта. В таком случае о статическом уровне жидкости в скважине можно говорить лишь условно, так как на самом деле измеряемый уровень является динамическим, совокупным для двух проницаемых горизонтов. Его величина обусловлена соотношением пластовых давлений вскрытых поглощающих горизонтов и их проницаемостью. Наблюдения за состоянием керна позволяют с одной стороны определить трещинноватые интервалы в скважине и тем самым в совокупности с другими наблюдениями уточнить местоположение поглощающей зоны, с другой – оценить характер трещинноватости, а в ряде случаев и раскрытием трещин. Здесь особый интерес предоставляет возможность определения пространственного залегания трещин, что наряду с раскрытием чрезвычайно важно для правильного выбора реологических параметров тампонажных растворов. Состояние керна следует изучать сразу же после его извлечения, так как некоторые породы на поверхности быстро разлагаются. Наблюдения за выбуренной породой используют для оценки размеров каналов поглощения. Считается, что уход твердых частиц, содержащихся в промывочной жидкости, возможен в том случае, когда размеры каналов поглощающего пласта превышают размеры этих частиц. Если известны размеры частиц выбуренной породы, в которой встречаются проницаемые интервалы, то изменение при частичном поглощении содержания в промывочной жидкости частиц соответствующего размера (при той же механической скорости бурения) дает основание для оценки среднего раскрытия трещин. То же можно сказать и о полном поглощении. Если при бурении с полным уходом промывочной жидкости выбуренная порода не накапливается в скважине, то это свидетельствует о том, что вся она выносится в каналы поглощения. В практике бурения нефтяных и газовых скважин имеется отработанная методика оценки раскрытия каналов в пласте по фракционному составу выбуренной породы. Пробы отбирают в желобах перед вскрытием зоны поглощения, в процессе бурения в поглощающих горизонтах и после проведения изоляционных работ.

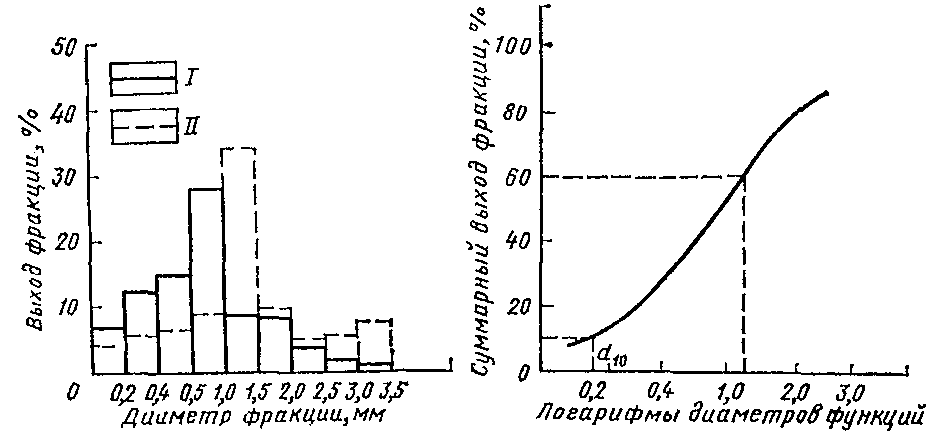

Отобранные пробы промывают водой до осветления и сушат до сыпучего состояния. Навески пробы просеивают через набор сит, результаты ситового анализа сводят в таблицу. На основании данных таблицы строят график распределения фракций по массе (рис. 1.1) и суммарную (интегральную) кривую (рис. 1.2). График распределения (см. рис. 1.1)показывает массовые выходы каждого размера крупности в данной пробе. Его строят в виде гистограмм (столбиковых диаграмм). На оси абсцисс откладывают размеры фракций, а на оси ординат – выход фракций в процентах. При этом основания прямоугольников по оси абсцисс для всех размеров принимают одинаковыми. Суммарные кривые (см. рис. 1.2) строят в полулогарифмических координатах: на оси абсцисс откладывают логарифмы диаметров фракций, на оси ординат – суммарный выход фракций в процентах. Графики, построенные по результатам ситового анализа выбуренной породы, которая отобрана до вскрытия поглощающего пласта и при бурении в интервале зоны поглощения или ниже нее, сопоставляют между собой. По характеру гистограммы и интегральной кривой определяют изменение фракционного состава выбуренной породы после вскрытия поглощающего горизонта, когда часть жидкости с забоя поднимается на поверхность, а другая часть со взвешенными частицами выбуренной породы поступает в каналы поглощающего пласта. Сопоставление гистограмм распределения фракций выбуренной породы до и после вскрытия зоны поглощения позволяет выявить характерные изменения фракционного состава. В качестве критерия используют средний размер крупных фракций, уносимых в трещины, по которому и судят о величине раскрытия. Указанные изменения должны быть значительными как по абсолютной величине, так и по относительному содержанию данной фракции. Обычно имеет место значительное уменьшение относительного содержания крупных фракций в условиях поглощения. В случае бурения скважины с полным поглощением и отсутствия пробки из выбуренной породы на забое размеры каналов поглощающего пласта оценивают по пробам, отобранным до вскрытия интервалов поглощения. При этом характерным размером выбуренной породы считают диаметр отверстий сита, через которые проходят 90% всей пробы. Его определяют по интегральной кривой. По изменению положения интегральной кривой на графике судят о том, какие фракции выбуренной породы преобладают в пробе. Кривая с большим содержанием мелких частиц расположена ближе к оси ординат. В случае скопления выбуренной породы на забое в качестве критерия предлагают использовать средний диаметр пробы. Предложенная методика трудоемка и малооперативна. Однако она представляет интерес с точки зрения формального подхода к определению размеров канала ухода промывочной жидкости. |