Часть 1. Исследования в скважинах. Исследования и специальные работы в скважинах

Скачать 2.36 Mb. Скачать 2.36 Mb.

|

|

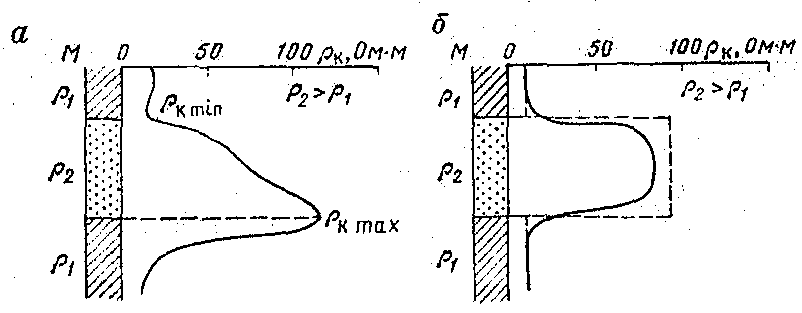

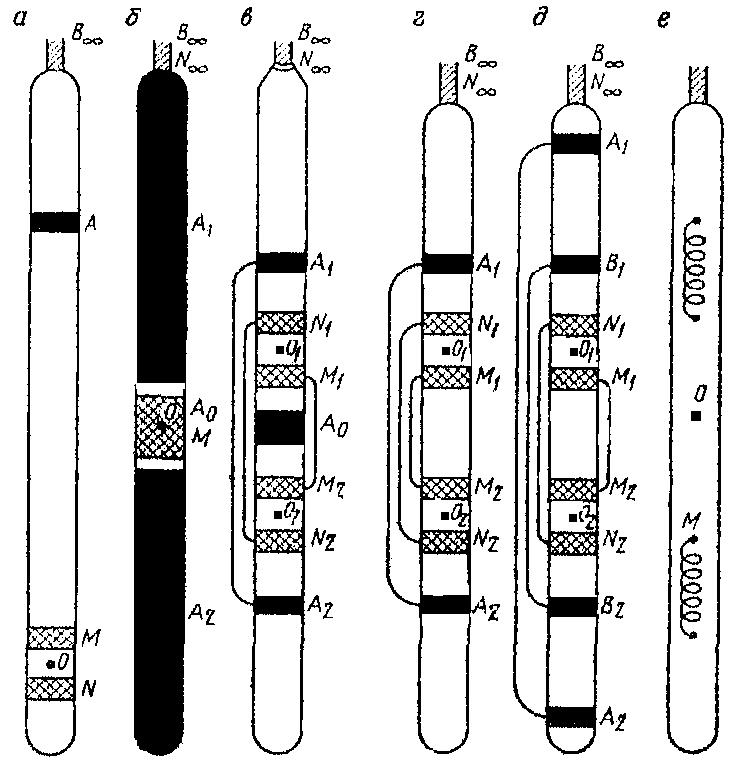

1.4. Исследование поглощающих зон геофизичес- кими методами 1.4.1. Стандартный электрический каротаж. Резистивиметрия. Приборы индукционного каротажа. Для дополнительного изучения геологии объема работ в разведочных скважинах в обязательном порядке проводят комплекс геофизических исследований, часть из которых используют специально для уточнения гидрогеологических условий. Как правило, геофизические исследования в качестве самостоятельного вида изучения зон поглощения не применяют, но они существенно дополняют информацию, полученную другими методами. Электрический каротаж – один из основных методов геологической документации скважины. Измерения проводятся непосредственно в скважине в естественном и искусственно созданном электрических полях. Основные измеряемые физические параметры: потенциал самопроизвольной поляризации (ПС) UПС и кажущееся удельное электрическое сопротивление (КС) ρ горных пород. Имеется несколько установок электрического каротажа. В обычной трехэлектродной установке измерение разности потенциалов, пропорциональное электрическому сопротивлению горных пород, проводится электродами M и N в поле, созданном токовым электродом А. Широко используется способ выделения коллекторов по признаку радиального градиента сопротивления при исследовании установками различной глубинности – боковое каротажное зондирование (БКЗ). Установки с фокусировкой тока путем выравнивания потенциалов центрального Ао и экранных электродов носит название зондов бокового каротажа БК. В зависимости от назначения зонды бокового каротажа имеют три, пять, семь и девять электродов точечной или удлиненной формы. Установки с малыми размерами электродов и расстояниями между ними (1-2 см) используются в микрозондах и зондах бокового микрокаротажа. Резистивиметр в отличие от этих установок экранирован от влияния горных пород и используется для измерения удельного сопротивления бурового раствора. Установки индукционного каротажа в отличие от обычных зондов не имеют гальванического контакта с исследуемой средой. Изменение кажущегося сопротивления пород осуществляется путем создания в околоскважинном пространстве высокочастотного электромагнитного поля и исследования его параметров путем измерения ЭДС в измерительной катушке зонда. Индукционный каротаж необходим в случае использования непроводящего электрический ток бурового раствора. Резистивиметрияпозволяет наблюдать за изменением удельного сопротивления раствора в скважине после искусственного повышения его минерализации. Можно использовать резистивиметрию и в том случае, когда естественное сопротивление закачиваемой в скважину жидкости отличается от сопротивления жидкости, наполняющей скважину. Для измерений применяют резистивиметр, который представляет собой трехэлектродный зонд, изолированный от внешней среды непроводящим корпусом. Известны два способа резистивиметрических исследований: наблюдения при естественном режиме и наблюдения при нарушенном режиме фильтрации подземных вод. При первом способе сначала находят удельное электрическое сопротивление подземной воды, для чего регистрируют первую резистивиметрическую кривую. Затем скважину промывают раствором поваренной соли повышенной концентрации. Последняя должна превышать концентрацию солей в подземных водах примерно в 33-4 раза. Часто промывку заменяют медленным протягиванием по скважин пористого мешка с солью. Тотчас после окончания этой операции снимают контрольную (фоновую) резистивимограмму. Через 10-15 мин замер повторяют. Так как подземные воды менее минерализованы, чем соленый раствор, находящий в скважине, места притоков проявляются на резистивимограммах повышенными сопротивлениями раствора. При этои с течением времени возрастает тем быстрее, чем выше скорость фильтрации подземного потока. Эта информация чрезвычайно важна для правильного выбора вида и рецептуры тампонажного раствора. Второй способ состоит в чередовании измерений с оттартываниями и наливами. Резистивиметрия отличается простотой исполнения и дает довольно четки границы поглощающей зоны, но при этом нужно знать заранее концентрацию солей в пластовой жидкости. Стандартный электрический каротажпозволяет определить и зарегистрировать два параметра: кажущееся удельное сопротивление пород (КС) и потенциал самопроизвольно возникающего в скважине электрического поля (ПС). Кажущееся сопротивление зависит от минерализации пластовых вод, от сопротивления промышленной жидкости, заполняющей поры и трещины пласта, и других факторов. В результате исследований получают кривую кажущегося сопротивления, по конфигурации которой можно выделить проницаемый пласт (рис. 3). При этом используют многочисленные палетки, составленные на основе более прочного материала. Метод собственной поляризации основан на изучении естественных электрических полей, самопроизвольно возникающих против различных пород при пересечении их скважиной. Поляризация может быть обусловлена фильтрационными процессами, что используется при интерпретации кривых ПС. На кривой ПС при пересечении границ различных пластов наблюдаются скачки. Отдельные пласты выделяются на кривой симметричными максимумами или минимумами.  Рис. 1.3. Характер кривых КС против пласта высокого сопротивления: а – градиент-зонд; б – потенциал-зонд. Метод выделения проницаемых пластов зависит от конкретных условий исследования. Например, известен метод, заключающийся в следующем: делают два замера ПС, один – при установившемся статическом уровне, другой – при доливе жидкости в скважине через устье. Показания против поглощающего пласта должны быть различными. Боковое каротажное зондирование (БКЗ) позволяет определять и записывать истинное удельное электрическое сопротивление породы, не искаженное проникновением промывочной жидкости или ее фильтрата. По типу полученной кривой БКЗ можно выделить проницаемый горизонт. Однако методика интерпретации данных для выделения поглощающих пластов еще несовершенна, так как при этом пока невозможно учесть все факторы, влияющие на поведение кривой БКЗ. Обычно эти кривые используют в комплексе с другими исследованиями. Приборы электрического каротажа. Приборы ряда Э рассчитаны на работу в составе серийно выпускаемых автоматических каротажных станций, укомплектованных блоком частотной демодуляции Б1 (см. рис. 1.4.), блоков логарифмических преобразователей Б; и блоком управления Б2. Измерения приборами ряда Э выполняются с применением одножильного (трехжильного) бронировано каротажного кабеля, обеспечивающего проведение исследований в глубоких скважинах. Прибор Э1.Предназначен для измерения кажущихся удельных сопротивлений пород зондами стандартного каротажа, бокового каротажного зондирования (БКЗ), трехэлектродного бокового каротажа (БК) и для обеспечения канала связипри передачи потенциалов самопроизвольной поляризации в скважинах глубиной до 7000 м и с максимальной температурой до 2000С, наибольшим гидростатическим давлением 120 МПа, заполненных проводящей промывочной жидкостью.  Рис. 1.4. Схема каротажных зондов: а – трехэлектродный груз-зонд; б – трехэлектродный бокового каротажа; в – семиэлектродный бокового каротажа; г и д – соответственнодивергентного и дифференциально-дивергентного каротажа; е – индукционного каротажа В приборе Э1 приведена телеизмерительная система с тремя каналами, с частотной модуляцией и обеспечивается выполнение комплаека исследований за четыре спуска-подъема в интервале исследований. Основные характеристики прибора Э1:

Прибор Э2.Предназначен для геофизических исследований скважин зондом бокового микрокаротажа, микрозондами и каверномером. Применяется для исследования открытых стволов скважин диаметром от 120 до 380 мм, заполненных промывочной жидкостью с удельным электрическим сопротивлением от 0,03 до 5 Ом • м, глубиной до 7000м, с максимальной температурой до 2000С и наибольшим давлением до 120 МПа. Измерения осуществляют с одножильным (трехжильным) бронированным каротажным кабелем, обеспечивающим исследования в глубоких скважинах. Основные диапазоны измерений прибора Э2:

Показатели прибора Э2:

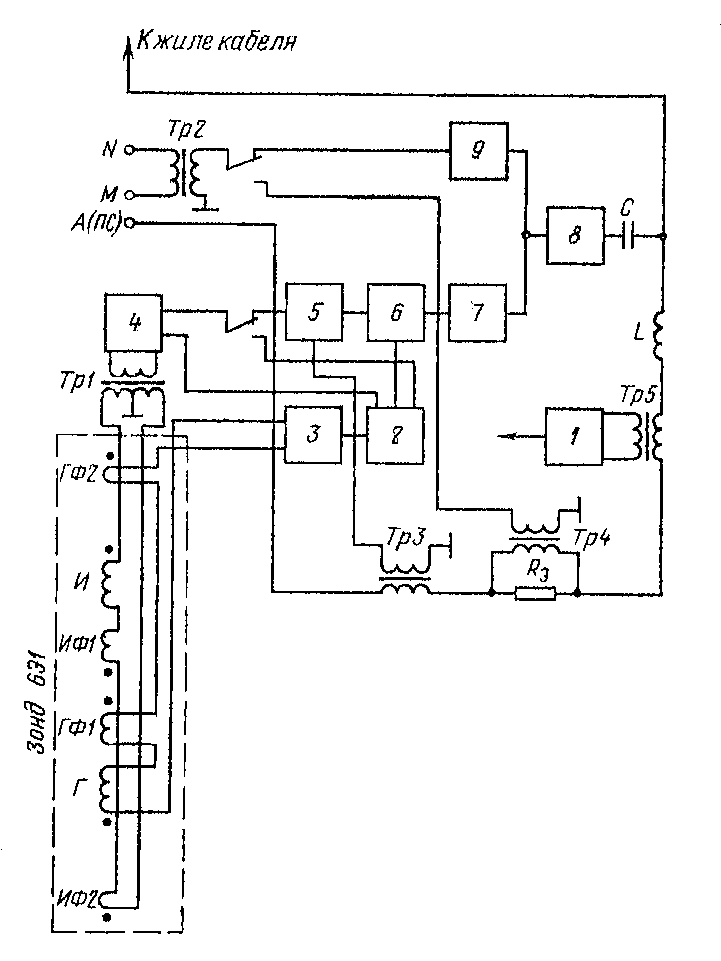

Прибор индукционного каротажа Э3.Предназначен для измерения потенциала самопроизвольной поляризации пород и кажущихся удельных сопротивлений зондом Э1 индукционного каротажа и потенциал-зондом. Прибор рассчитан на работу в глубоких скважинах с одножильным бронированным кабелем. В качестве поверхностного преобразователя применяется аппаратурная стойка с блоками частотной демодуляции, управления и логарифмических преобразователей. Запись кажущихся удельных сопротивлений пород производится регистратором каротажной станции в логарифмическом масштабе. Прибор (рис. 1.5) питается переменным током частотой 300 Гц. Питание электронной схемы прибора осуществляется от узла питания прибора 1. Ток питания, пройдя через индуктивность L, первичную обмотку трансформатора Тр5, резистор Rэ и первичную обмотку трансформатора Тр3 поступает на токовый электрод А потенциал-зонда N11M0,5A создавая в породе переменное электрическое поле с частотой 300 Гц. В среде с помощью катушек Г, ГФ1, ГФ2 генераторной линии индукционного зонда создается также переменное магнитное поле с частотой 20 кГц. Зонд питается от генератора 3. Разность потенциалов электродов M и N потенциал-зонда, пропорциональная кажущемуся удельному сопротивлению среды, посредством трансформатора Тр2 подается на вход частотного модулятора 9 (7,8 кГц) потенциал-зонда. Магнитное поле генераторных катушек потенциал-зонда создает в среде вихревые токи. Магнитное поле вихревых токов наводит в измерительных катушках И, ИФ1 и ИФ2 зонда ЭДС, активная составляющая которой зависит от удельной проводимости среды. ЭДС через трансформатор Тр1 поступает на вход предварительного усилителя 4 и далее на амплитудный модулятор 5, в котором происходит ее преобразование под действием управляющего напряжения частотой 300 Гц, снимаемого с трансформатора Тр3. Преобразованный сигнал поступает на вход фазочувствительного детектора 6, где выделяется составляющая частотой 300 Гц, пропорциональная активной составляющей ЭДС, наведенной в катушках измерительной линии зонда. Затем информационный сигнал частотой 300 Гц подается на вход частотного модулятора 7 (14 кГц) канала индукционного зонда. Опорное напряжение на фазочувствительный детектор 6 поступает из блока вспомогательных напряжений 2. С выходов модуляторов 9 и 7 частотно-модулированные сигналы потенциал- и индукционного зондов поступают на усилитель мощности 8, а затем через конденсатор по жиле кабеля на вход наземного преобразователя телеизмерительной системы. Здесь информационные сигналы, разделенные соответствующими канальными фильтрами, детектируются и через блок логарифмических преобразователей подаются на регистратор каротажной станции. В приборе Э3 применен симметричный нулевой индукционный зонд 6Э1 с внешней и внутренней фокусировкой. За один цикл исследований прибор обеспечивает следующий комплекс измерений: кажущихся сопротивлений потенциал-зондом N11M0,5А; потенциал самопроизвольной поляризации пород. Прибор производит запись кажущихся сопротивлений в логарифмическом масштабе.  Рис. 1.5. Функциональная схема прибора индукционного каротажа Э3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||