Лекция 1. История дерматовенерологии

Скачать 10.7 Mb. Скачать 10.7 Mb.

|

|

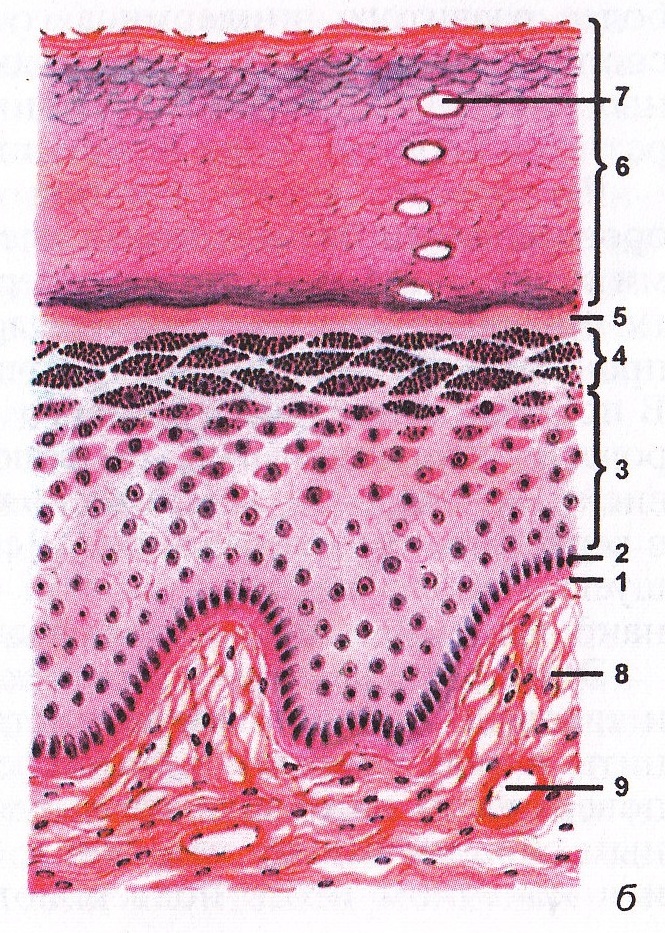

ИСТОРИЯ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ Кожные и венерические болезни относятся к древнейшей патологии рода человеческого и сопутствуют всем этапам его развития, приобретая иногда характер своеобразных эпидемий. Первые описания различных поражений кожного покрова и видимых слизистых оболочек были даны еще за несколько тысячелетий до нашей эры в Китае, Индии, Египте. Тогда же обсуждались возможные причины этих болезней, предлагались различные методы их лечения и профилактики. Естественно, что эти сведения с точки зрения современной научной медицины были крайне примитивными, но они сыграли необходимую роль в формировании дерматовенерологии как научной дисциплины. Позднее, в древние и средние века, учение о кожных и венерических болезнях получило развитие в трудах Гиппократа, Цельса, Галена, Авиценны в виде описания новых болезней, совершенствования методов их диагностики и лечения. Идентифицированы такие термины, как "герпес", "трихофития", "карбункул", "псориаз", "лепра", "эктима" и "гонорея". Получила развитие косметика. В средние века зафиксированы первые эпидемии лепры и сифилиса. Парацельсом предложена герминативная теория врожденного сифилиса. Переломным в развитии дерматовенерологии считается XVI век, когда на фоне общего развития науки и промышленности началось углубленное изучение структуры кожи, выпущено первое специальное руководство по кожным болезням (Меркуриалис, 1571), сделаны попытки унификации терминологии на основе клинических особенностей морфологических элементов сыпей. В конце XVIII века появились первые обстоятельные и обоснованные классификации кожных болезней (Пленк, 1776). С этого периода началось выделение дерматологии в самостоятельную клиническую дисциплину со своими методами диагностики и лечения. В XIX веке в Европе и Северной Америке появились первые научные дерматологические школы. Представителями английской школы выпущены обстоятельные руководства по дерматовенерологии (Уиллен, Вильсон), создан первый дерматовенерологический атлас (Бейтмен), введено понятие дермадрома и самостоятельного дерматоза (Пламб), выделены абсолютные признаки позднего врожденного сифилиса (Гатчинсон), описано много новых нозологий. Основатель французской дерматовенерологической школы Алибер разработал оригинальную классификацию дерматозов в виде дерева с ветвями, издал атлас и руководство по кожным болезням, описал ряд новых дерматозов. Казенав основал первый в мире специальный журнал по кожным и венерическим болезням (1843), описал красную волчанку. Французские дерматологи основную причину большинства кожных болезней видели в общих нарушениях обменных процессов (диатезах). Особое внимание было уделено изучению патогенеза и клиники сифилиса (в частности, Рикором разработана современная периодизация сифилитической инфекции). Французскими учеными созданы классические руководства по дерматовенерологии, цветные атласы с описанием новых групп дерматозов. В Париже был основан первый муляжный музей патологии кожи. Представители немецкой дерматологической школы, основателем которой является Гебра, много внимания уделяли изучению анатомии и патогистологии кожи (Унна, Ганс), биохимии и гистохимии дерматозов (Ротман, Маркионини), аллергии в дерматологии (Ядассон, Блох), болезням ногтей (Геллер). Немецкими дерматовенерологами описано много новых болезней кожи, издано уникальное 23-томное руководство по специальности. Большой вклад в развитие дерматовенерологии внесли ученые других национальных школ — американской, скандинавской, польской, венгерской. Появились описания сотен новых дерматозов, вышли десятки руководств и атласов по дерматовенерологии, организованы самостоятельные кафедры во всех университетах, стали проводиться международные сифилидологические и дерматологические конгрессы (I конгресс состоялся в Париже в 1889 г.), образованы научные медицинские общества дерматовенерологов (первые — в России в 1885 г., позднее во Франции и Германии). В конце XIX — начале XX веков благодаря успехам медицинских наук стал формироваться этиологический подход к изучению кожных и венерических болезней: открыты возбудители грибковых заболеваний, пиодермии, туберкулеза, сифилиса, созданы каузальные и патогенетические классификации кожных болезней. Отечественная дерматологическая школа Как и в других странах, развитие дерматовенерологии в России проходило по соответствующим историческим этапам — от примитивного эмпирического до современного научного. До середины XIX века дерматовенерология созревала в недрах народной и общей медицины. Имело хождение даже среди медицинской профессуры мнение о вреде для всего организма лечения кожных болезней. Не было специалистов-дерматовенерологов, не было отдельных лабораторий и стационаров для кожных и венерических больных, а преподавание дерматовенерологии велось в рамках внутренних и хирургических болезней. Для изучения кожных и венерических болезней с конца XVIII века использовались переводные иностранные руководства. В начале XIX века в связи с потребностями практической медицины в некоторых университетах и академиях России были образованы курсы кожных и венерических болезней, которые вели клиницисты общего профиля. В тот период дерматология и венерология еще не были объединены в одну дисциплину и преподавались отдельно. Известно, что Н. И. Пирогов в Петербургской медико-хирургической академии на кафедре хирургии читал лекции по венерическим болезням. Огромную роль в развитии отечественной дерматовенерологии сыграло открытие в 1869 г. специальных кафедр кожных и венерических болезней — в Москве, а затем в Петербурге. Первая в России кафедра дерматовенерологии была организована на медицинском факультете Московского университета (ныне Московская медицинская академия им. И. М. Сеченова). На базе этой кафедры началось формирование московской дерматологической школы. Одним из первых руководителей кафедры Н. П. Мансуровым на Девичьем Поле была построена первая в России клиника кожных и венерических болезней, по праву считающаяся Меккой российской дерматовенерологии. В год открытия (1895) клиника была признана лучшей в Европе. Истинным корифеем отечественной дерматовенерологии является яркий представитель московской школы А. И. Поспелов (1846—1916), заведовавший кафедрой и клиникой с 1892 до 1910 г. Он организовал Московское общество дерматовенерологов (носящее сейчас его имя), написал "Руководство к изучению кожных болезней", организовал в клинике первый и лучший в России муляжный музей, выполнил большое число научных работ, подготовил много талантливых последователей. После А. И. Поспелова кафедрой заведовал И. Ф. Зеленев (до того работавший в Харькове). Его главной заслугой была организация Всероссийской лиги по борьбе с венерическими болезнями, а также создание в 1901 г. первого отечественного журнала по дерматовенерологии — "Русского журнала кожных и венерических болезней" (ныне журнал возрожден как "Российский журнал кожных и венерических болезней"). Позднее В. В. Иванов (1879—1931) последовательно основал и редактировал два новых отечественных журнала — "Дерматология" и "Русский вестник дерматологии". Яркий представитель Московской школы, ученик А. И. Поспелова Г. И. Мещерский (1874—1936) оставил много ценных научных работ, ряд монографий, новый "Учебник кожных и венерических болезней". П. С. Григорьев (1879—1940) заведовал кафедрой в Саратове, а затем в Москве. Он — автор классических работ по экспериментальному сифилису, им написаны блестящие с методической точки зрения учебники по кожным и венерическим болезням. В. А. Рахманов (1901 — 1969) заведовал кафедрой на протяжении четверти века. Как эрудированный специалист он много внимания уделял различным вопросам специальности (профдерматозам, коллагенозам, сифилису, преподаванию дерматовенерологии в медицинском вузе). Другая ветвь московской дерматологической школы формировалась вокруг кафедры II Московского медицинского института (ныне Российский медицинский университет), где длительное время работал М. М. Желтаков (1903—1968), известный трудами по патогенезу и лечению нейродерматозов и медикаментозной аллергии. Много ценного в изучение поражений слизистой оболочки полости рта при кожных и венерических болезнях внес Б. М. Пашков (1899—1973), возглавивший кафедру дерматовенерологии в Московском стоматологическом институте (ныне Московский медико-стоматологический университет). Большую роль в развитии дерматовенерологии в СССР сыграла организация в 1921 г. Венерологического института (ныне Центральный научно-исследовательский кожно-венерологический институт), где работали яркие представители московской дерматологической школы, организаторы борьбы с кожными и венерическими болезнями. Среди них особое место занимает Л. Н. Машкиллейсон (1898—1964), много лет руководивший научной деятельностью ЦКВИ. Им описаны новые клинические формы дерматозов, изучена роль витаминов в патогенезе кожных болезней, подготовлены классические руководства: "Инфекционные и паразитарные болезни кожи", "Частная дерматология", "Лечение и профилактика заболеваний кожи". Петербургская (ленинградская) дерматологическая школа создавалась основателем отечественной научной дерматологии А. Г. Полотебновым и основоположником отечественной венерологии В. М. Тарновским, которые одновременно заведовали соответствующими кафедрами в Петербургской медико-хирургической академии (ныне Военно-медицинская академия). Ученик С. П. Боткина А. Г. Полотебнов (1838—1907) прошел подготовку по дерматовенерологии в лучших европейских клиниках, выл приверженцем идей нервизма в дерматологии, оставил цикл работ под общим титулом "Нервные болезни кожи", открыл целебные противомикробные свойства "зеленой плесени" (источника пенициллина). В. М. Тарновский (1837—1906) был крупнейшим сифилидологом, оставившим капитальные труды по вопросам эпидемиологии, клиники и лечения венерических болезней. В 1885 г. он организовал первое в Европе Русское сифилидологическое и дерматологическое общество. Другой ученик С. П. Боткина — Т. П. Павлов (1860—1932) заведовал уже объединенной кафедрой кожных и венерических болезней. Он также развивал в дерматологии идеи нервизма, много внимания уделял изучению экземы и гнездного облысения как типичных дерматозов нейрогенной природы. Среди воспитанников Т. П. Павлова — В. В. Иванов и П. С. Григорьев. В советские годы на протяжении почти 30 лет кафедру ВМА возглавлял С. Т. Павлов (1897—1971), посвятивший много работ обобщению опыта дерматовенерологической службы Армии в период Великой Отечественной войны. Наряду с кафедрой Медико-хирургической академии в Петербурге были созданы кафедры кожных и венерических болезней при других вузах. Ими также руководили выдающиеся представители петербургской дерматологической школы. О. Н. Подвысоцкая (1884—1958) основные научные исследования посвятила функциональным особенностям кожного покрова, а также пиодермитам, туберкулезу и микозам кожи. Долгие годы она возглавляла Всесоюзное общество дерматовенерологов, а также Ленинградский кожно-венерологический институт. Более 20 лет кафедрой кожных и венерических болезней Ленинградского института усовершенствования врачей руководил известный советский ученый П. В. Кожевников (1898—1969), много внимания уделявший изучению кожного лейшманиоза, истории дерматовенерологии, общим проблемам кожной патологии. Им написано уникальное руководство "Общая дерматология". Много лет он был главным редактором единственного тогда в СССР журнала по дерматовенерологии "Вестник дерматологии и венерологии". Среди выдающихся представителей других отечественных дерматологических школ следует назвать П. В. Никольского (1858—1940), руководившего кафедрами в Варшавском и Ростовском университетах. Ему принадлежат классические работы по клинике и диагностике пузырчатки, анатомии и физиологии кожи, нейрогенному патогенезу ряда дерматозов, физио- и курортотерапии кожных болезней. Им написаны оригинальные учебники по специальности. Советский период развития отечественной дерматовенерологии характеризовался не только новыми научными достижениями во всех областях специальности, но и созданием уникальных организационных форм борьбы с венерическими и заразными кожными болезнями. Была создана широкая сеть кожно-венерологических диспансеров, охватившая всю территорию страны. Приоритетным стало профилактическое направление деятельности дерматовенерологической службы. В крупных регионах были открыты научно-исследовательские кожно-венерологические институты, обеспечивавшие научно-организационное руководство всей работой по лечению и профилактике кожных и венерических болезней. Были расширены подготовка и усовершенствование как практических врачей-дерматологов, так научно-педагогических кадров. Все это позволило резко снизить уровень заболеваемости венерическими и заразными кожными болезнями и даже полностью ликвидировать некоторые из них (мягкий шанкр, фавус и др.). В последний период демократических преобразований резко расширилось международное сотрудничество российских дерматовенерологов. Наши специалисты стали постоянными участниками международных и национальных конгрессов, проходят стажировки в ведущих медицинских центрах Европы и Америки, публикуют свои научные работы в зарубежных журналах, проводят подготовку врачей и научных работников из других стран. Постоянно усиливается интеграция дерматовенерологов с представителями теоретических и смежных клинических дисциплин. Российская дерматовенерология продолжает активно развиваться на основе сохранения и приумножения лучших отечественных традиций и достижений мировой науки. ОБЩАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ 1 ГИСТОЛОГИЯ, БИОХИМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ КОЖИ 1.1 Гистология кожи Кожа состоит из трех слоев: эпидермиса, дермы и гиподермы(рис. 1, а).   Рис. 1. Строение кожи а: I — эпидермис, II — сосочковый слой дермы, III — сетчатый слой дермы, IV — гиподерма; 1, 2 — эккриновая потовая железа, 2 — корень волоса, 4, 5 — апокриновая потовая железа, 6 — сальная железа, 7 — мышца, поднимающая волос, 8 — коллагеновые волокна, 9 — жировая ткань, 10 — тельце Фатера-Пачини, 11 — свободные нервные окончания, 12 — тельце Мейснера, 13 — нервное волокно, 14 — артерии, 15 — вены, 16 — артериолы, 17 — венулы, 18 — кровеносные капилляры. б: 1 — базальная мембрана, 2 — базальный слой, 3 — шиповатый слой, 4 — зернистый слой, 5 — блестящий слой, 6 — роговой слой, 7 — проток потовой железы, 8 — сосочковый слой дермы, 9 — кровеносный сосуд. ЭПИДЕРМИС — наружная часть кожи, представлен многослойным плоским ороговевающим эпителием. Толщина его варьирует от 0,05 мм на веках до 1,5 мм на ладонях. Около 95% клеток эпидермиса являются кератиноцитами (производными эктодермы), которые по мере дифференцировки продвигаются от базальной мембраны по направлению к поверхности кожи. Эпидермис состоит из 5 слоев: базального, шиповатого, зернистого, блестящего и рогового(рис. 1, б). Основа эпидермиса — его самый внутренний базальный слой (stratum basale syn. germinativum), состоящий из 1 ряда мелких клеток цилиндрической формы, располагающихся в виде частокола и называемых базальными кератиноцитами. Они имеют крупные темноокрашенные (базофильные) ядра и плотную цитоплазму, содержащую много рибосом и пучков тонофиламентов. Между собой клетки соединены межклеточными мостиками (десмосомами), а к базальной мембране крепятся полудес-мосомами. Базальные кератиноциты синтезируют нерастворимый протеин, из которого образуются кератиновые филаменты, формирующие цитоскелет кератиноцитов и входящие в состав десмосом и полудесмосом. Митотическая активность клеток базального слоя (1 митоз на 400 клеток) обеспечивает формирование вышележащих структур эпидермиса. Непосредственно над базальным слоем кератиноциты увеличиваются в размере и формируют шиповатый слой (stratum spinosum), состоящий из 3—6 (иногда 15) рядов шиповатых кератиноцитов, постепенно уплощающихся к поверхности кожи. Клетки этого слоя имеют полигональную форму и также связаны между собой десмосомами. В клетках этого слоя тонофибрилл больше, чем в базальных кератиноцитах, они концентрически и сгущенно располагаются вокруг ядер и вплетаются в десмосомы. В цитоплазме шиповатых клеток имеются многочисленные округлые везикулы различного диаметра, канальцы цитоплазматической сети, а также меланосомы. Базальный и шиповатый слои называют ростковым слоем Мальпиги, так как в них встречаются митозы, причем в шиповатом — только при обширных повреждениях эпидермиса. За счет этого происходят формирование и регенерации эпидермиса. Зернистый слой (stratum granulosum) состоит из 2—3 рядов клеток, имеющих вблизи шиповатого слоя цилиндрическую или кубическую форму, а ближе к поверхности кожи — ромбовидную. Ядра клеток отличаются заметным полиморфизмом, а вцитоплазме образуются включения — зерна кератогиалина. В нижних рядах зернистого слоя происходит биосинтез филагрина —основного белка кератогиалиновых зерен. Он обладает способностью вызывать агрегацию кератиновых фибрилл, образовывая таким образом кератин роговых чешуек. Вторая особенность; клеток зернистого слоя — присутствие в их цитоплазме кератиносом, или телец Одланда, содержимое которых (гликолипиды, гликопротеиды, свободные стерины, гидролитические ферменты) выделяется в межклеточные пространства, где из него формируется пластинчатое цементирующее вещество. Блестящий слой (stratum lucidum) виден в участках наиболее развитого эпидермиса, т. е. на ладонях и подошвах, где состоит из 3–4рядов вытянутых по форме слабо контурированных клеток, содержащих элеидин, из которого в дальнейшем образуется кератин. Ядра в верхних слоях клеток отсутствуют. Роговой слой (stratum corneum) образован полностью ороговевшими безъядерными клетками — корнеоцитами (роговыми пластинками), которые содержат нерастворимый белок кератин. Корнеоциты соединяются друг с другом с помощью взаимопроникающих выростов оболочки и ороговевающих десмосом. В поверхностной зоне рогового слоя десмосомы разрушаются и роговые чешуйки легко отторгаются. Толщина рогового слоя зависит от скорости размножения и продвижения кератиноцитов в вертикальном направлении и скорости отторжения роговых чешуек. Наиболее развит роговой слой там, где кожа подвергается наибольшему механическому воздействию (ладони, подошвы). Эпителий слизистых оболочек, за исключением спинки языка и твердого неба, лишен зернистого и рогового слоев. Кератиноциты в этих участках в процессе миграции от базального слоя кповерхности кожи вначале выглядят вакуолизированными, главным образом за счет гликогена, а затем уменьшаются в размерах и в конечном итоге подвергаются десквамации. Кератиноциты слизистой оболочки рта имеют небольшое количество хорошо развитых десмосом и множество микроворсинок, сцепление клеток между собой осуществляется посредством аморфной межклеточной склеивающей субстанции, растворение которой приводит к разъединению клеток. Среди клеток базального слоя располагаются меланоциты — дендритические клетки, которые мигрируют в эмбриональном периоде из неврального гребешка в эпидермис, эпителий слизистых оболочек, волосяные фолликулы, дерму, мягкие мозговые оболочки, внутреннее ухо и некоторые другие ткани. Они синтезируют пигмент меланин. Отростки меланоцитов распространяются между кератиноцитами. Меланин накапливается в базальных кератиноцитах над апикальной частью ядра, образуя защитный экран от ультрафиолетового и радиоактивного излучения. У лиц с темной кожей он проникает также в клетки шиповатого, вплоть до зернистого, слоя. У людей выделяют два основных класса меланинов: эумеланины — производимые эллипсоидными меланосомами (эумеланосомами), придающие коже и волосам коричневый и черный цвет; феомеланины — продуцируемые сферическими меланосомами (феомеланосомами) и обусловливающие цвет волос от желтого до красно-коричневого. Цвет кожи зависит не от количества меланоцитов, которое примерно постоянно у людей разных рас, а от количества меланина в одной клетке. Загар после ультрафиолетового облучения обусловлен ускорением синтеза меланосом, меланизации меланосом, транспорта меланосом в отростки и передачи меланосом в кератиноциты. Уменьшение с возрастом количества и активности фолликулярных меланоцитов приводит к прогрессирующему поседению волос. В нижней части эпидермиса располагаются белые отростчатые клетки Лангерганса — внутриэпидермальные макрофаги, выполняющие антигенпредставляющую функцию для Т-хелперов. Антигенпредставляющая функция этих клеток осуществляется путем захвата антигенов из внешней среды, переработки их и экспрессии на своей поверхности. В комплексе с собственными молекулами HLA-DR и интерлейкином (ИЛ-1) антигены представляются эпидермальным лимфоцитам, в основном Т-хелперам, которые вырабатывают ИЛ-2, индуцирующий в свою очередь пролиферацию Т-лимфоцитов. Активированные таким образом Т-клетки участвуют в иммунном ответе. В базальном и шиповатом слоях эпидермиса располагаются клетки Гринстейна — разновидность тканевых макрофагов, являющиеся антигенпредставляющими клетками для Т-супрессоров. Эпидермис отделен от дермы базальной мембраной, толщиной 40—50 нм с неровными контурами, повторяющими рельеф внедряющихся в дерму эпидермальных тяжей. Базальная мембрана является эластической опорой, не только прочно связывающей эпителий с коллагеновыми волокнами дермы, но и препятствующей росту эпидермиса в дерму. Она образована из филаментов и полудесмосом, а также сплетений ретикулярных волокон, являющихся частью дермы, выполняет барьерную, обменную и другие функции, и состоит из трех слоев. |