Лекция фрш. лекции ФРШ. Кафедра биологии лекционный комплекс по дисциплине физиологическое развитие школьников

Скачать 1.66 Mb. Скачать 1.66 Mb.

|

|

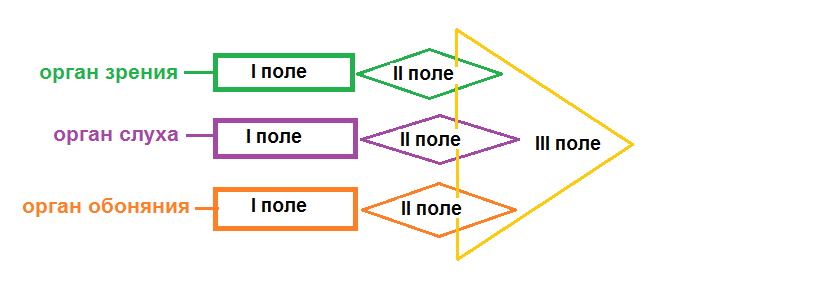

Гаснущий тормоз. Всякий неожиданный посторонний раздражитель содержит новую для организма информацию и для ее более полного восприятия выполняется ориентировочный рефлекс. В момент возникновения этого рефлекса возникает торможение двух рефлексов. Неоднократное повторное раздражение вызывает ориентировочный рефлекс меньшей интенсивности, который затем в силу привыкания к этому раздражению пропадает. Постоянный тормоз - отличается постоянством своего эффекта на тот или иной тормозной рефлекс. К таковым относятся оборонительные безусловные рефлексы на разные вредящие раздражения, включая болевые. В естественных условиях обитания в определенные периоды жизни половое поведение оказывается более сильным и тормозит другие вид рефлексов (весной студенты учатся хуже, чем осенью, что объясняется проявляемой половой доминанты). Запредельное (охранительное) торможение. Если увеличить интенсивность какого-либо раздражения, то вызываемый им эффект увеличивается. Однако дальнейшее усиление раздражения приведет к падению или полному исчезновению эффекта. В основе этого результата лежит не утомление, а запредельное торможение. Запредельное торможение развивается также при одновременном действии нескольких несильных раздражителей, когда суммарный эффект раздражителей начинает превышать предел работоспособности корковых клеток. Безусловное торможение проявляется уже в первые дни жизни ребенка. Ребенок не ест, плачет, если у него что-то болит. В связи с низкими функциональными возможностями нервных клеток дети грудного возраста легко впадают в запредельное торможение и сон. В возрасте от 3 до 5 лет внешнее торможение перерастает играть такую большую роль, как это было ранее. Все большее значение приобретает внутреннее торможение, хотя прочность получаемого тормозного эффекта все еще невелика. Внутреннее торможение. Является приобретенным и проявляется в форме задержки, угасания, устранения условных реакций. Условное торможение свойственно, главным образом, высшим отделам нервной системы. Оно возникает внутри центральных нервных структур самих условных рефлексов, а отсюда и его название - внутреннее (т.е. не наведенное извне). Условное торможение зависит от физиологической силы безусловного рефлекса, подкрепляющего положительный условный сигнал, развивается при неподкреплении раздражителей. Заторможенный условный рефлекс может самопроизвольно восстанавливаться и это важно при воспитании в раннем возрасте. Известно 4 вида условного торможения: угасательное, дифференцировочное, условный тормоз, торможение запаздывания. Угасательное торможение возникает тогда, когда условный раздражитель предъявляется несколько раз без подкрепления. Оно представляет собой очень распространённое явление и имеет большое биологическое значение, т.к. помогает человеку избавиться от выработанной привычки. Угасанием можно объяснить временную утрату трудового навыка, непрочность знаний учебного материала, если он не закрепляется повторением. Дифференцировочное торможение развивается при неподкреплении раздражителей, близких по свойствам к подкрепляемому сигналу. Оно ведет к различию положительного (подкрепляемого) сигнала и отрицательного (дифференцированного). В этом случае работа внутреннего торможения направлено на то, чтобы «не путать» сходные раздражители. Дифференцировочное торможение служит основой анализа действующих на организм раздражителей, различения предметов и явлений окружающей действительности. Процесс обучения и воспитания опирается на выработку дифференцировочного торможения: чрезвычайно важное его значение при изучении букв и звуков родного и иностранного языков, на уроках математики, пения и др.Время начала различения раздражителей у детей бывает разным. Оно зависит от «возрастной зрелости» мозговой коры, предыдущей подготовки, степени утомления организма. Условный тормоз образуется при неподкреплении комбинации из положительного условного сигнала и соответствующеого раздражителя. Если у ребенка положительный условный рефлекс на учителя, то он хорошо усваивает материал, проявляет интерес к предмету, если контакт между учителем и учеником отсутствует, отрицательное отношение к преподавателю переносится на предмет и, как следствие, плохая успеваемость. При выработке торможения запаздывания подкрепление соответствующим безусловным рефлексом не отменяется, а значительно отодвигается от начала действия условного раздражителя. Подкрепляется лишь последний период действия сигнала, а предшествующий ему значительный период его действия лишается подкрепления. Типичным примером приспособительного значения торможения запаздывания может служить условное выделение желудочного сока. Благодаря торможению запаздывания избегается бесполезное и вредное наполнение пустого желудка кислым желудочным соком, сок вовремя встречает поступающую в желудок пищу, обеспечивая полноценное ее переваривание. Условное торможение у грудных детей уже начинает вырабатываться, но в силу слабости возбудительного процесса, выраженности ориентировочного рефлекса, этот процесс идет трудно, с большими индивидуальными различиями. Во второй половине первого года жизни у ребенка начинает развиваться запаздывающее торможение. Сон и сновидения. Сон – это состояние, характеризующееся значительным ослаблением связей с внешним миром. Сон играет роль восстановительного процесса. Во время сна снижается интенсивность обменных процессов, мышечный тонус, уменьшается частота сердечных сокращений. Сон необходим для нормальной умственной работы. Это не просто отдых, а активное восстановление сил организма. Сон и внутреннее торможение по своей природе являются единым процессом. Однако, внутреннее, торможение во время бодрствования охватывает лишь отдельные группы клеток, а во время сна распространяется по коре больших полушарий и на нижележащие отделы головного мозга, обеспечивая необходимый покой и возможность восстановления. Он состоит из двух больших стадий, которые закономерно и циклически сменяются: 1) сон медленный, длительностью 60-90 минут и 2) сон быстрый (парадоксальный) – 10-20 минут. Медленный сон также сложно организован и в свою очередь состоит из нескольких фаз. Для быстрого же сна характерны сновидения – те сновидения, которые мы помним после пробуждения. В это время отмечается движение глазных яблок, сокращение мимических мышц, учащение дыхания и пульса, повышение давления. Мозг во время парадоксального сна работает очень напряженно, напоминая своей активностью период бодрствования. Медленный сон сопровождается снижением вегетативного тонуса, сужаются зрачки, розовеет кожа, усиливается потоотделение, снижается слёзоотделение и слюноотделение, снижается активность сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и выделительной системы. Для медленного сна характерны и медленные движения глаз. Быстрый сон, очевидно, более древнее приобретение в эволюции человека, так как за него отвечают более глубокие структуры мозга. У маленьких детей быстрый сон доминирует, и лишь с возрастом увеличивается доля медленного сна. Медленный сон связан с более молодыми эволюционными структурами мозга, более сложно организован и сложнее регулируется. У взрослого человека наблюдается монофазный сон (1раз в сутки) или дифазный, у ребенка - полифазный сон. Новорожденный спит 21час, до года 14 часов, 10 лет - 10 часов, - 7-8 часов. Не спать более 3-5 суток невозможно. Субъективные ощущения при 40-80 часовом лишение сна очень неприятны. Возникает эмоциональная неуравновешенность, повышенная утомленность, бредовые идеи, нарушается зрение, вестибулярная функция. Через 90 ч. лишения сна появляются галлюцинации. Человек в среднем спит 8 часов в сутки, что представляет примерно, одну треть суток, а следовательно, одну треть жизни, т.е. из 75 лет он спит 25 лет. Память. Образование условных рефлексов возможно благодаря особому свойству мозга – памяти. Память – это способность организма, воспринимая воздействие извне, закреплять, сохранять и в последующем воспроизводить вызываемые этими воздействиями изменения функционального состояния и структуры. Информационные сигналы вначале воздействуют на органы чувств, вызывая в них изменения, которые держатся, как правило, не более 0,5 секунды. Эти изменения называют сенсорной памятью – она позволяет человеку сохранять, например, зрительный образ во время мигания или просматривать кинофильм, воспринимая единство изображения, несмотря на сменяющиеся кадры. В процессе тренировки продолжительность действия этого вида памяти может удлиняться до десятков минут – в этом случае говорят об эйдетической памяти, когда ее характер становится подконтрольным сознанию (по крайней мере, частично). Следующей за сенсорной памятью по длительности хранения информации выделяют краткосрочную память, которая позволяет оперировать информацией десятки секунд. В ее основе лежит временное повышение проводимости в синапсах и электрофизиологические механизмы, связанные с многократным циркулированием импульсов по замкнутой системе нейронов. Забывание материала стирается при его замене старой информации на новую. Наиболее же важная и значимая часть информации храниться в долговременной памяти, которая обеспечивает эти функции годы и десятилетия. Долговременная память формируется при непременном участии систем подкрепления, т.е. она имеет условно-рефлекторную природу. Долговременная память формируется на основе синтеза молекул - нуклеиновых кислот и белков - и происходит с участием генетического аппарата нервной клетки, в результате чего возникают изменения в мембранах нейронов и межнейронных связях. Лежащее в основе памяти запоминание может происходить неосознанно и сознательно. В первом случае воспроизвести информацию обычными способами сложно, во втором – легче. Механизм запоминания можно представить себе в виде цепочки: потребность (или интерес) мотивация выполнение – концентрация внимания – организация информации – запоминание. При этом нарушение любого участка цепи ухудшает память. Кроме того, в связи с особенностями восприятия могут преобладать образные формы памяти (зрительная, слуховая и т.д.). В связи с функциональной асимметрией мозга можно выделить вербальную форму памяти и образную, поэтому в младших классах, например, большее значении имеет иллюстративная и эмоциональная подача информации, а в старших — логическая. Детская память обладает фотографичностью. Взрослый, пропустив в сказке деталь или какую-либо подробность, тут же будет поправлен ребенком. Ребенок обычно связывает по случайному признаку отдаленные предметы или события. Кроме того, необходимо, чтобы память ребенка приобрела готовность к запоминанию. Т.е. ученик должен заранее знать, когда и как пригодится ему заученный материал. Расстройства памяти (ослабление, усиление, искажение, амнезия и др.) могут возникать вследствие возрастных изменений психической деятельности, при физических и эмоциональных нагрузках (утомление, стресс), травмах головного мозга, ряде психических заболеваний (психозы). Первая и вторая сигнальные системы. Рассмотренные закономерности рефлекторной деятельности являются общими как для высших животных, так и для человека, поскольку они рефлекторно отвечают на конкретные сигналы внешней среды (звук, свет, температуру и др.). Для животных – это единственная сигнальная система, а для человека – только первая. Высшая нервная деятельность человека принципиально отличается от высшей нервной деятельности животных благодаря труду и членораздельной речи. Слово для человека приобрело значение сигнала и составило специфически человеческую вторую сигнальную систему. Оно стало таким же условным раздражителем, как и все другие, составляющие первую сигнальную систему. На протяжении первых месяцев жизни у ребенка проявляются условные рефлексы, не связанные со смысловым значением слов. И только в конце первого года жизни ребенка слово приобретает для него смысловое значение. С этого момента работа головного мозга ребенка становится на ступень выше, чем у животных. Через членораздельно произнесенное слово ребенок входит в контакт с социальной, чисто человеческой средой. Возникновение второй сигнальной системы, связанной со словесной сигнализацией, коренным образом изменило высшую нервную деятельность человека. Раздражители второй сигнальной системы–слова–обеспечивают более высокую степень обобщения, нежели раздражители первой сигнальной системы. Наличие второй сигнальной системы способствует осуществлению любой условно-рефлекторной реакции и становится фундаментом всей мыслительной деятельности человека, ибо человек мыслит словами. Сознательно овладевать языком ребенок начинает только в школе, когда знакомится с высшей формой его проявления– письменной речью. У детей дошкольного возраста словарный запас составляет 300-500 слов, у детей младшего школьного возраста– 3000-4000 слов, а у взрослого человека– 11000и более слов. Развитие и совершенствование второй сигнальной системы происходит непрерывно в процессе обучения и воспитания. Для нормального функционирования ее необходимо взаимодействие различных зон коры головного мозга. При нарушении этих связей возникают различные патологические явления. Так, при болезненных изменениях левого полушария, в котором в лобной доле расположены центры речи и письма, забываются отдельные слова, теряется возможность правильно произносить их, нарушается механизм письма. Деятельность всей коры головного мозга находится в сложных взаимоотношениях с подкоркой, причем вторая сигнальная система выступает как «высший регулятор поведения», поэтому она может подавлять и сдерживать оборонительные, пищевые, половые, болевые рефлексы. Речь значительно повысила способность мозга человека отражать действительность и обеспечила высшие формы анализа и синтеза: сознание и мышление. Сознанием называютвысшую, свойственную лишь человеку форму отражения объективной деятельности. Оно представляет единство психических процессов, активно участвующих в осмыслении человеком объективного мира и своего бытия. Сознание возникает в процессе трудовой, общественно-производственной деятельности людей и неразрывно связано с речью. Мышлением называется процесс познавательной деятельности человека, характеризующийся обобщенным и опосредованным отражением внешнего мира и внутренних переживаний. Первый этап в организации мышления у детей состоит в построении сенсомоторныx схем (до 2х лет). Сенсомоторная схема представляет собой выполнение организованной последовательности действий, составляющих определенную форму поведения; (ходьба, еда, речь и т.д.). Оно связано не только с биологической эволюцией человека, но и с его общественным развитием. Вторая фаза (период 7-10 лет) представляет собой способность к логическому рассуждению и использование конкретных понятий в пределах реальных событий. В третью фазу появляется способность к формальным операциям, к оценке гипотез (11-15 лет). Считают, что в этот период завершается формирование связей лобной коры с другими отделами мозга. Мысленное моделирование человеком различных событий составляет сущность его мышления. Человек оценивает свои действия, ведущие к поставленной им цели, условия которые приводят к успешному результату. Типы высшей нервной деятельности. Как известно, различные люди в определенных жизненных ситуациях ведут себя неодинаково. Это объясняется тем, что психическая деятельность каждого человека сугубо индивидуальна. Еще в глубокой древности ученые пытались классифицировать людей по темпераментам, но первая научная классификация была предложена И. П. Павловым. Согласно этому учению нервная система характеризуется тремя основными свойствами: силой, уравновешенностью и подвижностью процессов возбуждения и торможения. Характер взаимодействия этих трех свойств нервной системы обусловливает индивидуальные особенности высшей нервной деятельности человека, его работоспособность и поведение. И. П. Павлов выделил четыре типа высшей нервной деятельности: сильный неуравновешенный; сильный уравновешенный, подвижный; сильный уравновешенный, малоподвижный, или инертный; слабый, пониженно возбудимый. АНАЛИЗАТОРЫ. Анализатор — функциональная единица, отвечающая за восприятие и анализ сенсорной информации одного вида (термин ввел И. П. Павлов). Анализатор представляет собой совокупность нейронов, участвующих в восприятии раздражений, проведении возбуждения и в анализе раздражения. Анализатор часто называют сенсорной системой. Анализаторы классифицируют по типу тех ощущений, в формировании которых они участвуют . Это зрительный, слуховой, вестибулярный, вкусовой, обонятельный, кожный, мышечный и другие анализаторы. В анализаторе выделяют три отдела: Периферический отдел: рецептор, предназначенный для преобразования энергии раздражения в процесс нервного возбуждения. Проводниковый отдел: цепь из центростремительных (афферентных) и вставочных нейронов, по которой импульсы передаются от рецепторов к вышележащим отделам центральной нервной системы. Центральный отдел: определенная зона коры больших полушарий. Кроме восходящих (афферентных) путей существуют нисходящие волокна (эфферентные), по которым осуществляется регуляция деятельности нижних уровней анализатора со стороны его высших, в особенности корковых, отделов.

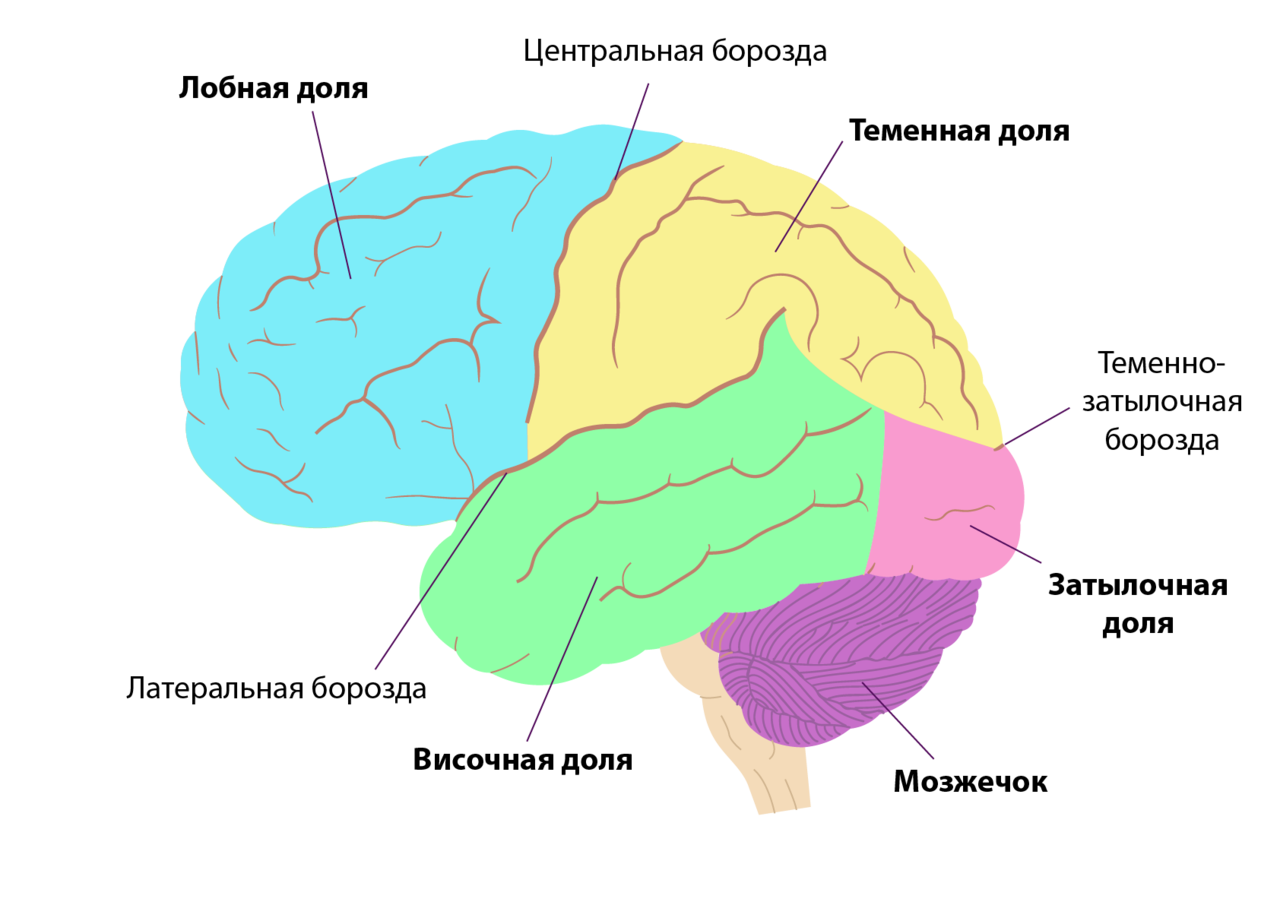

КБП* — кора больших полушарий. органы чувств Человек обладает рядом важных специализированных периферических образований — органов чувств, обеспечивающих восприятие воздействующих на организм внешних раздражителей. Орган чувств состоит из рецепторов и вспомогательного аппарата, который помогает улавливать, концентрировать, фокусировать, направлять и т. д. сигнал. К органам чувств относятся органы зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания. Сами по себе они не могут обеспечить ощущение. Для возникновения субъективного ощущения необходимо, чтобы возбуждение, возникшее в рецепторах, поступило в соответствующий отдел коры больших полушарий. Структурные поля коры больших полушарий Если рассматривать стуктурную организацию коры больших полушарий, то можно выделить несколько полей, имеющих различное клеточное строение. Различают три основные группы полей в коре: первичные вторичные третичные. Первичные поля, или ядерные зоны анализаторов, непосредственно связаны с органами чувств и органами движения. Например, поле болевой, температурной, кожно-мышечной чувствительности в задней части центральной извилины, зрительное поле в затылочной доле, слуховое поле в височной доле и двигательное поле в передней части центральной извилины. Первичные поля они раньше других созревают в онтогенезе. Функция первичных полей: анализ отдельных раздражений, поступающих в кору от соответствующих рецепторов. При разрушении первичных полей возникает так называемая корковая слепота, корковая глухота и т. п. Вторичные поля расположены рядом с первичными и связаны через них с органами чувств. Функция вторичных полей: обобщение и дальнейшая обработка поступающей информации. Отдельные ощущения синтезируются в них в комплексы, обусловливающие процессы восприятия. При поражении вторичных полей человек видит и слышит, но не способен осознать, понять значение увиденного и услышанного. Первичные и вторичные поля имеются и у человека, и у животных. Третичные поля, или зоны перекрытия анализаторов, находятся в задней половине коры — на границе теменной, височных и затылочной долей и в передних частях лобных долей. Они занимают половину всей площади коры больших полушарий и имеют многочисленные связи со всеми ее частями. В третичных полях оканчивается большинство нервных волокон, соединяющих левое и правое полушария. Функция третичных полей: организация согласованной работы обоих полушарий, анализ всех воспринятых сигналов, их сравнение с ранее полученнойнформацией, координация соответствующего поведения, программирование двигательной активности. Эти поля есть только у человекаи созревают позже других корковых полей. Развитие третичных полей у человека связывают с функцией речи. Мышление (внутренняя речь) возможно только при совместной деятельности анализаторов, объединение информации от которых происходит в третичных полях. При врожденном недоразвитии третичных полей человек не в состоянии овладеть речью и даже простейшими двигательными навыками.  Рис. Структурные поля коры больших полушарий С учетом расположения структурных полей коры больших полушарий можно выделить функциональные части: сенсорные, моторные и ассоциативные зоны. Все сенсорные и моторные зоны занимают менее 20% поверхности коры. Остальная кора составляет ассоциативную область. Ассоциативные зоны Ассоциативные зоны — это функциональные зоны коры головного мозга. Они связывают вновь поступающую сенсорную информацию с полученной ранее и хранящейся в блоках памяти, а также сравнивают между собой информацию, получаемую от разных рецепторов. Каждая ассоциативная область коры связана с несколькими структурными полями. В состав ассоциативных зон входит часть теменной, лобной и височной долей. Границы ассоциативных зон нечеткие, ее нейроны участвуют в интеграции различной информации. Здесь идет высший анализ и синтез раздражений. В результате формируются сложные элементы сознания.  Рис. Борозды и доли коры больших полушарий Сенсорные сигналы в ассоциативной зоне расшифровываются, осмысливаются и используются для определения наиболее подходящих ответных реакций, которые передаются в связанную с ней двигательную (моторную) зону. Таким образом, ассоциативные зоны участвуют в процессах запоминания, обучения и мышления, и результаты их деятельности составляют интеллект (способность организма использовать полученные знания). Отдельные крупные ассоциативные области расположены в коре рядом с соответствующими сенсорными зонами. Например, зрительная ассоциативная зона расположена в затылочной зоне непосредственно впереди сенсорной зрительной зоны и осуществляет полную обработку зрительной информации. Некоторые ассоциативные зоны выполняют только часть обработки информации и связаны с другим ассоциативными центрами, выполняющими дальнейшую обработку. Например, звуковая ассоциативная зона анализирует звуки, разделяя их на категории, а затем передает сигналы в более специализированные зоны, такие как речевая ассоциативная зона , где воспринимается смысл услышанных слов. Эти зоны относятся к ассоциативной коре и участвуют в организации сложных форм поведения . В коре больших полушарий выделяют области с менее определенными функциями. Так, значительная часть лобных долей, особенно с правой стороны, может быть удалена без заметных нарушений. Однако, если произвести двухстороннее удаление лобных областей возникают тяжелые психические нарушения. ГИГИЕНА УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА Профилактика отклонения здоровья и возникновения заболеваний школьников ведется в трех направлениях: 1) организация учебно-воспитательного процесса в соответствии с анатомо-физиологическими особенностями учащихся; 2) повышение функциональных возможностей растущего организма средствами физической культуры; 3) дифференцированные режимы в сочетании с лечебными мероприятиями для детей группы риска. Все три направления предусматриваются годовым планом работы врача школы, обсужденным на педагогическом совете и утвержденным главным врачом детской поликлиники. Первое направление определяется планировкой, санитарно-техническими сооружениями и оборудованием школы. Именно эти факторы создают благоприятные условия для проведения учебного процесса, отдыха, физического воспитания, полноценного естественного освещения, оптимальной воздушно-тепловой среды, питания. Гигиенические требования к участку и зданию школы. Основные гигиенические нормативы и требования к строительству школ обеспечиваются законодательными документами — строительными нормами и правилами (СНиП), которые систематически пересматриваются с учетом научных достижений в области гигиены и физиологии растущего организма, развитием строительной и санитарной техники. Школа относится к числу учреждений повседневного обслуживания, поэтому расстояние до школы в городах не должно превышать 0,5 км, а в сельских школах радиус обслуживания увеличивается до 3 км. При расстоянии до школы свыше 3 км необходимы организованный подвоз детей или наличие интерната. Увеличение расстояния от места проживания до школы вызывает нарушение режима дня школьника, так как сокращает время, отведенное на приготовление уроков, внешкольные занятия по интересам, снижает умственную работоспособность, ухудшает состояние сердечнососудистой, дыхательной и других систем организма ученика. Земельный участок школы предназначен обеспечить не только учебно- воспитательный процесс, но и оздоровление детей. Использование участка должно начинаться с прихода детей в школу до занятий на игровых и спортивных площадках, проведения гимнастики перед уроком (вводная гимнастика). На участке предусмотрены учебные занятия по естествознанию, биологии, географии, астрономии, физике, элементам сельскохозяйственного труда, а также занятия по физическому воспитанию. Пришкольный участок должен максимально использоваться во время перемен, особенно динамической перемены, прогулок и игр групп продленного дня, для проведения кружковых занятий юных натуралистов, спортивных секций, при организации на базе школы летнего пионерского лагеря или площадок отдыха для детей, остающихся летом в городе. На участке выделяются следующие зоны: учебно-опытная, спортивная, отдыха и хозяйственная. Учебно-опытная зона составляет 25 % площади участка и включает участки огородных и садовых растений, парники, теплицы с зоологическим уголком, метеорологическую и географическую площадки для занятий по биологии (должен быть сооружен навес), а также «классы на воздухе» для детей младшего школьного возраста, которые изолируются от других площадок зелеными насаждениями, экранируются стеной; на ней можно укреплять доски с наглядными пособиями. Отводится место для хранения оборудования, наглядных пособий и другого инвентаря. Спортивная зона (40 % участка школы) состоит из легкоатлетической зоны (беговые дорожки, места для метаний, прыжков); игровой зоны (площадки для игры в волейбол, баскетбол, ручной мяч, футбол), гимнастической зоны (лестницы разного типа, кольца, канат, перекладины и др.). Во избежание слепящего действия солнечных лучей во время занятий спортивные площадки располагаются по длинной оси с севера на юг. Зона отдыха включает площадку для детей 1-го класса (6 лет) из расчета 7,2 м2 на 1 ребенка, площадку для детей II—IV классов (7—9 лет) из расчета по 100 м2 на каждый класс, площадку для учащихся IV— VIII классов по 25 м2 на каждый класс. Площадки для тихого отдыха располагаются вблизи сада, в отдалении от спортивной и хозяйственной зоны. Хозяйственная зона — здесь размещаются хозяйственные постройки и мусоросборник, который должен быть удален от окон и входов в здание школы на расстояние не менее 25 м.Озеленять участок школы следует из расчета не менее 40—50 % его территории. Ширина зеленой полосы на границе участка — 1,5 м, а со стороны улицы — не менее 6 м. В площадь озеленения включаются учебно - опытный участок, газоны, зоны отдыха, защитная зеленая полоса. Асфальтные покрытия должны быть ограничены отмостками у самих зданий и переходными дорожками к площадкам. Площадки для отдыха детей лучше засеивать трудновытаптываемыми травами. Здание школы делится на три основные группы помещений: учебная, культурно-массового назначения и помещения обслуживающего назначения. Учебная группа помещений включает в себя учебные секции первых классов (детей 6 лет). Каждый класс имеет следующий набор помещений: классная комната из расчета 2,4 м2 на одного ребенка; спальная комната — 2,0 м2; игровая комната — 2,0 м2 на одного ребенка. В секции объединяется не более 2 классов, для которых предусматривается гардероб для верхней одежды — 0,5 м2 на одного ребенка; рекреация — 1 м2 на одного ребенка; два туалета (один для мальчиков и один для девочек). Кроме того, отдельное помещение столовой или специально выделенные места в общем обеденном зале. Секции 2—4-х классов (7—9 лет) делаются не более чем на 6 классных помещений и прилежащих к ним рекреаций, санитарных узлов; секции учебных кабинетов и лабораторий для 4—10/11-х классов — с соответствующими рекреационными помещениями и санитарными узлами, помещениями для трудового и профессионального обучения (мастерские, кабинеты домоводства, профориентации), группой спортивных помещений (1 — 2 зала, 2—4 раздевалки, снарядная, комната для преподавателя, бассейн с набором помещений). Помещения культурно-массового назначения: актовый зал, лекционная аудитория, класс пения и музыки, комнаты общественных организаций (пионерская, комсомольская), библиотека с читальней, помещения для кружковой работы и для групп продленного дня. Основные требования к архитектурно-планировочным решениям школьных зданий сводятся к максимальному разделению большого детского коллектива на отдельные возрастные группы, к возможности создания дифференцированного режима учебной и внеучебной деятельности для учащихся разного возраста, к организации полноценного отдыха в здании и на участке. Так, например, помещения для 6-летних детей целесообразно строить по типу групповой ячейки детского сада. Наиболее полно этим требованиям отвечает блочно-секционная планировочная структура школьных зданий. Систематическое пребывание на воздухе во время перемен определяется степенью благоустройства участка, количеством входов и устройством гардеробов. Наличие нескольких выходов на участок из здания школы и децентрализованных гардеробов обеспечивает,проведение ряда режимных моментов на воздухе. Наблюдения показывают, что число детей, одновременно находящихся в рассредоточенных гардеробах, в 7— 8 раз меньше, а время, затраченное на одевание, в 3 раза меньшее, чем в централизованных гардеробах школ той же вместимости. В практике нередко встречается неверное использование планировочных решений: один вход вместо имеющихся трех, прямой график движения вместо ломаного, один гардероб вместо двух, одно туалетное помещение на этаже вместо двух и т. д. Врач обязан быть хорошо знаком с проектными решениями школы и не допускать использования их не по назначению. Правильная с гигиенических позиций расстановка мебели и оборудования, благоприятные условия видимости на . классной доске, светового климата, микроклимата и состояния воздушной среды обеспечиваются при размерах класса в 50—64 м2, кабинета — 66 м2 и лаборатории — 70 м2. Наполняемость 1-го класса — 25 учащихся, 2—4-го — 30, 10—11-го — не более 25 учащихся. Расчет минимальной площади на одного школьника в мастерских — 2,5 м2, в спортивном зале — 4,0 м2, в столовой — 0,65 м2, в библиотеке — 0,04 м2. Помещения медицинского обслуживания предусматриваются во всех школах, кроме школ на 80 учащихся. В их состав входят два помещения: кабинет врача и процедурная. В школах на 18 классов и более необходим еще кабинет зубного врача. Помещения для групп продленного дня. В школах с односменными занятиями планировка такая, чтобы в каждой секции 1—3-х классов было по 1—2 дополнительных (к учебным) помещения общей площадью 50—60 м2 для игр детей. Эти помещения должны иметь непосредственную связь с классами. При двухсменных занятиях лучше, если классы для приготовления уроков и помещения для таких игр объединены в специальный блок или секцию. Естественное и искусственное освещение обеспечивает световую среду, в которой происходит формирование зрительного анализатора. Доказано, что среди уча-шихся, занимающихся в неблагоприятных условиях освещения, не только выше процент близоруких, но и выше степень общего утомления по сравнению с учащимися, занимающимися в условиях хорошей освещенности. Световой климат удовлетворяет гигиеническим требованиям, если уровень его достаточен, световой поток распределен равномерно, нет контрастов в помещении, отсутствует прямая и отраженная блесткость. Величина освещенности помещения определяется застекленной поверхностью окон, их высотой и формой. Освещенность достаточна, если застекленная поверхность составляет не менее 1/4 площади пола, окна вытянуты вверх и верхний их край отстоит от потолка на 0,1—0,3 м. Необходимо боковое левостороннее (бестеневое) освещение. Оно обосновано тем, что таким образом представляется возможность взгляда вдаль на наружное пространство, обеспечивающее отдых для аккомодационного аппарата глаз. Ориентация учебных помещений — юг, юго-восток. Недопустима западная и северная ориентация, так как в таких случаях отмечаются более низкие уровни освещенности, температуры воздуха, а также малая степень ультрафиолетовой радиации. Ленточное освещение (окна в виде непрерывной ленты с левой стороны) в солнечные дни приводит к зрительному дискомфорту и повышает температуру воздуха в учебных помещениях. При таком освещении применяются солнцезащитные устройства (жалюзи, шторы из поплина, льна). На световую среду влияет цветовая гамма интерьера помещений. Функциональное состояние зрительного анализатора и показатели работоспособности выше при зеленой гамме цветов, чем при белой, коричневой, черной. Наилучший цвет для мебели и стен — светло- зеленый и цвет натурального дерева, для доски — коричневый, темно- зеленый. С учетом изменений естественной освещенности в течение дня и года нужно пользоваться световым календарем, который предусматривает время включения искусственных источников света. Уровни освещенности в первом ряду парт в 3—4 раза выше, во втором — в 1,5—2 раза выше, чем в третьем ряду, что определяет раздельность и последовательность включения искусственного освещения. В первую очередь включаются светильники третьего ряда, затем — второго и, наконец, первого. Гигиенические нормативы искусственного освещения — 300 лк для люминесцентных ламп и 150 лк для ламп накаливания. Люминесцентные лампы имеют определенные преимущества: способствуют увеличению скорости различения, устойчивости ясного видения, сохранению общей работоспособности. Имеются и технико-экономические преимущества, а именно: они обладают большей светоотдачей (в 4—5 раз) и сроком службы (в 10—J2 раз) по сравнению с лампами накаливания. Для общего освещения учебных помещений рекомендуются светильники типа ЛСО 02—2X40, ЛСО 02—4X40. Доску нужно освещать двумя светильниками типа ЛПО 12X40. Данные светильники устанавливаются впереди доски на расстоянии 0,6 м на высоте 2,2 м от пола. Требуемый уровень освещенное,™ в классе 50 м2 создают 12 люминесцентных светильников общего освещения и светильники над классной доской (удельная мощность 20 Вт/м2). При лампах накаливания необходимо иметь 8 светильников типа СК-300 (удельная мощность 48 Вт/м2) и светильники отраженного типа для классной доски типа ШКД. Недопустимо уменьшать освещенность шторами. Воздушный режим помещений школы определяет самочувствие, работоспособность и здоровье учащихся. Воздух закрытых помещений меняет свои физические, химические и биологические качества за счет выделения учащимися более 200 антропогенных веществ, тепла и влаги. Часть выделений обладает токсическими, аллергизирующими свойствами и раздражающим действием. Обеспечить оптимальные микроклиматические условия помещений возможно при наличии в здании эффективных и надежных в эксплуатации систем вентиляции и отопления, правильной их эксплуатации. В школах применяются две системы, вентиляции: неорганизованный местный приток воздуха через форточки, фрамуги и канальная система вытяжки с естественным и механическим побуждением (вытяжная вентиляция); организованный приток свежего воздуха в двух вариантах — децентрализованный с неподогретым воздухом и централизованный с подогретым воздухом. В течение урока температура в классе повышается на 3—4°. Интенсивное (сквозное) проветривание следует проводить в отсутствии детей под контролем термометра, а лучше психрометра. Критерием полного воздухообмена является снижение температуры воздуха на 2—4. При этом охлаждения учащихся не происходит, так как в первые 7—10 минут урока температура восстанавливается. Медицинские работники, контролируя воздушно-тепловой режим, должны интересоваться правильной эксплуатацией вентиляционных устройств. помнить, что холодный воздух вытесняет теплый. Например, недопустимо открывание форточек (фрамуг) в туалетах, так как холодный воздух из них будет вытеснять воздух туалета в рекреации, а затем и в классы. К тому же ведет направленная циркуляция холодного воздуха через входные двери первого этажа. Происходит не обновление воздуха, а перетекание его с первого этажа на второй, а затем и на третий. По этой причине самая неблагоприятная воздушная среда на третьем этаже. Приток воздуха должен осуществляться с таким расчетом, чтобы он поступал в помещение с более высокой температурой и вытеснял последний через вытяжные каналы. Например, открытая фрамуга во время урока в коридоре обеспечивает подтекание свежей струи в классные помещения и удаление загрязненного воздуха через вытяжку, находящуюся в верхней части классного помещения. Тепловой комфорт школьников выявлен при температуре воздуха в учебных помещениях 18—20° зимой, 16— 22° — весной. Умеренное напряжение терморегуляции происходит при температуре 17—22° и 15—23° соответственно. Умеренное напряжение терморегуляции допустимо и целесообразно для детей, потому что способствует тренировке терморегуляционной системы. Нахождение учащихся только в комфортных условиях задерживает возрастное становление терморегуляционных систем, что, в свою очередь, является фактором риска, снижающим неспецифическую устойчивость к заболеваниям. Медицинские работники школ и СЭС знакомят педагогический и обслуживающий коллектив с правилами проверки действия вентиляционных систем, режимом проветривания каждого помещения и осуществляют контроль за воздушной средой школьного здания. Целесообразно составлять график проветривания для дежурных учащихся. Естественный приток свежего воздуха в учебные помещения осуществляется за счет форточек (фрамуг), площадь раскрытия которых не менее 1/50 площади пола. Фрамуги и форточки в рекреационных помещениях запрещается забивать и заклеивать. Одно окно в классе (наиболее удаленное от двери) также не заклеивается и используется для сквозного проветривания. Последнее проводится не менее трех раз в день — по окончании занятий, перед началом занятий, а также между сменами. Кроме того, целесообразно осуществлять сквозное проветривание класса в то время, когда дети занимаются в другом помещении или на участке, например в мастерской или спортзале. Одностороннее проветривание учебных помещений проводится во время перемен, рекреационных помещений — во время уроков. Ежемесячно решетки вентиляционных отверстий очищаются от пыли, проверяется их тяга. В теплое время года занятия ведутся при открытых форточках (фрамугах). Оборудование школ, соответствующее гигиеническим требованиям, обеспечивает сохранение работоспособности, правильное физическое развитие и формирование осанки. Государственные стандарты на ученическую мебель определяют ее размеры. Для учащихся 1—4-х классов (6—10 лет) предпочтительнее использовать парты, так как в них обеспечено правильное соотношение стола и стула. Рост школьников при подборе мебели измеряется в классе (в обуви). Рекомендуется в каждом учебном помещении рядом с дверью иметь цветную мерную линейку, на которой нанесены цветные полоски шириной 15 см соответственно группам мебели: желтая — на высоте 115—130 см от пола, красная — 130—145 см, голубая—145—160 см, зеленая— 160—175, белая — 175—190 см. Школьники могут самостоятельно измерить свой рост и найти необходимую мебель по маркировочному цвету. Для облегчения рассаживания младших школьников нужно заполнить в журнале листок здоровья. Кабинеты черчения и рисования, лаборатории физики, химии, биологии оборудуются специальными столами. В каждом из таких помещений должна быть мебель 3 групп — В, Г, Д. Не одинаковой высоты, а 2—3 разновидностей должна быть рабочая поверхность в мастерских, кабинете домоводства. Они комплектуются разными столами, верстаками. Кроме того, их высота обеспечивается подставками 5—10—15 см. В процессе учебных занятий организм учащегося испытывает статическую нагрузку, которая может быть уменьшена не только за счет рационально подобранной мебели, но и за счет правильной позы. Выпрямленная поза утомительна, так как обеспечивается большим напряжением мышц спины, кроме того, отсутствует одна из точек опоры (о спинку стула, парты). При письме наименее утомительна поза с малым наклоном корпуса вперед. Правильная поза в процессе работы в мастерских — это слегка наклоненное вперед положение корпуса с небольшим наклоном головы, равномерное распределение нагрузки на правую и левую половины тела. Целесообразна частая смена положения, так как статические усилия по удержанию тела в определенной позе особенно утомительны. Учебные режимы для школьников должны предусматривать ежедневно один урок для каждого класса на воздухе. Такие уроки, как физкультура, труд, география, ботаника, природоведение, рисование и другие, проводимые на участке школы, оздоравливают детей, так как позволяют быть на воздухе в часы, когда солнечный спектр наиболее богат световыми и ультрафиолетовыми лучами. Кроме того, отсутствие детей в учебных помещениях дает возможность их эффективно проветрить. Обучение 6-летних детей организуется только в первую смену. Время начала занятий — 8.30, с учетом местных условий оно может быть сдвинуто, но сохраняются длительность и последовательность режимных элементов. Продолжительность урока — 35 минут, после второго урока — школьный завтрак, динамическая перемена длительностью 40 минут, число уроков в день — 3—4, в неделю — 20. Для учащихся продленного дня организуются дневной сон — 1,5 часа, обед И полдник. Домашнее задание детям 6 лет не дается. Обучение учеников 2—4-х классов осуществляется по ступенчатому режиму — удлиняется урок, увеличивается недельное число уроков до 22— 24. Объем домашнего задания младших школьников не должен превышать по времени 1,5 часа. Для учащихся 5—10/11-х классов посильны ежедневно 5—6 уроков по 45 минут и 3 часа домашних занятий. Профилактика переутомления не сводится к контролю за количеством уроков в соответствии с возрастом, а касается и вопросов правильного с гигиенических позиций построения каждого урока, их чередования. Трудность урока складывается из учебных его элементов, суммарного воздействия уроков. Установлено, что уроки средней трудности наименее утомительны для учащихся. Уроки малой трудности ниже учебных возможностей детей. Они не интересны и утомительны. Трудные уроки вызывают чрезмерное напряжение умственной деятельности, утомляют детей, снижают их работоспособность. Трудность предмета для каждого возраста разная. Так, для учащихся 1- го класса объективно трудными оказались уроки пения, чтения; для 2—3- х — природоведение, русский язык; для 4—6-х классов — география, история, химия, а для 9—10-х классов — литература, физика, физкультура. Урок облегчается, если на нем многократно чередуются разные виды деятельности. Например, устная- и письменная работа, изучение нового и повторение пройденного материала, соблюдена посильная для данного возраста длительность каждого из компонентов урока, особенно самостоятельная работа. В младших классах целесообразны комбинированные уроки, на которых используются разные виды работ. Например, последние 10 минут русского языка или математики отводятся рисованию по теме урока. Включение игровых моментов в ходе урока является эмоциональной разрядкой, позволяет в значительной мере активизировать внимание детей и педагогически эффективно использовать все время урока. Совершенствование содержания образования и применение технических средств в школьном обучении привело к формированию урока нового типа, способствующего активизации внимания и умственной деятельности школьников. Интенсификация умственной работы предъявляет повышенные требования к зрительному (кино- и телеуроки), слуховому анализатору (уроки с использованием радио- и звукозаписи), отсюда необходимость медицинского контроля за применением технических средств обучения (ТСО). Длительность использования ТСО ограничивается до 15—20 минут для младшего и до 30 минут для старшего школьного возраста. В течение недели число уроков с применением ТСО не должно превышать трех-четырех. Наиболее благоприятны уроки, на которых применяется одно техническое средство в сочетании с двумя наглядными пособиями. Например, демонстрация диафильма, показ макета и приборов. В особом медицинском контроле нуждается обучение школьников с использованием вычислительной техники, компьютеров, т. к. работа с ними увеличивает зрительную и статическую нагрузку, ведет к изменению температурно-влажностных характеристик воздуха, повышает уровень шума, действуют электрическое и радиационные поля. В каждом конкретном случае контролю подлежат следующие моменты: оборудование используемых помещений, наполняемость каждой группы детьми, анализ режима занятий, которые согласовываются с гигиенистами — работниками санэпидстанции. Оптимальная работоспособность поддерживается правильно составленным расписанием, учитывающим: 1) чередование видов деятельности, например, естественно- математических и гуманитарных предметов, предметов с преимущественно умственной и физической нагрузкой; 2) распределение школьных учебных предметов в расписании в соответствии с учетом дневной и недельной динамики работоспособности школьника. Работоспособность в течение суток изменяется чаще всего волнообразно. Ей свойственны два периода повышения активности физиологических функций: между 10—12 и 16—18 часами. Физиологическая кривая отражает биологический ритм. Работа в период подъемов осуществляется с большей производительностью труда, способствует сохранению здоровья, позволяет достичь лучших результатов при меньших затратах энергии и времени. Наиболее трудные предметы следует изучать на 2—3-м уроке в младших классах и на 2—4-м уроке в средних и старших классах. Недопустимо несколько контрольных работ в один день, на одной неделе, особенно к концу учебной четверти. Уроки труда и физкультуры целесообразно ставить 3—4-ми, к тому времени, когда начинает появляться утомление, особенно в дни снижения работоспособности — четверг и пятницу. Вторым направлением профилактики отклонений здоровья школьников является широкое использование средств физической культуры. Закономерности двигательного поведения учтены режимом дня, в котором предусматриваются следующие формы физического воспитания школьника: утренняя гимнастика длительностью 7—10 минут включает 6—7 упражнений, каждое из которых повторяется 6—8 раз. Вначале выполняются упражнения в виде разного рода ходьбы (I), затем движения потягивания (II), упражнения для мышц живота и спины (III), для рук и плечевого пояса (IV). Затем идут маховые упражнения для рук и ног (V), подскоки (VI). И наконец, дыхательные упражнения (VII). Конкретные упражнения рекомендует врач или учитель. Комплексы меняются каждые 10—15 дней. При углубленных осмотрах школьников целесообразно проверить умение ребенка выполнить то или иное движение из комплекса. При посещении детей на дому следует заострить внимание родителей на необходимости утренней гимнастики для детей. Гимнастика до уроков (вводная гимнастика) на протяжении 5—10 минут не заменяет, а дополняет утреннюю гимнастику. Она имеет свое назначение — подготовить ребенка к удержанию рабочей позы, углубить дыхание, сосредоточить внимание. Медицинские работники контролируют санитарное состояние мест, где проводится гимнастика, обращают внимание на изменение пульса ребенка, период его восстановления. Комплексы следует менять 2 раза в месяц. Физкультпаузы на уроках длительностью 2—3 минуты целесообразны для учащихся всех классов. Они позволяют изменить рабочую позу, улучшить кровообращение в нижней части туловища и конечностей, возбудить дыхание. Врач разъясняет значение физкультпауз, проверяет правильность их проведения, посещая уроки с целью их общей гигиенической оценки. Подвижные игры на малых переменах и динамической перемене. Последняя проводится на пришкольном участке после 2—3-го урока длительностью 35—40 минут. Как и урок физкультуры, она состоит из трех частей. В первой части (6—8 минут) осуществляется подготовка к предстоящей двигательной активности: построение, ходьба, бег, общеразвивающие упражнения. Вторая, основная часть (22—25 минут), включает подвижные игры, эстафеты, спортивные упражнения (лыжи, коньки, санки), баскетбол, волейбол и т. д. Содержание этой части подбирается с учетом программы физического воспитания для каждого класса. Третья часть (4—6 минут) — построение, ходьба с заданием, общеразвивающие упражнения, упражнения на внимание и организованное возвращение в школу. Медицинские работники выборочно по частоте пульса контролируют нагрузку, ведут наблюдение за состоянием здоровья детей в момент игры и на последующем общеобразовательном уроке. Подвижные игры на прогулках в группах и классах продленного дня проводятся до обеда и перед уходом домой. Включают организационную часть и самостоятельное использование игр по интересам. Контролируя эту форму, врач следит за активностью детей. Целесообразно выяснить причины отсутствия интересов у детей к данной форме физического воспитания и дать совет учителю, родителям. Урок физкультуры ведется в соответствии с учебной программой. Задача врача — контроль по четырем разделам: 1 — оценка хода урока; 2 — оценка условий занятий — используются санитарные правила по контролю за местами занятий физкультурой и спортом; 3 — анализ материалов I и II раздела; 4 — предложения по материалам контроля: а) учителю; б) администрации школы. Подготовка учащихся к сдаче норм ГТО. Врач в соответствии с Всесоюзным физкультурным комплексом ГТО (18 января 1985 года), содержащим четыре направления, принимает участие в каждом из них: 1 — Знания; 2 — Умения; 3 — Требования к недельному двигательному режиму; 4 — Виды испытаний и нормы. Медицинские работники школ ведут методическую работу по повышению качества преподавания гигиенических разделов учебных программ, цель которых — научить детей сохранять свое здоровье. Выборочно участвуют в приеме нормативных требований 1-го и 2-го направлений комплекса. Определяют функциональную готовность детей к сдаче норм ГТО по специальным пробам, руководствуясь Методическими рекомендациями о допуске школьников к сдаче норм ГТО с учетом функциональной готовности. Занятия в физкультурных кружках и спортивных секциях — одна из форм физического воспитания школьников. Допуск для занятий осуществляется врачом на основании углубленных осмотров детей с обязательным проведением функциональных проб. Ежемесячные праздники здоровья (дни здоровья) проводятся в масштабе отдельного класса, школы. Они являются как бы итогом всех форм физического воспитания и включают помимо физкультурных соревнований другие виды, позволяющие выявлять знания и навыки, сохранять здоровье (викторины, выставки, специально подобранные номера художественной самодеятельности). Задача врача — познакомиться со сценарием, оказать помощь в подборе материала, исключить примитивное, а порой и неверное толкование навыков личной гигиены. Третье направление. Профилактика отклонений здоровья у детей группы риска обеспечивается дифференцировкой режима обучения. Рекомендации щадяще-оздоровительного режима могут осуществляться двумя взаимосвязанными путями — |