15. Каузальная атрибуция. Каузальная атрибуция (объяснение причин в процессе мотивации)

Скачать 279 Kb. Скачать 279 Kb.

|

Таблица 18.1Сочетание информационных данных, на основании которых причина локализуется либо в объекте, либо в обстоятельствах, либо в субъекте

Тогда возможной комбинации суждений выглядят следующим образом. • Если: согласованность с действиями других индивидов низкая (1б - никто другой не сбежал с этой лекции), особенности объекта слабо выражены (2б - Петров сбежал с других лекций), стабильность поведения во времени высокая (3а - в прошлом Петров также сбегал с этой лекции), то атрибуция личностная (1б – 2б - 3а). • Если согласованность с действиями других индивидов высокая (1а - почти все сбежали с этой лекции), особенности объекта ярко выражены (2а - Петров не сбежал с других лекций), стабильность поведения во времени высокая (3а), то атрибуция стимульная (объектная) (1а – 2а – 3а). • Если: согласованность с действиями других индивидов низкая (1б - никто другой не сбежал с этой лекции) (1б), особенности объекта ярко выражены (2а - Петров не сбежал с других лекций), стабильность поведения во времени низкая (3б - в прошлом Петров никогда не сбегал с этой лекции), то атрибуция обстоятельственная (1б - 2а – 3б). С этим "ключом" сопоставляются ответы испытуемого (т.е. того, кто оценивает ситуацию). Ответы эти предлагается дать, глядя в "таблицу" и сопоставляя их тем самым с имевшими место ранее наблюдениями. Например, наблюдатель знает, что никто другой не сбежал с упомянутой лекции (1б); он также знает, что Петров сбежал с других лекций (2б); ему известно, что и в прошлом Петров сбегал с этой лекции (3а). Если в таком случае испытуемый предлагает вариант 1б – 2б – 3а, т.е. приписывает причину Петрову, то можно считать, что он приписал ее правильно. Также правильным будет приписывание причины "лекция" (т.е. объектной) в том случае, если наблюдатель изберет набор 1а-2а-3а. В случае с обстоятельственной причиной дело обстоит сложнее. Согласно "ключу" набор суждений, дающий основание приписать обстоятельственную причину, должен быть 1б-2а-3б (т.е. "никто другой с лекции не сбежал", "Петров сбежал с других лекций", " В прошлом Петров никогда с нее не сбегал"). Как видно здесь ситуация не очень определенная, во всяком случае неясно, "виноват" Петров или лекция. Очевидно, поэтому приходится трактовать причину, как кренящуюся в обстоятельствах, хотя это и не полностью оправданно. Таким образом, Келли распределяет причины между субъектом и окружением. Хайдеровские возможности окружения распадаются у него на объект и обстоятельства, в которых представлен объект. И если объект является постоянным фактором окружения, то обстоятельства задаются ситуационным контекстом. Схему, предложенную Келли, нельзя рассматривать как абсолютную. В ряде случаев, как отмечает и сам автор, индивид может демонстрировать выбор и сложных причин, например «личностно-объектную» (когда налицо la-2б-3а). Все же важно подчеркнуть, что предложенная схема имеет определенное значение для формулирования хотя бы первых правил, более или менее адекватного приписывания причин. Тем более что во многих экспериментах схема давала неплохие показатели. Эмпирическая проверка ковариационной модели была осуществлена Мак-Артур. Эксперимент, в котором исследовались закономерности объяснения чужого поведения, показал, что если говорить о результатах действия, то примечательно, что в первую очередь их причина приписывается субъекту. Нередко при объяснении использовались комбинации причин, причем наиболее часто — комбинация «субъект — объект». Смещение локализации причины (по большей части в сторону субъекта, но не окружения) зависит от вида подлежащего объяснению поведения: события, действия и результаты действий чаще атрибутируются относительно субъекта, чем объекта, а эмоции и мнения, напротив, чаще относительно объекта. Информация о согласованности имеет меньшую значимость по сравнению с информацией об особенностях и тем более о стабильности. Но эти данные относятся только к оценке чужого поведения. Таким образом, последовательность осуществления атрибуции, по Мак-Артур, имеет следующий вид: «стабильность — особенность — согласованность». 18.1.1.2.4. Каузальные схемы по Келли Вторая часть теории Келли получила название принцип конфигурации (теория каузальных схем). Его суть в том, что если в реальных ситуациях человек не располагает никакой информацией о реакциях субъекта на аналогичные стимулы или о реакциях других людей на тот же самый стимул (т.е. не может использовать критерии подобия, различия и соответствия), то он должен обрисовать для себя всю конфигурацию возможных причин и выбрать одну из них. Предложенные в модели ANOVA нормативы оказываются недостаточными. Они представляют собой идеальный образец схемы, по которой должен рассуждать человек. В действительности, в реальных ситуациях у субъекта часто нет времени на «приложение» схемы и чаще всего он умозаключает о причинах на основании одного-единственного следствия, хотя и включает при этом свой прошлый опыт. Келли установил, что при неполной информации прибегают к выделению обобщенных кон-фигураций взаимодействия различных причин, к так называемым каузальным схемам. Если, напри-мер, кто-нибудь решил задачу, и известно, что эта задача очень трудная, то успех приписывается высокой способности. Успешный результат действия имеет, таким образом, причину, препятствующую его осуществлению (высокая степень трудности задачи), и причину благоприятствующую (большие способности). Препятствующие и благоприятствующие причины не обязательно должны, как в данном примере, распределяться между субъектом и окружением, и та и другая могут локализо-ваться как в одном, так и в другом. Кроме дифференциации причин на способствующие и препятствующие, а также на внутренние и внешние Келли указывает на два специальных понятия, которыми обозначается комбинация причин, ведущая к определенному эффекту:

Эти каузальные схемы следует применять в соответствии со следующими эмпирически выработанными правилами:

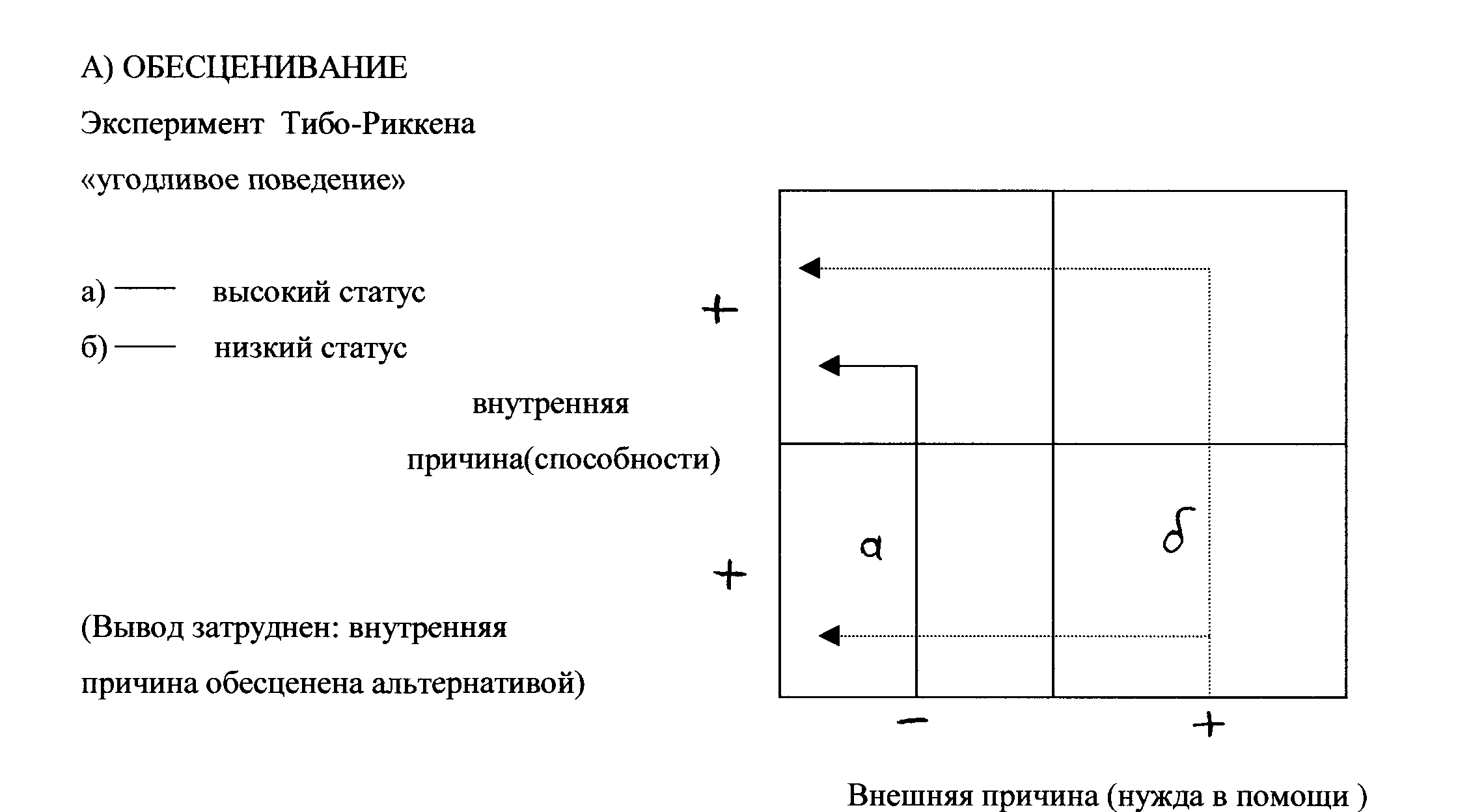

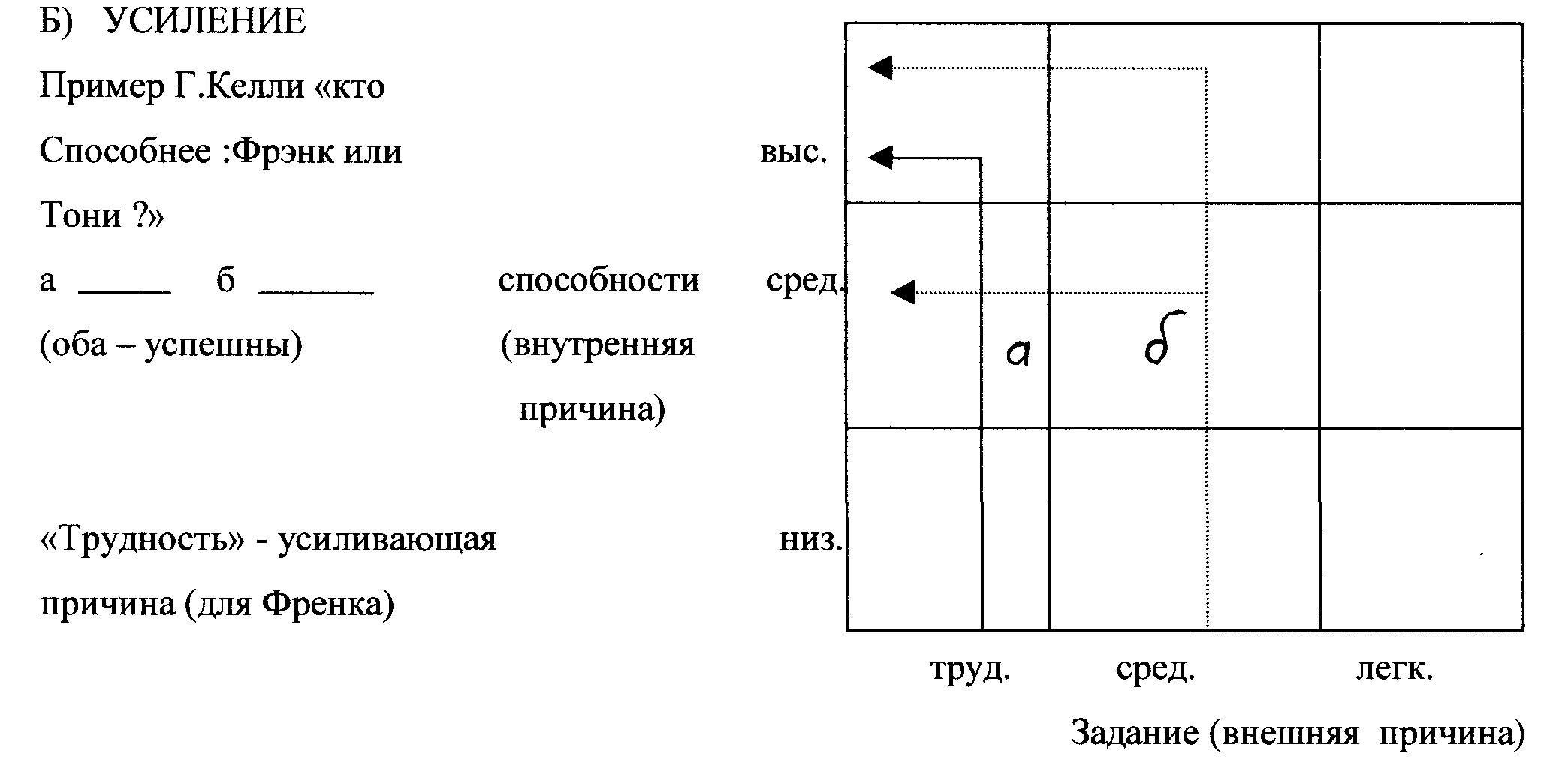

Но как в случае множественных достаточных причин определить: какая из них была благоприятствующей? Ответ на этот вопрос не дают и сведения о повторном появлении эффекта, поскольку каждое такое появление (например, успешное решение легкой задачи) может быть следствием как одной, так и другой причины. Для того чтобы облегчить задачу отбора единственной, адекватной в данном случае причины, предлагается учитывать следующие принципы: а) обесценивания, б) усиления, в) систематического искажения информации. В совокупности эти принципы и образуют «принципы конфигурации». При неразделимости множественных достаточных причин Келли рекомендует пользоваться принципом обесценивания, когда снижается значимость каждой причины эффекта при условии, что имеются или возможны другие приемлемые причины. Принцип обесценивания означает, что субъект отбрасывает те причины, которым есть альтернатива (ибо таковые причины «обесцениваются»). Обесценивание одной или нескольких из многих возможных причин (так же как и одного из многих возможных специфических эффектов) должно быть тем значительнее, чем больше число достаточных причин (или эффектов). Пример приводится в известном эксперименте Дж.Тибо и X.Риккена: демонстрировалась «угодливость поведения» двух людей — с высоким и низким социальным статусом. Испытуемых просили объяснить причины такого поведения. Они выбирали разные причины: для «низкого» по статусу выбиралась как внутренняя причина (его бессилие в жизни), так и внешняя (желание получить помощь). Для «высоко статусного» теоретически можно предположить эти же причины. Однако испытуемые в данном случае отбрасывали внешнюю причину (так как, по их мнению, высоко статусный не нуждается в помощи): внешняя причина обесценилась наличием альтернативы (сам себе может помочь). Поэтому во втором случае причина приписана внутренним качествам высоко статусного человека (такой уж он есть). Отсюда видно, что относительно первого случая вывод неясен: могут быть справедливы обе причины. Но по противопоставлению второму случаю с высоко статусным низко статусному в эксперименте чаще приписывалась внешняя причина.  Рис. 18.3. Иллюстрация действия принципа обесценивания Источник: Келли Г. Процесс каузальной атрибуции, М., 1984. Специфическим вариантом принципа обесценивания является принцип усиления. Суть его в том, что чаще приписывается причина, которая чем-нибудь усиливается: например, она кажется более вероятной, потому что встречает препятствие. Келли приводит такой пример: Фрэнк и Тони выполняют задание. Фрэнк — трудное. Тони — среднее. Оба успешны. Предлагается ответить на вопрос, в чем причина их успеха: в способностях того и другого или во внешних обстоятельствах. Обычно способности (внутренняя причина) приписываются Фрэнку, так как для него препятствие — трудность задания — лишь усиливает предположение о его высоких способностях.  Рис. 18.4. Иллюстрация принципа усиления Источник: Келли Г. Процесс каузальной атрибуции, М., 1984. Отсюда видно, что причина «усиливается» в тех случаях, когда она обладает высокой значимостью для того, кто совершает поступок, или когда её наличие обозначает для действующего лица самопожертвование, или когда действие по этой причине связано с риском. Все это необходимо принимать в расчет тому, кто приписывает причину: «Когда принуждение, ценность, жертвы или риск включаются в действие то оно приписывается чаще деятелю, чем другим компонентам схемы» [Келли Г., 1984, С. 129], т.е. когда действие совершается трудно, причина его чаще приписывается субъекту, следовательно, имеет место личностная атрибуция. Помимо этого можно еще добавить, что чем менее социально желательно целевое действие (например, если оно противоречит ролевым предписаниям), тем сильнее возрастает значимость соответствующей внутренней причины действия и тем в большей степени оно объясняется диспозицией субъекта, а не требованиями особенностей ситуации. Но здесь уже вступает в силу третий из предложенных Келли принципов конфигураций - систематическое суждение о людях. Более подробно третий принцип рассматривается в ошибках атрибуции. 18.2. Атрибуционные ошибки 18.2.1. Позиция наблюдателя и локализация причин Джоунс и Нисбетт [Е. Jones, R. Nisbett, 1977] впервые обратили внимание на существенные различия в наблюдении своего или чужого поведения. В этих двух случаях мы имеем дело не только с разными способами наблюдения, но и с разного рода информацией. Прежде всего различаются сами источники информации. При внешнем наблюдении наше внимание направлено на протекание чужого действия. Все же то, что происходит в субъекте прежде, чем он приступит к действию и в ходе действия, недоступно восприятию. Мы всегда можем зарегистрировать внешние результаты наблюдаемого поведения: движения, экспрессивные проявления и речь. Причины подобных поведенческих проявлений мы относим к действующему субъекту как их автору. И поскольку субъект, будучи индивидом, представляет собой нечто константное, то в качест-ве причин действия мы рассматриваем устойчивые личностные диспозиции (свойства) субъекта. Наблюдая собственное поведение, мы видим ситуацию еще и как бы изнутри. Наше восприятие направлено на существенные особенности ситуации, на содержащиеся в ней указания, возможности, соблазны и опасности, вообще, на все то, что определяет наш поступок. Соответственно и в качестве причин поведения мы рассматриваем меняющиеся особенности ситуации, а не диспозиции, побуждающие нас действовать так, а не иначе. Воспринимаемое и даже то, что может быть воспринято в будущем, по-разному членится на фигуру и фон при этих двух позициях наблюдения. При внешнем наблюдении особенности ситуации образуют непрерывный фон, на котором в качестве фигуры контрастно выступает действие субъекта. При самонаблюдении, наоборот, особенности ситуации воспринимаются как фигура на фоне собственного поведения. Стормс [М. Storms, 1973] убедительно показал, что уже на уровне восприятия происходит такая организация фигуры и фона, которая предопределяет характер получаемой информации, а тем самым и локализацию причин поведения. В его эксперименте благодаря видеозаписи субъекты действия и наблюдатели менялись перспективами наблюдения: субъект смотрел в записи собственное действие, а наблюдатель — акцентированные ситуационные обстоятельства, в которых находился субъект. Перемена перспективы наблюдения привела и к перемене субъективной локализации причинности. Субъекты действия стали объяснять свое поведение личностными диспозициями в большей степени, чем наблюдатели. Но односторонняя локализация причин в том и другом случае объясняется не только условиями восприятия. Действуя, мы воспринимаем не одни особенности ситуации, предметом нашего внимания часто оказываются порождаемые ею впечатления, рассуждения, волевые импульсы, наброски планов действия. Поэтому у нас в отличие от стороннего наблюдателя, от которого все это скрыто, как правило, не создается впечатления о проявлении определенных диспозиций. Скорее, нам кажется, что причиной наших мимолетных состояний являются те или иные ситуационные влияния. Различная локализация причин поведения объясняется также неодинаковым характером и объемом фоновой информации. Субъект действия лучше наблюдателя знает, что привело к данной ситуации, — он знает предысторию. Ему известны постепенные изменения и тенденции развития собственного поведения. Наблюдатель, как правило, знает об этом или мало, или ничего. Ему прихо-дится строить свое объяснение на восприятии момента, что исключает в качестве возможных причин внутренние изменения. Наблюдаемое действие выделяется лишь на фоне того, как поступают или поступили бы в этой ситуации другие, т.е. все сводится к вопросу о межличностных диспозициях. Таковы в общем три взаимосвязи между перспективой наблюдения и локализацией причин поведения. Эта взаимосвязь была подтверждена в ряде исследований [R.Nisbett, С.Саputo, P.Legant, J. Marecek, 1973]. Так, в одном из них было установлено, что если наблюдатели ожидают от субъекта похожего поведения в будущей аналогичной ситуации, то субъекты, напротив, не усматривают в своем будущем поведении подобного постоянства диспозиций. В другом исследовании студенты выбор своей подруги и профессии обосновывали определенными достоинствами выбранного объекта и выбранной специальности, а выбор подруги и профессии для своих друзей они обосновывали чертами их характера (диспозициями). Наконец, в еще одном исследовании было установлено, что другим мы приписываем больше диспозиций, чем самим себе. Описывая себя и других при помощи биполярных шкал, предусматривающих вариант ответа «в зависимости от ситуации», мы гораздо чаще пользуемся этим вариантом при самоописании, чем при описании других. Итак, можно констатировать, что позиция, с которой мы наблюдаем, «естественным образом» навязывает нам односторонний подход к проблеме и локализацию причинности при объяснении поведения. При внешнем наблюдении, на котором обычно основывается объяснение поведения, наше восприятие приковано к протеканию действий субъекта. Все особенности ситуации, вызвавшие эти действия или предшествовавшие им, воспринимаются в лучшем случае как смутный фон. Необходимость получить дополнительную информацию для объяснения наблюдаемого действия заставляет нас обратиться к межиндивидуальным различиям, т. е. сравнить действия различных людей в (предположительно) тождественных ситуациях и объяснить их межличностными различиями в личностных диспозициях. Пытаясь при большом дефиците информации свести закономерности наблюдаемого поведения к этому простому, прямо-таки напрашивающемуся толкованию, мы невольно склонны переоценивать однородность поведения в различных ситуациях и стабильность его во времени относить на счет диспозициональной обусловленности. |