15. Каузальная атрибуция. Каузальная атрибуция (объяснение причин в процессе мотивации)

Скачать 279 Kb. Скачать 279 Kb.

|

|

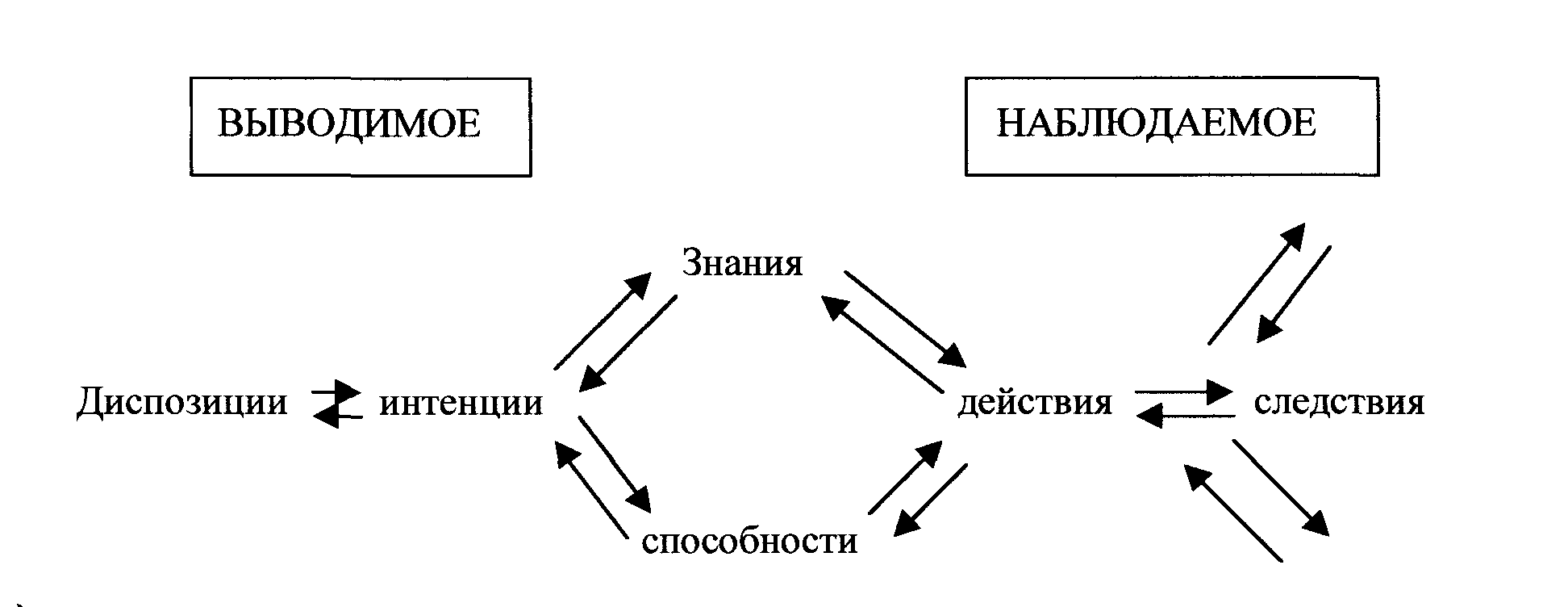

18.3. Приписывание причин и его логический путь Анализируя представленные выше теории атрибуции, мы разобрали основные правила, которые использует наблюдатель, приписывая причины происходящим событиям. Теперь попытаемся понять, как осуществляется сам процесс атрибуции (т.е. какой логике он подчиняется, каковы его компоненты, этапы и прочее). 18.3.1. Теория корреспондентного выведения Джоунса и Дэвиса Один из вариантов ответа на этот вопрос дан в концепции Э.Джоунса и К.Дэвиса, получившей название «теория корреспондентного выведения» [Э. Аронсон., 1998, С. 171]. Ими предложена следующая схема, помогающая понять логический путь, которым следует человек, приписывая причины поведения другому человеку, (рис. 18.5).  Стадия 2 Стадия 1 реальный процесс: слева направо наблюдатель интерпретирует: справа налево Рис. 18.5. Теория «корреспондентного выведения» .Схема Э. Джоунса и К. Дэвиса Источник: Аронсон Э.Общественное животное. Введение в социальную психологию, С. 173. Если рассмотреть банальный случай дорожно-транспортного происшествия, когда автомобилист сбивает пешехода. То при размышлении о причинах инцидента можно предложить следующую логику. Реальный процесс осуществляется по направлению слева направо: субъект поступка (водитель) прежде всего обладает некоторыми личностными чертами-диспозициями (например, долей безответственности), затем намерениями-интенциями (например, успеть «проскочить» на красный свет), потом актуализует то и другое при помощи знаний (в нашем случае плохой подготовкой на экзамене по получению водительских прав), а также способностей (например, недостаточно быстрой реакцией при виде препятствия). Результат-автомобилист сбивает пешехода. Иной порядок следования событий раскрыт наблюдающему: индивид прежде всего наблюдает следствие каких-то действий другого человека (например, как автомобилист сбивает пешехода), он может также наблюдать и само действие (видел, как автомобилист проехал на красный свет). Но далее он уже ничего наблюдать не может: он может только что-то умозаключать относительно знаний совершившего поступок или его способностей. Продолжая это рассуждение наблюдающий может также нечто предположить относительно намерений (интенций) субъекта поступка или даже относительно характеристик его личности (диспозиций). Но все это уже будет определенной мыслительной операцией, которую Джоунс и Дэвис называли «корреспондентным выведением», т.е. осуществлением вывода, соответствующего ряду наблюдаемых фактов. Наблюдатель, таким образом, движется в своих заключениях справа налево, на этом пути он осуществляет процесс приписывания. Процесс выведения («вывода») расшифровывается более подробно: выделяются две его стадии: а) атрибуция интенций, б) атрибуция диспозиций. На первом этапе наблюдатель умозаключает намеренны ли действия или нет. (В нашем примере действие намеренно, т.к. водитель, каким бы плохим учеником на курсах он ни был, знал возможные последствия и мог совершить действие.) Второй шаг наблюдателя-анализ того, какие диспозиции стоят за этим (в нашем случае наблюдатель может заключить о безответственности водителя). Это поэтапное рассуждение, естественно, может включать в себя ряд ошибок. Оказалось, что многие ошибки зависят от двух показателей: а) уникальны или типичны действия; б) социально желательно оно или нет. Этим аспектам, как мы уже видели, уделялось особое внимание в модели Джоунса и Дэвиса, а также в модели Келли. Теперь обратимся еще к одной проблеме, связанной с приписыванием причинности происходящим событиям. 18.3.2. Экстринсивно и интринсивно мотивированное поведение По Хайдеру и Келли, человек, объясняющий причины поведения, стремится приписать их возможностям либо личности, либо окружения. Это противопоставление не оставляет места объяснению поведения и свойствами личности субъекта, и возможностями окружения одновременно. При атрибуции мотивации скорее имеются в виду вопросы «Зачем?», а не «Почему?», т.е. имеются в виду основания действия, а не их причины. Основаниями для определенных интенций или мотивации обладает действующий субъект (а не его окружение). Но основания могут относиться к возможностям как личности, так и окружения. Привлекательность ситуации может заставить действовать только потому, что специфическая личностная диспозиция как раз и придает этой привлекательности столь стимулирующую силу. И наоборот, возможности личности пробуждаются только потому, что возникает соответствующая ситуационная привлекательность. Деси предлагает различать «экстринсивные» (внешне обусловленные) и «интринсивные» (внутренне обусловленные) тенденций поведения. Он определяет оба вида поведения следующим образом: «Интринсивно мотивированное поведение — это поведение, награду за которое индивид несет в себе. Действующий субъект находит удовлетворение в чувстве собственной компетентности и самоутверждении. Экстринсивно мотивированное поведение — это поведение, при котором действующий субъект находит удовлетворение в каком-то внешнем вознаграждении. Если Дэвид перепечатал рукопись, чтобы заработать деньги, он был экстринсивно мотивирован, но если он сделал это потому, что ему нравится печатать на машинке, что он воспринимал эту работу как способ проявить свою компетентность и самоутверждение, то он мотивирован интринсивно. И в том и другом случае он вел себя одинаково. Однако желательные эффекты при этом различны. При экстринсивной тенденции желательный эффект — получение денег, или, как сказал бы Келли, если Дэвид делал это ради денег, то он имеет ярко выраженную особенность (Дэвид печатает, только когда обстоятельствами подразумеваются деньги), низкую согласованность (люди с ярко выраженной диспозицией экстринсивной мотивации печатают только тогда, когда им платят) и высокую стабильность (обычно его желание печатать зависит от денег). Использование модели Келли ведет не совсем прямо, но с определенной тенденцией к атрибуции относительно окружения. Ярко выраженная особенность задает атрибуцию относительно обстоятельств, хотя низкая согласованность несколько снижает такую атрибуцию. При интринсивной тенденции желательный эффект заключен в самом поведении. Награду индивид несет в себе, так что атрибуция осуществляется относительно личностной диспозиции, т.е. относительно интринсивной мотивации. Как сказал бы Келли, если Дэвид мотивирован интринсивно, то он обладает слабо выраженной особенностью (Дэвид станет печатать, даже если обстоятельства изменятся), низкой согласованностью (только интринсивно мотивированные индивиды печатают в подобных случаях) и высокой стабильностью (он, по-видимому, очень много печатает, раз в этом и состоит его внутреннее вознаграждение), а это значит, что атрибуция носит субъективный характер» [р. 248-249]. При внутренне обусловленной мотивации намерение субъектно детерминировано, при внешне обусловленной мотивации оно ситуационно обусловленно. Деси между субъектной и объектной причинностями выделяет промежуточный тип: если внешние последствия результата действия усиливают причину действия, то имеет место ситуационно обусловленное намерение, которое следует приписать субъектной причинности, т.е. связать с личностными свойствами субъекта. Таким образом, для экстринсивно мотивированных действий оказывается возможным объяснение поведения и свойствами личности субъекта, и возможностями окружения одновременно. Таким образом, будет ли субъектом (или сторонним наблюдателем) приписана действию экстринсивная мотивация (ситуационно обусловленное намерение), зависит от того, насколько сильно одно (или несколько) из многих благоприятствующих оснований (скажем, награда или наказание) действия обусловлено окружением. Как только человек замечает или допускает подобное благоприятствующее внешнее последствие, в силу вступает, как полагает Келли, принцип обесценивания. Субъектная причинность не представляется уже единственно возможной. Как считает Деси, именно под влиянием этого принципа действию приписывается экстринсивная мотивация. 18.3.3. Процесс атрибуции мотивации: модель Деси Деси предложил модель атрибуции мотивации, состоящую из ряда последовательных этапов. охватывающую оба экстремальных случая. На первой стадии учитываются несубъектные причины, т.е. все то, что, по Келли, характе-ризуется ярко выраженными особенностями, высокими стабильностью и согласованностью. На-пример, когда собравшаяся на прогулку компания прячется от внезапного ливня. В этом случае кау-зальная атрибуция, согласно Хайдеру, имеет статус феноменального описания. Очевидно, что ника-кой другой атрибуции не требуется, поскольку достаточно простой констатации предписаний, дикту-емых явлениями природы (возможностями окружения). Очевидно, несубъектные причины учитыва-ются прежде всего именно потому, что они больше бросаются в глаза, чем субъектные причины. На второй стадии в том случае, когда на первой стадии процесса атрибуции мы не можем приписать несубъектным причинам какой-либо роли (либо это роль недостаточно значима), мы обращаемся к вторичным возможностям окружения, способным вызвать ситуационно обусловленное намерение. В работе Деси и его коллег за исходное брались размер оплаты и вид вознаграждения и на этой основе оценивалась соответствующая диспозиция действующего субъекта, например мотив «хорошо заработать». Если ситуационная привлекательность была необычайно высокой (как в «ситуации искушения») либо оказывали свое воздействие другие объектные причины, то в соответствии с принципом обесценивания снижалась значимость базовой диспозиции в ситуационно обусловленном намерении. Если же к этому добавлялись препятствующие объектные причины, то ценность базовой диспозиции возрастала. Если на второй стадии ситуационно вызванное намерение проявляется в качестве достаточного объяснения, то на этом процесс атрибуции прекращается. Если же обоснование оказывается недостаточным (или пока недостаточным), то на третьей стадии этого процесса подключается субъектно детерминированное намерение. Таким образом, на последнем этапе к атрибуции привлекаются личностные диспозиции действующего субъекта, т.е. выявляется, что за цели он преследует и как самоутверждается. Значимость таких диспозиций может возрастать, если одновременно с ними выявляются препятствующие объектные или субъектные причины, если при этом выявляются благоприятствующие объектные и субъектные причины, то ценность таких диспозиций может уменьшиться. В целом ход процесса можно охарактеризовать следующим образом: сначала рассматривается достаточность объяснения поведения с позиций решающего воздействия ситуационных эффектов. Когда такого объяснения оказывается недостаточно, то предпринимается попытка объяснить поведение с точки зрения ситуационно обусловленных (экстринсивных) намерений. Но когда такого объяснения оказывается недостаточно, то в конце концов остается лишь обратиться к объяснению поведения действующего субъекта как вытекающего единственно из его диспозиций. Вообще говоря, модель Деси не столько фиксирует протекание процесса, сколько дает общую поисковую схему. Концентрация внимания и ожидания может с самого начала зафиксировать процесс атрибуции на какой-либо из его стадий. Мотивационный эффект также может сказаться на атрибуции. При высокой мотивации раскрыть основания действий и их результатов можно лишь после тщательного разбора всех стадий. При этом могут сказаться и индивидуальные различия в основаниях объяснения положения дел. В конечном счете сыграть свою роль может и мотиваци-онная предубежденность осуществляющего атрибуцию субъекта. Личный интерес, причастность собственного «Я», может побудить искать причины собственных или чужих действий не в ситуационно индуцированных, а в субъектно детерминированных интенциях или наоборот. Теперь мы и займемся такой мотивационной предубежденностью. Теперь можно подвести итоги рассмотрения теорий атрибуции в контексте их места в психологии социального познания. Итак, атрибутивный процесс начинается с мотивации индивида понять причины и следствия поступков других людей, т.е. в конечном счете понять смысл человеческих отношений. Причем у человека всегда присутствует как потребность понять эти отношения, так и потребность предсказать дальнейший ход этих отношений. Причина, которую индивид приписывает явлению (или человеку), имеет важные последствия для него самого, для его чувств и поведения. Значение события и реакция человека на него детерминированы в большей степени приписанной причиной. Поэтому сам поиск причин, их адекватный выбор в различных ситуациях есть важнейшее условие ориентации человека в окружающем его социальном мире. Эта ориентация есть сложнейший мыслительный процесс, требующий умения оперировать полученной информацией, а так же «достраивать» её случае её недостаточности. Поэтому в атрибутивный процесс включен целый ряд не только познавательных, но и мотивационных операций, а также учет и эмоциональных компонентов познания. Анализ атрибутивных процессов важен не только сам по себе, но служит стимулом для дальнейшего углубления в процесс социального познания. Будучи своеобразной предтечей психологии социального познания, исследование атрибутивных процессов оставляет на ее долю целый ряд нерешенных проблем и необъясненных феноменов, касающихся того, как человек, черпая сведения об окружающем его мире, строит в целом его образ, с тем чтобы успешно в нем функционировать. |