Концепция воспитания. Концепция Основы реализации воспитательного потенциала учебного предмета Технология

Скачать 1.91 Mb. Скачать 1.91 Mb.

|

|

Казакевич В.М. – доктор педагогических наук, профессор Концепция: «Основы реализации воспитательного потенциала учебного предмета «Технология» Воспитание как развитие личности Основной целью воспитания в процессе общего образования является развитие личности учащегося. По определению Г. Гегеля, личность - это осознание себя, внешнего мира и места в нем. В современной педагогике под личностью субъекта образования понимается автономная, дистанцированная от общества, самоорганизованная сущность человека, соотнесенная с конкретным социумом. Поскольку личностные качества человека развиваются прижизненно, для педагогики важное значение имеет раскрытие сущности понятия «развитие». Развитие - реализация имманентных, внутренне присущих задатков, свойств человека. Закономерности развития. Развитие происходит:

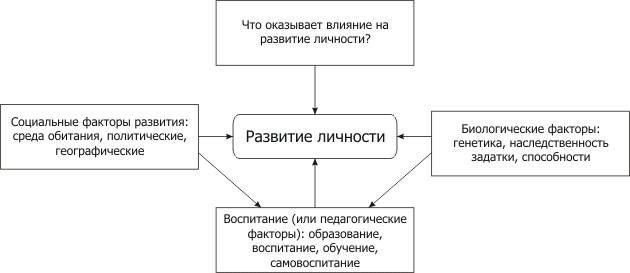

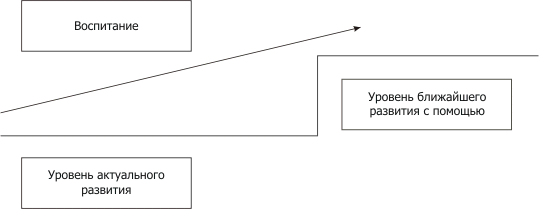

Основные виды деятельности субъекта образования являются игра, учеба, труд. Анализ факторов развития начат еще античными учеными. Всем было интересно узнать ответ на вопрос: почему разные люди достигают разного уровня развития? Что оказывает влияние на развитие личности?  Развитие предопределяется внутренними и внешними условиями. Средовые влияния и воспитание относятся к внешним факторам развития, природные же склонности и влечения, а также вся совокупность чувств и переживаний человека, которые возникают под влиянием внешних воздействий (среды и воспитания), относится к факторам внутренним. Развитие и формирование личности является результатом взаимодействия этих двух факторов. Нельзя абсолютизировать влияние одного какого-нибудь фактора, необходим комплексный, системный подход. Параметры развития - способности ребенка, качества его личности, ценности, к которым он приобщился с помощью взрослых, фонды развития - фонды «могу» и «хочу» (в точке их пересечения рождается гармония компетентности и активности). Задача педагога - создать условия, способствующие развитию Стимулирует процессы развития эмоциональная стабильность, радость бытия, гарантия безопасности, соблюдение прав ребенка не на словах, а на деле, приоритет оптимистического взгляда на ребенка. Позитивная роль взрослого - это помогать ребенку в процессе его развития. Педагог должен обеспечить правильное становление и реализацию базовые потребности личности. А.Г. Асмолов выделил следующие виды потребностей субъекта образования: безопасность; знание себя самого; осознание смысла своей жизни (самоопределение); принадлежность к группе (семье, классу, сообществу); компетентность; способность человека устоять против любого тоталитарного воздействия; достоинство - ценность самого себя для себя и в глазах других и для других. Имеет значение в процессе воспитания уровень реализации базовых потребностей, определяющий процессы развития личности. Вектор развития таков: потребности - возможности - сформированные способности. Воспитание как целенаправленный и организованный процесс, приводящий к развитию личностных качеств, тут играет решающую роль. По Л.С. Выготскому существует два уровня развития детей:

На основе этого постулата Л.С. Выготский вывел закономерность, согласно которой цели и методы воспитания должны соответствовать не только уровню развития, уже достигнутому ребенком, но и «зоне его ближайшего развития»:  Задача воспитания состоит в том, чтобы создать зону ближайшего развития, которая в дальнейшем перейдет в зону актуального развития, способствовать развитию организма, индивидуальности и личности ребенка. Ребенка не просто переставляют с одной ступеньки развития на другую ступеньку. В этом движении он занимает активную жизненную позицию. Психолого-педагогические исследования последних лет показали, что первостепенное значение имеет не столько знание воспитателем возраста и его особенностей (индивидуальный подход), сколько учет личностных характеристик и возможностей воспитанников. Личностный подход понимается как опора на личностные качества, выражающие направленность личности, ее ценностные ориентации, жизненные планы, мотивы деятельности и поведения. Ни возраст, взятый в отдельности, ни индивидуальные особенности личности (характер, темперамент, воля), рассматриваемые изолированно от названных ведущих качеств личности, не обеспечивают достаточных оснований для высококачественного личностно-ориентированного воспитания. Необходим приоритет главных личностных характеристик: ценностных ориентаций, жизненных планов, направленности личности, мотивов ее поведения. Принцип личностного подхода в воспитании требует, чтобы воспитатель:

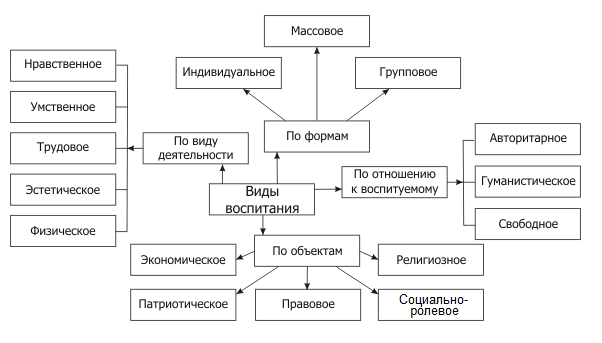

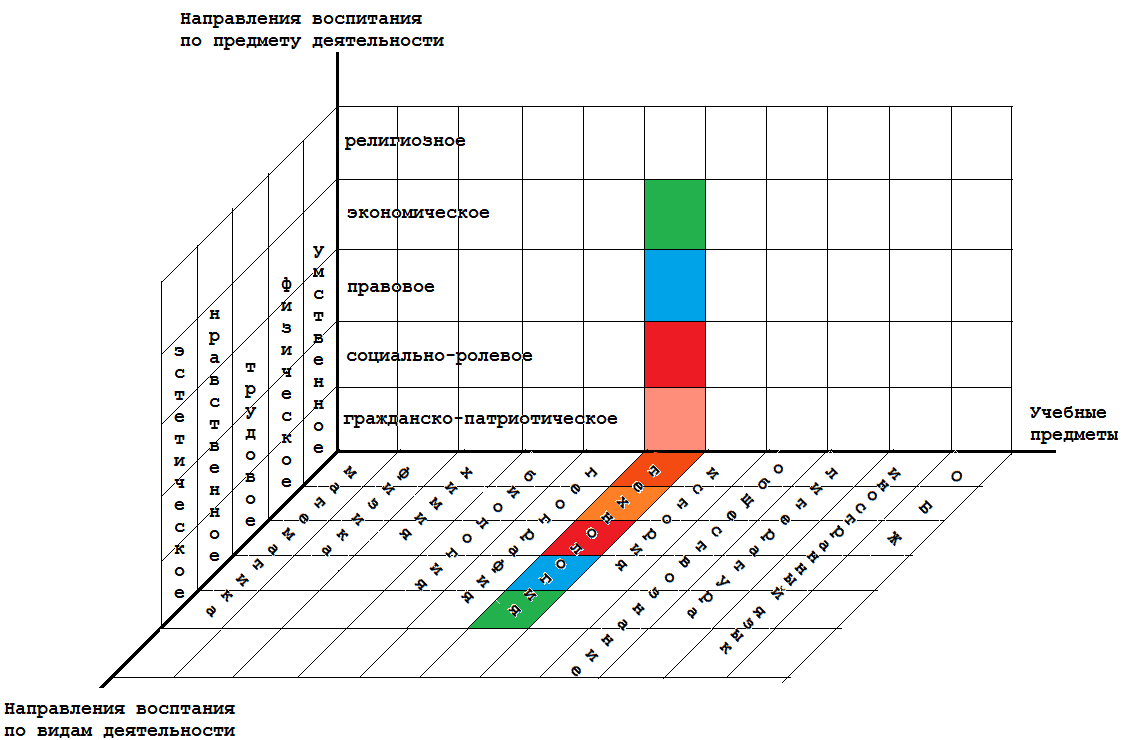

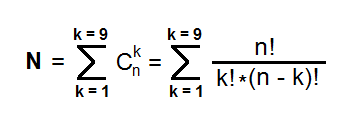

С позиций вышеизложенного можно утверждать, что воспитание имеет свой семантический предмет в образовании, который реализуется в соответствующем содержании. Содержание воспитания всегда определяется толкованием его сущности, его целью. Если цель воспитания - «всестороннее и гармоническое развитие личности», то и содержанием становятся некие «стороны», обозначенные как «нравственное, трудовое, эстетическое, физическое воспитание». Подобное толкование содержания воспитательного процесса традиционно для отечественной социально ориентированной педагогики, вполне корректно для гносеологического подхода к теории воспитания. Методологически виды воспитания могу быть классифицированы по видам деятельности субъекта воспитания, по направленности на те или иные социальные объекты, по организационным формам осуществления, по виду взаимодействия воспитателя и воспитуемого. Схематически это можно представит следующим образом. Схема 1 Видовая схема воспитания  В процессе общего образования ведущую роль играют виды деятельности субъектов воспитания и объекты воспитания с позиций базовых социальных ориентиров (социальные объекты воспитания). Характеристика воспитания по видам деятельности. Нравственное воспитание - целенаправленный процесс формирования у подрастающего поколения ценностных отношений, высокого сознания, нравственных чувств и поведения в соответствии с идеалами и принципами гуманистической морали. Умственное воспитание (как приобщение к интеллектуальной культуре человечества) - это систематическое и целенаправленное педагогическое воздействие на ребенка и взаимодействие с ним с целью развития его ума и формирование мировоззрения. Оно протекает как процесс овладения общеисторическим опытом, накопленным человечеством и представленным в знаниях, умениях, навыков. Средство умственного воспитания - обучение. Трудовое воспитание - целенаправленный процесс формирования у подрастающего поколения готовности трудиться, направленный на успешное освоение трудового опыта человечества, нравственное отношение к труду, развитие личности. Задачи трудового воспитания - это осознание целей и задач, воспитание мотивов, овладение трудовыми навыками, самореализация в труде. Труд в процессе воспитания выступает как ведущий фактор развития личности и как способ творческого освоения мира. Эстетическое воспитание - целенаправленное педагогическое воздействие на личность с целью ее эстетического развития. Эстетическое воспитание формирование творчески активной личности, способной воспринимать и оценивать прекрасное в природе, жизни, социуме, а также испытывать потребность в эстетической деятельности. Физическое воспитание - это целенаправленный педагогический процесс, ориентированный на приобщение к физической культуре, содержание которой составляют: личная гигиена — навыки опрятности, чистоты и аккуратности, в том числе, в одежде и в быту, привычки к режиму, рациональному распорядку в питании, деятельности и отдыхе; закаливание, регулярные физические упражнения, здоровый образ жизни. Характеристика воспитания по социально-предметной направленности Экономическое воспитание - это систематическое, направленное воздействие на субъекта воспитания с целью формирования у него знаний, умений, навыков в организации физического и умственного труда, выработки разумных потребностей и интересов, бережного хозяйственного отношения к личному и общественному достоянию. Правовое воспитание – это основанная на дидактических принципах педагогики деятельность органов и учреждений государства, педагогических коллективов и общественности по формированию и развитию у учащихся правосознания, качеств, обеспечивающих их высокоэффективное функционирование в сфере правового регулирования и способствующих укреплению законности и правопорядка, развитию демократии, созданию прочного нравственно-правового климата в обществе. Правовое воспитание призвано формировать личность, которая добровольно и сознательно строит свою жизнедеятельность в соответствии с правом. Правовое воспитание имеет целью перевести политико-правовые установки и требования общества в личные убеждения граждан и нормы их поведения. Правовое воспитание осуществляется через определенную систему, формы и с помощью определенных средств и методов. Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность государственных органов и педагогических и общественных организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. Религиозное воспитание – это аспект духовно-нравственного воспитания школьников, развитие у них таких качеств как толерантность и уважение к другим культурам, истории, религиям; готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, а именно: подразумевает овладение знаниями культурологических основ социальных явлений и религиозных традиций. Изучение культурного наследия мировых религий очень важно для расширения культурных горизонтов личности. Одна из задач воспитания в этом направлении – выработка своеобразного «иммунитета» у учащихся против воздействия негативных настроений в социально-культурной среде. Толерантность и культура мира – основа формирования общечеловеческих ценностей, и в то же время они зависят в своем проявлении от исторического религиозного опыта народов. Социально-ролевое воспитание - это социально и педагогически обусловленный процесс, в ходе которого дети овладевают социально-ролевым опытом на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками, а также на основе самоопределения в культуре и социуме. Морфологическая матрица построения содержания воспитания в курсе «Технологии» Для отбора содержания воспитания в том или ином учебном предмете и, в частности, в курсе «Технологии» целесообразно воспользоваться методом морфологического анализа. Для этого должен быть построен трехкоординатный «морфологический ящик». Одна его ось характеризует воспитание по видам деятельности. Другая ось определяет виды социально-предметной направленности воспитания. Третья ось задает перечень учебных предметов, составляющих Базисный учебный план общего образования (рис. 1).  Рис. 1. Морфологический ящик структурирования процесса воспитания в общем образовании. Рис. 1. Морфологический ящик структурирования процесса воспитания в общем образовании.Данный вариант морфологического ящика соотнесен с основным общим образованием. При разработке целостной системы воспитания набор предметов базисного учебного плана должен быть привязан к той или иной ступени образования. На основе данной матрицы можно выделить приоритетные (основные) и дополнительные (вторичные) компоненты содержания воспитании в процессе технологической подготовки учащихся. С позиций видов деятельности ведущими будут направления умственного, физического и трудового воспитания. Относительно их меньший удельный вес занимает нравственное и эстетическое воспитание. По социально-предметной направленности основным будет социально-ролевое воспитание. Это согласование своей деятельности с деятельностью других участников трудового процесса, это выполнение роли подчиненного и роли руководителя, это ответственность за качество своего и коллективного труда и др. Вторым по значимости направлением будет экономическое воспитание, представленное компонентами ценообразования продукта труда: себестоимость, рыночная цена, доход, прибыль. Третьим по удельному весу в общем процессе воспитания будет гражданско-патриотическое воспитание, которое может быть отражено в информационных материалах об отечественных достижениях в области техники и технологий. В старшей школе в курсе «Технологии» может быть представлена и правовая составляющая воспитания в аспекте законодательства о труде, о нормативах предпринимательской деятельности и т.п. На рис.1 красным и оранжевым цветом выделены основные направления воспитания, синим и зеленым – дополнительные направления. Таким образом, в соответствии с морфологическим ящиком воспитание в курсе технологии по предмету деятельности представлено четырьмя направлениями, а по видам деятельности – пятью направлениями. В образовательном процессе эти направления могут быть представлены как сольно, так и в различных сочетаниях друг с другом. Их общее число может быть определено по формулам расчета сочетаний из общего числа направлений, равного девяти. Сочетания могут составляться по 2, 3, 4, … 9 направлений  , ,где N – общей число вариантов содержания воспитания на занятиях по технологии; n – число направлений воспитательной работы; k – число сочетаемых направлений. При проектировании содержания процесса воспитания желательно составить все семантические варианты сочетаний направлений воспитания и, с учетом возможности и целесообразности, выбирать наиболее оптимальное для соответствующей учебной ситуации. Культура труда как основа воспитательного потенциала «Технологии» Ключевым направлением воспитания в курсе «Технологии» является трудовое воспитание. Это связано с тем, что познавательно-трудовая деятельность учащихся является основной составляющей образовательного процесса на уроках технологии в начальной и основной школе и на занятиях в профильных класса полной средней школы. Придание воспитательной направленности этой деятельности обеспечивает активное практическое усвоение личностью потенциальных черт, составляющих ее воспитанность. Характеристикой трудовой воспитанности человека является культура труда. Под культурой в целом, применительно к субъекту воспитания, мы будем понимать - выработанные и признанные обществом, организацией или группой ценности, социальные нормы, установки, шаблоны поведения, ритуалы, которые заставляют вести себя человека так, а не иначе. В трудовом обучении, преемницей которого является технология, культура труда рассматривалась как «умение и привычка рациональной планировать, организовывать и учитывать свою работу и работу товарищей, подчиняться трудовой дисциплине, выполняя общие задачи трудовой деятельности коллектива»1 В настоящее время в работах В.Д. Симоненко2, Ю.Л. Хотунцева3 и некоторых других ученых-педагогов вводится понятие «технологическая культура школьников». В частности, по мнению Ю.Л. Хотунцева, технологическая культура – это некий интегральный конгломерат. Ю.Л. Хотунцев исходит из того, что технологическая культура характеризует все проявления человека в обществе, где он выполняет функции гражданина, труженика, собственника, семьянина, потребителя и учащегося. Поэтому его культура должна называться технологической и должна содержать ряд всеобъемлющих составляющих, а именно: культуру труда, графическую культуру, культуру дизайна, информационную культуру, предпринимательскую культуру, культуру человеческих отношений, экологическую культуру, культуру дома, потребительскую культуру, проектную и исследовательскую культуры. Не вдаваясь в детальны анализ такой трактовки технологической культуры, следует отметить ее методологическую ошибочность и эклектичность. Процесс производства включает в себя технологический процесс, построенный на основе определенной технологии – функция техники, и процесс труда – функция человека. Поэтому технологическая культура – это характеристика технологического процесса, и она может проявляться там, где даже не присутствует человек, например, в полностью автоматизированных и роботизированных производственных комплексах. Функции человека в процессе производства характеризуются только культурой труда. В деятельности человека она проявляется через умения планировать труд, контролировать процесс и результаты деятельности, творчески выполнять трудовые задания, соблюдать трудовую и технологическую дисциплину, согласованно работать в коллективе Успех воспитания культуры труда в процессе обучения во многом зависит от того, какой смысл приобретает это воспитание для самих учащихся, какое место в их жизни занимают новые знания и умения. Поэтому необходимо, чтобы учащиесяся почувствовали и осознали необходимость приобретаемых новых качеств личности. Особенно большое значение в работе воспитанию культуры труда приобретает систематическое ознакомление учащихся с важнейшими в области культуры исполнительского и управленческого труда. ПЛАНИРОВАНИЕ ТРУДА Спланировать свой труд – значит осознать цель, предусмотреть все условия предстоящей деятельности, наметить пути способы, и средства достижения пели, принять рациональное решение для выполнения своего замысла. Умение эффективно планировать предстоящую деятельность является необходимым и очень важным компонентом культуры труда, одним из основных показателей, отличающих организованного работника от неорганизованного. Более того, исследования убедительно доказывают, что умение планировать труд способствует повышению его производительности в неменьшей степени, чем внедрение передовых методов труда. Однако не только в этом значение планирования. Хорошо спланированная трудовая деятельность раскрывает для субъекта воспитания ценность человеческого труда и потому воспитывает к нему уважение, доставляет удовлетворение своими результатами; развивает чувство ответственности, делает очевидной связь между трудом работника и его результатами. В самом общем виде в индивидуальном планировании труда выделяют три взаимосвязанных этапа: на п е р в о м – ориентировочном – принимается решение; на в т о р о м – организационном – продумывается организация предстоящей работы; на т р е т ь е м этапе продумывается исполнение и разрабатывается в деталях структура предстоящей деятельности. КОНТРОЛЬ И КОРРЕКЦИЯ ПРОЦЕССА И РЕЗУЛЬТАТОВ ТРУДА Ответственное отношение к решению производственных задач, стремление хорошо выполнять любую доверенную работу – признак современной культуры труда. В процессе технологического образования воспитание самоконтроля у учащихся является одной из ведущих задач педагога. Под самоконтролем в широком смысле понимается умение критически относиться к процессу и результатам своего труда, к своим поступкам, действиям, чувствам и мыслям, умение регулировать свое поведение и анализировать допущенные ошибки. Действенный самоконтроль распространяется не только на анализ запланированных и выполненных действий, но и на планирование будущих. В процессе самоконтроля происходит сопоставление совершаемых действий, способов их выполнения и результатов с намеченной целью и планом деятельности. Осуществляется самооценка как этих действий, так и возможностей их выполнения и регуляции. Активный самоконтроль неразрывно связан с внесением поправок и исправлением нарушений хода трудового процесса, а также с выбором в соответствии с конкретной обстановкой более рациональных приемов организации труда. Иными словами, активный самоконтроль является, с одной стороны, необходимым условием совершенствования планирующей деятельности, а с другой – важным компонентом развития рационализаторской, творческой деятельности. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ Творчество привлекает внимание учащегося не столько к результату, сколько к самому процессу труда и его осуществлению, т. е, непосредственно к процессу технологического образования. Характерная для творческого труда «причастность к принимаемым решениям» превращает творческий стимул (стимулирование труда самим трудом) в подлинно педагогический стимул и, следовательно, является средством воспитания у учащегося культуры труда. На занятиях по технологии для учащихся доступны все формы технического творчества: рационализация, усовершенствование и его высшая форма – изобретательство. И чем выше цель творчества и труднее неизведанные пути, ведущие к этой цели, тем выше радость достигнутой победы, тем глубже и богаче наслаждение творчеством. При формировании творческой активности учащихся на уроках технологии может возникнуть определенной педагогическое противоречие. С одной стороны, преподаватель технологии требует от учащихся соблюдения технологической дисциплины, исключающей какие-либо изменения и в объект труда и в технологический процесс его создания. С другой стороны, для развития творческой активности педагог должен инициировать творческие предложения учащихся и по объекту, и по технологии. Данное противоречие можно решить чисто организационно. Четко выделить на занятиях этап проектирования объекта труда, где упор делается на творчество, и этап выполнения технологического процесса, где акцентируется трудовая и технологическая дисциплина. На занятиях по технологии доступны все формы технического творчества на уроках технологии могут быть: рационализация технологии и процесса труда, усовершенствование объекта труда и инструментария для его изготовления и высшая форма творчества – конструирование (изобретательство) и проектирование. УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В КОЛЛЕКТИВЕ Умение работать в коллективе, составляющее из важнейших звеньев более сложного умения, а именно: умения толерантности, очередь включает ряд самостоятельных, но взаимосвязанных умений. Прежде всего, речь идет об умении согласовывать свою деятельность с деятельностью товарищей по труду, и умении руководить другими людьми и даже коллективами, Этическое содержание этого умения велико. Оно предполагает, что учащиеся в трудовой деятельности должны уметь подходить ко всякому вопросу с позиций понимания единства личных и общественных интересов, проявлять активность в формировании коллективного мнения, согласовывать свои мнения и интересы с мнениями и интересами других членов коллектива. Созидательная деятельность формирует личность через посредство тех отношений, в которые включается человек. Степень воспитательного влияния созидательной деятельности на занятиях по технологии, в свою очередь, зависит от видов взаимоотношения и форм сотрудничества учащихся, т. е. от отношений, складывающихся в процессе ее осуществления. Коллективистские отношения в процессе занятий по технологии – это, во-первых, практические, деловые отношения, возникающие в ходе реализации учебно-технологических задач и выражающиеся в различных формах сотрудничества. В частности, это участие в общей работе, взаимопомощь, взаимоконтроль, руководство подчиненными товарищами. Во-вторых, это общественно-эмоциональные связи, формирующиеся в процессе сотрудничества: чувство долга и ответственности перед коллективом, взаимное доверие и уважение, взаимная требовательность, забота о товарище. Педагогическое управление формированием умения работать в коллективе предусматривает построение такой системы связей и отношений учащихся с коллективом и обществом, в ходе которого ученик усваивал бы принципы коллективизма и нормы общественной морали. Решающее влияние на формирование умения работать в коллективе оказывают отношения взаимопонимания, основывающиеся на взаимном уважении, и отношения товарищества, основанные на ответственной зависимости. Эти элементы коллективного труда, вместе с тем, определяют и основные педагогические пути формирования у учащихся умения работать в коллективе, как оставляющей современной культуры труда. 1 Трудовое воспитание и политехническое обучение. Под ред. М.Н. Скаткина и В.А. Полякова. – М.: «Просвещение», 1968. – с. 128. 2 Симоненко В.Д., Матяш, Н.В. // Основы технологической культуры: учебник для учащихся 10 – 11 классов общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 176с. 3 Хотунцев, Ю.Л. Технологическое и экологическое образование и технологическая культура школьников/Ю.Л. Хотунцев. – М.: Эслан. -2007. – 244 с. |