|

|

КОСПЕКТ лекций Безопасность товаров. Конспект лекций для студентов специальности 125 01 09 Товароведение и экспертиза товаров

5.3 Методы анализа полигалогенированных углеводородов в пищевых продуктах и объектах окружающей среды

Основная трудность определения ПГУ, в частности диоксинов, заключается в том, что эти соединения присутствуют в окружающей среде в ничтожно малых количествах, на уровне следов. Поэтому их определение в объектах окружающей среды, которые часто имеют сложный химический состав, требует использования специальных аналитических методов и сложнейшего оборудования. Анализ ПГУ стал возможен лишь с появлением мощной аналитической базы, позволяющей исследовать эти вещества в количестве 10

12 г.

В то же время сложность определения полигалогенированных углеводородов обусловлена тем, что указанные вещества представлены различными по составу химическими соединениями. Например, наряду с наиболее токсичными диоксинами 2,3,7,8тетрахлордибензидиоксином (2,3,7,8ТХДД) и 2,3,7,8тетрахлордибензофураном (2,3,7,8ТХДФ) существует 22 изомера ТХДД и 38 изомеров ТХДФ, также обладающих высокой токсичностью. Совокупность однороднозамещенных полихлор и полибромдибензидиоксинов и дибензофуранов включает 420 индивидуальных соединений. Аналогичное разнообразие наблюдается среди полигалогенированных бифенилов. Однороднозамещенные ПХБ включают 209 гомологов и изомеров. Столько же соединений входит в группы полибромбифенилов (ПББ), однороднозамещеных галогенированных азобензолов и их азоксианалогов. Такое количество высокоопасных соединений, циркулирующих в окружающей среде, затрудняет их идентификацию, определение и выбор метода обнаружения.

Аналитические методы и приборы появились сравнительно недавно. Первыми полигалогенированными углеводородами, найденными в окружающей среде и пищевых продуктах, стали полихлорированные бифенилы. Аналитические методы выявления ПХБ основаны на методах, разработанных в 1970х гг. для выявления хлорорганических пестицидов. Эти методы включают следующие этапы: экстракция ПХБ из анализируемого образца, очистка полученного экстракта, фракционирование и газохроматографическое определение.

Экстракция. Поскольку ПХБ представляют собой липофильные вещества, метод их экстракции из анализируемой матрицы основывается на отделении липидной фракции от остальных веществ, присутствующих в продукте. Разработаны методы экстракции ПХБ и диоксинов, основанные на использовании ультразвука и волн СВЧ, которые способствуют более быстрому и полному переходу ПХБ в экстракт.

Очистка экстракта проводится с целью отделения ПХБ от липидов, вместе с которыми ПХБ были экстрагированы из продукта. Очистку экстракта можно провести концентрированной серной кислотой.

Фракционирование. Отделение полихлорированных бифенилов от присутствующих в экстракте других хлорированных углеводородов, таких как пестициды, проводят, как правило, с помощью твердофазной экстракции или гельхроматографии. Очищенный экстракт наносят на специальный сорбент, где происходит сорбция ПХБ и других углеводородов.

Газохроматографическое определение. Поскольку ПХБ, как и диоксины, а также хлорорганические пестициды, являются летучими веществами, для их определения применяют газожидкостную хроматографию.

Следует отметить, что в 1993 г. в России один анализ на диоксины стоил 5 тыс. долларов. Сейчас его стоимость составляет 13 тыс. долларов США. Однако, поскольку у большинства государств отсутствуют средства на регулярное проведение подобных анализов, например, на мусороперерабатывающих заводах, о составе выбросов, ежедневно поступающих в атмосферу и гидросферу из труб предприятий, можно только догадываться.

Так как массовый мониторинг диоксинов сейчас невозможен, его проводят в основном в горячих точках — регионах, где назрела экологическая опасность и предполагается их присутствие. Как правило, это места производства и переработки хлорорганических продуктов и территории потенциально опасных химических и нефтехимических предприятий. Другие, более дешевые методы определения диоксинов не применяют изза их неэффективности, хотя современная аналитическая химия располагает чувствительными методами и средствами определения веществ на уровне следовых концентраций. В настоящее время проанализировано много различных объектов на содержание в них диоксинов.

Сейчас мониторинг диоксинов осуществляется в США, Канаде, Японии, большинстве стран Западной Европы. В России также проводятся подобные работы в пять аккредитованных лабораториях, в Беларусии в одной. Результаты их анализа являются официальным документом, характеризующим содержание этого класса суперэкотоксикантов в объектах окружающей среды.

Допустимые дозы диоксинов в пищевых продуктах утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.06.2009 N 63 "Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов "Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов".

Лекция 6. Загрязнение пищевых продуктов соединениями азота.

Учебные вопросы

6.1Основные источники нитратов, нитритов и нитрозаминов в пищевом сырье и продуктах питания.

6.2Биологическое действие соединений азота на человеческий организм.

6.3 Технологические способы снижения содержания соединений азота в сырье и пищевых продуктах.

6.1 Основные источники нитратов, нитритов и нитрозаминов в пищевом сырье и продуктах питания

Нитраты — соли азотной кислоты (анион NO3 )Нитраты входят в состав удобрений, а также являются естественным компонентом пищевых продуктов растительного происхождения. В животных продуктах, таких как мясо и молоко, содержание нитратов весьма незначительно.

В больших количествах нитраты опасны для здоровья человека. Человек достаточно легко переносит дозу нитратов 150200 мг/сут., 500 мг считается предельно допустимой дозой, а 600 мг/сут. — доза, токсичная для взрослого человека. Для грудных детей токсичной является доза 10 мг/сут.

Министерством здравоохранения России утверждена допустимая суточная доза нитратов 5 мг на 1 кг массы тела человека. Следовательно, взрослый человек может получать с продуктами питания 300—350 мг нитратов ежедневно. Поступление такого количества нитратов не вызывает никаких изменений ни у человека, ни у его потомков. Эта доза нитратов соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Она отражает современный уровень знаний об опасности нитратов.

Для увеличения урожайности растительной продукции агрохимическая технология часто нарушается: в почву вносят повышенное количество азотсодержащих удобрений. Это приводит к увеличению содержания нитратов в растительном сырье и продуктах. Причиной повышенного содержания нитратов в овощах, выращенных под пленкой или в теплицах, является недостаток света. Поэтому растения с повышенной способностью аккумулировать нитраты не следует выращивать в затемненных местах, например в садах.

Известно, что овощи, выращенные в открытом грунте в период большой продолжительности светового дня, имеют большую питательную ценность, чем те, которые были выращены в закрытом грунте или в конце лета, когда продолжительность светового дня меньше.

Нитриты — соли азотистой кислоты с анионом (NO2). Основные поставщики нитритов — мясные продукты, на долю которых приходится 5360 % общего поступления нитритов в организм человека. Нитриты, в частности нитрит натрия, широко используются в пищевой промышленности в качестве консерванта при приготовлении ветчины, колбас, мясных консервов, придавая им специфический цвет и предотвращая развитие Clostridium botulinum. Содержание нитритов, используемых в качестве пищевых добавок, строго нормируется.

Нитрозосоединения, в первую очередь нитрозамины, обладающие исключительно выраженными канцерогенными свойствами, легко образуются как в окружающей среде, в том числе в пищевых продуктах, так и в организме животных и человека из предшественников — нитритов, нитратов (после их восстановления в нитриты), аминов, амидов, веществ, содержащих аминогруппы, и оксидов азота. Нитрозамины могут образовываться в процессе технологической или кулинарной обработки пищевых продуктов, например, при жарении, копчении, консервировании мясных и рыбных продуктов и т. п. В процессе хранения пищевых продуктов содержание нитрозаминов может существенно возрастать.

Больше всего нитрозаминов обнаружено в копченых мясных изделиях, колбасах, приготовленных с добавлением нитритов, — до 80 мкг/кг, в соленой и копченой рыбе — до 110 мкг/кг. В свежем мясе и рыбе нитрозамины не обнаруживаются или находятся в следовых количествах — менее 1 мкг/кг. Среди молочных продуктов нитрозамины обнаружены главным образом в сырах, прошедших фазу ферментации — до 10 мкг/кг, а среди напитков — в пиве, где их суммарное содержание может достигать 12 мкг/кг.

6.2 Биологическое действие соединении азота на человеческий организм

Нитраты не обладают выраженной токсичностью. Острые отравления наблюдаются у людей при случайном приеме 14 г нитратов. Главной причиной острой интоксикации является восстановление нитратов в нитриты, что может протекать в пищевых продуктах или в пищеварительном тракте.

Поступающие с пищей нитраты всасываются в пищеварительном тракте, попадают в кровь, а с ней — в ткани. Через 412 ч большая их часть (80 % у молодых людей и 50 % у пожилых) выводится из организма через почки. Остальное количество задерживается в организме.

Концентрация нитратов в слюне пропорциональна их количеству, потребляемому с пищей. Степень концентрации влияет на образование нитритов.

Токсическое действие нитритов на человеческий организм заключается в их взаимодействии с гемоглобином крови и проявляется в форме метгемоглобинемии как следствии окисления двухвалентного железа Fe2+ гемоглобина в трехвалентное Fe3+. В результате такого окисления гемоглобин, имеющий красную окраску, превращается в NOметгемоглобин, который имеет темнокоричневую окраску и в отличие от гемоглобина не способен связывать и переносить кислород, что приводит к развитию гипоксии. При нормальном физиологическом состоянии в организме образуется примерно 2 % метгемоглобина, поскольку редуктазы красных кровяных телец (эритроцитов) взрослого человека обладают способностью превращать образовавшийся метгемоглобин снова в гемоглобин.

При хроническом воздействии нитритов наряду с клиническими проявлениями интоксикации (обильное потение, синюшность кожи, одышка, головокружение) наблюдается уменьшение содержания в организме витаминов А, Е, С, В1, В6. Таким образом, снижается устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов, в том числе онкогенных.

Нитраты и нитриты способны изменять активность обменных процессов в организме. Это обстоятельство используют в животноводстве. При добавлении в рацион определенных количеств нитритов при откорме свиней снижается интенсивность обмена и происходит отложение питательных веществ в запасных тканях животного. Установлено, что нитраты могут угнетать активность иммунной системы организма, снижать устойчивость организма к отрицательному воздействию факторов окружающей среды. При избытке нитратов чаще возникают простудные заболевания, а сами болезни приобретают затяжное течение.

Нитрозосоединения, в частности нитрозамины, обладают канцерогенными, мутагенными, тератогенными и эмбриотоксичными свойствами.

6.3 Технологические способы снижения содержания соединений азота в сырье и пищевых продуктах

Современные научные достижения и практический опыт позволяют дать рекомендации, направленные на снижение содержания нитратов, прежде всего в овощах.

При промышленном производстве овощей следует учитывать их вид и сорт. Предпочтение целесообразно отдавать тем сортам, которые обладают меньшей способностью аккумулировать нитраты. Для растений, у которых способность накапливать нитраты особенно сильно выражена (например, листовая зелень, кольраби, редис), необходимо пересмотреть агротехнику.

При выращивании листовых овощей под пленкой необходимо ограничивать рыхление почвы, которое также может способствовать повышению содержания нитратов в овощах.

Следует правильно выбирать участки для выращивания овощей, исключая затененные места.

Сбор урожая желательно проводить во второй половине дня, причем собирать следует только созревшие плоды, обеспечивая их хранение в оптимальных условиях. При переработке овощей следует учитывать, что мойка и бланширование их приводят к снижению содержания нитратов на 2080 %.

В настоящее время проводятся работы, ориентированные на поиск путей снижения концентрации нитрозосоединений в пищевых продуктах. Перспективным направлением представляется применение в составе стартовых культур, используемых в технологии сырокопченых мясных продуктов, денитрифицирующих бактерий.

Следует отметить, что существенное снижение синтеза нитрозосоединений достигается при добавлении к пищевым продуктам аскорбиновой кислоты.

Лекция 7. Полициклические ароматические и хлорсодерхащие углеводороды

Учебные вопросы

7.1 Характеристика ПАУ, источники их поступления в пищевые продукты.

7.2 Пути снижения содержания ПАУ в сырье и продуктах

7.1 Характеристика ПАУ, источники их поступления в пищевые продукты.

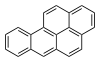

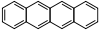

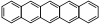

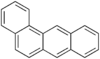

Полиароматические углеводороды (ПАУ) — органические соединения, для которых характерно наличие в химической структуре трех и более конденсированных бензольных колец. В основе практически всех техногенных источников ПАУ лежат термические процессы, связанные со сжиганием и переработкой органического сырья: нефтепродуктов, угля, древесины, мусора, пищи, табака.Представители этой группы соединений обнаружены в выхлопных газах двигателей, продуктах горения печей и отопительных установок, табачном и коптильном дыме. Полициклические ароматические углеводороды присутствуют в воздухе, почве и воде.и др.

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) широко распространены в окружающей среде. Ниже приведены на рисунке основные представители ПАУ.

Антрацен  Бензпирен Бензпирен

Коранулен  Тетрацен Тетрацен

Нафталин  Пентацен Пентацен

Фенантрен  Пирен Пирен

Бензантрацен

Загрязнение почвы одним из ПАУ бенз(а)пиреном является индикатором общего загрязнения окружающей среды вследствие возрастающего загрязнения атмосферного воздуха.

Накапливаемый в почве бенз(а)пирен может переходить через корни в растения, то есть растения загрязняются не только осаждающейся из воздуха пылью, но и через почву. Концентрация его в почве разных стран изменяется от 0,5 до 10000 мкг/кг.

ПАУ чрезвычайно устойчивы в; любой среде, и при систематическом их образовании существует опасность их накопления в природных объектах. В настоящее время 200 представителей канцерогенных углеводородов, включая их производные, относятся к самой большой группе известных канцерогенов, насчитывающей более 1000 соединений.

По канцерогенности полициклические ароматические углеводороды делят на три основные группы:

наиболее активные канцерогены бенз(а)пирен, дибенз(а)антрацен, дибенз(а)пирен;

умеренно активные канцерогены бенз(а)флуорантен;

менее активные канцерогены бенз(е)пирен, бенз(а)антроцен, дибенз(а)антрацен, хризен и др.

Бенз(а)пирен попадает в организм человека не только из внешней среды, но и с такими пищевыми продуктами, в которых существование канцерогенных углеводородов до настоящего времени не предполагалось. Он обнаружен в хлебе, овощах, фруктах, растительных маслах, а также обжаренном кофе, копченостях и мясных продуктах, поджаренных на древесном угле.

Сильное загрязнение продуктов полициклическими ароматическими углеводородами наблюдается при обработке их дымом. При исследовании солодового кофе было обнаружено большое количество канцерогенных веществ, которое намного превышает их содержание в жареных зернах. Так, в солодовом кофе, поджаренном при непосредственном контакте с дымом, выявлено в 50 раз больше бенз(а)пирена (15...16 мкг/кг). При сушке зерна дымовыми газами, образуемыми при сгорании необработанного бурого угля, загрязнение бенз(а)гшреном в 10 раз превышает первоначальное его содержание, а при использовании брикетов из бурого угля в 2 раза. При сушке зерна топочными газами, образуемыми при сгорании мазута, содержание бенз(а)пирена увеличивается в 2...3 раза, при сгорании дизельного топлива в 1,4...1,7 раза, при использовании природного газа в 1,2 раза. Содержание бенз(а)пирена зависит не только от технологического процесса сушки, но и от места произрастания зерна. Образцы зерна в областях, удаленных от промышленных предприятий, содержат в среднем 0,73 мкг/кг бенз(а)пирена, а зерна в промышленных районах 22,2 мкг/кг.

В плодах и овощах бенз(а)пирена содержится в среднем 0,2...150 мкг/кг сухого вещества в зависимости от района выращивания. Так яблоки из непромышленных районов содержат 0,2...0,5 мкг/кг бен з(а)пирена, вблизи дорог с интенсивным движением — до 10 мкг/кг.

Нормативы содержания полициклических ароматических углеводородов в питьевой воде составлены с учетом их возможного канцерогенного действия. Для стран Европейского сообщества ПДК составляет 0,2 мкг/л, а по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 0,01 мкг/л. По нормативам, принятым еще в Советском Союзе, техническая допустимая концентрация меньше 0,005 мкг/л. Предполагают, что для человека с массой тела 60 кг ДСД бенз(а)парена должна быть не более 0,24 мкг, ПДК — в атмосферном воздухе — 0,1 мкг/100м3, в почве — 0,2мг/кг.

Точных значений предельных концентраций ПАУ, оказывающих на человека канцерогенное действие, нет, так как локальное воздействие этих веществ, проявляется только при непосредственном контакте.

При попадании в организм полициклические углеводороды под действием ферментов образуют соединение, реагирующее с гуанином, что препятствует синтезу ДНК, вызывает нарушение или приводит к возникновению мутаций, способствующих развитию раковых заболеваний.

Учитывая, что почти половина всех злокачественных опухолей у людей локализуется в желудочнокишечном тракте, отрицательную роль загрязненной канцерогенами пищевой продукции трудно переоценить. Для максимального снижения содержания канцерогенов в пище основные усилия должны быть направлены на создание таких технологических приемов хранения и переработки пищевого сырья, которые бы предупреждали образование канцерогенов в продуктах питания или исключали загрязнение ими.

С 1970х годов актуальной стала проблема загрязнения окружающей среды алкилхлоридами хлорсодержащими углеводородами. Хлорированные алканы и алкены особенно часто используются в качестве растворителей либо как материал для ряда синтезов. Изза сравнительно низких температур кипения (40...870'С) и значительно более высокой, чем у полициклических ароматических углеводородов, растворимости в воде (около 1 г/л при 25 0С) алкилхлориды широко распространились в окружающей среде. Особо летучие соединения могут проникать даже через бетонные стенки канализационных систем, попадая, таким образом, в грунтовые воды. Поскольку у хлоралканов и хлоралкенов сильнее выражен липофильный, чем гидрофильный, характер, они накапливаются в жировых отложениях организма. Это предопределяет их накопление в отдельных звеньях цепи питания.

Эти вещества подразделяют на две группы по их воздействию на печень человека:

соединения, оказывающие сильное действие на печень, тетра хлор метан, 1,1,2трихлорметан, 1,2дихлорэтан;

соединения, оказывающие менее сильное действие на печень, трихлорэтилен, дихлорметан.

Из группы сильнодействующих на печень хлорированных углеводородов следует выделить тетрахлорметан, используемый, главным образом, для синтеза фторхлоруглеводородов. Кроме того, его применяют в качестве растворителя жиров. Предполагают, что от 5 до 10% всего производимого тетрахлорметана попадает в окружающую среду.

К числу хлорированных углеводородов, обладающих некоторым отравляющим действием на печень, относится среди других и трихлорэтилен. Около 90... 100% всего производимого трихлорэтилена попадает в окружающую среду, главная часть в воздух, остальная в твердые отходы и сточные воды.

Токсическое действие на человека трихлорэтилена обусловлено его метаболическими превращениями. Под действием фермента, трихлорэтилен превращается в соединение, которое самопроизвольно преобразуется в трихлорацетальдегид, реагирующий с ДНК и образующий промутагенные вещества. При систематическом воздействии подобных хлоруглеводородов могут наблюдаться повреждения центральной нервной системы.

Некоторые хлоруглеводороды находят применение в качестве пестицидов, например ДДТ и линдан . |

|

|

Скачать 0.54 Mb.

Скачать 0.54 Mb.