Контрольная работа по философии. КР 6 вар.. Контрольная работа Тема 6 Элейская школа идея и парадоксы бытия Содержание Введение 3

Скачать 285.5 Kb. Скачать 285.5 Kb.

|

|

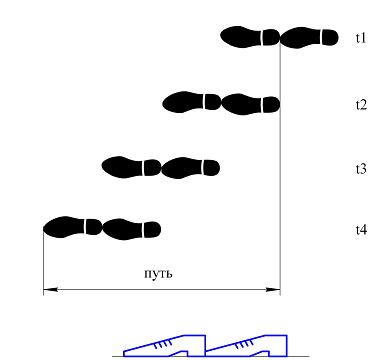

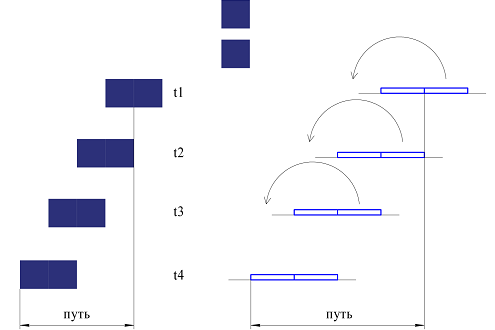

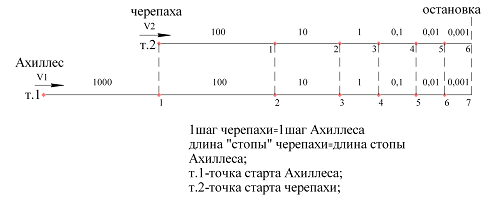

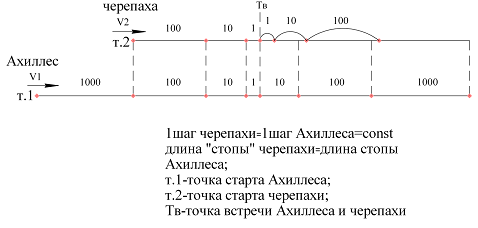

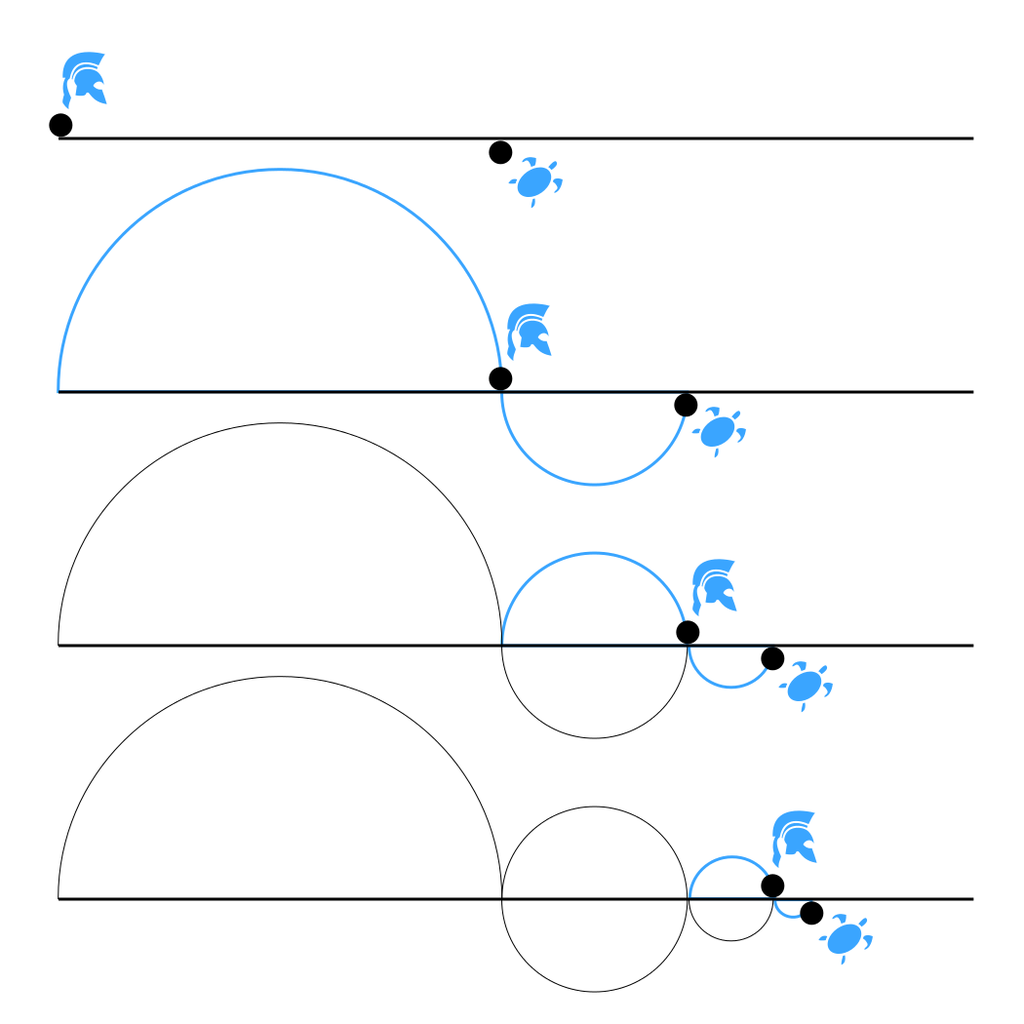

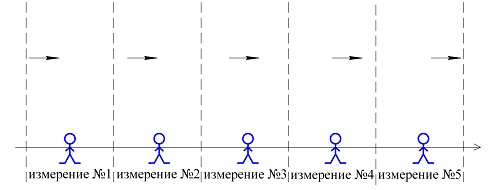

Контрольная работа Тема 6 «Элейская школа: идея и парадоксы бытия» Содержание Введение 3 1. Ксенофан – зачинатель элейской школы. Парменид: рождение идеи бытия. Развитие понятия субстанции до понятия бытия как такового. Дальнейший этап на пути рационализации знания. Бытие и мышление. Бытие и небытие. 4 2. Идея единства и неподвижности бытия. Противоречивость мышления о бытии и движении. Апории Зенона 9 3. Значение философии элеатов для развития философской мысли 19 Заключение 21 Список использованных источников 22 ВведениеАктуальность работы. Проблема бытия была сформулирована в античной философии на самом первом этапе ее существования. Первые греческие натурфилософы стремились выявить предельные основы, первоначала мира, гарантирующие его стабильность. Первоначала в античной натурфилософии представлялись в качестве стихий: огонь, вода, воздух. Размышляя о первоначалах, греческие философы вряд ли имели в виду конкретные огонь или воду. После милетцев (философская школа) проблема бытия в иной, более абстрактной форме была поставлена элеатами. Элеаты продолжили поиск такого бытия, которое в своей неизменности и вечности было бы дано уму, а не чувствам, фиксирующим лишь изменчивость и множественность. Парменид сформулировал основной тезис своих размышлений следующим образом: бытие есть, а небытия нет. Он считал, что бытие есть всегда, оно не возникает и не исчезает, т. е. оно вечно; бытие неподвижно и неизменно; бытие – это замкнутый шар (сфера), что означает его ограниченность и завершенность; знания о бытии мы получаем с помощью разума, ибо чувства вводят нас в заблуждение. Бытие элеатов едино и неизменно, абсолютно не возникает и не уничтожается, оно – вся возможная полнота совершенств. Цель работы: изучить элейскую школу: идея и парадоксы бытия. Для достижения поставленной в работе цели необходимо выполнить ряд задач: рассмотреть философские идеи Ксенофана и Парменида; изучить бытие и мышление, бытие и небытие, идеи единства и неподвижности бытия, противоречивость мышления о бытии и движении; исследовать апории Зенона; рассмотреть значение философии элеатов для развития философской мысли. Одним из центров развития греческой философии в досократовский период стала часть Великой Греции – Южная Италия. Философия здесь начинает развиваться в связи с переселением сюда эмигрантов из Ионии. Это был и Пифагор, и предшественник философии элеатов Ксенофан из Колона, покинувший свой город из политических соображений. С появлением в Южной Италии беженцев из Ионии здесь появились хорошие условия для развития философии. Ксенофан – основоположник философии элеатов, правда, этот тезис не всеми историками философии оценивается положительно. Во-первых, потому, что его интересом преимущественно были проблемы религии, в то время как элеатов интересовала преимущественно проблематика онтологическая. Во-вторых, его диалектика не имеет ничего общего с диалектикой элеатов: первая не выводится из какой-нибудь основы, в то время как вторая основана на неизменяемости бытия. Вообще говоря, нет никаких данных и о связи Ксенофана именно с Элеей. После того как он оставил Ионию, он приезжает на Сицилию, а затем покидает ее и практически всю жизнь путешествует по Южной Италии, Сицилии и поет перед слушателями свои собственные поэтические произведения, в том числе сатирического содержания, т. н. Элегии и Силлои1. Он прожил долгую жизнь, хотя и не имел постоянного места жительства, а следовательно, правдоподобно, что он не мог основать школу элеатской философии. Возможно, что Ксенофан причислен к элеатам на основе мысли Платона о том, что группа элеатов, начиная от времен Ксенофана и еще ранее, утверждала, что единым есть все, что существует. Однако эту мысль Платона надо понимать не хронолонически, а логически. Хотя все же есть основания рассматривать Ксенофана вместе с элеатами, поскольку обе концепции все стремятся вывести из единого, однако далее начинается полная независимость этих учений друг от друга. Парменид Элейский – Знаменитый древнегреческий мыслитель, крупнейший представитель элейской школы, ученик Ксенофана Колофонского и пифагорейца Аминия. Изложил свое учение в поэме «О сущем». Парменид первым в истории философской мысли использовал понятие «Бытие». Под Бытием он понимал постижимую разумом (но не органами чувств) изначальную и всеобъемлющую реальность: единую, неделимую, неизменную, не возникающую и не гибнущую. Парменид говорил о двух путях познания: пути мнения (по-гречески «докса»), опирающемуся на некритическое доверие к чувственному опыту (т. е. к свидетельствам органов чувств) и ведущему нас в иллюзорный мир изменчивого, множественного, смертного и призрачного, и о пути истины (по-гречески «эпистема»), опирающемуся на умозрение и ведущему к постижению подлинного Бытия. Выдающимся представителем элейской философской школы был Парменид. Происходя из знатного и богатого рода, обладая величественным, благородным обликом и высокой душой, он был уважаемым человеком в своем городе – Элее. Парменид занимался не только философией, но и являлся значительным политиком. Сограждане доверили ему составить свод законов для родного полиса (города-государства). Он достойно справился со своей задачей: законы так понравились жителям Элей, что они присягали быть верными им всю жизнь. Парменид был учеником и преемником Ксенофана Колофонского, продолжив его размышления о невыразимом и всеобъемлющем, божественном и изначальном, – о том, что Ксенофан называл Единым и Богом, а Парменид назвал словом; «Бытие». Подобно своему учителю, он бросал решительный вызов общепринятым представлениям людей о богах и о мире, – представлениям, опирающимся на некритическое отношение к свидетельствам чувственного опыта. Другим учителем Парменида был пифагорейский философ Аминий. Как и многие другие ранние эллинские философы, Парменид написал поэму «О сущем» (или «О природе»), в которой изложил свои взгляды на мир. Значительные фрагменты из этой поэмы (почти треть всего текста), к счастью, сохранились до нашего времени. В поэме рассказывается о том, как юный Парменид в поисках истины приходит к великой богине Справедливости (по-гречески «Дике»). Эта богиня восседает на прекрасной колеснице и устремляет свой взор к самым основам мироздания. (Поэтическая форма изложения и мифологические образы поэмы позволяли Пармениду настроить читателя на возвышенный лад, подобающий предмету повествования.) Богиня рассказывает философу о двух путях познания: обыденном и легком, но обманчивом пути мнения («докса»), то есть бездумого доверия к чувственному опыту, и о пути истины («эпистема»). Этот второй путь парадоксален, труден, противоречит общепринятому, опирается на бесстрастное умственное созерцание и на разумное познание мира, – но именно он является правильным и достойным философа1. Парменид Элейский вместо ксенофановского термина «Единое», обозначающего все существующее, употребляет понятие «Бытие» и предлагает его рассмотреть. Оно происходит от глагола «быть», который в личной форме звучит как «есть». Значит, бытие – это все, что существует, все, что есть. Но если что-то сейчас есть, то возможно ли, что его не было в прошлом? Если возможно, тогда получается, что нечто, которое есть сейчас и которого не было раньше, произошло из ничего. Но из ничего не может произойти нечто. Таким образом, если что-то сейчас есть, то это автоматически означает, что оно и было. Другое дело, что оно могло быть в прошлом в иной форме, но его не могло не быть вовсе. Далее, если что-то сейчас есть, то возможно ли, что его не будет в будущем? Если возможно, тогда получается, что нечто, которое есть сейчас и которого не будет в будущем, обратится в ничто. Но нечто де может обратиться в ничто. То есть, если что-то сейчас есть, это обязательно означает, что оно будет и в дальнейшем. Правда, оно может перейти в иную форму существования, но не может исчезнуть вообще. Итак, получается, что если что-то сейчас есть, то это непременно означает, что оно и было и будет, то есть, что оно из ниоткуда не взялось и не может в ничто превратиться, или существует вечно. Из самого понятия Бытие, как видим, следует его вечность. То, что существует, обязательно вечно. Если же чего-то нет сейчас, то это значит, что .его не было и не будет, ибо в противном случае пришлось бы предположить, что нечто обращается в ничто, из которого потом опять возникает нечто. Пармениду принадлежит знаменитое высказывание, которое кажется, на первый взгляд, бессмысленным: «Бытие есть, небытия же нет». На самом деле в этой фразе подытожено всё, что было нами сказано выше: если что-то есть, то оно есть всегда, а если чего-то нет, то его нет никогда. Вечность, как мы уже отметили, вытекает из самого понятия Бытия и является его первым и наиболее существенным признаком. Но то, что вечно, обязательно должно быть неделимым. Если что-то делится, значит, оно состоит из частей, и если части разъединятся, то этого объекта не будет. Следовательно, делимое то наличествует, или присутствует, то – нет. А Бытие есть (наличествует, присутствует) всегда, и именно поэтому оно неделимо. Но если это так, то оно нечто сплошное, не состоящее из частей; и тогда возможно ли в нем какое-либо движение? Ведь если есть части и границы, то перемещение вполне допустимо. Но если что-то является абсолютно целым и сплошным, то в нем ничего не может двигаться. Значит, Бытие неподвижно. Но любое движение это всегда какое-нибудь изменение. Стало быть, Бытие еще и неизменно. Итак, в результате чисто логического, умозрительного рассмотрения Бытия у нас получилось, что оно обязательно вечно, неделимо, неподвижно и неизменно. Такую картину Бытия нарисовал нам разум. Наши же чувства (зрение, осязание и другие) рисуют нам совершенно другую его картину: мы видим, что все не вечно (то есть возникает и уничтожается), делимо (состоит из частей), движется и меняется. Какая же из двух картин является истинной: та, которую нам рису-ют несовершенные и грубые чувства, которыми наделены все вообще живые существа, или же та, которую нам рисует несомненно более тонкий и совершенный по сравнению с чувствами разум, имеющийся только у человека? Картина, представляемая нам разумом, является правильной. Чувства же нас обманывают. Мы видим мир делимым, подвижным и изменчивым, на самом же деле он неделим, неподвижен и неизменен, только мы этого не видим, но понимаем это разумом. Значит, действительно или подлинно существует не то, что мы чувствуем (воспринимаем органами чувств), а то, что мы мыслим. Мыслимое существует, а немыслимое не существует, утверждал Парменид, или, иначе-говоря, если что-то можно помыслить ясно и без противоречий, то это означает, что оно действительно существует, и наоборот, – если что-то нельзя помыслить ясно, отчетливо и без противоречий, то это означает, что оно не существует, хотя бы мы его и воспринимали органами чувств (видели, слышали, осязали и т. д.). Чувства, например, говорят нам о том, что все возникает и уничтожается. Понятно, что мы постоянно видим возникновение. Но давайте попробуем его помыслить, то есть представить себе возникновение не чувствами, а разумом. Допустим, что-то возникло. Обозначим его условно буквой А. Из ниоткуда оно возникнуть не могло. Значит появилось откуда-то, из чего-то другого. Из чего? Обозначим это другое буквой В. Из некого В возникло некое А. Но это значит, что А уже содержалось в В, то есть, что в В было какое-то не-В, следовательно, В было самим собой и одновременно не было самим собой, что невероятно. Пытаясь помыслить возникновение, мы натолкнулись на противоречие, стало быть, возникновение немыслимо и потому невозможно. Итак, Бытие – это все, что можнр помыслить. Невозможно помыслить ничто. Поэтому Парменид и говорит: «Мыслить и быть – одно и то же». Сама наша мысль есть ни что иное, как всего лишь проявление Бытия. Полемизируя с Гераклитом Эфесским, считавшим, что все в мире движется и изменяется, становится и течет, Парменид язвительно называл его «двухголовым философом», который утверждает, что нечто может одновременно «быть» и «не быть». Рассуждения же самого Парменида, как видим, строго логичны1. Выдающийся немецкий философ XIX в. Георг Гегель полагал, что только с Парменида Элейского начинается подлинная история философии. Это мнение, конечно, спорно, но и отчасти понятно. Й в самом деле, элейскому философу принадлежат несколько идей, определивших все развитие философской мысли человечества. Ведь это он ввел в философию понятие Бытия, ставшее основополагающим для всех последующих мыслителей. (Учение о Бытии – «онтология» (греч. ontos – Бытие и logos – учение) – важнейшая и древнейшая часть философии). Кроме того, он резко и бес-компромиссно противопоставил два пути познания:путь истины и путь мнения. При этом Парменид имел мужество пойти против очевидного и общепринятого. Такая позиция вообще характерна для философов, стремящихся постичь не то, что «кажется» или «считается», а то, что действительно есть, то, благодаря чему все существующее – неустойчивое, смертное, многоликое и преходящее – существует. То есть – Бытие. 2. Идея единства и неподвижности бытия. Противоречивость мышления о бытии и движении. Апории ЗенонаЗенон Элейский (ок. 490 до н.э. – ок. 430 до н.э.) был древнегреческим философом-досократиком из южной Италии. Апории Зенона – это философские головоломки древнегреческого философа Зенона, дошедшие до нас в пересказе Аристотеля в его сочинении «Физика»2. Каков был первоначальный текст, и какой в него вкладывался смысл остается загадкой. Но даже и в таком виде апории представляют собой интерес не только как пища для размышлений, но и как памятник древнегреческой мысли, изучая который мы представляем себе логику мышления людей, живших в далеком прошлом. Три наиболее известные апории Зенона: Дихотомия, Ахиллес, Стрела. Дихотомия. «Есть четыре рассуждения Зенона о движении, доставляющие большие затруднения тем, кто пытается их разрешить. Первое – о несуществовании движения на том основании, что перемещающееся [тело] должно дойти до половины прежде, чем до конца». Другими словами, для того, чтобы преодолеть путь, нужно сначала преодолеть половину пути, а чтобы преодолеть половину пути, нужно сначала преодолеть половину половины, и так до бесконечности. Поэтому движение никогда не начнётся.  Рис. 1. Движение человека Минимальный путь, до которого его можно делить, равен расстоянию между частицами, ведь, как известно мир состоит из частиц. Движение всегда можно начать. Тело, соизмеримое по своим размерам с размерами частиц, сначала должно преодолеть путь между двумя частицами, потом путь, в два раза больший и т.д. Для того чтобы человек начал движение, ему необходимо пятку левой ноги поставить вплотную к носку правой ноги. Между ними образуется бесконечно малая длина пути. Ее можно считать такой, так как она во много раз меньше самого пути. Затем пятку правой ноги прижать плотно к носку левой ноги и т. д. В результате человек пройдет весь путь (рис. 1). Можно перекладывать два квадрата относительно друг друга (рис. 2). Зенон не прав. Ахиллес. «…самое медленное [существо] никогда не сможет быть настигнуто в беге самым быстрым, ибо преследующему необходимо прежде прийти в место, откуда уже двинулось убегающее, так что более медленное всегда должно будет на какое-то [расстояние] опережать [преследующего]».  Рис. 2. Перекладывание квадратов В качестве медленного бегуна возьмем черепаху. Допустим, Ахиллес бежит в десять раз быстрее, чем черепаха, и находится позади неё на расстоянии в тысячу шагов. За время, которое Ахиллес пробежит это расстояние, черепаха в ту же сторону проползёт сто шагов. Когда Ахиллес пробежит сто шагов, черепаха проползёт ещё десять шагов, и так далее. Процесс будет продолжаться до бесконечности, и Ахиллес никогда не догонит черепаху. Так ли это? Рассмотрим все более подробно (рис.3).  Рис. 3. Движение в апории Зенона Ахиллес пробегает 1000 шагов. За это время черепаха пробегает 100 шагов. Когда Ахиллес пробегает 100 шагов, черепаха проползает еще 10 шагов. С момента 3 ширина шагов черепахи уменьшается. Наступает момент 6, когда черепаха останавливается, потому что двигаться более мелкими шагами она не может. Тоже происходит и с Ахиллесом. Ширина его шагов с момента 4 уменьшается, и в момент 7 он останавливается с небольшим отставанием по времени от черепахи. Зенон не прав. Ахиллес догонит черепаху. Но почему в реальной жизни все происходит по-другому? Когда мы двигаемся как Ахиллес и черепаха, один из нас всегда обгоняет другого. Дело в том, что по условиям апории, ширина шагов Ахиллеса и черепахи уменьшается, а в обычной жизни размерность шагов остается постоянной (рис.4). Сначала все происходит, как в апории, Ахиллес приближается к черепахе. Затем он догоняет ее. Далее, за время, когда черепаха проползает 1 шаг, Ахиллес пробегает 10 шагов, когда черепаха проползает 10 шагов, Ахиллес пробегает 100 шагов и т. д. Мы видим, что Ахиллес убегает от черепахи, что и происходит в реальной жизни. Зенон доказывает, что пространство делимо, а поскольку оно делимо, то нельзя достичь определенной точки в пространстве, когда другой переместился из этой точки дальше.  Рис. 4. Движение в обычной жизни Рис. 5. Ахиллес и черепаха – стадии погони  Диоген Лаэртский считал автором этой знаменитой апории Парменида, учителя Зенона. Черепаха как персонаж вставлена позднейшим комментатором, в тексте апории, приведенном в «Физике» Аристотеля, быстроногий Ахиллес догоняет другого бегуна. Образ Ахиллеса (Ахилла) в апории взят из «Илиады», где герой Ахиллес неоднократно именуется «быстроногим». Сюжет апории напоминает безуспешную погоню Ахилла за Гектором (глава 22): 188. Гектора ж, в бегстве преследуя, гнал Ахиллес непрестанно. Словно как пёс по горам молодого гонит оленя.<…> 199. Словно во сне человек изловить человека не может, Сей убежать, а другой уловить напрягается тщетно, – Так и герои, ни сей не догонит, ни тот не уходит. Зенон, учитывая эти условия, доказывает, что Ахилл не может догнать черепаху, потому что пространство можно бесконечно разделить на более мелкие части, где черепаха всегда будет частью пространства впереди. Следует также отметить, что, пока время – это движение, как это сделал Аристотель, два бегуна будут двигаться бесконечно, таким образом, будучи неподвижными. Парадокс показывает несоответствие между тем, как мы думаем о мире и каким на самом деле является мир. Джозеф Мазур, почетный профессор математики и автор книги «Просветленные символы», описывает парадокс как «трюк», заставляя вас думать о пространстве, времени и движении неправильным образом. Затем возникает задача определить, что именно не так с нашим мышлением. Движение возможно, конечно, быстрый человеческий бегун может опередить черепаху в гонке. Стрела и Стадион. «Третий [аргумент], упомянутый ныне, [гласит], что летящая стрела неподвижна. [Этот вывод] вытекает из предположения, что время слагается из [отдельных] «теперь»». Другими словами, летящая стрела неподвижна, так как в каждый момент времени она покоится, а поскольку она покоится в каждый момент времени, то она покоится всегда. Зенон абсолютно прав. Стрела неподвижна в каждый момент времени. Мы воспринимаем эти моменты последовательно, и нам кажется, что стрела летит, хотя на самом деле она неподвижна. Согласно «Закону существования прошлого, настоящего и будущего», стрела и человеческое тело всегда покоятся в каждом измерении – моменте жизни Вселенной. Душа человека, пролетая через свои физические тела, воспринимает изображение стрелы. В душе создается иллюзия полета стрелы за счет стробоскопического эффекта (рис. 6). Апории Зенона, которые мы рассмотрели и нашли им объяснение, основаны на знаниях современного человека. С позиции сегодняшнего дня легко рассуждать на философские темы древнегреческой цивилизации. Но в том, то все и дело, что древние греки смогли создать свои шедевры на заре научного знания, когда о мире не было известно почти ничего. Они сделали первые шаги в научном познании природы, а многие их идеи до сих пор волнуют людей. Не только апории, но и логические построения древних философов легли в основу многих наук, астрономии, математики1. Решение апорий – это дань уважения к философам древности и преклонение перед их гениальным талантом. Какую ценность для современной науки представляют собой философские головоломки Зенона?  Рис. 6. Полет стрелы Самое главное – это то, что они учат человека мыслить нестандартно, заставляют его отказаться на время от своих знаний, чтобы следуя за мыслью философа сначала задуматься и сформулировать условия задачи, которые не выражены в явном виде, чтобы в конечном счете найти решение. За внешней парадоксальностью очень часто скрывается истина. Надо только научиться ощущать и чувствовать ее. Апории Зенона развивают не только логическое мышление. При работе с ними важно мысленно представлять, а лучше всего рисовать на бумаге различные варианты решения. Это может очень пригодиться в конструкторской работе, где по существу требуется то же самое. Гимнастика ума, целеустремленность – это далеко не все, что требуется для решений апорий. Надо любить философию, интересоваться ее достижениями и стараться решать не только философские, но и прикладные задачи, которые тоже требуют большой мыслительной работы. Апории Зенона никогда не устареют. Каждый человек может решить их по-своему. В этом и состоит гениальность Зенона, создавшего эти шедевры античного мира. Стадион (Ристалище) – апория Зенона Элейского. Пусть по стадиону движутся по параллельным прямым равные массы с равной скоростью, но в противоположных направлениях. Пусть ряд А1, А2, А3, А4 обозначает неподвижные массы, ряд В1, В2, В3, В4 – массы, движущиеся вправо, а ряд Г1, Г2, Г3, Г4 – массы, движущиеся влево. Будем теперь рассматривать массы Аi, Вi, Гi как неделимые. В неделимый момент времени Вi и Гi проходят неделимую часть пространства. Действительно, если бы в неделимый момент времени некоторое тело проходило бы более одной неделимой части пространства, то неделимый момент времени был бы делим, если же меньше, то можно было бы разделить неделимую часть пространства. Рассмотрим теперь движение неделимых Вi и Гi друг относительно друга: за два неделимых момента времени Вi пройдёт две неделимые части Аi и одновременно отсчитает четыре неделимые части Гi, то есть неделимый момент времени окажется делимым. Апория направлена против представления о мере отрезка как о сумме мер неделимых. Три параллельных ряда (количество точек в них одинаково) двигаются так: один ряд неподвижен, два других двигаются в противоположных направлениях. В определенное время точки в рядах становятся друг против друга, выходит, точки в нижнем ряду одновременно проходят половину расстояния среднего ряда и половину расстояния верхнего ряда, и значит, они проходят целый ряд, когда остальные ряды проходят только половину ряда. Единица не может быть равна половине, значит движения в принципе нет. Физическое объяснение таково: при скорости = 0 (неподвижный объект), расстояние пройденное им = 0. Довольно часто появлялись (и продолжают появляться) попытки математически опровергнуть рассуждения Зенона и тем самым «закрыть тему». Например, построив ряд из уменьшающихся интервалов для апории «Ахиллес и черепаха», можно легко доказать, что он сходится, так что Ахиллес обгонит черепаху. В этих «опровержениях», однако, подменяется суть спора. В апориях Зенона речь идёт не о математической модели, а о реальном движении, и поэтому бессмысленно ограничить анализ парадокса внутриматематическими рассуждениями – ведь Зенон как раз и ставит под сомнение применимость к реальному движению идеализированных математических понятий. О проблеме адекватности реального движения и его математической модели см. следующий раздел данной статьи. Д. Гильберт и П. Бернайс в монографии «Основания математики» (1934) замечают по поводу апории «Ахиллес и черепаха»: Обычно этот парадокс пытаются обойти рассуждением о том, что сумма бесконечного числа этих временных интервалов всё-таки сходится и, таким образом, даёт конечный промежуток времени. Однако это рассуждение абсолютно не затрагивает один существенно парадоксальный момент, а именно парадокс, заключающийся в том, что некая бесконечная последовательность следующих друг за другом событий, последовательность, завершаемость которой мы не можем себе даже представить (не только физически, но хотя бы в принципе), на самом деле всё-таки должна завершиться. Серьёзные исследования апорий Зенона рассматривают физическую и математическую модели совместно. Р. Курант и Г. Роббинс полагают, что для разрешения парадоксов необходимо существенно углубить наше понимание физического движения. С течением времени движущееся тело последовательно проходит все точки своей траектории, однако если для любого ненулевого интервала пространства и времени нетрудно указать следующий за ним интервал, то для точки (или момента) невозможно указать следующую за ней точку, и это нарушает последовательность. «Остаётся неизбежное расхождение между интуитивной идеей и точным математическим языком, предназначенным для того, чтобы описывать её основные линии в научных, логических терминах. Парадоксы Зенона ярко обнаруживают это несоответствие. Гильберт и Бернайс высказывают мнение, что суть парадоксов состоит в неадекватности непрерывной, бесконечно делимой математической модели, с одной стороны, и физически дискретной материи, с другой: «мы вовсе не обязательно должны верить в то, что математическое пространственно-временное представление движения имеет физическое значение для произвольно малых интервалов пространства и времени». Другими словами, парадоксы возникают из-за некорректного применения к реальности идеализированных понятий «точка пространства» и «момент времени», которые не имеют в реальности никаких аналогов, потому что любой физический объект имеет ненулевые размеры, ненулевую длительность и не может быть делим бесконечно. Квантовый эффект Зенона (квантовый парадокс Зенона) – метрологический парадокс квантовой механики, заключающийся в том, что время распада метастабильного квантового состояния некоторой системы с дискретным энергетическим спектром прямо зависит от частоты событий измерения её состояния. В предельном случае нестабильная частица в условиях частого наблюдения за ней никогда не может распасться. Впервые предсказан в 1954 году Аланом Тьюрингом, позже, в 1957 году, советским физиком Леонидом Халфиным. В 1978 году американские физики Байдьянат Мизра и Джордж Сударшан описали эффект, назвав его именем Зенона Элейского; название восходит к апории Зенона о полёте стрелы. Квантовый эффект Зенона для вероятности переходов между атомными уровнями (сверхтонкое расщепление основного состояния пяти тысяч ионов 9Be+, накопленных в ловушке Пеннинга и охлаждённых до 250 мК) был экспериментально обнаружен в конце 1989 года Дэвидом Вайнлендом и его группой в Национальном институте стандартов и технологий (Боулдер, США). Приложение радиочастотного резонансного поля переводило атомы в верхнее состояние двухуровневой системы; однако когда одновременно с этим измерялось состояние атомов с помощью УФ-излучения, переход в возбуждённое состояние подавлялся в хорошем соответствии с теоретическим предсказанием1. 3. Значение философии элеатов для развития философской мыслиЭлеаты изучали проблемы познания, жестко разделяли чувственное познание и высшее духовно-идеалистическое. Были сторонниками монизма – выводили всю множественность явлений из единого первоначала. Считали всё сущее материальным выражением идей (были предвестниками идеализма). Парменид утверждал, что в сущности все неизменно. Основным для Парменида, как и для всей элейской школы, является наука о бытии, о сущем. У Парменида имеется также отрицание «сотворения» сущего, утверждение его вечности. Сущее не только вечно в своем существовании, оно также и неизменно. Учение элеатов – новый шаг в становлении древнегреческой философии, в развитии ее категорий, в том числе категории субстанции. У элеатов субстанция философична, ибо эта субстанция - бытие. Более того, именно элеаты поставили вопрос о соотношении бытия и мышления, т. е. основной вопрос философии. Поэтому можно сказать, что формирование античной философии заканчивается в школе элеатов, именно там протофилософия становится философией. В своих онтологических взглядах Зенон однозначно отстаивает позиции единства, целостности и неизменности сущего. Сущее, по Зенону, имеет материальный характер. Согласно взглядам Зенона все в природе происходит от тепла, холода, сухого и влажного или их взаимных перемен; люди же произошли из земли, а души их есть смесь вышеназванных начал, в которой ни одно из них не пользуется преобладанием. Априори Зенона: О летящей стреле. Утверждал, что она покоиться. Движение стрелы представляет собой сумму моментов времени, в которых стрела находится в определённом месте. К числу видных мыслителей элейской школы принадлежит и Мелисс с острова Самос (род. ок. 440 г. до нашей эры). Мелисс полагал, что мир «не был сотворен» и не имеет конца. Бытие, согласно его представлениям, является не только единым и неограниченным во времени и пространстве, но и метафизически неизменным. Таким образом, философия элеатов выявила ряд проблем, которые существенно повлияли на дальнейшее развитие философии. Так, в их учении мы встречаемся со сравнительно четким учением о бытии и определенными принципиальными подходами к вопросу о познаваемости мира. Их различие чувственного и рационального познания тесно связано с различием «сущности» и «явления». В области способа философствования большим вкладом элеатов является стремление к осмыслению действительности при помощи понятийного аппарата. ЗаключениеТаким образом, в результате проведенного исследования, можно сделать следующие выводы. Элейская школа – одна из древнегреческих философских школ (кон. 6-1-я пол. 5 вв. до н. э.), объединяющая Парменида, Зенона Элейского и Мелисса (иногда к ней относят также Ксенофана, учитывая некоторые свидетельства о том, что он был учителем Парменида). Элейцев не интересовала натурфилософия и философское знание касающееся проблем естествознания или смежных, аналогичных проблем бытия, этим они отличались от досократиков (милетской школы, Гераклита, Пифагора и пифагорейцев). Их интересовало само бытие. Зенон Элейский – древнегреческий философ, ученик Парменида, представитель Элейской школы. Знаменит своими апориями, которыми он пытался доказать противоречивость концепций движения, пространства и множества. Наиболее известны апории о движении: Ахиллес и черепаха; Дихотомия; Стрела. Понятие «бытие» в философский обиход ввели именно элейцы. Понятие, которым успешно пользовались в дальнейшем многие выдающиеся ученые и философы, теологи. Огромным плюсом в истории развития элейской школы стал тот факт, что их учения стали фундаментальными в создании такого раздела философского знания как онтология. Особенности философских воззрений элейской школы – это по сути последний и важный этап в формировании античной философии. Ее основными характеристиками можно назвать материализм и скептический подход к чувственному познанию. Список использованных источниковГороднёва М. С. Рациональное и иррациональное в ранней греческой философии // Гуманитарный вектор. Серия: Философия, культурология, 2015. – № 2 (42). – С. 6-11. Ивин А. А. Философия: учебник для академического бакалавриата / А. А. Ивин, И. П. Никитина. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 478 с. Квятковский Д. О. Философия. Курс для бакалавров: учебное пособие / Д. О. Квятковский. – Москва: Университетская книга, 2016. – 268 c. Николаева Л. С. Философия: учебник. Часть 1. История мировой философии / Л. С. Николаева, А. Ф. Поломошнов. – Персиановский: Донской ГАУ, 2017. – 266 с. Сычев А. А. Основы философии: Учебное пособие/ Профессиональное образование. – М.: Альфа-М, Инфра-М, 2016. – 340 с. 1 Николаева Л. С. Философия. Персиановский, 2017. 1 Сычев А. А. Основы философии. М., 2016. 1 Квятковский Д. О. Философия. Москва, 2016. 2 Городнёва М. С. Рациональное и иррациональное в ранней греческой философии // Гуманитарный вектор. Серия: Философия, культурология, 2015. № 2 (42). С. 6-11. 1 Ивин А. А. Философия: учебник для академического бакалавриата. Москва, 2017. 1 Николаева Л. С. Философия: учебник. Часть 1. История мировой философии. Персиановский, 2017. |