отчет. Анализ отраслевых рынков. Контрольная работа Вариант 7 выполнил студент

Скачать 1.52 Mb. Скачать 1.52 Mb.

|

|

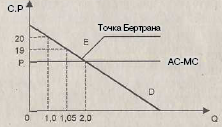

2. Модель Бертрана (олигополистические ценовые войны) рассматривает проблему с точки зрения покупателя, который реально сравнивает цены, назначенные двумя фирмами. Поскольку дуололисты продают один и тот же продукт, покупатель, естественно, захочет купить его у продавца, назначающего более низкую цену. По мнению Бертрана, каждая фирма устанавливает свою цену на основе предположения, что цена у ее соперника останется фиксированной. Ценовая война — цикл последовательных уменьшений цены соперничающими на олигополистическом рынке фирмами. Первоначально два продавца делят рынок пополам. Каждый назначает цену 20 ден. ед. за штуку и соответственно при средних затратах 10 ден. ед. получает прибыль по 10 ден. ед. со штуки (см. рис. 29).  Рис. 29. Модель Бертрана В этой ситуации два продавца могут втянуться в ценовую войну. Поскольку каждый из них думает, что его соперник не будет реагировать на уменьшение цены, то у каждого из них есть искушение увеличить ежемесячные продажи, снижая цены. Опуская цену ниже цены своего конкурента, каждый продавец может захватить весь рынок и тем самым увеличить прибыль. Например, при текущей цене 20 ден. ед. каждый продает 0,5 ед. товара и получает ежемесячную прибыль 5 ден. ед. Если бы один из них снизил цену до 19 ден. ед., то количество, на которое есть спрос, выросло бы до 1,05 ед. И если один из конкурентов снизит цену, а другой нет, то весь товар будет приобретаться у продавца, снизившего цену, то есть все 1,05 ед. у одного продавца. Теперь прибыль с единицы товара составит 9 ден. ед., а ежемесячная прибыль — 9,45 ден. ед. Соперник реагирует следующим образом: устанавливает цену ниже цены конкурента и завоевывает весь рынок. Война цен продолжается до тех пор, пока цена не упадет до уровня средних издержек. После этого ни одна фирма не сможет получать выгоды от снижения цен. Таким образом, в состоянии равновесия оба продавца назначают одну и ту же цену Р = АС = МС. Обычно олигополисты устанавливают цены и делят рынок таким образом, чтобы избежать перспективы ценовых войн и их неблагоприятных воздействий на прибыли. Поэтому такие войны скоротечны и в настоящее время бывают довольно редко. Конкурентная борьба чаще всего приводит к соглашениям. Бертран был прав, сосредоточив внимание на сравнении цен с точки зрения потребителя. Однако, его предположение относительно того, что дуополисты рассматривают цены друг друга как заданные, не вытекает логически из предположения, что каждая фирма не осознает важности ценовой политики. Наоборот, если фирма понимает это и стремится захватить весь рынок, предлагая цену несколько ниже, чем ее соперник, то она должна быть готова к ответным мерам конкурентов. +Обе модели — и Бертрана, и Курно — оказывают большую помощь при иллюстрации природы проблем взаимозависимости волигополии, но современные экономисты отвергают предположения обеих моделей относительно того, что фирма не учитывает возможное влияние собственных действий на действия соперника. 3. Государственная отраслевая и инновационная политика По мнению Щитова А. Н., государственная инновационная политика–это составная часть социально-экономической государственной политики, которая сконцентрирована на развитие и стимулирование инновационной деятельности, под которой постоянно понимается создание новой или более модернизированной продукции, усовершенствованного, сложного, рискованного процесса [1]. Актуальная государственная инновационная политика представляет комплекс научно-технических, управленческих, производственных, финансово–сбытовых и других подходов [2]. Определённая часть инновационных схем неизбежно остаётся неиспользованной. Государственная инновационная политика основывается, исходя из признания важности инновационной практики для повышения конкурентоспособности отечественной продукции, гарантии устойчивого экономического роста, увеличения уровня и свойство жизни населения, обеспечения обороной безопасности страны. В нашей стране всё больше уделяется внимания созданию совокупных предложений научно-технического развития: –нацеливание и поддержка научных исследований; –защита отечественной индустрии и повышение её конкурентоспособности; –модернизирование системы стимулирования научно-технического развития; Основными задачами государственной политики Российской Федерации являются: –помощь активизации инновационной деятельности, а также развитию рыночных отношений и коммерции в инновационной сфере; –содействие расширению взаимодействия субъектов РФ при осуществлении информационной деятельности; –осуществление мер по поддержке отечественной инновационной продукции на международном рынке и по совершенствованию экспортного заряда Российской Федерации. –развитие государственной поддержки инновационной деятельности; –повышение результативности применения государственных ресурсов, направляемых на развитие инновационной деятельности; –изготовление экономических, организационных и правовых согласий для инновационной инициативы [4]; Способы и инструменты государственной инновационной политики довольно разнообразны, они направлены на: –стимулирование инновационной активности бизнеса; –корректировку налогового и амортизированного законодательства; –формирование системы контактных взаимоотношений; –снятие ограничений; –передачу инноваций; Результаты реализаций новой инновационной политики должны являться: –качественно новый уровень ресурсосбережения, рост производительности труда, снижение материалоемкости, энергоемкости, достижение ее высокой конкурентоспособности и, как результат, коренное изменение конструкции народного хозяйства и внешней торговли в сторону разгрузки сырьевого сектора экономики и увеличение вклада культивированных ветвей; –качественно новый уровень жизни населения в результате модернизации бытовой предметной среды для городского и сельского населения; –прохождение технической неуспеваемости страны; –успех высокого уровня социальной устремленности НТП за счет широкого распространения новых технологических систем, обеспечивающих экологическую чистоту и безопасность промышленного производства. Я считаю, что необходимо подготовить систему социальных показателей, которые приводят в порядок запросы к новым технологиям и технике, конструированным машинам, с точки зрения уговоров, содержания и творческого нравов труда. Для осуществлений социальных гарантий необходимо создать механизм перепрофилирование кадров. Нужно создать более многофункциональную, гибкую систему образования и поднятие квалификации работников. Таким образом, инновационная политика является более всеобъемлющим понятием, чем научно–техническая, которая обычно сводится к выбору преимуществ в науке и технике. Формирование и развитие инновационной среды Формирование современной, постиндустриальной эпохи, системы институтов является важной предпосылкой достижения стратегических целей концепции. Необходимо обеспечить согласованное и эффективное развитие институтов, регулирующих экономические, политические и социальные аспекты развития страны [12]. Институционная среда, необходимая для инновационного, социально- ориентированного типа развития. Перечислю некие аспекты: Во-первых, институты, обеспечивающие развитие человеческого капитала. Касаемо здравоохранения и образование, пенсионной системы обеспечения и обеспечения жильём. Конечно, ключевой проблемой является развитие секторов проведение институциональных реформ, то есть выработка новых правил и функционирования. Во–вторых, институты развития, нацеленные на решение конкретных проблем, связанных с экономическим ростом, то есть правила игры, не на всех участников хозяйственной и политической жизни, а только на некоторых. В–третьих, политико-правовые институты, нацеленные на обеспечения политических и гражданских прав граждан, а также на исполнение законодательства. Речь идёт о защите базовых прав, как личная неприкосновенность, независимость суда, свобода СМИ. В–четвёртых, экономические институты, как правило, это законодательство, обеспечивающее устойчивое функционирование и развитие национальной экономики. Предметом специального внимания правительства Российской Федерации будет создание условий для формирования в России международного финансового центра [10]. В настоящее время возрастает роль институтов развития. Правительство Российской Федерации будет развивать нефинансовые институты развития. Например, к финансовым институтам относятся Инвестиционный фонд РФ, Внешэкономбанк, акционерное общество «ДОМ.РФ», открытое акционерное общество «Рос сельхозбанк», государственная корпорация «Российская корпорация нано технологий». Среди нефинансовых институтов можно назвать центры трансферта технологий, особые экономические зоны, как промышленно– производственные, технико–внедрические, портовые, центры содействия энергоэффективности, технопарки, промышленные парки и многое другое [11]. Важная цель институтов развития–это создать условия для реализации долгосрочных инвестиционных проектов. Представленный рисунок связан с развитием инновационной сферы, показано объедение анализов и этапов данного состояния внешних и внутренних факторов инновационной среды организации. Роль государства в инновационном управлении Государство должно содействовать формированию инновационной экономики. Надо формировать установленную инфраструктуру и правовую среду, упорядочить проблемы применения результатов интеллектуальной деятельности. Кроме того, необходимо способствовать тому, чтобы российские предприятия могли бы эффективно использовать научно– технические достижения для изготовления торгового провианта. При этом правительство обязано полагать в первую очередь не о получении и использовании новых дивидендов, а о том, что средства возвратятся в виде налогов, и, конечно, станут сформированы новые рабочие места[2]. Следует особенно выделить, что в инновационном процессе значительное место представляют компании малого бизнеса. Именно такие компании в главном и осуществляют начальную стадию перехода от идеи к коммерческому продукту. Отталкиваясь с совокупности прецедентов, правительство обязано сформировать для малого бизнеса льготные условия получения и использования новых технологий, которые были сформированы за счёт федерального бюджета. Нынешняя система общегосударственной экономической помощи инновационной деятельности имеет необходимость в совершенствовании, но он реализовывает навык фактического применения. Инструментарий распределения государственных финансовых средств на малых началах через федерально-целевые проекты возможно охарактеризовать приемлемым [2]. Организационная система муниципальной регулировки инновационной деятельности должен обеспечивать подсчёт суждений абсолютно всех непосредственно неявно причастных строений и в то же время создать условия для согласованного принятия мер по стимулированию инноваций. Субъектами инновационной политики выступают органы государственной власти (местной и центральной), предприятия и организации государственного сектора, самостоятельные хозяйствующие формирования, общественные организации, сами научные работники и инноваторы, смешанные образования [1]. Основные функции государственных органов в инновационной сфере: 1. Обеспечение социальной и экологической направленности инноваций; 2. Регулирование международных аспектов инновационных процессов; 3. Координация инновационной деятельности; 4. Повышение общественного статуса инновационной деятельности; 5. Кадровое обеспечение инновационной деятельности; 6. Стимулирование инноваций, конкуренции в данной сфере, страхование инновационных рисков; 7. Создание правовой базы инновационных процессов, особенно системы защиты авторских прав инноваторов и охраны интеллектуальной собственности; 8. Аккумулирование средств на научные исследования и инновации; 9. Региональное регулирование инновационных процессов; 10.Формирование научно-инновационной инфраструктуры; Основные задачи Совета Федерации в инновационно-политической сфере: 1. Подготовка предложений о заключении межгосударственных соглашений по научно-техническим вопросам; 2. Анализ и экспертиза поступающих на заключение Президента проектов законодательных актов по научно-техническим вопросам; 3. Участие в подготовке официальных документов и материалов по научно- техническим вопросам для Президента РФ; 4. Разработка предложений о стратегии научно-технической политики и формировании приоритетных направлений и её реализации; 5. Информирование президента о процессах, происходящих в научно- технической сфере в РФ и за рубежом; Основные задачи данного органа исполнительной власти: 1. Разработка и применение организационно-экономических механизмов реализации выбранных приоритетов; 2. Создание условий для опережающего развития фундаментальных научных исследований; 3. Обеспечение формирования государственной политики в области международных связей в сфере науки и техники; 4. Организация научно-технического прогнозирования; 5. Создание и развитие благоприятной среды для научной и инновационной деятельности; 6. Выбор и оценка приоритетных направлений развития науки и техники; 7. Разработка государственных научно-технических программ и проектов; Министерство экономики РФ в рамках разработки форм и методов государственного воздействия на экономику непосредственно разрабатывает государственную инновационную политику, определяют приоритеты в развитии народного хозяйства страны и её регионов, разрабатывает основные направления инвестиционной политики. Государственная инновационная политика способствует созданию и обеспечению эффективного функционирования в России целостной, способной к воспроизводству и саморазвитию национальной инновационной системы, ориентированной на производственно-технологическую сферу с высокими пределами и большой добавленной стоимостью и на сферу высококвалифицированных услуг, то есть на экономику, основанную на знаниях, на рост на мировом рынке конкурентоспособной, высокотехнологичной продукции и занятие видного места [1]. Практический блок 1. Характеристика отрасли: банковская отрасль В 2020 году банковский сектор покинули 36 банков и две небанковские кредитные организации (НКО). Количество действующих НКО при этом не изменилось: в сентябре и декабре 2020 года Банк России зарегистрировал НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) и НКО ЦК РДК (АО). Лицензии в прошедшем году были отозваны у 15 банков (в 2019 году — у 24 банков, в 2018-м — у 57) и единственной НКО (НКО «Платежный стандарт»). Одна НКО и 21 банк ушли с рынка добровольно, 13 из них были ликвидированы в рамках присоединения к другим кредитным организациям: ПАО «Крайинвестбанк» (в рамках санации) присоединено к ПАО «РНКБ Банк»; ООО «ОИКБ «Русь» присоединено к АО «Банк Оренбург»; ПАО «Курскпромбанк» присоединено к ООО «Экспобанк»; ПАО «Московский Нефтехимический Банк» присоединено к АО «Джей энд Ти Банк»; ПАО «АКБ «Связь-Банк» присоединено к ПАО «Промсвязьбанк»; АО «Банк Реалист» присоединено к АО «БайкалИнвестБанк»; ПАО «Спиритбанк» и АО «Банк Зенит Сочи» присоединены к ПАО «Банк Зенит»; АО «АКБ «Экспресс-Волга» (в рамках санации) и АО «Волго-Каспийский Акционерный Банк» присоединены к ПАО «Совкомбанк»; АО «КБ «МИА» присоединено к АО «КБ «Солидарность»; ООО «КБ «Финанс Бизнес Банк» (в рамках санации) присоединено к ПАО «Московский Областной Банк»; АО «Собинбанк» присоединено к АО «Генбанк». Ликвидированы без реорганизаций и слияний: ООО «КБ «Славянский кредит», ООО «КБ «Центрально-Азиатский», АО «АКБ «Ресурс-траст», ООО «Морган Стэнли Банк», ПАО «АКБ «Проминвестбанк», ООО «МБО «Оргбанк», АО «Банк «Кузнецкий мост» и AО «МКБ «ДОМ-БАНК». Число отзывов лицензий в 2020 году оказалось заметно ниже, чем в 2019 году. В том числе из-за переноса всех проверок кредитных организаций (за исключением случаев, не терпящих отлагательств) на вторую половину года Банк России не отозвал ни одной лицензии с начала февраля до середины июля. Полный список российских кредитных организаций с отозванными и аннулированными лицензиями можно найти в «Книге памяти» Банки.ру. К 1 января 2021 года в России осталось 366 действующих банков (на начало 2020 года их насчитывалось 402). На начало текущего года 248 участников рынка располагали универсальной лицензией, еще 118 банков — базовой лицензией, предполагающей упрощенные требования к раскрытию информации и предоставлению отчетности. 2. Особенности современного развития банковской отрасли РФ. На сегодняшний день в Российской Федерации сформирована двухуровневая банковская система. На первом уровне современной банковской системы находится Центральный Банк РФ, деятельность которого направлена на координацию функционирования банковских и кредитных учреждений. Так же в функционал ЦБ РФ входит эмиссия денежных средств и регулирование действий финансовых элементов в рамках внутренней экономики. Основной особенностью ЦБ РФ в рамках реализуемой двухуровневой банковской системы является то, что он обладает независимостью, т.е. является самостоятельным и не подчиняется ни законодательной, ни исполнительной ветвям власти. Законодательные органы РФ могут оказывать влияние на банковскую систему только посредством принятия соответствующих законодательных и правовых актов. На сегодняшний день состояние банковской системы РФ остро нуждается в реализации целого комплекс мер по ее укреплению, а также поддержанию финансовой устойчивости кредитных и банковских учреждений. Как было отмечено выше, регулирование и контроль банковской сферы входит в функции Центрального Банка Российской Федерации, который наделен совокупностью широких полномочий, в перечень которых входит банковский надзор, осуществляемый не только административными, но и экономическими мерами. Реализация данного надзора предполагает применение в практике регулирования таких инструментов, которые в рамках полномочий и ответственности Центрального Банка РФ обеспечивали бы формирование работающей эффективной прогрессивной банковской системы. Вместе с тем эффективность надзора при таком подходе зависит не только от действий ЦБ РФ, но и в целом от общей экономической политики государства и ее результатов. Последние пятнадцать лет банковская система РФ переживала бурное развитие, что привело значительному расширению предложения на российском рынке банковских услуг. Такие изменения привели к возникновению совершенно разных тенденций в области кредитования нефинансового сектора и кредитования населения (физических и юридических лиц). Так, например, за последние пару лет в нефинансовом секторе наблюдается рост величины номинального валового внутреннего продукта (ВНП) примерно на 15– 17 % в год, что говорит о существующей стабильности банковского сектора. А в области кредитования физических и юридических лиц специалисты выделяют тенденции, которые напрямую связаны с преодолением эффекта насыщения спроса населения, с одной стороны, а с другой, с ростом в сфере потребительского кредитования в недалеком будущем. На текущий момент экономическое состояние Российской Федерации специалисты оценивают как не слишком устойчивое и в связи с этим перед банковским сектором стоит одна из важнейших задач укрепления собственных позиций на стремительно развивающемся рынке и создание и последующее внедрение новых продуктов, функционала, услуг в банковский сектор, с помощью которых и возможно укрепление позиций, сформированного фундамента и выход на новые рынки, новый уровень. В перспективе для дальнейшего стремительного развития современной банковской системы РФ очень важно работать над планированием конкретных задач, целей и реализовывать совокупность комплексных мер органами исполнительной и законодательной властью, ЦБ РФ, различного рода финансовыми, банковскими кредитными учреждениями, а также лицами, заинтересованными в формировании действительно функционирующей, надежной и эффективной банковской системы РФ, которая бы могла в полной мере удовлетворить вновь возникающие потребности клиентов. Конечно, дальнейшее развитие банковской системы РФ невозможно без реализации целого комплекса реформ, т.е. системной реформации на базе сформированных с привлечением элементов банковского сообщества долгосрочной стратегии развития и среднесрочного плана утвержденных мероприятий, которые на ежегодной периодической основе корректируются согласно текущей макроэкономической ситуации. Таким образом, работа над разработкой основных стратегических направлений и текущих задач реформирования системы должна быть организована на регулярной основе посредством непрерывного, масштабного и качественного мониторинга ситуации в банковской сфере Российской Федерации. 3. SWOT – анализ банковской отрасли

4. Расчет показателей концентрации (CR1, CR3, CR7, HHI) производства в отраслях экономики – банковская отрасль Анализ взаимосвязи показателей концентрации производства в отрасли (HHI) c основными показателями результативности функционирования фирм в отрасли (выручка, чистая прибыль, капитализация). Расчетный алгоритм оценки эффективности концентрации производства и капитала

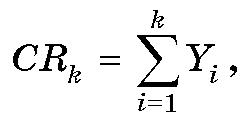

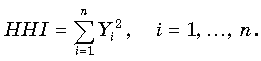

Расчет производить по следующим формулам: Индекс концентрации (1), измеряемый как сумма рыночных долей крупнейших фирм, действующих на рынке, позволяет оценить концентрацию производства в отраслях экономики:  (1) (1)где Yi – рыночная доля i-той фирмы; k – число фирм, для которых высчитывается этот показатель. Индекс Херфиндаля-Хиршмана (2) определяется как сумма квадратов долей всех фирм, действующих на рынке. Общая формула расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана:  (2) (2)Проверка взаимосвязи показателей концентрации производства в отрасли (HHI) c основными показателями результативности функционирования фирм в отрасли (выручка, чистая прибыль, капитализация) осуществляется, например, на основе определения корреляции между темпами роста уровня прибыли (PF)↑ и темпами роста показателей концентрации продавцов в отрасли (HHI) ↑. Коэффициент корреляции рассчитывается по формуле:  , (3) , (3)где x, y – оцениваемые величины, n – количество пар для сравнения. Коэффициент детерминации рассчитывается по формуле: D = r(x,y)2.(4) Попытаемся применить рассмотренные нами индексы концентрации для анали- за конкурентности российского банковского сектора по пяти крупнейшим банкам — Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, Россельхозбанку и Банку Москвы [6, с. 26]. Ключевыми направлениями банковской деятельности выступают привлечение депозитов и креди- тование физических и юридических лиц. Соответственно рассчитаем указанные ин- дексы по каждому из этих двух направлений (разделив каждое из них на два сегмента: обслуживание физических и юридических лиц). Доли рынка перечисленных банков приведены в табл. 2, индексы концентрации (CR5) и Херфиндаля—Хиршмана по дан- ным видам деятельности — в табл. 3, а динамика индекса Линда — в табл. 4. Результаты расчетов индекса концентрации (CR5) показывают, что уровень концен- трации является высоким только на рынке депозитов населения (как видно из табл. 2, такая ситуация объясняется прежде всего доминирующим положением Сбербанка), на остальных трех рынках (рынок депозитов юридических лиц и рынок кредитования как физических, так и юридических лиц) он соответствует умеренной концентрации. Таблица 2 |