вопросы. Вопросы_к_экзамену_по_дисциплине_нормальная_физиология_2021_2022. Контрольные вопросы для подготовки к переводному экзамену по курсу Нормальная физиология для студентов 2го курса лечебного факультета (20212022 уч год) общая физиология

Скачать 3.53 Mb. Скачать 3.53 Mb.

|

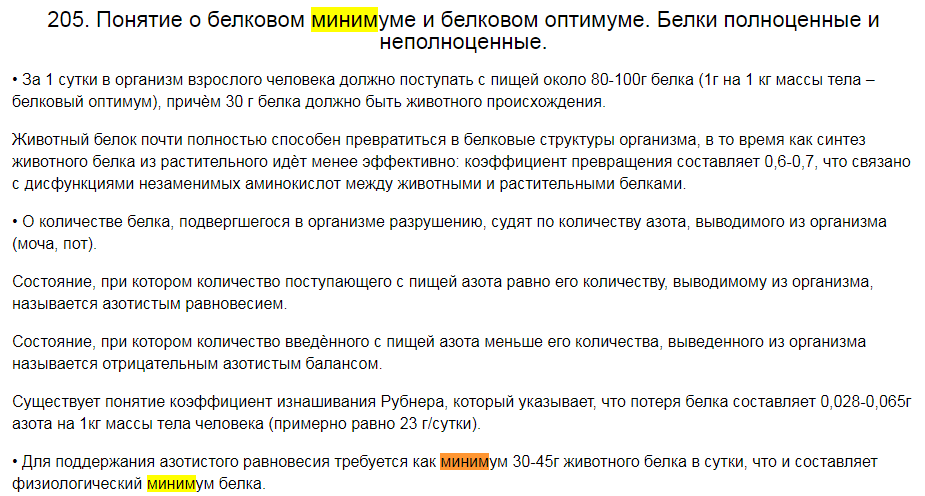

«ФИЗИОЛОГИЯ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ И ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ»Функциональная система, обеспечивающая поддержание постоянства температуры в организме. Значение постоянства температуры для жизнедеятельности человека.2. Температурное «ядро» и «оболочка». Методы измерения температуры тела. Количество тепловой энергии, вырабатываемой в сутки в организме теплокровного животного, механизмы её распределения в организме. Сколько теплообразуется, столько теплоодается – топловой баланс в покое 70ккал в час 10 градус – теплоодача 120 40 градусов – теплоодача 40 ккал 3. Механизмы теплопродукции и регуляция этого процесса. Роль отдельных органов в теплопродукции. Обмен веществ как источник образования тепла.Экзотерм реакции в мышцах и печени М-мы: произволь и непроиззв мыш сокращение, немышечный термогенез – гликолиз гликогенолизис липозиз в буром жире, печени) и специфическое динамическое действие пищи 4. Способы отдачи тепла (теплопроведение, конвекция, излучение, испарение). Внутренний и наружный потоки энергии. Регуляция теплоотдачи.Внутренний и наружный поток: теплоизлучение(60%, в виде ЭМ инфракрасного излучение, зав-т он градиента температур и площади), теплопроведение(отдача тепла телу другого чела. Но одежда и жир мешают), испарение(пот – 20%, 500мл пота в сутки это 300ккал, эф и неэф потоотделение), конвекция (циркуляция воздуха на 1-2мм около чела, теплый воздух легкий и поднимается вверх) 5. Терморегуляция. Понятие о гипотермии и гипертермии. Механизмы адаптации к теплу и холоду. Механизмы терморегуляции.145 агаджа Гипо меньше 35, гипер Группы терморецепторов- эксетеро(в коже), интеро(сосуды), ЦНС центральные Бывают холодовые и тепловые, постоянная стационарная импульсация гипоталамуса По А и С в задние корешки и по спиноталамическому тракту в гипо и кору(возникает ощущение прохладно тепло холодно и на основе этого поиск комфортной среды), тироксин и адреналин увеличивают темперартру Эффекторы: поведение, вегетативные (измене метаболизма и сосуд реакции – перераспрделение кровотока от ядра к оболочке), адаптация 8. Энергетический баланс организма. Учёт прихода энергии в организм. Учёт расхода энергии в организме. Прямая и непрямая калориметрия.Закон сохранение и превращ Е – первый закон термодинамики, Е не исезает, а переходит в другие ормы и сохр, тем самым обеспечивается Е бааланс 20-50 лет: чел получает с едой столько Е, сколько расходует – Е баланс, может быть положит и отрицат Учет прихода - пищевая калориметрия, Б,У – 4,1 ккал Ж-9,3 ккал Для определния расхода Е используют прямую и непрямую: Прямая- биокалориметр, по темп воды определют кол-во выделенного тепла организмом Непрямая – исслед потребленного О2, энергозатраты зав-т от потребления О2, бывают закрыте\открытые, и они бывают полные\неполные Непрямая полная: анализ выдыхаемого воздуха, определяют дых. Коэф (отношение выделоенного СО2 к поглощ О2), если есть только У – 1, только Б – 0,8, смешанная еда – 0,85, опред. Калорического эквивалента О2(кол-во образованног тепла при использовании 1л О2, ДЛЯ СМЕШАННОЙ еды – 4, 86 ккал) вычисляют энерг затраты умонажая кол-во использованного О2 на калорич эквивалент О2 10. Основной обмен, величина и факторы, его определяющие. Правило поверхности тела.Температура комфорта 18-22, 1700-1800 ккал – эта Е обусловлена пост тоническим напржением ГМ Формула Рубнера: поверхность тела = коэф(0,11) * массу тела Но она не точна Энергозатраты = поверхность тела делить на масса органов, продуц тепло 11. Рабочий обмен. Группы людей по энергозатратам. Специфически-динамическое действие питательных веществ.- обмен Е при мышечной работе, складывается из основного обмена и рабочей прибавки – увеличение расхода Е связанное с мыш работой смотри скрин Степень энергозатрат определяется КФА, в зав-ти от него людей делят по группам Степнь энергозатрат также зав-т от еды, тк. активирует обмен в-в, на который тоже тратится Е Б – 30-40 У- 10-15 Ж 5% 12. Азотистое равновесие. Положительный и отрицательный баланс азота. Факторы, влияющие на азотистое равновесие: эндогенный распад белков, специфически-динамическое действие белков, биологическая ценность белков. Конечные продукты обмена белков – мочевина, креитинин, моч-вая, аммиак Они обезвреживаются О состоянии белкового обмена – азотист баланс Усвоение азота = кол-во азота в еде – кол-во азота в какашках 13. Обмен веществ и его значение. Уровни метаболизма в клетке и организме. Закон изодинамии питательных веществ (М.Рубнера) и его недостатки.  14. Основные системы питания, теории рационального питания. Физиологические нормы питания. Понятие о белковом минимуме и белковом оптимуме. Нормы углеводов и жиров для человека. Соотношение питательных веществ в пищевом рационе. Страница 404 Пищевая ценность – вкус и нутриенты Био – полноценность, перевариемость, усвояимость Классическая теория, недостатки: удалили баластые в-ва – рафинир продукты, Теория адекватного пиатния: потоки в-в их 4(нутриенты, БАВ, бактерии, поток из загрязненной пищи) + балластные в-ва, микрофлора, система защиты от проникновения вредн в-в Идеальная еда – это еда, необходимая данному человеку в данный момент   «ОБЩАЯ ФИЗИОЛОГИЯ» 1 3. Равновесный потенциал и его величина для ионов К+, Na+, Сl. уравнение Нернста. Оборудование, необходимое для регистрации мембранного потенциала. 1 8. Закона длительности раздражения. Кривая Гоорвега-Вейса. Полезное время и хронаксия. Хронаксиметрия и ее клиническое значение. Закон градиента раздражения. Аккомодация ткани. 1 9. Сущность и основные положения полярного закона. Физический и физиологический анэлектротон и катэлектротон. Изменения возбудимости ткани, вызываемые сдвигом критического уровня деполяризации. 2 10. Изменения возбудимости при возбуждении. Фазы изменения возбудимости клетки и их основные механизмы. 2 11.Особенности распространяющегося и местного возбуждения Активные и пассивные сдвиги мембранного потенциала. 3 12. Физиологическое значение мышц. Работа и сила мышцы. Коэффициент полезного действия мышцы. Закон средних нагрузок. Режимы мышечных сокращений. Электромиография. 3 13. Виды сокращения мышц. Миограмма одиночного мышечного сокращения и его фазы. Латентный период мышечного сокращения. Прямое и непрямое раздражение мышцы. 4 15. Нейромоторная единица. Классификация нейромоторных единиц. 4 18. Физиология мышечного расслабления. 5 19. Теория «скольжения» мышечного сокращения. Кризис теории «скольжения». Теория «вкручивания», объясняющая механизм мышечного сокращения. 5 20. Компоненты проводящей системы мышечного волокна (мембранно-миофибриллярная связь). Механизм сопряжения возбуждения и сокращения в мышце. Каковы его особенности в скелетной, гладкой и сердечной мышцах? Роль Са2+ и Н+ в мышечном сокращении. 6 21. Энергообразование и теплообразование в скелетной мышце. 6 22. Физиологические особенности гладких мышц. 6 24. Механизм электрохимического сопряжения (высвобождения медиатора) в синапсе. Особенности передачи возбуждения в синапсе. Система инактивации медиатора. 7 25. Строение рецептора, расположенного на постсинаптической мембране нервно-мышечного синапса. Механизм возникновения возбуждения на постсинаптической мембране. Возбуждающий и тормозной постсинаптический потенциал. 7 28. Механизм проведения возбуждения по нерву. Особенности распространения возбуждения в миелинизированном нервном волокне. Фактор надежности. 7 29 Составной характер потенциала действия нервного ствола. Классификация нервных волокон по скорости распространения импульса. 8 31. Функции ЦНС. Рефлекторный принцип деятельности ЦНС и его развитие в трудах Р.Декарта, И.М.Сеченова, И.П.Павлова, П.К.Анохина. Рефлекторная дуга соматического и вегетативного рефлексов и ее составные части. Время рефлекса. 8 32. Нервный центр. Свойства нервных центров. Трансформация ритма в нервном центре. Посттетаническая потенциация возбуждения. Дивергенция и конвергенция возбуждения в нервном центре. Пролонгирование возбуждения в нервном центре. 9 Феномены облегчения и окклюзии, их механизмы. Суммация возбуждения в нервном центре и ее механизм. 9 38. Принцип обратной связи. Перечислите виды обратной связи. Принцип общего конечного пути. 9 39. Принцип доминанты в ЦНС. Иррадиация возбуждения в нервном центре. 10 46. Функциональная система, поддерживающая постоянство внутренней среды организма, определение, звенья, физиологический пример. Гомеостаз и гомеокинез. 11 2.Спинальные механизмы регуляции мышечного тонуса, позы и движений. Клинически важные спинальные рефлексы у человека (соматические и вегетативные). Проводниковые, сенсорные, вегетативные, интегративные функции спинного мозга. 11 4.Рефлекторная функция продолговатого мозга. Бульбарные механизмы поддержания позы человека. 12 «ИНТЕГРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЗГА» 13 3.Классификация условных рефлексов. Правила образования условных рефлексов. Интегративные функции мозга, обеспечивающие взаимодействие организма с внешней средой и приспособление организма к изменяющимся условиям существования (поведенческие и психические функции). 13 4.Торможение в высшей нервной деятельности. Виды торможения и его роль. Современное представление о механизмах торможения. 13 5.Типы высшей нервной деятельности животных и человека (И.П.Павлов), их классификация, характеристика, методики определения. 13 8. Внимание, его нейрофизиологические механизмы. Роль внимания в процессах запоминания и обучения. 14 9. Мышление, его организация. Виды мышления 14 10. Сознание как высшая форма психической деятельности. Функциональные и структурные предпосылки сознания. Медицинские критерии оценки сознания человека. 14 11. Эмоции как высшая форма психической деятельности, классификация эмоций, функциональная организация, значение, функции эмоций Эмоциональное напряжение как фактор риска для здоровья. Значение эмоционального стресса в развитии соматических заболеваний и неврозов. 15 12. Память, ее виды и механизмы. Роль различных отделов мозга в запоминании, хранении и воспроизведении информации. Резервы и способы улучшения памяти. 15 14.Целенаправленное поведение, его системные механизмы (на примере пищедобывательного поведения). Архитектура целостного поведенческого акта с позиции теории функциональных систем (П.К.Анохин). Мотивация и доминанта, их нейрофизиологические механизмы и роль в целенаправленном поведении. 15 15.Парность в деятельности коры больших полушарий, функциональная асимметрия полушарий головного мозга человека и ее роль в реализации психических функций (речь, мышление и др.). Функции ассоциативной коры больших полушарий. Функции коры лобных долей. Возрастные изменения высшей нервной деятельности человека 15 «ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАНИЯ» 16 Опыт Фредерика. 16 «ФИЗИОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ» 17 3. Особенности проводимости. Атриовентрикулярная задержка. Полная и неполная блокада проводящей системы сердца. 17 5. Строение, физиологические свойства и функции сократительного миокарда. Особенности сократимости миокарда. Законы сокращения сердца (закон «сердца» Франка-Старлинга, лестница Боудича). 17 6. Периоды рефрактерности сердца. Абсолютный рефрактерный период и его продолжительность. Реакция сердечной мышцы на экстрараздражение. Желудочковая и предсердная экстрасистола. 17 11. Критерии насосной функции сердца. Минутный и систолический объёмы кровообращения. Систолическая фракция выброса. Сердечный индекс. Изменения гемодинамических показателей при физической нагрузке и эмоциональном напряжении. 18 19. Линейная и объёмная скорости движения крови в разных участках сосудистого русла. 18 21. Кровяное давление в разных участках сосудистого русла (аорта, артерии, артериолы, капилляры, вены). Факторы, определяющие величину артериального давления. Волны I, II и III порядка на кривой артериального давления. Артериальное давление. Определение, виды, факторы определяющие, формула расчета. Способы измерения артериального давления. 18 23. Венозное давление. Факторы, его определяющие. Центральное венозное давление и его значение. Измерение венозного давления. 18 26. Лимфатическая система, понятие о ее структуре и функциях. Лимфа: состав, функции, образование, отток. 18 27. Тонус сосудов и его компоненты. Регуляция тонуса сосудов. Нервная регуляция сосудистого тонуса. Иннервация сосудов. Понятие о сосудодвигательном центре (А.Ф.Овсянников), его афферентные и эфферентные связи. 19 28. Миогенная регуляция сосудистого тонуса (феномен Остроумова Бейлиса). Гуморальная регуляция сосудистого тонуса. Эндотелиальные факторы регуляции тонуса сосудов. 19 29. Регуляция системного артериального давления. Механизмы срочного, промежуточного (по времени) реагирования. Длительнодействующие механизмы регуляции артериального давления 19 «ФИЗИОЛОГИЯ КРОВИ» 20 7. Реологические свойства крови. Факторы, их определяющие. Феномен Фарреуса - Линдквиста. Вязкость крови и факторы, её определяющие. Значение вязкости. Абсолютные и относительные единицы вязкости. 20 10. Скорость оседания эритроцитов, факторы, её определяющие, методика исследования, значение в медицинской практике. 20 13.. Основные показатели общего анализа крови. 20 16. Понятие о системе РАСК. Гемостаз и его значение. Звенья гемостатической системы. Основные положения классической теории свёртывания крови А.А.Шмидта. Отличия современной теории свертывания от классической. 20 «ФИЗИОЛОГИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ» 21 1. Функциональная система, обеспечивающая поддержание постоянства уровня питательных веществ в крови. 21 2. Пищеварение в полости рта. Состав и пищеварительные свойства слюны. Регуляция секреторной функции слюнных желез. 21 3. Пищеварение в желудке. Состав и пищеварительные свойства желудочного сока. Фазы желудочной секреции. Механизмы регуляции желудочной секреции. 21 4. Состав и пищеварительное действие поджелудочного сока. Регуляция панкреатической секреции. 22 5. Значение печени в пищеварении. Состав желчи. Желчеобразование, желчевыделение, их регуляция. 22 6. Моторная функция желудка, тонкого и толстого кишечника. Физиологические особенности и значение. Регуляция моторной функции желудочно-кишечного тракта. 22 9. Всасывание в различных отделах желудочно-кишечного тракта. Его значение. Пристеночное пищеварение и его особенности. Механизмы всасывания. Виды всасывания. Виды транспорта веществ через мембрану. Особенности всасывания углеводов, белков, жиров. 23 «ФИЗИОЛОГИЯ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ И ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ» 24 1.Функциональная система, обеспечивающая поддержание постоянства температуры в организме. Значение постоянства температуры для жизнедеятельности человека. 24 2. Температурное «ядро» и «оболочка». Методы измерения температуры тела. Количество тепловой энергии, вырабатываемой в сутки в организме теплокровного животного, механизмы её распределения в организме. 24 3. Механизмы теплопродукции и регуляция этого процесса. Роль отдельных органов в теплопродукции. Обмен веществ как источник образования тепла. 24 4. Способы отдачи тепла (теплопроведение, конвекция, излучение, испарение). Внутренний и наружный потоки энергии. Регуляция теплоотдачи. 24 5. Терморегуляция. Понятие о гипотермии и гипертермии. Механизмы адаптации к теплу и холоду. Механизмы терморегуляции. 24 8. Энергетический баланс организма. Учёт прихода энергии в организм. Учёт расхода энергии в организме. Прямая и непрямая калориметрия. 25 10. Основной обмен, величина и факторы, его определяющие. Правило поверхности тела. 25 11. Рабочий обмен. Группы людей по энергозатратам. Специфически-динамическое действие питательных веществ. 25 12. Азотистое равновесие. Положительный и отрицательный баланс азота. Факторы, влияющие на азотистое равновесие: эндогенный распад белков, специфически-динамическое действие белков, биологическая ценность белков. 26 14. Основные системы питания, теории рационального питания. Физиологические нормы питания. Понятие о белковом минимуме и белковом оптимуме. Нормы углеводов и жиров для человека. Соотношение питательных веществ в пищевом рационе. Страница 404 26 . |