Физиология-крови.. Кровь, как важнейшая часть внутренней среды организма. Роль системы крови в поддержании гомеостаза. Функции крови

Скачать 3.08 Mb. Скачать 3.08 Mb.

|

|

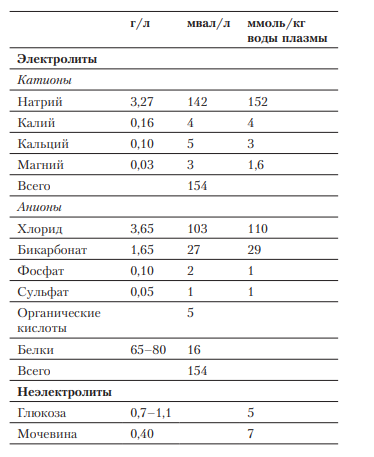

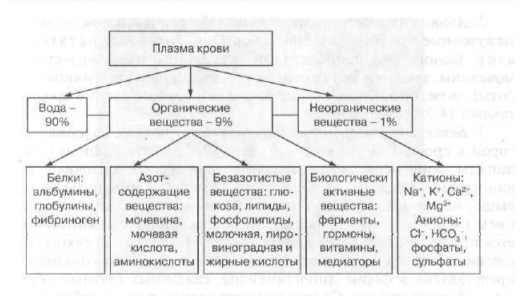

Вопросы к модулю «КРОВЬ» Кровь, как важнейшая часть внутренней среды организма. Роль системы крови в поддержании гомеостаза. Функции крови. Кровь-жидкая ткань организма. Она находится во всех органах человека. По сути, кровь представляет собой систему транспорта и коммуникаций, необходимую для поддержания нормального состояния организма. Под системой транспорта можно понимать следующее: Из крови клетки получают вещества, необходимые для выполнения различных функций (кислород, питательные вещества, гормоны), и отдают их обратно в кровь как продукты метаболизма. Под коммуникаций следует понимать следующее: Кровь находится в постоянном контакте со всеми органами и таким образом может нести информацию о нормальном либо патологическом состоянии органа (например, парциальное давление О2 и СО2 являются хорошими индикаторами нормального функционирования крови). Кроме того, кровь переносит различные сигнальные молекулы (гормончики там и тд), посредством которых также осуществляется коммуникация между отдельными органами или система органов. Функции крови: Транспортная функция. Кровь транспортирует гормоны, витамины и минеральные вещества; Кровь связывает и переносит газы при дыхании, т. е. О2 от легких к периферическим тканям, а СО2 обратно к легким. Эту функцию еще выделяют отдельно в дыхательную; Кровь переносит питательные вещества (эту функцию отдельно выделяют в питательную) от мест их всасывания или хранения к местам потребления; обратно она транспортирует метаболиты к местам их дальнейшего использования или к органам выделения; За счет своего главного компонента (воды), кровь распределяет тепло, выделяемое в процессе метаболизма, и обеспечивает теплоотдачу через кожу. Обеспечение гемостаза. Посредством механизмов первичного и вторичного гемостазов способна противодействовать кровотечению. Обеспечение иммунного статуса. Посредством иммунных реакций кровь защищает организм от вирусов, патогенных бактерий, грибов и патологически измененных клеток). Обеспечивает некоторые параметры гомеостаза (рН, осмотическое давление и тд). Кровь. Составные части, объем крови. Гематокритное число. Связь гематокрита и вязкости крови. Физико-химические характеристики крови, буферные системы крови. Объем крови у взрослого человека составляет 6-8% от массы тела, а у ребенка- 8-9%. То есть, у взрослого человека объем крови равен +- 3,5-5,5 л (нормоволемия). Составные части крови: Плазма крови-жидкая часть крови (плазма без фибриногена называется сывороткой). На ее долю приходится +- 55-60%. Составные части плазмы крови: Вода-90% от объема плазмы; Органические вещества-около 9%. К ним относятся: 1) белки плазмы крови, 2) азотсодержащие вещества-промежуточные продукты обмена белков 3) безазотистые органические вещества (глюкоза, липиды); Электролиты-около 1%. Распределяясь между вне- и внутриклеточной жидкостью электролиты являются необходимым условием для возникновения мембранного потенциала. Неорганические электролиты, главным образом Na+ и Cl–, обеспечивают до  96% осмотического давления крови. 96% осмотического давления крови. Форменные элементы. Эритроциты-красные кровяные тельца. Гематокрит-Доля эритроцитов в общем объеме крови(Гкт). У здоровой взрослой женщины гематокрит составляет в среднем 0,42, а у мужчины 0,47. Гематокрит влияет на вязкость крови, которая влияет на сопротивление потока крови. Поскольку сопротивление потока крови линейно возрастает с вязкостью, патологическое увеличение гематокрита ведет к перегрузке сердца и при определенных обстоятельствах к недостаточному кровоснабжению органов; Лейкоциты-белые кровяные тельца; Тромбоциты-кровяные пластинки. Физико-химические характеристики крови: Цвет крови. Артериальная кровь характеризуется ярко-красной окраской, что зависит от содержания в ней гемоглобина, насыщенного кислородом (оксигемоглобин). Венозная кровь имеет темно-красную с синеватым оттенком окраску, что объясняется наличием в ней не только оксигемоглобина, но и восстановленного гемоглобина; Относительная плотность крови. Колеблется в пределах от 1,052 до 1,062 и зависит преимущественно от содержания эритроцитов. Относительная плотность плазмы крови в основном определяется концентрацией белков и составляет 1,029 – 1,032; Относительная вязкость крови. Колеблется в пределах 4,0 – 5,0 и зависит главным образом от содержания эритроцитов и в меньшей степени от белков плазмы. Осмотическое давление крови. (осмотическое давление крови-сила, которая заставляет переходить воду через полупроницаемую мембрану из менее в более концентрированный раствор) Осмотическое давление крови составляет около 7,3 атм. (5600 мм рт. ст. = 745 кПа) и определяется ее электролитным составом (главным образом- Na+, Сl-). Растворы, имеющие такое же осмотическое давление, что и плазма, называют изотоническими (0,9% NaCl). Раствор, осмотическое давление которого выше осмотического давления крови, называется гипертоническим, а раствор с более низким осмотическим давлением-гипотоническим. Осмотическое давление определяет водный обмен между клетками и межклеточным пространством. Гипотония внеклеточной жидкости приводит к клеточному отеку за счет проникновения в клетки воды. Напротив, гипертония вызывает уменьшение объема клеток; Онкотическое давление крови. Онкотическое давление (коллоидно-осмотическое давление (КОД))-по сути, это то же самое осмотическое давление, но вызванное уже не электролитами, а белками плазмы крови(в основном-альбумины). Онкотическое давление крови (КОД) составляет +- 25 мм рт. ст. = 0,7 кПа. КОД определяет водный обмен между плазмой крови и интерстицием. (когда сердце совершает работу и заставляет кровь двигаться по сосудам, но давление крови стремится вытолкнуть воду(содержащуюся в крови) из сосудов, но белки, содержащиеся в крови, не могут проникать через их базальную мембрану. Создающееся онкотическое давление стремится удержать воду. Снижение концентрации белка в плазме приводит к интерстициальному отеку. Кислотно-основное состояние(то бишь, рН крови). Этот параметр является одним из важнейших и наиболее стабильных параметров постоянства внутренней среды организма. Кровь имеет слабощелочную реакцию, ее рН 7,35—7,45. Важность рН крови определяется тем, что от нее зависят активность ферментов, интенсивность и направленность окислительно-восстановительных реакций, процессы обмена белков, углеводов и липидов, функции различных органов и систем, проницаемость биологических мембран. Немного клиники: Недостаток инсулина при сахарном диабете. Как только ингибирующее влияние инсулина на деградацию жиров прекращается, при их разрушении из жировой ткани высвобождаются триглицериды и жирные кислоты. Жирные кислоты диссоциируют (отдают в раствор Н+), увеличивая тем самым концентрацию Н+ в крови. Возникает ацидоз. Поддержанием рН крови занимаются буферные системы. Нужно отметить, что буферные системы лишь стабилизируют колебания рН, но не влияют на выведение ионов (Н+, ОН-) из организма. Принцип действия их основан на том, что они могут обратимо связывать, а затем отдавать ионы. Характеристикой буферной системы является буферная емкость, под которой понимают количество кислоты или щелочи, которое необходимо добавить к буферной смеси, чтобы сдвинуть рН на единицу. Гемоглобиновая буферная система [HHb / Hb–]. Является наиболее мощной и составляет +- 75% всей емкости крови; Бикарбонатный буфер [H2CO3 / HCO3–]. Является наиболее активным, несмотря на то что только 20–40 % приходится на его емкость. Это связано с тем, что он легко образуется в организме, поступающие в кровь кислоты и щелочи в первую очередь вступают в реакцию с данными компонентами; Белковый буфер [HPr / Pr–]. До 7 % буферной емкости от всех буферных систем. Белки, будучи амфолитами, способны связывать ионы Н+ и ОН–; Фосфатный буфер [H2PO4– / HPO42–].До 5 % буферной емкости от всех буферных систем; действует преимущественно в костной ткани, моче и внутриклеточной жидкости; Аммонийный буфер [NH3 / NH4+].Действует преимущественно в моче. Состав плазмы крови. Значение электролитов плазмы. Понятие об осмотическом давлении. Изотоничносгь среды как одно из важнейших условий поддержания жизнедеятельности тканей. Гипо- , изо-, гипертонические растворы. Кровезаменители. Кровезаменители-водные растворы органических и неорганических веществ, вводимые в сосудистое русло для возмещения дефицита функций крови и коррекции патологических состояний организма человека. Кровезаменители должны обладать схожими физико-химическими свойствами, что и сама кровь. Спектр применений кровезаменителей весьма широк: они могут восполнять ОЦК (это волемические кровезаменители), могут содержать всякие полезные штучки: аминокислоты например, могут обезвреживать токсические вещества, могут регулировать водно-солевой баланс и тд. Остальное все вроде было выше. Белки плазмы крови. Функции основных белковых фракций. Роль онкотического давления в распределении воды между плазмой и межклеточной жидкостью. Концентрация белков в плазме в норме составляет 65–80 г / л. Функции основных белковых фракций: Создают коллоидно-осмотическое давление; Транспортная функция. Трансферрин-переносчик железа, транскобаламин-переносчик витамина В12, транскортин-переносчик кортизола, церулоплазмин. Кроме того, они являются переносчиками гормонов, витаминов, метаболитов, микроэлементов, липидов, пигментов и других веществ; Буферная функция. Белки являются амфолитами, то есть, содержат кислотные и основные группы(NH3+\COO-), благодаря чему могут присоединять как Н+, так и ОН-; Пул аминокислот. То есть, белки крови являются резервом аминокислот, служащих для синтеза тканевых белков; Участие в гемостазе. Способность плазмы крови к свертыванию служит для защиты организма от потерь крови; Защитная функция. Определенные белки плазмы крови являются факторами неспецифических и специфических иммунных реакций. Основные белковые фракции: Альбумины. На их долю приходится +- 60% от всех белков плазмы крови (35–40 г/л). Благодаря своей высокой концентрации они обеспечивают до 80% коллоидно-осмотического давления. Основная функции альбуминов-транспортная. Большая общая поверхность позволяет молекулам альбумина особенно легко транспортировать вещества в крови. С альбумином связываются катионы (прежде всего Са2+), билирубин, уробилин, жирные кислоты, соли желчных кислот и некоторые посторонние для организма вещества, например пенициллин, сульфонамиды и ртуть. Так, только одна молекула альбумина может связывать 25–50 молекул билирубина; Глобулины. От общего количества белков плазмы крови на их долю приходится +- 35-40%. Среди глобулинов выделяют следующие фракции: α1-глобулины. К этой фракции относятся различные гликопротеины (сложные белки, имеющие в качестве простетической группы углеводы). Представители этой фракции: α-липопротеины, транспортирующие липиды (ЛПВП, липопротеины высокой плотности); глобулин, связывающий тироксин; глобулин, связывающий витамин В12 (транскобаламин); глобулин, связывающий билирубин; глобулин, связывающий кортизол (транскортин); α2-Глобулины. Представителями этой фракции являются гаптоглобин, функция которого состоит в связывании свободного гемоглобина(гаптоглобин нужен для того, что свободный гемоглобин, образовавшийся после разрушения эритроцитов, не выделялся из организма), и обладающий окислительным действием церулоплазмин; β-глобулины. Представителями этой фракции являются липопротеины низкой плотности (ЛПНП) s. β-липопротеины. Они ответственны за транспорт липидов (в основном-холестерин); трансферрин-переносчик железа, С-реактивный белок-интенсивно синтезируется при воспалительных заболеваниях и представляет собой классический белок острой фазы; γ-глобулины. Являются источником образования иммунных антител, образующихся в ответ на поступление в организм антигенов. Все белки плазмы крови образуются преимущественно в печени, за исключением иммуноглобулинов, которые синтезируются плазматическими клетками. Структурные и физико-химические свойства эритроцитов (диаметр, форма, пластичность, проницаемость мембраны). Функции эритроцитов. Эритроцитоз, эритропения. Эритроциты-безъядерные двояковогнутые диски, средний диаметр которых составляет 7,5 мкм, а максимальная толщина (с края) 2 мкм. На долю эритроцитов приходится >99% от всех форменных элементов, а их количество в 1 л крови у женщин в среднем насчитывается 4,8 × 10^12, а у мужчин 5,3 × 10^12. Форма эритроцитов. Эритроциты имеют форму двояковогнутого диска(дискоцит). Такая форма способствует переносу газов, так как увеличивается поверхность для диффузии, а расстояние для диффузии уменьшается. Кроме того, эритроциты такой формы могут обратимо деформироваться при прохождении через мелкие сосуды. К тому же, эритроцит имеет большой избыток клеточной мембраны относительно количества материала внутри нее, мембрана при деформации растягивается незначительно и, следовательно, эритроцит не разрывается. При различных обстоятельствах возникает аномальная деформация эритроцитов-сфероциты, эхиноциты, шизоциты и тд. Патологическое состояние, характеризующееся выраженными изменениями размеров эритроцитов периферической крови, получило название анизоцитоза. Состояние, характеризующееся изменением формы эритроцитов, – пойкилоцитоз. Пластичность эритроцитов. Под пластичностью эритроцитов следует понимать их способность к обратимой деформации при прохождении через мелкие кровеносные сосуды. Пластичность эритроцитов обусловлена строением их подмембранного цитоскелета. Особенно важными структурными белками являются спектрин, состоящий из двух длинных параллельно расположенных скрученных гибких цепей и способный образовывать олигомеры, актин и протеин 4.1. Сеть из этих белков прикрепляется к мембране или к специальным белкам-мостикам, таким как протеин 4.2, или анкирин, который соединяет спектрин с белком полосы 3(Cl /HCO 3-обменник). Чуток лишнего: Чтобы понять роль этих белков, следует обратиться к патологиям, возникающим при их дефектах. Так, например, при дефекте анкирина эритроциты принимают сферическую форму (врожденный сфероцитоз). Такие эритроциты живут +- 10 дней и крайне нестабильны, застревают в красной пульпе селезенки и пожираются там. Но вновь образованные нормальные эритроциты не могут компенсировать быструю гибель дефектных. Возникает анемия. Проницаемость мембран. Мембрана эритроцита обладает избирательной проницаемостью. Через нее проходят газы, вода, катионы — Н+, анионы - ОН', СГ, НСОз'. Она малопроницаема для глюкозы, мочевины, катионов К+ и Na+ и других водорастворимых молекул и совершенно не пропускает белки. Функции эритроцитов: Транспорт кислорода и углекислого газа. Основная функция эритроцитов. Главную роль в транспорте газов выполняет гемоглобин. Кроме того, эритроциты участвуют в транспорте аминокислот, пептидов, нуклеотидов к различным органам и тканям; Участие эритроцитов в процессах сохранения гомеостаза. Эритроциты участвуют в транспорте гормонов, адсорбции ядов, патогенных комплексов. В эритроцитах постоянно содержится 1-2% метНЬ, связывающего CN- , OCN- , SCN-, N3-, что способствует утилизации этих агрессивных в химическом отношении анионов; Участие в иммунных реакциях организма-реакциях агглютинации, преципитации, лизиса, опсонизации, реакциях цитотоксического типа. Это обусловлено наличием в мембране эритроцитов агглютиногенов; Участие в стабилизации кислотно-основного состояния крови за счет гемоглобина (гемоглобиновый буфер) и наличия фермента карбоангидразы; Эритроциты принимают непосредственное участие в процессах свертывания крови за счет адсорбции на их мембране разнообразных ферментов этих систем. Эритроцитозы – состояния, характеризующиеся увеличением количества эритроцитов в единице объема крови. Немного клиники: Эритроцитозы делятся на первичные и вторичные. Первичные эритроцитозы являются как бы сами по себе болезнями. Например, наследственный семейный эритроцитоз. Патогенез его сводится к тому, что в организме образуется гемоглобин, обладающий очень высоким сродством к кислороду. Посему гемоглобинчики попросту не хотят отдавать кислород другим тканям. Они начинают голодать и возникает гипоксия тканей. Как я понял, эритроцитоз возникает тут потому, что организм дает сигнал о том, что клетки получают мало кислорода, и пытается компенсировать это избыточным образованием эритроцитоз. (то был пример наследственной формы эритроцитоза, но существуют также приобретенные формы). Вторичные эритроцитозы не являются самостоятельными нозологическими формами патологии, а существуют как одни из симптомов различных патологических процессов и заболеваний. Вторичные эритроцитозы делятся на абсолютные и относительные. Вторичные абсолютные эритроцитозы характеризуются увеличением интенсивности эритропоэза. Вторичные относительные эритроцитозы возникают либо при сгущении крови (гемоконцентрации) при потере организмом жидкости (диарея, рвота, плазмопотеря при ожогах), либо во время выброса депонированной крови при стресс-реакциях. Эритропения-патологическое состояние, характеризующееся уменьшение количества эритроцитов. В большинстве случаев это ведет к тому, что уменьшается количество гемоглобина и возникает анемия. Эритропения может возникать при кровотечениях, онкологических заболеваниях, а также заболеваниях, связанных с отсутствием или изменением структуры фермента, обеспечивающего снабжение эритроцитов глюкозой, что приводит к нарушениям свойств и преждевременному разрушению красных кровяных телец, и еще множество других причин. |