Лабораторные критерии оценки реактивных изменений крови. Цитологические исследования в лабораторной диагностике. клд. Лабораторные критерии оценки реактивных изменений крови Данилов стр 26

Скачать 103.68 Kb. Скачать 103.68 Kb.

|

|

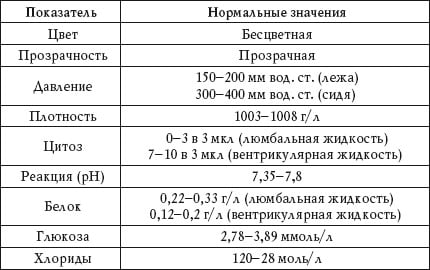

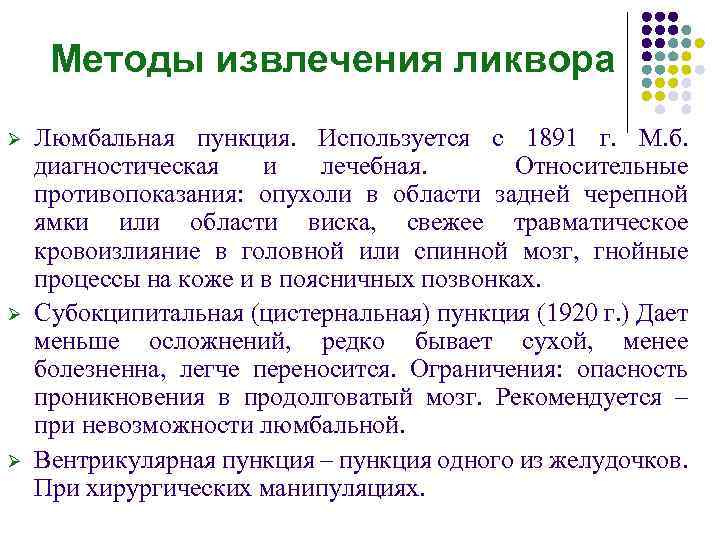

Лабораторные критерии оценки реактивных изменений крови. Цитологические исследования в лабораторной диагностике. Исследования костного мозга. Показания, получение материала. Критерии диагностики онкогематологических заболеваний. Палочки аура при хрониич миелолейкоз Особенности лабораторной диагностики при поражениях нервной системы: (спинномозговая пункция, особенности преаналитического этапа, показания, интерпретация анализа норма и патология). Мененгиальный синдром, особенности клиники у взрослых и у детей. Лабораторные критерии оценки реактивных изменений крови Данилов стр 26 Лейкоцитоз может быть физиологическим и патологическим. Физиологический лейкоцитоз наблюдается после приема пищи (содержание лейкоцитов при этом не превышает (10...12) × 109/л), после физической работы, приема горячих и холодных ванн, в период беременности, родов, в предменструальном периоде. Патологический лейкоцитоз наблюдается в случаях: — различных воспалительных заболеваний (нагноения, воспалительные процессы различной этиологии — аппендицит, перитонит, плевриты, инфекционные полиартриты, флегмоны); — инфекционных заболеваний — инфарктов различных органов (миокарда, легких, селезенки, почек); — обширных ожогов; — кровопотерь (постгеморрагический лейкоцитоз); — злокачественных заболеваний; — заболеваний системы крови (лейкозы, полицитемии, лимфогранулематоз); — инфекционного мононуклеоза и инфекционного лимфоцитоза; — уремии; — диабетической комы; — после спленэктомии (выраженный лейкоцитоз (15—20) × 109/л с нейтрофилезом до 90 %). Лейкопения может быть вследствие следующих причин: — при воздействии ряда химических веществ (бензол); — после облучения (рентгеновские облучения и пр.); — гипопластические и апластические процессы; — прием лекарственных препаратов (амидопирин, бутадион, реопирин, сульфаниламидные препараты, цитостатики и др.); — заболевания селезенки (циррозы печени, протекающие со спленомегалией, лимфогранулематоз); лейкопения в этих случаях обусловлена разрушением нейтрофилов в селезенке и тормозящим влиянием селезенки на кроветворение; — ряд инфекционных заболеваний протекает с лейкопенией (брюшной тиф, малярия, бруцеллез, корь, краснуха, грипп, вирусный гепатит в острой фазе); — при ряде эндокринных заболеваний (акромегалия, заболевания щитовидной железы); — при лейкозах (передозировка цитостатиков); — метастазирование новообразований в костный мозг Цитологические исследования в лабораторной диагностике Данилов стр 83 Микроскопическое исследование ликвора Цитологическое исследование ликвора складывается из: 1) подсчета общего количества клеток в камере Фукса-Розенталя (цитоз), 2) дифференцирования клеточных элементов (цитограмма ликвора) в препаратах, приготовленных после седиментации или центрифугирования и окраски азур-эозином по Нохту, Паппенгейму-Крючкову или Романовскому-Гимзе. Общие принципы оценки цитоза и его характера в ликворе включают: (1) для определения цитоза и его характера всегда используется ликвор из последней пробирки; (2) время от момента забора ликвора и подсчета цитоза не должно превышать 30-60 мин.; (3) подсчет истинного цитоза показан при наличии примеси крови в ликворе; (4) препарат для приготовления окрашенного мазка ликвора готовят при помощи цитоцентрифугирования или с использованием седиментационной камеры Слайка; (5) при оценке цитоза и его характера в ликворе необходимо учитывать место забора цереброспинальной жидкости и возраст пациента. Исследования костного мозга (презентация синяя) биопсия пяточной кости у новорожденных детей биопсия бедренной или большеберцовой костей у маленьких детей. другие кости вместо грудины - у пожилых людей с выраженным остеопорозом и у лиц, длительно принимающих кортикостероиды (из-за риска перелома грудины). Трепанобиопсия (Биопсию проводят в области задне-верхней ости правой и левой подвздошных костей) Наиболее удобным инструментом для выполнения трепанобиопсии костного мозга является игла Jamshidi. Инструмент представляет собой цилиндрическую иглу длиной около 10 см, дистальная часть которой на протяжении примерно 1,5 см имеет коническое сужение наружного контура и внутренней полости. Игла заканчивается остро заточенным срезом. Внутрь иглы помещается стилет-обтуратор, имеющий срез, плоскость которого совпадает со срезом иглы Jamshidi. Стилет-обтуратор с помощью замкового устройства прочно фиксируется внутри иглы. Аспирацию костного мозга никогда не следует делать до выполнения трепанобиопсии в этом же месте, поскольку кровоизлияние в костномозговых ячейках, которым всегда сопровождается аспирация костного мозга, будет препятствовать гистологическому исследованию трепанобиоптата. Показания для проведения трепанобиопсии Цитопения не ясной этиологии — это пониженное количество всех форменных элементов в периферической крови. При стернальной пункции и заборе только костного мозга большая вероятность, что выяснить причину исходного состояния не удастся. Болезни, не связанные напрямую с костным мозгом, но способные опосредованно на него повлиять. К таким патологиям относят хронические инфекции, эндокринные нарушения, болезни печени, почек, метастазы других опухолей. Диагностика гемабластозов — злокачественные заболевания крови. Апластическая анемия. Остеомиелофиброз. Верификация метастазов в костный мозг. Стернальная пункция игла кассирского Укладывание пациента на спину, под лопатки помещают валик. Обработка места прокола растворами антисептиков (йод, этанол), у мужчин сбривается волосяной покров. Для обезболивания используют местные анестетики (лидокаин, новокаин), вводимые в кожу, подкожную клетчатку и периостальное пространство, поскольку прокол — мероприятие довольно болезненное, особенно, в момент прохождения иглы через надкостницу. Пункцию производят на уровне крепления к грудине третьего или четвертого ребра, по средней линии, используя иглу Кассирского, которую быстрым вкручивающим движением вводят в кость. При попадании во вместилище костного мозга врач ощутит как бы провал, который свидетельствует о прохождении иглы через поверхность кости. В момент погружения иглы сквозь компактный костный слой и аспирации костного мозга пациент почувствует кратковременную боль. Когда игла находится в костномозговом канале грудины, к ней подсоединяется шприц, посредством которого врач аспирирует 0,3 мл содержимого кости. После получения необходимого объема кроветворной ткани игла извлекается, а на место прокола накладывается стерильная салфетка или пластырь. Показания стернальной пункции Анемиях — тяжелая железодефицитная, мегалобластные, апластические. Опухолях кроветворной ткани — лейкозы, парапротеинемические гемобластозы. Миелодиспластическом синдроме. Лейкемоидных реакциях, когда картина периферической крови не позволяет исключить опухолевый рост. Болезнях накопления наследственной природы, обменных нарушениях (болезнь Гоше, Нимана-Пика). Висцеральном лейшманиозе. Подозрении на наличие метастазов других злокачественных новообразований в кости (рак простаты, например). Критерии диагностики онкогематологических заболеваний Диагностика гемобластозов включает общий анализ крови; проведение стернальной пункции, трепанобиопсии, биопсии лимфоузлов с исследованием материала; инструментальных исследований (УЗИ, рентгенографии, МСКТ). Данные лабораторных и инструментальных исследований ОСТРОГО ЛЕЙКОЗА 1. Общий анализ крови: наличие бластов (бластемия), анемия, ретикулоцитопения, тромбоцитопения, нейтропения, феномен «провала», или «лейкемического зияния» – отсутствие промежуточных форм между бластами и зрелыми нейтрофильными гранулоцитами. 2. Общий анализ мочи: специфических особенностей нет, при поражении почек отмечается протеинурия, гематурия. 3. Биохимический анализ крови: возможно снижение уровня общего белка, диспротеинемия, высокий подъем ЛДГ, при поражении печени – гипербилирубинемия, повышение активности ферментов, при поражении почек – увеличение содержания мочевины и креатинина. 4. Исследование пунктата костного мозга (миелограммы): количество бластов составляет 20% и более от числа всех клеток. Выявляется также анаплазия бластных клеток – наличие фрагментаций, вдавлений, складчатости цитоплазмы. Угнетение нормальных эритроцитарного, гранулоцитарного и мегакариоцитарного ростков. 5. Цитохимическое исследование пунктата костного мозга позволяет идентифицировать вариант острого лейкоза: реакция на гликоген (патогномоничная в гранулярной форме для острого лимфобластного лейкоза), реакции на миелопероксидазу и липиды с суданом черным В (характерные для острого миелобластного лейкоза) и реакция на неспецифическую эстеразу с -нафтилацетатом, свойственная острому монобластному лейкозу. 6. Иммунологические (иммунофенотипирование) и цитогенетические методы исследования выявляют на цитоплазматической мембране кроветворных клеток различные антигены, объединяющиеся в кластеры дифференцировки (CD). Данное исследование необходимо для определения степени зрелости клеток и варианта острого лейкоза. 7. Трепанобиопсия крыла подвздошной кости при остром лейкозе характеризуется появлением бластных клеток, выраженным снижением или исчезновением клеток гранулоцитарного, эритроцитарного и мегакариоцитарного ряда, костные балки атрофичны, микроокружение скудное. 8. Рентгенография и томография легких: увеличение узлов средостения, поражение плевры, полиморфные тени в легочной ткани. 9. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости позволяет выявить увеличение размеров печени и селезенки, изменение эхоструктуры. 10. ЭКГ, эхоКГ: уменьшение амплитуды зубца Т, признаки атриовентрикулярной блокады, расширение полостей сердца, снижение фракции выброса при развитии миокардиодистрофий. Диагностические критерии ХРОНИЧЕСКИЙ МИЕЛОЛЕЙКОЗ Обнаружение Ph-хромосомы (филадельфийской) в гранулоцитах, моноцитах, эритроцитах и мегакариоцитах при цитогенетическом исследовании пунктата костного мозга – достоверный критерий в 95% случаев. Вероятные критерии включают совокупность клинических данных и изменений со стороны кроветворения с учетом данных гемограммы, миелограммы, трепанобиопсии: – нарастающий лейкоцитоз с резким сдвигом в лейкоформуле до миелоцитов и промиелоцитов; – в пунктате костного мозга – трехростковая гиперплазия преимущественно гранулоцитарного ростка с преобладанием созревающих и зрелых форм (развернутая клиническая стадия), значительное увеличение бластных форм при терминальной стадии (бластный криз); – спленомегалия, часто резковыраженная; – анемия и тромбоцитопения с геморрагическим синдромом в терминальной стадии. Диагностические критерии ХРОНИЧЕСКИЙ ЛИМФОЛЕЙКОЗ 1. Количество лейкоцитов в периферической крови равно 15,0109/л или более с абсолютным лимфоцитозом, на более поздних этапах заболевания появляется нормохромная анемия и/или тромбоцитопения, наличие теней Боткина – Гумпрехта (достоверный критерий). 2. Количество лимфоцитов в костном мозге составляет 40% или более (достоверный критерий). 3. В трепанобиоптате гистологически выявляется диффузная лимфатическая инфильтрация, объем жировой ткани резко уменьшен (вероятный критерий). 4. Совокупность клинических симптомов – генерализованная лимфоаденопатия, спленомегалия, частые инфекционные осложнения (иммунодефицит), вторичная аутоиммунная гемолитическая анемия, тромбоцитопения (вероятные критерии). Спинномозговая пункция Показания к проведению С целью диагностики: в случае подозрения на нейроинфекцию (менингит, энцефалит, нейросифилис и другие инфекции ЦНС различной этиологии). С лечебной целью: для подоболочечного введения антибиотиков и химиотерапевтических препаратов. для снижения внутричерепного давления при доброкачественной внутричерепной гипертензии и при нормотензивной гидроцефалии. Противопоказания Люмбальная пункция категорически противопоказана при подозрении на дислокацию мозга, так как снижение ликворного давления в спинальном подпаутинном пространстве при наличии области повышенного давления интракраниально может запустить процессы вклинения и привести к смерти больного. Ещё в 1938 году был описан случай, когда в диагностических целях производилась люмбальная пункция, которая закончилась летальным исходом непосредственно на столе. Особенности проведения Является врачебной манипуляцией и выполняется неврологом или анестезиологом. Манипуляция проводится в положении пациента лежа на боку или сидя. Ноги должны быть согнуты и приведены к животу, спина максимально согнута, руки должны обхватить колени. Наиболее удобным местом для пункции являются промежутки между III и IV и между II и III поясничными позвонками. У взрослого человека спинной мозг заканчивается на уровне II поясничного позвонка, потому вероятность повреждения спинного мозга при люмбальной пункции минимальна. Детям во избежание травмирования спинного мозга пункцию следует производить ниже III поясничного позвонка. С появлением одноразовых тонких спинальных игл обезболивание места пункции потеряло смысл, так как процесс инфильтрации кожи и связок местным анестетиком может быть более болезненным, чем сама манипуляция. Иглу Бира с мандреном вводят по средней линии между остистыми отростками с небольшим уклоном вверх и продвигают вглубь через связочный аппарат. На глубине 4—7 см у взрослых (около 2 см у детей) иногда возникает ощущение провала, что является признаком проникновения иглы в подпаутинное пространство. Истечение жидкости после извлечения мандрена свидетельствует о положении иглы в интратекальном пространстве. В случае неудачи или попадания в кость игла немного извлекается и вводится снова, с небольшим изменением направления. В случае диагностической пункции ликвор собирают в несколько пробирок (первая порция может быть с примесью путевой крови). В случае проведения спинальной анестезии, подсоединяется шприц и интратекально вводится некоторое количество местного анестетика. Место пункции заклеивается стерильной салфеткой.   ОСОБЕННОСТИ МЕНИНГЕАЛЬНОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ §Симптом Кернига и ригидность мышц затылка могут быть не выражены, §Проявления головной боли – беспокойство, плач, монотонный крик, в тяжелых случаях стон § Выпячивание родничка, ослабление или отсутствие его пульсации, «арбузный» звук при поколачивании по черепу §Симптом «подвешивания» Лесажа §Нередкие начальные признаки менингеального синдрома – жидкий стул и судорожный синдром. У взрослых Общемозговые симптомы: головная боль распирающая, по всей голове, преимущественно – лоб, затылок. Головная боль обусловлена раздражением мозговых оболочек (ветвей V и X черепных нервов и симпатических волокон), а также связана с выделением токсических веществ с повышением внутричерепного давления (усиление продукции ликвора и нарушение его всасывания). Рвота — вследствие прямого или опосредованного раздражения триггерных зон на дне ромбовидной ямки. Судороги Общеинфекционные симптомы: недомогание, повышенная раздражительность, гиперемия лица, повышение температуры тела, сдвиг формулы крови влево, брадикардия (затем тахикардия и аритмия) учащение дыхания (в тяжелых случаях – дыхание Чейн-Стокса). Менингеальные симптомы: ригидность мышц тыла шеи, ригидность мышц спины и конечностей – симптом Кернига, симптомы Брудзинского (верхний, средний, нижний), симптом Лессажа – подвешивания (у детей). |